Light Cruiser Tank Mk.VIII А25

Light Cruiser Tank Mk.VIII А25

Британия

Легкий крейсерский танк

|

масса |

8,64 т |

|

вооружение |

40/42-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

3 чел. |

|

мощность силовой установки |

165 л.с. |

|

проект |

1941-1942гг., Vickers |

|

выпускался |

1942-1945гг., Metro-Cammell 101 шт. (включая прототип) |

Основная статья: Британское танкостроение 1938-1943гг.

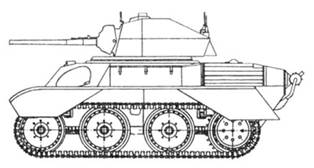

Рис.1 - Light Cruiser Tank Mk.VII А17.

Новой модели был присвоен индекс А25, к которому позднее прибавилось официальное обозначение Light Tank Mk.VIII и собственное название “Harry Hopkins”, данное в честь американского дипломата, сподвижника президента США Ф. Рузвельта. (Рис.2)

Рис.2 – Harry Lloyd Hopkins, 1890-1946гг.

Во главу угла ставился вопрос усиления защиты танка, при этом следовало избежать резкого увеличения массы машины. Лобовой элемент корпуса толщиной 38,1 мм установили под углом, при этом пришлось расстаться с надстройкой над головой водителя, в качестве компенсации водитель получил перископический прибор наблюдения. Толщину бортовых бронелистов довели до 17-20 мм, кормовых до 12-14мм. В средней части танк не претерпел значительных изменений, а башню установили новую, имевшей диаметр погона 51,12 дюйма (1300 мм). Если ранее вертикальные поверхности башни представляли собой обычные бронеплиты, крепившиеся друг к другу при помощи заклёпок, то теперь башня стала сварной и получила двускатные борта и корму. Башенный лобовой лист остался плоским, с небольшим наклоном. Маску пушки также сделали новой, заметно меньшей по габаритам. Проведенные доработки привели к изменению геометрических размеров. Новый танк стал длиннее на 150 мм и шире на 380 мм. Прототип был изготовлен на фирме Vickers к июлю 1942г. - сохранились данные о сравнительных заездах танка А25 и А27М, имевшие место 30 июля 1942г. (Рис.3)

Прототип.

Рис.3 – А25 Harry Hopkins.

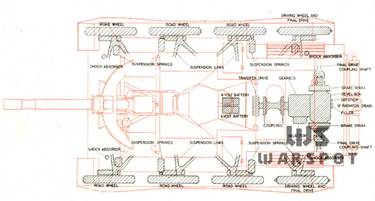

Масса 8640 (8636) кг. Габариты: длина 4340 (4346) мм, ширина 2650 (2453) мм, высота 2110 мм, клиренс 356 мм. Бронирование: лоб корпуса — 38 мм, борт корпуса — 17-20 мм, корма корпуса (верх) — 14 мм, корма корпуса (низ) — 12 мм, крыша — 14 мм, днище — 8 мм. Барятинский приводит толщину бронирования башни – 4-16 мм. Экипаж 3 чел. Вооружение 40-мм пушка Ordnance QF 2 pounder и один 7,92-мм пулемет Besa. Боекомплект 50 выстрелов, 2025 или 2035 патронов. В башне устанавливался телескопический прибор No.30, имевший 1,9-кратное увеличение и сектор обзора 21°. На башне устанавливался дымовой гранатомет калибра 50,5 мм. Оригинальная схема управления, перешедшая от танка Tetrarch, работала следующим образом. При помощи рулевой колонки автомобильного типа и рулевых тяг поворачивались передние и задние колеса (первые и четвертые), что вызывало изгиб гусеницы с шарнирами типа «лента-змея», и танк менял курс в требуемом направлении. Уменьшить радиус разворота можно было дополнительным подтормаживаним гусениц, но при этом средние колеса (вторые и третьи) качались относительно продольной оси. Никаких гидроприводов или других аналогичных новшеств, облегчавших поворот рулевого колеса водителем, не предусматривалось, так что при энергичных эволюциях (особенно на больших скоростях) требовалось прикладывать немалые физические усилия. По другим сведениям, танк управлялся рулевой колонкой с гидроусилителем руля, что должно было облегчать работу водителя при работе с рулевым колесом. Двигатель Meadows H.O.P.11, бензиновый, 12-цилиндровый, мощностью 148 или 149 л.с. (по другим сведениям, мощность составляла 165 л.с.), жидкостного охлаждения. Трансмиссия: 5-ступенчатая КПП (5+1) Meadows Туре 30, дифференциал, бортовые редукторы. Ходовая часть на один борт 4 сдвоенных опорных катка, резинометаллическая гусеница (99 траков шириной 241 мм). Ведущее колесо с зубовым зацеплением располагалось сзади. Судя по фото, устанавливалась радиостанция №19.

В процессе испытаний, начавшихся летом 1942 года, выявилось, что из-за увеличившейся массы снизились ходовые качества. Максимальная скорость при передвижении по дорогам с твердым покрытием, не превышала 48 км/ч. По другим данным, А25 не разгонялся больше 31,4 км/ч. Запас хода по шоссе 320 км (по другим данным, 190 км). Преодолеваемые препятствия: угол подъёма ~35°, высота стенки 0,50 м, глубина брода 0,90 м, ширина рва 1,50 м. Главная неприятность выявилась в том, что из-за возросшей массы под танк нельзя было использовать планер GA Hamilcar. Была надежда на проект планера Carrier Wing Glider - «летающее крыло» с размахом 100 футов (30,48 метра), разработанного в 1941г. специалистами фирмы L.E.Baynes. В июле 1943г. протестировали уменьшенную модель нового планера. Тесты прошли вполне успешно, что позволило надеяться на возможность использования танков А25 в качестве полезной нагрузки, но по ряду причин проект реализован не был. Неудача с воздушными носителями означала, что танк А25 из класса авиадесантных переходил в нишу обычных лёгких танков.

Первоначальный заказ на 1000 машин, последовавший в ноябре 1941 года, увеличили до 2140 единиц. Планировалось, что серийный выпуск начнется в июне 1942 года и составит по 100 танков ежемесячно. Приводятся и иные данные относительно планируемых заказов на А25, мол, в системе регистрационных номеров Военного министерства на эти машины выделили пул в 1200 номеров.

Серийный выпуск А25 стали налаживать на мощностях фирмы Metro-Cammell. В скором времени выяснилось, что в результате различных конструктивных недоработок, устранение которых затянулось до июля 1943 года, выполнить установленный ранее план невозможно. К августу 1943 года было поставлено только 6 машин, до конца года сдали ещё 27 танков. Учитывая возникшие проблемы и недостаточные характеристики танка по сравнению с поступающим американским легким танком М5 (поставки этих машин приняли масштабные размеры с конца 1943г.), в ноябре 1943г. серийное производство ограничили до 750 единиц. В течение 1944 года было поставлено ещё 58 машин, но уже тогда War Office окончательно пришел к выводу, что постройку танков А25 следует прекращать после выпуска 100-го экземпляра. Завершился выпуск танков А25 в феврале 1945 года после поставки последних 9 машин. Считается, что всего было произведено 101 танк А25, включая прототип. В других источниках сообщают, что на фирме Metro-Cammell выпустили 99 таких танков, плюс 1 прототип, итого 100 машин. Существует и более радикальная точка зрения на вопрос о количестве построенных танков Harry Hopkins: «К 1943 году было построено 6 Harry Hopkins I, также встречается цифра в 100 машин, но вопрос о том, построили ли такое количество, остаётся открытым».

Использовать А25 планировали в составе специальных танковых подразделений для разведки и наблюдения, но затем их передали в RAF для охраны аэродромов. Пишут, что в 1948 г. все танки Harry Hopkins были переданы на складское хранение, а затем списаны. До настоящего времени сохранился один экземпляр с номером Т119224, который сейчас является экспонатом Bovington Tank Museum. (Рис.4)

Рис.4 - А25 Harry Hopkins, современный вид.

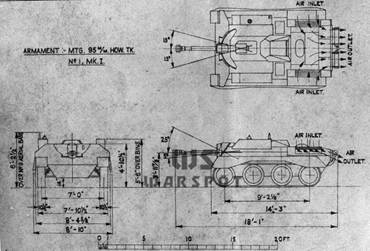

С 1942г. началась разработка САУ на базе

А25. Первоначально это выглядело, как попытка создать танк огневой поддержки за

счет установки 95-мм гаубицы. Проект получил обозначение Harry Hopkins Mk.ICS или А25Е2. Но это орудие не

вписывалось в габариты башни А25. Тогда пришли к мысли о создании САУ на шасси

А25 – башня при этом демонтировалась, а орудие устанавливалось в открытой

сверху рубке. Концепция машины вписывалась в требования к САУ командования Королевской

артиллерии: САУ должно иметь минимальный силуэт, максимальную подвижность и

максимально мощное вооружение. Идея казалась заманчивой и War Office

сделал предварительный заказ на 2200 САУ на шасси А25. Проект САУ

получил обозначение Q.F. 95 mm Self-Propelled Mounting

based on Harry Hopkins, SP3 и, наконец, Alecto I.

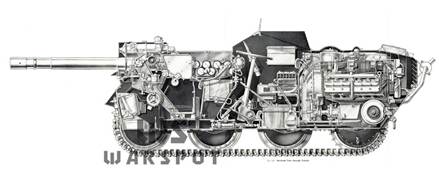

При создании новой машины инженеры Vickers-Armstrongs максимально унифицировали Alecto с Harry Hopkins I. Доработки под проект Alecto коснулись корпуса и вооружения. Вооружение состояло из одного орудия (применительно к варианту Alecto Mk.I 3,75-дюймовая (95-мм) гаубица с длиной ствола 20 калибров), в укладке имелся пулемет. Артсистема монтировалась в лобовом листе корпуса. На месте боевого отделения оборудовали открытую сверху боевую рубку, собиравшуюся из наклонных бронелистов. Толщина бронирования машины уменьшалась до 4-10 мм. Установка орудия в носовой части корпуса требовала решить вопрос с размещением водителя. Место водителя оказалось в центре машины (сразу за спинкой сиденья водителя начиналось моторное отделение). Отделение управления напоминало гоночный кокпит, чуть приподнятый для того, чтобы водитель мог хоть что-то видеть. Моторно-трансмиссионное отделение располагалось сзади. Силовая установка, трансмиссия, система управления машиной были как на А25, но подвеску ходовой части усилили за счет дополнительных гидравлических амортизаторов. (Рис.5)

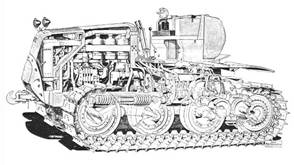

Рис.5 – Продольный разрез и схема расположения агрегатов Alecto Mk.I.

Прототип Alecto Mk.I поступил на испытания в конце 1944 года. (Рис.6)

Рис.6 - Прототип Alecto Mk.I, орудие имеет характерный дульный тормоз.

Масса машины составила 7,75 т. Экипаж 5 чел.: командир, наводчик, два

заряжающих, водитель. Боекомплект 48 выстрелов, которые размещались в бортах

корпуса, по 24 шт. с каждого борта. Из-за размещения боекомплекта по обоим

бортам машины и понадобились два заряжающих. Боеприпасы размещались таким

образом, что заряжать орудие можно было, не поднимаясь с сидений.

Испытания показали, что при лобовом размещении орудия в предложенной установке артсистема имеет очень ограниченные углы наведения. Угол возвышения орудия составлял 25°. Но, в принципе, такое положение вещей не смущало заказчика, поскольку Alecto I должна была вести огонь прямой наводкой (- что выглядит странно для САУ, оснащенной гаубицей). Машина получилась довольно подвижной: максимальная скорость составляла 48 км/ч, максимальный преодолеваемый подъём — 35°. Также испытания показали, что при преодолении бродов и бездорожья грязь и вода залетали через верхний лобовой лист. Для того чтобы это предотвратить, спереди появился своеобразный «карман». Затем машина отправилась на войсковые испытания. (Рис.7)

Рис.7 – На войсковых испытаниях.

По ходу испытаний машина менялась. Экипаж

сократили до 4-х человек (исчез один заряжающий). Место командира убрали из носовой

части машины, отдав ему сиденье, которое ранее занимал второй заряжающий.

Добавились новые второстепенные детали и элементы. (Рис.8)

Рис.8 –

Указывается, что это доработанная версия прототипа Alecto Mk.I.

Подготовленная к серии Alecto Mk.I набрала массу 8,636 т. (Рис.9, Рис.10)

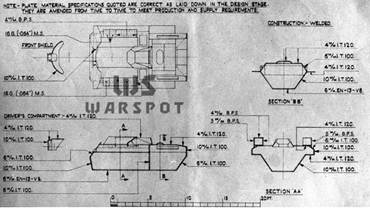

Рис.9 – Габариты и схема бронировки серийной Alecto Mk.I.

Рис.10 – Серийный вариант Alecto Mk.I.

Габаритные размеры: длина 4267 мм, ширина

2705 мм, высота 1676 мм. Для компенсации незначительно возросшей массы на

серийные машины ставили 158-сильный двигатель Meadows H.O.P./2 объёмом 8,86 л, этот

мотор обеспечивал высокую удельную мощность - 20 лошадиных сил на тонну.

Максимальная скорость, согласно данным Военного министерства, составила 50

км/ч, а средняя скорость 25,6 км/ч. Запаса топлива хватало для преодоления 192

км по шоссе или 162 км по просёлку. Боекомплект остался прежним - 48 выстрелов

в сочетании осколочно-фугасных и дымовых снарядов. В качестве альтернативной

загрузки предусматривалось 12 кумулятивных снарядов и 36

осколочно-фугасных/дымовых. Машина несла радиостанцию №19.

В порядке эксперимента на машине тестировали катковый минный трал

Centipede.

Alecto Mk.I приняли на вооружение. Судя по

переписке, датированной декабрём 1944 года, эти машины было решено направить в

разведывательные части (по 4 штуки).

Запуск Alecto I в серийное производство постоянно откладывался. До конца

не ясен пул регистрационных номеров, выделенных Военным министерством. Сколько

таких машин было построено, неизвестно. Окончание Второй мировой войны стало

причиной для сворачивания дальнейшего выпуска данной машины.

В войска САУ Alecto I отправили

в июне 1945 года. Во второй половине июня две самоходки данного типа получил

11-й гусарский полк, на тот момент входивший в состав 7-й бронетанковой

дивизии. (Рис.11)

Рис.11 – Alecto I

из состава 11-го гусарского полка в Берлине, лето 1945 года.

Согласно исследованиям Питера Чемберлена и Криса Эллиса, после войны

Alecto I использовались как учебные машины до 1955 года. В то же время известны

снимки САУ Alecto I на территории Палестины, сделанные после войны. (Рис.12)

Рис.12 – Alecto I

на Ближнем Востоке.

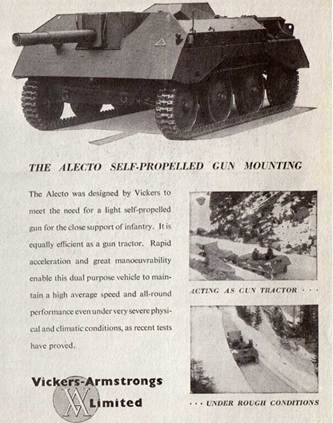

Потенциально Alecto, как и танк Harry Hopkins, были интересны

воздушно-десантным частям, но у тех уже имелись американские авиадесантные

танки Locust I. Фирма Vickers-Armstrongs пыталась продавать эти САУ за

рубеж. Машиной интересовалась швейцарская армия, но сделки не последовало.

(Рис.13)

Рис.13 –

Иллюстрация из рекламного проспекта Vickers-Armstrongs.

Помимо Alecto Mk.I с 3,75-дюймовой (95-мм) гаубицей на базе А25 разрабатывались и другие варианты САУ.

Alecto Mk.II, известная также как Alecto Recce. На

этой САУ в качестве вооружения предполагалось использовать 6-фунтовую (57-мм)

танковую пушку QF 6 pdr gun. Был построен один опытный образец этой машины. (Рис.14)

Рис.14 - Alecto

Mk.II на испытаниях.

По конфигурации этот вариант практически полностью соответствовал Alecto I. От развития проекта Alecto Mk.II отказались, поскольку к тому времени 57-мм пушка в качестве противотанкового орудия была слабовата.

Alecto Mk.III с 25-фунтовой (87,6-мм) пушкой-гаубицей (QF 25 pounder gun-howitzer). Как будто, машину строили, но не достроили, поскольку эта гаубица уступала по могуществу огня 95-мм гаубице.

Alecto Mk.IV с 32-фунтовой (94-мм) гаубицей. В варианте Alecto Mk.IV огневая мощность САУ была доведена до максимального предела. Шасси самоходки по весовым характеристикам достигло порогового значения и фактически 94-мм гаубица оказалась излишне мощной для Alecto. Без доработок противооткатной системы гаубица при выстреле могла вывести из строя САУ и от продолжения этой темы отказались. (Рис.15)

Рис.15 – Эти изображения иногда идентифицируются как Alecto Mk.IV.

Помимо вооружённых версий, на базе A25 прорабатывались другие машины.

Одной из них стала инженерная машина Alecto Dozer, оснащённая бульдозерным отвалом с гидравлическим приводом. Возможно, в неё переоборудовали один из опытных образцов САУ Alecto. Больших доработок проводить не понадобилось. Вооружение демонтировалось, а спереди устанавливался клиновидный ковш. (Рис.16)

Рис.16 - Alecto Dozer.

Для Швейцарии готовился артиллерийский тягач. (Рис.17)

Рис.17 – Шасси А25 в роли артиллерийского тягача.

Ещё одной модификацией стала попытка создать на шасси А25 легкий гусеничный бронетранспортер (АРС). После того, как в начале 1945 года работы по самоходной установке Alecto были прекращены, конструкторам фирмы Vickers пришла в голову мысль переделать один из прототипов САУ в БТР. Моторно-трансмиссионное отделение было перенесено в переднюю часть корпуса, а на его месте оборудовали полностью закрытое десантное отделение с бронированной коробкой. Толщину бронелистов МТО довели до 38 мм. В кормовой части десантного отделения была сделана двухстворчатая дверь для высадки-посадки солдат. На двускатной крыше также были установлены вентиляторы. Таким образом получился БТР, рассчитанный на перевозку 5-6 солдат. (Рис.18)

Рис.18 – БТР на шасси А25.

Скорее всего, БТР остался в единственном экземпляре и впоследствии был разобран.

В 1948 году на основе ходовой части Tetrarch/ Harry Hopkins был предложен бульдозер VR 180, также известный под названием Vigor («Энергия») (Рис.19).

Рис.19– Трактор Vickers VR 180 Vigor.

Рис.20 - Трактор VR 180 Vigor в современной жизни.