К 80-летию окончания ВОВ

Ниже предложены собственноручные воспоминая участника ВОВ Бушуйкина Сергея Георгиевича, озаглавленные им «Из пасти зверя». В ночь с 16-го на 17-е июля 1941г. он стал свидетелем захвата немецкими войсками н/п Ярцево на московском направлении. Также предложены материалы по боевому пути 46-го отдельного дивизиона бронепоездов, в котором Бушуйкин служил с момента его формирования и до разоружения в должности старшего паровозного техника дивизиона.

Из пасти зверя

Бушуйкин С.Г., 1985/86гг.

Работал машинистом паровоза с 1934 года в паровозном депо Юдино Казанской железной дороги.

22 июня 1941 года нас, шесть бригад, срочно вызвало руководство депо. С нами была проведена короткая беседа. Ее содержание свелось к следующему: получен приказ заместителя наркома Путей Сообщения Филиппова - срочно откомандировать три паровоза с бригадами, работать на прифронтовых дорогах. Далее нам было сказано так: «Руководство и коллектив депо уверены, что вы оправдаете доверие». Затем было дано указание тщательно осмотреть паровозы, выполнить необходимый ремонт. На все про все, включая личные сборы – одни сутки.

Итак, наше убытие состоялось на следующий день 23 июня во второй половине дня. В Москву мы прибыли 25-го числа. Командировочное предписание у меня было в Таллинн, но на окружной дороге меня завернули в депо им. Ильича Москва-Белорусская. По прибытии пошел в депо узнать о предстоящих действиях. Был принят начальником депо. Состоялась короткая беседа. Он поинтересовался о стаже работы машинистом, попросил командировочное предписание и сказал: «Обстановка изменилась, вы присоединяетесь к нашему депо и будете работать на участке Москва-Вязьма, а, возможно, и дальше Вязьмы». Мне было выдано руководство по профилю пути, расположению станций и основных сигналов. В напутствие начальник депо пожелал успехов в работе и подчеркнул о необходимости внимательнее исполнять обязанности.

С этого дня началась наша работа по вождению поездов. До 16-го июля все шло более ли менее благополучно. Хотя были случаи, когда один или два мессершмидта делали облеты вдоль поезда и открывали пулеметный обстрел. Но цели не достигали. Против них мы придумали свою тактику. Если мы шли через лес, перелески, то самолеты, летя близко от нас и на низкой высоте, огонь не открывали, поджидали, когда мы выйдем на открытую местность. Однако я не спешил выходить из леса. Останавливал поезд. Получается, он летает над полем, нас поджидает, а мы прячемся в лесу. Минут через пять летчику надоедает нас ждать, он летит к нам и открывает огонь. Но, как правило, безуспешно. Пули делали вмятины и царапины в обшивке котла, будке бригады и редкие пробивали потолки вагонов, не причиняя особого вреда. После такой атаки самолет уходил, а мы продолжали следовать далее.

16-го июля около 20 часов мы прибыли из Москвы на станцию Вязьма. Здесь мы рассчитывали развернуть паровоз, добавить воды в тендер и двинуться в обратный путь. Но произошло иначе.

При въезде на деповские пути меня встретил дежурный по депо и спросил о наличии топлива. Я ответил: «До Москвы хватит».

- Вот и хорошо, - сказал он. – Вы поедете до Ярцево <103 км>, а, возможно, до Смоленска <154 км>. На станции <Вязьма> более 2-х часов стоит очень срочный поезд, вы и поведете его.

Должен заметить, что на станции Вязьма, деповских и подъездных путях скопилось большое количество паровозов и большинство именно с Вяземско-Смоленского участка.

Я задал вопрос дежурному, почему при наличии такого количества паровозов поезд стоит на станции 2 часа? На это он мне ответил: «На большинстве паровозов нет топлива, а в тендерах и в будках находятся женщины с детьми и пожитками <очевидно, семьи паровозных бригад> и повернуть никого невозможно. Сейчас их будут составлять по 2-3 паровоза и срочно отправлять в сторону Москвы».

Обстановка была исключительно тревожная. Когда мы набирали воду, к паровозу подошел человек из числа работников депо.

- Товарищ, закурить не найдется? – обратился он ко мне.

Я достал папироски.

- Будь осторожнее, в 16.30 из Вязьмы был отправлен поезд, проследовав Ярцево, он на перегоне к Смоленску был перехвачен немцами, - сказал незнакомец.

Известие было скверное, но требовалось ехать. Набрав воды и смазки, выехали на станцию под поезд. Через 10 минут мы были готовы к отправлению. К паровозу подошел офицер медицинской службы, отрекомендовался начальником эшелона, вручил мне разрешающие документы на право следования до станции Дорогобуж <расстояние перегона 61 км>.

- Поездная бригада в поезде есть? – спросил я.

- Главного кондуктора не нашли. Дежурный по станции сказал мне, что будет старший кондуктор, - ответил офицер.

Позже выяснилось, что и старшего кондуктора в поезде не было.

Начальник эшелона выглядел энергичным человеком.

- Все вопросы по следованию поезда я буду согласовывать с вами, - заверил он меня.

Дежурная, от вокзального помещения подала сигнал на отправление. И мы поехали.

По прибытии в Дорогобуж, минут через 10, появился начальник эшелона. Он принес документы на следование до станции Ярцево <расстояние перегона 42 км>. Дежурная по станции немедленно подала сигнал на отправление.

В Ярцево въезжали в кромешной темноте около 0 часов. Нигде не было видно ни огонька, ни человека. Было убийственно тихо. Мы встали на четвертый путь, первый и второй были свободны, а третий занимала группа порожних вагонов. Я остановил состав. Через несколько минут к паровозу, запыхавшись, подбежал начальник эшелона.

- В станционном помещении никого нет, - бормотал он, карабкаясь по лестнице в будку паровоза. – Я выбежал из вокзала, думал, что все укрылись в каком-нибудь убежище и тут налетел на женщину с девочкой. Я спросил ее: «Где работники станции?». «Ушли часа два назад, а куда неизвестно. А вы с поезда?» - спросила она меня. «Да». «Уезжайте куда-нибудь, немцы рядом, сейчас будут здесь». Что делать, товарищ машинист?! – выпалил офицер, вытирая пот с лица.

- Дальше следовать не имеем права. Нужно обратно. Вы бегите вдоль состава и предупредите, чтобы из вагонов никто не выходил. Ты, - я тронул за рукав помощника, - отцепляй паровоз, а ты, - обратился к кочегару, - хватай кувалду и марш на стрелку, сбей замок и переведи на второй путь. Все делаете с исключительной быстротой.

Кочегар с кувалдой спрыгнул из будки на землю и моментально исчез в темноте. За ним последовали начальник эшелона и помощник.

Через несколько минут я вывел паровоз за стрелку, а затем двинулся по второму пути в обратную сторону, к концу нашего эшелона. В это время я услышал гул самолета на небольшой высоте. Он осветил всю станцию <из рукописи неясно, каков был генезис этой вспышки: осветительная ракета или, например, разрыв иного боеприпаса>: пустой вокзал, четыре пути, два замерших состава и движущийся паровоз.

Совсем рядом послышался гул, скрежет, а потом на мгновенье все замерло, погасло и наступила тишина. Возможно, немцы видели, как на путях маневрирует паровоз, готовясь покинуть станцию. На спасение у нас было не более 2-3 минут. Мой паровоз подлетел к эшелону. Кочегар, подобранный у стрелки, спрыгнул с подножки и стал помогать помощнику цеплять состав. Минуты, тянущиеся как годы, и вот включена воздушно-тормозная магистраль. Все – можно трогать! Помощник и кочегар радостно влезли в будку – вперед!

Поезд дернулся и, набирая скорость, направился к выходной стрелке. Вновь послышался гул и скрежет <возможно, танки или разрывы снарядов?>. Когда последний вагон нашего эшелона проходил стрелку, мы отчетливо увидели множество силуэтов, метавшихся по станционным путям <упоминание о том, что из кабины паровоза были отчетливо видны силуэты людей на станционных путях, косвенно, свидетельствует о том, что на станции появился некий источник освещения, возможно, пожар?>. Мы ушли.

Следуя по перегону до станции Дорогобуж, не встретили никого. При подъезде к станции стрелочник сразу же подал разрешающий сигнал на вход. Эшелон прибыл на третий путь и остановился. У паровоза образовалась небольшая толпа. Здесь собрались все работники станции и медики из нашего эшелона. Первые оживленно расспрашивали, как мы вырвались из Ярцево, а вторые благодарили нас за спасение.

В Дорогобуже мы простояли более получаса. Вязьма не давала разрешение на следование по причине налета вражеской авиации и жестокой бомбардировки станции. Наконец, получив разрешение на следование, мы отправились в Вязьму. По перегону никого не встретили, но у входного семафора на станцию нас ручным фонарем остановил работник станции. Он поднялся к нам в будку.

- Станция вас принять не может. Пути разбиты. Будете стоять здесь до утра. – Помедлив, добавил, - Слева от вас километрах в двух выброшен вражеский десант. Туда послана команда по его уничтожению.

Тогда я подумал, что дело складывается хреновато, ведь, наш эшелон это всего лишь полевой госпиталь <скорее всего, эвакуационный> - несколько мужчин офицеров медицинской службы, да десятка два женщин медицинского и обслуживающего персонала, раненных не было.

- Вот что, ты передай военному коменданту, чтобы, по возможности, прислали охрану к поезду, - попросил я.

Часов около 10 утра 17 июля нас, наконец, впустили в Вязьму. Вся станция, поезда и множество вчерашних паровозов были разбиты, дымились. Опрокинувшись, валялись целые составы вагонов с паровозами. Воздух душил устойчивым запахом гари. Кругом исковерканное железо, от здания станции остались одни руины. Мы остановились на одном спешно отремонтированном пути, прочие в этот момент активно расчищались от бывших вагонов и паровозов и срочно ремонтировались. Вскоре к нам в будку забрался начальник эшелона.

- Все, товарищ машинист, нам велено оставаться здесь, а вам документы до Москвы. – Он протянул бумаги.

Мы пожали друг другу руки. Он подошел к трапу и спрыгнул. Я выглянул в окно. Возле паровоза собрался почти весь персонал госпиталя. У многих в глазах стояли слезы, многие махали нам руками. Мы уходили одни, налегке, на Москву, а они оставались здесь в пекле. Мы смотрели друг на друга. Что нас всех ждет?

Историческая справка.

Эпизод в районе Ярцево-Вязьма, описанный в воспоминаниях Бушуйкина С.Г. имеет прямое отношение к т.н. Смоленскому сражению 16-30 июля 1941г.

16 июля немцы не только практически с ходу захватили Смоленск, но как свидетельствует автор и участник тех событий оказались в 50 км к востоку в Ярцево.

Локация места действия.

Со слов маршала Жукова Г.К. Сталин был взбешен сложившейся ситуацией и потребовал вернуть Смоленск любой ценой. Как раз в районе Белый-Ярцево-Рославль была сосредоточена ударная группировка РККА в составе 20 стрелковых дивизий, организованных в пять армейских групп (Рокоссовский К.К., Хоменко В.А., Калинин С.А., Качалов В.Я. и Масленников И.И.). Уже 18 июля войска начали движение на окруженный Смоленск. В ходе контрнаступления войск Западного фронта 19 июля Ярцево вновь было занято силами 19 армии — часть сил 38-й стрелковой дивизии (полковник Кириллов, Максим Гаврилович) и 44 стрелкового корпуса (комдив Юшкевич, Василий Александрович).

24 и 25 июля из района Белый-Ярцево, обходя Смоленск с севера и юга, начали наступление войска 16-ой и 20-ой армий. Однако наступавшие сразу же столкнулись с организованным противником, который намеревался нанести поражение этим армиям. Советские части стали дробиться и попадать в окружение. Только при помощи войск Рокоссовского, в составе которых находились танковые части, большинству частей 16-ой и 20-ой армий удалось с боями вырваться из окружения южнее Ярцево и выйти на восточный берег Днепра, где они соединились с главными силами фронта и 30 июля перейти к обороне.

Сам населенный пункт Ярцево неоднократно переходил из рук в руки. Вторично был оккупирован немцами 5 октября 1941г. в результате нового германского генерального наступления на Москву.

Так что следует признать, что Сергей Георгиевич был свидетелем не окончательного захвата немцами Ярцево в 1941г., а оказался в гуще начинавшегося т.н. сражения за Смоленск. В мае 1945г. Бушуйкина отметят медалью «За оборону Москвы».

Что касается Ярцево, город был окончательно освобождён от немцев 16 сентября 1943 г. войсками Западного фронта (части 31 армии) в ходе Смоленско-Рославльской операции.

Бронепоезд «Красный Татарстан» - судьба исчезнувшего героя

В конце 1941г. – начале 1942г. на территории Татарстана был сформирован 46-й отдельный дивизион бронепоездов (ОДБП), в составе которого находился бронепоезд со знаковым именем «Красный Татарстан». Бронепоезд был построен в депо Юдино (ж.д. стация недалеко от Казани), его команда набиралась на добровольной основе из специалистов-путейцев и рабочих этого депо, поэтому в определенным смысле этот бронепоезд можно считать народным бронепоездом. 46-ой ОДБП и бронепоезд «Красный Татарстан» активно действовали в 1942-1944гг. на южном участке советско-германского фронта, особенно успешно бронепоезд проявил себя в боях января-февраля 1945г. в южной Польше. Внезапно в марте 1945г. 46-й ОДБП был отозван с фронта и более в боевых действиях не участвовал. Свидетельства очевидца – старшего паровозного техника дивизиона Бушуйкина Сергея Георгиевича прольют свет на последние месяцы существования дивизиона и бронепоезда «Красный Татарстан».

29 октября 1941 года вышла директива наркома обороны СССР № 22сс о формировании дивизионов бронепоездов. Согласно вышеуказанной директиве, один из дивизионов – 46-й отдельный дивизион бронепоездов формировался на территории ТАССР.

Дивизион бронепоездов включал два бронепоезда, разведывательный взвод (по штату, в распоряжении разведывательного взвода полагалось иметь два бронеавтомобиля на железнодорожном ходу) и базу дивизиона – небронированный состав. На конец 1941г. каждый бронепоезд включал бронепаровоз, две четырёхосные бронированные двухбашенные бронеплощадки (типа ОБ-3) и четыре двухосные двадцатитонные контрольные платформы – такой состав нес на себе 4-ре 76-мм орудия, 16 станковых или тяжелых пулеметов, 4 зенитных пулемета. (Рис.1)

Рис.1 – Типовой советский бронепоезд вместе с бронеавтомобилями на железнодорожном ходу.

База дивизиона включала небронированный («черный») паровоз, три четырёхосных и 22 двухосных вагона, четыре платформы для перевозки техники, а также четырёхосный вагон-мастерскую.

Согласно штата, дивизион бронепоездов имел на вооружении восемь 76-мм орудий, 32 пулемёта (Максима, ДТ или ДС) и восемь зенитных пулемётов или пушек (предполагалось использование 20-мм орудий ШВАК или 12,7-мм ДШК), а также два легковых автомобиля ГАЗ-М-1, три полуторки ГАЗ-АА и один вездеход ГАЗ. Личный состав насчитывал 236 человек, из них 14 старший и средний командный состав, 15 начальствующий состав, 73 младший начсостав и 136 рядовых.

1 ноября 1941 года Наркомат путей сообщения выдал разрешение Управлению Казанской железной дороги на строительство бронепоездов для 46-го дивизиона. Один бронепоезд создавался в депо Юдино, другой – на станции Агрыз. Вскоре бронепоезда получили названия: юдинский - «Кзыл Татарстан» или «Красный Татарстан» (с декабря 1942г. имел №723); агрызский – «Василий Чапаев» (с декабря 1942г. - №690).

Строительство бронепоезда для юдинцев было довольно сложной задачей. Общее руководство строительством осуществлял заместитель начальника паровозного депо Герасимович Вячеслав Рудольфович, непосредственные работы организовал начальник вагонного участка Горожанин Александр Александрович. Под «Красный Татарстан» выделили паровоз серии Ов № 6116 (Рис.2).

Рис.2 – Паровоз серии Ов или, как ласково его называли железнодорожники, «овечка». На самом деле, индекс Ов расшифровывается как «основной Вальсхарта» из-за оригинального парораспределительного механизма Вальсхарта, которым оснащались паровозы данной серии. Паровозы Ов предназначались для грузовых перевозок. Один из самых массовых типов российских и советских локомотивов.

Паровоз бронепоезда обшивался некалёной бронёй толщиной 30-45 мм, а бронеплощадки типа ОБ-3 (на «Красном Татарстане» № 257, 258, 259 и 260) бронировались некалёной бронёй толщиной 30 мм. Работа с толстыми броневыми листами требует специального оборудования и навыка, но работники депо успешно справились с задачей.

По состоянию на 13 декабря 1941 года личный состав формирующегося дивизиона насчитывал всего 18 человек старшего, среднего и младшего командно-начальствующего состава. Рядовой состав отсутствовал. Командиром дивизиона был назначен капитан Сергиенко (Сергиенко впоследствии майор и подполковник).

Бронепоезд «Красный Татарстан» был принят в состав 46-го дивизиона 25 апреля 1942 года. Согласно директиве ГАБТУ КА, 15 мая 1942 года 46-й ОДБП убыл в Москву на доукомплектование (в команду были введены военные специалисты: артиллеристы, пулеметчики, связисты) и довооружение (бронепоезда получили по одной площадке ПВО завода «Стальмост» – №233 и №234 – с двумя пулемётами ДШК на каждой). 15 июля дивизион отправился на Сталинградский фронт, однако 4 августа был задержан на станции Токаревка Юго-Восточной железной дороги «до особого распоряжения».

Второго сентября 46-й ОДБП прибыл на станцию Курдюм, а 5 октября отбыл на станцию Бузан (возможно, Бузанская, дельта Волги), где должен был прикрывать железнодорожный мост через реку Бузан и полотно железной дороги на левом берегу Волги. В апреле 1943 года 46-й дивизион бронепоездов переправился через Волгу на западный берег и передислоцировался на Кизлярскую железнодорожную ветку, войдя в состав Южного фронта. В мае 1943 года 46-й ОДБП совершил марш Зверево – Лихая – Репная, отражая по пути атаки вражеской авиации и прикрывая железнодорожные узлы. В июне силами мастерских дивизиона было усилено зенитное вооружение за счёт установки на контрольных площадках шести 20-мм пушек ШВАК, снятых со сбитых советских самолётов. В течение этого месяца зенитчики 46-го ОДБП отразили несколько атак немецких самолётов. Особенно активные действия велись в период с 15 по 22 июня в районе станции Лихая – только за это время бронепоезда израсходовали 253 76-мм и 4047 20-мм снарядов. В течение следующих трёх месяцев бронепоезда 46-го ОДБП продолжали прикрывать от атак с воздуха станции Лихая и Зверево, израсходовав при этом 449 76-мм, 1075 20-мм снарядов и 1525 патронов к ДШК. (Рис.3)

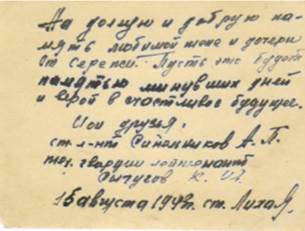

Рис.3 – Фото Бушуйкина (справа) с боевыми друзьями, сделанное на станции Лихая 15 августа 1943г.

На обороте подпись: «На долгую и добрую память любимой жене и дочери от Сережи. Пусть это будет памятью минувших дней и верой в счастливое будущее.

Мои друзья: ст. л-нт Синельников А.П.

тех. гвардии лейтенант Сычугов К. Ив.

15 августа 1943г. ст. Лихая».

С сентября 1943г. по январь 1944г. бронепоезда дивизиона находились на перевооружении в Вологде (76-мм пушки Лендера были заменены на 76-мм танковые пушки Ф-34). С января 1944г. вплоть до июня 1944 года бронепоезда 46-го ОДБП находились в Волновахе (южнее Донецка), выполняя функцию средств ПВО. В июне дивизион передислоцировался на станции Годыньковцы и Гусятин Львовской железной дороги, где вошёл в состав 1-го Украинского фронта. Находясь на этом участке, дивизион в июле занимался восстановлением железной дороги между Джурын и Пытковус, а также разгрузкой эшелонов с боеприпасами и продовольствием для 1-й гвардейской армии.

5-6 августа 1944г. был сформирован 4-й Украинский фронт (2-е формирование), куда, помимо прочего, вошли и 1-я гв. армия, и 46-й ОДБП. К 30 августа 1944 года 46-й ОДБП передислоцировался на станции Черновицы и Глыбоко в распоряжение 17-го гвардейского стрелкового корпуса.

В сентябре - октябре 1944 года войска 4-го Украинского фронта участвовали в Восточно-Карпатской стратегической операции, в ходе которой была освобождена Закарпатская Украина.

С 6 по 11 сентября дивизион поддерживал части 138-й стрелковой дивизии, ведя огонь по немецким позициям на берегу реки Серет. После прорыва позиций противника и продвижения 138-й дивизии вперёд, 12 сентября 1944 года 46-й ОДБП сосредоточился на станции Орошаны.

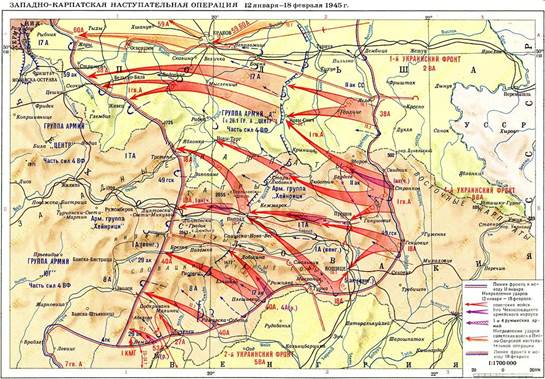

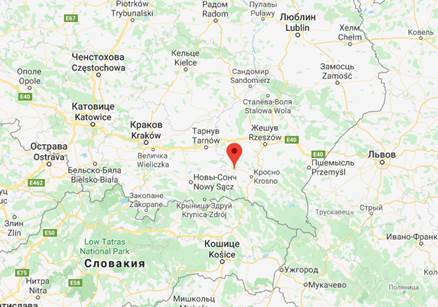

С 6 по 18 октября по распоряжению командующего бронетанковыми и механизированными войсками 4-го Украинского фронта, дивизион передислоцировался на станции Самбор и Хыров, затем на станцию Рыманув (Польша). К 1 января 1945 года дивизион был направлен на станцию Кросно, в распоряжение 38-й армии – войска фронта готовились к новому наступлению, известному, как Западно-Карпатская стратегическая операция. (Рис.4)

Рис.4 – Западно-Карпатская наступательная операция, 12 января – 18 февраля 1945г.

15–19 января 1945г. 46-й ОДБП отличился, поддерживая огнём действия частей Красной Армии в боях по овладению городом Ясло (юг Польши), за что приказом Верховного Главнокомандующего № 018 от 19 февраля 1945 года дивизион получил почётное наименование «Ясловский». (Рис.5)

Рис.5 – Локация Ясло – конечная точка боевого пути бронепоезда «Красный Татарстан».

В некоторых публикациях сообщают, что бронепоезд «Красный Татарстан» предпринял некий рейд к румынской границе, видимо, такая информация есть плод путаницы с названием населенных пунктов Яссы и Ясло. Местечко Яссы действительно находится в Румынии, но, согласно официальным сведениям, нашего бронепоезда там не было, а Ясло, под которым прославился 46-й ОДБП, расположен на юге Польши, недалеко от границы с бывшей Чехословакией.

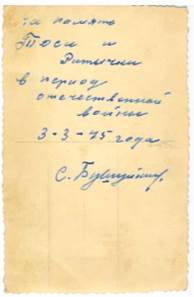

За события под Ясло Бушуйкин Сергей Георгиевич был награжден медалью «За боевые заслуги» (Рис.6) и Грамотой от Верховного Главнокомандующего маршала Сталина (Рис.7).

Рис.6 – Фото Бушуйкина с сослуживцем от 3 марта 1945г.

К сожалению, на обороте не указано имя товарища.

Сергей Георгиевич со своей первой медалью.

Статут медали «За боевые заслуги», в частности, гласит: медалью награждаются лица «которые … своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте».

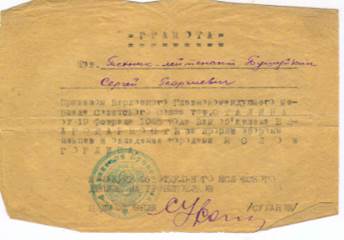

Рис.7 – «Грамота технику-лейтенанту Бушуйкину Сергею Георгиевичу:

Приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза тов. Сталина от 19 февраля 1945 года Вам объявляется Благодарность за прорыв обороны немцев и овладением городов Ясло и Горлица».

Подписано: «командир 46 отдельного Ясловского дивизиона бронепоездов, подполковник Суханов».

До 20 марта 1945 года 46-й ОДБП находился на польских станциях Щавне – Кулашне, после чего на основании приказа Генерального Штаба Красной Армии № 102686 убыл в Москву, в резерв Ставки ВГК.

Ситуация с внезапным отзывом с фронта в марте 1945г. (впереди 4 Украинскому фронту предстояло брать Прагу!) столь успешно воевавшей воинской части вызывает вопрос у всех, кто интересовался историей бронепоезда «Красный Татарстан» и 46-го ОДБП.

Незадолго до своей смерти в 1988г., Сергей Георгиевич рассказал своей дочери (моей матери) о ЧП, произошедшем в их дивизионе бронепоездов, которое могло послужить причиной скоропостижного исчезновения с театра боевых действий 46-го ОДБП. В марте 1945г. в расположении части пропал особист дивизиона, фамилия его мне неизвестна. Следствие не обнаружило тело чекиста. Сергиенко отстранили от командования 46-ым ОДБП (с апреля по май 1945 года дивизионом командовал капитан Молчанов, а с мая по декабрь 1945 года – подполковник И.А. Суханов).

22 сентября 1945г. дивизион прибыл на станцию Икша Савеловской железной дороги, где на основании директивы Генерального Штаба № орг/1/87922 от 31 октября 1945 года его предписывалось расформировать в период с 22 ноября по 30 декабря.

На практике, разоружением бронепоездов дивизиона занимался Бушуйкин С.Г., как старший техник дивизиона (имел звание старший техник- лейтенант). Процесс разоружения дивизиона затянулся, дед вернулся в Юдино только в июне 1946г. (Рис.8)

Рис.8 – Справка от 9 января 1946г., выданная старшему технику-лейтенанту 46-го Отдельного Ясловского дивизиона бронепоездов Бушуйкину С.Г., о том, что с 1 января 1946г. он не удовлетворен денежным содержанием ввиду отсутствия денежного фонда в связи с расформированием части.

Остается только удивляться, каким образом человек смог выжить полгода в Москве в 1946г. без довольствия.

Заканчивая изложение событий, связанных с историей 46-го ОДБП, судьбами участников тяжелейшей катастрофы в истории нашей страны хочу вспомнить словами благодарности двух женщин, сохранивших легенду о бронепоезде со звучным именем «Красный Татарстан» - хранительницах музея Казанского региона РЖД Петуховой Венеры Хабировны (Рис.9) и Юрыгиной Татьяны Ивановны.

Рис.9 - Петухова Венера Хабировна, фото 2016г. с портала https://prokazan.ru/news/view/113998.

Жаль, что в свое время не удалось доставить в Юдино из московского отстойника самый главный экспонат – паровоз Ов № 6116. Музей-бронепоезд «Красный Татарстан» мог бы стать одним из наглядных символов вклада народа Татарстана в общую Победу.

Смирнов А.Г.