Infantry Tank Mk.IV A22С Churchill IV

Infantry Tank Mk.IV A22С

Британия

Тяжелый по массе пехотный танк

|

37,9 т |

|

|

вооружение |

57-мм

орудие 2 пулемета |

|

экипаж |

5 чел. |

|

мощность

силовой установки |

350 л.с. |

|

проект |

1942г., Vauxhall Motors |

|

выпускался |

1942-1943гг., Vauxhall, Old Park Works

Wednesbury (Midland Railway Carriage and Wagon Company), Leyland 1622 шт. |

Основная статья:

Британское танкостроение 1938-1943гг.

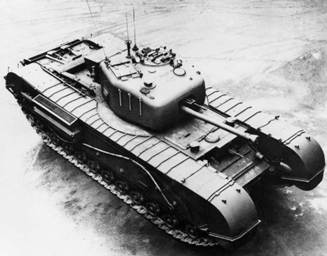

Самой большой серией – 1622 шт. (некоторые авторы указывают 1422 шт.) -

производилась модификация Churchill Mk IV А22С. На испытаниях новый вариант

появился в апреле 1942г. (Рис.1), в серийное производство пошел, вероятно, в

середине 1942г.

Рис.1 – Churchill IV на испытаниях, весна 1942 года. На

испытаниях присутствуют члены советской военной комиссии

Главное отличие Churchill Mk IV от Churchill

Mk III – это более технологичная, литая башня. Толстой

брони, пригодной для сварных башен не хватало. Пришлось вернуться к литью.

Литая башня получилась на полтонны тяжелее сварной.

За время своего

производства, вероятно, до середины 1943г., Churchill Mk IV претерпевал изменения. Сообщают, что

часть машин получила более длинноствольный вариант 57-мм орудия - 6pdr Mk V QF6 L50. Churchill Mk IV

с таким орудием был испытан 11 марта 1943г. (Рис.2, Рис.3)

Рис.2 - На это фото попали танки Churchill Mk IV, похоже, с 57-мм пушкой Mk III.

Churchill Mk IV на ходовых испытаниях.

Фото 1942г.

Варианты с 57-мм

орудием 6pdr Mk V QF6 L50.

На данном фото с толку

сбивает вид пушки, но, если присмотреться – это точно 57-мм орудие.

На пыльных дорогах

Италии, 1944г.

Рис.3 - Churchill Mk IV. Ранние машины Churchill Mk IV с длинноствольной (50 калибров) 57-мм

пушкой. На снимках видно, что противовес устанавливался не на всех пушках Mk III.

Осенью 1942 года опробовали сварную конструкцию корпуса танка. Плиты приваривали к стальному каркасу. 7 октября опытный корпус обстреляли на полигоне и получили положительные результаты.

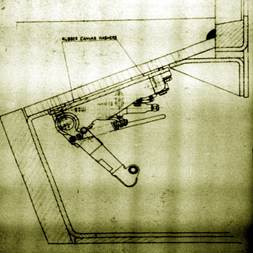

К 10 мая 1943 года испытали новую защёлку заслонки лючка водителя. Пять кучных попаданий из 2-фунтовки со 100 ярдов (91 метр) не только не пробили броню, но и не сломали защёлку, хотя от удара 2-го и 3-го снарядов произвольно открылась заслонка смотрового прибора. (Рис.4)

Рис.4 – Вид на лючок водителя.

К 1943 году экипажи поняли, что пользы от пистолетных лючков в башне мало. Сначала промышленным способом избавились от одного лючка, а затем экипажи начали заваривать второй.

Пишут также, что часть Churchill IV с ноября 1943г. перевооружали новой британской 75-мм пушкой, такая модификация получила обозначение (- или обозначается в литературе?) Churchill Mk IV (75mm).

К 1944г. улучшение конструкции танков Churchill IV выглядело второстепенным делом на фоне

работ по новой базовой модели танка, но анализ их бронезащиты продолжился.

17 декабря 1943г. испытывалась новая панель управления. (Рис.5)

Рис.5 – Панель управления танка Churchill.

Разрыв единственного 25-фунтового осколочно-фугасного снаряда на наклонной лобовой плите танка имел серьёзные последствия: весь сварной шов, соединяющий вертикальную и наклонную плиты, лопнул, вертикальную плиту вдавило в корпус, а смотровой лючок водителя был разбит. Опытная панель управления осталась на месте, но все приборы вышли из строя. Кожухи и цилиндры сервоприводов и тормозных механизмов лопнули. Испытания в марте 1944 года также показали, что крышу отделения управления можно проломить рикошетом попавшего в лоб башни осколочно-фугасного снаряда.

В январе 1944 года произвели расчёты уязвимости Churchill I-IV от атак с воздуха. Они показали, что обстрел обычными 12,7-мм пулями не сможет повредить танк, но бронебойные пули этого калибра, выпущенные самолётом в крутом пике с 500 футов (152 метров), могут пробить крышу. По мнению автора доклада, танк был хорошо защищён от бомб: даже прямое попадание 20-фунтовой (9 кг) бомбы не обязательно выводило танк из строя, но осколки 500-фунтовой (227 кг) бомбы с высокой вероятностью пробивали крышу.

В мае 1944 года были устроены испытания на живучесть, в которых приняли участие шесть танков Churchill Mk.IV, уже имевшие в среднем 800 миль (1287 км) пробега. На испытания отводилось 11 часов, включая обслуживание. Всего «Черчилли» покрыли в среднем 90 миль (145 км) со средней скоростью 7,5 миль/час (12 км/час). Более «пожилые» машины с пробегом 1300 миль (2092 км) осилили всего 70 и 81 милю (112 и 130 км). Танки оказались весьма прожорливыми: расход топлива при езде по дорогам составил 297 литров на 100 км. На обслуживание танков Churchill Mk.IV ушло в среднем 78 минут, для сравнения – на обслуживание танков Sherman и Cromvell ушло 53 и 51 минута.

В 1944-1945г. сохранившиеся образцы Churchill IV доводили до уровня новой базовой модели Churchill VII. Модернизация осуществлялась двумя путями. В обоих случаях на корпус навешивались дополнительные бронеплиты (30-мм экраны во лбу башни и 20-мм по бортам башни и корпуса); но в одном варианте (Churchill IX) устанавливалась новая тяжелая сварно-литыми башня с сохранением родной для Churchill III 57-мм пушки, а в другом (Churchill IX LT) – сохранялись и прежняя башня и вооружение.

К февралю 1943г. было сформировано три бронетанковых полка и бронетанковую бригаду из танков Churchill с 57-мм пушкой – всего 348 танков Churchill III-IV. Эти части приняли участие в боях за Тунис. были направлены в Тунис.

В целом, наблюдатели отмечают, что танки Churchill довольно уверенно участвовали в операции по разгрому германо-итальянской группировки в Тунисе. 57-мм орудия могли поражать немецкие Pz III и Pz IV, при этом выигрывая в бронировании. В условиях песчано-холмистой местности танки Churchill демонстрировали хорошую проходимость, поднимались по склонам, считавшимися недоступными для танков и неожиданно появлялись там, где их не ждали.

По итогам кампании в Северной Африке в отношении танков Churchill были сделаны всесторонние выводы.

Машины стали способны к многочасовым маршам. В качестве примера приводился 24-часовой марш 22 танков. За это время машины прошли 70 миль (112 км) без серьёзных поломок, а семь танков за это время преодолели 103 мили (165 км). Однако расход топлива был весьма заметным. С целью повышения срока службы скорость движения ограничили 12 милями (19 км) в час. Даже при такой скорости галлона топлива хватало всего на полмили езды (470 литров на 100 км).

Весной, в сезон дождей, когда земля раскисла, в грязи кроме танков Churchill другие машины передвигаться не могли. Правда, грязь забивалась под грязевики и выпучивала их вверх, после чего становилось невозможным повернуть башню в стороны. В некоторых частях снимали направляющие для гусениц, которые были установлены в ходе модернизации машин, что помогало гусеницам выдавливать грязь при езде.

При дождях вскрылся ещё один характерный дефект: люки «Черчилля» пропускали в боевое отделение намного больше воды, чем в каком-либо другом танке.

Моторы, хотя и были более надёжными, чем у Churchill I-II, требовали бережного обращения и тщательного ухода. На замену двигателя уходило 24–30 часов. Надёжность танков всё ещё оставляла желать лучшего: ресурс «Черчилля» до капремонта составлял всего 500 миль (800 км). К концу 1943г. года заводы обещали надёжную работу в пределе 800 миль (1290 км).

Вождение танка Churchill оказалось сложным и утомительным. Гидроусилители управления были очень капризными и требовали постоянной регулировки, невозможной без выхода из танка. Гидравлическая жидкость прибывала посредственного качества.

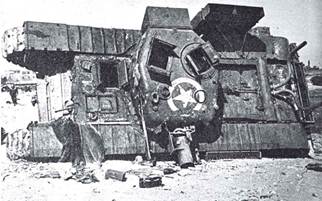

Танки зарекомендовали себя подвижными крепостями, способными держать те передовые позиции, где не могла находиться пехота. Танки Churchill отражали атаки противника и выдерживали любой миномётный обстрел. Броня поддавалась только новейшим 75-мм длинноствольным противотанковым орудиям и 88-мм зениткам, но её ослабляли лючки и люки. Литая броня считалась менее надёжной, чем сварная. Вскоре экипажи в качестве дополнительной защиты стали использовать запасные гусеничные траки. (Рис.6)

Рис.6 – Трудно понять, каким образом у этого танка башня отделилась от корпуса. На танке не видно пробитий брони или следов пожара, однако положение машины неестественно. Возможно, машина кувыркалась с бугра в овраг, и башня просто отвалилась.

Снаряды разрушали элементы ходовой части, но даже машины с тремя сбитыми катками подряд сохраняли подвижность. Уязвимыми являлись ленивцы, которые часто выходили из строя при попадании осколочно-фугасных снарядов - снаряды их разбивали. (Рис.7)

Рис.7 – Повреждения ходовой части.

6-фунтовые пушки показали себя надёжными, как пишут: «кроме накатников и тросиков Боудена». Эти дефекты, по мнению танкистов, были следствием низкого качества сборки. Изначально танкисты предпочитали свободный вариант механизма наведения орудия по вертикали с прикладом, но со временем признали, что маховики наводки всё-таки работают лучше, а при стрельбе осколочно-фугасными снарядами орудию следовало непременно задавать угол подъема, поскольку при настильной траектории взрыв от маленького 57-мм осколочно-фугасного снаряда оказался таким незначительным, что на дистанции свыше 1300 ярдов (1200 метров) его было не видно, что делало корректировку огня невозможной. Механизм поворота башни тоже не нравился. Цепную передачу нашли слишком хрупкой, а при поломке цепи приходилось менять всю коробку передач. Запасные коробки в Африке были в дефиците.

Спаренный пулемёт нравился танкистам, но его заклинивало из-за

перекашивания ленты. Чтобы избавиться от этого дефекта в частях экспериментировали

с разного рода направляющими. Курсовой пулемёт считали незаменимым средством

деморализации вражеской пехоты. В одном из боёв из девяти танков полка

Кавалерии Северной Ирландии семь расстреляли все пулемётные патроны, имеющиеся

в наличии. Танкисты сетовали на то, что пулемётные установки приходилось

подгонять вручную, а башенный пулемёт не всегда можно было поменять местами с

курсовым. Дымовую 50-мм мортирку сочли бесполезной из-за малой дальности

стрельбы. Вентиляция в танке оценивалась как недостаточная, особенно на месте

пулемётчика.

Танкисты жаловались на командирскую башенку, которую было трудно вращать, но хвалили перископ наводчика. Обзор у водителя оказался недостаточным. По сторонам он смотреть не мог и полностью зависел от других членов экипажа, из-за чего машины порой сталкивались. Также требовалось ввести регулируемый по высоте перископ, так как водителям не всегда было удобно через него смотреть. Смотровой лючок водителя не понравился танкистам, которые выразили готовность отказаться от него взамен на дополнительный перископ, а лучше два.

Рабочие места всех членов экипажа признавались неудобными, а сиденья слишком маленькими. Сиденье командира критиковали больше всего: оно не регулировалось и не находилось непосредственно под башенкой. Сиденье заряжающего было слишком хлипким и часто отваливалось. Также требовалось поменять положение приборов и инструментов в танке. Комплектация танков требовала срочного вмешательства, так как «Черчилли» нередко прибывали в Африку без инструментов.

На радиостанции поступала масса жалоб. Конденсаторы, используемые в радиостанциях, были низкого качества, зарядные устройства для аккумуляторов если и работали, то с перебоями и медленно. Антенна не складывалась, что приводило к её поломкам. На некоторых танках антенну можно было сбить, просто открыв люк заряжающего.

Африканские танки Churchill в апреле-мае 1944г. были перевезены в Италию, где их активно применяли до конца войны по прямому назначению - в качестве тяжелых танков поддержки пехоты для взлома оборонительных позиций противника.

На родине танки Churchill активно использовались в разного рода учениях и тренировках. (Рис.8)

Рис.8 – Танки Churchill IV высаживаются с десантного корабля во время учений у берегов Шотландии. 1943г.

Танки Churchill IV-VI, как, вероятно, и модернизированные Churchill III-IV принимали активное участие в боях в Северной Европе в 1944-1945гг. (Рис.9)

Рис.9 - Вероятно, Churchill IV на улице освобожденного европейского города.

В 1942г. британцы отгрузили 105 танков Churchill Mk IV в СССР. В бой танки

Churchill пошли только в начале 1943 года. (Рис.10)

Рис.10 – Подбитый на

Курской дуге Churchill

IV, входивший в состав 48-го гв. тп.

К 1 января 1945 года в войсках еще имелось 63 танка данного типа, из

которых 9 было потеряно в течение оставшихся месяцев войны. К 1 июня 1945г. в

Красной армии оставалось 54 «Черчилля», но в действующих частях их было всего 3

штуки.

Несмотря на разного рода технические недостатки и сложности в эксплуатации, советские танкисты ценили хорошую защиту танка (Рис.11) - при попадании немецких боеприпасов в танки Churchill потери танкистов составляли около 40 % совокупно убитыми и раненными.

Рис.11 – Характер

повреждений танков Churchill, благодаря хорошей защите, редко приводил к

полному разрушению машины.

М.Б. Барятинский в своей книге «Танки ленд-лиза в бою» рассказывает случай от марта 1943 года, когда на поле боя четыре советских «Черчилля» были обездвижены. Но экипажи решили не покидать машины и в течение трех дней вели бой с артиллерией и пехотой противника. В ходе сражения советские бойцы уничтожили артбатарею немцев, четыре дзота и несколько взводов пехоты. Потерь среди советских танкистов не было – жизнь им спасла мощная броня танков.

Правда, субъективные оценки были все-таки разными. Вспоминает Ашот Апетович Аматуни (интервью опубликовано на сайте iremember.ru): «…насколько я знаю, в корпусе были… танки «Черчилль» – мы его называли «Крокодил», потому что он был очень высокий. Название вошло в историю. Кстати, экипажи свои «Крокодилы» любили. И неплохо оценивали их». А вот мнение Иосифа Яковлевича Срезникова (интервью опубликовано на том же сайте iremember.ru): «…потом были у нас танки «Черчилль», горели как спички. Вы можете представить, чтобы железо горело? Горит». (Рис.12)

Рис.13 –

Вероятно, в кадр попал горящий «Черчилль».

Тем не менее, отмечалось, что машины успешно взаимодействовали с

пехотой, для чего они и создавались.

В 1943-1944гг. в рамках подготовки к высадке на континенте британцы разработали целую гамму вспомогательных бронемашин. Шасси Churchill оказалось в этом смысле удобной базой. Изрядное количество танков Churchill первых модификаций были переделаны в инженерные и другие бронемашины.

Вероятно, началу процессу положил лейтенант Донован из Канадского Королевского инженерного корпуса. Канадцы остро прочувствовали необходимость наличия штурмовых инженерных машин во время фиаско десантной операции на Дьепп. Донован предложил создать инженерную машину для доставки подрывных снарядов к береговым укреплениям на базе существующих танков. Выбор пал на шасси Churchill.

Говорят, за идею ухватился генерал Перси Хобарт. Он решил создать стенобитный таран на современный лад. Хобарт выбрал в качестве инструмента пробития укреплений надкалиберный 290-мм миномет Petard (по другой версии, это миномет Spigot, известный как Petard, а калибр его составлял 230 мм), стрелявший 18-килограммовыми фугасами на дистанции до 150 ярдов (137 метров) – по другим данным, всего на 73 м. Взрыва этого снаряда было достаточно, чтобы проломить бетонную стену толщиной до трех метров, при этом заряд обладал довольно слабым бронебойным действием, но фугасного действия гранаты хватало, чтобы вывести танк из строя. Удлиненный заряд мог проделывать проходы в минных полях.

Вначале Petard в экспериментальных целях опробовали испытали на танке Covenanter. Выявилось неудобство – мортира заряжалась со стороны дульного среза, поэтому заряжающему при перезарядке приходилось высовываться из машины, переламывать ствол миномета (как на дробовике) и вставлять новый заряд. По этой причине машину с подобным вооружением нельзя отнести к категории «танки». Для серийного производства машины, получившей обозначение AVRE (Assault Vehicle Royal Engineers), выбрали танки Churchill III и Churchill IV, имевшие маски под более крупное 57-мм орудие, Petard немного модифицировали для установки в этой маске – полное название комбинации Churchill AVRE. (Рис.14)

Рис.14 - Башня Churchill AVRE, внизу с

гранатой, прислонённой к её передней стенке.

В качестве дополнительного вооружения на машине сохранился курсовой пулемет.

К 6 июня 1944 г. в AVRE переделали в 180 танков Churchill, которыми оснастили 1-ю штурмовую бригаду 79-й БТД. (Рис.15, Рис.16)

Рис.15 - Churchill AVRE, на нижнем снимке просматривается установка

миномета без защитного кожуха.

Рис.16 - Churchill AVRE, опрокинувшийся на пляже 6 июня 1944г.

Churchill AVRE очень помогли

своим войскам в борьбе с вражескими ДОТами. (Рис.17)

Рис.17 –

Результат попадания из 290/230-мм миномета.

Чаще всего AVRE продвигались под прикрытием обычных танков, вооруженных

орудиями, чтобы вступить в бой с любым противником, представляющим угрозу для

AVRE. (Рис.18)

Рис.18 –

Освобождая Северную Европу.

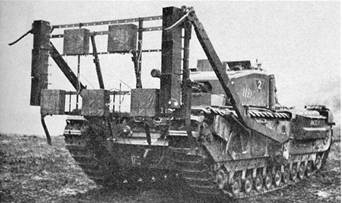

Машины Churchill AVRE нередко называют инженерными танками. Дело в том,

что часть машин получала дополнительное оборудование для выполнения других

специальных задач: траленья минных полей, буксировки волокуш и фашин,

расчистки/разрушения заграждений, доставки дистанционных взрывных устройств к

объектам противника. (Рис.19)

Churchill AVRE

с канадским минным тралом CIRD

(неразрушаемое катковое устройство), трал

производился в Великобритании с 1943г. Во время наезда

катком на мину, каток подпрыгивал, что исключало его уничтожение. При

необходимости трал можно было сбросить с танка автоматически.

На

корме установлен механизм для перевозки и сбрасывания фашин.

Рис.19 - Churchill AVRE с дополнительным инженерным

оборудованием.

Всего было получено, по одним сведениям,

еще 574 машины Churchill AVRE, по другим – 754 шт. Вероятно, в это количество

входят не только машины с минометным вооружением, но и переделанные под AVRE линейные танки Churchill, сохранившие штатное вооружение

или утратившие его.

Из машин на платформе Churchill, близким к боевым можно упомянуть вариант Churchill Kangaroo. Это безбашенный Churchill, превращенный в бронемашину для перевозки личного состава – БМП (armored personal carrier, АРС). Переделки сводились к демонтажу башни и части внутреннего оборудования для увеличения внутреннего пространства боевого отсека, который теперь использовался в качестве десантного и мог разместить 10-12 солдат. Экипаж БТР сокращался до двух человек. (Рис.20)

Рис.20 – Вид на Churchill Kangaroo с кормы.

На шасси Churchill существовало не менее трех-четырех конструкций для преодоления препятствий типа мостоукладчик.

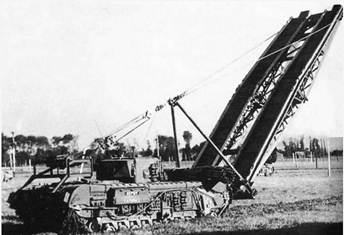

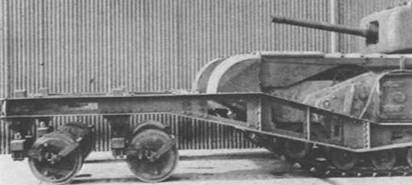

Мостоукладчик Churchill Mk III Bridgelayer

(Рис.21).

Рис.21 – Мостоукладчик Churchill Mk III Bridgelayer.

Пишут, что машина была построена в 1942г. Длина пролета моста 10 м, грузоподъемность 60 т! – далеко не всякий стационарный мост может похвастаться такой грузоподъемностью.

В литературе эту машину почти всегда называют Churchill ARK, хотя, судя по полному определению, ее аббревиатура должна выглядеть как ARC - Armoured Ramp Carrier, «бронированный мостоукладчик». Впрочем, встречается и другое название – Churchill ARMA Mk-III. При этом сообщают, что машина была без башни перевозила складывающийся балочный мост. В боевом положении длина моста достигала 20 метров. Однако машина, представленная на фото, определенно имела башню или рубку.

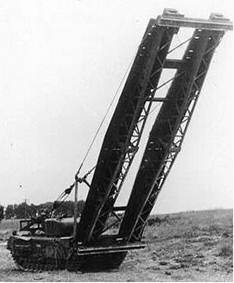

Был еще один мост на шасси Churchill, о котором говорится, что его длина составляла 20 м – Bridgelayer “Great Eastern”. Мост в сложенном положении на шасси Churchill, вероятно, не выходил за габариты шасси, раскладывался он при помощи залпа ракет, при этом он раскрывался на 20 м. Конструктором такого чуда называют офицера-инженера Cecil Vandepeer Clarke. В 1945г. было построено 10 таких машин. (Рис.22)

Рис.22 - Bridgelayer “Great Eastern”.

Кстати, у этого мостоукладчика, кажется, нет башни.

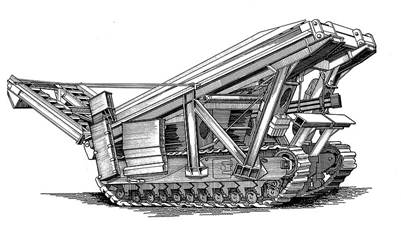

Пишут также о самоходных балочных мостах. Конструкция, массой 4,8 т, собиралась из 4 частей, транспортировалась и укладывалась целиком на шасси танка. На машину также устанавливался гидравлический механизм управления конструкцией моста. Мостоукладчик подъезжал к препятствию и с помощью гидроподъемника укладывал мостовую конструкцию на преодолеваемое препятствие. Машина применялась для преодоления рвов, узких оврагов и водных препятствий. Иногда их называют Small Box Girder или Churchill Bridgelayer №2. Это были штурмовые мостоукладчики, они применялась для преодоления на поле боя рвов, узких оврагов и водных препятствий. Небольшой мост 9 м, грузоподъемностью 60 т можно было развернуть по ходу дела, чтобы позволить войскам и технике быстро преодолевать препятствия. Машины выпускались серийно с 1944г. (Рис.23)

Возможно, это послевоенный вариант с 1946г.

Рис.23 – Балочный

штурмовой мост. Внизу - канадские десантники из полка «Горцы из Стормонта, Дандеса и

Гленгарри», входящего в 9-ю бригаду 3-й пехотной дивизии, высаживаются у

городка Бернье-сюр-Мер. Справа видны шасси «Черчилля», с которого

устанавливался балочный мост, по которому солдаты поднимаются на набережную.

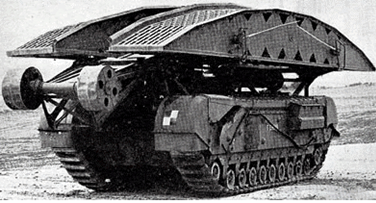

Специально для десантирования на пляжах для движения танков и машин по песчаным и мягким почвам (непролазной грязи) на базе танка Churchill была разработана специальная машина – перевозчик бобины Churchill Bobbin. (Рис.24)

Рис.24 - Churchill Bobbin.

На бобину (барабан), закрепленную на шасси танк, наматывалось парусиновое полотно или ковровые маты из конопли и джута шириной в 10 футов (3 метра). Возглавлявший высадку Churchill разматывал и укладывал полотно на грунт, а уже по нему, как по ковровой дорожке, на берег десантировались остальные транспортные средства.

Из некоторых источников можно понять, что, по крайней мере, один танк Churchill был оборудован прожекторной башней CDL (Canal Defence Light, прожектор для обороны Канала) - действовал на западном берегу Рейна в декабре 1944г. Правда, на доступном изображении прожекторная башня на танке Churchill CDL выглядит немного странно – в башне прорисовано орудие – возможно, 40-мм пушка и пулемет, хотя на серийных прожекторных машинах Matilda CDL в башне имелся только сам прожектор и пулемета. (Рис.25)

Рис.25 – Изображение машины Churchill CDL.

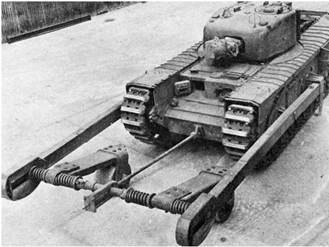

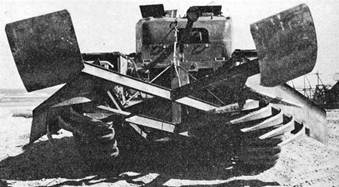

На танках Churchill также устанавливали минные тралы различных конструкций. (Рис.26, Рис.27, Рис.28)

Рис.26 – Похоже на танке Churchill установлен трал типа Scorpion, но без цепей на барабане.

Рис.27 – Churchill с катковым минным тралом типа AMRA (Anti Mine Roller Attachment). Трал представлял из себя раму, которую подвешивали перед танком, на раме были установлены тяжелые катки на пружинах. Своим весом катки подрывали мины при наезде на них. AMRA сбрасывался при поражении одного из катков.

Рис.28 - Churchill с катковым минным тралом типа AMRCR. Противоминный разведывательный трал со свободно подвешенными катками был разработан в 1944 г. на основе трала AMRA. Конструктивно трал состоял из рамы, закрепляемой шарнирно в бортах танка. К раме крепились четыре широкие катка, общей массой 1,5 тонны. Катки размещались по ширине колеи гусениц танка спереди, друг за другом по два блока на каждой колеи. Из-за низкой живучести катков, практическое применение этого минного трала заключалось больше в разведке минных полей.Трал AMRCR выпускался в небольшом количестве и устанавливался преимущественно на крейсерские танки.

Вариант Bullshorn plough – «бычий плуг». «Плуг» был устроен в носовой части танка, но предназначался, как поясняют источники не для копания, например, траншей, а для разминирования. При помощи трала (он же плуг) происходило извлечение и подрыв мин. (Рис.29)

Рис.29 – Варианты Churchill Bullshorn plough.

На смену данной конструкции в 1950г. пришел минный тральщик на шасси Churchill, снабженный бойковым тралом. К нему прицепилось прозвище «Жаба» (Toad), но изображение его мне не встречалось.

Для подрыва железобетонных сооружений с безопасного расстояния были разработаны два варианта специальных машин на шасси Churchill. Одни назывался Double Onion («Двойная луковица»), другой - Churchill Goat (дословно: «Черчилль козел») (Рис.30) – в некоторых источниках указывается еще один вариант - Mountain Goat («Горный козел»).

Рис.30 – На двух верхних фото - Double Onion, внизу -- Churchill Goat.

Их действие выглядело следующим образом. На танк навешивалась рамная конструкция, на которой крепились крупные заряды взрывчатки (иногда уточняют – кумулятивные заряды) – как будто, два заряда. Машина доставляла заряды к стене вражеского укрепления (или на крышу). На месте действия рама с укрепленными на ней зарядами опускалась на грунт и устанавливалась таким образом, чтобы заряды со взрывчаткой были направлены в сторону воздействия. После этого БРЭМ отходила на безопасное расстояние, и осуществлялся подрыв разградительных зарядов с помощью электродетонаторов.

Появление почти всех приведенных выше специальных машин на шасси танков Churchill увязывают с именем генерала Перси Хобарта, который, как говорят, принимал участие в их разработке и продвижении в войска. В День D, 6 июня 1944г., этими машинами была плотно укомплектована 79-я бронетанковая дивизия, которой командовал Хобарт.

Специальные машины «Хобарта» прошли с войсками до конца Второй мировой войны в Европе. Большой популярностью пользовались мостоукладчики, которые применялись и в Бирме, и в Корее и даже в Арктике.

Вероятно, дольше всех востребованными были именно мостоукладчики, которые находились на службе и в 1970 году.