Infantry Tank Mk.IV A22 Churchill I

Infantry Tank Mk.IV A22

Британия

Тяжелый по массе пехотный танк

|

37,9 т |

|

|

вооружение |

76-мм

орудие 40-мм

орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

5 чел. |

|

мощность

силовой установки |

350 л.с. |

|

проект |

1940г., Vauxhall Motors |

|

выпускался |

1941г., Vauxhall Motors 303 шт. |

Основная статья: Британское танкостроение 1938-1943гг.

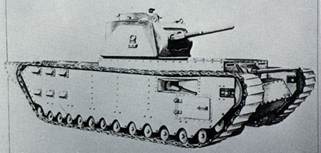

В июне 1940г. фирме Vauxhall предложили пересмотреть проект А20. (Рис.1)

Рис.1 - Infantry Tank А20.

Заказчик не выставил жёстких технических требований. Машина должна была иметь трёхместную башню, максимальную скорость 16 миль/час (26 км/час), среднюю скорость 12 миль/час (19 км/час). Самое главное заключалось в том, что производство нового танка требовалось начать в 1941 году, хотя бы в малых количествах. Надёжность не оговаривалась. Комитет по механизации предоставил фирме дополнительных чертежников. Пишут, что проект был готов уже в июле 1940г. В связи с разработкой танка А22 упоминается сотрудник Vauxhall Гарри Дрю (Harold Drew), который адаптировал коробку Merritt-Brown под конструкцию танка А22. Прототип А22 подготовили к ноябрю или декабрю 1940г. (Рис.2)

Рис.2 – Очевидно, тот самый прототип, хотя, скорее, это испытательный стенд на базе А21.

Первые 14 серийных машин из заказанных 500 поставили в июне 1941г. Танкам присвоили обозначение Mk.IV Infantry tank А22 Churchill (пишут, что официально название Churchill появилось в начале сентября 1941г.). Танку присвоили имя в честь военачальника и политического деятеля конца XVII - начала XVIII веков сэра Джона Черчилля Мальборо (Рис.3).

Рис.3 – Sir John Churchill, 1st Duke of

Marlborough, 1650-1722г.

Одержал ряд важных побед над французами в войне за испанское наследство (1701-1714гг.).

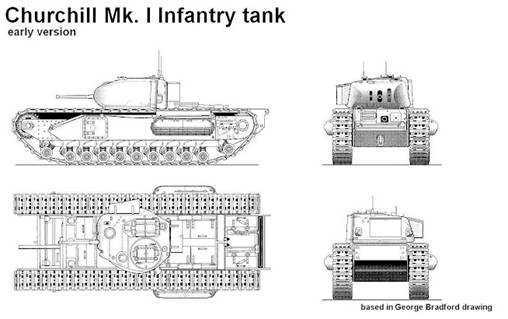

Замечу, что новый серийный тяжелый танк поступил в британские войска впервые после 1918г. (Рис.4)

Рис.4 – Churchill Mk I.

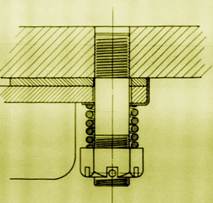

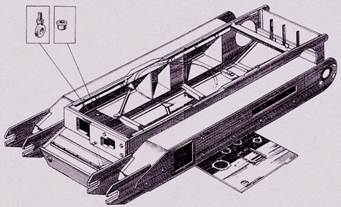

Масса 37,9 тонн. Габариты: длина – 7,44 м, ширина 3,251 м, высота – 2,45 м, клиренс 530 мм. Толщина гомогенной брони: лба корпуса 101 мм, бортов 76 мм, лба башни 88 мм, крыши и днища 19 мм. Приводятся также такие данные по бронированию танка: лоб корпуса (верх) 102 мм, лоб корпуса (середина) 57 мм, лоб корпуса (низ) 102 мм, борт корпуса 76 мм, корма корпуса 64 мм, днище 19 мм, крыша корпуса 16-19 мм, лоб башни 88 мм, борт, корма башни 76 мм, крыша башни 20 мм. Описывается и такой способ бронировки танка: «лобовая броня получилась составной: основная броня толщиной 2,5 дюйма (63 мм) крепилась к листам из углеродисто-марганцевой стали толщиной полдюйма (12,7 мм), которые, в свою очередь, крепились на каркасе из неброневой стали. Такая хитрая конструкция была нужна для того, чтобы танк не разваливался при обстреле, так как незначительная деформация внешних листов, даже при попадании на расстоянии до 150 мм от болта, приводила к срыву гайки. Испытания показали, что такая конструкция держит попадание 2-фунтового бронебойного снаряда с 400 ярдов (365 метров). С другой стороны, даже очень близкое попадание не приводило к разрушению болтов. Бортовая броня выполнялась из броневой стали толщиной 2,5 дюйма (63 мм). Крыша и пол боевого отделения имели толщину 3/4 дюйма (19 мм), крыша и пол моторного отделения — 5/8 дюйма (16 мм). Толщина бронировки смотрового прибора водителя составляла 3,5 дюйма (89 мм). Толщина башенной брони достигала 95 мм». Из этого описания следует, что максимальная толщина брони в лобовой проекции составляла 75,7 мм, борта – 63 мм, а башни – 95 мм. Корпус был длинным, но относительно узким из соображений транспортировки по железной дороге. Вероятно, на ранних вариантах корпус собирался клепкой – плоские броневые катаные листы прикручивались к раме при помощи болтов и реек корпуса (Рис.5) (на поздних моделях, начиная с Mk VII, корпуса стали полностью сварными). (Рис.6)

Рис.5 – Устройство болта повышенной стойкости, с помощью которых к корпусу крепились броневые листы.

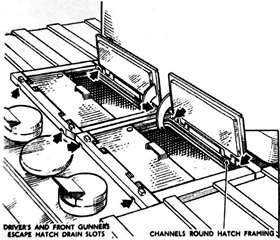

Рис.6 – Корпус танка Churchill.

В лобовой части корпуса имелось два больших отверстия – люк для водителя и вырез под гаубицу. Известно, что люк водителя имел размеры 9х12 дюймов и был сконструирован таким образом, чтобы оставаться на месте при разрушении петель. Вырез под гаубицу и ее прицел прикрывался бронированными планками. (Рис.6)

Рис.6 – Закрытый снаружи вырез под гаубицу.

В передней части корпуса над местами наводчика 76-мм пушки и водителя устанавливались перископы. Водитель, находясь между выступающими вперед гусеницами, имел крайне ограниченный обзор. (Рис.7, Рис.8)

Рис.7 – Место водителя внутри танка.

Рис.8 - Вид на подбашенную корзину с места водителя.

Предусмотрели, чтобы водитель мог открыть люк с прибором для улучшения наблюдения на марше, а при начале стрельбы закрыть его и наблюдать через триплекс. Под сильным обстрелом триплекс закрывался заслонкой. В таком случае водитель мог наблюдать только через перископ. Так как перископ можно было вывести из строя довольно легко, заслонка делалась так, чтобы при разрушении креплений она отваливалась, а не застревала на месте. Лучше было допустить уязвимость водителя, чем оставить его слепым. У наводчика 76-мм орудия не было ни люка, ни триплекса. Наблюдать он мог только через прицел или через перископ. (Рис.9)

Рис.9 – Перископы водителя и наводчика 76-мм орудия.

Водитель управлял танком при помощи своеобразного штурвала (Рис.10), облегчавшего работу водителя, но усложнявшего конструкцию танка (для управления фрикционом, механизмом поворота и тормозами применялись гидравлические сервоприводы).

Рис.10 – Штурвал, при помощи которого водитель управлял танком.

По бортам корпуса имелись люки или двери для проникновения экипажа внутрь танка, размером 22х15 дюймов. Эти люки оснащались системой открывания изнутри, чтобы заклинивание не обрекало экипаж на смерть. В центре люка предусматривался маленький лючок для стрельбы из пистолета-пулемёта. Люк и лючок имели скос в 8° по толщине. (Рис.11)

Рис.11 – Бортовые эвакуационные люки.

Сзади по бортам моторного отсека устанавливались два массивных ящика для хранения вещей.

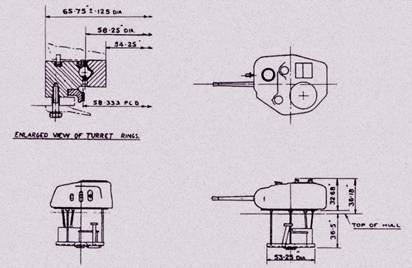

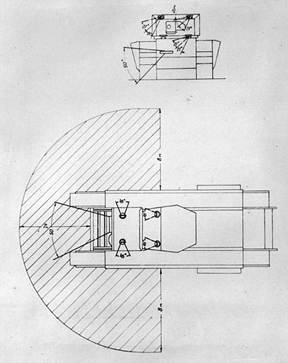

Конструкция башни была шестигранной формы, на разных модификациях литой или сварной из отлитых деталей. Полностью снаряженная башня весила 6,5 тонн. Интересно, что прототип башни отлили в США на предприятии компании «Дженерал Стил Кастингс» (город Честер, Филадельфия), затем серийное производство башен наладили в Британии. (Рис.12)

Рис.12 – Схема башни Churchill

I.

Командирской башенки не было, поэтому в башне устроили три вертикальных прорези под оптику. Позже в задней части башни был установлен отсек для дополнительного хранения. В крыше башни устанавливались две панорамы Гундляха (в британской версии – Vickers Tank Periscope Mk IV) - один для командира, другой для наводчика. (Рис.13)

Рис.13 – Схема обзорности из танка Churchill. Схема выполнена советскими специалистами во время испытаний танка Churchill III в августе-сентябре 1942г.

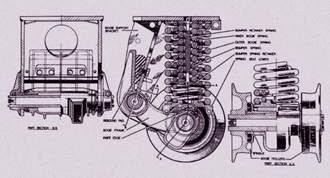

За перископами находились два полустворчатых люка. В задней части башни имелся радиоотсек с радиостанцией №19 и двумя антеннами. Экипаж 5 чел. Водитель и наводчик-заряжающий 76-мм орудия размещались в корпусе, а командир, наводчик и заряжающий 40-мм пушке - в башне. Отделение управления и боевое отделение не разделялось, являя собой общий объем. Вооружение: в башне – 40-мм противотанковая пушка (2-фунтовка) QF2 L52, пулемет BESA. В лобовом листе корпуса 76-мм гаубица. Боекомплект 150 выстрелов (только бронебойных) к 2-фунтовой пушке и 58 к 76-мм гаубице (к этому орудию придавались 39 дымовых и 19 осколочно-фугасных выстрелов). На крыше башни мог устанавливаться 2-дюймовый (50,8-мм) миномет для стрельбы дымовыми снарядами. Двигатель – карбюраторный, жидкостного охлаждения сдвоенный Vauxhall-Bedford (соединены общим коленчатым валом), рабочим объемом 1,296 дюймов3, мощностью 350 л.с. при 2000 об/мин (261 кВт), что давало крутящий момент 960 фунтов/фут (1300 Н/м) при частоте вращения от 800 до 1600 об/мин. По другим данным, 12-цилиндровый оппозитный мотор Bedford Twin-Six объёмом 21,5 л выдавал всего 325 л.с. (Рис.14)

Рис.14 – Силовая

установка танка Churchill.

Четыре карбюратора Solex со своими коллекторами обслуживали каждый по три цилиндра, образуя единую головку. Воздух, необходимый для охлаждения двигателя отбирался из боевого отсека, заодно, выводя пороховые газы. Выхлопы двигателя выбрасывались в большие боковые жалюзи. На протяжении производства машины жалюзи меняли свою форму, на ранних моделях форма жалюзи была «цилиндрической». Охлажденный воздух продувался через радиаторы вентилятором, приводимым в действие муфтой. Этот вентилятор нагнетал воздух на коробку передач и в сторону задней части корпуса. Трансмиссия: однодисковый главный фрикцион сухого трения Borg & Beck, установленный на двигателе - для облегчения работы водителя применяли гидропневматические усилители (сервоприводы) на главный фрикцион; четырехступенчатая/четырехскоростная планетарная коробка передач Merritt-Brown с постоянным зацеплением; механизм поворота, состоявший из дифференциала, двух планетарных механизмов и барабанных тормозов; барабанные главные тормоза, планетарные бортовые передачи, располагавшиеся внутри ведущих колес. Шесть топливных баков общей ёмкостью 828 литров также находились в корме корпуса, седьмой бак крепился снаружи вне броневого корпуса на кормовых бронедеталях. Ходовая часть на борт: 11 опорных катков диаметром 10 дюймов (25,3/25,4 см), два из которых являлись натяжными катками (первый и последний катки каждого борта были подняты с грунта и работали лишь при преодолении танком препятствий), опорные катки индивидуально подрессоривались балансирной подвеской на цилиндрических/винтовыми пружинах (ось каждого катка крепилась на балансире, одним своим концом шарнирно крепившимся к кронштейну на корпусе танка, а другим упиравшимся в закреплённую на кронштейне пружину, при этом 2-й, 9-й и 10-й опорные катки имели укороченный ход подвески и работали в основном при движении танка на мягком грунте) (Рис.15); поддерживающих роликов не было (верхняя ветвь гусеницы скользила по специальным направляющим); ведущее колесо сзади, направляющее – спереди; гусеница безгребневая цевочного зацепления, шириной 356 мм (самая тяжелая в британском танкостроении) имела 58 крупных звеньев (самая тяжелая в британском танкостроении) – по другой версии, гусеница изготавливались в двух вариантах: из 70 траков (каждый шириной 211 мм) или из 71 трака (каждый шириной 202 мм), пишут также, что общая ширина гусениц равнялась полной ширине танка.

Рис.15 – Пружинная подвеска Churchill I. Конструкция подвески обеспечивала ход катка в 5 дюймов (127 мм).

Верхняя часть ходовой закрывалась бронеэкраном. (Рис.16)

Рис.16 – Ходовая Churchill I, закрытая бронеэкраном.

Максимальная скорость по шоссе 25 км/ч, скорость по пересеченной местности 17 км/ч, запас хода по шоссе 250 км. По другим данным, максимальная скорость по шоссе составляла 28 км/ч, средняя скорость – 26 км/ч. Расход топлива по проселку на 100 км пути – 482 л бензина. Удельное давление на грунт 0,93 кг/см3, преодолеваемый брод 1,2 м, подъем 30°, высота стенки 0,75 м, ширина преодолеваемого рва 3,65 м.

Испытания новой машины начались еще до появления первого полностью собранного образца танка.

8 мая 1941 года канадский штабист генерал-бригадир Ф.Ф. Уортингтон наблюдал за испытанием прототипа A22 – вероятно, речь идет об испытательном стенде на базе А21. По словам генерала, увеличение бронирования было правильным, что хорошо себя зарекомендовало на Matilda в боях против итальянцев в Африке. Новинка показала себя шустрее, чем танк Matilda, легко карабкалась по склонам, воронкам и окопам. Подвеска и траки создавали столько шума при езде, что Уортингтон даже записал, что в бою такие танки следует посылать под прикрытием самолётов, чтобы противник их не услышал прежде времени. Радиус поворота менялся с передачей: на нейтральной он крутился на месте. Водить новую машину было легко. Уортингтон отметил, что присутствие гаубицы в наборе вооружения танка означало ненужность постройки варианта для непосредственной поддержки. Свой доклад канадский генерал закончил так: «Этот танк ещё не опробован в бою, но есть все признаки того, что он покажет себя отлично. Только время покажет, сможет ли он заменить на поле боя и крейсерские танки».

13 мая 1941г. была обстреляна литая башня танка. Испытания проводились 2-фунтовыми бронебойными болванками и 25-фунтовыми снарядами. Первый же выстрел из 2-фунтовки с примерно 200 ярдов (183 метра) попал в округлую часть в нижней части башни и пробил броню насквозь со значительными отколами в радиусе трёх дюймов от пробоины. Второй снаряд, выпущенный с такой же дистанции, броню не пробил. С обратной стороны брони была найдена только выпуклость, но на внешней стороне отмечались отколы. При стрельбе в упор один снаряд срикошетировал, второй застрял в броне, не пробив её, третий и четвёртый дали сквозные трещины. Пятый снаряд выбил кусок брони размером в 3×3 дюйма из потрескавшейся детали и разбился о противоположный борт башни, оставив в нём выбоину полдюйма глубиной. Ещё два снаряда дали дополнительные сквозные трещины, но за броню не попали. Попадание из 25-фунтовки не пробило броню, но вогнуло её на глубину в полдюйма. При номинальной толщине 95 мм броня в точках пробития была от 91 мм до 98 мм толщиной.

Собранный корпус тоже подвергли обстрелу 5 июня. Испытывался почти собранный танк, за исключением пулемёта и прицела 2-фунтовой пушки. Основной целью испытания была стрельба по наиболее уязвимым частям машины. Обстрел эвакуационного люка из винтовки «Ли-Энфилд» с дистанций 10–25 ярдов показал, что брызги всё-таки могут проникнуть в танк, причём, чем дальше от петель люка, тем вероятнее. Стрельба по амбразуре пушки и пулемёта также оказалась эффективной, несмотря на внешнюю маску. Обстрел лючка для стрельбы из автомата был не столь результативным. На этом этапе испытаний фрагменты пуль не попали в танк совсем. После этого танк обстреляли из противотанкового ружья. 10 попаданий в петли смотрового люка водителя не смогли его заклинить. Отражатели пуль, приваренные к наклонной лобовой детали, также выдержали обстрел. При стрельбе по ходовой части пули пробивали траки, но не смогли вывести из строя гусеницу даже при стрельбе по пальцам траков. Обстрел лобовой брони танка из 2-фунтовки оказался более эффективным. Два попадания помяли наклонную лобовую броню, не пробив её, но третий снаряд попал близко к верхнему краю плиты и деформировал её так сильно, что заклёпки частично срезались и оторвались. Испытатели отметили, что для соединения листов брони корпуса желательно использовать сварку.

9 июля 1941 года одна машина отстрелялась на артиллерийском полигоне в Лулворте. Первой испытали 3-дюймовую гаубицу. Дымовые снаряды нового образца показали себя хорошо: густой белый дым хорошо распространялся по полю. Эффективная завеса создавалась после 20 секунд и держалась 75 секунд. Максимальная дальность стрельбы с этим снарядом составляла примерно 900 ярдов (823 м). Стрельба из 2-дюймового миномёта на крыше башни оказалась не столь эффективной. Максимальная дистанция выстрела была всего 95 ярдов (87 м), а дымовая завеса создавалась очень медленно и достигала эффективности через 30 секунд. После дымовых снарядов наводчик выпустил три осколочно-фугасных на максимальном возвышении орудия для вычисления дальности стрельбы. Дальность получилась от 1100 до 1125 ярдов (1006–1029 м). После стрельбы осколочно-фугасными снарядами экипаж задраил люки и выпустил ещё три дымовых снаряда, чтобы продемонстрировать эффективность вентиляционной системы. Существенные проблемы вскрылись при стрельбе с ходу. Скорость машины ограничивалась 10 милями (16 км) в час. Танк двигался по относительно ровной местности, но из-за хода подвески всего в 5 дюймов (127 мм) машину сильно раскачивало даже в таких благоприятных условиях. В результате, из девяти снарядов, выпущенных с 750–1000 ярдов (685–915 м), ни один не попал в цель. При езде параллельно цели результат оказался лучше: после восьми выстрелов испытатели насчитали шесть подтверждённых и одно вероятное попадание. Также был опробован лючок для стрельбы из пистолета-пулемёта. Экипаж смог быстро поразить силуэт пехотинца, установленный в 10 футах (3 м) от танка. Из 76-мм орудия также обстреляли противотанковый ров осколочно-фугасными снарядами с целью разрушить его стены и позволить его пересечь. Выпустив 14 снарядов, машина пошла напролом, но застряла во рву. Её вытащили, и сапёры подорвали другую часть рва 200 фунтами взрывчатки. После этого танк смог забраться по разрушенной стене.

В июне 1941г. вышли первые серийные образцы танка Churchill I, но испытания продолжились. 27 сентября 1941 года проходимость новой машины сравнили с танком Matilda. В качестве препятствия выступили противотанковые рвы глубиной 8–9 футов (2,4–2,7 м) и шириной 10–12 футов (3–3,6 м). Churchill, в отличии от Matilda (не смог пересечь ров с первой попытки), успешно справился с заданием. Однако было отмечено, что из-за отсутствия грязевиков при езде танк обильно покрывался слоем грязи. Она попадала в стволы орудий и миномёта, покрывала перископы и даже забивалась в башенный погон.

Новоиспеченная машина отличалась большим количеством технических проблем, но руководство требовало запустить танк в крупносерийное производство немедленно в том виде, в каком она есть, а исправления предлагалось вносить по ходу дела. (Рис.17)

Рис.17 – Тёзка танка знакомится с машиной.

Практически сразу стало ясно, что мощности двигателя в 350-325 л.с. для машины массой 38 тонн маловато. К тому же, как пишут, двигатель Vauxhall-Bedford для танков оказался «хрупким и ненадежным». Для решения проблемы пригласили ветерана-двигателиста сэра Гарри Рикардо (прославился созданием двигателя для ромба Heavy Mk.V). Рикардо предложил еще больше уменьшить мощность двигателя – до 300 л.с. Поддержки эта идея не нашла: 50 л.с. и так отбиралось системой охлаждения воды и масла, и дальнейшая потеря мощности выглядела абсурдно. Другой поражающей воображение проблемой двигателя танка Churchill был его моторесурс – всего 9 часов! (Результат замерен 20 июля 1941г.) Замена двигателя оказалась трудоёмкой - на полигоне в Фарнборо этот процесс занял шесть дней - но в наличии не было достаточного количества запчастей. Для экономии моторесурса машину следовало ограничивать в передвижении собственным ходом и транспортировать к месту событий на трейлере.

Хватало проблем со сцеплением, трансмиссией, системой смазки. Конструктивные недостатки обострялись довольно низким качеством изготовления. Однако ресурс некоторых агрегатов попросту не получалось установить, так как танк не мог пройти какие-либо значительные испытания без постоянных остановок. Замеренный летом 1941г. ресурс траков составил 20 миль (32 км), а к октябрю 1941 года вырос всего до 50 миль (80 км). Подвеска тоже страдала. Для машины такой весовой категории Рикардо рекомендовал избавиться от пружин и перейти на жёсткую ходовую часть.

У танка обнаружились существенные проблемы с вентиляцией. Если 2-фунтовка в башне и спаренный пулемёт особых проблем не вызывали - вентилятор очищал воздух довольно хорошо, - то орудие в корпусе оказалось опасным для экипажа. При стрельбе дымовыми снарядами из гаубицы образовывалось намного больше окиси азота, чем при стрельбе осколочно-фугасными. К счастью для экипажа небольшой темп стрельбы не позволял довести концентрацию ядовитых газов до опасного уровня. Тем не менее отмечалось, что экипаж может отравиться, если выпустить большое количество дымовых снарядов подряд.

Вопросы были и к 2-фунтовому орудию. Вести огонь из него оказалось довольно сложно из-за тугого спускового механизма. Среднее усилие на спуске составляло 43 фунта (20 кг). В войсках часто снимали кожух вытяжного боуденовского тросика, но это лишь незначительно понижало усилия до 40 фунтов (18 кг). Механизм доработали только к концу сентября 1942 года, снизив усилия до 25 фунтов (11 кг).

Стерн так прокомментировал танк Churchill: «пехотный танк Mk.IV не пригоден к бою и уже перегружен даже с 2-фунтовой пушкой». Ему вторил лорд Хэнки, называя машину «второстепенным танком» или «в лучшем случае временной мерой». По его словам, такие машины следовало держать вблизи побережья, чтобы они не сломались по дороге к полю боя в случае вражеского вторжения. Хэнки, ссылаясь на неких экспертов, высказывал мнение, что танк Churchill можно превратить в боевую машину не ранее, чем за год. Более деловую оценку танку дал Генеральный директор исследований и разработок Танкового отдела: «компоновка танка является реакцией на запрос генерального штаба воспроизвести крупные штурмовые танки прошедшей войны, а не современный быстроходный танк, способный на длительные марши».

Набор технических недочетов новых тяжелых танков был столь велик, что несмотря на усилия специалистов Vauxhall, зачастую прикомандированных к частям, имевшим на вооружение танки Churchill, несколько раз поднимался вопрос о прекращении их производства. Однако предложение приостановить производство «Черчиллей» не получило поддержки. Никто не спорил о том, что у нового танка имелись серьёзные проблемы, но реальной альтернативы в классе «универсальных» танков не просматривалось. По мнению других чиновников, у «Черчилля» не было неисправимых недостатков. Остановка производства и простой сырых машин в ожидании модернизации считались недопустимыми, и было принято решение посылать «Черчилли» в части как есть. Танкистам следовало обращаться с танками бережно, не ездить на высокой скорости, чтобы машины не пришли в негодность. Для экономии ресурса танкистам запретили использовать самую высокую передачу, ограничив скорость машин 10 милями в час (16 км/час). До того, как конструкторы устранят «детские болезни» танков Churchill производство танков Churchill продолжилось.

В 1941г. компания Vauxhall по контракту Т301 построила 303 шт. Churchill Mk I. (Рис.18)

Рис.18 – Военные осматривают серийное производство танков Churchill Mk I.

Первые 300 выпущенных «Черчиллей» (вероятно, большинство или почти все – Churchill I), по оценке специалистов Министерства снабжения, привести в боеспособное состояние было невозможно, и их собирались оставить в метрополии в качестве учебных. Ресурс таких танков можно было сохранить, перевозя их на транспортёрах. Тягачей, способных перевозить 38-тонную машину было мало, но американцы обещали поставить 300 единиц тягачей. (Рис.19)

Рис.19 – Перевозка танка Churchill на транспортере.

Надёжность танков Churchill постепенно росла. В начале декабря 1941 года два серийных танка прогнали через испытания. Машины совершили 65-мильный (105-км) марш по бетонной трассе без каких-либо поломок. На второй день пробег успешно повторили. После снятия запрета на использование верхней передачи средняя скорость составила 14 миль/час (22,5 км/час). На галлоне бензина танки проезжали 0,85 мили (3,3 литра на километр), что оказалось даже лучше, чем требовалось. Одновременно испытывалась опытная машина, которая прошла 700 миль (1126 км) без серьёзных поломок. На Vauxhall также разработали новые траки с ресурсом в 2000 миль (3218 км). Надёжность танков повышалась и путём улучшения обучения экипажей, и повышением качества производства. Из 22 серьёзных дефектов к середине декабря 1941 года 20 считались исправленными. Военные установили конкретное требование для надёжности машин: способность проехать 60 миль (100 км) в день шесть дней подряд. К концу 1941 года эта цель стала достижимой.

В конце декабря 1941г. британцы решили отправить в Канаду два танка Churchill I для испытаний в зимних условиях (видимо, в рамках подготовки танков к эксплуатации в СССР). С машинами откомандировали капитана Сангстера из Канадского бронетанкового корпуса и четверо танкистов из 1-й канадской бронетанковой бригады. До отбытия Сангстер телеграфировал в Канаду краткий перечень свойственных Churchill I дефектов, чтобы местные механики могли подготовиться. Список занимал 11 страниц. Сангстер также предупреждал, что машины легко водить, но нельзя забывать, что они весят 38 тонн. К 29 марта 1942г. испытания танков завершились. Оказалось, что танки на морозе (морозов ниже -34°С зафиксировано не было) работают нормально, но снег и лёд набиваются в гусеницы и приводят к принудительной остановке. Проблемы с обледенением решались с помощью авиационной противообледенительной жидкости, но оптимальные методики её применения и требуемое количество установить не удалось из-за весеннего потепления. Канадцы оценили надёжность машины довольно низко. По их мнению, до капитального ремонта танк мог пройти не более 500 миль (805 км), что делало машины малопригодными для обучения водителей. После окончания испытаний британцы разрешили оставить танки в Канаде, однако канадцам пришлось заплатить по 15 000 фунтов за каждый танк и 2000 фунтов за запчасти - всего 32 000 фунтов. Сделка состоялась 8 апреля 1942г. Также канадцам разрешили отправить «Черчилли» в Абердин для ознакомления американцев.

В 1942г. началась модернизация большинства выпущенных ранее машин. Их набралось достаточно много: на 27 ноября 1941 года в войсках насчитывался 381 танк Churchill, 111 из которых уже не годились для боевого применения и требовали капитального ремонта. К концу января предполагалось доработать 50 машин, а к марту ожидалась модернизация 700 танков из 1000. Перечень мероприятий по модернизации включал установку кожухов гусеничных косынок, усиливавших передние выступы гусеничного обвода, установку кожухов бортовых воздухозаборников с открытыми вверх жалюзи для предотвращения заливания двигателя водой. Для преодоления глубоких бродов на воздухозаборники могли ставиться защитные короба. Модернизированные машины получали в регистрационном номере дополнительный индекс “R”.

Модернизация установок вооружения на танках Churchill I затянулась до осени 1942г. В отношении установки 3-дюймовой гаубицы 20 ноября был испытан новый метод наведения с помощью плечевого упора вместо маховиков. Такой метод давал некоторую степень стабилизации при стрельбе на ходу. Испытания показали, что наводить гаубицу действительно стало легче, но особой пользы от этого не было. Так как наводчик являлся одновременно заряжающим, после каждого выстрела ему приходилось заново наводить орудие на цель. Проблемой установки 40-мм пушки был тот факт, что она не защищала от проникновения внутрь осколков пуль. Расширение внутренней маски немного исправляло ситуацию, но для этого требовалось изменить установку казнозарядного миномёта и спаренного пулемёта. Заряжать миномёт также становилось сложнее. Такое решение не защищало экипаж в удовлетворительной мере, но испытатели отметили, что без внешней маски полностью решить проблему не удастся.

К концу 1942г. всякие работы по улучшению танков Churchill I выглядели бесперспективными, но на них испытывали многие решения и агрегаты, включая новое крепление для лючка водителя, двигатель «Лейланд» мощностью 352 л.с. с изменённой коробкой передач, катки с резиновыми бандажами, трансмиссию с гидротрансформатором «Вулкан Синклер» и 5-скоростной коробкой передач SSS и др. Позже многие машины Churchill I довели до стандарта III установкой новой башни и пушки или переделывали в разные машины.

Известно, что несколько танков этих модификаций участвовали в десантной операции на Дьепп 19 августа 1942г. Для десантирования танки следовало подготовить, поскольку предполагалось, что танки могут выгружаться с морского транспорта не только непосредственно на пляж, но и в воду на глубине до 8 футов и далее двигаться к берегу своим ходом. Подготовка танка сводилась к герметизации (закрытию) воздухозаборников и удлинению выхлопной трубы. Подчеркивалось, что защиту над воздухозаборником двигателя необходимо снимать сразу после выхода из воды, иначе двигатель мог перегреться. В отношении удлинения выхлопной трубы предписывалось удлинять ее до уровня выше палубы танка, чтобы двигатель не пострадал при погружении на глубину до восьми футов. Щели, люки и амбразуры для орудий также герметизировались. (Рис.20)

Рис.20 – Churchill Mk I со снаряжением для десантирования, август 1942г.

Над моторным отделением выступает удлинитель к выхлопной трубе.

В Дьеппе в руки немцев попало несколько десятков танков Churchill, причем многие из них можно было восстановить и вернуть в строй. Немцы даже присвоили трофейным «Черчиллям» обозначение Panzerkampfwagen Churchill (e), но в литературе не встречается сведений об их применении новыми хозяевами.