Infantry Tank Mk.III Valentine I//II//IV

Вариант Infantry Tank Mk.III Valentine I.

Вариант Infantry Tank Mk.III Valentine II.

Infantry Tank Mk.III Valentine I//II//IV

Британия

Полусредний по массе тяжелобронированный

пехотный танк

|

15,75-16,7 т |

|

|

вооружение |

40-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

3 чел. |

|

мощность силовой установки |

135/131 л.с. |

|

проект |

1938г., Vickers |

|

выпускался |

1940-1941гг., Elswick Works, Metropolitan Cammell

Carriage and Wagon Company, Birmingham Railway Carriage and Wagon Company 2461

шт. (308 шт. Mk I, 1493 шт. Mk II, 660 шт. Mk IV) |

Основная статья:

Британское танкостроение 1938-1943гг.

История зарождения самого массового британского танка времен Второй мировой войны Vickers Infantry Tank Mk III, Valentine - с 1940г. по 1944г. было построено 8275 шт. всех модификаций (из них 1420 шт. произвели в Канаде) - подернута легким английским туманом. В литературе приводятся несколько отличающиеся в деталях рассказы о том, как вообще появился этот танк. В целом, картина выглядит примерно так. В начале 1938г. фирма Vickers оказалась в списке предприятий, на которых планировалось развернуть серийное производство средних по массе пехотных танков А12 Matilda, разработанных на фирме Vulcan. Но у Vickers к тому времени уже был построен свой вариант пехотного танка А10Е1. (Рис.1)

Рис.1 – А10Е1, июль 1937г.

Впрочем, как пехотный танк А10Е1 уступал

А12, прежде всего по бронированию: 22-30 мм в лобовой проекции против 78 мм. Но

танк не сдали в архив, а, слегка доработав, переклассифицировали в крейсерский

и приняли на вооружение. Вероятно, под серийное производство танков А10 (и

близких по конструкции трехбашенных крейсерских А9, также принятых на

вооружение) на Vickers

уже имелась оснастка и готовые агрегаты. Видимо, военные пошли навстречу

менеджменту Vickers и

разрешили разработать еще один вариант пехотного танка под имеющийся задел по

А10, чтобы не перестраивать производство – в результате готовый продукт

получался бы дешевле и технологичнее. Говорят, особенно ратовал за такой подход

генеральный конструктор Vickers Лесли Литтл (Рис.2) – некоторые даже считают,

что Литтл начал прорабатывать новый проект в инициативном порядке едва ли с

1937г.

Рис.2 - Leslie Francis Little.

Новая машина проектировалась с максимальной

унификацией узлов и агрегатов с танком А10 – те же подвеска, двигатель и

трансмиссия (говорят, предварительно, шасси А10Е1 нагрузили до 16 тонн,

тестируя ходовую танка под предполагаемую массу нового танка), но Vickers Infantry Tank Mk III создавался более тяжело бронированным.

Проект новой машины был представлен в военное министерство

накануне Дня святого Валентина в феврале 1938г. (указывают и более точную дату

– 10 февраля 1938г.), по каковой причине проекту, как гласит традиция,

присвоили кодовое обозначение Valentine - сначала

неофициально. Правда, часть авторов указывают, что нет связи между кодовым

именем танка и святым Валентином – получается, совпадение, случайно выбранный

фирменный код-идентификатор продукции. Также бытует мнение, что названием Valentine танк был награжден в честь предыдущего главного конструктора фирмы Vickers и столпа британского танкостроения в конце

1920-х первой половине 1930-х годов Джона Валентайна Кардена (трагически погиб

в декабре 1935г.).

24 марта 1938г. Vickers представила новый вариант. Главным изменением стало появление в башне 40-мм пушки со спаренным пулеметом. При этом на башне не предполагалось

наличие командирской башенки – вместо нее решили устанавливать смотровой прибор

конструкции польского инженера Рудольфа Гундляха (Rudolf Gundlach). Толщины

брони в 75 мм также не добились (ввиду перегруза конструкции), но толщина

бортов башни выросла с 50 до 60 мм. Вообще, в целях

уменьшения массы машины корпус и башня танка были существенно зажаты в

габаритах, что существенно ухудшало обитаемость членов экипажа.

Но и этот вариант

не пришелся по душе War office. Проект не оказался в числе

приоритетных, машина даже не получила кодового индекса А##. Однако весной 1939 года английские военные вернулись к проекту Valentine.

Считается, что отчасти это было связано с определенной задержкой с началом

производства серийного варианта А12 Matilda (первые

серийные танки этого типа покинули завод Vulcan в сентябре 1939г.). С другой

стороны, появилось понимание, что концепция пулеметного тяжелобронированного

танка Infantry Tank Mk.I (А11), это не совсем то, что нужно.

4 апреля (или 14 апреля) 1939г. был представлен ещё один макет танка. Появилась трёхместная башня, но с небольшим диаметром погона – 1270 мм. Военные выдвинули ряд дополнительных требований: закрыть ходовую часть экранами, предусмотреть установку на танке минного трала Fowler Coulter Ploug (Рис.3).

Рис.3 – А11 с минным

тралом Fowler Coulter Plough.

Литтлу удалось отговорить военных от этих требований. Экраны придавали танку дополнительную массу и для сохранения массы в 16 тонн пришлось бы пожертвовать боекомплектом пушки (сокращался до 50 выстрелов). А минный трал неизбежно умалял скорость машины (максимальная скорость которой и без того была невысокой - 25,6 км/ч). В итоге, заказчик снял требование и по трёхместной башне - согласился на танк с двухместной башней.

Перед принятием решения о строительстве опытного образца Vickers Infantry Tank Mk III, Valentine провели

эксперимент. Для проверки надёжности работы ходовой части один из А10 (в

то время уже Cruiser Tank Mk.I, а с июня 1940г. Cruiser Tank Mk.II) был нагружен до боевой массы 16 тонн. Испытания показали,

что в таком режиме ходовая часть работает нормально.

В некоторых источниках сообщают, что 14 апреля 1938 года фирме Vickers был выдан заказ на строительство первой серии танков Vickers Infantry Tank Mk III, но, возможно, речь шла о строительстве опытного танка или предсерии.

Первый танк Infantry Tank Mk.III был построен силами Elswick Works (подразделение Vickers). Машину с регистрационным номером T.15946 выпустили в апреле 1940 года, и она отправилась на полигон Mechanical Warfare Experimental Establishment (MWEE) в Фарнборо. В целом её конструкция повторяла макет. (Рис.4, Рис.5)

Рис.4 – Первый образец Vickers Infantry Tank Mk III, Valentine, регистрационный номер T.15946, Elswick Works, апрель 1940 года.

Рис.5 - Первый образец Infantry Tank Mk.III на полигоне Mechanical Warfare Experimental

Establishment (MWEE) в Фарнборо.

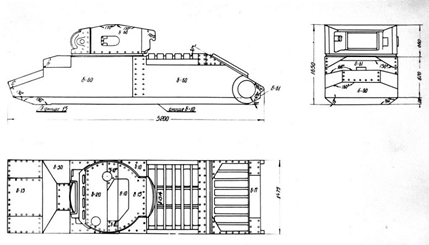

Масса машины 15,75 тонн. Габариты: длина – 5,41 м, ширина – 2,63 м,

высота – 2,27 м, клиренс – 420 мм. (Рис.6)

Рис.6 – Обмеры машины.

Схема составлена по обмеру серийного

танка, выполнена советскими специалистами НИИ-48 в 1942 году.

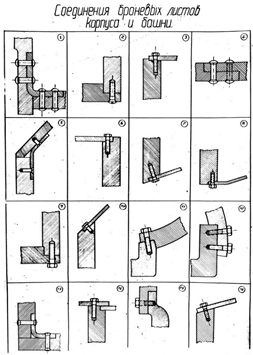

Корпус и башня были клепаными, но собирались не на каркасе, а путем крепежа деталей друг к другу болтами и заклепками, что требовало высокой точности изготовления деталей. (Рис.7)

Рис.7 - Схема узлов

соединения корпуса, составлена советскими специалистами НИИ-48 в 1942 году.

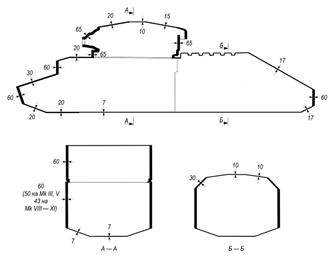

Рис.8 – Схема бронирования.

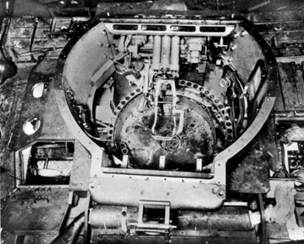

Башня имела цилиндрическую форму и устанавливалась на подбашенную коробку на шариковой опоре. На танках ранних выпусков башня целиком, за исключением литой маски орудия, собиралась из катаных броневых листов и плит. Борта башни имели толщину 60 мм, лобовая и кормовая часть, а также маска орудия - 65 мм. Форма крыши, имевшей толщину от 10 до 20 мм, варьировала в зависимости от типа башни. Вращение башни осуществлялось при помощи электропривода, имелся также винтовой механизм ручного поворота. Башня всех модификаций имела вращающийся полик.

Вооружение 40-мм пушка QF-2 pounder L/52 (боезапас – 60-62 выстрела) и спаренный 7,92-мм пулемет BESA (3150 патронов в 14 лентах по 225 патронов). Укладка для боекомплекта располагалась на полике башни. (Рис.9)

Рис.9 – Схема размещения боезапаса, выполнена советскими специалистами в 1941г.

Орудие размещалось на цапфах в спаренной с пулеметом установке и имело углы вертикального наведения от −15 до +20°. Вертикальная наводка осуществлялась вручную, качанием орудия при помощи плечевого упора, а горизонтальная — поворотом башни. Для наведения орудия использовался прицел № 30, имевший увеличение 1,9× и поле зрения 21°. Кроме того, в отдельной установке справа от спаренного пулемёта располагался 50,8-мм казнозарядный дымовой миномет, имевший углы вертикальной наводки от +5 до +37°. Боекомплект миномёта состоял из 18 дымовых мин (в РККА для стрельбы из дымового миномета использовали также осколочные мины от советского 50-мм миномёта). (Рис.10)

Рис.10 – Орудийная маска крупным планом.

Экипаж 3 человека: водитель размещался в корпусе, командир (он же выполнял роль заряжающего) и наводчик в башне. Члены экипажа в башне располагались по обеим сторонам от орудия. (Рис.11)

Рис.11 – Вид через башенный люк, в кадре способ заряжания 40-мм орудия.

Рис.12 – Вверху – вид на откидной люк водителя. Внизу - вид на отделение управления через боковой люк водителя.

Для обеспечения кругового обзора из танка наводчик и командир имели по перископу Vickers Mk IV (Гундляха) в башне. Водитель имел два перископа и смотровой люк в середине верхней лобовой бронеплиты. (Рис.13)

Рис.13 – Перископы водителя и смотровой люк в середине верхней лобовой бронеплиты.

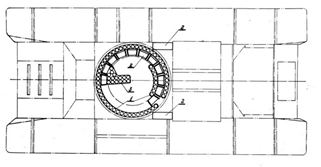

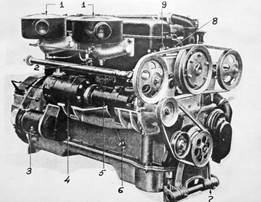

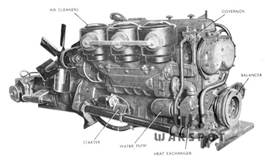

Боевое отделение было отделено от моторного броневой переборкой. Танк получил 6-цилиндровый жидкостного охлаждения карбюраторный двигатель AEC A189 объёмом 9,64 л, развивавший мощность 135 л.с. (по другим данным, 131 л.с.) при 1900 об/мин. (Рис.14)

Рис.14 – Двигатель AEC A189.

Удельная мощность составляла 7,9 (или 8,18) л. с. на тонну. Два трубчатых радиатора системы охлаждения двигателя

располагались в трансмиссионном отделении, над коробкой передач. Трансмиссия

включала в себя: однодисковый главный фрикцион сухого трения J-151,

пятиступенчатую механическую четырехходовую КПП Meadows Type No.22,

коническую поперечную передачу, многодисковые бортовые фрикционы сухого трения,

двурядные планетарные бортовые передачи. Основной топливный

бак располагался в моторном отделении слева от двигателя, его ёмкость

составляла 240 л. Ёмкость топливного бака постоянного давления составляла 25 л.

Для обслуживания и замены агрегатов двигателя и трансмиссии служили откидные люки в верхних боковых листах и крыше корпуса над моторным отделением и откидной верхний кормовой лист над трансмиссионным отделением.

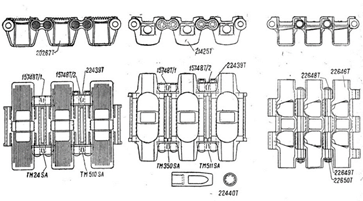

Ходовая часть на каждом борту состояла из шести обрезиненных опорных катков, два большого диаметра (610 мм) и четыре малого диаметра (495 мм), трёх обрезиненных поддерживающих роликов, обрезиненного ленивца и расположенного сзади ведущего колеса. Опорные катки по три были блокировались в две тележки, большой каток каждой тележки располагался на первичном балансире, закреплённом на кронштейне на корпусе танка. К первичному балансиру шарнирно крепился вторичный, с размещённым на нём коромыслом с двумя малыми катками. Каждая тележка подрессоривалась пружинной рессорой с телескопическим гидравлическим амортизатором, рессора соединялась цапфами с первичным и вторичным балансирами. Такая конструкция распределяла на катки большого диаметра б’ольшую нагрузку. Гусеница стальная, двухгребневая, цевочного зацепления, состояла из 73 траков шириной 356 мм (пишут, что на первой модели танка ширина трака была ‘уже) с шагом 112 мм. (Рис.15)

Рис.15 – Подвеска танка Infantry Tank Mk III.

Танк снабжался радиостанцией №11, имевшей радиус действия на ходу 10 км, и танковым переговорным устройством.

Скорость машины по шоссе 25,7 км/ч, запас хода 112 км или 176 км.

В таком виде машина получила обозначение Infantry Tank Mk III.

Согласно данным со ссылкой на Д. Флэтчера и Д. Тайлора, 1 июня 1939г.

был заключен контракт с дочкой Vickers компанией Elswick Works на производство 275 танков Infantry Tank Mk.III. 29 июня 1939г.

заключили контракты с фирмой Metropolitan Cammell Carriage and Wagon Company, MCCW (также подразделение Vickers-Armstrongs) на 125 танков и с Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, BRC&W на 200 танков.

По другой версии, первые контракты на производство серийных танков Infantry Tank Mk.III были подписаны в июне 1940г : 12 июня 1940г. с предприятием Elswick Works на 50 танков (контракт Т7220, вступил в силу 1 или 12 июля), 29 числа с вагоностроительной компанией MCCW на 125 танков (контракт Т7221), и в тот же день с компанией Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, BRC&W (контракт Т7222) на выпуск 125 танков.

Первый серийный Infantry Tank Mk III вышел из цеха Elswick Works в мае 1940 года, а в июле того же года к производству подключились фирмы MCCW и BRC&W.

Согласно второй версии, за первый месяц производства Elswick Works сдала 7 машин. На MCCW первые танки изготовили 1 августа 1940 года, а 3 августа началось производство и на BRC&W. Первые машины от Elswick Works оказались довольно дорогими — 14 900 фунтов стерлингов за штуку. Для сравнения: первые десять танков выпуска MCCW обходились в 11 600 фунтов стерлингов, а дальше цена снижалась до 10 400 фунтов.

Война заставила увеличить контракт с Vickers до 275 танков, а с BRC&W — до 200 штук. За третий квартал 1940 года удалось сдать всего 101 танк, а в четвёртом квартале три завода суммарно сдали 236 машин. (Рис.16)

Рис.16 – Параллельная

сборка танков А10 и Infantry Tank Mk III.

Приводятся и другие данные выпуска танков первой производственной серии

(по первым контрактам) – от 309 до 350 единиц, уточненные данные предлагают цифру 308 штук. Elswick

Works изготовила 175 танков данного типа (номера T15946-T16120), MCCW выпустила

66 машин (номера T16221-T16264 и T20419-T20440), а BRC&W — 67 (номера

T16356-T16421).

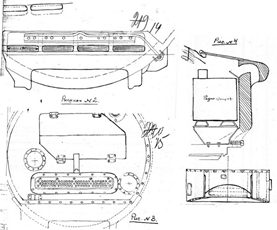

Ранние Infantry Tank Mk.III отличались от более поздних машин рядом элементов, которые стали менять по ходу производства. Одним из них был воздухоприток в кормовой части башни. В 1940г. уже, видимо, предвидели, что машине предстоит воевать в Африке, поэтому машина получила массу вентиляционных отверстий, через которые засасывался воздух. (Рис.17)

Рис.17 – Вентиляционные отверстия в башне.

Циркуляцию обеспечивала мощная система охлаждения двигателя. Однако масса отверстий на крыше башни привела к тому, что танк имел слабую защиту от бутылок с зажигательной смесью. В случае же с воздухопритоком в корме башни выяснилось, что через него можно просунуть руку и, что ещё хуже, гранату. По этой причине в ходе производства его форму изменили. Также изменили кожух над глушителем. Ближе к концу производства первой версии Infantry Tank Mk.III сетчатую конструкцию заменили на сплошной лист, более простой и надёжный.

Ещё одной проблемой оказались гусеничные траки. (Рис.18)

Рис.18 - Infantry Tank Mk.III с узкими гусеницами раннего типа.

Литые траки обеспечивали низкое качество сцепления на бездорожье. Траки были довольно сложными по конструкции (особенно это касается их соединения). Чтобы соединить их между собой, требовалось два пальца. С пальцами скреплялось по два «переходника». Система оказалась ненадёжной и постоянно ломалась. Под конец выпуска Infantry Tank Mk.III появились штампованные траки. Они лучше сцеплялись с грунтом, но при этом ненадёжное соединение осталось. (Рис.19)

Рис.19 - Окончательный

вариант (вид) Infantry Tank Mk.III.

В 1940г. для танков Valentine (впрочем, годились и для танков Matilda) изготовили 60 приспособлений «Роллер Фэсин». Это были катушки (типа кабельных) диаметром 6 фт 4”, которые можно было располагать на оси перед танками для преодоления ими противотанковых рвов. На практике эти приспособления никогда не применялись.

Уже в конце 1940г. в конструкцию танка внесли важное изменение – на танки стали устанавливать дизельный двигатель A190 фирмы AEC, имевший автобусное происхождение. При объёме 9,65 л он развивал мощность 131 л. с. при 1800 об/мин., то есть оказался практически равнозначен предшественнику, но этот мотор обладал гораздо более высокой надёжностью. (Рис.20)

Рис.20 - Дизельный двигатель AEC А190.

Модификация с дизельным мотором AEC 190 получила индекс Infantry Tank Mk.III*. Габариты машины не изменились, а масса немного подросла – до 16,5 т.

Infantry Tank

Mk.III* оказался самой массовой версией данного танка. Именно

эта версия оказалась основной среди Infantry Tank Mk.III, воевавших в Северной

Африке. Приводят разные объемы производства этой модификации – от 700 до 1590

шт. Уточненные данные выглядят так. Уже в первом квартале 1941 года было сдано

316 машин, во втором — 372, в третьем — 407 штук. Всего было выпущено 1493

машины данного типа, из них 350 изготовил завод Elswick Works, 494 или 475 шт.

- MCCW и 649 или 668 - BRC&W.

Благодаря тому, что по габаритам двигатели A189 и

A190 практически не отличались друг от друга, внешне Infantry Tank Mk.III и

Mk.III* были идентичными. По этой причине отличить танки можно только по

регистрационным номерам. Но в некоторых источниках дают уточнение, что на башне

Infantry Tank Mk.III*, в отличие от предшественника, с левой стороны имелся

пистолетный порт, с внутренней стороны которого находилось зеркало заднего

вида. (Рис.21)

Рис.21 - Infantry Tank Mk.III* - на башне слева

виден пистолетный порт.

Вероятно, на танках

Infantry Tank Mk.III* появились новые траки

шириной 356 мм, при этом количество траков в гусенице выросло до 103-х. Только

что обретенные штампованные траки гусениц (Рис.22), хотя и были проще

первоначальных литых, но не удовлетворяли качество сцепления с грунтом, поэтому

появились новые литые траки «скелетного» типа. (Рис.23)

Рис.22 – Infantry Tank Mk.III со штампованными

траками.

Рис.23 – Три типа

траков, применявшихся на танках типа Infantry Tank Mk.III в 1940-1942гг.

Очевидно, с лета 1941г. машины первых серий, направлявшиеся в Африку, стали оснащаться пылезащитными экранами, сбрасываемыми топливными баками для увеличения запаса хода (Рис.24) и новыми радиостанциями №19 ("#19 British Radio", Wireless Set No.19., WS 19). (Рис.25)

Рис.24 – Машина с дополнительным топливным баком на левом борту.

Рис.25 – Радиостанция №19.

Радиостанция WS 19 была разработана в 1940

году компанией Pye Radio из Кембриджа, Великобритания, специально для

использования в британских танках и бронеавтомобилях. WS 19 имела радиус действия 25 км с места и 15 км

на ходу - она оставалась стандартной для британских танков до конца войны. С начала 1942г. их производство также было налажено в

Канаде на предприятиях фирм Northern Electric, Canadian Marconi и RCA. В 1942г. радиостанции WS 19 стали

обязательными к установке на танки американского производства, поставлявшиеся в

Британию и СССР. Для удовлетворения этого требования американцы развернули их

производство в США на мощностях компаний Zenith, RCA и Philco.

Одновременно с вводом радиостанции № 19 на танках Infantry Tank Mk.III изменилось крепление антенны - его перенесли на крышу башни ближе к задней стенке.

Также на башне можно было устанавливать зенитный пулемет – в этой роли выступал лёгкий 7,7-мм пехотный пулемёт Bren, его боекомплект составлял 700 и позднее 764 патрона в магазинах по 28 и 100 патронов. (Рис.26)

Рис.26

- Танки

типа Infantry Tank Mk III могли оснащаться

зенитной установкой Parrish-Lakeman Mounting.

С второй половины 1941г. с левого борта башни появился лючок для выброса гильз, также выполнявший роль пистолетного порта.

В сентябре (или

весной) 1941 года произошло переименование танка. Поскольку к тому моменту

начали разрабатываться его новые версии и старый индекс стал неудобным для

использования, танк получил обозначение Valentine. Infantry

Tank Mk.III стал Valentine I, а Infantry

Tank Mk.III* стал Valentine II.

Первым получателем танков Infantry Tank Mk.III стала 21-я танковая бригада, в которую машины стали поступать с 3 августа 1940 года. Бригаду удалось укомплектовать этими танками до состояния полной боеготовности уже к середине сентября.

Далее танки стали поступать в 6-ю бронетанковую дивизию, созданную в сентябре 1940 года. Следующим соединением стала 8-я бронетанковая дивизия, сформированная 4 ноября 1940 года. Затем машины начали поступать в 11-ю бронетанковую дивизию, созданную в марте 1941 года. С весны 1941 года вместо Valentine I в части стали поступать более совершенные Valentine II. Уже к концу июня 1941 года в частях находилось 203 Valentine I и 569 Valentine II. Например, в 6-й бронетанковой дивизии имелось 324 Valentine, а в 8-й — 290.

К середине августа 1941г. число Valentine I в частях снизилось до 180 штук, а Valentine II, наоборот, выросло до 696 штук. (Рис.27)

Рис.27 -Танки

Valentine из состава 6-й бронетанковой дивизии, сентябрь 1941 года. Машина

позднего типа получили лючки с левой стороны башни.

Рис.28 – Танки Valentine в составе польской танковой бригады.

В сентябре 1941г. в Британии провели 4-дневные

маневры Bumper, в ходе которых опробовали танки Valentine.

По сценарию

танкистам предстояло контратаковать немецкие танковые колонны, которые

стремились вглубь страны после удачной высадки с моря. (Рис.29)

Рис.29 – На фото

танки Valentine 6-й бронетанковой дивизии на учениях в метрополии.

Из 591 танка Valentine, принимавших участие в учениях, 80 нуждались в ремонте по окончанию манёвров, но через 48 часов в мастерских остался всего 21 танк. В среднем танки Valentine прошли 250 миль (402 км). Из 133 «Матильд», также принимавших участие в маневрах, сломалось 42 танка, 14 из которых не смогли починить за 48 часов. Эти танки также справились с меньшей дистанцией: 200 миль (322 км). Срок службы у более лёгкого танка тоже оказался выше: Valentine мог пройти 2500 миль до капремонта (4023 км), а Matilda А12 - 1500 (2414 км). Infantry Tank Mk.III проявил своё превосходство: лучше было иметь менее мощный танк на поле боя, чем более мощный, но сломавшийся по дороге. (Рис.30)

Рис.30 – Впереди танк А12 Matilda, за ним следует Valentine.

На 27 ноября 1941 года непосредственно в Великобритании находилось 762 танка Valentine (578 в строю и 184 в ремонте).

Выше уже упоминалось, танки типа Valentine активно применялись в Африке. Конечно, тихоходные пехотные танки не годились для условий ТВД на севере Африки, но из-за дефицита крейсерских танков пришлось пойти на такие меры. Танки Valentine появились в 8-й армии в июне 1941г. в 8-м королевском бронетанковом полку. Полк входил в 1-ю армейскую танковую бригаду, которая в свою очередь подчинялась 13-му корпусу. Следует заметить, что танки, которые поступали в Северную Африку, были соответствующим образом подготовлены. Первые машины получали специальные крепления для канистр, позже на их месте появился дополнительный топливный бак. Также к крыльям крепились экраны, которые заметно снижали облако поднимаемой при движении пыли. (Рис.31)

Рис.31 – Танк типа Valentine в африканской комплектации.

Первой частью, которая применила Valentine в бою, стал 8-й королевский танковый полк. Случилось это в ноябре 1941 года во время операции «Крестоносец» (Crusader). Наблюдатели считают, что Valentine в условиях пустыни выглядел несколько лучше, чем более тяжелый танк Matilda. (Рис.32)

Рис.32 –

Valentine в пустыне.

Применение танков в операции “Crusader” вскрыло некоторые проблемы танков Valentine. Танкисты отмечали проблемы как с ручным механизмом поворота башни, так и с электроприводом. Внешний бензобак, без которого было не обойтись при длинных маршах через пустыню, мешал при стрельбе назад, так как за него задевала пушка. Воздухофильтры быстро засорялись, и их приходилось чистить каждые 20 миль пробега. В отличие от «Матильды», у которой ходовая часть была защищена фальшбортами, ходовая часть танков «Валентайн» легко поражалась полевой артиллерией и даже противотанковыми ружьями. Военные понимали, что резерва по массе для установки фальшбортов не было, но просили защитить хотя-бы ленивец. Военные также требовали улучшить защиту установки пушки и спаренного с ней пулемёта. Сборка танка на заклёпках себя не оправдала. От ударов мин корпус деформировался, и заклёпки лопались, а попадание из 75-мм пушки танка Pz IV могло привести к деформации корпуса. В докладах отмечалось, что на дистанции ближе 1000 ярдов броня от 88-мм зенитки не спасала. От более лёгких орудий Valentine был надёжно защищён. Осмотренные на поле боя машины имели следы безуспешных попаданий 37-мм и 50-мм снарядов, хотя был найден один танк с множеством пробитий снарядами калибра 47 и 50 мм. Большинство потерянных танков были подорваны на минах, хотя были и исключения - например, одна машина остановилась от повреждения воздухофильтра пулемётным огнём с воздуха. Были также другие повреждения, например танкисты периодически находили трещины в башенном погоне от попаданий 50-мм снарядов в нижнюю часть башни. Танкисты также советовали улучшить установку командирского перископа, облегчить процесс заряжания 2-фунтовки добавкой лотка или магазина, и удлинить пулемётные ленты. Обзорность командира также можно было бы улучшить, дав ему возможность фиксировать створки люка в полуоткрытом положении. Некоторые танкисты считали нужным разделить створки надвое, чтобы командир мог открыть люк для наблюдения, не подвергая опасности наводчика. Описывались и другие мелкие переделки. Хотелось доработать и электропривод поворота башни. Казалось, что с некоторыми улучшениями наводчику можно будет забросить ручной привод и даже производить точную наводку с помощью электромотора. Просили танкисты и аварийный тормоз в боевом отделении. Если водитель погибал в бою и падал на рычаги управления, то пробраться в его отделение, чтобы остановить танк было просто невозможно. У водителя не было люка над головой, и вести машину на марше можно было, только смотря через маленький лючок. Вентиляция боевого отделения оказалась недостаточной, особенно при стрельбе из пулемёта. Несмотря на то, что стрелять слишком быстро танкистам не рекомендовалось, экипажи жаловались на недостаточное количество боеприпасов. При стандартном размещении в танке 105 патронов к 2-фунтовке и 9 ящиков с лентами для пулемёта, некоторые экипажи возили до 150 патронов к пушке и 20 ящиков для пулемёта. Также возили эквивалент 24 ящиков патронов, в этом случае ящики открывались до боя и ленты хранились в танке кучей без какой-либо упаковки, так как открыть ящик в тесном боевом отделении не представлялось возможным. Перезаряжать ленты тоже было довольно трудно, поэтому обычно вместе соединялось до четырёх лент, чтобы их не требовалось так часто менять. Кроме дополнительных боеприпасов, танкисты из 8-го полка возили на своих танках порядка 150 кг всякой утвари. «Валентайны» штатно оснащались ящиками для имущества экипажа, но и их не хватало. Дополнительные тюки и сумки вешали на что попало, включая фары. Даже противогазы находились вне танка, где их ничего не защищало от пуль и осколков. Из танка убирали также паёк, хотя 2-галлонные бачки с водой наоборот возили внутри: один в боевом отделении и ещё три в трансмиссионном. На бачки для питьевой воды танкисты тоже жаловались, так как практически все они протекали.

Отмечали у танка и положительные стороны. Например, танкистам

понравилась конструкция перископов водителя. Водители обычно наклоняли один

вниз, а другой вверх, что давало возможность наблюдать за горизонтом и за

местностью, не отрываясь от управления машиной.

Позже, танкисты 44-го Королевского танкового полка в своих докладах отмечали более высокую скорость Valentine по сравнению с Matilda. Кроме того, меньшие габариты при почти равном бронировании оказались не минусом, а плюсом, ведь в относительно небольшой танк было сложнее попасть. Однако маленькие габариты имели и отрицательную сторону – машина имела очень тесную двухместную башню. (Рис.33)

Рис.33 - Башня Infantry Tank Mk.III без крыши.

К недостатком, разумеется, относились и маленькая скорость, и ущербное пушечное вооружение (к 40-мм пушки не полагались осколочно-фугасные снаряды, только бронебойные) – но этот недостаток был характерен практически для всех британских типов начала Второй мировой. Для исправления ситуации с осколочно-фугасными снарядами к 40-мм пушке в 1942 году в гильзу снаряда установили осколочно-фугасный снаряд зенитного орудия Bofors. Были проведены испытания, но до серийного производства дело так и не дошло. Только в 1944г. британцам удалось решить проблему осколочно-фугасного снаряда для 2-фунтовки. Интересно, что с 1942г. эту же задачу решали австралийцы. Уже с января 1943 года было налажено производство 2-фунтовых осколочно-фугасных снарядов с гильзами от тех же автоматов Bofors. Они успешно использовались на австралийских танках Matilda до конца войны.

Но и к бронебойным снарядам были претензии. Танкисты частенько жаловались на плохое бронепробитие пушки. Если броня Valentine держала попадания 50-мм пушки Pz III со средних дистанций, то ответный огонь был эффективным только в упор, и даже в оптимальных условиях 50-мм поверхностно закалённая броня пробивались не всегда. Скорости для того, чтобы обойти немецкие танки с фланга у тихоходного пехотного танка не хватало.

И все же Valentine прослужили в частях дольше, чем Matilda. Произошло это во многом, благодаря более высокой надежности танков Valentine. Доклад об эксплуатации этих танков, написанный в феврале 1942 года — то есть, спустя несколько месяцев после боевого крещения — отмечает, что «Валентайны» ещё не показывают признаки износа. Срок службы траков оценили в примерно 2000 миль (3200 км). Ходовая часть начала показывать значительный износ после 1400 миль (2253 км) пробега. Танки Matilda требовали существенного ремонта после несколько сотен миль пробега. Моторы тоже оказались надёжнее: А.190 обеспечивал от 1600 до 1800 миль пробега (2575-2896 км), хотя были машины, которые выходили из строя после всего 1400 миль (2253 км) или доживали до 2000 миль (3200 км). Моторы в основном выходили из строя из-за пробития прокладок головок цилиндров и прочих дефектов головок.

В июле 1942г. в Египет прибыла 8-я бронетанковая дивизия, имевшая на вооружении танки Valentine. Оказалась в Северной Африке и 6-я бронетанковая дивизия, которая, правда, быстро сменила свои Valentine на «Шерманы».

В ходе второй битвы за Эль-Аламейн танки Matilda уже были выведены из первой линии (использовались больше, как тральщики), их заменяли на танки Valentine. К октябрю 1942г., танки Valentine были собраны в 23-ю бронетанковую бригаду. 23-я танковая бригада имела в общей сложности 135 Valentine разных модификаций. 8-й королевский танковый полк имел 51 машин этого типа, 40-й — 49, 46-й — 40, столько же имел и 50-й полк. Так как танки в предстоящей битве за Эль-Аламейн поддерживали пехоту, бригаду разобрали на полки, каждый из которых прикрепили к пехотной дивизии: 8-й полк к 1-й южноафриканской дивизии, 40-й полк к 9-й австралийской дивизии, 50-й полк к 51-й дивизии горцев, а 46-й остался в резерве.

В 1942г. 6 танков Valentine I-II применялись в Бирме и на Мадагаскаре. На Мадагаскаре вишисты смогли огнём 75-мм полевых орудий вывести из строя несколько танков Valentine, которые участвовали в десанте.

После кампаний 1942г. британцы старались не применять танки типа Valentine I-II в первой линии. Хотя в 1943г. на долю танков Valentine приходилось около четверти общего производства британского танкостроения. (Рис.34)

Рис.34 – В эксплуатации.

К 1943г. двухместная башня танка уже не казалась правильным решением. Танкисты отмечали, что командир, занятый заряжанием орудия и обслуживанием пулемёта, зачастую не видит противотанковые орудия. Для прорыва через районы, защищённые противотанковыми орудиями, танкисты требовали танк с толстым лобовым бронированием, крупнокалиберным орудием, способным стрелять осколочно-фугасными снарядами, и мощным пулемётным вооружением. Но некоторые командиры, например, генерал-бригадир Миса все еще считал, что бронирование машин было удовлетворительным, а вооружение достаточным для поддержки пехоты. Из 195 танков, которые участвовали в операции по освобождению Туниса, 165 были подбиты, из них 19 оказались безвозвратными потерями. Машины оказались живучими не только в бою, но и на марше. Некоторые «Валентайны» уже приближались к отметке в 3000 миль пробега. На такие рекорды другие машины британской армии способны не были. (Рис.35)

Триполи, 1942г.

Рис.35 – Эпизоды кампании в Северной Африке.

В 1941-1942гг. британцы отправили в Новую Зеландию 98 или 100 танков Valentine II. В боевых действиях они не применялись, вероятно, с 1944г. эти машины новозеландцами не эксплуатировались.

В 1943 году португальская армия получила 36 Valentine Mk II, которые использовались Batalhão de Carros (пехотный танковый батальон).

С 11 октября 1941г. танки Valentine в модификации Valentine II начали поступать в СССР - РККА использовались индексы МК-III и МК-3. В СССР отправлялись машины, строившиеся на заводе Birmingham Railway Carriage and Wagon Company (BRC&W). Это были танки, строившиеся с июня 1941г. по контракту T9867, согласно которому выпустили 300 танков с регистрационными номерами T17385-T17684. Машины, отправляемые в СССР, ничем не отличались от танков для британской армии. Согласно официальным данным, в СССР поставили 161 Valentine II. (Рис.36)

Рис.36 – Из числа танков Valentine II, поставленных в СССР.

Фото сделано в декабре 1941г. в Казанской школе, где готовили экипажи для танков Valentine.

Перед началом войсковой эксплуатации советские провели испытания

британской диковинки. В качестве подопытного образца был выбран танк с

регистрационным номером T17482. Испытания проводились в декабре 1941г. под

Казанью. Задача у испытателей оказалась комплексной. Помимо испытаний,

требовалось составить подробное техническое описание, а также краткие

инструкции по ремонту и обслуживанию.

Для начала было составлено техническое описание танка - из 122 страниц отчёта непосредственно описание машины занимало 79. Изучались условия работы экипажа, а также отдельных агрегатов машины.

Изучение отделения управления выявило, что оно комфортно для людей среднего роста. Отметили невозможность регулировки сиденья по длине. При этом работать педалями оказалось удобнее людям выше среднего роста, поскольку педаль сцепления располагалась довольно далеко. Усилия на педалях и рычагах были признаны вполне нормальными. На рычагах бортовых фрикционов они составляли 35 кг, на педали сцепления — 65 кг, на педали тормоза — 70 кг и на педали акселератора — 1,5 кг. Понравилось советским специалистам расположение приборов, которые размещались на двух щитках и хорошо читались.

Довольно небольшие

размеры башни, по мнению советских, позволяли свободно размещаться в ней

командиру и наводчику. Правда, испытатели НИИБТ Полигона (как и специалисты

ГАБТУ) посчитали наводчика командиром танка, хотя на самом деле командир

дополнительно выполнял роль заряжающего. Места наводчика и заряжающего были

признаны грамотно проработанными, но сиденья не очень понравились - не имели

регулировку по высоте, при этом их размеры оказались недостаточными, а у

сиденья наводчика не было спинки. Большой двустворчатый люк оказался большим,

чтобы обеспечивать попадание в танк людям даже в зимней одежде.

Механизм поворота

башни был признан очень удобным, как и вертикальная наводка плечевым упором.

Систему вентиляции

признали эффективной: приток воздуха осуществлялся через многочисленные

отверстия, а засасывался он вентиляторами моторного отделения. Правда, при

такой мощной вентиляции в боевом отделении было холодно.

Удобным нашли

доступ к агрегатам моторной группы. (Рис.37)

Рис.37 – Вверху

доступ к мотору, внизу – доступ к системе охлаждения.

Для поднятия

створок требовалось усилие двух человек.

Ходовые испытания с

перерывами продолжались с декабря 1941 по март 1942 года. В общей сложности

танк прошёл 1210 километров, из них 971 км по шоссе и 239 км по заснеженной

целине. (Рис.38)

Прохождение

двух снежных валов – танку удалось выбраться за 14 минут.

Рис.38 –

Тестирование на снежной целине. Внизу - испытуемый танк в зимнем камуфляже.

На ровном участке

испытателям удалось разогнать танк до 32 км/ч, то есть на 8 км/ч быстрее

паспортной скорости. Средняя скорость чистого движения составила 14,1 км/ч, а

средняя техническая — 12,9 км/ч. В основном танк шёл на 4-й передаче, на

отдельных участках поднимаясь до 5-й, а на заснеженной дороге спускаясь до 3-й.

При езде по шоссе на 100 км пути расходовалось 140 литров горючего и 2,2 литра

масла.

Средняя

скорость по сухому снегу, глубина которого варьировала от 30 до 70 см,

достигала 10,4 км/ч, при этом на 100 км пути танк расходовал 182 литра топлива

и 3,7 литра масла. Двигался танк на 3-й передаче, в отдельных случаях водитель

переходил на 2-ю либо на 4-ю.

При движении по заснеженной целине особых проблем не возникало, но на дороге при большой глубине снежного покрова танк садился на брюхо. В ходе езды по заезженным дорогам гусеницы теряли сцепление. Плохое сцепление траков проявлялось и в другом. Подъём выше 12° танк взять не мог, а максимальный угол крена составлял 17°. При этом максимальный угол подъёма в условиях, когда гусеницам сцепления хватало, составлял 25°.

Одной из проблем многих танков того времени было то, что даже зимой при напряжённых режимах работы двигателя он начинал перегреваться. В случае с Valentine II проблема оказалась противоположной - он переохлаждался. Вероятно, общее устройство системы вентиляции боевого отделения и системы охлаждения двигателя, изначально «заточенные» под Африку, оказались настолько эффективными, что на морозе они становились избыточными. Испытатели даже пытались снизить эффективность системы охлаждения. Опытным путём выяснилось, что для этого можно закрывать радиаторы фанерой, брезентом или похожим материалом, которые снижали пропускную способность. Прикрывать радиаторы следовало уже при температуре ниже −5°С. Чем ниже была температура, тем большую поверхность следовало прикрывать. Также испытатели столкнулись с проблемой переохлаждения охлаждающей жидкости.

По итогам испытаний советские специалисты вынесли по Valentine II, в целом, положительный вердикт. Некоторые указывают, что советские отнесли Valentine II к средним танкам, но в литературе танки этого типа обычно классифицируются легкими. Машина сочетала мощную броневую защиту, небольшую боевую массу и относительно малые габариты. Установленную на нём пушку признали вполне мощной. По итогам испытаний обстрелом Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.38(t) 2-фунтовая пушка уверенно поражала танки противника, за исключением экранированных лобовых деталей корпуса - 2-фунтовое орудие не пробивала броню толщиной 50 мм даже в упор! В целом, орудие оказалось равноценным советской 45-мм танковой пушке. Однако испытатели упустили одну особенность британской 40-мм танковой пушки. Дело в том, что к ней не прилагались осколочно-фугасные снаряды - первоначально советские об этом не знали, думали, что британцы просто не поставили их.

Положительно испытатели восприняли установку в орудийной маске 50-мм миномёта.

Обзорность была признана вполне удовлетворительной. В качестве недостатков танка указали его тихоходность и частые поломки траков гусениц.

В

сравнении с Matilda III казалось, что Valentine II лучше, при этом танки имели почти

аналогичное бронирование и вооружение. А по проходимости в зимних условиях Valentine II, Matilda

III и Pz.Kpfw.III

Ausf.H оказались сопоставимы.

Пишут, что первые

Valentine II пошли в бой уже в конце ноября 1941 года (кажется, под Москвой).

Их получили экипажи 136-го, 137-го, 138-го и 139-го отдельных танковых

батальонов. Поскольку батальоны формировались в спешке, знание матчасти у

танкистов оказалось минимальным. Проблемы, связанные с системой охлаждения и

плохо работающими на льду траками, усугубили ситуацию. Части понесли потери, и

на танки поступили жалобы.

Рис.39 - Frank Noel Mason-Macfarlane, 1889-1953гг., генерал-лейтенант.

В 1937 году назначен военным атташе в Берлине. По рассказу

Мак-Фарлана своему биографу, он обдумывал возможность застрелить Адольфа

Гитлера из винтовки прямо из окна своего дома на Шарлоттенбургер шоссе, что

было вполне выполнимо.

В 1941-1942 годах глава британской военной миссии в

Москве.

На жалобу по поводу

недостатка запчастей английская сторона отреагировала оперативно: 22 ноября

1941 года в Архангельск прибыл конвой PQ-3, который, помимо 50 танков

Valentine, доставил 317 тонн запасных частей. Со следующим конвоем, PQ-4, в

СССР направили ещё 700 тонн запчастей. В результате, был увеличен боекомплект к

каждому танку – до 520 выстрелов (примерно 8,6 боекомплекта), что решило

проблему нехватки снарядов. С декабря 1941 года танки, отправляющиеся в СССР,

британцы стали заправлять антифризом (60% этиленгликоля и 40% воды) – до того

заправляли водой, что вело к возможной потере двигателя. Кроме того, были

введены новые типы смазки. Схожим образом решалась и проблема с аккумуляторами.

В ходе эксплуатации танков в ноябре 1941 года частым явлением стали поломки пальцев траков. (Рис.40)

Рис.40 – Поломка траков гусениц.

В ЗИП входило всего три запасных пальца, при этом за две недели эксплуатации на каждом танке вышло из строя от четырёх до восьми штук. Причиной частых поломок была названа рекомендация английских инструкторов сильно натягивать гусеничные ленты. После того как на КУКС в опытном порядке провели опыт по эксплуатации танка с менее натянутыми гусеничными лентами, износ пальцев резко снизился.

Гладкие

траки обеспечивали плохое сцепление с прессованным снегом и льдом. В результате

сильно снижалась проходимость танка при движении по пересечённой местности, а

на заледенелой дороге существовал риск улететь в кювет. Из отчета НИИБ Полигон:

«Испытания

танка в зимних условиях показали, что форма траков гусеницы не обеспечивает

требуемого сцепления с грунтом, вследствие чего проходимость танка в зимних

условиях недостаточна». Решение проблемы начали искать ещё в ходе испытаний.

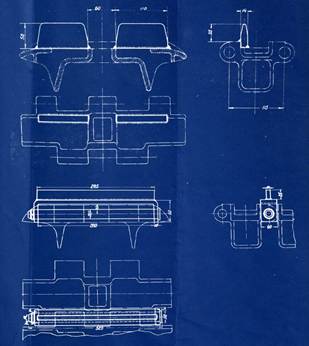

Силами инженеров НИИБТ Полигона было разработано два типа шпор, которые тогда

же изготовили и испытали. Первый тип представлял собой приварки дополнительных

грунтозацепов, выступавших из трака на 35 мм. Второй вариант был более

технологичным и позволял использовать шпору по мере необходимости. Он выглядел

как конструкция, крепившаяся штатным пальцем гусеничной ленты. По итогам

испытаний оба варианта дополнительных грунтозацепов были признаны долговечными.

Судя по всему, оба типа шпор пошли в войска. (Рис.41)

Рис.41 - Шпоры

двух типов, разработанные зимой 1942 года НИИБТ Полигон.

В литературе встречается

оговорка: «КУКС разработал шпоры, но они оказались не лучшей

конструкции: после 15 километров пробега у танка со шпорами стали перегреваться

подшипники опорных катков». Видимо, действительно проблемы с обретенными

шпорами были, поскольку творчество в этом направлении продолжилось.

В мае 1943 года коллектив НИИБТ Полигон разработал модернизированный вариант съёмных шпор. Основным отличием от предыдущей конструкции стало изменение формы грунтозацепа, который лучше подходил для езды по заснеженной местности. В ходе испытаний выяснилось, что с новыми шпорами значительно улучшились характеристики при пересечении заснеженных склонов. (Рис.42)

Рис.42 – Усовершенствованные шпоры для танков Valentine.

Согласно разработанной НИИБТ Полигоном инструкции, на каждую гусеничную ленту устанавливалось по 8 шпор (через каждые 12–13 траков). Эти шпоры пошли в войска, причём изготовлялись они в условиях ремонтных мастерских. 5 марта 1944 года на шпоры было оформлено авторское свидетельство.

В ноябре 1943 года некто Захаренков

предложил несъёмные шпоры, которые должны были изготовляться из «углового

железа волнообразной конфигурации» и привариваться к траку. Изучив предложение,

НИИБТ Полигон выдал заключение о нецелесообразности изготовления подобной

конструкции. Предложенный вариант был сложен для производства в войсковых

частях, а устройство новых грунтозацепов исключало возможность снятия их для

движения по хорошим дорогам.

Еще одной неприятностью, связанной с ходовой частью танка Valentine, оказалось довольно частое спадание резиновых бандажей с ведущих колёс. При этом хода танк не лишался, но шум от лязганья гусениц заметно усиливался.

После устранения вопиющих огрехов из частей стали поступать более содержательные данные о том, как английские машины показали себя в боевых условиях. Выяснилось, что в зимних условиях Valentine показали себя вполне достойно. По снегу глубиной 40–45 см английская машина шла на второй передаче.

Пушки зарекомендовали себя как безотказные, но отсутствие осколочно-фугасных снарядов снижало эффективность их огня. Поступали жалобы на перекосы лент пулемётов BESA, которые ставились на МК-3.

Для поддержания машины в боеспособном состоянии зимой требовалось держать двигатель включённым до четырёх-пяти часов в сутки.

Однако многие недостатки перечеркивались фактором 60-мм брони.

Проблема отсутствия осколочно-фугасных снарядов к 40-мм пушке сильно снижало боевую ценность танков Valentine II. Наиболее рациональным способом решения проблемы в ГАБТУ РККА посчитали перевооружение английского танка советской 45-мм пушкой. Эта работа началась в ноябре 1941г.

В качестве объекта для переделки был выбран танк Valentine II, регистрационный номер 27526. Согласно отчёту, замене подверглась 40-мм танковая пушка и спаренный с ней пулемёт BESA. 50-мм гранатомёт оставили на штатном месте. В ходе переделки была установлена 45-мм пушка Ф-95 с советским прицелом и спаренный с ней советский пулемёт ДТ. Были спроектированы новые орудийная маска и бронировка. (Рис.43)

Рис.43 – Бронировка новой орудийной маски.

За счёт снижения длины гильзоулавливателя и других переделок удалось увеличить и внутренний объём боевого отделения, которое у Valentine отнюдь не отличалось просторностью. В результате проведённых переделок боекомплект танка вырос с 59 выстрелов для 2-фунтовой пушки до 91 выстрела к 45-мм орудию. В боекомплекте появлялся осколочно-фугасный боеприпас, которого так не хватало для борьбы с живой силой противника.

Valentine II с советской 45-мм пушкой появился уже в декабре 1941г. (Рис.44)

Рис.44 – Valentine II с советской 45-мм пушкой.

Огневые испытания

показали, что перевооружённый «Валентайн» по удобству заряжания не уступает

базовому танку. Также не ухудшились и условия работы наводчика. В ходе

контрольного пробега танка на расстояние 20 километров никаких дефектов в

работе вооружения и прицела не обнаружилось.

Ещё до окончания

испытаний обсуждался вопрос об изготовлении партии установок для перевооружения

английских танков. Но вполне успешная программа внезапно была закрыта по инициативе

руководства ГАБТУ. Причинами такого поворота считают отсутствие

достаточного количества пушек Ф-95 - зимой 1941–42 года танковые пушки были

дефицитом, а рембазы оказались перегружены текущей работой.

Вероятно, с 1942г.

(некоторые считают, что с весны 1942г., но, скорее всего, с осени того года) в

танковых частях РККА в инициативном порядке на танки типа Valentine

начали устанавливать дополнительную броню. Говорят, вызвано это было появлением

у противника 75-мм

длинноствольной пушки, как в буксируемом (Pak 40), так и танковом/самоходном

(7.5 cm KwK 40/StuK 40) исполнении. Для этого орудия пробитие 60-мм брони

оказалась посильной задачей. (Рис.45)

Рис.45 – В данном случае толстая броня танку не помогла.

Подбитый Valentine II. Согласно документам, 13 января 1942 года танк был отправлен

на комплектование 36-й танковой бригады. Вероятно, потерян в ходе сражения под

Харьковом в мае 1942 года.

Поскольку усиление

брони проводилось в инициативном порядке, каждая часть делала экранировку по-своему.

Как правило, речь шла об установке дополнительных листов – «экранов», причём их

толщина могла варьировать в зависимости от имевшейся в наличии брони. Дополнительную броню, как правило, наваривали

на лоб корпуса или вокруг башни, на стыке с подбашенной коробкой (пишут также –

отбойники по периметру башни).

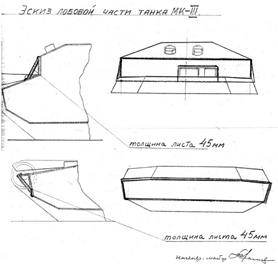

Для того, чтобы

понять, о чем идет речь, обратимся к единственному сохранившемуся на этот счет

документу. В переписке отдела изобретений ГАБТУ КА от 10 ноября 1942 года

сохранилось письмо от помощника командира 167-й танковой бригады по технической

части инженер-майора А. Г. Арановича. Тема письма – «Экранировка танка МК-3». «Опыт

боёв танковой бригады на ЮЗФ, Сталинградском и Донском фронтах показывает, что

танк МК-3 требует экранировки в 3 местах:

1. Лобовой броневой лист пробивается со всех

дистанций 75-мм снарядом вследствие того, что он стоит вертикально, и

недостаточной толщины, поэтому необходимо добавочный лист ставить под углом,

как указано на чертеже.

2. Носовую часть необходимо усилить, при

этом добавочному листу дать большой наклон, как указано на чертеже.

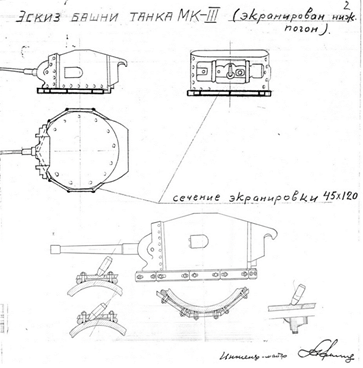

3. Самое слабое место танка есть нижний погон башни, где бронировка ослаблена бортовыми соединениями и выточкой для зубчатого венца поворотного механизма. Эвакуированные танки с поля боя показывают, что противотанковая артиллерия противника бьет в первую очередь по погону, чтобы заклинить башню, и вследствие ослабленности его у танка КМ-3 пробивает. Экранировать нижний погон необходимо отдельными пластинами с прокладками из резинового бандажа колес, в таком случае происходит изменение оси снаряда при ударе о броню и следовательно исключается сквозная пробоина». (Рис.46, Рис.47)

Рис.46

- Экранировка

лобовой части корпуса Valentine, предложенная инженер-майором Арановичем.

Рис.47 - Защита погона башни от заклинивания снарядами.

«Экранировка»

Арановича, вероятно, была самой толстой среди подобных. Толщина брони с ней

достигала 105 мм, плюс дополнительные бронелисты ставились под наклоном, что

усиливало защитный эффект. Но в ГАБТУ идею не поддержали, посчитав, что

дополнительная броня даст ненужное увеличение массы танка, а, следовательно,

его весьма скромная удельная мощность станет еще меньше.

Нет данных о том,

какое количество танков Valentine получили дополнительную

броню. Считается, что только «экранировкой» Арановича оснастили три танка.

(Рис.48)

Западный

фронт, вероятно, 1943г.

Вильнюс,

1944 год. Отбойников вокруг башни нет.

Кубинка.

Рис.48 – Галерея танков Valentine с дополнительным бронированием.

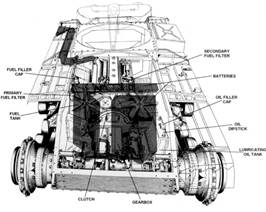

Valentine с американским сердцем.

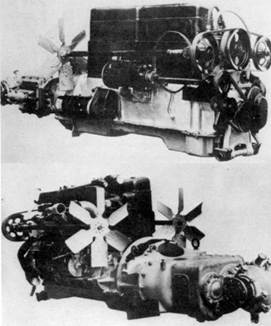

К лету 1941г. британцы стали ощущать дефицит дизельных двигателей AEC А190 – производитель не поспевал за темпами роста производства. Подходящий мотор нашелся в США - двухтактный дизельный 6-циллиндровый двигатель General Motors 6–71, спарка таких моторов имела обозначение General Motors 6004 (GMC 6004). Объем 6-цилиндрового двигателя составлял 6,98 л. Мотор развивал номинальную мощность 188 л. с., а максимальную — 205 л. с. Но для Valentine было решено его дефорсировать до 138 л. с., по другим сведениям, до 135 л.с. при 2000 об/мин. (Рис.49)

Рис.49 – Американский дизель GMC 6-71 и его размещение в

танке.

Ёмкость основного топливного бака для машин с американским двигателем составляла 165 л. Габариты машины не изменились, масса - 16,7 т.

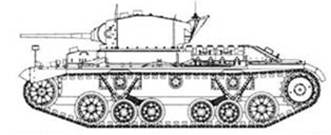

Вариант с двигателем GM 6–71 запустили в серийное производство осенью 1941 года под названием Valentine IV. Внешне Valentine IV от Valentine II последних выпусков ничем не отличался. (Рис.50)

Рис.50 -

Боковые проекции Valentine II и Valentine IV.

Помимо мотора новая модификация получила главный фрикцион модели M-6004 и новую коробку передач - 5-скоростную механическую коробку передач Spicer synchromech, имевшую трехходовые синхронизаторы. Это заметно облегчило работу водителя.

Появление модификации Valentine IV снова заставило переделывать ранее заключенные контракты по выпуску танков. Изменения касались и финансовой стороны вопроса: теперь стоимость в документах разделялась на сам танк и двигатель с трансмиссией. Например, по контракту T9824 с Vickers от 31 мая 1940 года предполагалось выпустить 300 Valentine I, потом их заменили на Valentine II, а под конец разделили на 250 Valentine II и 50 Valentine IV. При этом Valentine II стоили 11 000 фунтов стерлингов за штуку, а цена Valentine IV складывалась из 7120 фунтов за танк и 4490 фунтов за мотор и другие агрегаты.

Всего было произведено 660 штук модели Valentine IV: 425 изготовили на Elswick Works и 235 на MCCW - BRC&W участия в производстве Valentine IV не принимал. Большинство из танков Valentine IV (520 штук) отправилось в СССР, некоторые указывают, что поставки этих машин продолжались вплоть до лета 1944г. (Рис.51, Рис.52)

Рис.51 – Подразделение танков Valentine IV на марше. Советский Западный фронт, 1942 г.

Рис.52

– Valentine IV, фото датируется 1944 годом.

В 1941-1943гг. в Канаде серийно строились танки типа Infantry Tank Mk.III, но они имели некоторые особенности и маркировались как Valentine VI//VII//VIIA (Infantry Tank Mk.III Valentine VI//VII//VIIA) хотя внешне почти не отличались от танков данного типа, произведенных в Великобритании (см. «Канадское танкостроение 1939(40)-1943гг.»).

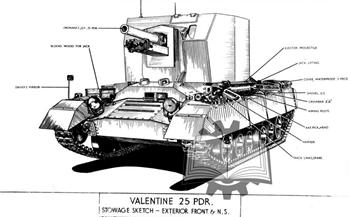

САУ на шасси Valentine.

В июне 1941г. военные заказали фирме Birmingham Railway Carriage and Wagon Company разработать САУ

под 25-фунтовую пушку-гаубицу (Рис.53), которая хорошо себя зарекомендовала в

Северной Африке. (Рис.54)

Рис.53 – Ordnance QF 25 pounder. Калибр 88 мм, длина ствола

31 калибр, масса 1800 кг. Начальная скорость снаряда 518 м/с, максимальная

дальность 12250 м. Расчет 6 чел.

Рис.54 – 25-фунтовка в деле, фото 1942г.

Разработчики за основу взяли шасси танка Valentine. В некоторых источниках уточняют: Valentine II, вероятно, имея ввиду, что машины получали дизельный

двигатель британского производства. Башню заменили на не вращающуюся

коробчатую рубку с большими дверями с задней её стороны. В этой надстройке

размещалась 25-фунтовая пушка-гаубица. Получившейся в августе 1941г. САУ присвоили

обозначение Ordnance QF 25-pdr on Carrier Valentine 25-pdr Mk 1 (или просто Valentine 25 Pdr), нынче более

известной под названием Bishop. (Рис.55)

Рис.55 – САУ Bishop.

Масса машины 17,5 т. Габариты: длина –

5530 мм, ширина – 2630 мм, высота – 2830 мм. Помимо 88-мм пушки вооружалась

7,7-мм пулеметом Bren. Экипаж 4 чел. Боекомплект составлял 32 выстрела.

Скорость по шоссе 24 км/ч, запас хода 145 км.

Оказалось, что 25-фунтовая пушка-гаубица,

установленная на САУ, может вести огонь на дистанцию в два раза меньшую (до

5800 м), чем такая же пушка в буксируемом варианте. Произошло это от того, что

надстройка САУ ограничивала максимальный угол возвышения орудия в 15°.

Минимальный угол склонения составил 5°. Наводка в горизонтальной плоскости

ограничивалась сектором в 8°.

Несмотря на серьезные недочеты (Рис.56),

последовал заказ на САУ Bishop.

Рис.56 – Условия работы экипажа САУ Bishop.

Как будто, сначала заказали 100 таких САУ,

а впоследствии еще, по одним сведениям, 50 машин, про другим – 200 шт. Судя по

приведенной выше таблице производства танков и шасси Valentine, всего было получено 150 САУ Bishop, и выпускались они двумя

партиями (40 и 110 шт.) Существует также такая информация: «Вместо 500

танков Valentine III по контракту T2455 (- 26.06.41г.) было изготовлено 386,

ещё 54 машины построили в виде мостоукладчиков, а 60 - как самоходные

артиллерийские установки Bishop. WD-номера выпущенных машин, включая

мостоукладчики и Bishop, располагались в интервале T.59684–T.60183». Иногда

показывают, что всего было построено 149 САУ Bishop. Все машины были выпущены

на BRC&WC.

САУ были поставлены в войска в 1942г. В

войсках машину приняли плохо. Чтобы, как-то увеличить недостаточную

дальность стрельбы, экипажи часто сооружали большие наклонные к горизонту

насыпи, на которые заезжала САУ - таким приемом увеличивали угол

возвышения.

Впервые САУ Bishop участвовала в боях во время Второй битвы при Эль-Аламейне (октябрь – ноябрь 1942г.) в Северной Африке и далее оставалась на вооружении до раннего этапа итальянской кампании союзников – бои на Сицилии. Затем САУ этого типа использовали в основном для обучения танковых экипажей.

В 1942 году Metropolitan Cammell Carriage

and Wagon Company (MCCW) получила задание на постройку опытного образца

истребителя танков, оснащённого 6-фунтовой (57 мм) противотанковой пушкой. Для

переделки был взят Valentine I с регистрационным номером T.20425. С машины

демонтировали башню, в носовой части боевого отделения сделали специальную

тумбу, на которую поставили орудие. Для защиты с лобовой проекции орудие

получило развитое щитовое прикрытие. С боков и сзади боевое отделение было

прикрыто броневыми листами, защищающими от огня стрелкового оружия.

Машина испытывалась в 1942 году. Как

правило, объект обозначают S.P. 6 pdr, но иногда этот вариант

называют Valentine AT. (Рис.57)

Рис.57 – Valentine with 6-pounder anti-tank mounting.

Машина в серию не пошла.

К САУ тяготеет и экспериментальная машина Valentine 9.75-inch flame mortar. На шасси Valentine была установлена тяжелая 201-мм огнемет-мортира. Зажигательно-фугасный снаряд орудия с зарядом в 25 фунтов TNT (11,3 кг тринитротолуола) назначался для разрушения железобетонных укреплений. Максимальная дальность стрельбы 2000 ярдов (1800 м), эффективная дальность – 400 ярдов (370 м). Комплекс испытывался Petroleum Warfare Dept. в 1943-1945гг., по другим данным, испытания имели место 20 апреля 1944г. в Barton Stacey. (Рис.58)

Рис.58 – Вверху общий вид Valentine 9.75-inch flame mortar, внизу – испытания 20 апреля 1944г.

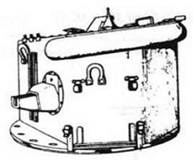

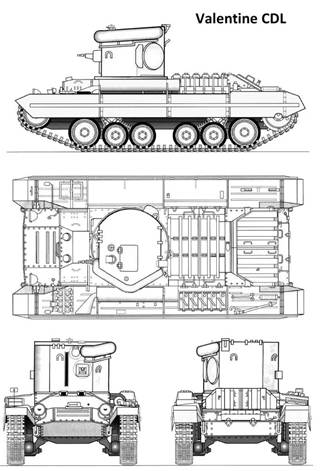

В 1937г. британскому военному ведомству неким Митзакисом (греком по национальности) была предложена концепция прожекторного танка. Предполагалось, что мощными осветительными приборами, установленными на танковое шасси, можно будет достичь сразу двух целей: осветить позиции противника и ослепить его солдат, лишив их возможности вести прицельную стрельбу. Вплоть до 1940г. предложение любезного иностранца британцев не интересовало, лишь после поражения во Франции идеей Митзакиса занялись всерьез. Проекту присвоили обозначение CDL, Canal Defence Light – прожектор для обороны Канала. Название CDL являлось маскировкой, поскольку для защиты Канала эти машины использовать не собирались.

На танковое шасси устанавливалась башня или рубка с прожектором с электродуговой лампой мощностью 8 миллионов Ватт. (Рис.59)

Рис.59 – Башня CDL.

В некоторых источниках уточняется марка

прожектора: Arc Light Weapon - Carbon Arc Spotlight - 13.000.000 candles.

Луч

света фокусировался при помощи системы зеркал и направлялся через узкую вертикальную

щель размерами 61х5,1 см, находившуюся с правой стороны башни. Прожектор испускал луч света в пределах 1,9 м по вертикали и 19 м

по горизонтали (в некоторых источниках указывают не метры, а градусы – 1,9° и

19°, соответственно), что позволяло осветить местность общей площадью 310 м на

31 метр при дальности 910 метров. Для усиления эффекта прожектор снабжался

прерывателем (свет мигал до двух раз в секунду), а также жёлтыми и голубыми

фильтрами. В левой части башни располагалось место оператора. В обязанности

оператора входило не только управление прожектором и замена электродов, но и

ведение огня из пулемета.

Данную систему, вероятно, около 1941г.

опробовали на шасси танка Valentine II. Экипаж машины состоял из двух человек: водителя, который также

выполнял обязанности радиста и оператора лампы. Система CDL на платформе не

прижилась – построили только экспериментальный образец (Рис.60) – серийно танки

CDL строились на базе танка Matilda.

Рис.60 – Проекции Valentine CDL.

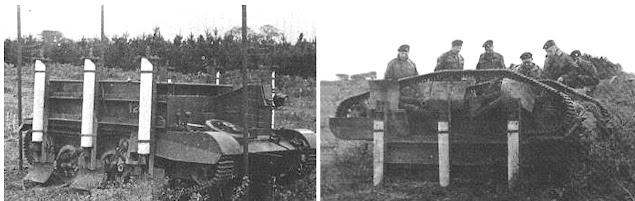

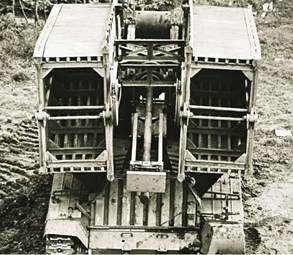

На базе танков Valentine испытывались приспособления для разминирования и создавались машины - минные тральщики.

В 1941г. был создан катковый минный трал

типа AMRA (Anti Mine Roller Attachmen). Конструкция трала состояла из рамы,

шарнирно закрепленной на фальшбортах, и четырех спицованных металлических

катков. Главным образом, этот трал создавали в расчете на крейсерские танки, но

испытывался и танках Valentine. (Рис.61)

Рис.61 – Танк Valentine с минным тралом AMRA – в некоторых источниках именуют Valentine AMRA Mk Ib.

В ходе испытаний выяснилось, что AMRA пригодна только для разведки минных полей – при проходе через мину катки полностью разрушались, препятствуя дальнейшему использованию трала. В результате, было изготовлено 140 комплектов, большая часть из которых осталась в метрополии. Иногда пишут, что несколько Valentine AMRA Mk Ib приняли участие в событиях D-day в Нормандии (высадка союзников во Франции).

Также к танкам Valentine цепляли измененный трал AMRA с устройством доставки ВВ к позициям противника – Valentine Snake. Устройство называлось Carrot и представляло собой 660 фунтов (272 кг) бризантного вещества, который транспортировался на передней части рамы AMRA. (Рис.62)

Рис.62 – Трал AMRA с устройством доставки ВВ.

Заряд предназначался для создания проходов

в препятствиях и полевых заграждениях. Пишут, что несколько танков Valentine с подобным тралом применялись в 8-й Армии (Северная Африка).

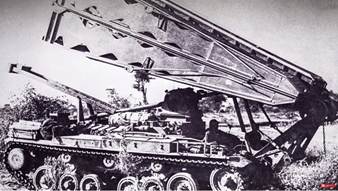

В середине 1943г. в Великобритании на

шасси Valentine

выполнили более капитальную машину разминирования – Valentine Scorpion II.

В 1943г. в 8-й Армии были разработаны

минные тральщики Matilda Scorpion и Matilda Scorpion II. Как следует из названия данные машины

строились на шасси танков Matilda. (Рис.63)

Рис.63 – Танк-трал Matilda Scorpion.

В этом случае танк заметно перестраивался с целью размещения на нем

устройства разминирования, которое представляло собой множество металлических

цепей, закрепленных на вращающемся барабане. Барабан с цепями устанавливался на

металлической раме, которая крепилась к фальшбортам. Мощность подавалась не от

двигателя танка, а от дополнительного мотора, установленного в отдельной

бронированной коробке с правого борта. Двигатель вращал барабан, и цепи, закрепленные на барабане, с силой

ударяли по грунту, вызывая детонацию минных зарядов. На раме с левого борта укладывался противовес.

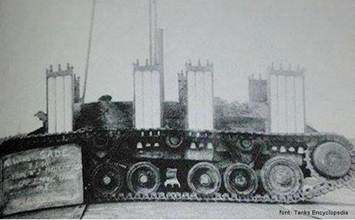

В метрополии конструкцию заметили, но

решили использовать шасси Valentine. В случае с Valentine танк терял башню с вооружением. Появилась бронерубка для оператора

трала. Судя по фото, мощность на бойковый трал отбиралась от танкового

двигателя. (Рис.64)

Рис.64 – Варианты Valentine Scorpion II.

В некоторых источниках сообщают, что было получено 150 тралов Valentine Scorpion II, но в практических условиях они не применялась, их эксплуатировали

в качестве учебных машин.

Ближе к концу войны на шасси Valentine испытывали еще один агрегат для разминирования, представлявший

собой реактивный двигатель, установленный на танковое шасси. Реактивная струя

направлялась на грунт для подрыва мин. (Рис.65)

Рис.65 – Реактивный комплекс разминирования на шасси Valentine.

Частенько это фото трактуется, как танк Valentine на реактивной тяге.

Это был не единственный подход использовать реактивные двигатели на шасси Valentine. Появилась идея оснастить танк ракетами для того, что танк мог взмыть в воздух (подпрыгнуть) для преодоления окопов, минных полей и других полевых препятствий («зубы дракона», например). Для этих целей на шасси танка установили 26 ракет (скорее всего, пороховых) – по 13 штук с каждого борта в 4-х пакетах. (Рис.66)

Рис.66 – Gap Jumping Tank Valentine.

Не совсем понятно, испытывался ли объект - возможно, что и нет, поскольку испытания аналогичной системы на базе транспортера Universal Carrier не дали положительно результата. (Рис.67)

Рис.67 – Universal Carrier, оснащенный шестью ракетами (по три с каждого борта). Слева – перед испытанием, справа – после.

Таким образом, мечта о прыгающим танке осталась несбыточной. (Рис.68)

Рис.68 – Так было задумано.

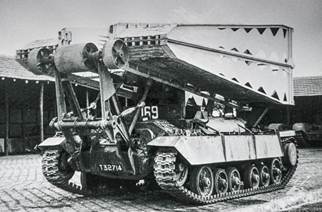

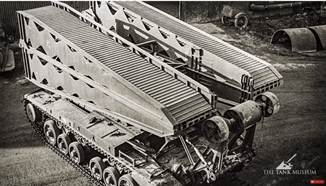

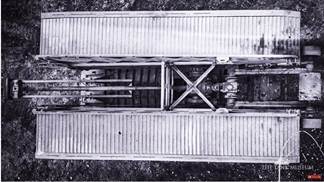

В 1942-1943 годах было произведено 192 мостоукладчика Valentine Bridgelayer (разработка Vickers). Но судя по данным приведенной выше таблицы производства в Британии танков и шасси Valentine, получено было 235 мостоукладчиков на шасси Valentine. 99 машин построили на фирме Metropolitan Cammell Carriage and Wagon Company (MCCW) – по другим данным, на предприятиях этой компании сдали 60 Valentine Bridgelayer в рамках контракта T2454 от 26 июня 1941 года. Еще 136 машин построили на фирме BRC&WC.

Танк лишили башни, на корпусе утвердился 9-метровый мост грузоподъёмностью 30 тонн, рампа с гидравлическим приводом и рычаги. Отбор мощности осуществлялся от двигателя. Мост наводился без выхода экипажа (экипаж 4 чел.) за 3-10 минут, а для перевода моста в походное положение требовалось 5-15 мин и помощь двух человек. Конструкция моста, сложенная вдвое, лежала сверху на машине. (Рис.69)

Рис.69 - Valentine Bridgelayer.

Мост раскладывался по схеме «ножницы» - он сначала раскладывался во всю длину, а потом укладывался на местность. (Рис.70)

Рис.70 - Мост Valentine Bridgelayer в действии.

Мосты этого типа активно использовались в Бирме, Италии, Северо-Западной Европе. Пишут, что 25 этих машин было поставлено в СССР, обозначались как «Mk-3M». (Рис.71)

Рис.71 – Галерея Valentine Bridgelayer. Внизу на фоне Valentine Bridgelayer известный британский историк бронетехники Дэвид Флэтчер (David Fletcher).

11 мостукладчиков Valentine Bridgelayer отправилось в Новую Зеландию.

На базе Valentine в Бирме, вероятно, в 1945г. был построен еще один мостоукладчик – Burmark. На этой машине была реализована конструкция, при которой центральная секция моста фиксировалась на крыше шасси бывшего танка, при этом машина служила промежуточной опорой, а две раскладные аппарели моста крепились шарнирно на концах центральной секции. Работа по теме прекращена в 1946г. (Рис.72)

Рис.72 - Мостоукладчик – Valentine Burmark.

В СССР в августе 1944г. на ремзаводе №12 в г. Баку (занимался ремонтом британской и американской бронетехники, видимо, поступавшей через Иран) числился тягач на базе МК-III – т.е. на базе Valentine II. Видимо, танк просто лишался башни с вооружением. В отчёте БТРЗ №82 (г. Москва) за апрель 1945 года упоминается изготовление двух тягачей на базе английского танка. За июнь изготовили ещё 11 таких машин, а за июль 14. Согласно записям, ремфонда хватало на переоборудование ещё 5 машин. Встречается информация, что и после войны Valentine продолжали переделывать в тягачи.

В других странах операторах танков Valentine эти машины также переделывались в тренировочные машины, лишённые башен, и даже в водовозы.