Challenger I

А30

Challenger I А30

Британия

Тяжелый по массе истребитель танков

|

32,5/33,05 т |

|

|

вооружение |

76-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

5 чел. |

|

мощность силовой установки |

600 л.с. |

|

проект |

1942г., Rolls-Royce/ BCWC |

|

выпускался |

1942-1945гг., BCWC 204 шт. (включая

4 прототипа) |

Основная статья:

Британское танкостроение 1938-1943гг.

15 мая 1941 года Комитет по вооружениям инициировал работу по новой

противотанковой пушке. Согласно требованиям, это орудие на дистанции 730 метров

должно было пробивать броню толщиной 120–150 мм. Орудие по этой спецификации

стало известно как Ordnance QF 17-pounder (17-фунтовка). Проектные работы в

основном были завершены к концу 1941г. К сентябрю 1942г. были готовы два

опытных образца. Одна модификация OQF 17-Pdr Mk.I, представляла собой орудие,

предназначенное для использования на буксируемых лафетах, второй образец - OQF

17-Pdr Mk.II являлся танковым орудием. (Рис.1)

Рис.1 –

Буксируемый вариант Ordnance QF 17-pounder.

Калибр орудия 76,2 мм. Длина ствола 4191 мм (L55 – в некоторых источниках указывают L58 и даже L60). Масса

снаряда ок. 7,65 (7,7) кг. Дульная скорость калиберного снаряда 908,3 м/с (при

стрельбе усиленным зарядом – 930 м/с), подкалиберного – 1204 м/с. В источниках

также указывается начальная скорость бронебойного снаряда 884 м/с. Эффективная

дальность стрельбы 1500 м, максимальная – 10500 м. Скорострельность 20

выстр./мин, практическая скорострельность 10 выстр./мин. Масса в боевом

положении 3050 кг. Расчет 5-6 чел. Пишут, что бронебойный снаряд мог пробивать

броню толщиной 135 мм, установленную под углом 30 градусов на дистанции 500

метров, а с 2000 метров он пробивал броневой лист толщиной 107 мм.

Таблица – Бронепробиваемость орудия QF 17-pounder.

|

На дистанции (м) под углом 30° |

АР |

АРСВС |

APDS |

|

450 м |

188 мм |

140 мм |

209 мм |

|

900 м |

110 мм |

131 мм |

192 мм |

|

1800 м |

89 мм |

111 мм |

161 мм |

AP (armor piercing) — бронебойный

APCBC (armor piercing capped ballistic capped) — бронебойный с бронебойным и баллистическим наконечниками

APDS (Armour Piercing Discarding Sabot) — бронебойный подкалиберный с отделяющимся поддоном.

Интересные данные были получены в

результате испытаний пушки QF 17-pounder, проведенных в СССР в 1944г. Расчет орудия

был не тренированный. При стрельбе по движущейся цели на дистанции 500 метров

из 5 выстрелов было 4 попадания, а на дистанции 1000 метров – 2. Тестов на

максимальную бронепробиваемость не проводилось. Бронепробитие проверялось

стрельбой по плитам разной толщины, установленных на нескольких дистанциях под

прямым углом, а также под углом 30 градусов. Выяснилось, что лист брони

толщиной 100 мм пробивается на дистанции 1800 м, а при наклоне 30 градусов он

пробивался с километра. Бронелист толщиной 90 мм пробивался на дистанции 2

километра, а под углом 30 градусов – с 1200 метров. Броня толщиной 76 мм и с

углом наклона 30 градусов пробивалась с 2200 м. Это значительно превышало

характеристики 85-мм танковой пушки С-53 (устанавливалась на танки Т-34/85) и

оказалось примерно равна бронепробиваемости 100-мм пушки БС-3 при использовании

штатного снаряда БР-412. Мощнее была только немецкая 8.8 cm Pak 43/41, но при

этом она была значительно больше и почти в 2 раза тяжелее.

Орудие с такими характеристиками могло успешно бороться в любыми, в том числе перспективными танками противника.

15 декабря 1941 года Уильям Роботхэм, один из

ведущих инженеров Rolls-Royce, одновременно главный инженер по

проектированию танков в Министерстве снабжения и фактически координатор

развития британской танковой программы, предложил создать пехотный танк

с новым мощным орудием боевой массой 40–45 тонн, на базе А27М. В 1941-1942гг.

по теме прорабатывались проекты А29, А29/2. (Рис.2)

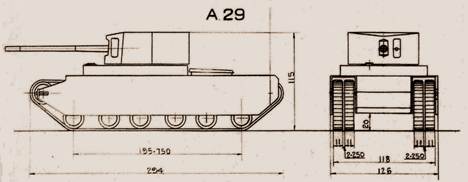

Рис.2 – Проект А29.

В справочнике General Staff Numbers “A” проект значится как Cruiser Tank, но ряд авторов пишут, что проект разрабатывался по теме Infantry Tank.

Параллельно с проектированием A29 специалисты Rolls-Royce в Белпере стали разрабатывать похожую машину, но уже как крейсерский танк – А30. По другой версии, разработкой А30 занимались на Birmingham Railway Carriage and Wagon Company (BRCWC) – основном производителе танков А27М. Военные одобрили инициативу. К изготовлению рабочих чертежей приступили в первые месяцы 1942г. (Рис.3)

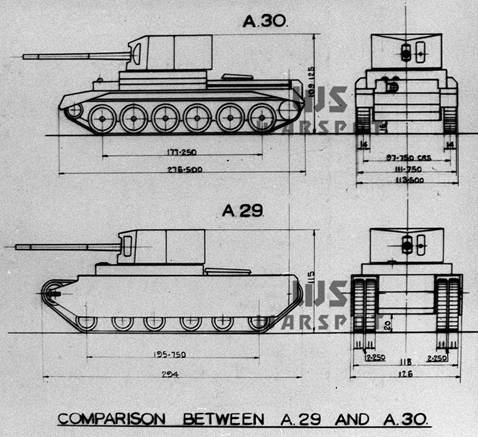

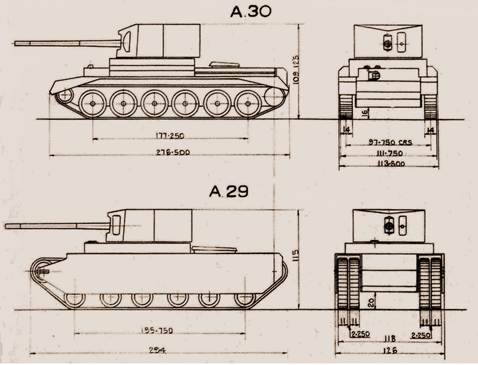

Рис.3 – Сравнение

А29 и А30.

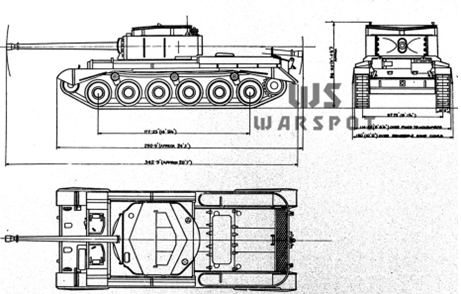

Шасси А27М не очень годилось для установки длинноствольного 76-мм орудия. Базовый вариант танка был выбран исключительно в целях экономии времени – на проведение полного цикла НИОКР по принципиально новой конструкции ушло бы не менее двух лет. А30 хотели максимально унифицировать с Cromwell. Некоторые пишут, что степень унификации по узлам и агрегатам достигала 90%. Вместе с тем, большие габариты орудия и высокая отдача при выстреле требовали существенных изменений. Было понятно, что новая пушка не влезет в старую башню, а под боекомплект и место второго заряжающего придется каким-то образом расширять боевое отделение. Правда, увеличения экипажа танка не предвиделось - за счет удаления места помощника водителя полный экипаж танка А30 сохранялся в составе пяти человек: командир, водитель, два заряжающих и наводчик. Двигатель и трансмиссия без изменений переходили от танка А27М.

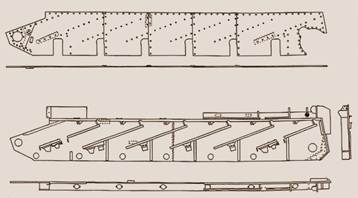

Главными направлениями доработок стали ходовая часть и корпус. Для увеличения внутреннего пространства боевого отделения корпус пришлось удлинить с 6325 до 7123 мм. Удлиненный корпус танка получил несколько отличительных черт. Носовая часть была сделана более монолитной за счет демонтажа курсового пулемета и предназначенного для него люка. На крыше боевого отделения, в её передней части, приваривался «отбойник» полукруглой формы, предотвращавший заклинивание башни при попадании снаряда в стык между ней и корпусом. Под более длинный корпус пришлось ввести в ходовую часть дополнительный опорный каток. (Рис.4)

Рис.4 – Бортовой лист корпуса под 6-й опорный каток.

В результате ходовая часть, применительно на один борт, теперь состояла из 6 опорных катков большого диаметра. Направляющие колеса располагались спереди, ведущие колеса с цевочным зацеплением – сзади. В некоторых источниках сообщают, что траки для снижения удельного давления на грунт, ввиду предполагаемого увеличения массы танка, заменили. Вместо штатных траков шириной 356 мм была разработана очень похожая конструкция шириной 394 мм. Опорные катки также были доработаны. Внешне они не отличались от тех, что применялись на Cromwell, но состав резины был другим.

К танку прилагалась башня, разработанная под 17-фунтовую пушку компанией

Stothert & Pitt (Stothert & Pitt. Birmingham Carriage) для танка TOG 2*. (Рис.5)

Рис.5 - TOG 2*.

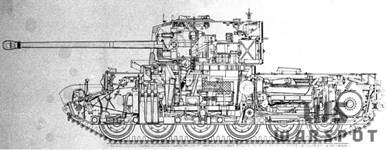

Башня семигранной формы получилась относительно высокой и угловатой, но в ней без проблем размещалось 17-фунтовое орудие и спаренный с ним 7,62-мм пулемет. Углы вертикального наведения орудия находились в пределах от -10° до +20°. В башне устанавливалось два вентилятора. Башенный погон находился на полу боевого отделения. Пишут, что электрический привод поворота башни Metadyne был отработан во время работ по TOG 2*, эта информация несколько нарушает хронологию событий - TOG 2* был подан на испытания в марте 1943г., а в январе 1943г. военные осматривали реальную башню на опытном образце А30. Указывается, что для танка А30 башню «немного» переделали, в результате башня А30 стала сварной. (Рис.6)

Рис.6 – Продольный разрез танка А30.

В сумме доработки привели к заметному возрастанию массы танка.

Несмотря на попытку унификации, по сути, на 40% получился новый танк.

Корпус был готов к 29 июля 1942 года, а вместо

башни на него установили деревянный макет. Машину собрали и показали

Бронетанковому совету в Фарнборо 13 августа 1942 года. Первый опытный образец назвали Cruiser Tank A30

(он же A30 Pilot A). (Рис.7)

Рис.7– Считается,

что это первый опытный образец

Cruiser Tank A30.

Пишут, что на танке макеты башни и пушки (-?).

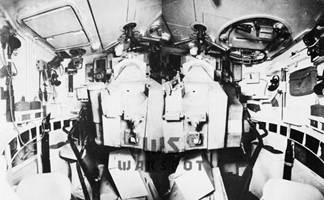

Военные оценили новую башню, она показалась им просторной,

скорострельность в такой башне должна была достигать 8 выстрелов в минуту.

(Рис.8)

Рис.8 – Интерьер

макетной (-?) башни А30.

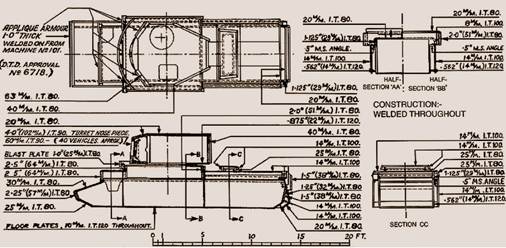

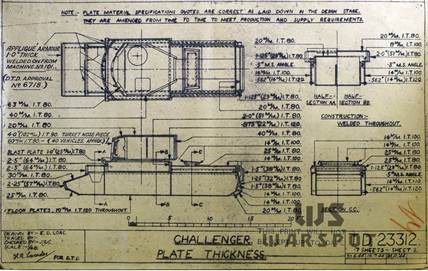

В сентябре 1942 года было решено, что масса танка не должна превышать 31

тонну. Для этого пришлось снижать толщину брони. Заметно снизили бронирование

башни: лоб ослабили с 75 до 63 мм, борта с 64 до 40 мм, корму с 57 до 40 мм.

Крыша осталась толщиной 20 мм. Бронирование корпуса изменилась немного -

толщину внутренних бортовых листов в районе ходовой части уменьшили с 25 до 14

мм. (Рис.9)

Рис.9 – Схема

бронирования А30.

20 октября 1942 года модифицированный подобным образом первый прототип вышел

на испытания. Он прошёл 619 километров, из которых 306 пришлось на шоссе и 313

- на просёлочную дорогу. Машина показала более плавный ход, чем Cromwell,

отмечалась хорошая управляемость. Вместе с тем в ходе испытаний выявилась масса

неисправностей, связанных в основном с ходовой частью.

Вскоре достроили и второй прототип, обозначенный как A30 Pilot В. Машина

поступила для осмотра на артиллерийский полигон в Лулворте. После

испытаний второго опытного образца стрельбой (по другим данным, испытания стрельбой

провели только в марте 1943г.) было решено заказать первую партию из 25–30 A30.

Согласно планам от 9 октября 1942 года,

в британской армии предполагалось иметь 1150 таких боевых машин (700

непосредственно в войсках, 350 в резерве и 100 в учебных частях).

Одновременно британские военные обсуждали, к каком типу техники отнести A30 – к САУ или танкам. Королевская артиллерия также остро нуждалась в боевых машинах, вооружённых 17-фунтовыми орудиями. Танкисты, в основном, были уверены, что удлинённый Cromwell с более мощным орудием - это танк, несмотря на более тонкую по сравнению с исходной машиной броню. Отдельную точку зрения на предмет спора имел танкист – начальник вооружения Бронетанковой школы в Лупворте. Он считал, что танковые дуэли на дистанциях в несколько километров закончатся вместе с окончанием боевых действий в Африке, а на коротких дистанциях пользы от 17-фунтовки по сравнению с 6-фунтовкой не будет. Артиллеристы, аргументируя тем, что с такой тонкой бронёй пускать крейсерский танк на поле боя нельзя, доказывали, что это САУ. Тем не менее было решено считать A30 танками.

К началу января 1943г. в Бате был собран макет третьего образца A30

Pilot С. Все три опытных образца строили из конструкционной стали.

23 января 1943г. представители Бронетанкового совета осмотрели A30 Pilot В и

составили список замечаний. В отчете много внимания уделялся именно башне.

(Рис.10)

Рис.10 - Один из

прототипов А30. Башня собрана на болтах, как у TOG 2*.

Двигатель привода поворота башни забраковали. Скорость вращения на

ровной местности была слишком большой для точного прицеливания, а при наклоне

плохо уравновешенная башня не поворачивалась совсем. Высокое трение в башенном

погоне исключало поворот башни вручную кроме как «на малые углы в самых

благоприятных условиях». Маховик вертикальной наводки был установлен неудачно,

что затрудняло подъём орудия.

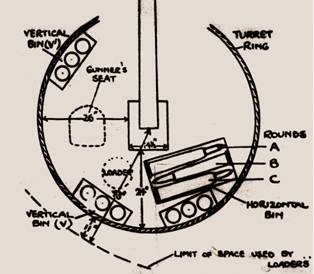

Неудачным посчитали расположение экипажа в башне. В башне находилось четыре человека: командир, наводчик и два заряжающих, один из которых выполнял обязанности радиста. Место командира было очень тесным из-за подбашенной корзины, пулемёта и боеукладок. Также сотрудники полигона советовали переделать корзину и убрать боеукладку со стороны командира, добавить прицельную планку на крышу башни и дать командиру рукоятки для вращения командирской башенки.

Башня была большой, но громоздкие боеукладки первой очереди и четыре

человека экипажа занимали в ней много места. Движения заряжающих

стеснялись боекомплектом. (Рис.11)

Рис.11 – Вид

сверху на башню А30, с обозначенными боеукладками.

Испытатели посоветовали убрать по одному патрону с каждого борта, чтобы заряжающие могли свободно двигаться. Взамен можно было хранить три патрона в кормовой нише под радиостанцией, которая сама мешала заряжающим при некоторых углах склонения орудия.

Поле зрения перископа наводчика оказалось перекрытым другими приборами на крыше танка. Телескопический прицел испытателям не понравился - чтобы смотреть в него, наводчику приходилось принимать неудобную позу.

После осмотра второго опытного образца (A30 Pilot B) было решено заказать первую партию из 200 машин. Окончательное решение о выпуске первой серии из 200 A30 было принято на совещании 9 (в некоторых источниках указывают 10) февраля 1943 года. Они получили регистрационные номера в диапазоне T.271901–T.272100.

На третьем опытном A30 Pilot C (возможно, появился в марте 1943г.) образце исправляли выявленные недостатки. Из-за перегруженности (боевая масса машины оставила 32,5 тонны) имелись проблемы с подвеской. Известно, например, о работах по улучшению положения членов экипажа в башне, за счет того, что на 4 дюйма опустили пол боевого отделения. Также пытались решить проблему установки пулемета, но установка его всё ещё была неудовлетворительной из-за отсутствия мешка для стреляных гильз, ограждения рукоятки затвора - при стрельбе она била командира по рёбрам, несовместимости с существующими ящиками с пулемётными лентами и других дефектов.

В опытные машины продолжали вносить изменения, которые предполагалось внедрять позже на серийных танках. Процесс шёл медленно: испытания стрельбой провели только к марту 1943 года (возможно, имеются ввиду испытания A30 Pilot С, а A30 Pilot B испытывался стрельбой в октябре 1942г.?). Машина могла вести огонь по неподвижным целям с 1500 ярдов (1370 метров), но стрельба по движущимся целям была трудной из-за недоработанного механизма поворота башни.

Несмотря на черепашьи темпы работ, A30 оставался основной надеждой британцев на новый истребитель танков.

В мае 1943г. A30 Pilot В разобрали для того, чтобы перекомпоновать боевое отделение по образцу A30 Pilot С. Работа над механизмом поворота башни продолжалась. В июне машина находилась на заводе BRC&W, где шла работа по устранению недостатков, выявленных во время испытаний. Окончание работ ожидали к 21 августа. A30 Pilot С тоже прибыл на завод для переделок, и нельзя было сказать, когда работы над этим танком закончатся. К концу августа появился новый прогноз: A30 Pilot В будет закончен к 10 сентября, а A30 Pilot С - «на несколько недель позже».

К 15 января 1944г. A30 Pilot С проехал на испытаниях 1053 мили. Механизм поворота башни «Метадайн» за это время проработал 20,5 часов. Танк стоял в ожидании новых гусениц и ведущих колёс, после чего ожидалось возвращение на полигон. На этой машине также отрабатывался новый затвор орудия. К этому времени построили и четвёртый прототип, A30 Pilot D, который тоже проходил различные испытания.

Тем временем A30 Pilot В проходил испытания стрельбой. Во время испытаний полуавтоматика работала безотказно, но обнаружились проблемы с обратными ударами пламени при стрельбе в полуавтоматическом режиме. После двух выстрелов из десяти случились вспышки такой мощности, что испытатели советовали проверить, не повредит ли огонь радиостанцию, которая располагалась напротив, в кормовой нише. Также огонь мог затронуть снаряды, которые свалили кучей в кормовой нише вместо того, чтобы доставать их из укладок. Даже в таком случае заряжание одного патрона занимало 7 секунд. Обратный удар пламени также отрицательно влиял на заряжающих, которые при стрельбе были вынуждены прижиматься к стенкам башни. При выстреле их бросало на различные предметы и крепления. Также заряжающим препятствовал лоток на ограждении орудия, который, по мнению испытателей, находился слишком высоко. При работе заряжающие задевали за перископ командира. Обнаружилась проблема с выбрасыванием из башни стреляных гильз. В боевом отделении собиралось до 10 гильз, после чего следовало прекратить стрельбу, подождать, пока гильзы остынут, а потом выбросить их через люк в крыше башни. Из-за их внушительного размера гильз эта работа была не из лёгких. Испытания выявили ещё одну проблему: наводчик не увидел ни одного трассера, и корректировка огня могла вестись только по наблюдению за разрывами.

Корпуса серийных машин решили собирать сварными – технологическая

оснастка Birmingham Railway Carriage and Wagon Company (BRC&W), наконец,

позволяла сваривать толстые броневые листы. Масса танка приближалась к 32

тоннам.

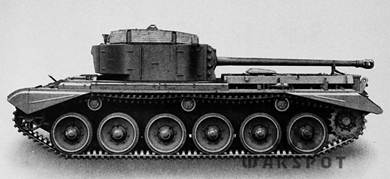

Серийное производство танка-истребителя, получившего индекс Challenger I («Претендент» или «Бросающий

вызов»),

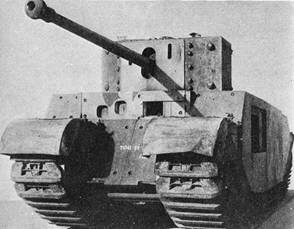

началось на BRC&W в марте 1944 года. (Рис.12)

Рис.12 – На фото

четвёртый серийный образец Challenger I.

Масса 32,5 (33,05) тонн. Габариты: длина 8147 мм, ширина 2908 мм, высота 2775 мм, клиренс 406 мм. Бронирование: лоб корпуса — 57-102 мм, борт корпуса — 32 мм, корма корпуса — 25-32 мм, крыша корпуса — ?мм, днище — 10 (8) мм, лоб башни — 64 мм, борт башни — 40 мм, корма башни — 40 мм, крыша башни — 20 мм. Экипаж 5 чел. Вооружение одна 17-фунтовая (76,2 мм) пушка QF17 L55 и один, спаренный с ней пулемет 7,62-мм Browning (-?). Боекомплект 42 выстрела (по другим данным, 52 выстрела), 1500 патронов. Не исключалась установка зенитного пулемета «Виккерс К» калибра 0,303 дюйма с 2000 патронами, а также 2-дюймового казнозарядного миномёта с 30 минами. Приборы прицеливания: оптический пулеметный и телескопический орудийный прицел No.39 Mk.I, перископические приборы Mk.IV. Двигатель Rolls-Royce Meteor, 12-цилиндровый, V-образный, карбюраторный, жидкостного охлаждения; мощность 600 л.с. при 2550 об/мин; рабочий объем 27 000 см3. Трансмиссия Merritt-Brown Z5, планетарные механизмы поворота, барабанные тормоза, двухдисковый главный фрикцион сухого трения, бортовые передачи. Ходовая часть на один борт: шесть обрезиненных опорных катков большого диаметра, ведущее колесо заднего расположений (зацепление цевочное), подвеска индивидуальная на цилиндрических пружинных рессорах. Гусеница шириной 356 мм. Средства связи - радиостанция No.19 со штыревой антенной.

Скорость по шоссе 51,5 км/ч, по проселку – 24 км/ч. Запас хода по шоссе 193 км. Преодолеваемые препятствия: высота стенки 0,91 м, глубина брода 1,37 м, ширина рва 2,59 м.

В марте 1944г. сдали восемь машин (первые

танки уже проходили испытания к началу апреля), в апреле - двенадцать, в мае -

одиннадцать и в июне - три. Машины с номерами T.271901–T.271940 имели

стандартную бронезащиту (Рис.13), но вопрос усиления бронирования изучался с

момента запуска серийного производства – если на начало разработки

«Челленджера» в 1942 году 63 мм лобовой брони казались достаточными, то в 1944

году для крейсерского танка, а тем более для танка-истребителя этого уже не

хватало.

Рис.13 – Машины

ранней серии.

В июле 1944г. машина с регистрационным номером T.271926 получила дополнительно бронирование лба корпуса и башни до 102 мм. Также, говорят, такое бронирование имел A30 Pilot D. По другой версии, лобовую броню башни довели до 4 дюймов (102 мм), щёки и лоб корпуса получили экраны толщиной 1 дюйм (25 мм). Дополнительное бронирование весило 30 британских центнеров (около 1,5 тонн), боевая масса увеличилась до 33,050 тонн (некоторые указывают: «почти до 34 тонн»). Однако танки, выпущенные в июле 1944г. (сдали 12 машин), в августе (22 шт.), в сентябре (22 шт.) и в октябре (19 шт.) получали только орудийную маску толщиной 102 мм. (Рис.14)

Рис.14 - Машина,

получившая усиленную защиту лобовой части башни.

Считается, что всего в марте-октябре 1944 года производителю удалось сдать первые 100 Challenger I.

Испытания танка с регистрационным номером T.271926

и A30 Pilot D, получивших усиленное

бронирование башни и корпуса показали, что скоростные характеристики Challenger I

с дополнительной бронёй не ухудшились – на испытаниях машина прошла в общей

сложности 2416 км. По другой версии, к 6 сентября 1944 года оба танка

прошли 1000 миль. Прототип во время испытаний часто выходил из строя -

случилось 17 поломок, а также было выявлено 19 малых дефектов. Серийный танк

отличился всего шестью малыми дефектами.

С ноября 1944 года (с машины, имевшей регистрационный номер T.272001)

началось производство Challenger I, получивших дополнительное бронирование корпуса

и башни. В ноябре их сдали 20 штук, в декабре - 16, в январе 1945 года - ещё 14

штук, в феврале - 13, в марте - 15 и в апреле - 5. Еще 17 танков Challenger I

было построено в оставшиеся месяцы 1945 года – всего считается, что было

получено 200 машин Challenger I, следовательно, машин с усиленным бронирование

должно быть 100 шт. (Рис.15)

Рис.15 – Одна из машин последней серии с усиленным бронированием корпуса и башни.

Согласно утверждённой структуре, в бронетанковых частях английской армии

танки-истребители должны были составлять 25% от численности бронетехники.

(Рис.16)

Рис.16 – Визуальное сравнение Challenger I с одним из главных его противников – немецким танком Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E.

Танки-истребители предполагалось передавать

для усиления соединений, на вооружении которых состояли танки А27М. А30 поступали

в распоряжение разведывательных полков. Указывается, что танки передавались по

12 единиц на каждый полк (позже 15), а каждое отделение состояло из трех А27М и

одного А30. Но

к лету 1944 года боеготовности не достигло ни одно подразделение, вооружённое

Challenger I. К концу июня 1944 года было готово всего 34 танка-истребителя. В

дальнейшем планируемое процентное соотношение между линейными танками и

танками-истребителями достигнуто не было: обычно на 233 танка всех типов

(исключая БРЭМ-ы) приходилось 36 истребителей.

Первым боевым соединением, получившим Challenger I, стала 7-я бронетанковая дивизия, произошло это уже после высадки в Нормандии. Это была единственная английская бронетанковая дивизия, полностью вооружённая танками Cromwell. Предполагалось, что соединение получит 45 Challenger I, но реальность оказалась совсем другой: к 24 июля в дивизии числился один такой танк-истребитель, к 31 июля - три. Существенные поступления Challenger I в войска начались в августе 1944 года. Правда, случаи применения танков-истребителей в бою были очень редкими. Первый из них зафиксирован 3 августа 1944 года, причём результаты оказались неоднозначными. В ходе боя 5-го Королевского танкового полка (RTR) против трёх Pz.Kpfw.IV и одного Pz.Kpfw.Panther был потерян один Cromwell, а все три выстрела Challenger I дали промахи. Фактически в Нормандии английские танки-истребители никак себя не показали. Первый успех пришёл осенью 1944 года. 18 сентября 1944 года в районе Брейгель в Нидерландах танк-истребитель из состава эскадрона “C” 11-й бронетанковой дивизии смог подбить «Пантеру». В тот же день три «Пантеры» записал на свой счёт экипаж Challenger I под командованием лейтенанта Эгертона из состава эскадрона “B”. Бои осени 1944 года показали, что сама по себе идея танка-истребителя была верной, но применение танков А30 было эпизодическим явлением. Несмотря на то, что производство Challenger I продолжалось, в войсках их не становилось заметно больше. Одновременно на фронте находилось лишь по нескольку десятков машин. (Рис.17)

Франция,

август 1944г.

Рис.17 – А30 в

боевой обстановке.

Сначала разведывательные полки выразили энтузиазм по поводу более мощных орудий, но вскоре пыл экипажей угас. Танки оказались не слишком надёжными, особенно из-за тенденции гусениц слетать с ведущего колеса. Также обозначились проблемы с ленивцами. Гусеница с них тоже слетала, и вдобавок их было очень легко повредить при езде по пересечённой местности. Пишут, что проблемы с ленивцами стали такими серьёзными, что все (-?) танки Challenger изъяли из танковых полков до её решения. Взамен в части направляли танки Sherman Firefly, вооруженные теми же 17-фунтовыми пушками (Рис.18).

Рис.18 - Sherman Firefly с 17-фунтовым противотанковым орудием.

Оказался довольно удачным танком-истребителем союзников.

15 ноября 1944г. начались испытания

доработанного танка Challenger (регистрационный номер Т.271977). Машина

получила не только новые ленивцы с приваренными металлическими кольцами, но и

направляющую гусеницы планку на бортах. Опытная машина прошла испытания в 8-м

гусарском полку. (Рис.19)

Рис.19 – Танки Cromvell и Challenger 8-гогусарского полка.

При плавных поворотах влево и вправо

гусеница угрожала слететь с ведущего колеса, но этого не произошло. Не слетела

гусеница и при езде по кустарнику. Однако при резком повороте на пересечённой

местности левая гусеница слетела и застряла на направляющей планке. Осмотр

показал, что это случилось из-за грязи, набившейся в ленивец. Испытатели

посчитали, что направляющие планки работают хорошо и защищают элементы ходовой

части от собственной гусеницы. Металлические кольца на ленивцах тоже сочли

удачным решением проблемы спадания гусениц.

К 7 апреля 1945 года все танки танка Challenger на материке прошли модернизацию, а новые машины, прибывавшие из Великобритании, уже имели новые ленивцы.

В войсках жалобы на ленивцы были не единственными и даже не самыми главными. Нарекание вызывала проблема с трассерами, что испытатели отметили ещё в первых испытаниях. Экипажи считали Challenger плохим танком с хорошей пушкой. Броня «Челленджеров», как и «Кромвелей», считалась достаточной по качеству, но недостаточной по толщине. Танкисты требовали броню, установленную под рациональными углами, способную выдерживать попадания 75-мм и 88-мм снарядов с 500 ярдов.

Несмотря на скромный вклад в дело Победы, танки Challenger отметились в хрониках парадов. (Рис.20, Рис.21)

Рис.20 - Черчилль

и Монтгомери на смотре 7-й бронетанковой дивизии. Берлин, 21 июля 1945 года.

Рис.21 – Кадр, в

котором запечатлен А30 на союзническом параде Победы в Берлине 7 сентября 1945г.

В первые послевоенные годы машины А30 оставались на территории европейских стран, контролируемых британскими войсками (Нидерланды и Германия). После этого танки А30 вернулись на родину. Пишут, что «в послевоенный период танк-истребитель быстро исчез из состава бронетанковых сил Великобритании». В некоторых источниках приводят год снятия танков А30 с вооружения – 1949г., но, вероятно, что танки А30 были сняты с вооружения в 1951-1952гг., как машины типа А27М Cromvell.

Считается, что до настоящего времени сохранилось два танка А30. Один находится в экспозиции голландского музея Overloon War Museum, а второй в британском Bovington Tank Museum. (Рис.22)

Рис.22 – А30 в музее.

Танки А30 передавались дружественным операторам.

В апреле 1945г.

восемь машин А30 прибыло в состав 1-й польской бронетанковой дивизии, ещё пять

в июне.

К маю 1945 года 1-й чехословацкая

бронетанковая бригада получила 22 танка Challenger I. В 1946 году машины

попали на вооружение 11-го танкового батальона. В конце 1940-х А30 перевели в

13-й дивизион самоходной артиллерии, где прослужили они до 1951 года. Позже А30

хранились на складах, в 1959 году все эти машины сдали в металлолом.

Следует упомянуть, что в 1944-1945гг. советская сторона хотела

заполучить А30 для испытаний, но дело кончилось перепиской.

Башенная САУ на базе Challenger.

Осознание того, что артиллеристам необходима подвижная платформа для

17-фунтовой пушки, появилось летом 1942 года, но артиллеристам был нужен не

танк, а САУ. К концу июня 1942 года появились первые требования к истребителю

танков. Фактически артиллеристы хотели получить тот же A30, но с более тонкой

бронёй и боевой массой около 26 т.

У артиллеристов были широкие планы на САУ истребителей танков. За 1943

год планировалось получить 1350 истребителей танков, за 1944 год ещё 450 штук,

а за первую половину 1945 года 200 штук.

Впервые эскизный проект САУ на базе А30 был представлен Роботхэмом на совещании 27 июля 1943 года. Осенью к эскизу добавился макет. Общая концепция новой противотанковой САУ была окончательно оформлена к концу декабря 1943 года. Проект получил индекс A30 SP, официальное название S.P. 17-Pr. A30. Согласно спецификации, боевая масса САУ не превышала 30 т, максимальная скорость составляла 52 км/ч. Шасси по проекту осталось тем же, что и у Challenger, главным отличием становилась башня. Первый вариант разработали на Stothert & Pitt, второй предложила Rolls-Royce. А30 имел высокую башню, которая помимо высокого силуэта задавала машине высокий центр тяжести. Предполагалось, что общая высота SP2 составит 2134 мм. От полноценной крыши на башне конструкторы Rolls-Royce отказались, сделав, подобно американским САУ, открытое сверху боевое отделение. Для уравновешивания кормовая часть башни получала массивный противовес. Экипаж сокращался до четырёх человек, из них трое находились в башне. Уменьшалась толщина брони башни: в лобовой части она составляла 50 мм, а с бортов и кормы 40 мм. Предпочтение отдали конструкции Rolls-Royce.

Пишут, что проектирование новой машины передали фирме Leyland. Предприятия компании были загружены текущими заказами, а конструктора проектированием нового крейсерского танка, поэтому компания предупредила, что разработка машины займет время - может закончиться к 1945г., а производство может начаться едва ли ни со второго квартала 1945г.

В ходе дальнейшего проектирования в башне сохранили подбашенную корзину (полик), что упростило работу расчёта, но уменьшило боезапас. Наводчик, в отличие от других английских танков и САУ, размещался справа от орудия. Ликвидировался спаренный с орудием пулемет. Существенно отличалась орудийная установка. Для её демонтажа носовая часть башни крепилась на болтах, что упрощало обслуживание. Само орудие также отличалось от того, что ставилось на Challenger. Модификация Mk.VII имела затвор, открывавшийся влево.

К 1944г. финальная версия S.P. 17-Pr. A.30 отличалась от исходного задания – даже встречается новое обозначение 17-pdr S.P. Mounting No.2.

Пока шло проектирование появилось требование максимально унифицировать САУ с новым танком Comet, разработанным на базе Cromwell. Для этого пришлось вносить некоторые изменения в конструкцию корпуса – корпус на 80% стал аналогичен корпуса танка А27М. В ходовую часть также внесли поправки – ввели по три поддерживающих ролика на борт. В начале января 1945 года подняли вопрос о разработке лёгкой крыши и для башни SP2, поскольку с фронта приходили сообщения, что экипажи, воевавшие на открытых сверху американских САУ М10 сами мастерили импровизированные крыши. В результате, сверху башни появился съемный бронированный навес, крепившийся на восьми металлических стойках. В непогоду щели могли прикрываться брезентовыми секциями. Навес имел откидные сегменты. Такая конструкция сегмента обеспечивала хорошую вентиляцию боевого отделения.

В конце января 1945 года САУ присвоили индекс Avenger I («Мститель»). Финальная версия S.P. 17-Pr. A.30 отличалась от исходного задания. (Рис.23)

Рис.654 – Финальный

вариант S.P.

17-Pr. A30, она же Avenger I.

Первый образец Avenger I сдали

в феврале 1945 года. Машина получила регистрационный номер S.348560. Второй

образец, S.348561, сдали в апреле. Машинам данного типа выделили пул в 500

номеров (с S.348560 по S.349059), именно столько Avenger I собирались

заказывать. (Рис.24)

В

походном положении.

Рис.24 - Четвёртый образец

Avenger I на испытаниях. Машину построили ближе к лету 1945 года.

Масса 31,248 т. (в отчёте по испытаниям называлась бо́льшая масса - 33 т). Габариты: длина 8710 мм, ширина 2900 мм, высота 2210 мм без навеса и 2500 мм с навесом, клиренс 406 мм. Бронирование: лоб корпуса — 57-101 мм, борт корпуса - 32 мм, корма корпуса - 25-32 мм, крыша - ? мм, днище - 10 мм, лоб башни - 80 мм, борт башни - ? мм, корма башни - ? мм, крыша башни (- навеса?) - 20 мм. Экипаж 5 чел. Вооружение одна 17-фунтовая (76,2-мм) пушка, добавляют еще один 7,71-мм пулемет Bren, но неясно, устанавливался ли он в корпусе или был возимым. В одних источниках прямо указывают, что для улучшения снарядостойкости лобового элемента корпуса «были упразднены оба круглых люка и установка курсового пулемета и в лобовом листе. Вместо них водитель получил смотровой прибор и люк прямоугольной формы в крыше корпуса. На месте пулемета теперь размещался ящик с инструментами». «Для защиты экипажа от пехоты Avenger I комплектовался ручным пулемётом Bren». В других – сообщается: «Дополнительное вооружение включало один 7,71-мм пулемет Bren». Боекомплект 55 выстрелов. Приборы прицеливания - телескопический орудийный прицел No.39 Mk.I и, возможно, оптический пулеметный прицел. Двигатель Rolls-Royce Meteor, 12-цилиндровый, V-образный, карбюраторный, жидкостного охлаждения; мощность 600 л.с. при 2550 об/мин; рабочий объем 27 000 см3. Трансмиссия: пятискоростная коробка передач Merritt-Brown Z5, планетарные механизмы поворота и барабанные тормоза, двухдисковый главный фрикцион сухого трения и бортовые передачи. Ходовая часть на один борт: шесть обрезиненных опорных катков, 3 поддерживающих ролика, ведущее колесо заднего расположений (зацепление цевочное), подвеска индивидуальная на цилиндрических пружинных рессорах (- вероятно, с амортизаторами); ширина трака гусеничной цепи – 393 мм и шагом 243 мм. Средства связи радиостанция No.19 со штыревой антенной.

Скорость 52 км/ч по шоссе, 32 км/ч по

проселку. Запас хода по шоссе 170 км. Преодолеваемые препятствия: высота стенки

0,91 м, глубина брода 0,91 м, ширина рва 2,59 м.

В июле 1945 года на испытания

поступил третий образец Avenger I. В ходе пробега машина прошла 2426 км по шоссе и 2406 км по

просёлку. Как показали длительные ходовые тесты, рост массы не слишком

сильно повлиял на динамические характеристики. В ходе испытаний максимальная

скорость составила 56 км/ч, средняя скорость по шоссе - 43,5 км/ч, а по

просёлку - 29 км/ч. Самыми сложными оказались последние 1600 км, как пишут,

«самоходка начала буквально «сыпаться». За это время было обнаружено 37 различных

мелких дефектов, а на 1984-м километре испытаний пришлось менять коробку

передач. Тем не менее общие результаты испытаний признали вполне

удовлетворительными. Как было указано в отчёте, бо́льшая часть дефектов

являлась результатом заводского брака. Отмечалось, что опорные катки машины

успешно прошли испытания. Вполне удачным получилось боевое отделение, а также

орудийные укладки. В среднем, на перезарядку требовалось 8 секунд, что было

нормальным результатом. Критике подверглось место водителя (особенно

много нареканий пришлось на конструкцию сиденья). При существовавшей

конструкции видимость из переднего смотрового прибора оказалась плохой - у

Avenger I его заменили на куда меньшую по размерам конструкцию, чем на

Challenger или Cromwell. Неудобным было и переключение скоростей.

САУ Avenger I появилась, когда потребность в них отпала по причине окончания WWII, поэтому производить эти машины не торопились – за первые 7 месяцев 1945 года сдали не более 10 машин этого типа. Из запланированных 500 САУ Avenger I в период с февраля 1945г. по конец марта 1947г. сдали 80 машин с регистрационными номерами S.348560–S.348639 (из них большинство к весне 1946 года). По другой версии, поставки серийной продукции продолжались до 1946 года включительно и прекратились после сборки 230-й машины. Некоторые считают, что было построено не более 100 САУ Avenger I.

Истребители танков Avenger I передавались после войны батальонам самоходной артиллерии двух полков. Как минимум один из них оказался в BAOR (британская армия на Рейне), то есть в английской зоне оккупации. Последние машины этого типа использовались в составе Royal Artillery Wing вплоть до 1949 года, после чего их списали. (Рис.25)

Рис.25 – Галерея САУ Avenger I.