Light Cruiser Tank Mk.VII А17

Light

Cruiser Tank Mk.VII А17

Британия

Легкий крейсерский

танк

|

масса |

7,62 т |

|

вооружение |

40/42-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

3 чел. |

|

мощность силовой установки |

165 л.с. |

|

проект |

1936-1937гг., Little, Vickers |

|

выпускался |

1937-1942гг., Vickers 100/177 шт. включая 1 прототип |

Основная статья:

Британское танкостроение 1929-1938гг.

Лёгкая классика и

её обновления

После смерти главного танкового инженера Vickers Кардена

(Рис.1) новый ведущий специалист Лесли Литл (Рис.2) получил задание

спроектировать принципиально новый легкий пехотный танк, причем заказ этот шел

не от военных, а являлся инициативой руководства Vickers.

Рис.1

- Sir John Valentine Carden

(1892-1935гг.).

Рис.2 - Leslie Francis Little.

Проект получил первоначальное обозначение “Project

P.R.” и предварительное название “Purdah” (эквивалент хиджаба). Пишут, что в

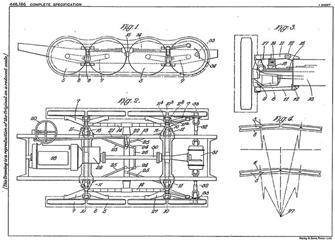

1936г. Литтл разработал проект трактора с уникальной ходовой частью.

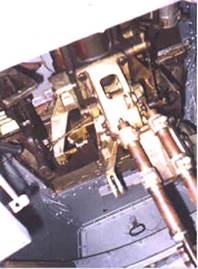

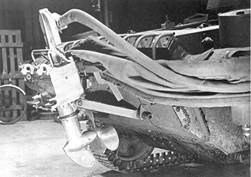

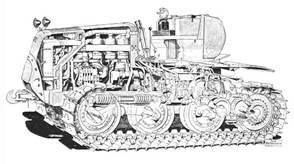

Рис.3 – Исходная конструкция ходовой Литтла.

Дальнейшая эволюция привела к появлению

индивидуальной подвески катков, а ведущие колеса и ленивцы сделались

поворотными. За счет изгиба гусеничных лент такая ходовая могла поворачивать

по-автомобильному, что позволяло увеличить скорость прохождения поворотов.

(Рис.4)

Рис.4 – Шасси и ходовая Литла в финальной

конфигурации.

Во многих

источниках ходовую Литла описывают как некую производную от ходовой Кристи,

едва ли не со свечной пружиной в качестве главного элемента подвески, но как

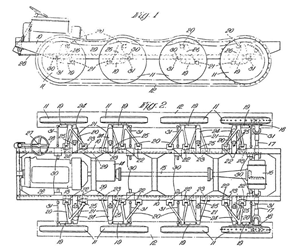

видим, это ошибочное мнение, Литл создал совершенно оригинальную конструкцию. Применительно на борт

ходовая Литла выглядела предельно просто: 4-е опорных катка, 3 из которых имели

резиновые бандажи, а четвертый не имел, поскольку выполнял роль ведущего колеса

при помощи цевочного зацепления посередине гусеницы. При помощи рулевой колонки

автомобильного типа и рулевых тяг поворачивались передние и задние колеса

(первые и четвертые), что вызывало изгиб гусеницы с шарнирами типа

«лента-змея», и танк менял курс в требуемом направлении. Такая система

позволяла машине поворачивать в нужную сторону с радиусом около 94 футов на

полном ходу без подтормаживания гусениц. Уменьшить радиус разворота можно было

дополнительным подтормаживаним гусениц, но при этом средние колеса (вторые и

третьи) качались относительно продольной оси. Никаких гидроприводов или других

аналогичных новшеств, облегчавших поворот рулевого колеса водителем, не

предусматривалось, так что при энергичных эволюциях (особенно на больших

скоростях) требовалось прикладывать. По другим сведениям, танк управлялся

рулевой колонкой с гидроусилителем руля, что должно было облегчать работу водителя

при работе с рулевым колесом. Мелкозвенчатая

гусеница собиралась из 99 металлических траков шириной 241 мм.

Пишут, что с сентября 1936г., т.е. еще до

ввоза в страну танка Кристи М1931 на Vickers,

начались работы по проектированию нового легкого танка на шасси “Project P.R.”.

Первый прототип танка P.R. был собран в

декабре 1937 года – по другим данным, весной 1938г. (Рис.5)

Рис.5 – Прототип танка P.R. с макетом башни и без вооружения.

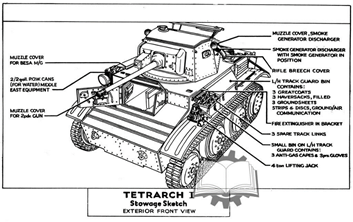

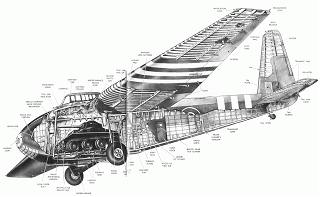

Максимальная толщина брони 14 мм. Корпус танка был классической компоновки. В передней части располагалось отделение управления и механизм натяжения гусениц. Место водителя находилось по продольной оси корпуса, а над его головой устанавливалась характерная коробчатая рубка с тремя смотровыми щелями. На крыше боевого отсека, занимавшего среднюю часть корпуса, устанавливалась двухместная башня, где размещались места для командира машины (он же стрелок) и заряжающего. В бортах башни имелись смотровые приборы, а на крыше сделали вырезы под командирский люк и перископический прибор. (Рис.6)

Рис.6 – Компоновка танка.

Поворот башни мог осуществляться как вручную, так и с помощью электропривода. Средства связи включали внутреннее переговорное устройство, с наушниками и микрофонами для каждого члена экипажа, и радиостанции №19, установленной в кормовой части башни. Штыревая антенна выводилась на правый борт. В кормовой части корпуса устанавливалась силовая установка, основу которой составлял 12-цилиндровый бензиновый двигатель Meadows мощностью 165 л.с. По бортам, и в вертикальном кормовом бронелисте, устанавливались бронированные жалюзи – они защищали вырезы, через которые поступал воздух для охлаждения силовой установки. Выхлопная труба и глушитель были выведены на правый борт. Трансмиссия включала следующие элементы: пятискоростная коробка передач Meadows Туре 30, дифференциал и бортовые редукторы. Запас топлива хранился в дух баках ёмкостью 22,5 галлона каждый (всего 170,3 литра), для системы смазки имелся один маслобак на 4 галлона. Ещё одной отличительной чертой нового танка стало усиленное вооружение - в общей орудийной маске устанавливалось 2-фунтовое (42-мм) орудие и спаренный с ней 7,71-мм пулемет Vickers. Наведение на цель осуществлялось при помощи телескопического прицела, установленного слева от орудия. На борту башни также крепился двухствольный дымовой гранатомет.

Опытный образец был закуплен военными, но простоял в ангаре до мая 1938г., когда военные специалисты из Отдела Механизации (Mechanisation Board), наконец, приступили к его тестированию. Прототип P.R. с макетом башни и без вооружения доставили на полигон Экспериментального бюро механизации (Mechanisation Experimental Establishment) в Элдершоте. При массе 7600 кг танк смог развить максимальную скорость до 65 км/ч!

В целом, танк производил двойственное впечатление. По назначению, бронезащите и скоростным качествам P.R. больше соответствовал малым легким танкам. В то же время планируемый состав вооружения приближал его к танкам крейсерского типа. 8-го июня 1938 года военные чиновники собрались на совместное совещание, на которое были приглашены представители от военного ведомства, Генерального штаба и Королевского Танкового Корпуса. После некоторых прений военным показалось, что танк типа P.R., подобно малым легким танкам, может справиться с разведкой, наблюдением и с поддержкой наземных соединений. Танк P.R определялся как «лёгкий крейсерский» (Light Cruiser Tank Mk.VII). Все заинтересованные стороны в конечном итоге сошлись на том, что фирма Vickers получит заказ на 70 танков, но их выпуск будет иметь низкий приоритет. На следующих совещаниях, проведенным 15-го и 20-го июня, чиновники согласовали начало поставок серийной продукции в начале 1940 года, параллельно потребовав внести ряд изменений в конструкцию. В частности, указывалось недостаточное охлаждение двигателя, а также быстрый износ гусеничных траков и элементов подвески. Помимо этого, были включены требования увеличить размеры верхнего люка для доступа к двигателю и люка для высадки-посадки экипажа, и установить вытяжной вентилятор в башне. Окончательное решение в пользу серийного выпуска легкого крейсера фирмы Vickers последовало 23-го июня 1938 года, когда заказ был увеличен до 100 экземпляров. Одновременно прототип получил армейское обозначение А17Е1 (номер WD NТ5757) (Рис.7), а изготовленный по результатам его доводки эталонный образец обозначался как А17Е2. (Рис.8)

Рис.7 – Light Tank A17E1. Как видим, на

прототипе некий опытный состав вооружения.

Рис.8 – Финальная конфигурация вооружения.

Название Tetrarch («четырехарочный») было присвоено танкам типа А17 в сентябре 1941 года – говорят, вначале им хотели присвоить имя Greyhound I (порода собак).

Серийный выпуск «лёгких крейсерских танков» начался в июле 1940 года – для этого были выделены мощности фирмы Metropolitan Cammell Carriageand Wagon (договор подписан 25 января 1939г.), где уже находился готовый броневой прокат. В конструкцию танка внесли ряд небольших доработок, включая замену пулемета Vickers на 7,92-мм пулемет Besa. К этому времени военное ведомство увеличило заказ до 220 машин, но фактически было собрано, по одним сведениям 100 танков, по другим - 177 шт. Первые 15 лёгких танков Mk.VII были выпущены в 4 квартале 1940 года, 30 - в 1 квартале 1941 года и 20 - в третьем. Ещё 35 танков ожидалось получить до конца года. Регистрационные номера машин начинались с T.9266 и заканчивались T.9365, то есть общий выпуск составил 100 машин. Последний серийный А17 покинул сборочный цех в первом квартале 1942 г., но заказчик получил последние танки лишь полгода спустя.

Серийные машины имели массу 7620 кг. Габариты: длина – 4627 мм, ширина – 2390 мм, высота – 2110 мм, клиренс 356 мм. Бронирование: лоб корпуса — 16 мм, борт корпуса — 14 мм, корма корпуса — 10 мм, крыша корпуса — 7 мм, лоб башни — 14 мм, борт башни — 14 мм, крыша башни — 4 мм, днище — 7 мм. Вооружение: одна 2-фунтовая пушка Mk.IX, один 7,92-мм пулемет Besa и два дымовых гранатомета калибра 101,6 мм. Боекомплект 50 выстрелов, 2025 патронов и 8 дымовых гранат. Экипаж 3 чел. Двигатель Meadows MAT, бензиновый, 12-цилиндровый, горизонтально-оппозитный, жидкостного охлаждения, рабочий объем 8860 см3, мощность 165 л.с. при 2700 об\мин. Трансмиссия механического типа: пятискоростная коробка передач Meadows Туре 30, дифференциал, бортовые редукторы. Скорость 64 км/ч по шоссе 45 км/ч по местности Запас хода по шоссе 225 км. Преодолеваемые препятствия: угол подъёма 35°, высота стенки 0,61 м, глубина брода 0,91 м, ширина рва 1,52 м. Средства связи радиостанция №19 со штыревой антенной, внутреннее переговорное устройство. (Рис.9, Рис.10)

Один из 15

образцов, выпущенных в 1940 году.

Рис.9 – Серийные танки Tetrarch.

Внизу - вариант с дополнительными ящиками и креплениями под зенитный пулемет, 1941г.

Вид через открытый люк водителя.

Вид внутри башни с места водителя.

Рис.10 – Интерьеры А17.

Несколько танков Tetrarch могли получить к орудиям т.н. насадку-адаптер Littlejohn. (Рис.11)

Рис.11 – Tetrarch, на котором установлено орудие с насадкой Littlejohn.

Приспособление Littlejohn (Рис.12) было разработано для 40-мм британских противотанковых орудий QF 2 pounder чешским изобретателем Франтишеком Янечеком.

Рис.12 – Насадка-адаптер на ствол 40-мм британского противотанкового орудия QF 2 pounder.

Практически все собранные машины были в «линейной» комплектации, однако весной 1941 года, один из танков Tetrarch в экспериментальном порядке оборудовали комплектом Duplex Drive. Эта конструкция, предложенная инженером Н. Штраусслером, представляла собой натяжную герметичную «ванну», стенки которой были выполнены из непромокаемого материала и крепились по периметру корпуса на 36 стойках. Также этот танк оборудовался навесным мотором с гребным винтом. (Рис.13)

Рис.13 - Tetrarch с системой DD.

Два первых серийных танка были направлены для ознакомления в 6-ю танковую дивизию и ещё по одной машине передали в распоряжение Бронетанковой Школы в Лулворте и МЕЕ. Специалисты, оценивавшие новую машину, сошлись во мнении, что Tetrarch обладает отличными динамическими качествами, но на мягком и песчаном грунте управление танком было сильно затруднено. Также отметили, что по уровню вооружения танк вполне отвечает предъявленным требованиям, хотя совмещение командиром функции наводчика может негативно влиять на боевые возможности экипажа.

В войска легкие крейсеры стали поступать с ноября 1940г. Первым подразделением, получившим новые машины оказался 10-й полк королевских гусар (10-th Royal Hussars regiment), входивший в состав 1-й бронетанковой дивизии. До конца июня 1941г. 1-я бронетанковая дивизия получила 33 Light Tank Mk.VII. (Рис.14)

Рис.14 - Танки в составе 10-го полка королевских гусар, 1-я бронетанковая

дивизия, июнь 1941 года.

Но гусары (а вслед за ними и другие) предпочитали отправлять легкие крейсера Tetrarch в учебные подразделения, сомневаясь в их боевой ценности. Уникальная ходовая часть оказалась не слишком надежной - тяги катков и кронштейны телескопических амортизаторов, ввиду нагрузки, нередко ломались. Отмечалась низкая проходимость танка вне дорог.

Несколько танков Tetrarch направили в Египет. Однако, испытания одного танка Tetrarch привели к выводу о невозможности нормальной эксплуатации машин этого типа в условиях жаркого климата. Наибольшие проблемы возникали с перегревом двигателя – решить их не удалось, что подвело черту под «африканской» карьерой танков Tetrarch. (Рис.15)

Рис.15

– Танк в пустынном камуфляже.

В середине 1941г. были созданы силы для проведения специальных операций, в состав которых входило три отдельных танковых эскадрона. Сюда 14 августа 1941г., в том числе, направили 12 танков Tetrarch – составили Легкий Эскадрон Специального Назначения Королевского Танкового Корпуса. Эти танки в 1941-1942гг. участвовали в операциях в Сьерра-Леоне и на Мадагаскаре. На Мадагаскаре британцы потеряли в боях от огня французской артиллерии несколько танков Tetrarch.

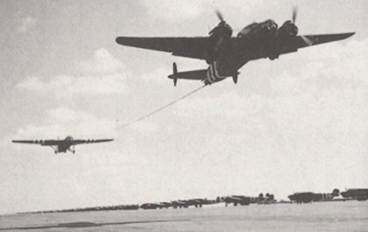

Тем временем с июня 1940г. в Британии начали формировать воздушно-десантные силы. В мае 1941 года утвердили требования к тяжелым грузовым планерам, которые должны были иметь возможность переброски танков массой до 5,5 тонн на расстояние 560 км. Следствием этого решения стало появления планера General Aircraft GA-49 Hamilcar. (Рис.16)

Рис.16 – Планер General Aircraft GA-49 Hamilcar и его воздушная буксировка.

В качестве десантного танка выбрали Tetrarch, хотя по весовым характеристикам он заметно превышал установленные нормы. (Рис.17)

Рис.17 – Положение танка Tetrarch на борту планера Hamilcar.

Единственным десантным соединением, имевшем на оснащении танки, долгое время оставался Light Tank Squadron (Легкий Авиадесантный Эскадрон Королевского Танкового Корпуса), формирование которого началось 19-го января 1942 года. В его составе насчитывалось всего 19 танков Tetrarch. Основной задачей танков являлся молниеносный захват объектов на территории противника и удержание их до подхода основных сил. Официально эскадрон был включен в состав авиадесантной дивизии 24-го июня, но он мог действовать самостоятельно. По состоянию на декабрь 1942 года RAC имел в своём распоряжении 50 танков Tetrarch, пригодных для дальнейшего использования. Лишь в январе 1944 года были начаты тренировки по воздушной переброске танков. (Рис.18)

Рис.18 – Выгрузка танка Tetrarch из грузового планера.

В ходе тренировочных полётов эскадрон совместно с пилотами из Glider Pilot Regiment, который был специально выделен для данной цели, совершил 2800 полётов, что в среднем составило по 50 вылетов на один экипаж. В течение всего периода тренировок было несколько крупных инцидентов, в ходе которых погибло 7 пилотов.

Рис.19 –Танки Tetrarch 6-й воздушно-десантной дивизии.

Внизу - с 76,2-мм орудием, модернизация 1944 года.

24-го мая 1944 года, после завершения тренировок, эскадрон лёгких танков был отправлен в транзитный лагерь на аэродроме Таррант Раштон (Tarrant Rushton), в то время как остальная часть полка отправилась на авиабазу RAF в Брайз Нортон (Brize Norton). Именно с этих аэродромов танкам пришлось подняться в воздух для выполнения первой и последней в их карьере воздушно-десантной операции, имевшей кодовое название “Tonga”. Операция началась ночью 5-го июня, когда подразделения 6-й военно-воздушной дивизии были десантированы на востоке Нормандии. Десантники имели задачу прикрыть восточный фланг наступавших с моря частей, а также захватить стратегически важные мосты через Канский канал и реку Диве. Кроме того, им предстояло уничтожить артиллерийские батареи противника. Задача была многоплановая и осложнялась недостатком транспортной авиации. Три бригады полка предстояло десантировать в два захода, причем 6-й полк предстояло десантировать во втором эшелоне. Однако, собранные разведчиками данные показали, что немцы оборудовали на предполагаемых площадях высадки антипланерные заграждения. Танки Tetrarch перевели в первый эшелон, а их экипажам поставили задачу расчистить поля, пригодные для посадки планеров. В дальнейшем им предстояло действовать в интересах 5-й парашютной бригады, проводя разведку местности и препятствуя развитию контратак противника. В общей сложности планерами Hamilcar было доставлено 6 (или 7) танков. Несколько машин было потеряно еще при транспортировке. Первый Tetrarch был потерян во время полёта – по всей видимости, его закрепили недостаточно жестко, и танк пробил носовую часть планера. Обе машины (и танк, и планер) рухнули в море примерно посреди пути. Далее, уже в ходе посадки на территории Нормандии, произошло столкновение двух других планеров, в результате которого ещё два Tetrarch оказались уничтоженными. Четвертый танк, едва успев выгрузиться, был протаранен планером и перевернулся. Но на этом неприятности не закончились - после высадки остальные танки оказалась временно обездвижены, намотав на колеса и гусеницы узлы креплений и парашютных строп. (Рис.20)

Рис.20 - Обездвиженный Tetrarch в Нормандии.

В ряде случаев пришлось даже задействовать сварочные горелки. Собрав все уцелевшие танки эскадрон начал выдвигаться на юг для соединения с остальными силами полка, где был получен приказ оказать поддержку 8-й парашютной бригаде, действовавшей в районе лесного массива Буа де Баван (Bois de Bavent).

Танкистам поставили задачу совместно с батальоном десантников провести разведку окрестностей, в процессе которой имел место первый бой с немецкими войсками. К концу 7-го июня эскадрон безвозвратно потерял два Tetrarch: один был уничтожен самоходным орудием, а второй подорвался на мине. Тем временем авиадесантная дивизия перегруппировала свои силы и продолжила наступление вглубь Нормандии. Задача для танков не изменилась, однако командование полка всячески старалось избегать каких-либо столкновений с немецкой бронетехникой. Выбранная тактика принесла положительные результаты – потери оказались минимальны и вплоть до конца июля танки Tetrarch многократно участвовали в совместном патрулировании с пехотными подразделениями, обеспечивая им огневую поддержку. В начале августа практически все сохранившиеся машины заменили на крейсерские танки А27М. Исключение составили только три танка Tetrarch, оставленные при штабе эскадрона “А”. Окончательно танки Tetrarch вывели из первой линии в октябре 1944 года, когда полк подвергся очередной реорганизации.

Согласно отчету военного ведомства, изданному в январе 1946 года, танки Tetrarch признавались полностью устаревшими. Однако, некоторое их количество продолжало использоваться в составе 3-го гусарского полка вплоть до 1949 года. В течение этих трех лет танки Tetrarch находились на авиабазе RAF в Фейрфорде, где экипажи проходили обучение десантированию с планеров Hamilcar. Тренировки закончились в 1950 году, по причине полного износа материальной части полка.

Помимо британцев танки Tetrarch применяли советские. 27 декабря 1941 года партия из 20 танков Tetrarch прибыла в Зенджан (Иран). Среди присланных оказались и подержанные машины (танки с номерами T.9266, T.9267 и T.9268 - на фотографиях этих машин прекрасно видны маркировки 10-го полка королевских гусар) и новые. 19 танков зачислили в 151 танковую бригаду Закавказского фронта, 1 машину отправили для изучения на полигон НИИБТ в подмосковную Кубинку. (Рис.21)

Рис.21 – Подмосковный Tetrarch, регистрационный номер T.9328, фото 1944г.

Рис.22 – Советские

тетрархи передвигаются по руслу горной речки.

Летом 1943г. специалисты из Кубинки,

наконец, представили заключение по британскому танку. Основная мысль документа

(на 9 стр.) свелась к тому, что легкий

танк МК-VII представляет собой сложную по конструкции, маломанёвренную машину

со слабой бронёй; по этой причине она не представляет интерес как боевая

единица в советской армии.

К настоящему времени сохранилось всего два

танка Tetrarch. Один из них находится в британском музее бронетехники (г. Бовингтон),

а второй танк можно увидеть в российской Кубинке.

В 1946 году британцы вернулись к идее создания трактора на основе ходовой части Tetrarch. В 1948 году был предложен бульдозер VR 180, также известный под названием Vigor («Энергия») (Рис.23).

Рис.23 – Трактор VR 180 Vigor.

Рис.24 - Трактор VR 180 Vigor в современной жизни.