Infantry Tank Mk II Matilda А12

Infantry Tank Mk II Matilda А12

Британия

Средний по массе

тяжелобронированный пехотный танк

|

масса |

26,9 т |

|

вооружение |

40-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

4 чел. |

|

мощность силовой установки |

174/190 л.с. |

|

проект |

1936-1937гг., Royal Ordnance Factory Woolwich |

|

выпускался |

1937-1943гг. (август), The Vulcan Foundry Ltd., Ruston &

Hornsby Ltd., John Fowler & Co., London, Midland and

Scottish Railway (LMS), North British Locomotive Company (NBL),

Harland & Wolff Ltd. 2689 шт. |

Основная статья:

Британское танкостроение 1929-1938гг.

Еще в 1934г. генерал-инспектор RTC Хобарт

в своем докладе о возможных перспективных типах танков упоминал вариант

пехотного танка - хорошо бронированной машины, вооруженной пушкой и

противопехотным пулеметом, способной бороться с бронетехникой противника. По

данной теме разрабатывался вариант А10Е1 (Рис.1), но в ноябре 1936г. было

выдано новое ТЗ на пехотный танк.

Рис.1 - Infantry А10Е1.

Это ТЗ предполагало разработку пушечно-пулеметного

пехотного танка, оснащенного 2-фунтовым (40-мм) орудием и спаренным 7,71-мм

пулеметом в двухместной башне, с бронированием не менее 60 мм, причем ходовую

часть надлежало закрыть экранами. В качестве силовой установки предлагалось

выбрать дизель AEC. Максимальная скорость танка определялась в 15 миль в час (24 км/ч),

а масса не должна была превышать 14 «длинных» тонн. Первоначально заказ, вроде

бы, передали фирме Vickers, но специалисты Vickers выразили сомнение, что шасси

А10Е1 годится под столь тяжелобронированную машину, а на базе А11 (Рис.2)

создание танка с такими ТТХ невозможно.

Рис.2 - Легкий по

массе тяжелобронированный пехотный танк Infantry Tank Mk I А11.

Военным пришлось передать задание на Royal

Ordnance Factory в Вулвиче. Местные инженеры в качестве базы для нового танка

взяли конструкцию А7, точнее – А7Е3 (Рис.3).

Рис.3 – Средний танк Medium Tank А7Е3.

От данного танка заимствовали ходовую

часть и установку двух дизельных двигателей, но башню пришлось проектировать «с

нуля», обновили и корпус. Предложенный проект был хорошо оценен в военном

ведомстве, и в ноябре 1936 года последовал заказ на постройку полноразмерного

деревянного макета и двух опытных образцов из неброневой стали.

Рассмотрение макета состоялось в апреле

1937 года, когда танк уже получил индекс А12Е1 и название “Matilda Senior”.

Макетная комиссия осталась довольна проделанной работой, но после серии

консультаций с разработчиками было принято решение запланировать возможность

установки 3-дюймовой гаубицы для варианта CS (танка ближней огневой поддержки)

и ряда других элементов конструкции, позволявших более полно использовать

возможности этой машины. Также была утверждена установка двух дизелей АЕС и

планетарной коробки передач Wilson.

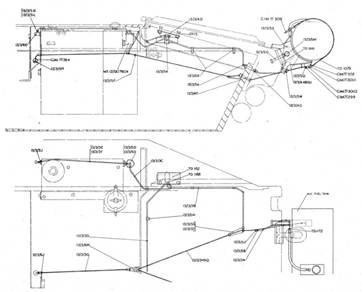

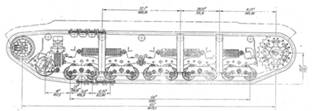

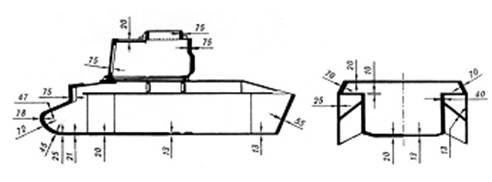

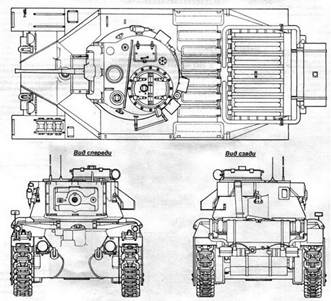

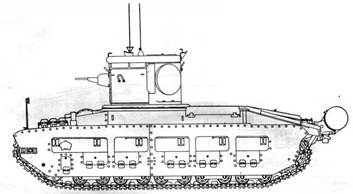

Пехотный танк А12 (Рис.4) имел

классическую компоновку и многокатковую ходовую часть.

Рис.4 – А12 в общем виде с

борта и спереди.

Корпус танка был комбинированным. Лобовая

часть, подбашенная коробка и корма были литыми, в то время как борта и

фальшборты представляли собой элементы из катаной броневой стали. Все детали соединялись друг с другом гужонами. В носовой части

корпуса, по продольной оси, размещалось место водителя и приборы управления

танком. Обзорность в боевом режиме обеспечивалась перископическим прибором

Mk.IV и смотровым лючком. На марше водитель мог воспользоваться люком в крыше

отделения управления. Броневая крышка люка имела одну интересную особенность –

в маршевом положении она сдвигалась назад и полностью утапливалась в корпус,

фиксируясь специальным механизмом.

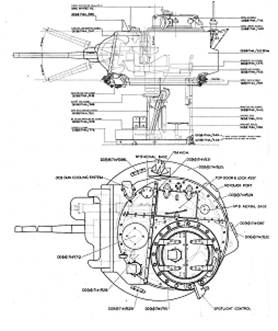

В боевом отделении, занимавшем среднюю

часть корпуса, предусмотрели место для радиостанции No.11 и укладки части

боекомплекта. Теперь в башне следовало разместить трех членов экипажа. Внутренняя

связь обеспечивалась переговорным устройством на четырех абонентов. На крыше

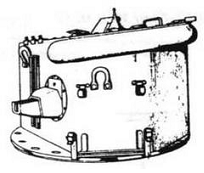

боевого отделения устанавливалась литая трехместная башня конической формы.

(Рис.5)

Рис.5 – Башня А12.

Трехместную литую башню разработали в

сотрудничестве с фирмой Vulcan. В лобовом листе башни, имевшем толщину 75 мм, в

общей маске монтировалось 2-фунтовое (40-мм, в некоторых источниках пишут

42-мм) орудие Ordnance Q.F. Mk.IX-X с длиной ствола 52 калибра. Максимальные

углы вертикального наведения колебались в пределах от +20 до -15. Слева от

орудия находился телескопический прицел No.24B Mk.I с 1,9-кратным увеличением,

а справа устанавливался 7,71-мм пулемет Vickers. Кроме того, на правом борту

мог крепиться двуствольный 101,6-мм дымовой гранатомет. Боекомплект состоял из

92 выстрелов, 2800 патронов (100 магазинов) и 8 дымовых гранат. На крыше башни

размещалась командирская башенка с двухстворчатым верхним люком. В его передней

створке и перед башенкой устанавливалось ещё по одному перископическому прибору

Mk.IV. Справа располагался люк заряжающего. Башня оборудовалась металлическим

полком и могла вращаться как вручную, так и с помощью гидропривода. Минимальное

время полного поворота башни составляло 18 секунд, но фактически оно редко было

меньше 24 секунд.

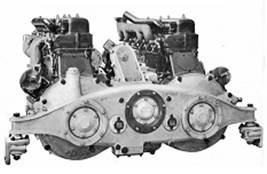

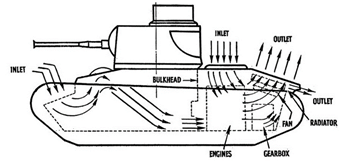

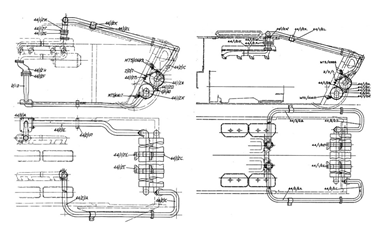

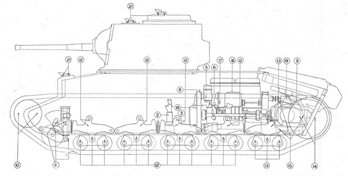

Силовая установка (два дизельных

двигателей АЕС мощностью по 87 л.с., установленные параллельно продольной оси)

и трансмиссия размещались в кормовой части корпуса. (Рис.6)

Рис.6 - Силовая установка,

состоявшая из двух моторов AEC A183/A184.

Каждый из двигателей работал отдельно и

оснащался собственными системами питания, охлаждения и смазки. На прототипе

выхлопные трубы выводились с левого борта. Для запуска двигателя использовался

стартер напряжением 24В и мощностью 2,5 л.с. Тормоза – ленточные, с обшивкой из

ферродо. В состав трансмиссии входили следующие элементы: — планетарная коробка

передач Wilson (6 передач вперед и 1 назад); — поперечная передача с общим

валом; — однодисковое сцепление автомобильного типа на каждый двигатель; —

сухие многодисковые бортовые фрикционы; — одноступенчатые бортовые передачи.

Жидкостная система охлаждения была закрытого типа с принудительной вентиляцией.

Приток воздуха обеспечивался двумя трехлопастными вентиляторами, установленными

на коробке передач. Основной воздушный поток проходил через верхние жалюзи,

обдувая масляной радиатор и двигатель. Далее, пройдя через трубчатые радиаторы,

воздух выдувался наружу при помощи дополнительных вентиляторов. Дополнительный

поток воздуха поступал через жалюзи в крышках инструментальных ящиков. Проходя

через отделение управления и боевой отсек, он обдувал картер двигателя и затем

соединялся с основным потоком. (Рис.7)

Рис.7 – Схема вентиляции танка А12.

Ёмкость двух топливных баков составляла 225

литров, маслобаков – 46 литров. В днище танка было сделано три люка,

предназначавшихся для эвакуации экипажа, доступа к двигателю и коробке передач,

а также отверстия для слива топлива и масла.

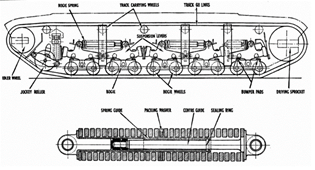

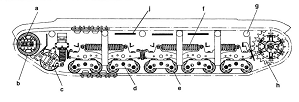

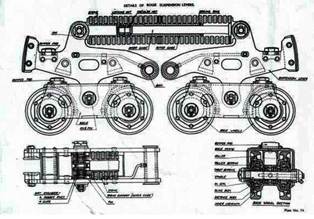

Ходовая часть танка А12 предполагала

установку большого количества опорных катков малого диаметра. (Рис.8)

a – натягивающий механизм; b – натяжной каток; c – направляюще колесо;

d – ось колёсной тележки; e – опорный каток; f – пружинная рессора; g –

поддерживающий ролик (на модификации Mk.I); h – ведущее колесо; j –

направляющий полоз (на модификациях Mk.II-V).

Такой

конструктивный приём гарантировал более плавный ход танка, но способствовал

чрезмерно быстрому износу элементов ходовой части (прежде всего, тех же

катков). Относительно

ходовой танка А12 инженеры решили использовать 5 двухкатковых тележек на один

борт и дополнительное переднее колесо, которое играло роль натяжного катка и

одновременно способствовало лучшему преодолению вертикальных препятствий.

Каждая из тележек получила балансирную блокированную подвеску типа «ножницы» с

горизонтальными пружинными рессорами. (Рис.9)

Рис.9 – Схема тележки

танка А12.

Гусеничная

цепь также заимствовалась от танка А7, но состояла из 69 литых металлических

траков с одним гребнем каждый. Ширина трака составляла

355 мм, шаг – 152 мм. Верхняя ветвь гусеницы

поддерживалась 6 роликами, установленными на кронштейнах, прикрепленных к борту

корпуса. Направляющие колеса и механизм натяжения гусениц располагались

спереди, ведущие колеса находились сзади. От поражения снарядами и

осколками ходовая часть была защищена массивным бронированным фальшбортом с

пятью вырезами для отвала грязи с верхней ветви гусеницы.

В

1937г. военные оформили контракт Т/3951 на изготовление двух опытных образцов

танков А12, общей стоимостью 30 тысяч фунтов, однако контракт был заключен не с

Royal Arsenal Woolwich, который проектировал машину, а с паровозостроительной

фирмой The Vulcan Foundry Limited из Ньютон-ле-Уиллоуса в графстве Ланкашир.

Выбор объяснялся тем, что в новом танке имелись крупные литые детали (Рис.10),

для производства которых на Арсенале в Вулвиче не было оборудования, а на

Вулкане подобное оборудование имелось.

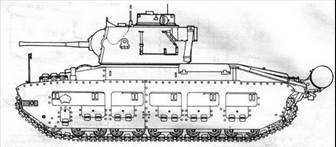

Получившаяся машина имела уникальную для своего времени конфигурацию. Боевая

масса 26950 кг. Габариты: длина - 5715 мм, ширина – 2515 мм, высота - 2565 мм,

клиренс – 400 мм. Бронирование: лоб корпуса — 78 мм,

борт корпуса — 40-70 мм, фальшборт — 25 мм, корма корпуса — 55 мм, крыша —

13-20 мм, днище — 13-20 мм, лоб башни — 75 мм, борт башни — 75 мм, корма башни

— 75 мм, крыша башни — 20 мм. При этом ряд авторов замечают, что толстая броня

имела весьма посредственное качество. Экипаж 4 чел.: командир, водитель,

наводчик, заряжающий (командир, наводчик, заряжающий помещались в трехместной

башне) - по первоначальной спецификации предполагался экипаж из 3-х чел.

Испытания, в целом, обнадежили заказчика. Прототип прошел 1000 миль

(1609 км) без серьезных поломок – отмечался лишь постоянный перегрев двигателя

и возникали проблемы сцепления машины с грунтом. Машина

показала скорость 15 км/ч по бездорожью и 24 км/ч по шоссе, что было несколько

меньше ожиданий. Запас хода 257 км по шассе. Проходимость танка по местности

была оценена положительно: угол

подъёма 24°, высота стенки 0,61 м, глубина брода 0,91 м, ширина рва 2,40 м.

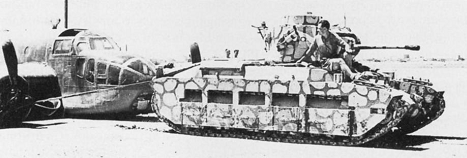

Сильной отличительной чертой машины А12

представляется мощное бронирование – до 78 мм – при относительно небольших

габаритах. (Рис.12)

Рис.12 – Танк А12, слева – на переднем плане.

С другой стороны, обращает на себя

внимание небольшая скорость передвижения по дороге, что определяло темп марша

при перемещении танковых колон А12 в прифронтовой полосе, в то же время

скорость в 15 км/ч была достаточной для движения по полю боя (учитывая толщину

брони). Недостаточным выглядит вооружение танка - 2-фунтовое орудие решало

задачи борьбы с любыми бронированными целями того времени. Это орудие было

разработано усилиями Vickers-Armstrongs и Royal Arsenal Woolwich на смену 3-фунтовой

(47-мм) пушки. Броня толщиной 25 мм

являлась предельной для 3-фунтового орудия, новая же пушка на дистанции 457

метров пробивала лист толщиной 37 мм, установленный под углом 60 градусов.

Однако отсутствие в боекомплекте орудия осколочно-фугасных снарядов и наличие

всего одного пулемета винтовочного калибра не позволяло вести эффективную

борьбу с живой силой противника, особенно в условиях подготовленной обороны,

изобилующей полевыми земляными и долговременными укрытиями.

В июне 1938г. А12 приняли на вооружение

как Infantry Tank Mk.II.

В августе 1938 года A12E1 отправили в

учебный центр в Лулворте (графство Дорсет), а 15 декабря в Фарнборо прибыл

второй опытный образец, получивший обозначение Infantry Tank A12E2. В течение

зимы-весны 1939 года прототипы побывали на заводе Vulcan, где их

отремонтировали и провели работы по улучшению конструкции. Одним из итогов

испытаний стало то, что подвеску танка слегка приподняли. Связано это с тем,

что при движении в некоторых случая фальшборта цеплялись за грунт.

Ещё до начала испытаний военное ведомство

оформило заказ на 65 танков, серийное производство которых планировали

развернуть на предприятии фирмы Vulcan Foundry в Уоррингтоне. После того, как

были получены первые результаты о проведенном пробеге, в июне 1938 года заказ

увеличили до 140 машин Infantry Tank Mk.II (контракт Т5115).

В августе 1938г. подписали контракт Т5694

с компанией Ruston & Hornsby Ltd. на выпуск еще 40 танков А12. Практически в то же самое время был подписан контракт T5653 с

машиностроительной компанией John Fowler & Co., объем заказа тот же - 40

танков. Следующей стала вагоностроительная компания London, Midland and

Scottish Railway (LMS). Контракт T5741 предусматривал выпуск 120 танков. Еще

одна паровозостроительная компания, North British Locomotive Company (NBL) из

Глазго получила контракт T6904 на выпуск 50 танков. Последней в список

производителей попала судостроительная верфь Harland & Wolff Ltd из

Белфаста. С ней заключили контракт T6905 на выпуск 130 Infantry Tank Mk.II.

Таким образом, в 1938г. было заказано 520 танков Infantry Tank Mk.II. Ведущая роль по дальнейшему развитию конструкции A12 была возложена

на Vulcan. Именно здесь готовилась техническая документация, которая в

дальнейшем распространялась по

остальным заводам.

Помимо организации выпуска танковой

техники на заводах подрядчиков, в конструкцию А12 внесли некоторые изменения. В частности, отказались от сложной выхлопной системы с выводом труб

вверх, а часть листов корпуса стала более простой по форме.

Начало серийного производства танков А12

совпало с началом WWII – первые серийные

танки покинули завод Vulcan в сентябре 1939г. (Рис.13)

Рис.13 – Развертывание серийного производства танков Infantry

Mk.II.

В ходе начавшегося серийного производства

танков А12 зимой 1939-1940гг. выяснилось, что из-за конструкции траков, траки

для танков А12 производили на Ruston & Hornsby, на заледенелой дороге и

заснеженном грунте сцепление резко ухудшается. Для устранения проблемы на

каждый трак стали наваривать грунтозацепы. (Рис.14)

Рис.14 – Вверху танк со стандартными траками, внизу – штампованные траки

с грунтозацепами.

Проходимость улучшилась, но появилась

другая проблема. Выяснилось, что ресурс у такого трака составляет меньше 500 километров.

Тогда придумали конструкцию с одним большим грунтозацепом и одним маленьким. В

отличие от предыдущей версии, грунтозацепы не приваривались, а составляли

единое целое с траком. В марте 1941 года на испытания вышло сразу пять типов

траков. Помимо уже упомянутых видов, был представлен трак Lepaz T.D. 1195. На

испытаниях танк с такими траками развил наименьшую среднюю скорость – 17,7

км/ч, но при этом обладал наилучшим сцеплением. Наиболее сбалансированным

оказался литой трак, разработанный Ford. В переписке он также именуется как

Ford Box. При его установке средняя скорость незначительно падала (с 20,6 до

20,1 км/ч), но при этом он обладал более высоким сцеплением с грунтом. По

итогам доработок именно этот трак и стал основным. (Рис.15)

Рис.15 – На одной фотографии сразу три разных типа трека. На первой

машине основной вариант трака.

В исходном виде Infantry Tank Mk.II

выпускался недолго. В 1939 году на вооружение британской армии был принят

танковый пулемет BESA. Он представлял собой английскую адаптацию чехословацкого

станкового пулемета ZB.53. (Рис.16)

Рис.16 – Сверху чехословацкий станковый пулемет ZB.53.

Снизу – британский BESA.

В отличии от

громоздкого пулемета Vickers с водяным охлаждением ствола, BESA имел воздушное охлаждение. Это позволило

демонтировать громоздкую систему охлаждения для старых «виккерсов», включавшую

бронированный кожух и электронасос.

Весной

1940 года новый пулемет стали ставить на Infantry Tank Mk.II, что потребовало

переделки башни и орудийной установки. Всего было выпущено 85 таких Infantry Tank

Mk.II, из них 55 изготовила фирма Vulcan (WD-номера T.6729-T.6783) и 30 – фирма

LMS (WD-номера T.6909-T.6938). Танкам с пулеметами BESA присвоили обозначение Infantry

Tank Mk.IIA. Эти машины выпускалась вплоть до лета 1941 года.

Рис.18 - Двигатели

Leyland E148/E149.

Эти моторы объемом 6,8 литров развивали

максимальную мощность 95 л.с. при 2000 об/мин и не были взаимозаменяемыми,

поскольку различались расположением вспомогательных механизмов. Например, левые

двигатели, имели индексы Е-148 и Е-164, а правые обозначались как Е-149 и

Е-165. При этом, 140-я серия оснащалась алюминиевыми картерами, в то время как

у 160-й серии они были чугунными.

Машины с двигателями Leyland E148/E149 получили обозначение Infantry

Tank Mk.IIA*. Пишут, что внешне танки новой модели можно отличить от танков

предыдущих моделей по переработанной выхлопной системе и соответствующим

изменениям кормовой части корпуса. (Рис.19)

Рис.19 – Отличия

выхлопной системы танков Infantry Tank Mk.IIA и танков Infantry Tank

Mk.IIA*.

Рис.20 – Модификация Mk.IIA* на переднем плане.

В мае-июне 1941г. произошло переименование

танков типа А12: Infantry Tank Mk.II стал Matilda I; Infantry Tank Mk.IIA - Matilda II, а Infantry Tank Mk.IIA* - Matilda III.

В ходе дальнейшего производства

продолжались вноситься изменения в конструкцию А12. Двигатели Leyland E148/E149

заменили на Leyland E164/E165. Изменилась конструкция ходовой части: вместо

поддерживающих катков на танках позднего выпуска стали использовать полозья.

Немного поменялась конструкция бронировки орудийной маски, переделанной по

итогам боевого применения. Под люком-пробкой водителя появился прилив,

благодаря чему снизилась вероятность поражения танкиста снарядами. После

установки радиостанции №19 изменилось крепление антенны. Заметное изменение

внешнего вида произошло ближе к концу производства Matilda III. Поскольку

основным местом боевого применения танка к тому моменту была Северная Африка,

понадобилось увеличение запаса хода. Первое время экипажи самостоятельно делали

крепления для 2-галлонных канистр. К концу производства на танки стали

устанавливать 135-литровый дополнительный топливный бак, крепившийся на корме.

Бак соединялся с топливной системой. (Рис.21)

В 3-м квартале 1941 года английская промышленность смогла выпустить

316 Matilda III, что позволило насытить части пехотными танками.

Осенью 1941 года

появилась новая версия танка, получившая обозначение Matilda IV. На новой модификации уменьшили высоту командирской башенки и

взамен спарки моторов Leyland E164/E165 стали ставить двигатели E170/E171.

(Рис.22, Рис.23)

Рис.22 – Сборка танка Matilda

IV, хорошо просматривается командирская башенка (фото 1942г.).

Рис.23 – Компоновка Matilda

IV. На схеме прорисована короткая командирская башенка.

Кроме того, установили сигнальную

фару на крыше башни, усилили раму крепления двигателей, более рационально

разместили масло- и водопроводы, а также увеличили ёмкость топливных баков. Данная

модификация оказалась наиболее массовой – в общей сложности на нее пришлось

около 60% выпущенных танков типа А12. (Рис.24)

Рис.24 – Вид Matilda IV

с разных ракурсов.

Последней

серийной модификацией стала Matilda V. Внешне она ничем не отличалась от

Matilda IV, главные изменения находились внутри. Танк получил сервопривод фирмы

Westinghouse, облегчивший управление или пневматический усилитель управления

трансмиссией.

В марте 1942 года Harland & Wolff

получила контракт на выпуск 75 танков, он оказался последним. Последний танк

был сдан в августе 1943 года, всего было выпущено 2987 или 2890 машин семейства

Matilda (включая 20 машин с корпусами из обычной конструкционной стали,

использовавшиеся в танковых школах) - из них, вроде бы, 298 танков могли

построить в варианте CS, которые строили с середины 1941г. (достоверно можно говорить о

156 танках Matilda IV CS, поставленных в СССР). (Рис.25, Рис.26)

Рис.25 – Сборка танков Matilda.

Рис.26 – Отправка готовых танков Matilda А12 потребителям.

Примерная

оценка выпущенных танков Матильда по модификациям (расчет выполнялся исходя из

цифры 2689 штук – предположительное число построенных линейных танков А12).

|

Matilda I |

Matilda II |

Matilda III |

Matilda IV |

Matilda V |

|

520 шт. расчет произведен по заказу 1938г. |

85 шт. такое количество указано в источниках |

316 шт. отнесены танки, произведенные в 3-м квартале 1941г. |

1613 шт. исходя из указаний, что машины этой модификации составляли 60% от

общего объема произведенных танков типа А12 |

155 шт. остаток |

Первой частью, на вооружение которой попал

Infantry Tank Mk.II, стал 7-й Королевский танковый полк (7 RTR). Всего к 10 мая

1940 года там насчитывалось 23 танка данного типа. 21 мая 1940 года танки 7-го и 4-го Королевских танковых полков

контратаковали части немецких 7-й танковой дивизии и дивизии СС «Тотенкопф».

Пехотные танки А12 действовали совместно с танками А11. В 13 часов стало ясно,

что пехота не прибудет вовремя, и генерал-майор Мартель, командир 50-й дивизии,

решил атаковать немцев без неё. Примерно через час после успешно начатой

британской атаки, немцы применили против британских тяжелобронированных

пехотных танков 88-мм зенитные орудия Flak 18. Эти орудия оказались эффективным

средством против английской брони – британцы на поле боя потеряли 2/3 танков.

(Рис.27)

Рис.27 - Подбитые

Infantry Tank Mk.II, район Арраса, конец мая 1940 года.

На фотографии видно, что подбитый танк А12 был снабжен хвостом. Пишут,

что хвостами оснащались только первые А12, поступившие в состав 7-го полка.

Тем не менее, противник был озадачен

живучестью танков А12 – на одном танке немцы насчитали 14 вмятин от попаданий

снарядов. Говорят, что встреча с А12 Matilda во Франции в 1940г. повлияла на решение немцев начать разработку

нового типа тяжелого танка (тема увенчается созданием танка «Тигр»),

подкалиберных и кумулятивных снарядов.

Британские танкисты с огорчением отмечали

крайне низкое качество радиосвязи на танках. Когда 21 мая танки

вступили в бой, оказалось, что радиостанции на пехотных танках сбились

настолько, что были бесполезными. Полковник Том Крейг, на момент сражения

имевший чин младшего лейтенанта, вспоминал: «Командир роты дал мне карту и

приказал заводить мотор и ехать за ним. Радио не работало, не было связи с

пехотой, не было чётких приказов. Так мы поехали в первый бой».

Рис.28 – Немцы осматривают поврежденный танк А12 Matilda, май 1940г.

Осенью 1940г., когда стало понятно, что

немцы не будут атаковать обетованный Остров, британцы начали переправлять в

Египет подкрепления для противодействия Италии, вступившей 10 июня 1940г. в

войну. Среди войск и вооружений, направляемых в Северную Африку, оказались и танки

Infantry Tank Mk.IIA. (Рис.29)

Рис.29 – Прибывшие в

Африку танки А12.

В 5

утра 9 декабря 1940 года британцы перешли в наступление на итальянцев в рамках

операции «Компас». Значительную роль в обеспечении успеха сыграли тяжелобронированные

танки А12 – у итальянцев не было средств для борьбы с ними.

7-й КТП, вооружённый пятьюдесятью танками

Matilda II, обрушился на итальянский лагерь Нибейва и разгромил его. (Рис.30)

Рис.30 –

Танки А12 7-го КТП.

Батарея итальянских 76-мм орудий успела

открыть ответный огонь. Уничтожить отлично забронированные танки ей не удалось,

но ходовую часть двадцати двух машин артиллеристы смогли вывести из строя, и до

самого конца операции экипажи этих танков в боях не участвовали. Вскоре

англичане взяли штурмом город Бардия. Здесь танки Matilda II проявили себя

настолько хорошо, что командир 6-й австралийской пехотной дивизии генерал

Маккой заявил, что: «…каждый танк Matilda равноценен для меня танковому

батальону». (Рис.31)

Рис.31 – А12 в Ливийской пустыне.

В ходе операции

«Компас» пехотный танк А12 получил прозвище «Королева поля боя» - доминирование

этих машин казалось абсолютным – но продержалось лестное прозвище недолго.

Рис.32 – Жертвы зенитных пушек. На верхнем

снимке - у А12 снесена башня.

Внизу А12, подбитый

огнём 88-мм зенитных орудий - танк получил минимум четыре попадания 88-мм

снарядов и ещё несколько – снарядов более мелкого калибра.

Рис.33

– «Матильды», брошенные экипажами при повреждении ходовой части.

Интересно, что у немцев в то время в Африканском корпусе было всего

12 шт. 88-мм зенитных орудий FlaK 18/36/37!

Пишут, что во время боев за о. Крит в мае 1941г. также применялись 9 пехотных танков Mark II.A Matilda II из состава 7-го

КТП, но успеха британцам эти машины не обеспечили.

В

ноябре – декабре 1941г. в ходе операции «Крестоносец» танки А12 применялись

наиболее массово совместно с крейсерскими машинами. Сравнение оказалось не в

пользу А12 – потери А12 оказались намного большими по сравнению с крейсерскими

танками, а их мобильность на больших расстояниях значительно меньшей.

Осмотр подбитых машин показал, что фальшборты были способны защитить подвеску от взрыва осколочно-фугасного снаряда вблизи от танка, хотя было отмечено, что люки для доступа к подвеске прикреплены плохо и при обстреле могли отвалиться. При взрыве итальянской мины разрушались только гусеничные траки, ленивцы или ведущее колесо. Тележки подвески, как правило, оставались целы. Немецкие же мины разрывали подвеску до неузнаваемости, а корпус деформировался. В двух случаях после подрыва на мине такого типа даже были зафиксированы трещины в корпусе. Экипаж в таких танках оставался невредим и был способен вести огонь. По словам очевидцев, некоторые «Матильды» взрывались при пробитии из-за детонации боекомплекта, поэтому британцы уже на этой стадии войны задумались об экранировании боеукладок своих танков. В качестве временной меры советовалось держать снаряды как можно ближе к полу боевого отделения и запретить возить их более 100 штук. Броня под обстрелом вела себя хорошо. Откол у обследованных танков был найден только один — на тыльной стороне фальшборта, пробитого 50-мм снарядом. При пробитии фальшборта 50-мм снарядом тот взрывался, не причиняя подвеске никакого вреда. (Рис.34)

Рис.34 – Пробитие фальшборта.

Пробить основную броню «Матильды» из 50-мм пушки можно было лишь с 200 ярдов (183 м). При обстреле с более дальних дистанций броня давала выпучины с надрывом с тыльной стороны, но не пробивалась. 50-мм снаряды всё же могли пробить ослабленное место в защите танка — например, маску пушки. 88-мм зенитка не оставляла «Матильде» шансов на выживание: броня корпуса пробивалась с дистанции до 1000 ярдов (910 м), башня — с 1800 ярдов (1650 м) (Рис.35), но после пробития фальшборта основная броня пробивалась далеко не всегда.

Рис.35 – Последствия попаданий 88-мм орудия.

Был отмечен случай прямого попадания в танк 105-мм

осколочно-фугасного снаряда — он разбил бронировку воздухозаборников и коробку

передач. Также был установлен случай пробития командирской башенки из 37-мм

пушки, что привело к гибели командира. Пушка, описанная во фронтовом докладе

как «орудие 41 с боеприпасом-иглой» — возможно, речь идёт о противотанковом

ружье 2.8 cm s.Pz.B.41 с коническим

стволом - пробивала броню башни лишь в упор. Более старые образцы

противотанковых ружей броню не пробивали. (Рис.36)

Рис.36 – Следы попаданий в башенную и бортовую броню.

Танкисты 4-го Королевского танкового полка

всё-таки считали защиту недостаточной, так как даже осколки и пули могли

пробить ящики ЗИПа в носовой части машины, что часто приводило к пожару из-за

воспламенения тряпок или деревянных рукояток инструментов. Для улучшения защиты

ящиков танкисты покрывали их цементом. Сам танк был очень хорошо защищён от

проникновения пуль и осколков: в 4-м полку к началу февраля 1941 года подобный

случай был зафиксирован всего один раз. Однако было возможно удачным попаданием

в башенный погон заклинить башню. С этим боролись приваркой

кольцеобразного экрана вокруг башни, но пользы от такой модификации было мало:

деформация кольца тоже могла остановить башню. Другие кустарно установленные

конструкции оказались более эффективными. Маску пушки тоже было легко

заклинить, и танкисты требовали сделать внешнюю маску по типу немецкой. Слабым

местом был лючок для стрельбы из пистолета. По назначению им не пользовались,

полезен он был только для выбрасывания стреляных гильз. А вот бутылки с зажигательной смесью

были «Матильде» не страшны из-за формы воздухозаборников и герметичности

корпуса. (Рис.37)

Рис.37 – В тех случаях, когда брони не хватало, выручать

должен был камуфляж.

Схема камуфляжной окраски «Матильды»: на базовый цвет хаки

наносились крупные землисто-коричневые пятна.

Обзор из танка экипажи считали

недостаточным. Танкисты хотели больше смотровых щелей и ещё один перископ для

водителя. Было отмечено множество случаев, когда командир получал ранение или

погибал, высунувшись из люка. В таком случае обязанности командира принимал

заряжающий, но у него не было даже перископа. Ради улучшения обзора заряжающего

британцы даже были готовы отказаться от перископа наводчика. Также заряжающему

требовалось поставить складное сиденье. К слову, от командирской башенки тоже

хотели избавиться, взамен дав командиру вращающийся перископ. Конструкторы к

отзывам прислушались, и скоро в серию пошли машины с дополнительным перископом

вместо сигнального лючка и более низкой и широкой командирской башенкой. Боеукладки

тоже требовали изменить: по словам танкистов, они были слишком маленькими для

2-фунтовых снарядов, и каждому экипажу приходилось вручную расширять гнёзда в

боеукладках напильниками. В танках возился боекомплект сверх штата: обычно

всего 105 снарядов для пушки и 24 коробки с лентами для пулемёта. В то же время

отмечалась хорошая вентиляция внутри танка - даже непрерывная стрельба из

пулемёта BESA не поднимала концентрацию угарного газа в боевом отделении выше

допустимой нормы. Гораздо чаще, чем на броню и обзор, танкисты жаловались на

надёжность машины. Часто приходили жалобы на соскальзывающие гусеницы. Ещё в

апреле 1941 года в части были разосланы инструкции об их правильной установке.

Так как гусеницы быстро растягивались, первые 50 миль (80 км) езды предстояло

проходить при скорости не более 10 миль в час (16 км/ч), с остановками для

проверки траков каждые 440 ярдов (400 метров), иначе гусеницы могли не только

свалиться, но и сорвать зубья ведущего колеса. В ноябре 1941 года «Матильды»

получили гусеницы из литых траков американского производства. Натяжение этой

гусеницы надо было проверять «всего лишь» каждые 2–3 мили (3–5 км) в течение

первых 100 миль (160 км) пробега. Маловероятно, что механики-водители следовали

такой инструкции, так как, даже если бы у них было время на такую длительную

обкатку, тратить ресурс и без того ненадёжной «Матильды» на растяжение гусениц

было расточительством. Траки старой конструкции изнашивались после 500 миль

(805 км) пробега, но имели лучшее сцепление с грунтом, и в полках пытались

сохранить старые траки как можно дольше. Службу агрегатов ходовой части

попытались продлить методом ограничения скорости. Скорость «Матильд» была

ограничена 15 милями в час (24 км/ч) в бою и 12 милями (20 км/ч) на марше. Также

британцы начали устанавливать специальные отражатели, чтобы предотвратить

попадание колючей проволоки под фальшборты — это приводило к повреждению траков

и заеданию подвески. Во время капитального ремонта машин в тыловых мастерских

оказалось, что у всех без исключения танков на полу моторного отделения

скапливаются масло и вода. Мехводам были выданы инструкции регулярно сливать

жидкость, так как её наличие резко повышало пожароопасность, и не только при

пробитии моторного отделения: через щели в перегородке жидкость попадала и в

боевое отделение. Просто открыть клапаны и забыть о процессе было нельзя, так

как они легко могли засориться.

Разосланные в войска инструкции пошли на

пользу. В технической сводке за декабрь 1941 года было отмечено, что жалобы на

«Матильды» стали намного реже. По мнению авторов доклада, танки «Матильда»

заслужили репутацию надёжных танков. В январе 1942г. были собраны более точные

данные, и внезапно оказалось, что мнение автора было ошибочным. В 4-м

Королевском танковом полку за 40-мильный (64 км) марш при нормальных условиях

по техническим причинам обычно отставали 2–3 танка. Коробки передач, фрикционы

и балансиры подвески были отмечены как особо ненадёжные. После 400 миль (640

км) пробега начинали расшатываться прокладки бортовых передач, подшипники

бортовых передач выходили из строя после 400–600 миль (640–970 км). Вал муфты

сцепления на танках с двигателями марки AEC ломался после 400 миль. Опорные

катки и стартёр не терпели попадания песка и требовали частой чистки. В связи с

изложенными проблемами автор доклада рекомендовал перебрасывать танки А12 на

транспортерах, а не совершать марши своим ходом. (Рис.38)

Рис.38 – Перемещение танка А12 на транспортере.

К счастью, отсутствовали жалобы на механизмы

поворота и тормоза, вероятно, потому что при езде по ровной пустыне менять курс

и тормозить приходилось редко. Переговорное устройство было отмечено как совсем

бесполезное, так как оно выходило из строя при первом же попадании снаряда по

танку, если до этого работало вообще. Радиостанция №11 работала исправно.

Несмотря на обилие жалоб, начальники всё ещё

считали «Матильду» надёжным танком — при условии, что «за ней

присматривает опытный экипаж, нянчит её и не слишком сильно гонит». И все же, можно

сказать, что в начале 1942г. англичане разочаровались в тяжелобронированных

медлительных пехотных танках. В битве при Газале, начавшейся 26 мая 1942 года,

танки Matilda имелись только в 7-м и 4-м танковых полках, а к октябрю 1942 года

в частях первой линии Matilda уже и вовсе не числились. (Рис.39)

Рис.39 - Сборный пункт

аварийных машин, конец 1942 года. К тому времени танки Matilda использовались в

основном во второй линии.

В дальнейшем танки Matilda (Рис.40)

применялись британцами как учебные, вспомогательные и для опытов.

Рис.40 – А12 из состава 4-й отдельной роты Мальтийского

танкового эскадрона (танк имеет характерный камуфляж под цвет и рисунок

каменной кладки), машина тащит бомбардировщик-торпедоносец Bristol Beaufort.

Например, в декабре 1941 года на полигоне в городке Портон были проведены испытания 2-фунтовой (0,9 кг) ручной гранаты, наполненной бромбензилцианидом (слезоточивым газом). При попадании гранаты в танк пары быстро проникали внутрь машины через перископы. Экипаж поражённого танка не смог вовремя надеть противогазы и вынужден был покинуть машину.

«Матильды» использовали в качестве мишеней для 3-дюймовых противотанковых ракет типа UP (Unrotating Projectile — «невращающийся снаряд»). На испытаниях 10–11 октября 1942 года 60-фунтовые (27 кг) ракеты пускались с 300–600 ярдов (275–550 метров) с истребителя «Харрикейн» по лобовой и бортовой броне танка. В первый день из-за сильного ветра попасть в танк было сложно; было получено одно прямое попадание и одно попадание с рикошета. На второй день стоял штиль, и стрельба пошла лучше. Из 19 выпущенных ракет пять попало в борт танка, из них четыре с рикошета. Некоторые ракеты срикошетили и от танка, но те, которые пробили броню, имели довольно мощный эффект. Первое попадание по лобовой броне было получено при стрельбе с 400 ярдов (365 м) после рикошета в 40 ярдах (36 м) от цели. Ракета броню не пробила, но попадание вызвало несквозные трещины и довольно большой откол (76×25 мм) с тыльной стороны. Второе попадание с 500–600 ярдов пробило борт моторного отделения, проделав 90-мм пробоину и погнув броню. Снаряд ударился о противоположный борт и отрикошетил несколько раз, деформируя броню и разрушая заклёпки. Это пробитие также вызвало множество крупных отколов. Последующие попадания получались похожими. Если ракета пробивала броню, то повреждения внутри танка были катастрофическими. 21 октября эксперимент повторили, на этот раз выпуская ракеты с 200 ярдов (180 м) только по бортовой проекции. Было выпущено шесть ракет, из которых четыре ушли «в молоко», одна попала в задний край борта башни, а одна в передний край фальшборта. Попавшая в башню ракета броню не пробила, но развернула башню на 40° и частично сорвала рым. Специалисты посчитали, что в полностью комплектном танке такое попадание привело бы к поломке механизма поворота башни и вывело бы танк из строя. Вторая ракета попала в створку люка в фальшборте и сорвала его, пробив отверстие диаметром около 90 мм. Уничтожив балансир подвески и пружины ещё одного балансира, снаряд пошёл дальше, пробив правый ящик ЗИП и основную бортовую броню машины, что вызвало отколы по площади размером в 152×165 мм вокруг 90-мм пробоины. От пробития деформировался пол боевого отделения, вырвало пять заклёпок. Срикошетив от противоположного борта, снаряд влетел в боевое отделение и там догорел.

Судя по результатам обстрелов, бронебойного действия ракет хватало для того, чтобы пробить борт «Матильды», а попадание горящего пороха в боевое отделение полностью снаряжённого танка, несомненно, привело бы к пожару. Стало очевидно, что медленный танк является лёгкой добычей для штурмовиков, вооружённых подобным оружием. Качество брони показало себя не лучшим образом. Крупные отколы с тыльной стороны брони, деформация бронедеталей и лопающиеся заклёпки как минимум означали, что танк невозможно будет вернуть в строй, а отколы, вероятно, привели бы к гибели экипажа. Во многих случаях в броне образовывались сквозные трещины.

В декабре 1943 года на одном танке А12 испытывали взрыватели каморных бронебойных снарядов. Вначале был произведён эталонный выстрел с 1500 ярдов (1370 м). 75-мм снаряд М61 без взрывателя пробил фальшборт танка и основную броню, ударился о противоположную сторону и остался лежать в танке. Несмотря на то, что снаряд не взорвался, осколками брони были поражены все зачётные карточки, кроме установленной на месте командира. Снаряд с взрывателем, выпущенный с 1500 ярдов, пробил 75 мм башенной брони под углом 25°. В борту башни образовалась трещина от пробоины до крыши. Фальшборт спас танк от пробития с 1500 ярдов: снаряд взорвался, не пробив основную броню. С 1000 ярдов (914 м) фальшборт уже не спас танк. Снаряд пробил и его, и основную броню — возможно, это случилось из-за того, что взрыватель был повреждён и не сработал. Ещё один снаряд с той же дистанции срикошетировал от 70-мм бортовой брони, установленной под углом в 20°, и разбился о башню. Заключения британцев о качестве бронирования «Матильды» совпадали с мнением американцев. Было отмечено, что свойства брони под обстрелом оказались неудовлетворительными из-за большого количества отколов с тыльной стороны при пробитии.

Танки А12 у дружественных и союзных операторов.

В июле 1940 года Великобритания обратилась

в США с предложением наладить производство Infantry Tank Mk.IIA за океаном. Для

ознакомления 2 сентября был прислан танк из состава 7-го Королевского танкового

полка с WD-номером T7861 и именем собственным GRAMPUS. Сопровождал машину

младший лейтенант Кнотт. (Рис.41)

Рис.41 – Матильда в США.

Испытав танк на Абердинском полигоне, американцы

от идеи его производства отказались. 13 августа 1941 года американцы обстреляли

башню «Матильды» 75-мм снарядами М61. Баллистический предел пробития 81 мм

литой брони был установлен в 1410 футов (430 метров) в секунду, что

соответствовало стрельбе с дистанции в 2011 метров из 75-мм пушки М3. Также был

произведён выстрел из 105-мм гаубицы. Осколочно-фугасный снаряд попал в борт

башни в примерно 30 сантиметрах над крышей корпуса. Броня пробита не была, но

взрыв сорвал три заклёпки и деформировал крышу, из-за чего между крышей и

бортом образовалась щель шириной 3 мм. Также было выбито два болта крепления

подбашенного погона, но башня всё ещё могла поворачиваться. Три пробки, выбитые

из брони бронебойными снарядами, были доставлены в лабораторию для анализов. По

мнению американских учёных, сталь содержала слишком много углерода (0,44%) и

для своей толщины была слишком твёрдой (302–340 единиц по Бринеллю). Качество

литья тоже хромало. В броне присутствовало множество микроскопических трещин, и

её структура была неоднородной. Травление кислотой выявило заметное количество

неметаллических частиц из-за плохого процесса литья. Чрезмерная твёрдость и

дефекты отливки привели к тому, что башня пробивалась довольно легко.

Британский танк отправился в Канаду, где и

сохранился до наших дней в экспозиции музея при военной базе Борден.

Уже поставив под сомнение боевую ценность А12, британцы активно вооружали этими машинами канадские, австралийские и новозеландские части (преимущественно, модификации Matilda IV и Matilda V).

В июле 1942г. британцы поставили 140 танков А12 Matilda. По другим данным, пришло 200 машин, но часть из них пришлось разобрать на запчасти. Также встречается, что в Австралию отправили 409 (-?!) танков А12 Matilda. Британские танки оказались неуязвимыми для японских орудий, поэтому японцы стремились поразить гусеницы танков Matilda II и просвет между башней и корпусом. В связи с этим на машины стали наваривать литые стальные крылья для защиты ходовой части, а башни защищать стальным бруствером, который приваривали к корпусу по периметру погона. От ручных гранат и авиабомб крыши корпуса защищали наваренные сетки. Нижнюю часть корпуса старались сделать максимально герметичной, так как танки часто десантировались с морских судов, которые не могли подойти к берегу вплотную, и часть пути машинам приходилось преодолевать в воде своим ходом, погружаясь по гусеницы. (Рис.42)

Рис.42 - Танк Matilda из состава 2/9-го

австралийского бронетанкового полка высаживается на острове Лабуан.

В боях за тихоокеанские острова

австралийцы использовали свои танки небольшими группами. Австралийцы применяли

А12 вплоть до окончания войны на Тихом океане. Скорее всего, австралийцы вывели

из эксплуатации эти машины в 1946г., но во многих справочниках указывают, что в

качестве учебных машин А12 прослужили австралийцам до 1955г.

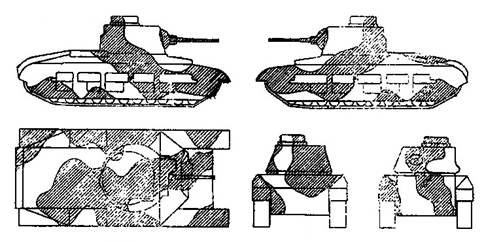

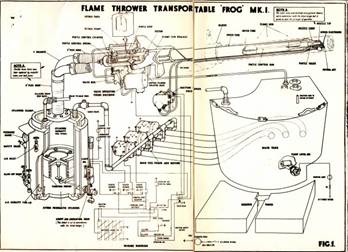

Часть машин А12 (модификации Matilda Mk IV и Mk V) австралийцы в 1944г. переделали в огнемётные танки. Дело в том,

что штатное вооружение танков А12 не позволяло эффективно зачищать джунгли от

противника, и решили использовать огнеметы. Огнеметный танк получил название Matilda

Frog. 2-фунтовое орудие заменялось огнемётной установкой. Резервуар емкостью 80 галлонов (360 литров) огнесмеси типа Geletrol

и баллоны со сжатым воздухом размещались в башне на местах наводчика и

заряжающего. (Рис.43)

Рис.43 – Вверху фотография интерьера башни Matilda Frog, сделанная из купола командира, обращенного вперед. Топливный бак виден в направлении передней части башни рядом с местом

стрелка, поршень компрессора позади от места стрелка. Система шаровых трубок (окрашены в белый цвет) соединяет ствол

проектора пламени с топливным баком и компрессором, однако в этом случае ствол

проектора был удален.

Внизу – башня танка Matilda Frog снаружи.

При установке огнемета пулемет в башне,

вроде бы, сохранили, хотя пользоваться им было практически невозможно.

На корме корпуса размещался сбрасываемый

бак с еще 100 галлонами (450 литров) огнесмеси. Дополнительно ещё 62 галлона

заливалось в бачки в отделении управления, из которых огнесмесь подкачивалась в

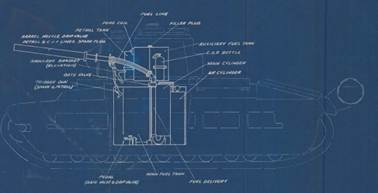

основной резервуар по мере его расходования. (Рис.44)

Рис.44 - Схема подачи огнесмеси

танка Matilda Frog.

Поскольку машины оборудовались

пневматическими огнеметами с подачей воздуха от насоса для перезарядки

требовалось 20-30 секунд. Дальность выстрела составляла около 100 ярдов (91,44

метра) – в некоторых источниках пишут: от 80 м до 120 м. За один выстрел

расходовалось до 10 галлонов огнесмеси.

В общей сложности в огнеметные было

переоборудовано 25 танков типа А12. Огнеметные танки этого типа использовались

в составе 2/1st Armored Brigade Recce Squadron, впервые их применили на острове

Борнео. (Рис.45)

Рис.45 – Огнеметный танк Matilda Frog в боевых условиях (вверху –

на Борнео).

Чтобы

преодолеть проблему перезарядки, ближе к окончанию войны (в 1945г.) появилась модификация танка с

огнемётом, в котором для стрельбы огнесмесью использовались пороховые заряды.

Теперь огнеметный танк оснащался фугасным огнеметом, который действовал за счет

зарядов кордитного пороха. Такой

огнемет мог стрелять очередями, при том, что за счет демонтажа пневматического

оборудования удалось увеличить объём основного бака до 130 галлонов, а общий –

до 192 галлонов, этого хватало на 19 выстрелов (некоторые пишут – 13 очередей)

без использования внешнего бака. Такие машины назывались Matilda Murray.

Обе модификации огнеметных танков на базе

А12 кодифицировались австралийцами как 'Circus Equipment'. Судя по всему, оба

варианта внешне выглядели одинаково. (Рис.46)

Рис.46 – Общий вид

австралийских огнеметных танков Matilda

Frog и Matilda Murray на базе А12.

Шесть танков Matilda Mk V австралийцы оборудовали 7-стовольными мортирами (по другим данным,

только одну машину) – во многих источниках их называют противолодочными

бомбомётами Hedgehog. (Рис.47)

Рис.47 – Морской противолодочный бомбомет Hedgehog.

Несмотря на некий военно-морской уклон танк

с бомбометами предполагалось использовать в качестве танка огневой поддержки в

условиях джунглей. В задней части корпуса монтировали направляющие для семи

реактивных бомб. Масса бомбы составляла 28,5 кг, масса порохового заряда – 16

кг, дальность стрельбы – 200–300 м. Танк получил обозначение Matilda Hedgehog.

(Рис.48)

Рис.48 – Австралийский Hedgehog.

Matilda Hedgehog в экспозиции танкового музея в Пукапуньял (Австралия).

На корме танка смонтирован бронированный короб под пусковую установку бомбомета.

Тесты самоходного многоствольного миномета

прошли в мае 1945г. Пока шло изготовление

машин Hedgehog, война закончилась, и в

боях эти танки не участвовали.

Вторым по количеству танков типа А12

оператором оказался СССР. Известно, что по программе помощи СССР в 1941-1942гг.

было отгружено 1084 танка типа А12, включая машины CS. В СССР отправляли машины модификаций Matilda III, Matilda IV и

Matilda V. (Рис.49)

Рис.49 – Танки А12, подготовленные к отправке в СССР.

Часть машин была потеряна в ходе

транспортировки по морю, РККА получила 918 танков типа А12. Первые танки этого

типа поступили в боевые подразделения РККА в ноябре 1941г. – 32 машины.

(Рис.50)

Рис.50 - А12 в РККА.

В

зимних условиях России танки А12 вызвали множество нареканий, но эти танки

активно применялись на советско-германском фронте в 1942-1943гг. (Рис.51,

Рис.52)

Рис.51 – Группа опрокинувшихся на снегу танков А12.

Рис.52 – Вверху - А12, подбитый в ходе наступления под

Харьковым (май 1942г.).

Внизу - рота «Матильд» перед атакой,

Брянский фронт, лето 1942 года.

Советские танкисты ценили толстую

британскую броню и относительно комфортные условия обитания, но 40-мм орудие,

не имевшее осколочно-фугасных боеприпасов, являлось очевидным минусом. Поэтому

уже в декабре 1941 года на основании распоряжения Государственного Комитета

Обороны конструкторское бюро Грабина на заводе № 92 разработало проект

перевооружения «Матильды» 76-мм пушкой ЗИС-5 (заводской индекс ЗИС-96 или Ф-96)

и пулеметом ДТ. В том же месяце один образец такого танка прошел испытания и

был отправлен в Москву. (Рис.53)

Рис.53 - Matilda III с

76-мм пушкой Ф-96.

Рис.54 – Советские Матильды CS, 1943г.

К весне 1943г. СССР отказался от поставок танков

типа А12. Оставшиеся машины использовались в боях, в частности, к началу

немецкого наступления на Курской дуге. 5 июля 1943 года в составе 201-й

танковой бригады 7-й гвардейской армии Воронежского фронта имелось 18 таких

танков, в 224-м танковом полку 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта к 17

июля 1943 33 «Матильды».

На лето 1944г. в составе Советской армии

числилось 262 танка «Матильда», из них 201 машина находилась в ремонте.

(Рис.55)

Рис.55 – Одна из советских «Матильд», современный вид.

Танки А12 на

стороне стран Оси.

Один

из первых танков Matilda немцы отправили на полигон в Тернойцене. Немцы в то

время планировали десантную операцию вторжения в Англию, и танк Matilda использовался

для тренировок на понтонах, состоявших из двух сцепленных вместе барж (для этой

же цели пытались приспособить трофейные крейсерские танки серии А13). Когда планы

гитлеровского командования поменялись, немцы решили создать на базе танка Matilda

САУ. С танка демонтировали башню и на её место установили 50-мм танковое

орудие, защищённое бронированным П-образным щитом. На щите также имелась

возможность крепления двух пехотных пулеметов типа MG34. Получившейся САУ присвоили индекс 5 sm KwK38 L42 auf infanterie

Pz.Kpfw. Mk.II 748(e) (чаще использовалось неформальное имя – Osvald) и в конце

1942г. отправили в Африку к Роммелю, где непродолжительное время это САУ

использовалась в ходе боев в Тунисе. (Рис.56)

Рис.56 - САУ

Osvald в Африке.

Наибольшее

количество Матильд было получено германцами в ходе операций в Северной Африке.

(Рис.57)

Рис.57 – Германцы

знакомятся с трофейной материальной частью.

С

июня по август 1941 года 15-я танковая дивизия получила в своё распоряжение

взвод трофейных танков, состоявший из семи «матильд». Не исключено, что эта

цифра занижена, поскольку 15-го мая, в ходе неудачной операции «Brevity»,

британцы оставили в Форте Капуццо 24 пехотных танка. В ходе следующих боёв за

Сиди-Азейза британская 2-я танковая группа потеряла 5 «матильд» и ещё 13

получили серьёзные повреждения. 27-го мая 1941г. частями 15-й танковой дивизии

было захвачено ещё семь «матильд», причем три из них были в боеспособном

состоянии. Таким образом, только на этом узком участке фронта удалось захватить

не менее 36 пехотных танков, не менее 30% из которых были исправными. Также с

июня по август 1941 года пять «матильд» находилось в составе 21-го танковой дивизии.

Согласно зарубежным источникам, впервые они пошли в бой 21-го сентября, когда

три танковые колонны немцев вошли на территорию Египта. Эксплуатировали танки

достаточно интенсивно и в течение трех месяцев практически все Матильды немцами

были потеряны. По состоянию на август лишь одна трофейная «матильда» числилась

в составе 21-й дивизии. (Рис.58)

Рис.58 – А12,

побывавший в руках у немцев.

Об

использовании немцами трофейных «матильд» сохранилось немало воспоминаний, одно

из которых были после войны опубликованы артиллерийским офицером Шмидтом,

находившемся при штабе Роммеля: «Я сопровождал командующего в поездке на поле

боя на линии фронта Хальфайя-Сиди-Омар. Мы насчитали 180 подбитых британских

танков, главным образом типа Mark II («Матильд»). Некоторые из них позднее были

вывезены с поля боя, отремонтированы, маркированы немецким крестом и брошены в

бой против тех, кто когда-то состоял в их экипажах».

В

литературе также транслируется история, как в ходе сражения под Маддаленой имел

место инцидент, когда трофейные «матильды» спасли немецкую артиллерийскую

батарею, вступившую в бой с 12 британскими «матильдами». Немцам удалось подбить

два танка, но коренным образом это положение не исправило. Командир батареи

собирался отдать приказ об отходе, как увидел две другие «матильды» с черными

крестами, подошедшие с тыла. Британцы решили, что пушки уже захвачены их

товарищами и повернули назад.

Судя

по фотодокументам, немцы захватывали Матильды и на Восточном фронте. (Рис.59)

Рис.59

– Танк Матильда, захваченный немцами на Восточном фронте, 1942г.

Рис.60

– Матильда в руках итальянцев.

Машины

на базе Матильды.

База танка А12 выглядела настолько

привлекательно, что на ней проектировали и строили разного рода инженерные и

вспомогательные машины. В первую очередь, речь пойдет о танках-минных тралах,

или просто – танках-тралах.

В начале 1938 года фирма John Fowler &

Co. разработала для танка А11 («первой Матильды», которая, как оказалось вовсе

и не «Матильда») вариант противотанкового плуга – устройства разграждения и

разминирования. Непосредственно плуг устанавливался на раме, которая крепилась

на кронштейнах к бортам корпуса. Подъём и опускание этой конструкции

осуществлялось устройством, обеспечивающим отбор мощности от двигателя. До

конца января 1940 года успели сдать 14 плугов, и 12 из них были установлены на

танки, отправленные во Францию, однако нет сведений, что эти устройства устанавливались

на пехотные танки А11 или А12 - на

мерзлом и тяжелом грунте (зима 1939-1940гг. выдалась в Европе довольно суровая)

плуги оказались неэффективными и в реальных боевых условиях они никогда не

использовались.

В 1941г. был создан катковый минный трал

типа AMRA (Anti Mine Roller Attachmen) – главным образом, этот трал создавали в

расчете на крейсерские танки. (Рис.61)

Рис.61 – Крейсер с минным

тралом AMRA.

Конструкция трала состояла из рамы,

шарнирно закрепленной на фальшбортах, и четырех спицованных металлических

катков. В ходе испытаний выяснилось, что AMRA пригодна только для разведки

минных полей – при проходе через мину катки полностью разрушались, препятствуя

дальнейшему использованию трала. В результате, было изготовлено 140 комплектов,

большая часть из которых осталась в метрополии.

На одном из танков Matilda A12 испытывался минный трал AMRA с устройством по доставке подрывного заряда Carrot. Устройство

Carrot представляло собой 660 фунтов (272 кг) бризантного вещества, которое транспортировалось

на передней части рамы AMRA. Заряд предназначался для создания проходов в

препятствиях и полевых заграждениях. (Рис.62)

Рис.62 – Matilda A12 с минным тралом AMRA.

Также имели место опыты с уменьшенными

зарядами Light Carrot, для доставки которых использовалась только рама от AMRA

без катков. Эксперименты не принесли желаемых результатов и проект был закрыт.

В ноябре 1941 году, по предложению

южноафриканского инженера Абрахама Дю Туа, на мощностях мастерских 8 британской

армии, действовавшей в Египте, было разработано

оригинальное устройство разминирования, представлявшее собой вращающийся

барабан с 24-мя металлическими цепями. Барабан был установлен между двумя

рычагами длиной 1,8 м. Рычаги или рама крепились к фальшбортам. Мощность на

барабан подавалась не от танкового двигателя, а от автомобильного 105-сильного

двигателя Ford V8 (согласно другим данным, это был 30-сильный Bedford),

установленного в отдельной бронированной коробке с правого борта - на раме с

левого борта укладывался противовес. Двигатель имел собственную систему питания

и смазки, что не ставило её в зависимость от танковой силовой установки. Двигатель

вращал барабан со скоростью 100 оборотов в минуту, и цепи, закрепленные на

барабане, с силой ударяли по грунту, вызывая детонацию минных зарядов.

Летом

1942 года был изготовлен первый опытный образец Matilda Scorpion. Испытания по

разминированию были успешными, хотя выявились и недостатки. Трал поднимал

огромное облако пыли, плюс выхлопные газы от дополнительного двигателя,

говорят, экипаж работал в противогазах. Пыль также воздействовала на воздушные

фильтры двигателя трала, который по этой причине часто выходил из строя.

(Рис.63)

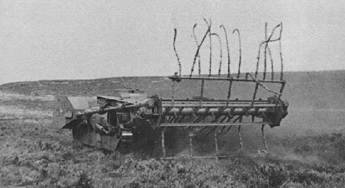

Рис.63 – Танк-трал Matilda Scorpion.

Систему

модернизировали, пушку из танка демонтировали, а органы управления танком

перенесли в башню. Правда, не совсем понятно, когда произошла модернизация.

Пишут, что к октябрю 1942 года, было подготовлено 24 танка-тральщика Matilda

Scorpion, когда началась операция

в Северной Африке у Эль-Аламейна успели собрать ещё восемь машин – таким

образом, построили 32 танка-трала Matilda Scorpion. Далее сообщают следующее: «Несмотря на имеющиеся конструктивные

дефекты, боевое применение этих машин в районе Эль-Аламейна было признано

успешным. В скором времени трал был модернизирован и зимой 1943 года в боевых

действиях на территории Туниса (при штурме укреплённой линии Марет) приняли участие

модифицированные тральщики Matilda Scorpion II, которые использовались как

британскими, так и канадскими (-?) войсками». К цитате нет пояснений, каким

образом модернизировались Matilda Scorpion. Логично представить, что речь идет о демонтаже пушки и переносе

органов управления в башню. Предлагаемое в источниках изображение Matilda

Scorpion II (Рис.64) мало что дает, если только допустить, что в башне

прорисовано не само орудие, а его муляж.

Рис.64 - Matilda Scorpion Mk II.

В декабре 1941 году в метрополии также появился вариант танка-тральщика

на базе А12 - Matilda Baron. В основе этой машины, очевидно, лежала все та же

концепция Дю Туа. Реализация проекта состоялась в сотрудничестве с фирмой AEC

Ltd. (производитель моторов). Схема размещения трала и силовой установки

осталась как на Matilda Scorpion, но был существенно доработан бронированный короб и установлен

двигатель Chrysler. Башня с вооружением сохранялась, а ротор крепился в 10

футах перед корпусом на высоте 6 футов от земли. Подъём устройства

обеспечивался гидравлической системой поворота башни. Первая

модификация Matilda Baron Mk.I была опытной – по сути, это был обычный

танк с устройством для цепного трала. (Рис.65)

Рис.65 - Matilda Baron Mk.I.

Скорость разминирования

Matilda Baron Mk.I составила примерно 1 милю в час. По итогам испытаний двигатель и

привод признали слишком слабыми, что привело к новым доработкам.

Модификация «Matilda Baron II» получила

6-цилиндровый двигатель Bedford и отдельный гидравлический подъёмник рамы.

Опытная машина была собрана к апрелю 1942 года, а испытания завершены к июню. Тесты

показали, что привод всё ещё слабоват, а высоту ротора над землёй необходимо

уменьшить, чтобы дать цепям протяг по грунту.

Очередные изменения привели к появлению

варианта «Matilda Baron III». На машине установили сразу два двигателя Bedford для

привода на ротор, которые были смонтированы в бронированных кожухах ближе к

корме корпуса, улучшили систему охлаждения. В сентябре 1942 года, когда работы уже подходили к завершению,

стало ясно, что установка двух двигателей приведет к возрастанию массы и будет

негативно влиять на ходовые качества машины. Для облегчения машины башню

заменили на неподвижную рубку со смотровыми щелями. Благодаря этому массу

удалось снизить, а скорость разминирования поднялась до 1,5 мили в час (2,41

км/ч). Этот вариант танка-трала известен, как Matilda Baron IIIA. (Рис.66)

Рис.66 - Matilda Baron Mk IIIA.

Эта машина могла не

только проводить разминирование, но и преодолевать заграждения из колючей

проволоки и даже работать в качестве траншеекопателя. (Рис.67)

Рис.67 - Matilda Baron Mk IIIA в действии.

Танк-тральщик Matilda Baron Mk IIIA был утвержден военным ведомством. Пишут, что под эти тральщики

переоборудовали 60 линейных танков А12, однако появились они в середине 1943г.,

когда нужда в таких машинах на Африканском фронте отпала. Некоторые считают,

что все построенные танки-тральщики Matilda Baron Mk IIIA использовались

исключительно для обучения.

Другим крупным проектом, реализованным на

шасси танка А12, стала разработка прожекторного танка CDL (Canal Defence Light

– прожектор для обороны Канала). Но на самом деле, эти машины предназначались

не столько для обороны Канала, сколько для ослепления противника при атаке на

его позиции.

Концепция прожекторного танка была

предложена британскому ведомству неким Митзакисом (греком по национальности)

еще в 1937г. Вплоть до 1940г. предложение любезного иностранца британцев не

интересовало, лишь после поражения во Франции идеей Митзакиса занялись всерьез.

Название CDL являлось маскировкой, поскольку для защиты Канала эти танки

использовать не собирались. Предполагалось,

что мощными осветительными приборами можно будет достичь сразу двух целей:

осветить позиции противника и ослепить его солдат, лишив их возможности вести

прицельную стрельбу. Выбор

шасси под «штурмовые» прожектора пал на А12. Стандартная башня танка А12

менялась на другую сварную башню с толщиной стенок 65 мм (пишут также, что это

была вращающаяся рубка). (Рис.68)

Рис.68 – Схема А12 с

прожекторной башней.

На погоне корпуса

монтировали круглую платформу с крупным проемом в центре, над которым находился

колпак. Последний имел овальную в плане форму и оснащался вертикальным лобовым

листом. В центральной его части со сдвигом вправо предусматривалась

щель-амбразура шириной 2 дюйма (51 мм) и высотой 24 дюйма (610 мм). Через нее

прожектор должен был освещать местность, оставаясь под защитой брони. Слева от

щели прожектора находилась многоугольная опора пулеметной установки. Над ней

поместили смотровой прибор и открываемый круглый лючок, предназначенный для

стрельбы из личного оружия. На левой части кормы предусматривался круглый проем

для люка. В левой части башни располагалось место оператора. В обязанности

оператора входило не только управление прожектором и замена электродов, но и

ведение огня из пулемета. Вторым членом экипажа был механик-водитель, который по

совместительству выполнял обязанности радиста.

В

лобовой части башни (или рубки) устанавливался прожектор с электродуговой

лампой мощностью 8 миллионов Ватт (до 12,8 млн. кандел). (Рис.69)

Рис.69 – Башня CDL.

Луч света фокусировался при помощи системы зеркал и направлялся через узкую вертикальную щель размерами 61х5,1 см, находившуюся с правой стороны башни. Прожектор испускал луч света в пределах 1,9° по вертикали и 19° по горизонтали (в других источниках эти показатели указаны не в градусах, а в метрах), что позволяло осветить местность общей площадью 310 м на 31 метр при дальности 910 метров. Для усиления эффекта прожектор создавал эффект мерцания (это затрудняло для противника определение расстояния, а котором находилась машина), для чего снабжался прерывателем (свет мигал до двух раз в секунду), а также жёлтыми (янтарного цвета) и голубыми фильтрами. Сила луча оказывалась такой, что даже издалека на него было трудно смотреть, не отводя глаз. Как писали очевидцы, с 2 километров человек рисковал потерять зрение, посмотрев на этот луч.

Испытания прототипа Matilda CDL начались в 1941 году. В течение

года было переоборудовано ещё несколько танков, которые были направлены на

полигон под Lowther Castle около Penrith. На испытаниях прожекторные «матильды»

выстраивались на дистанции 100 метров, создавая тем самым непрерывную площадь

освещения.

С 1941 по 1944 годы было изготовлено в

общей сложности 300 прожекторных башен, что было достаточно для полного

оснащения одной танковой бригады в метрополии и одной на Ближнем Востоке. Пишут,

что с 1941 года танки CDL стали поступать на оснащение 1-й и 34-й армейских

танковых бригад, находившихся в Великобритании. В 1942 году несколько машин

было передано в состав 42-го танкового полка, дислоцированного в Египте. Далее

в русскоязычных источниках следует расхождение. Одни указывают, что 42-ой полк

получил 42 машины Matilda CDL (помимо этого 42 полк, вроде бы, имел 19 обычных

«матильд» и несколько машин на базе А12, оснащенных кран-стрелами). Другие

пишут, что каждая бригада (очевидно имея ввиду 1 и 34 армейские танковые

бригады) по штату была оснащена 42 прожекторными машинами Matilda CDL, 19

обычными «матильдами» и несколькими машинами на базе А12, оснащенными

кран-стрелами. В боевых действиях ни одна из прожекторных «матильд» участия не

принимала. Машины Matilda CDL до 1944 года находились в резерве, пока их не

заменили на аналогичные машины CDL, созданные на основе американских танков М3

Grant. На сегодняшний день уцелела только одна машина Matilda CDL, которая

демонстрируется в экспозиции Royal Armoured Corps Tank Museum. (Рис.70, Рис.71)

Рис.70 - Matilda CDL в экспозиции танкового музея в Бовингтоне.

Рис.71 – Еще один экспонат, или тот же на свежем воздухе?

Разумеется, на базе такого удобного шасси,

каковым выглядело шасси танка А12 проводились и другие разные полезные

эксперименты. (Рис.72)

Рис.72 – Испытания

эвакуационного устройства на танке Matilda, предположительно 1941г.

В 1942 году был разработан

экспериментальный образец моста, представлявший собой ферменную конструкцию с

двумя легкими гусеничными тележками, крепившуюся к передней части корпуса

танка. Приспособление для преодоления траншей предназначалось для переброски не

только пехоты, но и машин весовой категории «В», однако это направление было в

скором времени закрыто.

Тогда же в 1942 году появился

танк-мостоукладчик, предназначенный для укладки моста под огнем противника.

Единственный прототип (предположительно) на основе модификации Matilda

Mk.III оснащался мостом типа Inglis Bridge, который был создан ещё в годы

Первой Мировой войны. Этот мостоукладчик остался на уровне опытного

образца.

В

1945г. конструкторы сиднейского отделения фирмы British Standard Machinery Co.

разработали два варианта танка А12, снабженных бульдозерным отвалом: Matilda Dozer: Mk.1 – с тросовым приводом; Mk.2 – с гидравлическим

приводом. Обе машины использовались в августе 1945г. при высадке на остров

Лабуан в Малайе и при освобождении города Баликпапан в Индонезии. Отмечалось,

что отвалы машин слишком сильно зарывались грунт и заслоняли обзор водителям. К

настоящему времени одна машина Matilda Dozer экспонируется в танковом музее в г. Пукапуньял (Австралия). (Рис.73)

Рис.73 -

Matilda Dozer в экспозиции танкового музея в г. Пукапуньял (Австралия).