Heavy Tank Mk I

Вариант «самец»

Вариант «самка».

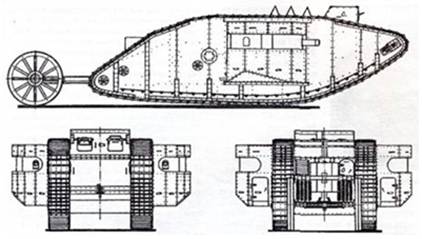

Heavy Tank Mk I

Британия

Тяжелый по массе пехотный танк

|

масса «самец» «самка» |

28,45 т 27,43 т |

|

вооружение «самец» «самка» |

2х57-мм орудия 3 пулемета 5 пулеметов |

|

экипаж |

8 чел. |

|

мощность силовой установки |

105 л.с. |

|

выпускался |

май-ноябрь 1916г., William Foster & Co., Metropolitan Carriage

and Wagon, Oldbury Wagon 150 шт. (75 «самцов» и 75 «самок») |

Основная статья:

Британское танкостроение 1903-1919гг.

После показа первого от сотворения ромбовидного танка Big Willie/Mother (Рис.1), 12 февраля 1916г. министерство снабжения подписало первый контракт на постройку 40 машин, но быстро численный показатель увеличился до 100 машин.

Рис.1 - Big Willie/Mother.

Из них 75 машин строили на William Foster & Co. 25 штук заказали Metropolitan Railway Carriage (почти во всех источниках название этой компании указывают как Metropolitan Carriage Wagon and Finance Company, но это название появится только в 1919г.), куда представителем The Tank Supply Committee был направлен Уилсон (разработчик танка). Вскоре Metropolitan привлек к производству Oldbury Wagon, и заказ был увеличен еще на 50 единиц, тотально до 150 штук (апрель 1916г.).

Первый в мире боевой танк, принятый на вооружение, получил индексацию Heavy Tank Mk I, иногда его и модификации называли просто «марками». Вероятно, начало производства Mk I приходится на май 1916г., а закончили их строительство не позже ноября 1916г. Возможно, только 60-80 шасси, из построенных 150, были забронированы и вооружены как танки.

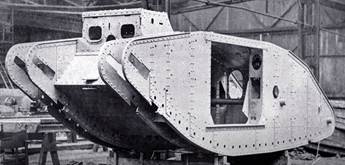

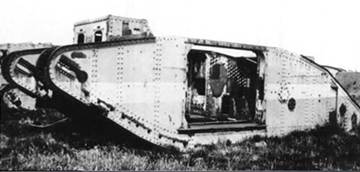

В отличие от первого экземпляра «Большого Вилли», собиравшегося из котельного железа или катаной неброневой стали, корпус Мк I собирали из листов катаной брони. (Рис.2)

Рис.2 – Корпус Heavy Tank Mk I.

Габариты:

общая длина (с хвостом) 9910 мм; длина корпуса (без хвоста) 8060 мм; ширина

корпуса 4200 мм; высота 2450 мм; клиренс 420 мм. Бронирование машины: лоб корпуса: 12 мм; борт корпуса: 6-10 мм;

корма: 10 мм; днище, крыша корпуса: 5-6 мм. Считалось, что такая броня

обеспечивает неуязвимость машины и экипажа от обычных пуль винтовочного

калибра, шрапнели и большинства снарядных осколков.

По сравнению с «Матерью», рубку у Mk I, вроде бы, увеличили, дабы обеспечить лучший обзор. Встречается, что у командира и водителя появились перископические смотровые приборы в крыше рубки (-?). В передней части над лобовым листом корпуса крепились две фары. На крыше монтировали двухскатную деревянную раму с проволочной сетью. Она служила для крепления маскировочного материала и защиты от ручных гранат.

В остальном серийная модификация Heavy Tank Mk I полностью наследовала конструкцию предсерийной машины Big Willie/Mother.

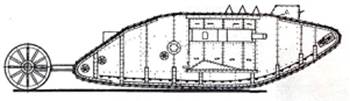

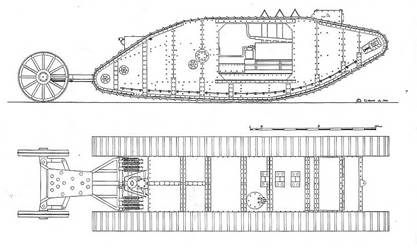

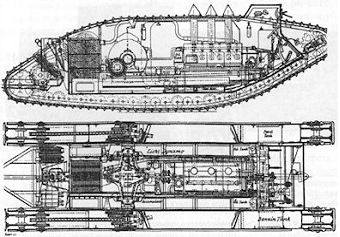

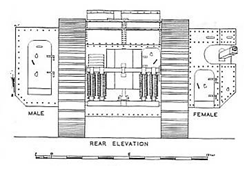

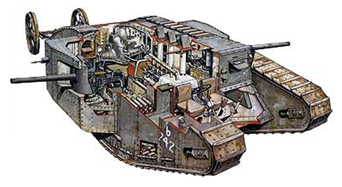

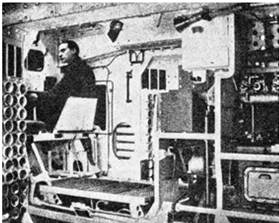

Машина имела компоновку без чёткого разделения на отделения: двигатель с трансмиссией занимали центральное положение в корпусе и занимали большую его часть – основной объем внутреннего пространства. Тележка с поворотными колесами позади корпуса сохранялась. (Рис.3)

Рис.3 - Mk I – проекции и компоновка.

Двигатель

устанавливался на раме в средней части корпуса, вдоль продольной оси танка и

занимал пространство 1х1,5x0,7 м, так что по бокам от него оставались проходы

шириной

Рис.4 – Модель внутреннего объема ромбовидного танка в разрезе.

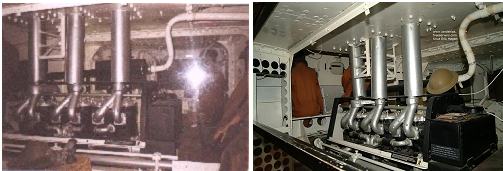

Двигатель рядный 6-цилиндровый бесклапанный бензиновый карбюраторный двигатель водяного охлаждения, марки Daimler/Knight (Рис.5, Рис.5а).

Рис.5

- Двигатель Daimler внутри танка.

Рис.5а - Вид на двигатель снаружи танка при снятом

спонсоне.

Имея рабочий

объём в

Два топливных

бака, ёмкостью

Трубчатый радиатор с вентилятором располагался у задней стенки корпуса слева и соединялся с системой охлаждения двигателя трубой, проходящей под крышей. Отбор мощности на вентилятор происходил от коробки передач.

Запуск двигателя производился тремя-четырьмя членами экипажа П-образной рукояткой, расположенной над коробкой передач. (Рис.6)

Рис.6 - Процесс запуска танкового двигателя.

Запас хода составлял 38 км.

В состав трансмиссии входили: карданный вал, главный фрикцион по типу конуса на фердовой подкладке (или ферродовой подкладке), двухступенчатая механическая, со скользящими шестернями главная коробка передач, червячный редуктор, дифференциал, две бортовые двухступенчатые механические коробки передач, объединённые с дифференциалом, два ленточных тормоза, две цепные передачи, два однорядных шестеренчатых редуктора.

Карданный вал

через сцепление (конус на ферродовой подкладке с

продольным управлением) передавал вращение от двигателя на двухскоростную

коробку передач со скользящими шестернями, а выходной вал коробки передач через

червячный редуктор – на дифференциал. Каждый поперечный выходной вал

дифференциала нес на конце две шестерни, которые вместе с парой скользящих

шестерен на отдельном валу образовывали двухскоростную бортовую (вторичную)

коробку передач. Бортовые коробки понадобились ради 3-й и 4-й скоростей – на

разработку новой основной коробки передач не было времени. Скорость движения –

от 1,2 до

В управлении трансмиссией принимали участие одновременно 3-4 человека: водитель, управлявший главным фрикционом и коробкой передач и координировавший действия остальных; командир танка, управлявший бортовыми тормозами и один или оба помощника водителя, отвечавшие за бортовые коробки передач.

Водитель подавал голосом команды командиру и двум помощникам, но чаще привлекал их внимание ударами рукой по капоту двигателя и на пальцах показывал номер передачи. Для крутого поворота водитель поднимал хвост, выключал сцепление, блокировал дифференциал, сжатым кулаком указывал одному помощнику поставить бортовую коробку в нейтральное положение, другому помощнику командовал 1-ю или 2-ю передачу (один или два пальца), затем включал сцепление. Командир, управлявший ленточными тормозами бортовых передач, подтормаживал соответствующую гусеницу. После поворота операции проделывали в обратном порядке. С остановленной гусеницей танк разворачивался почти на месте. Для корректировки курса или поворота с большим радиусом служил хвост – помощник поднимал хвост домкратом, водитель, вращая барабан с тросом, поворачивал хвостовые колеса, потом помощник открывал кран насоса, давая хвосту опуститься. При этом способе танк разворачивался, описывая окружность диаметром 55 м. Третий способ маневрировать – за счет разницы скоростей гусениц - требовал большей работы командира педалями тормозов

Ходовая часть

представляла собой 26 сдвоенных опорных катков малого диаметра, которые помещались

как в обойме, между стенками боковых выступов вместе с ведущим и направляющим

колесами, бортовыми коробками передач. Крепление осей катков в стенках

усиливали уголками. Направляющее колесо крепилось впереди на салазках с

винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Гусеница шириной

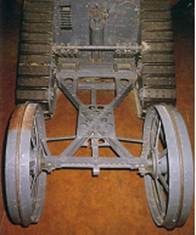

Сзади к танку шарнирно крепился хвост – конструкция отработана на «Маленьком Вили» - на Х-образной раме монтировали два металлических колеса с ребордой, врезавшейся в грунт. Набор пружин прижимал хвост к земле, для подъема служил открыто установленный гидравлический домкрат, для поворота - тросовая тяга и шарнирные рычаги. Хвост служил для увеличения ширины перекрываемого рва, поворота, а также в качестве грузового прицепа. (Рис.7)

Рис.7 – Крепление «хвоста» к танку.

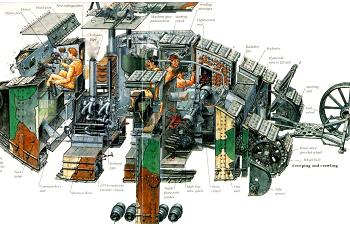

Экипаж 8

человек. Командир и водитель занимали места в передней части танка (перед

двигателем) в отделении управления слева и справа, соответственно. В каждом из спонсонов располагались по два члена экипажа, обслуживающих

вооружение. В проходах между двигателем и корпусом (ширина прохода

Рис.8 – Внутренняя компоновка и размещение некоторых членов экипажа.

Основным средством наблюдения за местностью для командира и водителя являлись смотровые лючки в верхнем лобовом листе корпуса, закрывавшиеся броневыми крышками, которые могли открываться или закрываться полностью, либо оставлять узкую смотровую щель. Остальные члены экипажа имели в своём распоряжении лишь смотровые щели в различных частях танка. С внутренней стороны щели закрывались защитным стеклом.

Каких-либо средств внутренней связи в танке не имелось, как и штатных средств внешней.

В танках штатно возили запасной бак с моторным маслом, 2 бачка со смазкой, 3 бачка с водой, запасные пулеметные стволы, 2-дневный запас продовольствия. Буксирные приспособления представляли собой два ушка со стержнем (пальцем).

В реальных

условиях танки могли двигаться по ровному грунту со скоростью от 90 до

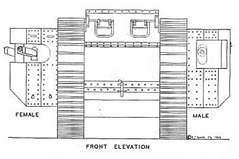

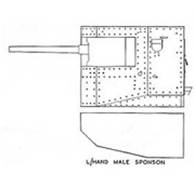

Гендерное разделение Mk

I.

Очень скоро непредвиденные обстоятельства внесли свои коррективы в конструкцию и тактику танков.

Начальник Управления вооружений отказался выделять артиллерийские орудия для «сомнительных» машин. Помогло Адмиралтейство, которое выделило морские 57-мм (6-фунтовые) скорострельные пушки «Гочкис» с длиной ствола 40 калибров, но на 150 заказанных танков у моряков не оказалось необходимого количества 57-мм морских орудий. Выход из положения нашел Суинтон. В апреле 1916г. он предложил выполнить половину заказанных танков пулеметными. Таким образом, произошло разделение одного типа на «самцов» (Male) - танки с пушечно-пулеметным вооружением и на «самок» (Female) - танки, вооруженные только пулеметами. Суинтон обосновал свое предложение и тактическими соображениями, из которых следовало, что «самки» будут эффективно уничтожать живую силу, а «самцы» подавлять пулеметы и прикрывать «самок». Это специализированное разделение оказалось судьбоносным для будущего развития британского танкостроения.

И те, и другие машины трактовались как тяжелые пехотные танки (идею пехотного танка в феврале 1916-го сформулировал также Суинтон), задача которых во взаимодействии с атакующей пехотой подавлять живую силу и огневые точки противника.

Размещение на одном типе разного вооружения подразумевало и некоторые конструктивные особенности самцов и самок. (Рис.9)

Вид спереди – слева прорисован спонсон

самки, справа – самца.

Вид сзади – слева прорисован спонсон

самца, справа – самки.

Рис.9 – Отличия спонсонов Mk I для самки и для самца.

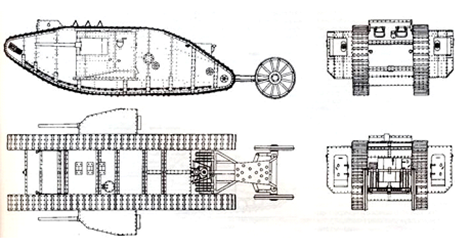

«Самцы».

«Самцы» Heavy Tank Mk I помимо двух 57-мм орудий получили еще три 8-мм пулемета Гочкиса, по одному в каждый спонсон и один в лобовой детали. (Рис.10)

Рис.10 – Проекции, компоновка и внешний вид серийного «самца» Heavy Tank Mk I, 1916г.

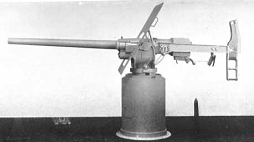

Как упоминалось выше на «самцах» изыскали возможность устанавливать 57-мм пушки модели Six Pounder, Single Tube, являвшиеся разработанным в 1915 году сухопутным вариантом скорострельного морского орудия QF 6 pounder Hotchkiss, принятого на вооружение в 1885 году (Рис.11).

Рис.11 – 57-мм морское орудие QF 6 pounder Hotchkiss, 1885г.

57-мм орудия имели вертикальный клиновой затвор, гидравлический откатник и пружинный накатник. Длина ствола орудия составляла 40 калибров/2280 мм. Орудия размещались в спонсонах танка на тумбовых установках, с вращающейся частью которых были связаны закрывавшие амбразуру спонсона цилиндрические щиты. Наведение орудия осуществлялось при помощи простейшего плечевого упора, без каких-либо механизмов; при этом, так как наводчик с каждого борта находился слева от орудия, его положение ограничивало углы горизонтального наведения до 0…110° с правого борта и 245…355° с левого. Для наводки орудия на цель служил простейший телескопический прицел. Боекомплект орудий составлял 334 унитарных выстрела, размещавшихся в укладках в нижней части спонсонов и стеллажах между их боковыми стенками. Единственным изначально доступным снарядом к ним был осколочно-фугасный, с пороховым зарядом и донным взрывателем. Начальная скорость этих снарядов составляла 554 м/с. Максимальная дальность стрельбы — 6860 м, хотя эффективная ограничивалась приблизительно 1800 метрами. Максимальная скорострельность орудий составляла 15—20 выстрелов в минуту.

В качестве пулеметного вооружения использовались 8-мм пулеметы (в русской версии 7,7-мм пулемет) с воздушным охлаждением Hotchkiss M1909 французского происхождения, его британский аналог Hotchkiss Mark I производился в Ковентри c 1915г. (Рис.12)

Рис.12 – 8мм пулемет Hotchkiss M1909

machine gun, 1909г.

Пулеметы в спонсонах, также, как и в лобовой детали, были съемными.

По Фуллеру «самцы» имели 4 пулемета Гочкиса – возможно, в этом количестве учитывается запасной ручной пулемет, который имели экипажи.

В спонсонах пулеметы установили позади орудий в задней полусфере. (Рис.13)

Рис.13 – Спонсон «самца».

Боекомплект пулемётов составлял 5760 патронов (по другим сведениям, 6272 патронов, а по Фуллеру 10000 шт.) в коробках, которые устанавливались с внутренней стороны щитов установок. 57-мм выстрелы к орудию - 332 шт. (по Фуллеру 200 шт.) укладывались в нижней части спонсонов и в стеллажах между боковыми стенками.

В каждом спонсоне находилось по два члена экипажа: наводчик и заряжающий. Наводчик вел стрельбу из пушки, стоя на коленях на деревянном настиле – фальшполу спонсона, под которым укладывали ЗИП. При откате казенник пушки почти достигал капота двигателя. Стреляные гильзы выбрасывали через отверстие в нижней части двери спонсона. Заряжающие получили дополнительную специальность пулеметчика. Теоретически артиллеристы могли выпускать 15–20 снарядов в минуту на дистанцию 1,8 км, но реальный темп и расстояние стрельбы оказались существенно ниже из-за неудобной конструкции орудийной установки, из-за чего наводчик вел огонь стоя на коленях.

Масса серийных «самцов» увеличилась, до 28,45т.

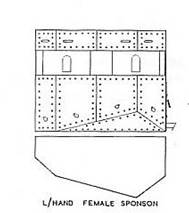

«Самки».

«Самки» Heavy Tank Mk I (Рис.14) имели более значительные отличия от предсерийного образца.

Лаз в спонсон самки – так экипаж

самки проникал внутрь танка.

Рис.14 – Проекции и внешний вид «самки» Heavy Tank Mk I, 1916г.

Для «самок» пришлось проектировать новую конструкцию спонсонов под два пулемета во вращающихся щитках. (Рис.15)

Рис.15 – Пулеметный спонсон.

На танках варианта «самка» вместо 57-мм пушек и пулемётов «Гочкис» в спонсонах устанавливали пулемёты «Виккерс» (Рис.16).

Рис.16 - .303 Vickers Machine Gun, 1912г.

Тяжелый пулемет .303 Vickers Machine Gun являлся вариантом первого пулемета, разработанного Хайремом Стивенсом Максимом (Hiram Stevens Maxim), с 1896 года выпускался компанией Vickers Sons and Maxim. (Рис.17)

Рис.17 - Хайрем Максим со своим пулемётом, 1883г.

.303 Vickers принят на вооружение британской армии в 1912г., был практически главным тяжёлым, автоматическим оружием пехоты в армии Великобритании вплоть до начала 1960-х годов.

Каждый спонсон нес по два «Виккерса» в цилиндрических установках с бронировкой кожуха ствола. Размещение вооружения в тесных спонсонах, на небольшой высоте от земли и в сочетании с плохим обзором допускало стрельбу лишь на малых дальностях, но для этого танки и строились. Боекомплект пулеметов состоял из 30 080 патронов (Фуллер указывает 12 000 патронов).

На «самках» имелся и лобовой – пятый пулемет, такой же 8-мм «Гочкис», как на «самцах».

Впрочем, Фуллер пишет, что «самки» имели 5 пулеметов «Виккерс» и 1 «Гочкис». Вероятно, Фуллер указывает пятый «Виккерс» в качестве лобового пулемета, а «Гочкис» учитывается как запасной пулемет, который имели экипажи.

Экипаж «самки» также состоял из 8 человек, но вместо двух наводчиков и двух заряжающих были четыре пулеметчика.

«Самки» имели несколько больший габарит по ширине (видимо, за счет конструкции пулеметного спонсона) – 4380 мм. Масса «самки» 27,43 т.

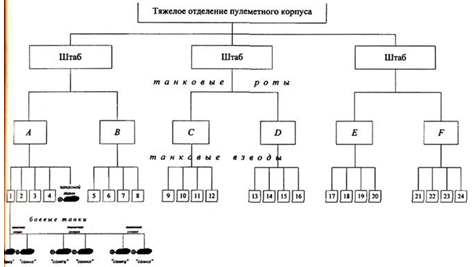

Боевой дебют.

Первоначально предполагали сформировать 15 рот по 10 танков, но, по просьбе Главного командования, в апреле — мае начали формировать 6 рот (от "А" до "F"). Штат роты состоял из 28 офицеров и 255 рядовых. На каждые 2 роты полагался штаб из 1-го офицера и 4-х нижних чинов, а также мастерская с 3 офицерами и 50 нижними чинами. В каждой роте имелось по 4 взвода + 1 запасной танк. В каждом взводе было по 3 «самца» и 3 «самки» (т.е. во взводе имелось 3 полувзвода из 1-го самца и 1-ой самки). Т.о. каждая рота теперь насчитывала 25 машин. Всего для вооружения «тяжелого отделения пулеметного корпуса» было необходимо 150 танков - 75 «самцов» и столько же «самок». Общая численность «тяжелого отделения пулеметного корпуса» составляла 184 офицера и 1610 нижних чинов. Первый штат «тяжелого отделения пулеметного корпуса» утвердили в июне 1916г. (по другим сведениям, в сентябре того года). (Рис.18)

Рис.18 – Организация Тяжелой секции Пулеметного корпуса, июнь 1916г.

Несмотря на

возражения командиров тяжелого отделения (или тяжелой секции) Пулеметного

корпуса, считавших необходимым накопить большое количество машин и применить их

не раньше весны 1917 года, английское командование во Франции (Хейг) летом 1916г. требовало присылки первых 50 танков.

13 августа 1916 года первое подразделение британских тяжелых танков (12 или 13 танков, составлявших половину роты «С») из Тэтфорда отправилось во Францию. Экипажи отплыли из Саутгемптона, а сами танки – из Эйвонмута. По железной дороге танки были доставлены на фронт. 22 августа - еще 12 танков роты «С» отправили на континент, а 25 и 30 августа за ними последовали танки роты D.

Во Франции танки прибывали в учебный лагерь в Ивранш близ Абевиля, который был загодя (с 3-го августа) устроен стараниями подполковника Броуфа. К концу августа в Ивранш скопили 50 (- точнее, 49, одна машина была сразу забракована и вовсе не поступала на континент) танков; подполковника Броуфа заменил подполковник Брэдли. Было образовано подобие полевого штаба с подполковником Брэдли во главе. Танки распределили между корпусами 4-й и Резервной армий: 17 машин роты С – в XIV-й корпус, 17 машин роты D – в XV-й корпус, 8 танков одного взвода роты D – в III-й корпус, 7 танков одного взвода роты С – в Резервную армию. Фуллер приводит также, что «в резерве Главного командования» находилось 10 танков. Тогда в сумме получается, что речь идет не о 49 машинах, а о 59. Возможно, указанные Фуллером 10 танков находились в начале сентября не во Франции, а в Англии.

Таким образом,

на начало сентября 1916г. на вооружении британской армии могло находиться 59

танков Mk I.

Это было время самого разгара наступательной операции английской армии на

Западном фронте, вошедшей в историю как битва на Сомме (24 июня 1916г. –

середина ноября 1916г.). С 1-го июля к началу сентября 3-я и 4-я английские и

6-я французская армии на фронте

Рис.19 – Британская пехота идет в атаку, осень 1916г.

После почти двухмесячной борьбы на истощение союзники подготовили новое масштабное наступление, которое началось 3 сентября. После мощной артподготовки, в которой участвовали свыше 1900 только тяжелых орудий, две британские и две французские армии (58 дивизий) перешли в наступление против трех германских армий (40 дивизий), которыми командовал кронпринц Руппрехт Баварский.

С 3 по 7

сентября англичане ценой больших потерь продвинулись на фронте

Рис.20 – Положение сторон к середине сентября 1916г.

Оценив итоги ожесточенных боев, Хейг отдал приказ, что танки, которые достигли Западного фронта, должны быть использованы 15 сентября 1916г. на направлении Courcelettе – Flers – Combles (Рис.21).

Рис.21 – Сектор Courcelettе – Flers

– Combles, в котором

было намечено впервые применить танки.

7, 8 и 9 сентября танки рот С и D - 49 машин - выдвигались на передовые позиции в сторону узловой железнодорожной станции Люп, недалеко от селения Брей на Сомме. 11 сентября из 4 армии было получено приказание выступать. (Рис.22)

Рис.22 - Танки Mk I выдвигаются к линии фронта, сентябрь1916г.

13 сентября танки прибыли на сборные пункты в район Брей. В тот же день состоялось совещание, на котором присутствовал подполковник Бредли.

Целью атаки

британской 4-й армии (имела 42 танка: 17 – в XIV-й корпусе, 17 - в XV-й корпусе,

8 - в Ill-й корпусе) против позиций 1-й германской

армии на фронте

Атаку полагалось вести «с крайней стремительностью», за ней, вроде бы (- со слов Фуллера), должно было следовать наступление кавалерийского корпуса, который должен был завладеть высотами около Рокиньи, Вилер-о-Фло, Рьенкур-ле-Бапом.

Танки планировали направить на наиболее сильные пункты группами по 2-3: пушечные против пулеметов противника, пулеметные – против живой силы.

Было решено, что танки двинуться с таким расчетом, чтобы достигнуть первой поставленной цели за пять минут до прибытия туда пехоты (- видимо, речь идет о пунктах на первой линии германских окопов). Таким образом, танки привлекали на себя неприятельский огонь. Предусматривалось, что артиллерия будет вести заградительный огонь, однако, не повреждая пути движения танков.

Планировавшаяся

танковая операция, таким образом, только отчасти соответствовала мнению Суинтона, изложенного в первом тактическом наставлении для

бронетанковых войск «Заметки об употреблении танков», главные постулаты

которого формулировались так: не использовать танки раньше, чем их будет

достаточное количество, применять на широком фронте, внезапно, без долгой

артиллерийской подготовки, на подходящей для движения местности, при

обеспечении четкого взаимодействие танков с пехотой и артиллерией.

Следует подчеркнуть, что атака 15 сентября 1916 года к северу от р. Сомма и юго-западу от Бапом была последней попыткой англичан достичь успеха в операции на Сомме.

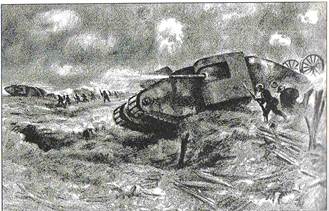

14 сентября в лагерь Ивранш прибыли 10 машин роты А - видимо, о них Фуллер упоминает, как о машинах, находившихся в распоряжении главного командования, эти танки не примут участия в деле 15 сентября. Машины же, предназначенные для первой атаки, стали выдвигать со сборных пунктов на позиции в ночь с 14 на 15 сентября. Танкам пришлось двигаться ночью по изрытой местности, без разведки маршрута, в результате, своевременно на исходные позиции вышли 32 машины из 49. 17 танков опоздали или застряли, или вышли из строя по техническим причинам на марше. (Рис.23)

Рис.23 – Привал или поломка – превратности танковой службы.

15 сентября в 5:30 утра (в немецкой версии упоминается время 4:30 утра, видимо, в счет берлинского времени) в предрассветном тумане англичане отправили в бой 32 Mk I. Но на поле боя выехало всего 18 машин. Остальные 14-ть: 9 вышли из строя по техническим причинам (преимущественно, поломки моторно-трансмиссионной группы, заглохший двигатель), 5 машин застряли в грязи (некоторые авторы упоминают о болоте, хотя, возможно, речь идет не о болоте как таковом, а о воронках или овраге в р-не Комбль, заполненных водой). Любопытно, что события с поломками и застреваниями случились в течение получаса - в момент продвижения с исходных позиций на поле боя до нулевого времени, т.е. времени начала собственно атаки. (Рис.24)

Рис.24

– Из предрассветного тумана на поле боя выходит танк.

Трудно установить, сколько машин, приданных определенному корпусу, вышло в бой. По Фуллеру можно понять, что наилучшие действия были у танков роты D, приданных XV корпусу 4 армии (17 шт.). О танках, приданных резервной армии (7 шт.), XIV корпусу (17 шт.) и III корпусу (8 шт.) 4 армии, Фуллер сухо сообщает, что их действия не имели большого успеха. Из этого замечания можно предположить, что именно с танками, приданными этим подразделениям, случились несчастья по дороге на поле боя. Также он пишет, что 8 танкам XV корпуса было дано приказание наступать к западу от Флер, а 6-ти машинам к востоку от этого селения с последующим выходом на Гведекур. Следовательно, в полосе XV корпуса боевую задачу выполняли 14 машин. Значит, еще 4 машины двигались в полосе XIV, III корпусов 4-ой армии и резервной армии.

Первым

двинулся в бой, как утверждают, танк - «самец» D1 капитана Мортимера. 9 танков пошли впереди пехоты (Рис.25), 9

действовали отдельно (т.е. встречи с пехотой не произошло).

Рис.25 – Танк впереди пехоты.

Представляется возможным фрагментарно воссоздать лишь действия танков в полосе XV корпуса на направлении Флер – Гведекур. 12 (из, предположительно, 14-ти) машин дошли до первой линии германских окопов. (Рис.26)

Рис.26 – Британские танки приближаются к германским позициям.

Танки «протаранили» первую линию окопов и отвлекли на себя огонь германских пулеметов. (Рис.27)

Рис.27 – Танки «таранят» германские окопы, на нижнем снимке запечатлен момент, когда немецкий пулемет до последнего ведет огонь по надвигающейся машине, а перед танком происходит взрыв, видимо, от гранаты.

В борьбе на первой линии, особо отличился один танк. В какой-то момент атакующая пехота залегла у проволочных заграждений под пулеметным огнем (как пишет Фуллер: «пехота остановилась»). Тогда командир танка поставил машину на окоп и анфилировал его; после этого танк проехал вдоль тыловой стороны окопов, причем в плен сдались сразу 300 германцев. (Рис.28)

Рис.28 – Художественное изображение эпизода первой танковой атаки 15 сентября 1916г.

Разумеется, противник издалека слышал шум двигателей, но, когда из тумана на немецкие траншеи выползли невиданные механические стальные монстры, палившие из пушек и строчившие из пулеметов, полусонных обескураженных бошей охватила паника, они не могли оказать серьезного сопротивления. «Все стояли пораженные, как будто потеряв возможность двигаться. Огромные чудовища медленно приближались к нам, гремя, прихрамывая и качаясь, но все время продвигаясь вперед. Ничто их не задерживало. Кто-то в первой линии окопов сказал, что явился дьявол, и это слово разнеслось по окопам с огромной быстротой» – передавал ощущения солдат германский корреспондент. (Рис.29)

Рис.29 – Британский «дьявол» крушит немецкие позиции.

11 машин преодолели первую линию германских траншей. 9 танков сходу захватили деревню Флер (Flers). Первым вошел в деревню Флер танк-«самец» D17 «Диннакен» лейтенанта Хасти – видимо, его и увидел британский пилот, сообщивший: «Танк движется по главной улице деревни Флер, и английские солдаты идут вслед за ним в хорошем настроении» – это наблюдение английского летчика затем широко растиражировала союзная пресса. Затем эти 9 танков, захватившие Флер, стремительно двинулись на Гведекур. Первый вошедший в селение Гведекур танк уничтожил 77-мм орудие своим 57-мм орудием, но сразу был подбит и загорелся, из экипажа выжили только двое. За танками в селение вошла пехота. 2 машины, продвигаясь вместе с пехотой, подавили недобитые очаги сопротивления.

С захватом деревни Гведекур боевая задача была выполнена. Более глубокой задачи в этом бою танки не имели.

Фуллер сообщает, что после боя на исходные позиции вернулись 12 танков. 10 машин получили повреждения во время боя и временно выбыли из строя. Еще 7 машин получили незначительные дефекты. 1 танк уничтожен. В первом бою с применением танков погибло не менее 6 танкистов.

Несмотря на

то, что 18 танков наступали разрозненно на фронте

Рис.30 – Итоги первой танковой атаки – захвачены пункты Courcelettе и Flers; Combles захватить не удалось.

Вновь танки пошли в бой 25 и 26 сентября у Гведекур и Ле Сар. (Рис.31)

Рис.31 – Действия Тяжелой секции Пулеметного корпуса, 15.09-20.11.1916г.

5 танков придали 4-й армии и 8 машин – Резервной. Из этих 13-ти танков, двинувшихся по болотистой, изрытой воронками от снарядов земле по направлению к Типвалю, 9 сразу застряли в воронках от снарядов, еще 2 сломались, 2 помогли 110-й пехотной бригаде овладеть Тиепвалем, но и тут одна машина застряла. (Рис.32)

Рис.32 – Вверху – два танка, вышедшие из строя по дороге на Флер 25 сентября 1916г., любопытно, что задние тележки у них потеряны. В середине танк С19 «Клэн Лесли», октябрь 1916г. Внизу - Mk I на позициях британской пехоты, осень 1916г.

Более удачно действовал последний танк - «самка» к юго-западу от Гведекур во взаимодействии с пехотинцами-гранатометчиками и при поддержке единственного аэроплана – взаимодействие с авиацией важный шаг в формировании тактики танков.

25 числа англичане заняли северную и южную оконечность германской траншеи (имела название Герда). Однако серединную часть траншеи протяженностью 1500 ярдов (1350 м) занимали немцы, причем их окопы были хорошо защищены рядами колючей проволоки. 26 сентября в 6 ч. 30 мин. утра танк-самка в сопровождении бомбометателей (гранатометчиков), стреляя из пулеметов, двинулся вдоль траншеи Герда. Английская пехота постепенно занимала вычищенные пулеметным огнем танка окопы. Враг не мог оказать сколь-нибудь действенного сопротивления. К 8.30 утра траншея Герда была полностью в руках англичан. В плен сдалось 8 офицеров и 362 нижних чина. Потери британцев составили 5 человек.

Захватив важный с тактический точки зрения рубеж, каковым считалась траншея Герда, английская пехота в сопровождении танков развила успех в юго-восточном от Гведекур направлении. Здесь же, уже известный нам танк-самка, израсходовав запас горючего, вышел из боя.

В ходе атак 25-27 сентября англо-французские войска взяли гребень господствующих высот между реками Сомма и Анкр, что позволило закрепить достигнутые за три месяца результаты.

Октябрьские бои приняли форму частных атак с ограниченными целями.

13 ноября танки вновь приняли участие в боевых столкновениях. На Анкре из-за обильных осадков вместо планировавшихся 20-ти танков в атаку пустили только 5 танков в две группы; в одной 3 машины, в другой - 2. Но все они увязли в грязи, причем экипажи понесли значительные потери от огня противника.

14-го ноября, в последний день операции, три танка атаковали (Рис.33) окопы у Бомон-Амель.

Рис.33 - Mk I в атаке.

Один был сразу подбит и загорелся, два увязли (Рис.34), но смогли открыть огонь из орудий и пулеметов по намеченному укрепленному пункту, 400 немцев почти тотчас сдались в плен - в германской армии поселилась «танкобоязнь».

Рис.34 – Застрявший Mk I.

На этом в середине ноября бои на Сомме прекратились из-за предельного истощения сторон.

Первые в Африке.

Танки Mk I оказались первыми типами, принявшими участие в б.д. вне французского театра – им пришлось повоевать в африканской пустыне.

В декабре 1916 года отряд из 8 танков Mk I (машины лишили хвоста) из роты Е под командой майора Нэта отправили морем в Египет. Отряду придавалась мастерская. Численность личного состава отряда маора Нэта насчитывала 22 офицера и 226 нижних чинов. В январе 1917г. отряд выгрузился в Египте. (Рис.35)

Рис.35 – Прибывшие в Африку первые танки, январь 1917г.

В январе 1917-го танки демонстрировались английским войскам на песчаных дюнах близ Суэцкого канала. В феврале танки экстренно погрузили в эшелон и отправили в район боевых действий под Газу. К первому сражению при Газе, которое закончилось не в пользу англичан, они опоздали, и началась подготовка ко второму сражению при Газе.

Первый день сражения был назначен на 17 апреля 1917г. Все 8 танков благополучно достигли сборного пункта до рассвета. В полосе 52 и 54 дивизий танки атаковали, не встречая сопротивления, турки в замешательстве покинули свои окопы. В полосе 54 дивизии один танк был поврежден прямым попаданием снаряда (Рис.36), второй вступил в бой с турками, помогая пехоте.

Рис.36 – Подбитый британский Mark I female, второе сражение при Газе, 17 апреля 1917г.

19 апреля

сражение возобновилось. Танки опять поделили между дивизиями. 19 апреля 7

танков атаковали на Али-Эль-Мунтер при артиллерийской

поддержке с кораблей. Один танк повредил гусеницу, один провалился в рытвину и

был засыпан песком, один попал в руки турок. Успеха не было. Местному

британскому командованию совершенно не были известны особенности танков, машины

ввели в бой на фронте

Затем танки оттянули от линии соприкосновения с противником к западу от Шейх-Шейбана в фиговую рощу. (Рис.37)

Рис.37 – Под сенью африканских пальм, 1917г.

Во время Первой мировой войны первые танки не показали в пустыне своих возможностей, гораздо эффективнее здесь действовали бронеавтомобили.

Весной 1918 года, когда во Франции успешно развивалось немецкое наступление, танки передали артиллерийскому управлению в Александрии, а экипажи вернули в Англию для переподготовки.

Оценки первого ромба.

Оказалось, что, да, ромбы способны относительно успешно преодолевать поле боя, более эффективно, чем это делала артиллерия, разрушать проволочные заграждения, проходить через рвы и траншеи шириной 2,7-3,5 м. Танк зарекомендовал себя прекрасным психологическим оружием – первое время один их грозный вид деморализовал солдат противника, в их траншеях возникала паника, враг не мог оказывать организованного сопротивления. Это плюсы.

Минусов набиралось много.

Стальная

катанная обшивка 10-12 мм держала попадания пуль и осколков снарядов, но была

уязвима даже для бронебойных пуль, которыми снабжались крупнокалиберные

пулеметы и совершенно не выдерживала прямого попадания снаряда (тогда в ходу

были калибры 77-

Рис.35 - Танк Mk I (СЗ), получивший попадания в район командирского люка, апрель 1917г.

Очень легко поражались гусеничные цепи (Рис.36), ремонт которых в полевых условиях был сопряжен с большими трудностями.

Рис.36 – «Самка» Mk I с поврежденной гусеницей.

Морские орудия имели фугасные снаряды с донным взрывателем, которые мало подходили для стрельбы по живой силе и вражеским пулеметам, поскольку разрывной заряд у них был очень мал. Здесь требовалась либо стандартная полевая пушка британской армии, либо 40-мм автомат, компенсировавший недостаток взрывчатки в снарядах своим высоким темпом стрельбы. Длинные стволы морских орудий (почти 2,3 м) имели привычку цепляться за землю во время преодоления танком глубоких неровностей, задевали объекты, вынесенные за габариты машины. Большой щит, прикрывавший орудие, легко заклинивался при попадании пуль, мелких осколков или просто камней между ним и стенками спонсона.

Не все ладно оказалось и с пулеметами Hotchkiss, устанавливавшихся в спонсоне (речь идет о «самцах» - в «самках» в спонсонах Hotchkiss не ставили). Из-за тесноты в спонсоне длину жесткой пулеметной ленты урезали до 14 патронов. В результате, огонь из пулеметов велся неэффективно - пулеметчик только и занимался тем, что заменял пулеметные ленты.

Из-за ограниченных секторов обстрела (особенно задней полусферы) для основного танкового вооружения и малой подвижности машины личному оружию экипажа отводилась важная роль в ближней обороне танка. В бою окруженным танкистам приходилось отстреливаться от пехотинцев противника из револьверов. Для этого приходилось откидывать на специальных портах броневые крышки, что ухудшало защищенность экипажа даже от ружейного огня.

Досаждали серьезные конструктивные недостатки первых

ромбов.

Танки были весьма трудноуправляемыми машинами. Несовершенство трансмиссии создавало необходимость, чтобы движением танка управляли двое на каждую гусеницу (водитель и помощник водителя с соответствующей стороны, подчас к ним присоединялся и третий - командир). Водитель обычно громко кричал, а если не хватало голоса, показывал на пальцах каждому «переключальщику» номер передачи. Настоящим кошмаром для экипажа становился любой более или менее крутой поворот. Последовательность действий при выполнении поворота была такова: водитель при помощи гидравлического домкрата поднимал «хвост» танка (он состоял из двух металлических колес), блокировал дифференциал, затем давал команду одному «переключальщику» - поставить бортовую коробку в нейтральное положение, а другому - включить 1-ю или 2-ю передачи (показывая один или два пальца) и только потом включал сцепление, в это время командир танка притормаживал ленточным тормозом соответствующую гусеницу. (Рис.37)

Рис.37 – Танк с поднятым «хвостом» во время выполнения поворота.

После осуществления поворота все проделывалось в обратном порядке. С остановленной гусеницей танк разворачивался почти на месте. Еще один способ поворота - за счет разницы скоростей гусениц - требовал большей работы командира педалями тормозов. В любом случае требовались значительные усилия и согласованная работа 3-4 человек в зашумленном и задымленном пространстве, что сильно ограничивало маневренность.

Хвостовые колеса, как бы увеличивавшие продольную базу машины и поворачивавшие танк, на деле быстро выходили из строя под огнем противника (отстреливались) или просто ломались на неровностях. При этом управляемость машины вроде бы даже улучшалась, но, с другой стороны, ухудшилась проходимость через рвы.

Из-за решения уменьшить

сопротивление движению и повороту за счет того, что нижняя ветвь гусеницы шла

по дуге, соответствующей колесу диаметром

Для того чтобы завести танк вручную П-образной рукояткой необходимо было обладать определенной мускульной силой и ловкостью. Был зафиксирован случай, когда в момент начала работы двигателя танкист упал, поскользнувшись на масляном пятне, и с силой вырвавшаяся из рук рукоятка размозжила ему голову.

Так как бензин подавался в двигатель самотёком, при сильном

наклоне танка во время движения подача топлива могла прерываться – двигатель

глох. Тогда одному из членов экипажа приходилось вручную переливать бутылкой

бензин из бака в карбюратор.

Отсутствие глушителя также вызывало проблемы. Выхлоп вверх (Рис.38) демаскировал танк искрами, нередко поджигал брезенты.

Рис.38 – В верхней части фотографии, над танком густое сизое облако – это и есть выхлоп двигателя.

Из-за отсутствия глушителя танки изрядно шумели. Это производило сильное моральное воздействие на противника, но мешало скрытному сосредоточению техники. Некоторые экипажи сами ставили глушители из пустых банок из-под масла, обкладывали трубы мокрыми мешками или глиной.

Не оправдала себя и проволочная сеть, натянутая на двускатную деревянную раму над корпусом машины. После первых боев на Сомме от этой громоздкой сетки (Рис.39) отказались.

Рис.39 – Самец и

самка с противогранатной сеткой, осень 1916г.

Плохо было с наблюдением. Командир и водитель пользовались смотровыми окнами в лобовом листе, прикрываемыми наружными бронещитками. В крыше рубки установили простейшие перископы, но вскоре от них отказались - командир и водитель просто не успевали ими пользоваться, кроме того, перископы были оснащены стеклянными зеркалами, которые оказались опасными в боевых условиях. Большой проблемой являлись и смотровые щели в бортах, которые изнутри закрывались защитным стеклом. Они не обеспечивали хорошего обзора, зато осколки защитных стекол, которые легко разбивались при обстреле и брызги свинца от пуль, попавших в броню вблизи щелей, проникали внутрь корпуса, поражая лица и глаза танкистов - ранение лица и глаз составляли до 80 % ранений танкистов Первой мировой.

Штатных средств внешней связи не существовало. Для внешней связи испытывались различные способы - сигналы флажками, лампой и подобными средствами, однако в условиях плохой видимости на поле боя и особенно изнутри других танков они оказывались малоэффективными. На некоторых танках применялась голубиная почта. В танке возле места помощника водителя крепили клетку с почтовыми голубями, которых выпускали через верхний люк или амбразуры. Но голуби плохо переносили условия внутри танка и часто гибли. Использовали в бою и другие средства – высовывали из люка руку или лопату. Прибегали к действиям «делай, как я», но в дыму и при тряске сквозь узкие щели не всегда удавалось различить командирский танк. Предпринимались попытки использовать телефонную связь через прокладываемый танком кабель, но длина последнего оказывалась совершенно недостаточной. Единственным надёжным, но крайне опасным средством была связь через пеших посыльных.

Первые «марки» отличались тяжелейшими условиями обитаемости.

Компоновка машины была таковой, что двигатель и экипаж находились в едином пространстве (Рис.40).

Рис.40 - Внутри ромбовидного танка, вверху вид на водителя (впереди двигателя), в середине –танкист в одном пространстве с двигателем, снизу – места помощников водителя (позади двигателя).

От шестицилиндрового мотора «Даймлер»

(мощность

Тряска на ходу, особенно по пересеченной местности, была такой, что «все не закрепленное внутри танка сильно швыряло» - как следствие, травмы и ожоги членов экипажа. К этому нужно добавить страшный грохот внутри корпуса. Члены экипажа не имели связи не только с внешним миром, но и не могли слышать друг друга – отсутствовала внутренняя связь, что еще больше затрудняло задачу управляемости машины.

Люк-лаз с

откидной дверью в задней стенке спонсона имел высоту

Работа в тесной железной коробке, которую нещадно трясет, в атмосфере, насыщенной парами топлива, выхлопными газами и пороховой гарью – эти обстоятельства отразились на форме танкистов. Обычно танкисты одевались в штатную полевую форму, но и надевали кожаный пехотный жилет или, при случае, просторный черный кожаный технический комбинезон (Рис.41).

Рис.41 - Танкист-пулеметчик «самки» в комбинезоне, самодельном

кожаном противоударном шлеме и кольчужной маске, предохранявшей лицо от брызг

пуль.

В холодное время ходили в лохматых «траншейных» шубах на собачьем меху. Шубы различались покроем, длиной (как правило, короткие), конструкцией застежек, и расцветкой. Обычно шубы носились свободно, но на них можно было надевать ремни амуниции. Такие же шубы носили и французские танкисты. Кроме шуб утеплялись свитерами, меховыми жилетами, вязаными шарфами – в дело шло все. При работе на технике были обязательными перчатки, короткие или шоферские с большими раструбами-крагами.

В экипировку входил противогаз, который англичане носили в нагрудной брезентовой сумке. Противогаз мог использоваться не только по прямому назначению. С его помощью спасались от едкой пороховой гари. Пояс танкиста украшала открытая кобура с револьвером «Веблей».

Негативно на управлении и боеспособности танка отражалась полифункциональность командира. Сложно себе представить, как командир мог в целом осуществлять управление танком как единым комплексом. Во-первых, при выполнении маневров командир попадал в подчиненное водителю положение, ибо фактически выполнял функции помощника водителя, оперируя ленточным тормозом двух гусениц. Во-вторых, при отсутствии внутренней связи и в условиях чрезвычайной зашумленности вряд ли командир мог указывать цели наводчикам и пулеметчикам в спонсонах (- скорее всего, артиллеристы и пулеметчики самостоятельно выбирали цели). И вдобавок командир должен был вести стрельбу из лобового пулемета. По всей видимости, командир в бою мог лишь указывать водителю общее направление движения машины.

Трудно отнести

к достоинствам и ограниченные тактические возможности первых ромбов. Считалось

обычным явлением, что танки, выполнив боевую задачу, не могли самостоятельно

вернуться к пункту сбора или на исходные позиции – в реальной обстановке,

развивая скорость 2-

Рис.42 – На марше танкисты приспособились возить

дополнительную амуницию на крыше корпуса и на тележке задних колес.

Проходимость танков также оказалась невелика. На твердом грунте удельное давление достигало 2 кг/см2, в мягкий грунт гусеница погружалась, увеличивая опорную поверхность и уменьшая удельное давление до 0,5 кг/см2, но при этом сильно возрастало сопротивление. Узкие гусеницы вязли, и тяжелые машины садились на грунт, пни и камни. Фуллер писал позже, что эти танки «делали для ровной дороги и сухой погоды». Из-за большой ширины они с трудом проходили по теснинам или просекам.

Удручающе выглядело дело с механической надежностью и живучестью узлов машин типа Mk I.

Наиболее частыми причинами выхода из строя танковой техники являлась ненадежность элементов трансмиссии. Кроме того, вследствие невысокой жесткости корпуса часто случались прогибы днища и боковых выступов, выводившие из строя узлы трансмиссии и ходовой части. Открытая бортовая передача быстро забивалась грязью. Траки из упрочненной броневой стали оказались хрупкими – водители старались избегать щебня или камней, переходов через железнодорожные переезды. Общими недостатками гусениц, охватывающих корпус, были излишняя длина и масса гусеничной цепи, ее высокая уязвимость и низкий ресурс. Если принять во внимание небольшой моторесурс двигателя (видимо, менее 50 часов работы, после чего следовало проводить капитальный ремонт двигателя), то становиться ясно, насколько неудобен был сервис танков, особенно в полевых условиях.

Вероятно, в

последний раз танки Mk.I участвовали в наступлении

под Аррасом в апреле 1917 года, когда британское

командование собрало практически все боеспособные машины.

После поставки достаточного количества Mk IV оставшиеся на ходу Mk I использовали как учебные или специальные. В мастерских танкового корпуса Mk I разоружили и превратили в машины снабжения (именовались также «тендерами»), переделав спонсоны в «грузовые» – внутренний объем спонсона освобождался от вооружения, а амбразуры заделывались. (Рис.43, Рис.44).

Рис.43

– Вверху - Mk I со снятыми спонсонами.

Внизу - машины снабжения на

базе Mk I, 1917г.

Рис.44 – Машина снабжения на базе Mk I в Африке.

Грузоподъемности такого тендера хватало для снабжения пяти боевых танков. Такие машины снабжения (14 шт.) использовали у Мессин в июне 1917 года.