D3E2 Vickers Wheel-cum-Track Machine

D3E2 Vickers Wheel-cum-Track Machine

Британия

Легкий по массе

колесно-гусеничный танк

|

масса |

9,5 т |

|

вооружение |

3 пулемета |

|

экипаж |

4-5 чел. |

|

мощность силовой установки |

90 л.с. |

|

выпускался |

1929г., Vickers 1 шт. опытный |

Основная

статья: Британское танкостроение 1919-1929гг.

С 1925г. специалисты Vickers

объединили усилия с инженерами автомобилестроительной фирмы Wolseley

(в то время Wolseley являлась дочерней компанией Vickers) в деле проработки темы колесно-гусеничного хода

для бронетехники. Принцип использования таких машин – по шоссе на колесах, по

местности на гусеницах. Для первого опыта взяли легковой автомобиль Wolseley и дополнительно снабдили его гусеничным движителем

– эта машина получила название Wolseley-Vickers wheel-cum-track car или Vickers Reconnaissance Car.

(Рис.1)

Рис.1 - Экспериментальный колесно-гусеничный

автомобиль Wolseley-Vickers wheel-cum-track car, 1926г.

Опытная машина с колесной формулой 4х2 и гусеничным шасси поступила на испытания в 1926 году. Никакого бронирования на ней не было, но задел для работы по колесно-гусеничной боевой машине был сделан огромный. Схема смены хода была достаточно проста. Колеса автомобильных мостов с подвеской на листовых рессорах жёстко закреплялись на своих местах, а поднималась и опускалась только гусеничная часть. Применительно на один борт она состояла из четырех тележек с двумя опорными катками каждая, жёстко крепившихся к нижней части продольной стальной балки, к верхней стороне которой устанавливались кронштейны для крепления поддерживающих роликов. Именно эта балка поднимала и опускала опорные элементы ходовой части. Ведущие колеса зубового зацепления – заднего расположения, направляющие колеса находились спереди.

9-го июня 1927 года фирма Vickers подписала с Военным ведомством контракт Т6508 на поставку колесно-гусеничной бронемашины нового образца. 12 мая 1928 года фирма предоставила полностью готовый прототип танка, которому заранее присвоили номер Т838. В официальной документации этот танк проходил под названием Vickers Wheel-cum-Track Machine. Несколько позднее он получил армейский «бронеавтомобильный» индекс D3E1 (литера D обозначала БА), т.е. официально машина считалась бронеавтомобилем, хотя Vickers Wheel-cum-Track Machine можно относить к колесно-гусеничным танкам. (Рис.3)

Рис.3 – Обычно эти изображения идентифицируются, как D3E1 Vickers Wheel-cum-Track Machine, 1928г.

Масса – 8,4 т. Длина – 5486 мм, ширина – 2438 мм, высота – 2743 мм. Бронирование – 8-6 мм. Вооружение - три 7,71-мм пулемета Vickers (два в отдельных башнях и один в кормовой части корпуса). Экипаж – 4-5 чел.

Корпус прототипа D3E1 был почти полностью клёпаным и собирался на металлическом каркасе и листов катаной броневой стали. Лобовая часть корпуса, борта и корма имели толщину 8 мм, крыша и днище – по 6 мм.

Компоновка танка предусматривала расположение бензинового двигателя Armstrong Siddeley V8 мощностью 90 л.с. в передней части корпуса. Рядом был установлен топливный бак на 48 галлонов (181 литр) бензина, что обеспечивало запас хода до 193 км на гусеницах и 418 км на колесах. В свою очередь, трансмиссия, включавшая механическую 4-скоростную (4 передачи впереди и 1 назад) коробку передач, располагалась в кормовой части корпуса. Такое техническое решение было вызвано расположением ведущих колес сзади, что значительно упрощало смену хода.

Отделение управления находилось спереди, справа от силовой установки.

Боевое отделение танка D3E1 было разделено на две части. Передняя секция предназначалась для установки мест командира танка и первого пулеметчика. На крыше устанавливалась одноместная башня в форме усеченного конуса с двумя бортовыми смотровыми приборами и небольшой наблюдательной башенкой. В её передней части предполагалась установка двух 7,71-мм пулеметов Vickers. Задняя секция боевого отделения была, скорее, наследством от бронемашин времен Первой мировой войны. Высота этой части корпуса была ниже и на образовавшемся уступе разместили вторую башню цилиндрической формы с одним пулеметом Vickers. Для доступа к агрегатам трансмиссии и посадки в танк второго пулеметчика в кормовом наклонном бронелисте сделали двухстворчатые двери. Посадка в танк проводилась через большие прямоугольные люки в бортах корпуса. Полный экипаж состоял из четырех человек (механик-водитель, командир и два пулеметчика), но при необходимости он мог быть расширен до пяти.

Гусеничная ходовая часть на один борт состояла из 8 опорных катков на пружинной подвеске, четырех поддерживающих колес, переднего направляющего колеса, заднего ведущего колеса цевочного зацепления и гусеничной цепи со стальными траками.

Колесная ходовая часть включала два моста автомобильного тип, при этом задний мост был полностью убран в корпус. Каждый мост оснащался подвеской на листовых рессорах и двумя одинарными колесами с бескамерными шинами из жесткой резины. Колеса на D3E1 выполнили со штампованными дисками.

Машина имела новую систему смены хода, осуществляемую при помощи пары червячных передач (приводимых в движение двигателем) на каждый борт. При вращении вертикального червяка, по нему двигались ползуны, соединенные с жесткой рамой движителя, и поднимали его. При перемене направления вращения гусеничный движитель опускался. Большим преимуществом такой схемы было то, что при смене движителя экипаж мог всё время находится внутри танка, не покидая свою бронированную машину.

Испытания опытного образца D3E1, проведенные в течение всего 1928 года в MWEE (Mechanised Warfare Experimental Establishment), прошли с переменным успехом. Было выяснено, что при передвижении на колесах по дорогам с твердым покрытием скорость машины составила 48 км/ч. При этом машина неплохо управлялась и была не слишком сложной в обслуживании. С другой стороны, недостатков оказалось больше. Езда вне дорог была практически невозможна на любом шасси - достаточно сказать, что клиренс с поднятыми гусеницами не превышал 20 см, а нагрузка на мосты автомобильного типа оказалась предельной. Помимо этого, длина гусеничной ходовой части была слишком мала для нормального передвижения по пересеченной местности. Максимальная скорость на гусеницах едва доходила до 20,92 км/ч, но самое главное - из-за высокой центровки и узкой гусеничной колеи танк был неустойчивым. При наличии таких недостатков прототип D3E1 был отправлен фирме для доработок, в результате которых была получена новая модификация D3E2 Vickers Wheel-cum-Track Machine.

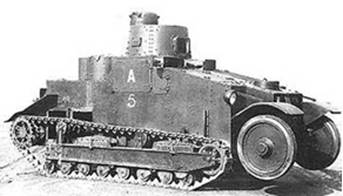

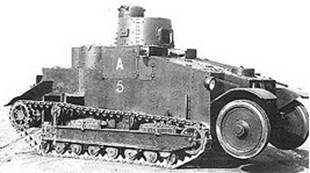

Никаких радикальных изменений в конструкцию машины не вносилось. D3E2 отличался только незначительно измененным корпусом и гусеничной ходовой частью - на этом модернизация закончилась. (Рис.4)

Рис.4 – Вероятно, это D3E2 Vickers Wheel-cum-Track Machine, но из некоторых источников можно понять, что это первый вариант - D3E1, 1929г.

По некоторым сведениям, масса этой машины достигла 9,5 т.

К 1928-1929гг. D3E1 и D3E2 полноценными танками уже не воспринимались. В Королевском Танковом Корпусе сделали вывод, что при имеющихся ТТХ и чисто пулеметном вооружении колесно-гусеничные D3E1 и D3E2 для целей разведки, не говоря уже о поддержки пехоты и кавалерии, совершенно не подходят. С имеющимися недостатками и явно завышенной массой D3E1 и D3E2 не вписывались в требования для боевых машин этих классов. Таким образом, проект потерял поддержку и в скором времени был аннулирован.

Оба опытных образца продолжали эксплуатироваться в RTC до 19 октября 1933 года. Затем второй прототип был отправлен для разделки на металл, а первый прототип без двигателя и вооружения стал экспонатом музея в Бовингтоне (впрочем, есть основания полагать что в музее находится D3E2). (Рис.5)

Рис.5 – Одна из машин Vickers Wheel-cum-Track Machine в музее.