A1E1 “Independent”

A1E1 “Independent”

Британия

Тяжелый танк

|

масса |

32, 5 т |

|

вооружение |

47-мм орудие 4 пулемета |

|

экипаж |

8 чел. |

|

мощность силовой установки |

398 л.с. |

|

проект |

1923-1925гг., Vickers |

|

выпускался |

1926г., Vickers 1 шт. опытный |

Основная статья:

Британское танкостроение 1919-1929гг.

Производные

конструкций Первой мировой

В 1922г. британские военные вернулись к идее тяжелого штурмового танка – появилась первая послевоенная спецификация на тяжелый танк. В то время многие, по-прежнему, представляли себе возможный тяжелый танк прорыва в виде гигантской ромбовидной конструкции, действия которого поддерживали артиллерия, пехота и другие танки, а главная задача тяжелого танка прорыва – преодоление воронок и траншей, характерных для условий позиционной войны. Согласно требованиям, военные хотели заполучить танк без башен с пониженным силуэтом. Основное вооружение в виде 3-фунтовой пушки предполагалось установить в носовой части корпуса, а по бортам должны были располагаться спонсоны с парой пулемётов. Двигатель планировалось разместить в корме. Танк должен был без проблем преодолевать траншеи шириной до 2,8 метров. Очерченная в спецификации машина весьма напоминала продолжение темы ромбовидного танка Mk.VIII* (Рис.1), который разрабатывался в 1918г, но с окончанием мировой войны был заморожен.

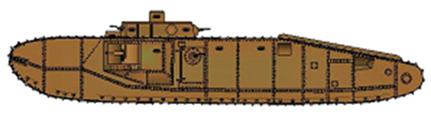

Рис.1

- Heavy

Tank

Mk VIII*, проект 1918г.

Разработку нового тяжелого танка поручили фирме Vickers. Непосредственной разработкой нового тяжелого танка занимались инженеры Vickers Т.Даруэлл, И.Буш и В.Блумер. В Военном министерстве в помощь специалистам Vickers была создана группа под началом Вильсона/Уилсона (главный разработчик ромбовидных танков в годы Первой мировой войны).

Специалисты Vickers, понимая очевидные выгоды от размещения вооружения во вращающейся башне, решили попробовать создать альтернативную выданной спецификации конструкцию тяжелого танка. В марте 1923 года британскому Военному министерству был представлен эскизный проект тяжёлого танка, который полностью отличался от исходного задания. Специалисты признают, что отчасти, новый вариант проектировался с оглядкой на французский опыт тяжелого танка прорыва 2С. (Рис.2)

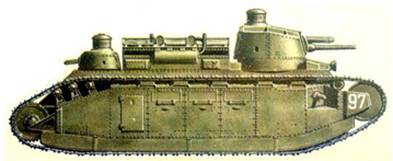

Рис.2 – Французский тяжелый танк 2С, 1918г.

Идею многобашенного танка поддерживал и «продавливал» наверху

главный конструктор Vickers Сэр Джордж Томас Бакхем.

У Бакхема нашлись сторонники в Танковом Корпусе. В

итоге, остановились на многобашенном варианте Vickers. Новый танк назвали “Independent”, а в 1924г. присвоили индекс А1Е1. К маю 1925 года на Vickers

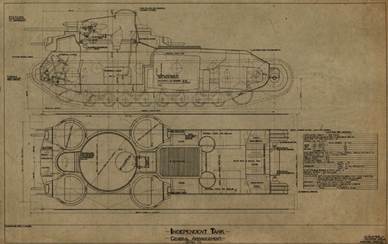

закончили изготовление макета. (Рис.3)

Рис.3 – Тяжелый танк “Independent”, вверху один из первоначальных вариантов.

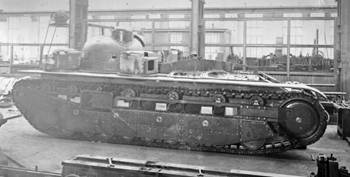

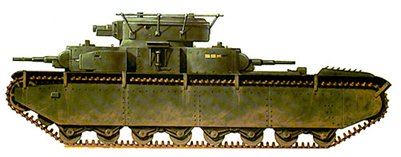

Танк А1Е1 строился на заводе Vickers в Шеффилде в течение 1926г. (Рис.3), его постройка закончилась в октябре 1926 года. (Рис.4)

Рис.3 - A1E1 Independent на заводе

Vickers, 1926 год.

Рис.4

- A1E1 Independent в исходном виде.

Первоначальная масса машины – 29 т, впоследствии масса возросла до 32,514 т. Длина – 7600/7590 мм (в некоторых источниках длину указывают в 7700 мм), ширина – 2720 мм, высота – 2670 мм. Бронирование: главная башня, лоб корпуса – 28 мм, пулеметные башни – 13 мм (?), борт, корма корпуса – 13 мм, крыша, днище – 8 мм. Вооружение - одна 47-мм пушка QF 3 pdr в главной башне и четыре 7,71-мм пулемета Vickers в малых башнях. Экипаж – 8 чел.

Корпус имел конструкцию, собираемую из листов катаной броневой стали на металлическом каркасе при помощи заклепок и болтов. Толщина бронирования была дифференцированной: лоб корпуса – 28 мм, борт и корма – по 13 мм, крыша и днище – по 8 мм. Отделение управления и боевой отсек получились совмещенными. В передней части корпуса место водителя расположили по продольной оси и оснастили рубкой цилиндрической формы с тремя смотровыми приборами. Часто указывается, что обзор из рубки был круговым, но это не так, поскольку по бокам от неё располагались две одноместные пулеметные башни, хотя считается, что обзорность у водителя А1Е1 была лучше, чем из других машин. Центральная часть боевого отделения была отведена под установку главной башни, где находились места командира танка, наводчика и заряжающего. За ними помещались другие две пулеметные башни.

Из-за большой высоты корпуса посадка в танк производилась с носовой части, где на нижнем вертикальном бронелисте предусмотрели две подножки (рядом с ними приваривались буксировочные кольца), а на верхнем бронелисте закрепили два поручня. По обоим бортам корпуса, сразу за задними пулеметными башнями, устанавливались лестницы, с помощью которых технический персонал мог добраться до МТО.

Моторно-трансмиссионный отсек, занимавший примерно 50% от общей длины танка, предназначался для установки бензинового V-образного 12-цилиндрового двигателя Armstrong-Siddley жидкостного охлаждения (в некоторых источниках указывают, что мотор был воздушного охлаждения), объемом 35,8 литров, развивавшего мощность 398 л.с. Система запуска двигателя была пневматической. Поскольку данная силовая установка много заимствовала из авиации, для её охлаждения потребовались мощные вентиляторы и радиаторы, установку которых провели по бортам над двигателем. Сверху, на крыше МТО, были сделаны вырезы для входа охлаждающего воздуха. Выхлопные патрубки вместе с глушителями вывели на надгусеничные ниши. Отработанный двигателем воздух выходил через два бортовых кожуха, коробчатого типа, также размещенных на надгусеничных нишах. В крыше моторного отделения, в надстройке над двигателем, был сделан двухстворчатый люк, предназначенный для доступа к агрегатам силовой установки.

Чтобы управлять столь тяжелым танком трансмиссия механического типа была заменена на гидравлическую. В её состав также входили главный и бортовые фрикционы, тормоза и 4-ступенчатая коробка переключения передач швейцарской фирмы Winterthur. Благодяря такой системе трансмиссии водитель мог управлять танком при помощи рулевого колеса автомобильного типа. (Рис.5)

Рис.5 – Рабочее место водителя.

В верхнем кормовом наклонном бронелисте сделали сразу три люка для обслуживания агрегатов трансмиссии.

Высокие требования к танку, который кроме мощного вооружения должен был обладать высокой скоростью, во многом зависели от конструкции ходовой части. Применительно на один борт ходовая состояла из следующих компонентов: - направляющее колесо переднего расположения, оснащено механизмом натяжения гусеницы; - ведущее колесо заднего расположения, зацепление цевочное (вынесено за корпус); - 6 поддерживающих роликов с резиновыми бандажами, жестко закрепленных на кронштейнах к корпусу и бронещиту; - переднее независимое колесо увеличенного диаметра, оснащено резиновым бандажом, подвеска на пружинной рессоре; - заднее независимое колесо увеличенного диаметра (идентичное переднему), оснащено резиновым бандажом, подвеска на пружинной рессоре; - 8 основных опорных катков, объединенных попарно в 4 тележки с независимой подвеской на пружинных рессорах; - мелкозвенчатая гусеничная цепь, 88 стальных одногребневых траков.

Открытые элементы подвески защищались наборным бронещитом толщиной 8 мм, который состоял из нескольких секций. Верхняя часть щита, от 3-го до 6-го поддерживающих колес, была загнута внутрь для сброса грязи с верхней гусеничной ветви. Между 2-м и 3-м поддерживающими колесами находился прямоугольный вырез под спонсон (по обоим бортам). На прототипе таковые не устанавливались, поэтому вырез был заварен изнутри и по назначению никогда не использовался.

В центре боевого отделения устанавливалась главная башня полусферической формы, рассчитанная на трех членов экипажа. Сборка башни проводилась из шести изогнутых соответствующим образом «лепестков» броневой стали, соединявшихся между собой при помощи заклёпок. Пока не удалось выяснить, проводились ли испытания этой башни обстрелом из орудий, но попадания снарядов полевой артиллерии 28-мм клёпаная броня держала бы с трудом. Что касается вооружения, то изначально рассматриваемый вариант с 57-мм танковой пушкой был отвергнут - решили пойти по пути унификации и установить на А1Е1 орудие калибром 47-мм (3-pdr. QF gun), которое также предназначалось для серийных танков Medium Mk.II. Вертикальные углы наведения находились в диапазоне от -4° до +20°. Справа от орудия находился вырез под установку прицела. Пулемет в главной башне не устанавливался – видимо, был сделан вывод, что пулеметного вооружения в малых башнях будет вполне достаточно.

Главная башня танка А1Е1 имела ещё две интересные особенности. (Рис.6)

Рис.6 – Интерьер главной башни. Изнутри башня обшита азбестом.

Командир на А1Е1 имел выделенную функцию, не занимаясь ничем иным, кроме руководства боевой единицы – танка и его экипажа, поэтому на кормовом бронелисте башни установили небольшую командирскую башенку. Верхняя часть башенки куполообразной формы, состоявшая из двух половинок (откидывались вверх), могла вращаться на 360° и оснащалась двумя смотровыми щелями защищенными бронестеклами. Вторая особенность башни – вытяжной вентилятор, бронированный колпак которого находился справа и немного ниже от командирской башенки.

Помимо прочего, главная башня оборудовалась индикатором поворота с репетиром, как на боевом корабле. Пожалуй, не хватало ещё и гироскопа, как это было сделано на французском тяжелом танке 2C от фирмы FCM, но применительно к А1Е1 британцы решили обойтись без этого излишества.

Ещё одним нововведением стала внутренняя ларингофонная система связи, без которой взаимодействие между членами экипажа было невозможно. В качестве альтернативного варианта можно было бы предложить световую систему сигнализации, как это делалось позже на французских и чехословацких танках, однако голосовая связь была на порядок эффективнее.

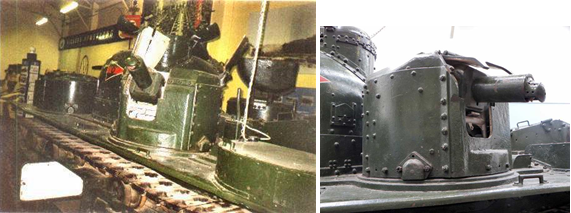

Четыре малые башни (Рис.7) размещались симметрично по «углам» от главной башни.

Рис.7 – Пулеметная башня.

Конструктивно они были достаточно просты, и отдельные элементы использовались в дальнейшем при создании других танков. Башни имели цилиндрическую форму с характерно вытянутой передней частью и плоским вертикальным бронелистом. В каждой из них, со смещением вправо, монтировался один пулемет Vickers калибра 7,71-мм, оснащенный оптическим прицелом. Пулеметчик занимал своё рабочее место через двухстворчатый люк, немного возвышавшийся над крышей башни. В плане обзорности пулеметные башни оказались слеповаты – кроме прицела никаких других смотровых приборов не предусматривалось. Был у них и другой недостаток, заключавшийся в отсутствии возможности кругового вращения – сектор обстрела составлял по 150-160 градусов. Однако британские инженеры предусмотрели возможность поворота задних башен практически вперед по курсу, что при определенных условиях позволяло сосредоточить на одной цели все пять стволов.

13 ноября 1926г. состоялся первый публичный показ танка А1Е1 в рамках демонстрации образцов перспективной бронетанковой техники правительствам доминионов в Кемберли.

Поступив в распоряжение британской армии, танк А1Е1 получил индекс Т1020 и в 1927г. проходил усиленные испытания. Формально танк, вроде бы, был введен в состав 2-го танкового батальона (скорее, был приписан к испытательному центру, созданному на базе 2-го батальона).

Новый тяжелый танк демонстрировал неплохие динамические показатели - мог разгоняться до 32 км/ч (хотя планировалось не менее 40 км/ч). Максимальный запас хода, по разным данным, составлял от 200 до 350 км, и, хотя, на местности он снижался почти вдвое, это не сильно портило впечатление от потенциальных возможностей А1Е1. Кроме того, по составу вооружения и возможности сосредоточить огонь, по меньшей мере, трех стволов в одном направлении, британский танк не имел равных в своём классе. По огневой мощи сравниться с А1Е1, пожалуй, мог только FCM 2C - за счет своего 70-мм орудия.

Различного рода конструктивных недостатков оказалось не так уж мало. Например, наличие пяти башен при текущей конфигурации корпуса не позволяло использовать их возможности в полной мере. Особенно это касалось задних пулеметных башен, у которых сектор обстрела ограничивался не только другими тремя башнями, но и выступающими над моторно-трансмиссионным отделением броневыми коробками.

Самые большие жалобы возникали из-за работы силовой установки. При массе танка 32514 кг двигатель номинальной мощностью 398 л.с. работал с перегрузкой. Если на дорогах с твердым покрытием это проявлялось не так сильно, то при движении по пересеченной местности возникала угроза поломки двигателя или его возгорания.

Считается, что А1Е1 имел один из худших показателей подвижности. Подвижность танка определяется по формуле L\B – то есть, соотношением длины танка к полной ширине корпуса. У А1Е1 показатель этого соотношения составлял 4,1:1! Другими словами, развернуться на месте этот танк практически не мог. Более того, даже при наличии гидравлической трансмиссии управление А1Е1 было крайне тяжелым и справиться с ним мог только опытный механик-водитель. В ходе дальнейших испытаний выяснилось, что запаса хода хватает только на 150 км, а скорость в 32 км/ч можно держать только очень короткое время. Кроме того, танк получился очень прожорливым – на километр пробега уходило почти 2,4 литра горючего, приличным оказался и расход масла – более чем 10,5 литров на час работы двигателя. Имелись вопросы и к ходовой части, тормозам, коробке передач.

Работы по доводке машины продолжались. Проблемы с тормозами решили за счет внедрения новых материалов, разработанных фирмой Ferodo, позже этот материал стал называться - феродо. В 1928 году Вильсон сконструировал новую, планетарную коробку передач. Вносили мелкие изменения и в другие детали, например, поддерживающие катки.

В 1935г. А1Е1 признали устаревшим типом, при этом на полный цикл «проектирование – постройка прототипа – испытания – модернизация» было затрачено в ценах 1929г. более 150.000 фунтов стерлингов (£) (само строительство прототипа вышло в 77.400£), что не вписывалось в британский военный бюджет, поэтому в 1935г. WO прекратил финансировать проект. Дорогостоящий, прототип разобрать не решились. Вместо свалки его отправили в музей бронетанковой техники в Бовингтоне, предварительно сняв часть оборудования. В мае 1940 года RTC потерпел сокрушительное поражение во Франции, британское командование решило задействовать А1Е1 для обороны метрополии. Танк был извлечен из музея и направлен на ремонт. В ожидании скорой высадки немцев на Британских островах А1Е1 окончательно переклассифицировали в машину позиционной войны, проведя небольшую доработку, касавшуюся вооружения. Его состав был полностью сохранен, однако задние башни были модернизированы таким образом, чтобы огонь из них можно было вести по воздушным целям (Рис.8).

Рис.8 – Модернизированная пулеметная башня.

В таком виде А1Е1 был поставлен на перекрестке дорог, где ему предстояло принять свой последний бой. К счастью для британцев, высадка немцев не состоялась, и старый танк вновь отправился в музей. В течение последующих лет А1Е1 неоднократно подкрашивался и проходил несложный ремонт. Благодаря тому, что практически вся экспозиция музея расположена в закрытых помещениях ангарного типа её экспонаты, включая знаменитый “Independent”, находятся в хорошем состоянии. (Рис.9)

Рис.9 – Современное состояние А1Е1.

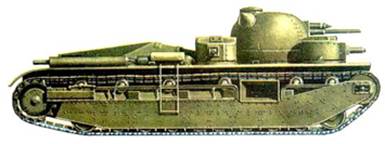

A1E1 “Independent” оказал определенное влияние на умонастроения танкостроителей в других странах, особенно на советских. К 1929г. советская сторона располагала некоторыми агентурными сведениями о тяжелом пятибашенном танке и даже визуально ознакомилась с ним во время посещения советской закупочной делегации Халепского Британии в начале 1930г. Вскоре в СССР появился пятибашенный танк Т-35 (Рис.10), имевший вполне прозрачные родовые черты.

Рис.10 – Советский Т-35, 1933г.

О пятибашенном танке знали и немцы. В 1931г.

британский офицер (шотландец) Норман Бейли-Стюарт передал немцам данные об A1E1,

хотя к тому времени германцы, видимо, уже имели определенные сведения о

британской тяжелой новинке.