Развитие по параллельным аллелям © Смирнов А.Г., 2016г.

Развитие Renault FT и его подражатели, легкие конструкции, альтернативные Renault FT, французская «тяжелая» программа, тема двухсекционного танка, стальные форты, Studebaker Supply Tank, бронетрактора.

Проекты и машины, являвшиеся развитием предшествовавших проектов и машин не ромбовидной конструкции.

|

Время работы по теме; верхняя строчка – время проекта; нижняя строчка – время производства; если годы проекта и производства совпадают – указаны в одной строчке |

Страна |

Название |

Тактический тип |

Состояние |

|

1916г., конец |

Ru |

Танк Менделеева обр.1916г. |

Сверхтяжелый танк |

проект |

|

1916г., конец |

Ru |

Самодвижущаяся броневая башня для 8-ми дюймовой гаубицы |

Подвижный артиллерийский форт |

проект |

|

1916г., конец |

Ru |

Подвижная батарея «Улучшенная Черепаха» |

Подвижный форт |

проект |

|

1916г., конец |

Ru |

«Вездеход №2»/«Вездеход 16г.» |

Легкий по массе пехотный танк |

проект |

|

1917г. |

Fr |

FCM 1В/Char Lourd 1B |

Тяжелый танк |

проект |

|

1917г. |

Fr |

FCM 1C/Char Lourd 1C |

Тяжелый танк |

проект |

|

1917г., конец |

G |

Orion-Wagen II |

Легкий танк |

оо |

|

1917-1918гг. 1918г. |

Fr |

Char Peugeot |

Легкий по массе экспериментальный танк |

э |

|

1917г. 1918г. |

Fr |

Renault FZ |

Легкий по массе танк огневой поддержки |

оо |

|

1917-1918гг. 1918г. |

Fr |

Char d'Assault Peugeot |

Легкий по массе штурмовой танк |

оо |

|

1918г. |

US |

Trench fighter mod.1918 |

Высококолесный траншейный истребитель |

проект |

|

1918г. 1918-1919гг |

Fr |

Renault FT-17 75 BS |

Легкий по массе танк огневой поддержки |

боевой тип |

|

1918г., весна-лето |

G |

Orion-Wagen III |

Легкий танк |

проект |

|

1918г., весна-июнь 1918г., осень |

G |

Kraftprotze – Krupp |

Легкий танк |

оо |

|

1918г., апрель-июнь 1918г., сентябрь |

G |

Leichte Kampfwagen LK-II |

Легкий танк |

оо |

|

1918г., апрель-июнь 1919г. |

G |

Leichte Kampfwagen LK-II mod.1919

|

Легкий танк |

боевой тип |

|

1918г. |

Fr |

Char Varlet 1918 |

Штурмовой танк повышенной проходимости |

проект |

|

1918г. |

It |

Ansaldo Torpedino |

Подвижный форт |

проект |

|

1918г. |

US |

Studebaker Supply Tank |

Средний по массе пехотный танк |

оо |

|

1918г. 1918г., лето-ноябрь |

US |

Ford 3-Ton M1918 |

Сверхлегкий по массе танк сопровождения пехоты |

боевой тип |

|

1918г., лето |

US |

Light Tank U.S. Mark I |

Легкий по массе пехотный танк |

оо |

|

1918г., июль |

G |

Leichte tank Krupp |

Легкий по массе штурмовой танк |

проект |

|

1918г., осень |

G |

Leichte Kampfwagen LK-III |

Легкий танк |

проект |

|

1918г., декабрь – 1919г., январь |

G |

Typ Hedi

|

Тяжелый по массе пехотный танк |

боевой тип |

|

1919г., март-апрель |

Ru |

Тип «Полковник Безмолитвенный» |

Бронированный полугусеничный трактор |

оо (учебный) |

|

1919г. |

Ru |

Тип «Генерал Улагай» |

Бронированный полугусеничный трактор |

боевой тип |

|

1919г. |

Ru |

Тип «Астраханец» |

Бронированный полугусеничный трактор |

оо |

* Развитие Renault FT и его подражатели.

Слабость вооружения линейных FT 17 заставила задуматься о возможностях усиления линейных танков на поле боя за счет машин, вооруженных более мощной артиллерией. 24 июля 1917 года генерал Эстьен инициировал работы по специальной версии Renault FT, которая получала в качестве вооружения короткоствольную 75-мм пушку Canon de 75 court Mle.1916 Schneider, как на танке Schneider CA1. Этот вариант создавался как средство усиления линейных (пулеметных и пушечных) танков Renault FT – англичане бы сказали, вариант CS – артиллерийский танк поддержки танков. По замыслу генерала, на каждую роту обычных танков следовало выделять несколько танков поддержки – по одному на взвод (взвод легких танков – 5 машин). Предположительно первый заказ на 600 таких машин последовал в декабре 1917г., а в январе 1918г. заказ возрос до 670 штук.

Говорят, первоначально Эстиенн для разработки танка с короткоствольной 75-мм пушкой сформулировал задание на безбашенные танки огневой поддержки на базе «Рено» с установкой орудия в корпусе. В январе 1918г. фирма Renault представила вариант Renault FZ с 75-мм пушкой Canon de 75 court Mle.1916 Schneider в корпусе. (Рис.960)

Рис.960 – Первоначальный вариант артиллерийского Рено с 75-мм короткоствольным орудием.

|

Renault FZ - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)9-2-7.3. Тактическая классификация – «легкий по массе танк огневой поддержки». |

При такой конфигурации водитель занял высокую позицию в центре танка, а впереди друг за другом находились еще два члена экипажа – наводчик и заряжающий.

Машина военным не понравилась, и было дано срочное задание разработать что-то более унифицированное с привычным уже Renault FT.

К началу марта 1918 года Renault подготовила второй вариант машины поддержки на базе Renault FT. Шасси танка Renault FT сохранялось неизменным. Короткоствольную 75-мм гаубицу Blockhaus Schneider для лучшей стабилизации при стрельбе установили в увеличенной, по сравнению с башней, не вращающейся восьмигранной пирамидальной рубке с кормовой нишей (чтобы дать место для отката ствола гаубицы с казенником), большим люком в борту и откидной крышей. В рубке также помещался боекомплект на 35 выстрелов. Экипаж машины состоял из 3-х человек. (Рис.961)

Рис.961 – Виды второго варианта артиллерийского танка «Рено».

В начале марта 1918 года генерал Эстьен одобрил данный вариант танка поддержки. В переписке он чаще именовался как Char FT canon de 75 S, но более известным стал индекс Char Canon 75 mm BS или Renault FT BS. BS означало Blockhaus Schneider, так часто именовали орудие, которое в него установили.

В мае 1918г. был оформлен заказ на 600 танков Renault FT BS. Изготовителем данных машин определялась фирма Renault. Танки предполагалось выпускать с серийными номерами в пределах 6001-6600. Первый серийный Char FT canon de 75 S был готов 8 августа 1918 года. (Рис.961а)

Рис.961а – Французский танк огневой поддержки Renault FT-17 75 BS, 1919г.

|

Renault FT-17 75 BS - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)9-2-7.4. Тактическая классификация – «легкий по массе танк огневой поддержки». |

За сентябрь 1918г. сдали еще 4 танка, за октябрь 6. На фронты Первой мировой танки Renault FT BS не попали. После окончания войны выпуск Renault FT BS на время прекратился, но был вновь возобновлен с февраля по май 1919г. По одним данным, всего было построено 39 танков огневой поддержки FT-17 BS, по другим – 40 шт. Вероятно, все же 40 – из них 39 поступило во Французскую армию, а один, возможно – в польскую (в 1923г. или в 1924г.).

В 1920-е годы танки огневой поддержки распределили по танковым батальонам. Первым машины получил 5 BCL (Bataillon de Chars Legers, батальон легких танков), в 1919 году уехавший в Сирию. Некоторые машины нашли боевое применение в Марокко во время рифской кампании. (Рис.962)

Рис.962 – FT-17 75 BS на службе, начало 1920-х.

Очевидно, несколько штук этих танков сохранилось до 1940г., когда они перешли в руки к немцам в качестве трофеев (Рис.963).

Рис.963 – Брошенные танки FT-17 BS.

2 машины попали в руки союзников в Тунисе в 1942г.

В начале 1917г., пока только обсуждался макет легкого танка Renault, генерал Муре начальник STA (Service Technique Automobile) решил запустить конкурирующий проект. В качестве подрядчика была выбрана автомобильная фирма Peugeot. Реальные проектные работы начались в марте, когда к проекту присоединился капитан Этьен Эдмон Эмишен (Омишен). До войны он работал над машинами Peugeot (был инженером Peugeot), а позже стал техническим консультантом полковника Эстьена. (Рис.963а)

Рис.963а – Этьен Эмишен внутри танка Schneider CA1.

Говорят, он также занимался электромеханическими трансмиссиями, трансмиссия такого типа устанавливалась на танки Saint Chamond. Так что Эмишен к марту 1917г. уже был погружен в танковую тематику.

Муре ставил задачу разработать танк с короткоствольной 75-мм пушкой BS и более солидным бронированием – по сути, речь шла о проектировании типа легкого штурмового танка (Char d'Assault).

Как пишут, летом 1917 года стал вырисовываться проект нового танка, который обозначают и как Char d'Assault Peugeot, и как Char Peugeot, и даже как Peugeot FT (- фантастическое сочетание). В очень общих чертах танк Peugeot напоминал Renault FT, т.е. можно заподозрить, что Эмишен при разработке своей машины все-таки отталкивался от конструкции Renault FT, как от «точки отсчета», но получился совершенно иной вариант легкого танка.

Компоновка, ходовая часть и трансмиссия Char Peugeot совершенно отличались от ориентира - Renault FT.

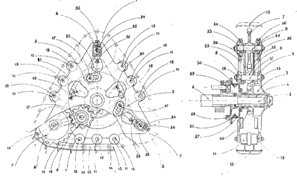

В передней части машины находился двигатель, далее совмещенное отделение управления и боевое отделение – экипаж из двух человек располагался не друг за другом, а по центру: слева командир/наводчик/заряжающий, справа водитель. Для передачи крутящего момента на колеса в корме была реализована электромеханическая трансмиссия, которую разработал сам Эмишен – за счет такого решения удалось отказаться от вала, который шел бы от мотора к ведущим колесам через обитаемое отделение. В ходовой части обращает на себя внимание огромное направляющее колесо (ленивец), вынесенное вперед корпуса и оригинальная пружинная подвеска. (Рис.963b)

Рис.963b - Из патента Эмишена на подвеску танка.

В целом ходовая часть на один борт состояла из четырех опорных катков, которые были блокированы попарно в две тележки с амортизацией на пружинных рессорах, переднего направляющего колеса, заднего ведущего колеса и пяти поддерживающих роликов.

Сообщают, что первый образец Char Peugeot вышел на демонстрацию 10 апреля 1918 года в Мёдоне. (Рис.964)

Рис.964 – Первоначальный вариант танка Char Peugeot.

Однако, скорее всего, объект являлся действующей моделью, с целью апробации новой ходовой части. Такое впечатление, что несколько переделанный (возможно, под более мощный мотор) танк Renault FT поставили на ходовую Эмишена. Причем, судя по размеру башни относительно габаритов машины - Char Peugeot получился значительно большим по размерам, чем Renault FT. Некоторые же авторы считают, что это уже почти полноценный танк Peugeot - только на машине в качестве балласта установили башню от Renault FT, в которой не могло разместиться 75-мм орудие BS.

|

Char Peugeot - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)9-2-7.2. Тактическая классификация – «легкий по массе экспериментальный танк». |

В результате, нашли, что конструкция ходовой Эмишена обеспечивала больший комфорт, чем ходовая Renault FT, работы по танку продолжились.

В литературе встречается и другое толкование событий, связанных с разработкой танка Peugeot. История также начинается с того, что на фирме Peugeot, возможно, с подачи генерала Муре, в 1917г. приступили к проектированию легкого танка по типу Renault FT. И в апреле 1918г. был получен прототип с ходовой Эмишена, возможно, с мотором Peugeot мощностью 100 лошадиных сил и с башней от Renault FT, предполагавшей вооружение аналогичное вооружению Renault FT (пулемет или 37-мм пушка). Однако затем концепция танка была радикально изменена - вместо лёгкого пехотного танка ставилась задача создания штурмового типа с 75-мм короткоствольной пушкой BS и 40-мм бронированием в лобовой проекции.

Как бы там ни было, в сентябре 1918г. был получен финальный вариант танка Peugeot (Рис.965)

Выступ в кормовой части корпуса предназначался для электромеханической трансмиссии.

Рис.265 – Финальный вариант - Char d'Assault Peugeot.

Массу полученного изделия указывают разную – 8 тонн или 9 тонн. В качестве вооружения установили 75-мм короткоствольную гаубицу BS. Вместо вращающейся башни её установили в просторную рубку, броня которой имела в лобовой части внушительную для того времени толщину в 40 мм! По бортам и в наклонном кормовом бронелист были выполнены двери для посадки-высадки экипажа и загрузки боекомплекта. Справа от орудия находилось место водителя, оснащенное смотровым прибором. Двигатель был перенесен вперед, при этом он работал на генератор, который передавал энергию на расположенные в корме электромоторы. На танк был установлен 4-цилиндровый мотор Peugeot мощностью 100 лошадиных сил. Ходовая часть сохранилась от первоначального варианта, правда, теперь открытые элементы подвески прикрывалась бронеэкраном.

|

Char d'Assault Peugeot - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)73-2-10.1. Тактическая классификация – «Легкий по массе штурмовой танк». |

Танк поступил на испытания в конце 1918 года. С одной стороны, танк Peugeot был лучше защищён и развивал вполне достаточную для того периода максимальную скорость в 12,5 км/ч. С другой стороны, разница в 4 км/ч по сравнению с танком Renault FT выглядела несущественной. При этом более короткий, чем Renault FT, танк Peugeot уступал ему в проходимости по траншеям и рвам. Его короткоствольная пушка оказалась весьма специфичным орудием, обладавшим слабой манёвренностью огня. К тому же на базе Renault FT выпускались артиллерийские танки FT 75 BS с таким же орудием.

В условиях окончания WWI танк Peugeot оказался невостребованным.

В США в 1918г. еще до начала серийного производства лицензионной копии Renault FT-17 - Six-ton Tank M1917 - пытались создать оригинальную конструкцию, взяв за основу все тот же удачный французский FT-17.

Специалисты автогиганта Ford Motor Company разрабатывали сверхлегкую модель танка – массой всего 3 т. Машина проектировалась с максимально возможным использованием автомобильных комплектующих и рассчитывалась на конвейерную сборку, благодаря чему планировалось в кратчайший срок изготовить 1500 боевых танков (по 100 штук в день).

По другой версии, инициатива создания сверхлегкого танка принадлежит Департаменту артиллерии Армии США, где летом 1918г. и задумали малую машину, способную выступать и в качестве транспортера боеприпасов для пехоты и в качестве мобильной пулеметной платформы для огневого сопровождения пехоты.

Летом 1918г. такая машина действительно появилась - Ford 3-Ton M1918 (Рис.966).

Рис.966 - Ford 3-Ton M1918.

|

Ford 3-Ton M1918 - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)9-6-8.2. Тактический тип – «сверхлегкий по массе танк сопровождения пехоты». |

Конструктивно танк получился весьма замечательным. Это был безбашенный аппарат, имевший вооружение в передней стенке корпуса, два двигателя и двух членов экипажа.

«Малютка» массой 3,4 т (длина корпуса 3277 мм; ширина 1650 мм; высота 1600 мм) мог нести пулемет (иногда пишут – 37-мм пушку), имел подрессоренную ходовую часть, а для преодоления окопов — хвост (длина с хвостом, 4064 мм) (Рис.967), очень полюбившийся конструкторам того времени.

Рис.967 – Опора на хвост.

Танк должен был развивать скорость порядка 20 км/ч, а малые размеры делали его очень трудной мишенью.

Судя по сохранившимся фото, кажется, что существовали варианты машины с разными пулеметными масками. (Рис.968)

Рис.968 – Варианты Ford 3-Ton M1918.

Внутри машины было тесновато. В передней части корпуса размещался экипаж из двух человек (Рис.969), причем стрелок размещался в положении лежа на животе.

Рис.969 – Положение водителя.

Обзор для водителя по сторонам осуществлялся из малой башенки грибовидной формы.

Вести огонь из пулемета было не с руки, т.к. в горизонтальной плоскости пулемет мог наводиться в секторе 21 градус, а по вертикали в секторе 38 градусов.

За членами экипажа располагался моторно-трансмиссионный отсек. Два 4-х цилиндровых двигателя мощностью 45 л.с. от автомобиля Ford Model T располагались параллельно, каждый из которых имел свою коробку передач и приводил в движение гусеницу одного борта.

Бронирование: лоб корпуса – 12,7 мм; борт корпуса – 10 мм; корма – 6,35 мм; крыша - 6,35 мм; днище - 6,35 мм.

Ходовая часть состояла из 6 опорных катков на борт, соединенных в две тележки и подвешенных на полуэллиптических рессорах к продольной балке. Над ними крепились два поддерживающих ролика. Ведущее колесо находилось сзади и имело зубовое зацепление гусеницы. Направляющее колесо было намного больше по диаметру и выступало за пределы корпуса как у FT-17. (Рис.970)

Рис.970

– Вид на направляющее колесо.

Несмотря на заявленную скорость 20 км/ч машина разгонялась до 12 км/ч (8 миль/час). Запас хода – 55 км.

Американские источники пишут, что прототип тестировался во Франции в октябре 1918г., и военные пришли в полный восторг от новинки – немедленно было заказано 15000 таких машин! К 11 ноября 1918г. выпустили всего 15 Ford 3-Ton M1918 и вроде бы два прототипа, из которых в войска направили 10 шт.

Несмотря на первоначальный ажиотаж, вскоре проявились существенные недостатки конструкции, главными из которых выступало как раз то, что признавалось преимуществом - небольшие габариты. Например, танк мог запросто провалиться в крупную воронку или траншею, а при преодолении проволочных заграждений или иных вертикальных препятствий – завалиться навзничь. (Рис.971)

Рис.971 – На верхнем фото корма танка увязла в почве; на нижнем - танк не может преодолеть проволочное заграждение, натянутое на столбах и опрокидывается.

Поэтому заказ отменили, и продолжение темы не последовало.

Служили Ford 3-Ton M1918 весьма недолго и в середине 1920-х гг. их полностью заменили на «Американские Рено».

Пожалуй, Ford 3-Ton M1918 был самым маленьким и самым легким среди серийных танков времен Первой мировой войны. Эту машину можно отнести и к танкам (по определению), и к классу сверхлегких машин – танкеткам - по сути, бронированным транспортерам. Даже Першинг заметил, что данное транспортное средство предпочтительнее использовать в качестве легкого артиллерийского тягача, так как Ford 3-Ton M1918 не мог удовлетворительно выполнять функции танка. И хотя во всех справочниках Ford 3-Ton M1918 трактуется как сверхлегкий танк поддержки пехоты, американцы сами использовали эту машину в качестве грузового транспортера – машины снабжения (пехоты) грузоподъемность не более 1500 фунтов, в чрезвычайных ситуациях в качестве легкого арттягача для 75-мм пулевой пушки. (Рис.972)

Рис.972 - Ford 3-Ton M1918 в качестве тягача.

Незадолго до появления готового Ford 3-Ton M1918 (- возможно, весной 1918г.) Армия США заказала разработку более тяжелого, чем Ford 3-Ton M1918 танка массой 7,5 тонн с экипажем, судя по первоначальному названию The Ford 3 man a.k.a. U.S. Mark I – из 3-х человек (впрочем, часто указывают, что экипаж состоял из 2-х танкистов) и вооружением из 7.62-мм пулемета и 37-мм пушки, установленных во вращающейся башне. Прототип такой машины под обозначением U.S. Mark I, позже - Light Tank U.S. Mark I (Рис.973), действительно вскоре (еще до окончания войны) был построен.

Рис.973 – U.S. Mark I, 1918г.

Машина имела массу 7,5 т, длину 4150 мм, ширину 1650 мм, высоту 1800 мм. Бронирование: лоб корпуса – 12,5 мм; борт корпуса – 9 мм; корма корпуса – 6,35 мм.

Ходовая часть Mk.I была аналогична Ford 3-Ton M1918 и состояла (применительно на один борт) из 6-ти опорных катков, сблокированных по трое в две тележки, 2-х поддерживающих роликов заднего ведущего и переднего направляющего колеса. Сзади устанавливался типичный для того времени «хвост», позволявший этой небольшой машине преодолевать неширокие рвы и окопы.

Вместо двух автомобильных двигателей на нем устанавливался один 6-цилинровый карбюраторный, жидкостного охлаждения мотор Hudson, мощностью 60 л.с.

|

Light Tank U.S. Mark I - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)9-6-8.3. Тактический тип – «легкий по массе пехотный танк». |

Прототип проходил испытания летом-осенью 1918г. Машина по шоссе показала скорость 12,5 км/ч. Запас хода 65 км. Судя по фото, на прототипе не устанавливалось штатное вооружение: 37-мм пушка и 7,62-мм пулемет Colt-Browning M1919.

Планировалось, что будет построено 1000 экземпляров Mark I, но поскольку война закончилась, то US Mark I не был запущен в серийное производство, оставшись в единственном экземпляре.

* Легкие конструкции, альтернативные Renault FT.

В России в 1916-1917гг. изобретатель Пороховщиков не оставил попытки продвинуть легкую конструкцию своего «вездехода».

В январе 1917 года русские вели переговоры с англичанами и французами о закупках гусеничных боевых машин. Пороховщиков 17 или 19 января 1917г. представил в броневой отдел автомобильной части ГВТУ проект и модель «Вездеход № 2» или «Вездеход 16г.». (Рис.974)

Рис.974 - «Вездеход № 2», проект, 1916г.

Новый вариант «Вездехода» тактически мыслился, как и предыдущий – высокопроходимая пулеметная машина непосредственной поддержки пехоты.

|

«Вездеход №2»/«Вездеход 16г.» - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)30-3-2.2. Тактическая классификация – «легкий по массе пехотный танк». |

Согласно представленной документации и масштабной модели эту машину, пожалуй, с определенными оговорками, можно отнести к колесно-гусеничным танкам. В отличии от предшественника, «Вездеход № 2» был оснащен более совершенной ходовой частью. Идея движителя – моногусеницы - осталась прежней, добавились только автомобильные колеса на оси барабанов. На ось заднего (ведущего) барабана были жестко посажены автомобильные колеса, имеющие больший, чем у барабана, диаметр. Еще два колеса (передние колеса), с помощью которых по автомобильному типу выполнялись повороты, насаживались на ось второго барабана. Гусеничный движитель, как и прежде, состоял из одной резиновой гусеничной ленты, располагавшейся на четырёх одинаковых подрессоренных катках-барабанах большой ширины, имевших несколько меньший диаметр, нежели автомобильные колёса. Задний барабан выполнял функцию ведущего колеса с фрикционным зацеплением гусеницы, два средних — опорных катков, передний — направляющего колеса. При движении по дороге с твердым покровом «Вездеход-2» опирался на грунт только колесами и двигался, как автомобиль; гусеница перематывалась вхолостую. На рыхлой почве колеса погружались в грунт, гусеница садилась на грунт, и начиналось движение на гусеничном ходу. Поворот и в этом случае осуществлялся с помощью тех же колес, что и при движении на колесном ходу.

Изменилась и компоновка машины. Двигатель и трансмиссия остались на прежнем месте, но отделения управления и боевое были разнесены и заняли свое классическое положение - управления в носовой части корпуса, а боевое — посередине. Для снижения уровня шума и уменьшения загазованности обитаемых отделений конструктором была предусмотрена теплонепроницаемая перегородка между боевым и моторно-трансмиссионным отделениями, имевшая люки для обеспечения доступа к двигателю.

Боевое отделение получило «броневую рубку» из трех независимо вращающихся поясов, в каждом крепился пулемет «Максим» - новое изобретение Пороховщикова. Пишут и по-другому - в центре корпуса на цилиндрическом основании одна на другой размещались две цилиндрические же башни одинаковых размеров и с общей крышей, т.е. 2 - 3 пулемета должны были устанавливаться в башне оригинальной конструкции, допускавшей независимую наводку на цель каждого пулемета отдельно. Еще один «Максим» ставился в лобовом листе корпуса рядом с водителем. Таким образом, вооружение состояло из 3 или 4 пулеметов. Экипаж машины составлял теперь 4 человека.

Информация о силовой установке машины отсутствует. Трансмиссия машины — механическая. Коробка переключения передач соединялась с ведущей осью при помощи цепной передачи.

Броневой корпус машины имел простую коробчатую форму и изготавливался бы из стальных броневых листов толщиной 8 мм. Лобовая часть корпуса образовывалась тремя броневыми листами — верхним и нижним, расположенными вертикально и средним, установленным под углом около 45°; борта и корма корпуса были выполнены вертикальными, крыша — горизонтальной. Гусеничный движитель, в носовой части несколько выступавший за пределы габарита бронекорпуса, также был экранирован.

Расчетная масса новой машины – 9,8 т.

Прохладные отношения с ГВТУ, получившие к тому же общественный резонанс, привели к тому, что Броневое отделение Авточасти ГВТУ, виду «наличия огромного количества насущных дел», рассмотрело этот проект только 20 сентября 1917г. - экспертиза и обсуждение проекта продолжались более десяти месяцев! В результате, Комиссия ГВТУ дала машине крайне отрицательную оценку. Доклад делал инженер-техник отделения Л. Е. Земмеринг, указавший на целый ряд недостатков. В качестве примера можно привести мнение Броневого отделения.

Относительно «броневой рубки»:

«а) слишком мала высота отдельных поясов…

б) работа трех пулеметчиков одновременно по одному борту невозможна ввиду недостаточного радиуса рубки,

в) работа трех пулеметчиков в противоположных направлениях невозможна по той же причине,

г) невозможно устройство термосифонного охлаждения пулеметов,

д) не указаны расположение и конструкция сидений пулеметчиков,

е) недопустимо катание башни по зубчатым рейкам на роликах».

Относительно движителя:

«Ввиду того, что при движении по обычной дороге «Вездеход» перед обычным автомобилем не имеет никаких преимуществ, а наоборот, имеет только недостатки, как-то: отсутствие дифференциала, наличие одной ленты вместо двух и прочее, а при движении по рыхлой почве автомобиль вовсе не пойдет, ввиду наличия массы различных препятствий, вытекающих из несовершенства конструкции, неминуемого проскальзывания ленты по барабану и невозможности поворотов, Комиссия находит, что проект «Вездехода» конструктора Пороховщикова в его настоящем виде не заслуживает никакого внимания».

19 октября 1917 года Автомобильный комитет ГВТУ признал конструкцию «Вездехода № 2» А. А. Пороховщикова недостаточно разработанной, а посему затраты казны, по выполнению проекта «Вездеход» в настоящем его виде, излишними».

Таким образом, 30 ноября 1917г. было принято решение о нецелесообразности продолжения работ по машине и об отказе в выделении средств на постройку опытного образца «Вездехода № 2».

В конце 1917г. к теме германского легкого танка подключились разработчики шасси Orion-Wagen. Orion-Wagen I не удалось стать полноценным танком – во многом, виной тому была полугусеничная схема шасси. Тогда конструкторы приступили к проектированию чисто гусеничной машины, при этом траки, которые чем-то напоминали сороконожку, закрученную в ленту, были сохранены. К концу 1917г. был предложен новый проект. Машина массой около 7 т получила бронекорпус новой формы, полностью закрывающий ходовую часть. Габариты: длина – 7 м; ширина – 2 м; высота – 2 м. Экипаж остался прежним (2 чел.), но на этот раз была предусмотрена установка вращающейся башни с круговым обстрелом. В ней мог устанавливаться как 7,92-мм пулемет, так и 20-мм пушка 2cm Tankabwehrkanone Becker M.11. (Рис.975).

Рис.975 - Легкий танк Orion-Wagen II, вверху – пулеметный вариант, внизу -

вооруженный 20мм пушкой, проект 1917г.

|

Orion-Wagen II - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)27-5-5.2. Тактическая классификация – «легкий танк». |

Был даже построен прототип шасси Orion-Wagen II без брони и вооружения (Рис.976).

Рис.976 – Прототип Orion-Wagen II.

Военные вновь отвергли шасси Orion-Wagen, но разработчики весной или летом 1918г. предложили вариант Orion-Wagen III (Рис.977).

Рис.977 - Orion-Wagen III, проект 1918г.

Третий вариант Orion-Wagen, в целом, повторял предшественника, но в его кормовой части устанавливалась вторая башня. Она размещалась немного ниже и оснащалась одним 7,92-мм пулеметом, в то время как в передней башне монтировалась 20-мм пушка. Планировалось, что производство нового танка можно будет начать в 1919г.

|

Orion-Wagen III - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)27-5-5.3. Тактическая классификация – «легкий танк». |

Летом 1918г. появился новый вариант германского легкого танка фирмы Крупп, обозначим его как Kraftprotze – Krupp. (Рис.978)

Рис.978 – Из патента Георга Хагеллоха, такую ходовую часть должен был иметь модернизированный образец легкого танка Kraftprotze – Krupp.

При беглом взгляде кажется, что новый вариант Крупп претерпел изменения в результате влияния идей, реализованных в конструкции танка Рено. Схема ходовой разительно отличалась от первоначального варианта, условно обозначенного Leichte Kampfwagen Krupp. В новом варианте на каждый борт приходилось по 8 опорных катков, сблокированных в тележки по два, и имевших амортизацию с использованием пластинчатых рессор. Верхнюю ветвь гусеницы поддерживали 4 ролика. Ведущее колесо находилось сзади, направляющее – впереди. Спроектировал данный тип ходовой части инженер Георг Хагеллох (Georg Hagelloch).

|

Kraftprotze – Krupp - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)- (бгм)31-5-10.2. Тактическая классификация – «легкий танк». |

Модель крупповского легкого танка была представлена на рассмотрение комиссии Военного ведомства 13 июня 1918г. – прототип в то время, вроде бы, находился в стадии сборки. Масса машины составляла около 4 т при габаритах: длина – 4 м; ширина – 1,8 м; высота – 2 м. Проект был рекомендован к дальнейшей разработке в пулеметном варианте с вращающейся башней.

23 июля 1918г. фирма Крупп представила проект башенного «малого штурмового танка» (Kleiner Sturmwagen). Это была несколько более тяжелая машина с 47-мм пушкой и пулеметом (Рис.979).

Рис.979 – Малый штурмовой танк Круппа с 47-мм орудием, проект, 1918г.

Предположительная масса около 8 т, экипаж не менее 3 человек.

Проект «малого штурмового танка» Круппа имел уже явное сходство по компоновке с французским легким Рено.

|

Leichte tank Krupp - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)- (бгм)31-5-10.3. Тактическая классификация – «легкий по массе штурмовой танк». |

В августе 1918г. фирме Krupp выдали заказ на постройку 65 (в другом изложении, 33) танков до апреля 1919г., хотя прототип ещё не был достроен. К 1 сентября 1918г. заказ на легкие танки Krupp сократили до 20 штук (по сути, можно говорить об опытной партии). Но после испытаний 2 октября в Мариенфельде шасси конкурирующих машин (типа LK) заказ фирме «Крупп» был аннулирован. Возможно, главным аргументом в пользу выбора машин типа LK был тот, что для этих танков уже имелись в наличие готовые узлы и агрегаты, что значительно упрощало и ускоряло запуск массового производства легких танков, а вот, машины Круппа предстояло строить с нуля. Единственный опытный образец легкого танка от Krupp впоследствии разобрали на металл.

Легкие танки Круппа, выглядевшие более прогрессивно, проиграли соревнование легким танкам Фоллмера (Воллмера), которых можно было в короткий срок собрать много из подходящих автомобильных деталей.

Итак, первый вариант легкого танка Фоллмера LK-I встретил положительный прием, но требовал улучшений. Работы по новой модели LK-II стартовали в апреле. 13 июня 1918 года модель LK-II (вместе с моделью от Крупп – судя по датам, речь может идти о варианте Kraftprotze – Krupp) была показана военным. (Рис.980)

Рис.980 – Схема LK-II, 1918г.

Ходовая часть танка изменений не претерпела. Как и на танке LK-I она состояла из 6 тележек с 4 катками на каждый борт, передним направляющим и задним ведущим колесом. Продольные стенки с параллельными перемычками сохранялись, но на внешних бортовых бронещитах появились овальные вогнутые внутрь вырезы, предназначенные для сброса накопившейся на гусеничных ветвях грязи. Говорят, это новшество немцы заимствовали от британского танка Mk.A. Гусеничная цепь состояла из 74 литых металлических траков шириной 250 мм и шагом 140 мм.

На танках LK-II планировалось устанавливать бензиновый двигатель автомобильного типа мощностью от 40 до 50 л.с. Пуск двигателя мог производиться рукояткой изнутри или снаружи (крепилась спереди под решеткой радиатора) танка либо электростартером. Два бензобака общей емкостью 170 литров располагались по бокам от двигателя, между ним и бронелистами бортов, днище баков прикрывалось 8-мм броней. Подача бензина производилась давлением отработанных газов. Для надежного питания двигателя при любых наклонах машины была переделана поплавковая камера. Чтобы предотвратить заливание двигателя маслом, ввели циркуляционную систему смазки с замкнутым масляным баком. Охлаждение радиатора двигателя производилось вентилятором или эксгаустером. Воздух всасывался из боевого, а выбрасывался через отверстия в бортах и крыше моторного отделения. Выхлопная труба выводилась с левого борта, через стенки шасси.

Трансмиссия танка состояла из следующих элементов: дисковое сцепление (главный фрикцион); 4-скоростная коробку передач автомобильного типа, продольный вал с коническими шестернями, кулачковые или дисковые сцепления, колодочные или ленточные тормоза, две приводные поперечные полуоси с коническими шестернями на одном конце и цилиндрическими на другом. Конические шестерни полуосей сцеплялись с коническими шестернями вала, образуя простой дифференциал, а цилиндрические вместе с шестернями большего диаметра на осях ведущих колес образовывали однорядные бортовые редукторы, которые помещались в картеры, укрепленные на внутренних стенках бортов. На тех же стенках в особых втулках крепились на подшипниках приводные полуоси и оси ведущих колес. Для увеличения тяговых характеристик и возможности преодолевать крутые подъемы в трансмиссию включили промежуточную передачу, понижавшую скорость хода в 2,14-2,16 раза.

Поворот танка (управление) осуществлялся выключением и подтормаживанием одной из гусениц, для чего использовался рычаг с тремя переключающимися положениями. В заднем положении рычага включалось сцепление соответствующей гусеницы, в среднем – сцепление выключалось, в переднем – включался тормоз гусеницы. Приводы управления и элементы трансмиссии находились под полом боевого отделения, при этом клиренс составлял 40 мм. Благодаря этому удалось добиться неплохих показателей подвижности танка. Например, минимальные радиус полного разворота составлял не более 1,7 м. Компоновка трансмиссии и механизмов поворота, расположенных вдоль продольного вала, позволяла добиться уменьшения габаритов боевой машины.

Корпус танка LK-II, в целом, остался прежним. Изменениям подверглась носовая часть. Верхние боковые бронелисты над моторно-трансмиссионным отсеком теперь устанавливались под наклоном. Борта оставались вертикальными, задняя стенка устанавливалась под наклоном. Позади моторного отделения возвышение и скулы корпуса образовывали рубку механика-водителя с тремя смотровыми лючками. Передний лючок имел две откидные крышки, боковые – по одной. Неподвижная боевая рубка имела прямые борта и наклонную заднюю стенку. В боевой рубке помещались артиллерист и его помощник, работавшие стоя. Двери рубки располагались так же, как у LK-I, но были увеличены. В крыше рубки находился люк с откидной крышкой, служивший для обзора и вентиляции. Система вентиляции, по мнению разработчиков, должна была обеспечить температуру воздуха внутри танка ненамного выше окружающей атмосферы. В прямых бортах, лобовом листе и крыше моторного отделения выполнялись жалюзи, на наклонных верхних листах – люки с откидными крышками для обслуживания двигателя. Массивный буксирный крюк, монтировавшийся в кормовой части корпуса, был несколько изменен.

Машина имела неплохую броневую защиту: корпус (лоб, борт, корма) – 14 мм, днище, крыша – 8 мм.

Вооружение танка, по первоначальному проекту, должно было состоять из 57-мм пушки или 7,92-мм пулемета. Орудие прошло испытание в корпусе LK-II уже 29 августа 1918 года, и было признано непригодным для установки на легкий танк. По мнению военных специалистов, конструкция орудийной установки оказалась недостаточно надежной, а при стрельбе наблюдалось сильное разрушающее воздействие на корпус. По этой причине 30 сентября Военное ведомство решило заменить 57-мм орудие на 37-мм пушку фирмы Krupp, обладавшую лучшими показателями, чем аналогичная французская SA18. Пушка крепилась на тумбовой установке с вертикальной опорой, при этом сохраняя конструкцию щита, как у танка A7V. Полная масса этой артсистемы составляла 500 кг. Для прицеливания использовался телескопический прицел, а наведение на цель осуществлялась посредством маховика горизонтальной наводки в пределах ± 30°. В бортовых дверях предусматривались отверстия для стрельбы из ручного пулемета MG.08/15.

Работы по LK-II было рекомендовано продолжить, а 8 августа Chefkraft сообщил в Главную квартиру германской армии, что до апреля 1919г. заказано произвести 270 штук LK-II.

Прототип LK-II в пушечном варианте (Рис.981) был готов к концу сентября 1918г.

Рис.981 – Пушечный вариант LK-II, 1918г.

Вооружение первого опытного образца состояло из 37-мм пушки, установленной в неподвижной надстройке. Боекомплект 100 выстрелов. В данном случае, экипаж танка состоял из трех человек: водителя, артиллериста и заряжающего. Масса нового танка составила 8,5 т при габаритах по длине – 5,1 м, ширине – 1,95 м, высоте – 2,7 м; клиренс – 0,4 м. Толщина брони 14 мм - лоб, борт и корма, 8 мм - крыша и днище.

На испытаниях, начавшихся 2 октября 1918 года в Мариенфельде, танк LK-II показал хорошие ходовые качества. (Рис.982)

Рис.982 – LK-II на испытаниях, октябрь 1918г.

Он мог преодолевать ров шириной до 2 метров и переходить брод глубиной до 0,5 метра. При выключенной промежуточной передаче скорость хода составляла от 3,5 км/ч до 14 км/ч, при включенной – от 1,6м км/ч до 6,5 км/ч. Угол подъема на минимальной скорости при включенной понижающей передаче достигал 41°, при выключенной – 17,5°, на максимальной – соответственно 6,5° и 2°.

|

Leichte Kampfwagen LK-II - Концепция автомобиля на гусеничном ходу (лк) 1916г. Код: 6)-(лк)2-5-9.2. Тактический тип – «легкий танк». |

Стоимость одного танка в ценах 1918 года составляла от 65.000 до 70.000 марок, что казалось приемлемо. По совокупности показателей выбор между легким танком Круппа и LK-II был сделан в пользу последнего. По планам (от 01.09.18) предполагалось выпустить 800 машин LK-II.

Был разработан и пулеметный вариант с вращающейся башней (Рис.983), но его сборку до конца войны осуществить не удалось.

Рис.983 – Пулеметный вариант LK-II, проект.

Пулеметный вариант имел некоторые отличия от пушечного прототипа. Пулеметное вооружение вернулось во вращающуюся башню (толщина брони башни 14 мм), как на LK-I. Башня также сохраняла цилиндрическую форму, но на её крыше устанавливалась небольшая наблюдательная башенка. Корпус несколько изменился. Передняя часть получила обратный наклон, а лобовые жалюзи демонтированы – вместо них устанавливался монолитный бронелист. Появилась дополнительная кормовая дверь. Конструкция ходовой части не менялась. Предполагаемая масса 9,5 т.

В литературе о пулеметном варианте иногда пишут, как о модернизированном LK-II, а поскольку он строился в 1919г., то встречается обозначение этой машины - Leichte Kampfwagen LK-II mod.1919. (Рис.984)

Рис.984 – Пулеметный вариант LK-II.

|

Leichte Kampfwagen LK-II mod.1919 - Концепция автомобиля на гусеничном ходу (лк) 1916г. Код: 6)-(лк)2-5-9.3. Тактический тип – «легкий танк». |

В самом конце войны в Германии был подготовлен план выпуска новой техники, предусматривавший поставку сразу 1000 (- или 800) легких танков типа LK-II. Две трети танков (580 шт.) предстояло оснастить 37-мм пушками. Предусматривалось, что в декабре будут построены первые 10 машин, а с апреля 1919г. количество собираемых танков должно было составить не менее 200 в месяц. Увы, было слишком поздно.

И всё же, история LK-II имела некое продолжение. После подписания перемирия немецкая сторона обратилась к союзникам с просьбой достроить и испытать несколько прототипов перспективной боевой техники, в том числе и танков. Ответ на эту просьбу был резко отрицательным. Больше всего на разоружении бывшего противника настаивала Франция, для которой Германия оставалась злейшим врагом даже после подписания перемирия. Тогда немецкие танкостроители, очевидно, лица, связанные с группой Фоллмера решили продолжить деятельность в подполье.

В 1919г. по заказу Венгрии, которая, кстати, также находилась под ограничениями союзников (Трианонским мирным договором ей, как и Германии, было запрещено иметь танки), очевидно, на одном из заводов Круппа, собрали партию из 14 пулеметных LK-II (Leichte Kampfwagen LK-II mod.1919). В 1920г. эти машины были тайно доставлены в Венгрию. Контрольная комиссия Антанты узнала об этом, но обнаружить тайник не смогла. Венгры разобрали машины на части и спрятали их. В 1928 году, вроде бы, пять LK II собрали и ввели в строй. Считается, что LK-II обр. 1919г. оставались на вооружении Венгрии вплоть до конца 1930-х гг.

Проектами немецких легких танков заинтересовались и шведы (- нельзя исключать, что интерес этот инициировали сами же немцы), которые в 1919г. предложили, в обход международных соглашений, предоставить скандинавам для испытаний несколько образцов танков LK-II на шасси фирмы Daimler. Заключение сделки растянулось до 1921г. Формально шведская сторона заказывала стальные листы и детали для тракторов. В августе-сентябре 1921г. в Швецию морем были доставлены шасси (- автомобили Даймлер), к декабрю привезли двигатели и, наконец, весной 1922 года бронелисты корпуса. В 1922г. в Стокгольм прибыл ведущий немецкий специалист в области танкостроения - Joseph Vollmer. Сборка танков (Рис.985) проводилась под руководством Vollmer в подразделении Стокгольмского арсенала Stockholms Tygstation.

Рис.985 – Сборка танков LK-II обр. 1919г. в Швеции.

Судя по фото, процесс производства LK II выглядел следующим образом. Из Германии прибывали бронелисты и элементы тракторной/танковой ходовой (гусеницы, ролики и т.п.), которые устанавливались на шасси автомобилей Daimler, которые, кстати, можно было приобретать в Германии вполне легально. Таким способом в 1922г. были собраны 10 машин. (Рис.986)

Рис.986 – Первый шведский танк.

Ходовая часть по-прежнему была многоколесной и состояла (применительно на один борт) из 24 опорных катков малого диаметра, переднего направляющего и заднего ведущего колеса с зубовым зацеплением. Поддержка гусеничной цепи осуществлялась с помощью специальных полозьев. Гусеница танка состояла из 74 мелкозвенчатых траков, шириной 250 мм и шагом 140 мм. Подвеска осталась блокированной, на винтовых пружинах.

На танках устанавливались немецкие бензиновые 4-цилиндровые двигатели Daimler, мощностью 56 л.с. с механической трансмиссией, имевшей 4-скоростную коробку переключения передач. В средней части корпуса находился топливный бак ёмкостью 170 литров.

По шведским источникам, танки, произведенные в Швеции, имели несколько иные габаритные показатели, чем те, которые приводятся в отношении LK-II обр. 1919г. Масса 9,7 т, длина – 5700 мм, ширина – 2050 мм, высота – 2520 мм, клиренс – 270 мм. Скорость машины указывается в 16 км/ч. Отклонения обусловлены тем, что шведский вариант LK-II обр. 1919г. имел некоторые отличия, например, имел кормою дверь в рубку. Однако, кажется, что на LK-II обр. 1919г. такая дверь была предусмотрена изначально. Пишут также об увеличении экипажа до 4 человек, правда, на доступных фото численность экипажа в 3 человека не вызывает сомнения. Как минимум один танк имел слева по борту рубки выхлопную трубу – пишут, что это был прототип, доставленный в Швецию едва ли не в готовом виде. (Рис.987)

Рис.987 – Вверху шведский танк стандартной постройки, экипаж – 3 чел.

Внизу – вариант с выхлопной трубой по левому борту рубки.

В 1922г. все построенные Фоллмером легкие танки под индексом Stridsvagn m/21 поступили на вооружение шведской армии. Одна из машин fm/22 (№ 5), получила 37-мм пушку от танка Renault FT-18, возможно экипаж этого танка насчитывал 4 чел., хотя это трудно себе представить, имея ввиду габариты боевого отделения. В первозданном виде машины служили до 1928г., когда было принято решение об их модернизации. Работы по модернизации танков начались в конце 1929г. и продолжалась приблизительно до 1932г. После доработок Stridsvagn служили до 1940г. или 1941г., правда, уже в качестве учебных.

Конструкция LK-I и -II была, в известной степени, компромиссом между желанием создать эффективную боевую машину и необходимостью максимально использовать имеющиеся автомобильные шасси. Поэтому еще до окончания постройки LK-II началось проектирование машины с более рациональной компоновкой. Проект получил обозначение LK-III (Рис.988).

Рис.988 – Проект LK-III, 1918г.

Гусеничное шасси и схема управления LK-II были в нем сохранены, но двигатель был перенесен в заднюю часть машины, а отделения управления и боевое соответственно смещены вперед.

Место водителя находилось перед местом командира танка и имело небольшую надстройку с тремя смотровыми щелями. Командир и заряжающий располагались в бронированной рубке сзади и чуть выше. Для посадки и высадки из танка служили двери в бортах рубки.

Ходовая часть LK-III полностью заимствовалась от LK-II. Она крепилась между двумя параллельными стенками, а к раме с каждого борта монтировались пять тележек по четыре опорных катка, и ещё одна тележка крепилась спереди и выполняла функцию упорной. Направляющее колесо располагалось в носовой части и было снабжено винтовым механизмом натяжения гусениц. Ведущее колесо, соответственно, устанавливалось сзади и имело зубовый тип зацепления. Поддерживающие ролики отсутствовали, а подвеска опорных тележек была блокированная, на винтовых пружинах, так что на особую плавность хода рассчитывать не приходилось. Траки также планировали использовать стандартные, крупнозвенчатые, шагом 140 мм и шириной 250 мм. Количество траков в одной цепи - 74 штуки. Ходовая часть полностью прикрывалась бортовыми экранами с толщиной брони 8 мм. По обоим бортам имелись овальные вырезы для сброса с верхней ветви гусеничных цепей грязи.

По всей видимости, при производстве LK-III также планировали использовать автомобильные агрегаты, так что марка двигателя могла быть любой. Точно можно сказать, что тип двигателя относился к бензиновому, а его мощность могла варьироваться в пределах 50-60 л.с. В состав трансмиссии танка входили: главный фрикцион, 4-скоростная КПП автомобильного типа, продольный вал с коническими шестернями, дисковые сцепления и ленточные (?) тормоза.

Двигатель помещался над коробкой передач и трансмиссией и должен был крепиться в трех точках на приливах картера коробки передач или особой раме. (Рис.989)

Рис.989 - Схема моторно-трансмиссионной группы лёгкого танка LK-III (проект):

1 — двигатель, 2 — радиатор, 3 — подмоторная рама, 4 — вал главного сцепления, 5 — коробка передач, 6 — приводной вал, 7 — картер бортового редуктора, 8 — пусковая рукоятка.

На той же раме впереди двигателя вертикально крепился бы радиатор с вентилятором. Таким образом обеспечивалась жесткая связь двигателя с трубопроводами радиатора при любых колебаниях и изгибах шасси. Вал дискового главного сцепления соединялся с ведущим валом зубчатой или цепной передачей, укрытой в переднем вертикальном приливе картера коробки передач. Удлиненный конец вала сцепления соединялся с пусковой рукояткой, выведенной в боевое отделение.

Вооружение LK-III, по наиболее распространенной на данный момент версии, могло состоять из 57-мм пушки или 20-мм автоматического орудия Беккера (Becker Flieger Kanone). Впрочем, нельзя отвергать и возможное наличие пулеметного варианта.

Некоторые указывают, что дальнейшее проектирование подразумевало размещение вооружения в башне (Рис.990).

Рис.990 – Башенный вариант LK-III, проект.

Пишут также, что LK-III планировалось радиофицировать.

Проектная масса танка 8,5-9 т. Габариты: длина- 5,1 м, ширина – 1,95 м, высота – 2,7 м. Бронирование корпуса – 14 мм; днища и крыши – 8 мм.

|

Leichte Kampfwagen LK-III - Концепция автомобиля на гусеничном ходу (лк) 1916г. Код: 6)-(лк)2-5-9.4. Тактический тип – «легкий танк». |

До конца войны, якобы, удалось создать лишь один машинокомплект этого танка, который, по одной из версий, в 1919-1921гг. был тайно вывезен в Швецию. Однако в Швеции Фоллмер не собирал подобный тип.

* Французская «тяжелая» программа.

Осенью 1916г. французы начали разрабатывать собственный тип тяжелого танка, который совершенно отличался от британских ромбов. Проектировались варианты с противоснарядным бронированием, с расположением основного вооружения в виде орудий 105 мм или 75 мм во вращающейся башне.

5 февраля 1917 года Министерство вооружения Франции заказало у завода FCM два дополнительных прототипа в дополнение к первому, заказанному в октябре 1916 года. Октябрьский прототип выполнялся с механической трансмиссией, еще один предполагалось строить с электрической трансмиссией, а третий – с гидравлической. Танк с механической трансмиссией получил обозначение FCM 1A (см. «Побочные всходы»), с электрической - как будто, FCM 1С.

В отношении варианта 1С можно узнать, что планировался танк массой в 50 тонн, длиной около 10 метров, максимальным бронированием 45 мм, в качестве вооружения для 1С рассматривалась 75-мм пушка.

|

FCM 1C/Char Lourd 1C - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)5-2-8.4. Тактическая классификация – «тяжелый танк». |

В процессе разработки и строительства FCM 1A обнаружилось, что внутри танка есть запас свободного пространства, поэтому решили, что на машину можно установить 380-сильный мотор – такой вариант получил обозначение FCM 1B. Эта модификация имела бы массу 45 тонн, длину 7,39 м, длинноствольную 75-мм пушку в башне и 4 пулемета.

|

FCM 1В/Char Lourd 1B - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)5-2-8.3. Тактическая классификация – «тяжелый танк». |

Ни FCM 1C, ни FCM 1В в металле не строились - в январе 1918г. GQG французской армии (Grand Quartier Général, большой генеральный штаб) остановил свой выбор на улучшенном варианте 1С, известным как FCM 2C.

* Тема двухсекционного танка.

Идея двухсекционных танков или сцепки была популярна и в Британии в период поиска пути создания танка (1915г.) – проекты Pedrial Landship, Crompton’s Project. В январе 1917г. инженер Луи Boirault в целях исследования концепции сочлененного танка создал сцепку двух Schneider CA1, соединив корпуса кормовыми частями. Boirault полагал, что таким приемом можно добиться большей проходимости при преодолении широких рвов. На деле оказалось, что управлять такой конструкцией почти невозможно.

Однако идея сочлененной боевой машины на этом не сошла на нет во Франции. В июле 1917 года Louis-Gaston Sabathe, один из ведущих инженеров автомобильной фирмы Delahaye, подал заявку на патент на штурмовую платформу для перемещения полевого орудия по полю боя. (Рис.991)

Рис.991 – Штурмовая платформа Sabathe. French Patent FR503609 of July 1917.

На представленном выше рисунке не понятно, имела ли данная конструкция силовую установку. На каждой стороне было по три восьмиугольных колеса большого диаметра, каждое из которых имело т.н. «козлиные ножки». Посередине платформы на шкворне закреплялось артиллерийское орудие, защищенное по периметру корпусом. Над корпусом находился штурмовой мост. Когда машина приближалась к препятствию, мост опускался перед ней с помощью вращающейся стрелы, прикрепленной к передней оси. Вероятно, это один из первых проектов полевого мостоукладчика.

Увы, идея мостоукладчика в то время не нашла развития, но конструкция ходовой части обнаружила потенциал. Некруглое колесо имело значительную, по сравнению с круглым колесом, площадь соприкосновения с грунтом и, казалось, что это свойство способно улучшить ходовые качества транспортного средства, его управляемость.

В марте 1918г. Sabathe и главный конструктор фирмы Delahaye – Амеде-Пьер Варле (Amedee-Pierre Varlet) подали заявку на патент под названием “Armement des chars de guerre” (вооруженная военная повозка). (Рис.991а)

Рис.991а - Чертеж из заявки Sabathe и Varlet на “Armement des chars de guerre”. French Patent FR504013 of January 1918.

В литературе приведенный выше чертеж частенько называют «первый вариант танка Varlet, 1918г.». Как видим, машина являлась четырехгусеничной и состояла из двух секций. Эти секции обладали большой степенью свободы относительно друг друга вдоль центральной оси. Разработчики допускали, что машину можно было сцеплять с себе подобными, создавая длинный состав для преодоления особо пересеченной местности.

Довольно интересно выглядит конструкция гусениц. В целом, они представляли собой относительно традиционную конструкцию гусеницы с ведущей звездочкой большого диаметра спереди и колесом/ленивцем такого же размера сзади, на которое натягивалась гусеница. Между этими двумя колесами большого диаметра находились три маленьких опорных катка. (Рис.991b)

Рис. 991b - French Patents FR503169 (слева) of January 1917 and FR504012 (справа) of January 1918.

Все эти части были скреплены между двумя треугольными пластинами. Менее традиционной частью этой гусеничной системы было то, что над уровнем двух больших колес находилось большое центральное шарнирное крепление для всего агрегата, позволяющее ему поворачиваться как единое целое, и вокруг которого находилась цепь, приводившая в движение переднюю звездочку.

Подробности о составе вооружения и численности экипажа первого варианта Char Varlet не приводятся, но машину характеризуют как штурмовой танк повышенной проходимости, хотя выглядел проект, скорее, как теоретический демонстратор технологий.

Далее авторы - Sabathe и Varlet – пошли по пути разработки более конкретной модели сочлененной боевой машины типа «танк» на четырех гусеницах. Новый проект фиксируется в марте 1918г. (Рис.992)

Рис.992 – Второй вариант Char Varlet, 1918г. French Patent FR504610 of March 1918.

|

Char Varlet 1918 - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. (Синтетический прототип двухсекционный танк Варле, Fr, 1918 – (бгм)6). Код: 3)-(бгм)6-2-11.1. Тактическая классификация – «штурмовой танк повышенной проходимости». |

Между двумя секциями планировалось установить башню с одной пушкой - тип орудия в патенте не прописан, но есть указание, что оно будет подходящего калибра для поражения целей противника, включая танки. Пушка имела углы вертикального наклона от -2 до +60° и горизонтальное круговое вращение. Таким образом, танк можно было использовать в качестве средства ПВО. В обеих секциях планировалось установить по два пулемета. По одной версии, двигатель размещался в кормовой секции танка. По другой - каждая секция корпуса имела собственный двигатель неустановленного типа, который приводил в движение две гусеницы секции. Если один двигатель выходил из строя, машина все равно могла двигаться. Передняя секция, где находилось отделение управления, имела возможность разворота в горизонтальной плоскости почти на 90°. Некоторые авторы определяют экипаж машины не менее, чем в 8 чел. – по 3 чел. на секцию и двое в башне.

Некоторые источники замечают, что, якобы, в данном патенте оговаривалась возможность применения совершенно другой конструкции четырехгусеничной ходовой части. Разработчики вернулись к идее некруглого (многоугольного) колеса/опорного катка в гусеничной ходовой, создав треугольный тип гусеницы, его также определяют как «треугольное гусеничное колесо». (Рис.992a)

Рис.992a – Контур треугольной гусеницы. French Patent FR504609 of March 1918.

Привод приводился в движение по центру посредством цепи от того же вала, который обеспечивал поддержку устройства и оси, вокруг которой оно могло вращаться. На этот раз привод был не цепным - а зубчатым колесом, и по-прежнему использовалась зубчатая звездочка большого диаметра, обеспечивающая движение тяжелых металлических гусеничных звеньев с плоскими грунтозацепами. Эта звездочка закреплялась между сэндвичем из двух больших треугольных пластин, у которых в двух других углах были большие (беззубые) колеса, оба из которых были оснащены винтом натяжения гусеницы. Все три стороны агрегата были оснащены одинаковыми тремя маленькими колесами/опорными катками малого диаметра, которые выдерживали большую часть нагрузки машины на земле, хотя из 9 опорных катков только 3 могли одновременно находиться в контакте с землей на ровной твердой поверхности. Авторы считали, что такого типа треугольная гусеница хорошо подходит для боевых машин, действующих на неровной, пересеченной местности.

В сети даже можно встретить художественное изображение второго варианта танка Varlet на треугольных гусеницах, хотя в самом патенте French Patent FR504610 такого рисунка не было. (Рис.992b)

Рис.992b – Умозрительное представление второго варианта танка Varlet на треугольных гусеницах.

Ввиду явной технической сложности проекта, ни один из вариантов Char Varlet 1918 в металле не воплощались.

* Стальные форты.

24 августа 1916г. на рассмотрение русской комиссии ГВТУ (Главное Военно-Техническое Управление) попал проект боевой машины массой 170 т, вооруженной 120-мм морским орудием, предложенный инженером Менделеевым. По своим тактическим способностям машина, теоретически, могла выполнять роль подвижного форта, но огромная масса танка делала проект нереализуемым. В литературе встречаются обмолвки, что в 1916г. был предложен и более легкий вариант танка Менделеева (т.н. Танк Менделеева обр.1916г.). Смысл изменений сводился к снижению массы машины за счет уменьшения толщины бронирования, оптимизации вооружения и функций членов экипажа. Второй вариант танка был намного легче (- очевидно, около 80 т), отличаясь 50-мм бронированием, и вооружался одной 127-мм морской пушкой (- возможно, что речь могла идти о 107-мм орудии) и двумя 7,62-мм пулеметами в отдельных башнях. Считается, что подробного технического описания и эскизов этой машины не сохранилось.

|

Танк Менделеева обр.1916г. - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)3-3-1.2. Тактическая классификация – «сверхтяжелый танк». |

Впрочем, нельзя исключать, что т.н. Танк Менделеева обр. 1916г. является промежуточным звеном между танком Менделеева обр. 1911г. и проектом другого инженера-кораблестроителя подпоручика Дриженко (работал на Адмиралтейском заводе) - Самодвижущейся броневой башни для 8-дюймовой гаубицы. Проект был подан в ГВТУ в конце 1916г. Основной задачей этой боевой машины была заявлена борьба с укреплениями противника. Другими словами, проект Дриженко, в современном смысле является, скорее, проектом самоходной артиллерийской установки, чем танка. В смысле тактического применения и некоторых инженерных решений, этот проект является развитием темы танка Менделеева.

|

Самодвижущаяся броневая башня для 8-ми дюймовой гаубицы - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)3-3-1.3. Тактическая классификация – «подвижный артиллерийский форт». |

Известно следующее описание Самодвижущейся броневой башни для 8-дюймовой гаубицы.

Корпус коробчатой формы и, по замыслу разработчика, представлял собой «двойную броневую коробку, поперечное сечение которой напоминает вагон» с толщиной бронирования 10 мм. В её носовой части предусматривалась установка 203,2-мм гаубицы, в средней части корпуса размещались расчет орудия и боекомплект, в задней – два бензиновых двигателя по 180 л.с, каждый из которых приводил в движение гусеницу одного борта. На случай появления вражеской пехоты на крыше корпуса устанавливались два 7,62-мм пулемета.

Ходовая часть самоходной установки включала (применительно на один борт) 20 опорных катков диаметром 270 мм, сблокированных в тележки по 4, переднего направляющего и заднего ведущего колеса. Подвеска была пневматической, с сообщающимися пневмокамерами тележек одного борта. Гусеница зубового зацепления, с шириной трака 800 мм, состояла из «шпал», соединенных по краям цепями-рельсами. Оценочная длина опорной поверхности составляла 6 метров, поэтому для улучшения маневренности при поворотах Дриженко предусмотрел автоматический подъём крайних тележек подвески. Для защиты воздухопритоков от пыли служила система из изогнутых пластин, эластичных камер и «гармоник». Также предполагалось наличие электрического освещения и вентиляции.

Обращает на себя внимание корреляция проектов Менделеева и Дриженко в части широкого использования пневматики в элементах ходовой, что наталкивает на мысль о заимствовании отдельных технических решений. Однако, все же, складывается ощущение, что ходовая часть, приводящаяся в описании Самодвижущейся броневой башни для 8-дюймовой гаубицы есть развитие, усовершенствование ходовой первого танка Менделеева, с оглядкой на обычную тракторную ходовую.

Остальные параметры «самодвижущейся броневой башни» выглядели следующим образом: масса 46 тонн, экипаж - 6 человек, удельная мощность силовой установки - 7,8 л.с./т, скорость хода - до 12 верст в час (14 км/ч), удельное давление на грунт - 0,5 кг/см.кв.

Рассмотрение проекта Дриженко состоялось в Высшей автомобильной школе. Несмотря на то, что САУ Дриженко отличалась в лучшую сторону от проекта «Бронированного автомобиля» инженера В.Д.Менделеева значительно меньшей массой и более мощным вооружением, особого восторга у военных проект не вызвал. Военные указали на общую сложность конструкции, отсутствие описания трансмиссии и механизма управления, ненадежность пневматических систем. Тем не менее, летом 1917 года проект передали специалистам Главного артиллерийского управления, которые провели его сравнение с танками союзников. При этом особо подчеркивалось, что танки ведут бой «на дистанции не более 2-3 верст», на которой «недопустим другой род ведения огня, как прямой наводкой». Таким образом, проект самоходной гаубицы Дриженко с легким бронированием признали не рациональным, и предпочтение решили отдать обычной артиллерии на тракторной тяге.

В начале 1917г. еще один русский инженер по фамилии Навроцкий представил проект «Подвижная батарея «Улучшенная Черепаха». (Рис.993)

Рис.993 – «Улучшенная Черепаха» Навроцкого, проект, 1917г.

Данный проект отличался оригинальной ходовой частью, состоявшей из одного переднего ведущего сферического катка и двух дополнительных колес меньшего диаметра (- сообщают и наоборот, что задние малые ролики были ведущими). Говорят, что Навроцкий не знал о построенной машине Лебеденко, как и о результатах ее испытаний, однако его аппарат повторял общий принцип высококолесного шасси, способного преодолевать глубокие рвы и окопы.

К вопросу вооружения Навроцкий подошел более чем серьёзно. По замыслу создателя подвижная батарея должна была вооружаться двумя 203-мм гаубицами, двумя 152,4-мм пушками, восемью 76,2-мм пушками и десятью 7,62-мм пулеметами. Вооружение размещалось по бортам корпуса, в верхней башне и двух бортовых спонсонах, что придавало «подвижной батареи» ещё большую схожесть с машиной Лебеденко.

Считается, что машина должна была защищаться противопульной броней. Масса этой боевой машины приближалась к 192 тоннам! О двигателях, которые должны были передвигать батарею, ничего не сообщается. Нет определенных сведений и о трансмиссии. Правда, встречаются указания, что скорость машины по шоссе могла составлять 10-12 км/ч, по пересеченной местности 7-9 км/ч. Предположительный экипаж машины боевой – 20 чел.

|

«Подвижная батарея «Улучшенная Черепаха» - Высококолесная концепция (бк) 1903г. (Дублирующий реликтовый прототип Подвижная батарея «Улучшенная черепаха», Ru, 1916 – (бк)3). Код: 2)-(бк)3-3-7.1. Тактическая классификация – «подвижный форт». |

Весной 1917 года комиссия ГВТУ рассмотрела проект Навроцкого, но до практической реализации дело не дошло. Вполне естественно, что масса вопросов возникала при определении динамических характеристик этой конструкции и её эксплуатационных возможностях. Кроме того, ходовая часть «лафетного» типа уже успела доказать свою полную несостоятельность, а огромные размеры делали из «подвижной батареи» отличную мишень. В целом, воплощение такой конструкции в металле, казалось неоправданно рискованным предприятием ввиду сомнительных боевых характеристик, малой подвижности и высокой уязвимости машины.

К теме высококолесных боевых машин в 1918г. обращались и в США.

В феврале 1918 года неутомимый Гернсбек опубликовал новый вариант боевой машины на высококолесном неконвенциональном шасси – «траншейного истребителя», теперь уже «гироэлектрического истребителя». Число колёс в аппарате сократилось до одного, но очень широкого. Внутри колеса находилась кабина с силовой установкой и отделением управления. Вооружение в этой машине было вынесено в боковые спонсоны. (Рис.994)

Рис.994 – Второй вариант траншейного истребителя Гернсбека.

|

Trench fighter mod.1918 - Высококолесная концепция (бк) 1903г. Код: 2)-(бк)10-6-4.2. Тактическая классификация – «высококолесный траншейный истребитель». |

В феврале 1918г. еще один американец некто Френк Лотербур предложил свою боевую машину, использовавшую принципы неконвенционального движения. Его «трактор» должен был давить противника своей массой и вооружения не имел. Трактор Лотербура имел довольно хитрую конструкцию. Практически всю латеральную поверхность машины занимали катки, образуя дополнительную оболочку, при этом бортам машины придавалась выпуклая форма для усиления защиты от артогня. Для улучшения сцепления на рабочую поверхность катков наносились грунтозацепы. Поворот машины обеспечивался за счет разности скорости и направления вращения катков. Для обеспечения продольной устойчивости между катками крепился «хвост» с колесом. В случае необходимости два аппарата могли соединяться торцевыми частями друг с другом. (Рис.995)

Рис.995 - Боевая машина Френка Лотербура.

Сообщают, что в 1918г. итальянец Magrini (Магрини) предложил еще один вариант восьмигусеничного подвижного форта ("fortino mobile") - Ansaldo Torpedino (- название, скорее, литературное название, чем историческое). Пишут, что внешне танк-форт Ansaldo Torpedino должен был напоминать корабль-броненосец с достаточно мощным артиллерийским вооружением. В частности, предлагался корпус большого удлинения с клиновидной носовой и кормовой частью. С помощью большого удлинения планировалось улучшить проходимость при движении по пересеченной местности. Благодаря нескольким гусеничным тележкам, большой длине корпуса и изогнутому днищу носа можно было пересекать рвы шириной до 5 м. Также планировалось подниматься на пологие склоны, небольшие стенки и т.д. При габаритах: длина – 20000 мм, ширина – 4000 мм, высота – 4500 мм, масса машины ожидалась в 100000 кг. Вооружение – 6 пушек разного калибра и не менее 4-х пулеметов (из них не мене 2-х зенитных). Возможный экипаж – 25-30 чел. Под это описание в источниках подкладывается изображение некой боевой машины типа танк по внешнему виду и компоновке похожего на корабль. В носовой и кормовой частях прорисовано по три орудийные установки, несколько различающихся по конструкции. Как пишут, носовая установка имеет одно орудие крупного калибра в центральной части и два орудия калибром поменьше в бортовых спонсонах. В кормовой части центральное орудие было мелкокалиберным, а два бортовых – крупнокалиберными. Ближе к корме по бортам указаны амбразуры для орудий небольшого калибра или для пулеметов. На крыше корпуса три наблюдательных купола. Ходовая часть имела восемь гусеничных секций: шесть опорных и две вспомогательные в передней части. Интересной особенностью было использование восьми «ног», на которых танк мог приподниматься над поверхностью и превращаться в неподвижную огневую точку. (Рис.996)

Рис.996 – Предлагаемое изображение Ansaldo Torpedino.

Однако! Предлагаемое изображение не имеет отношения к Ansaldo Torpedino – это один из чертежей тяжелого танка, разрабатывавшегося в 1918-1933гг. французским морским офицером Perrinelle-Dumay. В 1933г. этот и другие чертежи своего тяжелого танка Perrinelle-Dumay опубликовал в книге “Les chars de Combat 1933”. Источник информации – Malmassai, P. Un incroyable cuirasse terrestre Francais. Steelmasters magazine no.17. Похоже, что и приведенные выше ТТ данные также взяты из материалов к танку Perrinelle-Dumay, причем, с существенными ошибками – перепутаны местами корма и нос. Таким образом, если проект Ansaldo Torpedino действительно существовал, то выглядел он как-то иначе.

|

Ansaldo Torpedino - Концепция боевой гусеничной машины (бгм) 1903г. Код: 3)-(бгм)15-4-2.2. Тактическая классификация – «подвижный форт». |

Случилось так, что по окончании WWI немцам пришлось вновь обратиться к теме своего стального форта A7V. Произошло это благодаря событиям немецкой революции 1919г.

В декабре 1918г. – январе 1919г. немцы на шасси “A7V” строят два легкобронированных танка, следовательно, машины имели меньшую массу, чем A7V. Обе машины были включены в состав отряда Maercker, который входил в Добровольческий корпус Freikorps, созданный для подавления спартаковцев. Нельзя исключать, что эти танки были построены на базе тягачей-транспортеров на шасси “A7V” - Überlandwagen.

Новая машина имела две двери, отсутствовал командирский купол – вместо него две маленькие обзорные башенки. 4 пулемета MG08/15 крепились по углам корпуса, в лобовом элементе было еще две амбразуры, куда могло устанавливаться еще 2 ручных пулемета. (Рис.997)

Рис.997 – Пулеметная машина на шасси «A7V».

Если на фото запечатлен полный экипаж, то в его состав входило 14 чел.

Одна из машин получила имя “Hedi” («Хеди»), это имя впоследствии применяли к обеим машинам – тип «Хеди».

|

Typ Hedi - Концепция гусеничного трактора (тр) 1915г. Код: 5)-(тр)4-5-6.2. Тактическая классификация – «тяжелый по массе пехотный танк». |

«Хеди» были использованы против спартаковцев в Берлине 15 января, 17 апреля в Брауншвейге и 11 мая в Лейпциге. 6 февраля танки Freikorps, возможно, находились в Веймаре, обеспечивая деятельность нового правительства. (Рис.998)

Рис.998 – Typ Hedi, на улицах города, 1919г.

Дальнейшая судьба обоих Hedi-type туманна - по одним источникам их реквизировали союзники, по другим танки были разобраны на месте.

⃰ Studebaker Supply Tank.

В 1918г. «коллекция» американских танков пополнилась ещё одной интересной боевой машиной - Studebaker Supply Tank (Рис.999), оставшейся только в виде опытного экземпляра (некоторые полагают, что его проектирование началось в 1917г.).

Рис.999 – Studebaker Supply Tank, 1918г.

В 1917г. англичане разместили в США заказ на производство гусеничных грузовых транспортеров Newton Cargo Carrier (Рис.1000).

Рис.1000 – Британский Newton Cargo Carrier, 1917г.

Транспортер был рассчитан на перевозку 3 т груза с максимальной скоростью 16 км/ч. Общий заказ составлял 2200 единиц. В тендере приняли участие 3 американские автомобильные фирмы: Buick, Studebaker и Overland. Взяв за основу конструкцию Newton, американские компании подгоняли ее под свою «начинку» (Рис.1001, Рис.1002, Рис.1003).

Рис.1001 – Версия Buick. На левой фото транспортером управляет general manager of Buick Charles W. Nash.

Рис.1002 - The Studebaker cargo carrier.

Рис.1003 - The Overland cargo carrier.

На фирме Studebaker (Studebaker Pierce-Arrow Export Corporation), известной своими грузовыми автомобилями, решили вооружить транспортер, превратив его, таким образом, в вооруженный танк снабжения - Supply Tank. Однако многие авторы причисляют эту машину к «танкам непосредственной поддержки пехоты». (Рис.1004)

Рис.1004 - Studebaker Supply Tank.

В пользу того, что эту машину, несмотря на определение «supply» (снабжение), все же можно отнести к боевым танкам выступают две пулеметные башни. Известно, что на английских или французских машинах (танках) снабжения вооружения не имелось.

Компоновка корпуса была стандартной для такого типа танков: отделение управления спереди, боевое отделение в центре и моторно-трансмиссионный отсек сзади. Согласно имеющимся сведениям на танке устанавливался 4-цилиндровый авиационный двигатель.

Вооружение Studebaker Supply Tank, судя по сохранившимся фотографиям, состояло из двух пулеметов, установленных в раздельных башнях. Примечательно, что башни, оснащенные грибовидными колпаками, размещались по продольной оси корпуса, а не поперечно, как это делалось на многих танках того периода. Не исключено, что пулеметы могли также устанавливаться в бортовых нишах, выполненных под поддерживающими роликами. Таким образом, экипаж танка мог состоять из 4-5 человек: четыре пулеметчика и водитель.

Пишут, что масса машины могла составляла 20 т - кажется, что этот показатель несколько гипертрофирован.

|

Studebaker Supply Tank - Концепция гусеничного трактора (тр) 1915г. (Дублирующий реликтовый прототип Newton Cargo Carrier, US, 1918 – (тр)6). Код: 5)-(тр)6-6-9.1. Тактический тип – «средний по массе пехотный танк». |

Итоги ходовых испытаний танка Studebaker Supply Tank, проведенных в Америке остались не выясненными. Однако, якобы, сохранилась информация об отправке опытного образца во Францию для проведения фронтовых испытаний. Случилось это в конце 1918 года, но после прибытия к месту боевых действий от дальнейших работ по Studebaker Supply Tank отказались – все же решили, что транспортер на шасси Сargo Сarrier уместнее, чем танк. Впрочем, история с доставкой Studebaker Supply Tank в Европу может быть сильно преувеличена, и танк североамериканского континента не покидал.

Следует заметить, что и программа по транспортерам типа Newton Cargo Carrier выполнена не была.

Вообще, в отношении Studebaker Supply Tank определенно можно говорить лишь, что машина существовала в виде прототипа, который был разобран на металл после окончания войны.

Некоторые наблюдатели улавливают некое сходство конструкции Studebaker Supply Tank с т.н. «китайским танком» (Рис.1005), появление которого датируют концом 1920-х – началом 1930-х годов.

Рис.1005 – Вид «китайского танка», конец 1920-х.

К фотографии есть подпись, насколько я смог разобрать, она читается так: “Tank of Charg (Chang) Jeurg (Jeung) Chang’s ~2-7 armilo (armoud)”. К сожалению, текст не вносит ясности. В сети встречаются сведения, что аппарат построил некий американский морской пехотинец, или только сделал ее фотографии. Но многие считают, что на представленном фото макет, а не реальная машина, поскольку, кажется, что задние ведущие колеса не имеют никакой связи с силовой установкой. Не исключается, что макет был построен из железа. Предполагается, что макет мог быть создан для дезинформации, устрашения противника или в качестве буксируемой мишени.

Визуально представляется, что обводы корпуса «китайского танка» и американского Studebaker Supply Tank близки по форме. В тоже время, «китаец» имеет совершенно другую схему вооружения, чем машина Studebaker. Вероятно, схожесть «китайской» конструкции и Studebaker Supply Tank является, с одной стороны – случайностью, а, с другой стороны вполне закономерна – для того времени это был вполне канонический дизайн танка.

* Бронетрактора.

В 1918-1919гг. русской армии пришлось принимать участие в событиях Гражданской войны. Основная материально-техническая база императорской армии оказалась в руках РККА, русские армии (особенно Вооруженные Силы Юга России - ВСЮР) получили от англичан известное количество тяжелого вооружения, в том числе, танков. Тем не менее, русские самостоятельно забронировали и вооружили несколько полугусеничных тракторов, косвенно продолжив удачную тему «тракторов Гулькевича».

В 1918г. или 1919г. силами мастерских Донской армии на базе шасси полугусеничного сельскохозяйственного трактора британской фирмы Clayton & Shuttleworthмодели 1916 года (Рис.1006) начали строить тяжёлый бронированный трактор с мощным пушечно-пулемётным вооружением.

Рис.1006 - Трактор Clayton & Shuttleworth модели 1916 года.

Машина, получившая имя «Полковник Безмолитвенный» (Рис.1007), в апреле 1919 года была передана в состав армии.

Рис.1007 – Эрзац танк «Полковник Безмолитвенный», 1919г.

На шасси «Клейтона» был поставлен массивный бронированный кузов – корпус коробчатой формы со скругленными носовыми и кормовыми окончаниями, и крышей, имевшей в поперечнике полукруглую форму – т.о., конструкция корпуса напоминала железнодорожный вагон. Переднее поворотное колесо выходило за пределы бронекорпуса и никак не защищалось. Машина имела компоновку с расположением моторного отделения в носовой части корпуса, отделения управления в центральной части и боевого отделения в кормовой части.

Силовая установка базового шасси — 100-сильный (?) рядный 6-цилиндровый (с верхним расположением клапанов) бензиновый двигатель водяного охлаждения, производства британской фирмы National Gas Engine. Запуск двигателя осуществлялся при помощи пусковой рукоятки («кривого стартёра»). Трансмиссия — механическая.

Ходовая часть машины — полугусеничная, состоявшая из заднего гусеничного движителя и одного переднего металлического управляемого колеса большого диаметра. Гусеничный движитель машины, применительно к одному борту, состоял из переднего направляющего колеса с механизмом натяжения и заднего ведущего колеса, имевших большой диаметр и выполнявших также опорную функцию, семи опорных катков небольшого диаметра и трёх поддерживающих катков. Подвеска — жёсткая.

Вооружение машины состояло из одного 76,2-мм полевого орудия в кормовой части и шести 7,62-мм пулемётов «Максим» обр. 1910г., огонь из которых вёлся через амбразуры. По причине многочисленного вооружения машина имела большой экипаж — 11 человек.

|

Тип «Полковник Безмолитвенный» - Концепция гусеничного трактора (тр) 1915г. (Дублирующий реликтовый прототип Трактор Clayton, Ru, 1919 – (тр) 20). Код: 5)-(тр)20-3-8.1. Тактическая классификация – «бронированный полугусеничный трактор». |

Недостатков у машины оказалось множество. Поворот базового трактора осуществлялся с помощью колеса, вынесенного вперед за гусеницы. Будучи вне бронированного корпуса, поворотное колесо подвергалось особой опасности в бою. Но самое главное, бронетрактор получился чудовищно тяжелым — серийный тракторный двигатель его практически не тянул. В итоге было принято решение не отправлять машину на фронт, где от нее не было бы никакого проку. «Полковник» использовался для обучения экипажей бронеавтомобилей, а затем, год спустя, с началом отступления сил ВСЮР на юг, был разобран.