Польское танкостроение

Танки Польши Polish tanks Polskie czołgi

1938 – 1943

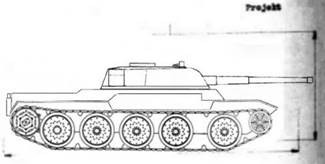

Этап начинается в 1938г., когда поляки получили практические возможности создавать танки несколько лучше вооруженные и более бронированные и заканчивается проектом боевой машины типа танк, разрабатывавшимся в 1941-1943гг. польским полковником Павлом Хробоком (Pawel Chrobok) в Британии.

© Смирнов А.Г., 2025г.

Характеристика Этапа 1938-1943гг.

Ключевая фраза: модификации легких танков 7ТР и танков-танкеток

Первый период Этапа 1938-1939гг. характеризуется разработкой модификаций принятых на вооружение легких и сверхлегких танков, относительно крупным серийным строительством легких танков 7ТР.

Второй период Этапа 1941-1943гг. характеризуется разработкой польским полковником Павлом Хробоком (Pawel Chrobok) боевой машины типа танк

Единицы учета (проекты и машины, отнесенные к категории «танки») Этапа 1938-1943гг.

|

Сквозной № |

Инд.№ |

Название |

Тип |

Образ |

|

25/1 |

5.3 |

14ТР

|

Полусредний по массе крейсерский танк |

|

|

26/2 |

6.7 |

TK z nkm 20А |

Минимальный по массе истребитель танков |

|

|

27/3 |

7.6 |

9TP |

Легкий танк |

|

|

28/4 |

12.1 |

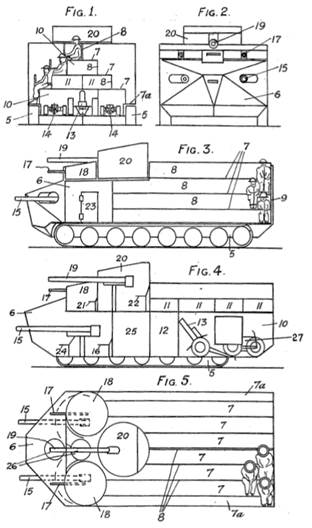

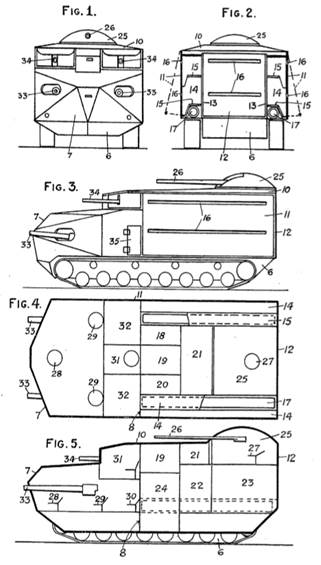

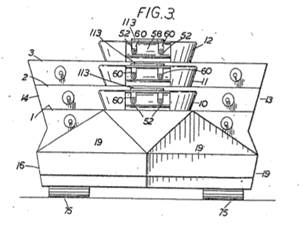

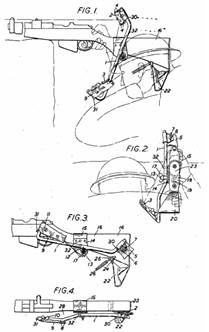

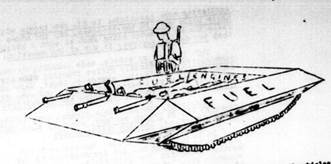

Colonel Chrobok’s 1943 ‘Improved Armoured Gun Carriage’ |

Танк-транспортер |

|

Первый период Этапа 1938-1939гг. 2

Рубежи развития к концу 1930-х годов, пушечный танк-танкетка, развитие темы 7ТР, проблема подлинности продолжения темы быстроходного/крейсерского танка, завершенные темы, фейк-программа, Bron Pancernа, организация бронетанковых войск перед войной, количественная оценка бронетанковых войск в кампании сентября 1939г., бронепоезда и бронеавтомобили, скоротечный сентябрь 1939-го, польская броня в кампании 1939г., участие БА и Б/П, итоги кампании 1939г.

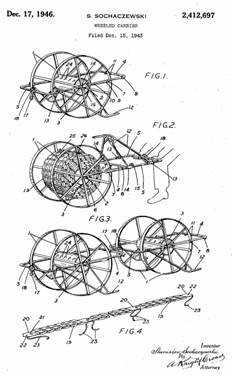

Второй период Этапа 1941-1943гг. 140

Польские дивизии во Франции, 1-я польская бронетанковая дивизия, комплектование танками польских частей в Северной Африке и на Ближнем Востоке, проекты Pawel Chrobok, идеи Stanisław Sochaczewski, германское танкостроение на польской земле.

Заключение 173

Технические концепции и Директории Этапа, Резюме, количественная оценка танковой техники за Этап, боевые типы, опытные типы, тактическая классификация боевых и опытных танков, проекты, классификация по массе, классификация по вооружению, оригинальные конструктивные решения, проектирование и производство, танки иностранного производства и трофейные танки, отправные решения, Эпилог.

Первый период Этапа 1938-1943гг.

1938 – 1939гг.

Модификация принятых на вооружение легких и сверхлегких танков, относительно крупное серийное строительство легких танков 7ТР.

Календарь событий Первого периода Этапа 1938-1943гг.

|

1938г., с начала года |

Разработка улучшенного варианта танка 7ТР - 9ТР (9-Tonowy Polsky). |

|

1938г., июль-октябрь |

Создание прототипа TK z nkm 20А. |

|

1938г., август-сентябрь |

Испытания колесно-гусеничного танка 10ТР. |

|

1938г., 4 – 20 сентября |

Крупные маневры польской армии на Волыни с использованием танков. |

|

1938г, 2 – 3 октября |

Войсковая операция по захвату части территории Чехословакии (оккупация Тешинского края). |

|

1939г., 15 марта |

Начало мобилизации бронетанковых войск. |

|

1939г., 23 марта |

Скрытое развертывание части войск на западных рубежах. |

|

1939г., апрель/май |

Представлен проект 9ТР. |

|

1939г., весна |

Отказ от концепции колесно-гусеничного танка в пользу гусеничного варианта быстроходного/крейсерского типа. |

|

1939г. |

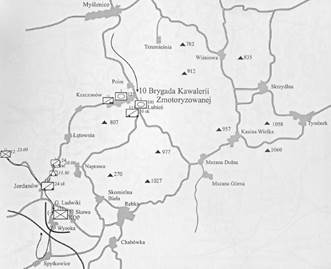

10-ю моторизованную кавалерийскую бригаду (10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej - 10 ВК) переподчинили из Управления кавалерии Командованию броневых сил. |

|

1939г., май |

Окончательное решение по перевооружению танков-танкеток на орудия nkm FK-A wz.38. |

|

1939г., к лету |

Отказ от тем малого танка (амфибийного PZLInż.130 и обычного PZLInż.140/4ТР вариантам). |

|

1939г., 10 июня |

Начало формирования Варшавской броне-моторизованной бригады (Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, WBP-M, WBPanc-Mot). |

|

1939г., 10 июля |

Прибытие в Польшу партии французских легких тяжелобронированных танков. |

|

1939г., 28 июля – 3 августа |

Тестирование опытных 9ТР. (Информация по опытным 9ТР до конца не ясна). |

|

1939г., с 23 августа |

Начало скрытой мобилизации основной массы войск. |

|

1939г., 26 августа |

Получение войсками приказа о выдвижении отмобилизованных соединений в намеченные районы сосредоточения, начались перегруппировки войск, предусмотренные планом стратегического развёртывания. |

|

1939г., 30 августа |

Отдан приказ армиям и оперативным группам первого эшелона о занятии исходного положения. |

|

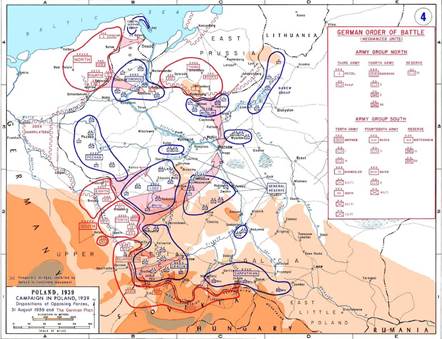

1939г., 1 сентября |

Нападение Германии на Польшу. |

|

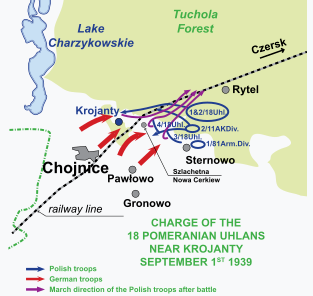

1939г., 1 сентября |

Присоединение вольного города Данцига к рейху. |

|

1939г., 1 – 5 сентября |

Фаза приграничного сражения. |

|

1939г., 4 - 5 сентября |

Первые танковые бои (танки на танки) во Второй мировой войне. |

|

1939г., 5 сентября |

Приказ маршала Рыдз-Смиглы об отступлении всех армий и создании обороны на линии Нарев — Висла — Сан. |

|

1939г., 5 – 6 сентября |

Органы государственной власти (правительство, президент) и Главный штаб армии покидают Варшаву. |

|

1939г., вечером 8 сентября |

Передовые немецкие части подходят к предместьям Варшавы. |

|

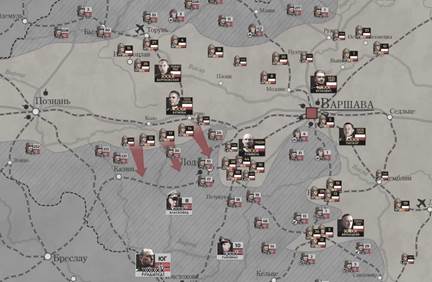

1939г., 9 сентября |

Польское главнокомандование отдало приказ отступать за Вислу на юго-восток страны и создать там новую оборону. |

|

1939г., 9 сентября |

Германское военное командование (ОКХ) поставило задачу окружить польские войска восточнее Вислы. |

|

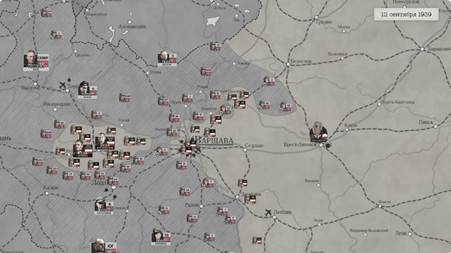

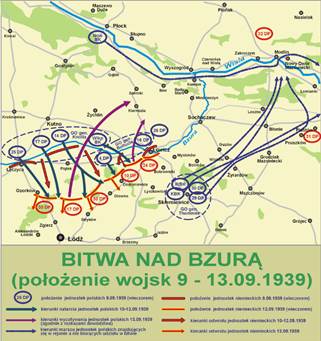

1939г., 9/10 – 19 сентября |

Сражение на р. Бзуре. |

|

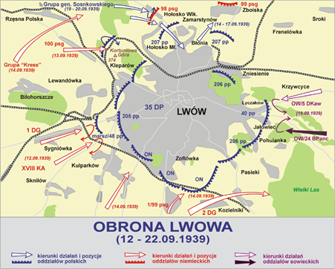

1939г., 12 сентября |

Начало обороны Львова |

|

1939г., 14-16 сентября |

Окружение Варшавы. |

|

1939г., 14 - 16 сентября |

Оборона Бреста. |

|

1939г., 15 сентября |

Польское руководство утратило контроль над событиями. Польский фронт, лишенный единого командования, стал распадаться на отдельные части. |

|

1939г., 16 сентября |

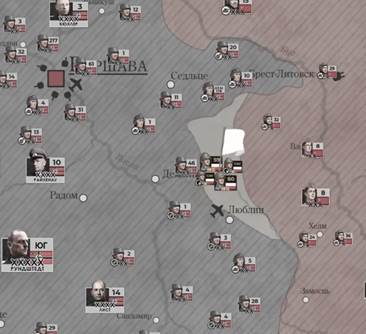

Окружение немецкими войсками польской армии между Вислой и Бугом. |

|

1939г., 17 сентября |

Вторжение войск СССР. |

|

1939г., 17 сентября |

Главнокомандующий Рыдз-Смиглы дал директиву на отход войск в Румынию и Венгрию. |

|

1939г. с 17 на 18 сентября |

Польское руководство военное и гражданское покинуло территорию Польши. |

|

1939г., 17 – 20 сентября |

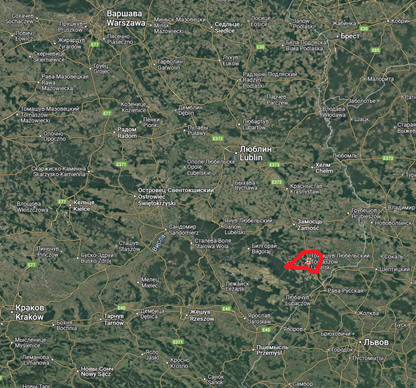

Крупное сражение в районе города Томашув-Любельский с применением 160 единиц польской бронетехники. |

|

1939г., 21 сентября |

Остановка продвижения вглубь Польши советских войск. |

|

1939г., 22 сентября |

Сдача Львова. |

|

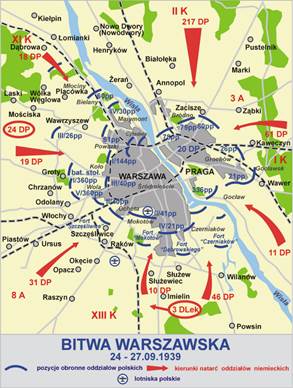

1939г., 22 – 28 сентября |

Штурм и оборона окруженной Варшавы. |

|

1939г., 28 сентября |

Генерал Демб-Бернадский объявил о капитуляции вооруженных сил Второй Республики Польши. |

|

1939г., 6 октября |

Сдались последние польские части, оказывавшие сопротивление. |

Рубежи развития к концу 1930-х годов, пушечный танк-танкетка, развитие темы 7ТР, проблема подлинности продолжения темы быстроходного/крейсерского танка, завершенные темы, фейк-программа, Bron Pancernа, организация бронетанковых войск перед войной, количественная оценка бронетанковых войск в кампании сентября 1939г., бронепоезда и бронеавтомобили, скоротечный сентябрь 1939-го, польская броня в кампании 1939г., участие БА и Б/П, итоги кампании 1939г.

⃰ Рубежи развития к концу 1930-х годов.

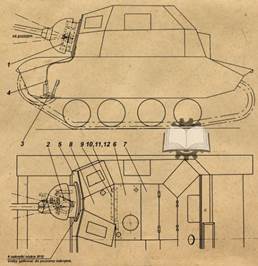

В начале 1930-х годов польские военные сделали ставку на массовое строительство танков-танкеток типа ТК-3/ТК-S, конструктивным родоначальником которых являлась британская танкетка Carden-Loyd Mk.VI. Выбор был определен, главным образом, экономическими и технологическими возможностями Польши того времени. (Рис.1)

Рис.1 – Вверху - ТК-3, внизу - ТК-S.

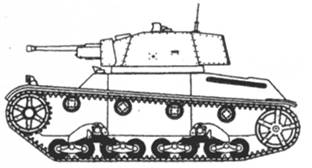

Около середины 1930-х поляки начали производство собственного варианта британского легкого танка типа Vickers Mk.E – варианты 7TP dw PZInż.120 и 7TP jw PZInż.220. (Рис.2)

Рис.2 – Вверху пулеметный вариант 7TP dw PZInż.120, внизу – пушечно-пулеметный7TP jw PZInż.220.

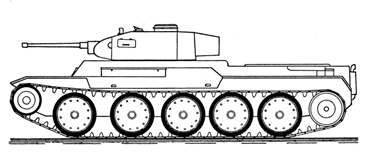

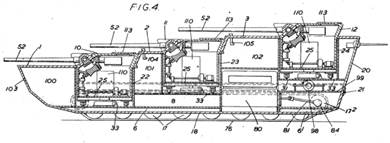

В середине десятилетия польские разработчики увлеклись идеей создания собственных вариантов быстроходного крейсерского танка на базе конструкции Кристи (Рис.3), плавающего танка и малого легкого танка по лекалу британских аналогов (Рис.4).

Рис.3 - 10ТР.

Рис.4 – Вверху прототип польского плавающего танка PZLInż.130, внизу – прототип малого легкого танка PZLInż.140/4ТР.

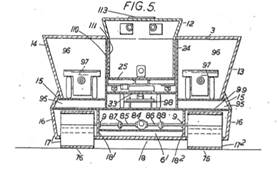

Наконец, с 1936г. начались теоретические изыскания по типу многобашенного среднего танка. (Рис.5)

Рис.5 – Примерно так мог смотреться проект образцового танка 25TP обр.1938 года.

Рис.6 - TK-S с 20-мм противотанковым ружьем Solothurn S18-100.

Обращает на себя внимание конструкция установки под 20-мм орудие. Ружьё устанавливалось в рамке, которая помещалась в неподвижной штампованной бронировке. Снаружи, на болтах, крепилась подвижная бронировка полусферической формы. Вместе с ружьём ставился и штатный телескопический прицел.

Имелась еще одна система, Solothurn S15-100, она имела автоматический режим огня, но была в 2 раза тяжелее и на 35 см длиннее и в габариты данной машины не вписывалась.

В течение 1936-37 годов производились испытания целого ряда малокалиберных автоматических пушек. В их числе, помимо продукции Oerlikon, Solothurn, рассматривались изделия Madsen, Hotchkiss и Hispano-Suiza. Также в 1936 году тестировали установку 37-мм пушки SA 18, но этот вариант забраковали очень быстро. Каждый раз было что-то не то - либо не подходили габариты систем, либо скорострельность, либо всё сразу. Тем временем, в 1937 году под руководством Болеслава Юрека на фирме Fabryka Karabinów (Варшава) была разработана 20-мм автоматическая пушка. Официально она обозначалась как тяжелый пулемет (nkm, или najcięższy karabin maszynowy), но по факту это была автоматическая пушка. Изначальным заказчиком выступали польские ВВС, но вскоре от нее отказались. (Рис.7)

Рис.7 - Испытания опытного образца nkm FK-A wz.38.

Питалась nkm FK-A wz.38 при помощи дисковых магазинов по 15 патронов. Начальная скорость снаряда 870 м/с, скорострельность 320 выстр./мин (по другим данным, скорострельность 750 выстр./мин). Снаряд FK-A wz.38A массой 135 грамм пробивал броню толщиной до 25 мм на дистанции 200 м. По другим данным, на дистанции 200 метров бронебойный снаряд пробивал до 40 мм гомогенной брони, а на дистанции 300 метров - 20 мм брони с поверхностной закалкой.

Орудие присмотрели танкисты, поскольку пушка обладала удовлетворительными бронебойными характеристиками и легко адаптировалась под лафет 20-мм автоматической пушки Oerlikon (2 cm Flak 28), т.е. ее можно было вписать на уже существовавшую установку для Solothurn S15-100. Пишут, что в 1937 (-?) году появилось задание на адаптацию пушки FK (Fabryka Karabinów) для установки в TK-S, в то время как первые образцы орудия FK-A wz.38 появились в 1938 году.

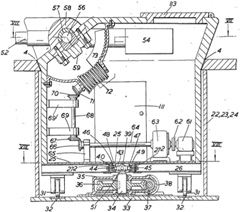

Опытный образец установки польской автоматической пушки в танк-танкетку был готов к концу 1938 года. К тому моменту пушка получила обозначение nkm FK-A wz.38 (тяжелый пулемет Fabryka Karabinów, модель A, обр.1938 года). Говорят, что как базу для опытного образца использовали не TK-S, а ТК-3. Ввиду того, что FK-A wz.38 была длиннее Solothurn S18-100, у машины пришлось переделывать лобовую часть. Правую створку трансмиссионного люка убрали, а рубку под установку пушки увеличили. Сама установка напоминала ту, что использовалась для Solothurn S18-100. Подвижная бронировка стала литой, а прицел сместился немного вправо. Перископический смотровой прибор командира/наводчика пришлось переносить влево. В железе прототип создавался в июле-октябре 1938г. (Рис.8)

Рис.8 – Прототип – ТК-3 с 20-мм пушкой nkm FK-A wz.38 model A.

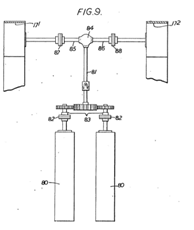

Испытания, которые продолжались зимой-весной 1939 года, показали пригодность nkm FK-A wz.38 для поставленной задачи. При этом от существенной переделки носовой части танкетки было решено отказаться. Дальнейшие расчеты показали, что не без проблем, но в штатную рубку nkm FK-A wz.38 влезает. Поэтому серийный вариант было решено делать из базовой версии TK-S. Это заметно ускоряло процесс перевооружения. Финальная версия танкетки-истребителя минимально отличалась от базовых TK-3/TK-S. Менялась орудийная установка, а также размещение перископического смотрового прибора командира/наводчика. (Рис.9)

Рис.9 – Окончательный вариант установки nkm FK-A wz.38 в TK-S.

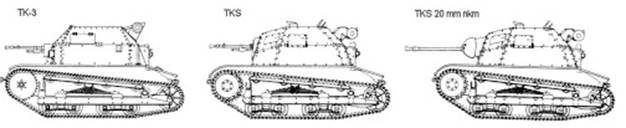

Окончательное решение по перевооружению танкеток на nkm FK-A wz.38 было принято в мае 1939 года. Одновременно заказали вторую партию из 100 автоматических пушек. В истребители переделывались как машины модели TK-S, так и версии TK-3. (Рис.10)

Рис.10 – Эволюция танка-танкетки типа ТК до пушечного варианта.

Переделка TK-3 обходилась в 34000 злотых, а TK-S - в 35000 злотых. Перевооружение планировалось проводить небольшими партиями, поскольку возможности PZInż и других смежников оказались ограниченными. (Рис.10)

Рис.10 - TK-S с 20-мм орудием FK-A wz.38.

Пишут, что первые две таких машины в опытных целях появилась в январе 1939г.

Масса 2,65 т. Габариты: длина – 2580 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1320 мм, клиренс – 300 мм. Бронирование: вертикальные элементы корпуса – 8 мм, крыша, днище – 5 мм (по некоторым источникам, 4 мм). Экипаж 2 чел. 20-мм орудие FK-A wz.38. Боекомплект 250 выстрелов. Двигатель в зависимости от базовой модели ТК – на TK-3 4-цилиндровый бензиновый двигатель жидкостного охлаждения Ford A мощностью 40 л.с. (30 кВт) при 2400 об/мин.; на TK-S Polski Fiat 122А рабочим объёмом 2592 куб.см., мощностью 42 л.с. Трансмиссия механического типа (главный фрикцион сухого трения, бортовые фрикционы, ручная КПП (6+1)) располагалась в передней части корпуса. Ходовая часть на один борт состояла из двух тележек с двумя обрезиненными опорными катками в каждой (подвеска тележек с опорными катками осуществлялась листовыми рессорами), четырех поддерживающих роликов, переднего ведущего колеса, заднего направляющего колеса.

Скорость на базе TK-S дотягивала до 40 км/ч против 46 км/ч у ТК-3, а ёмкости 60-литрового топливного бака хватало на 160 км или 180 км движения по шоссе, против 200 км у TK-3.

По одним сведениям, до 30 января 1940г. планировалось перевооружить 20-мм пушками 110 танков-танкеток, по другим, в августе 1939г. приняли решение в истребители переделать 150 машин, из них 80 относилось к модели TK-S, а оставшиеся 70 - к более ранней версии TK-3. Пишут также, что заказы на производство поступили 14 июня и 10 июля 1939г. Переделка осуществлялась на PZInż (Panstwowe Zaklady Inzynierii, Ursus). Однако до сентября 1939г. в войска поступило по разным данным, от 10 до 15-24 танков-танкеток с 20-мм орудием FK-A wz.38. Считается, что столь небольшое количество модифицированных машин объясняется отсутствием пушек, производство которых разворачивалось весьма медленными темпами – пишут, что к началу войны поляки успели произвести лишь около 50 20-мм орудий FK-A wz.38 model A, а на танкетки было установлено и того меньше – от 20 до 24. Причем, встречается, что на базе TK-S было получено 11 таких машин. Впрочем, на доступных фото практически не встречаются варианты пушечных танков-танкеток на базе TK-3, что наводит на определенные размышления. (Рис.11)

Рис.11 – На данных фото все модификации с пушкой получены на базе TK-S.

Пушечная танкетка-танк назначалась, в первую очередь, для борьбы с бронетехникой противника. Следует отметить, что в 1939г. 20-мм орудие FK-A wz.38 model A представляло угрозу для всех немецких танков, включая Pz III и «тяжелые» Pz IV довоенной конфигурации. В некоторых источниках считают, что орудие FK-A wz.38 model A могло пробить лоб немецкого танка довоенного выпуска с дистанции не менее полкилометра, другие пишут более осторожно, мол, лобовую часть немецких средних танков его снаряд мог пробить в упор. В общем, машины с этим орудием вполне можно классифицировать истребителями танков.

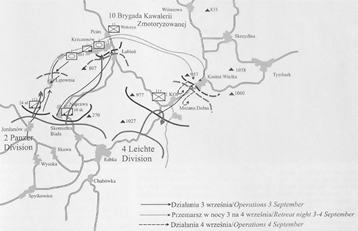

Изначально в эскадрон из 13 танков-танкеток назначалось 5 пушечных вариантов, правда, некоторые пишут, что эти машины считались командирскими. Затем было решено распределить пушечные варианты по б’льшему количеству эскадронов, поэтому число танкеток с nkm FK-A wz.38 уменьшилось до 4 штук на эскадрон. Итого получалась матчасть на 6 эскадронов. Наибольшее число пушечных танков-танкеток (по 8 штук) попало в 10-ю бронекавалерийскую бригаду (Рис.12) и Варшавскую моторизованную бригаду.

Рис.12 - Танкетки-истребители из состава 10-й бронекавалерийской бригады.

Приводят и немного другие данные по распределению машин: «Истребители танков, вооруженные 20-мм пушками, имелись в 71-м (4 шт.) и 81-м (3 шт.) дивизионах, 11-й (4 шт.) и 101-й (4 шт.) ротах разведывательных танков, эскадроне разведывательных танков 10-й кавбригады (4 шт.) и в эскадроне разведывательных танков Варшавской мотобронебригады (4 шт.)».

Потенциал машины смог в полной мере раскрыть сержант Эдмунд Роман Орлик (разведывательный взвод 71-го танкового батальона Великопольской кавалерийской бригады). В общей сложности Орлик претендует на 13 подбитых немецких танков, в одном из которых, кстати говоря, в Pz IV погиб немецкий наследный принц.

После окончания боевых действий небольшое число танкеток-истребителей досталось немцам. Они ремонтировались на заводе Ursus. (Рис.13)

СПАМ (сборный пункт аварийных машин) в Томашув-Любельском.

Рис.13 – Трофейные пушечные танки-танкетки.

Немцы использовали польские танки-танкетки в охранных подразделениях, позже их списали.

Не менее трех (по некоторым данным, 4) пушечных TK-S оказались у венгров. (Рис.14)

Рис.14 – Венгерский экипаж пушечного танка-танкетки.

В целом виде ни одна из TK-S с nkm FK-A wz.38 не сохранилась. Одну такую машину, с использованием частей настоящей машины, восстановил польский коллекционер Яцек Копчинский. (Рис.15)

Рис.15 – Пушечный TK-S Яцека Копчинского.

⃰ Развитие темы 7ТР.

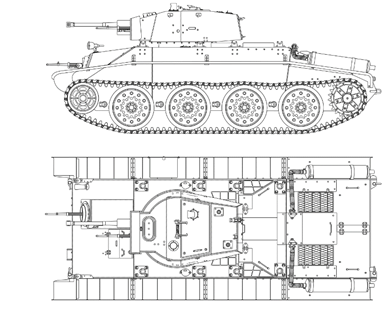

С начала 1938г. силами инженеров ВВТ ВР (Biurze Badan Technicznych Broni Pancernych) и BS PZInz (Biurze Studiow Panstwowych Zakladow Inzynierii) разрабатывался улучшенный вариант танка 7ТР - танк 9ТР (9-Tonowy Polsky), говорят, в документах его прямо называли улучшенный 7ТР – wzmocniony 7TP или 7ТР wz.39. Новая модификация должна была отличаться от предшественника, главным образом, усиленным бронированием.

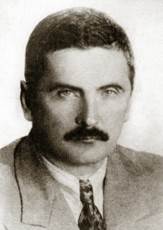

В некоторых источниках, очевидно, черпавших информацию в работах польского историка Януша Магнуского, можно найти, что в период с июня 1938г. по апрель/май 1939г. глобальная модернизация танка 7TP проводилась конструкторскими бюро Польши под общим руководством Эдварда Габича/Габиха (Рис.16)

Рис.16 – Edward Ludwik Habich, 1905-1987гг. Ведущий польский конструктор танков во второй половине 1930-х годов. На фото слева рядом с танком PZLInż.140/4ТР.

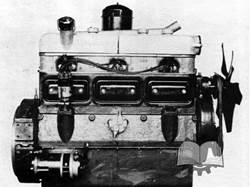

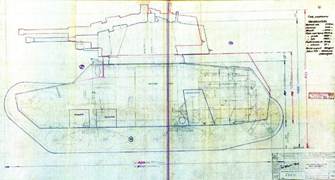

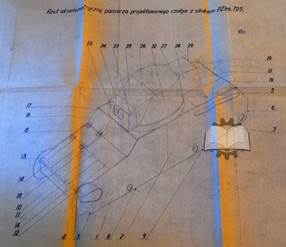

К апрелю или в мае 1939г. был представлен проект новой машины. Существенным отличием от 7ТР выступал сварной корпус танка с толщиной броневых листов 30-40 мм и рациональными углами наклона лба подбашенной коробки. Впрочем, 30 мм имел только центральный лобовой лист корпуса, а 40 мм броня составляла у центрального щита подвижной бронировки орудийной маски. В основном же толщина брони не превышала 20 мм. Тем не менее, масса танка по проекту подрастала до 9858 кг. В некоторых источниках массу танка определяют в 10,5 тонн. Рост массы требовал замены двигателя. Выбор пал на рядный 6-цилиндровый двигатель PZInż. 725 объемом 5,18 литра. По проекту, мотор развивал мощность 100 лошадиных сил, но на испытаниях получилось больше - 120 л.с. при 2800 об/мин. В некоторых источниках уточняют, что это был новый дизельный двигатель Saurer CT1D/PZLInż.155, в других – что такой же мотор применялся для танка PZLInż.140/4ТР. (Рис.17)

Рис.17 – Двигатель для танка 9ТР.

Всё остальное - ходовая часть и вооружение (37-мм пушка Bofors и спаренный с ней 7,92-мм пулемет в башне) переходили от 7ТР. Правда, некоторые допускают, что машина могла получить усиленную подвеску и более широкие траки гусениц. (Рис.18, Рис.19)

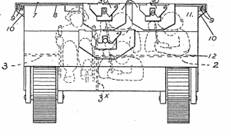

Красным обозначены контуры 7ТР, синим – 9ТР.

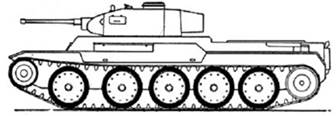

Рис.18 – Доступные чертежи варианта 9ТР.

9ТР.

7ТР.

Рис.19 – Результирующий эскиз 9ТР на основе приведенных выше чертежей.

Внизу, для сравнения эскиз боковой проекции 7ТР.

Вероятно, габариты размеров варианта 9ТР были такими же, как базовой машиной: длина 4750 мм, ширина 2400 мм, высота 2273 мм, клиренс 381 мм. Экипаж 3 чел.

Сообщается также, что, якобы, рассматривался вариант танка с новой 40-мм пушкой, причем в этом случае схема бронирования танка не менялась по сравнению с 7ТР.

Польский историк Януш Магнуский (Рис.20) и его последователи сообщали, что была построена серия из 13-ти танков 9ТР и, якобы, эти машины даже приняли участие в боях сентября 1939г. «наравне с другими машинами».

Рис.20 - Janusz Magnuski, 1933-1999гг. К сожалению, не нашел фото Януша Магнузского, только скорбное место его упокоения и некоторые издания его книг.

А в сентябре 1939г. планировалось изготовить 100 танков 9ТР.

Пишут также, что первые два образца 9ТР были готовы в июле 1939г., причем у одной машины была штатная трансмиссия 7ТР, у другой – трансмиссия от трактора С7Р. Машины по решению Технического Исследовательского Бюро Бронированных Вооружений тестировались в Кампиноском лесу (Kampinos Forest) с 28 или 31 июля по 3 августа. Пишут, что в ходе заездов прототип с трансмиссией C7P показал наилучшие результаты и характеристики. Однако испытания показали, что скорость была гораздо ниже планируемой. Например, вместо 35 км/ч на шоссе танки показали всего 26,6 км/ч, а на пересечённой местности скорость составила всего 11 км/ч при планируемых 27 км/ч. Если к этому присовокупить соображения, что 30-мм броня не могла надежно защищать танк от противотанковой артиллерии того времени, то выходило, что 9ТР не получился прорывной машиной.

Совсем осторожные авторы считают, что ни одного танка 9ТР до немецкого вторжения построить не удалось.

И все же в сети встречается снимок, на котором, как утверждается, запечатлен один 9ТР. (Рис.21)

Рис.21 – На верхних фото танк, принимаемый за 9ТР второй от зрителя, на нижнем, обрезанном снимке он показан крупно с кормы на ближнем плане.

Как видим, с предложенного ракурса кормовая часть этой машины как будто отличается (смотрится несколько ниже) от таковой на варианте 7ТР, что может быть связано с установкой другого мотора. Впрочем, определенно судить о высоте кормы предполагаемого 9ТР на данном снимке сложно. Вторая особенность, которая выступает за то, что перед нами 9ТР, а не 7ТР – это отсутствие жалюзи на корме. Танки 7ТР на корме имели жалюзи, которые в боевом положении, видимо, закрывались бронированными крышками, а в походном, при длительном движении для вентиляции мотора, жалюзи были открыты. Такую позицию на фото мы наблюдаем на всех танках колонны, кроме предполагаемого 9ТР, который, возможно, не имел кормовых жалюзи. (Рис.22)

Слева 7ТР с открытыми жалюзи, вероятно, при открытых жалюзи глушитель демонтировался.

Слева 7 ТР с закрытыми бронекрышками жалюзи и глушителем.

Строй 7ТР без жалюзи.

Рис.22 – Левая колонка верхнего и среднего снимков и нижний снимок – 7ТР, справа на верхнем и среднем снимках – предполагаемый 9ТР.

⃰ Проблема подлинности продолжения темы быстроходного/крейсерского танка.

В августе-сентябре 1938г. поляки испытали свой вариант колесно-гусеничного быстроходного/крейсерского танка 10ТР, выполненного в рамках концепции танка Кристи. Результаты выявили странную особенность этой машины – она оказалась плохо управляемой и частенько попадала в неприятные положения (Рис.23), при этом ее динамические характеристики были удовлетворительными – максимальная скорость на гусеницах 50-56 км/ч, на колесах – 75 км/ч.

Рис.23 - 10ТР в разных неутешительных позах.

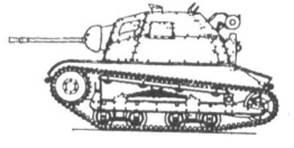

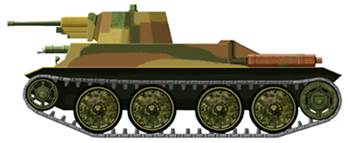

Согласно исследованиям Януша Магнузского, работы по проектированию нового быстроходного танка начались в конце 1938 года. Помимо отказа от колесно-гусеничного хода на повестку дня вставал вопрос усиления бронирования танка с 20 мм до 30 мм. Так появилась концепция 14-тонного быстроходного танка, к которому в литературе прикрепилось название 14ТР, хотя такового индекса как такового не существовало. По словам Магнуского, 14ТР проектировался одновременно с танком 10ТР. Однако, в отличие от своего более легкого «собрата», более тяжелый 14ТР проектировался с нуля как гусеничный танк, без возможности движения непосредственно на колесах. Традиционное гусеничное шасси упрощало конструкцию и позволило конструкторам утяжелять машину. Для танка рекомендовалась масса 14 тонн, максимальная броня 35 мм и максимальная скорость около 50 км/ч. Вопрос в том, насколько можно доверять информации Януша Магнузского в данном контексте. Считается, что самое раннее упоминание о 14TP содержится в книге Магнузского 1964 года Wozy Bojowe 1914-1964 (Боевые машины 1914-1964). Большая часть информации в этой статье взята либо непосредственно из работ Магнуского, либо из статей, основанных на его работах. Почти все доступные статьи о 14ТР обычно не ссылаются на первичные документы. Согласно материалам ресурса tanks-encyclopedia.com: «Оригинальные источники из Центрального военного архива Польши упоминаются в статье Томаша Коха (Tomasz Koch) “Czolg Poscigowy 10TP” (10TP Cruiser Tank) из выпуска 1997/1 польского журнала Militaria, но они не являются общедоступными и не могут быть проверены». (Рис.24)

Рис.24 – Источники, упомянутые в статье Томаша Коха “Czolg Poscigowy 10TP” (10TP Cruiser Tank) в Militaria 1997/1, согласно материалам ресурса tanks-encyclopedia.com.

В перечне мелькают фамилии соотечественников – Барятинского и Коломиеца.

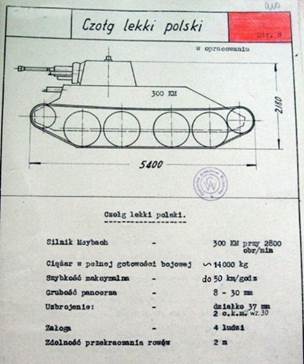

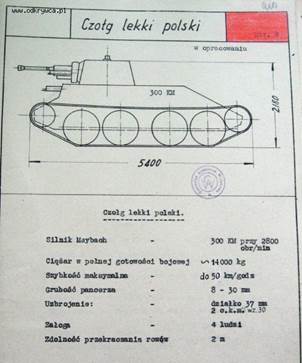

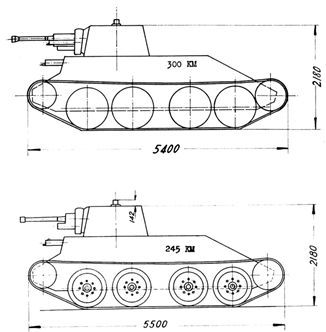

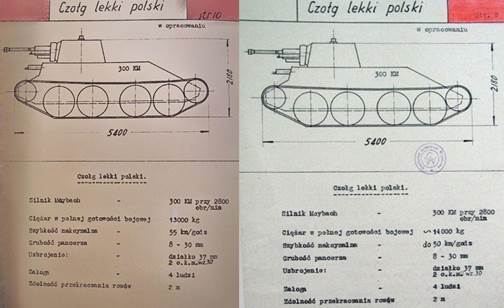

Далее авторы ресурса tanks-encyclopedia.com мудро замечают: «Отсутствие доступных первоисточников требует осторожности и внимательности при обсуждении проекта 14ТР (особенно с учетом растущей тенденции к фейковому дизайну и сомнительной информации о польских танках в связи с танковыми онлайн-играми). Однако есть определенные признаки того, что прототип 14ТР действительно существовал. Проект, описанный в большинстве источников, правдоподобен и соответствует общим тенденциям польского проектирования бронетехники… Януш Магнуский является известным и уважаемым историком, и нет оснований подозревать его в фабрикации 14TP». На сегодняшний день единственным документом, который, как будто, подтверждает реальность проекта 14ТР является фотография документа с печатью Центрального военного архива Польши (CAW), на которой изображен Czołg Lekki Polski (легкий польский танк). Машина сильно напоминает 10TP, а представленные характеристики, в целом, соответствуют заявленным для 14TP. Материал появился в 2009 году на форуме odkrywca.pl. (Рис.25)

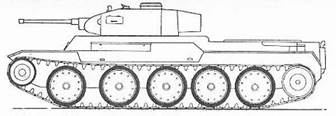

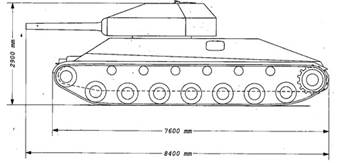

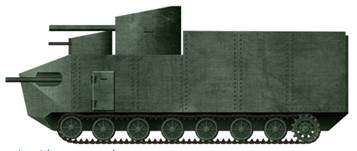

Рис.25 – Предполагаемое изображение 14ТР.

Впрочем, скептики находят в документе признаки правки в строке значения массы танка и в строке значения скорости. Эти правки вызывают сомнения относительно подлинности всего документа.

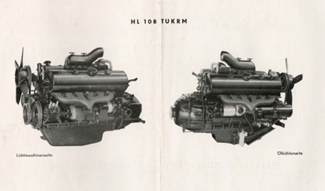

Вероятно, по данным все того же Магнуского, проект 14TP реализовывался конструкторами Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych (BBTBrPanc, Бюро технических исследований бронетанкового вооружения) и Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż, Национального инженерного института). В общих чертах, 14ТР весьма напоминает 10ТР, однако, чтобы разогнать 14-тонный танк до 50 км/ч нужен был двигатель мощностью 300-400 л/с. Американский бензиновый двигатель LaFrance, использовавшийся в 10TP, этим требованиям не соответствовал. Польский PZInż R.W.A. был кандидатом, но в то время еще находился в стадии тестирования, поэтому его работоспособность была под вопросом. Вместо этого конструкторы решили купить подходящий немецкий двигатель Maybach HL108 (Рис.26).

Рис.26 – Немецкий двигатель Maybach HL108.

По этой причине пишут, что рассматривалось два варианта машины: либо с 245-сильным мотором (польский аналог двигателя American LaFrance), либо с немецким Maуbach HL 108. (Рис.27)

Рис.27 – Боковые проекции 14ТР с вариантами силовой установки.

Source: Poligon magazine, 2010/1.

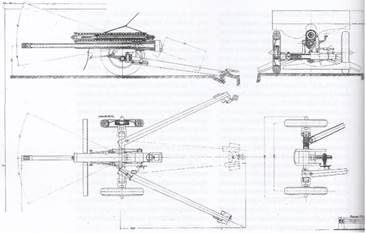

Основным вооружением, предусмотренным для 14TP, была 37-мм пушка wz.36, которая являлась основным польским противотанковым средством того времени. Пушка wz.36 была создана на основе орудия шведской компании Bofors, и в 1936 году Польша приобрела большое количество таких орудий и лицензию на их производство. (Рис.28)

Рис.28 - Пушка wz.36 в буксируемом варианте.

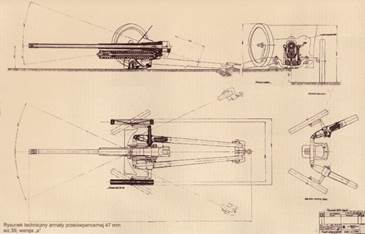

Однако польские конструкторы, по словам Магнуского, планировали и альтернативное вооружение — 47-мм пушку wz.39. Wz.39 было новым орудием, единственный прототип его был построен в апреле 1939 года. (Рис.28)

Рис.29 – Два варианта 47-мм пушки wz.39. Источник: Wielki Leksykon Uzbrojenia T.108: Prototypy Sprzetu Artyleryjskiego cz.1.

Противопехотное вооружение 14ТР первоначально состояло из двух 7,92-мм пулеметов wz.30. Это была нелицензионная копия американского пулемета Браунинг. (Рис.30)

Рис.30 – Польский вариант Browning wz.30 - Ckm wz.30.

Позднее легкое вооружение планировалось заменить двумя пулеметами 7,92 Typ C. (Рис.31)

Рис.31 - 7,92-мм пулемет Typ C.

Общепринятая легенда о 14ТР гласит, что прототип строился в железе, вероятно, в 1939г. и к моменту начала Второй мировой войны степень его готовности, как пишут, составляла 60%, правда, у машины не было двигателя (немцы не продали мотор, а работа над своим двигателем мощностью 300-400 л.с. затянулись, т.е. его не было) и с вооружением тоже – неясно, устанавливалось ли. Говорят, когда началось немецкое вторжение, прототип находился в Экспериментальной мастерской BBTBrPanc и PZInż в Чеховицах, недалеко от Варшавы. Все чертежи и незавершенный прототип 14ТР, скорее всего, были уничтожены его конструкторами, желавшими спасти танк от захвата немецкими оккупантами. В результате были потеряны как машина, так и точные характеристики 14ТР.

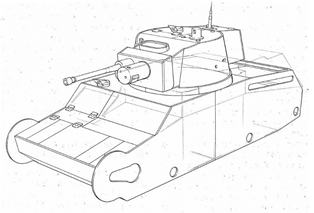

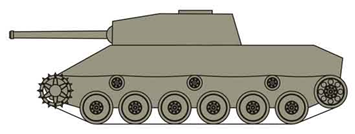

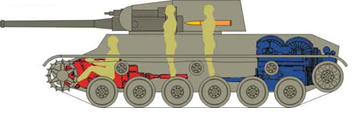

В настоящее время предлагается два суммирующих изображения 14ТР. Одно- фактически раскрашенный эскиз боковой проекции Czołg Lekki Polski – автор Jarosław Janas; другое - «либеральная реконструкция» танка от пользователя форума WoT Raznarok. (Рис.32)

Рис.32 – Художественный образ 14ТР, вверху от Jarosław Janas, внизу - от Raznarok.

Приводят следующую спецификацию 14ТР. Масса 14-15 тонн. Габариты: длина – 5400 мм, ширина – 2500 мм, высота – 2180 мм. Бронирование – до 30 мм. Экипаж 4 чел.: водитель, курсовой стрелок (помощник водителя), командир, наводчик. Вооружение: одна 37-мм пушка и два пулемета. Двигатель 10 l V12 Mayback HL 108, 300 hp. Ходовая часть с четырьмя сдвоенными опорными катками на каждый борт и подвеской на вертикальных свечах Кристи, а также шестерёнчатый привод (гитара) от ведущего колеса к крайнему заднему опорному катку. Переднее направляющее и заднее ведущее колесо. Вероятно, как по проекту 10ТР в корпусе машины могла устанавливаться радиостанции 2NC (правда, на прототипе10ТР ее не было).

Максимальная скорость 50 км/ч.

Лично я не очень верю в существование проекта 14ТР в том виде, в котором он в настоящее время преподносится, хотя, возможно, действительно намерения создать подобную машину у поляков на рубеже 1938/1939гг. могли возникнуть. Тем не менее, следуя уже ставшей общепринятой традиции, проект 14ТР включен в данную работу, как единица учета.

Надо заметить, что на приведенном выше почти легендарном повествовании «история» 14ТР не заканчивается, но с реальностью продолжение, похоже, вовсе не имеет связи.

Мангуский обмолвился, что в перспективе польские конструкторы имели намерения довести максимальное бронирование машины до 50 мм. Вероятно, эта реплика породила определенное брожение в умах энтузиастов. Как пишут, во многих источниках (- видимо, с какого-то момента) появилась информация, что немецкая служба военной разведки – Abwehr (абвер) – в своем отчете о состоянии польской танковой промышленности указала на проект некоего “Polnischer Panzerkampfwagen T-39”, рисунок которого, видимо, также из отчета абвера перекочевал прямиком в интернет. (Рис.33, Рис.34)

Рис.33 - Предполагаемый документ, показывающий Polnischer Panzerkampfwagen T-39. Фото: взято из сообщения by Raznarok на форуме World of Tanks.

Рис.34 – Изображения “Polnischer Panzerkampfwagen T-39”.

Утверждалось, что данная конструкция получена в результате развития 10ТР. Ходовую часть10ТР удлинили, за счет чего танк получил на борт еще один каток. Лобовое бронирование усилили до 50 мм, по бортам она составляла 30 мм, а в корме – 20 мм. Вооружение не менялось – все та же 37-мм пушка и пара пулеметов. Знатоки темы почти сразу пришли к выводу, что “Polnischer Panzerkampfwagen T-39” это 14ТР, т.е. его финальная версия. Чертежи этой машины к осени 1939г., якобы, были готовы все на те же 60%, что и прототип 14ТР, рассматривавшийся выше. (Рис.35)

Рис.35 – Несмотря на броскую подпись, это не 14ТР, а некий фантазийный объект.

Со временем многие авторитетные авторы стали заявлять, что: «Polnischer Panzerkampfwagen T-39 не имеет никакого сходства с 10TP, на базе которого, скорее всего, был создан 14TP. Также появился документ, претендующий на роль первоисточника в Абвере. Этот документ, безусловно, сфабрикован. Т-39 и его рисунок тоже почти наверняка подделки».

В январе 1937г. польское правительство утвердило план развития бронетанковых войск, где PZInż. 140 занимал одну из ключевых позиций. План развития бронетехники на 1937-1942 годы, принятый Комитетом по вооружению и технике (KOMitet do spraw Uzbrojenia i Sprzętu – KSUS), предусматривал замену танков-танкеток типа ТК на 4-тонный разведывательный танк. Программа предусматривала производство около 480 машин этого типа для оснащения 18 танковых разведывательных рот в составе пехотных дивизий, а также четырех так называемых моторизованных частей (Oddział Motorowy – OM) в составе моторизованной бригады. Однако к лету 1939г. польские специалисты пришли к вводу о бесперспективности продолжения работ по темам малого танка (амфибийного PZLInż.130 и обычного PZLInż.140/4ТР вариантам) по причине слабой защищенности машин, не отвечавшей текущим требованиям, и некоторым конструктивным особенностям (например, ходовая часть), проявившим себя не лучшим образом при испытаниях.

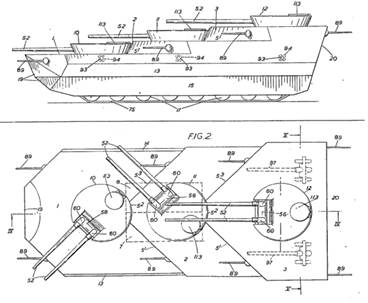

Тема среднего танка по программе “Czołg średni” (1937-1942 гг.) в 1939г. также не имела реального продолжения. Если верить источникам, то должен был строиться деревянный макет танка, именуемого в литературе 25TP, но строился ли он на самом деле и какова его судьба – достоверных сведений нет. (Рис.36)

Рис.36 – Разного рода художественные изображения на тему 25TP.

Зато спекуляций на тему достаточно. Сообщают, что к концу 1938г. или в 1939г. компания Dzial Silnikowy PZlzn. (DS PZlzn.), конструктор Edward Habich, представила вариант однобашенного среднего танка. Проект, как будто, развивался на идеях 14ТР: «и был создан вариант “сzołg u średn iego”, представленный в комитет вооружения». Далее следует следующее описание машины 25ТР: «По сравнению с проектом 14ТР у «среднего танка» был удлинен корпус, существенно увеличено бронирование (лобовая броня 50 мм у первого варианта и 60 мм у последнего), предполагался к установке мощный двигатель в 550 л.с. или спарка двигателей по 300 л.с., что должно было обеспечить танку скорость до 45 км/ч. Что касается вооружения, то вместо планировавшейся изначально к установке 47-мм противотанковой пушки (как на 14ТР), было решено использовать 75-мм орудие, созданное на основе зенитного wz. 1922/1924 c длиной ствола 40 калибров, имевшего, к тому же небольшой откат, что позволяло его разместить в компактной башне. Такое орудие имело очень большую бронепробиваемость и подходило как для борьбы с танками, так и для уничтожения долговременных укреплений. Под это орудие была спроектирована расширенная башня, а от малых башен конструкторы отказались, заменив их курсовым и спаренным с орудием пулеметами», «Башня танка в обеих вариантах имела два люка для экипажа». (Рис.37)

Рис.37 – Изображение под описание предполагаемого однобашенного среднего танка Габиха.

Можно встретить и несколько отличающееся от приведенного выше описание: «В 1938г. стала очевидна бесперспективность танков многобашенной схемы. Тогда на PZInz было разработано ещё два модифицированных варианта. Первый из них предполагал установку в единственной башне 75-мм пушки со спаренным пулеметом калибра 7,92-мм и зенитными пулеметом. Второй вариант должен был вооружаться двумя 40-мм пушками».

Усредненные табличные данные выглядят так: масса 21-25 тонн; габариты – длина 6000 мм, ширина 2200 мм, высота 2200 мм; бронирование - лоб корпуса 50-60 мм, борт корпуса 40-50 мм, крыша и днище – 10-20 мм; вооружение - одна 75-м пушка wz.22\24 и два-три 7,92-м пулемета wz.30; экипаж 4 чел.; двигатель Maybach HL 120, карбюраторный, 12-цилиндровый, мощностью 300 л.с. при 2800 об\мин; трансмиссия механического типа; ходовая часть (на один борт) 6 сдвоенных катков на борт, 3 поддерживающих ролика переднее ведущее колесо, металлическая гусеница.

Судьба проекта описывается двояко. Оптимистический: «Польские военные рассчитывали начать испытание опытного образца танка в 1940 г., но 2-я мировая война не дала осуществить эти планы. К началу войны удачнее всего продвинулись работы у фирмы DS PZlzn., которая изготовила деревянный макет танка. По некоторым данным, этот макет при приближении немцев был уничтожен, так же, как и недостроенный экспериментальный танк 14ТР». Сдержанный: «Создатели среднего танка столкнулись с рядом проблем, включая главную: где взять подходящий мотор. До немецкого вторжения ни одного прототипа построить так и не удалось. Работы были остановлены после оккупации Польши в сентябре 1939г. Все проекты остались только на бумаге и дальнейшего развития не получили».

Все бы хорошо, но настораживают излишне бравурные выводы: «Фактически, если бы этот проект был воплощен с заявленными характеристиками до 1940г., то Польша бы получила едва ли не самый сильный средний танк в мире, по бронированию близкий к современным ему тяжелым танкам. Можно вспомнить, что в СССР в 1939г. начались испытания танка А-32, имевшего несколько меньшее бронирование и существенно более слабое 76-мм орудие, а немецкая армия в 1939/40г. имела средний танк Pz. IV с бронированием в 15 - 30 мм и короткоствольным 75-мм орудием». Получается, польская танково-техническая мысль опережала мировую лет на пять – под развитие столь лестного тезиса можно на полную включить творческую фантазию. Столь одиозная нескромность заставляет меня повторить вслед за одним авторитетным театральным деятелем уже далекого прошлого: «Не верю!». К слову, представленный выше чертеж 25-тонника Габиха выложен на сайте альтернативной истории, поэтому говорю еще раз: «Не верю!».

Упоминают также, что в начале 1939г. BBT. Br. Panc. «представила новый проект своего танка в двух вариантах. Сохранив общую компоновку, инженеры изменили назначение танка - он стал скоростным специализированным для борьбы с бронированными объектами. Произошел отказ от использования 75-мм пехотного орудия, вместо него было предложено использовать 40-мм полуавтоматическое или 47-мм противотанковое. Предложив вариант с бензиновым 500 сильным (или спаркой 300-сильных), разработчики рассчитывали, что их танк достигнет скорости в 40 км/ч по шоссе. Вместе с тем, до 50 мм было увеличено и бронирование (лобовая деталь корпуса). По другим сведениям, бронирование до 80 мм, масса 25 тонн». По-моему, в этой справке содержится какое-то смешение описаний возможных характеристик не совершавшихся проектов.

Совсем уж неубедительной выглядит распространяемая в интернете информация о проектах польских тяжелых танков по так называемой программе “Czołg ciezki” (1940-1945 гг.).

Итак, якобы, в 1939г., представители Комитета вооружения предложили начать программу создания тяжелого танка “Czołg ciezki”. Основными параметрами были: назначение - прорыв укрепленных линий и поддержка пехоты; бронирование, обеспечивающее неуязвимость для противотанковых орудий; максимальный вес - 40 тонн. Программа была рассчитана на 5 лет (1940-1945гг.). Можно встретить информацию о нескольких польских предвоенных проектов тяжелых танков.

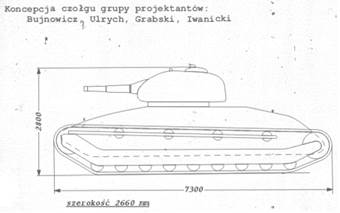

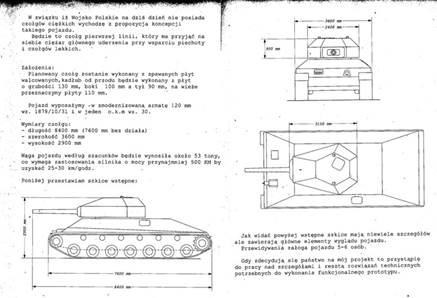

Один проект приписывают специалистам Комитета вооружения Бужновицу, Ульриху, Грабскому и Иваницкому, по сокращению от первых букв их фамилий, проект называют B.U.G.I. Пишут, что авторы основывались на концепции среднего танка (KSUS II вариант), однако танк должен был иметь однобашенную схему, лобовую броню и броню башни до 100мм и, в качестве основного вооружения, пехотное орудие калибра 75мм или 100мм гаубицу. (Рис.38)

Рис.38 – Боковая проекция тяжелого танка B.U.G.I.

Еще один проект присуждают все тому же Габиху/Габичу. Об этом танке сообщают следующее: «Хабич предполагал использовать в своем проекте ту же 75-мм длинноствольную зенитную пушку, которую предполагалось установить в средний танк проекта DS PZlzn. Ходовую часть он предполагал выполнить по типу блокированных тележек (по 3 тележки на борт), как в опытном танке его разработки 4ТР. Бронирование предполагалось сделать большим, чем у среднего танка проекта DS PZlzn., то есть лобовая броня должна была превысить 60 мм (иногда встречается упоминание толщины лобовой брони проекта танка Хабича – 80 мм). (Рис.39)

Рис.39 – Тяжелый танк по проекту Габиха.

Самая забавная история вышла с так называемым проектом Антония Марковского ‘Czołg Ciężki Polski’ Markowskiego. Распространители информации об этом танке доверительно сообщали, что Антоний Марковский (Antoni Markowski) являлся профессором Львовского политехнического институт. Однако прилежные исследователи докопались, что профессора с похожей фамилией в означенном учебном в 1939г. заведении хоть и существовали, но к бронетехнике отношения не имели – professor Antoni Markowski (1874-1947гг.) являлся художником-живописцем, а professor Józef Antoni Markowski (1874 – 1947гг.) – антропологом. Несмотря на сей ляпсус, энтузиасты заявляют, что проект Антония Марковского поступил в Комитет по вооружению 22 июля 1939г. Профессор предложил концепцию танка, вооруженного 120-мм гаубицей образца 1878г. и одним пулеметом, имеющего очень сильное бронирование (130 мм - лоб корпуса, 100 мм - борта, 90 мм - корма и 110 мм - башня), но невысокую подвижность (25-30км/ч при установке 500-сильного двигателя). (Рис.40)

Рис.40 – Проект Марковского. Массу данного артефакта указывают в 53 тонны.

Разумеется, «проекты польских тяжелых танков» снискали большую популярность на полях сражений World of Tanks. (Рис.41)

Рис.41 – Вышеперечисленные образцы польских тяжелых танков из игры World of Tanks.

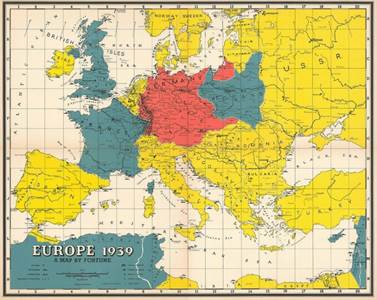

В 1936г. Командование броневых сил было уравнено в правах с управлениями основных родов сухопутных войск. В нем было создано, в частности, управление технического обеспечения броневых сил, которое помимо всего курировало и вопрос моторизации армии в целом. Таким образом, фиксировалось появление танковых войск, как самостоятельного рода войск. Бронетанковые войска (Bron Pancernа) относились к техническому роду войск. Их задачей являлась поддержка пехоты и кавалерии в совместных с ними действиях. (Рис.42)

Рис.42 – Эмблема польских бронетанковых войск.

В январе 1937г. (согласно другим – в январе 1936г.) была принята программа модернизации польской армии в 1937 (1936?) – 1942гг. (иногда пишут: пятилетняя программа модернизации). Частью этих планов являлась программа развития польских бронетанковых сил. Эта программа была одобрена Комитетом по вооружению и технике/оснащению (Komitet do spraw Uzbrojenia i Sprzętu, KSUS).

Предусматривалось развертывание 4-х моторизованных бригад, в составе которых появится по одному моторизованному или танковому батальону. Каждый батальон включал роту из 16-ти крейсерских колесно-гусеничных 10ТР и разведывательную роту, вооруженную танками-танкетками (типа TK/TKS) или малыми танками 4ТР. Кроме того, машинами 4ТР планировалось укомплектовать 18 разведывательных танковых рот при пехотных дивизиях, а также четыре так называемых моторизованные части (Oddział Motorowy – OM) в составе моторизованной бригады. При этом танки-танкетки типа TK/TKS постепенно выводились из оборота. Таким образом, только в боевых частях надлежало иметь 64 крейсерских танка 10ТР и 480 малых танков 4ТР. Помимо этого, предполагалось создать восемь батальонов легких танков (вооруженных машинами 7ТР), подчиненных непосредственно Верховному главнокомандующему. В программу развития бронетанковых сил включили тип среднего танка, который следовало разработать.

1 мая 1937 года были созданы три

территориальных управления броневых сил (броневые группы).

В 1937 году в броневых силах числилось шесть батальонов: в Варшаве,

Журавице, Познани, Бресте-над-Бугом, Кракове и Львове и две отдельные роты в

Вильно и Быдгощи. Эти последние через год также были развернуты в батальоны в

Луцке и Сгеже. Организация батальона была следующей: штаб и управление, командирский

взвод; роты: учебная, танковая, бронеавтомобилей, мотопехотная и снабжения,

взвод связи. Штатная численность батальона – 36 офицеров, 186 унтер-офицеров и

409 рядовых, а также 12 чиновников. Эти батальоны носили, скорее, характер

учебных, нежели боевых частей. В случае мобилизации они должны развертываться в

боевые части.

Также в 1937г. была сформирована моторизованная кавалерийская бригада – 10-я бригада. Первоначально эта бригада находилась в подчинении Управления кавалерии.

В ноябре 1937г. провели крупные маневры с участием бронетехники «Осень 1937». Фактически это были смотрины технических возможностей новых и перспективных польских танков. Говорят, по итогам маневров Главное Командование приняло решение создать еще одну моторизованную кавалерийскую бригаду. (Рис.43)

Рис.43 – Танки 7ТР на полях маневров.

Польский танковый парк в 1938г. можно оценить примерно в 738 шт. (Табл.1)

Таблица 1 – Количественный состав польских бронетанковых сил к/на 1938г.

|

Renault FT + NC1/NC27 + M26/27 |

не менее 102 шт. |

|

ТК-3//TKF |

285 шт. |

|

TKS |

241 шт. |

|

VAU-33 dw |

16 шт. |

|

VAU-33 jw |

22 шт. |

|

7TP dw |

22/24 шт.° |

|

7TP jw |

34/32 шт.° |

|

Vickers Mk.E Type В mod.1936 |

16 шт.°° |

° По состоянию на 23 ноября 1938 года парк танков 7ТР обоих модификаций насчитывал 58 единиц: 49 в мобилизационном запасе и 3 учебных, 5 в Учебном центре бронетанковых войск и 1 опытный.

°° Предположительно.

Однако не слишком впечатляющие возможности собственной производственной базы (в 1937г. на круг выпускалось чуть больше 50 единиц боевых гусеничных машин, из них только 18 легких танков типа 7ТР, остальное – танки-танкетки, а в 1938г. в связи с прекращением производства сверхлегких машин произвели 34 7ТР) и дефицит бронетехники заставили искать возможность приобретения готовых танков за рубежом. Первая польская комиссия во главе с командором Корчинским прибыла во Францию еще в начале 1937г. Французы познакомили поляков с новинкой французского танкостроения - R 35. Машина польским специалистам сразу не понравилась из-за тесноты.

В 1938 году польское правительство решило обратиться к своему старому союзнику Франции. Между двумя армиями существовали достаточно тесные связи, поляки надеялись в первую очередь приобрести танки у французских производителей, тем более что двумя годами ранее Польша получила кредит на 1 млрд. франков. В августе 1938г. во Францию прибыла новая польская делегация. Кроме машин легкого класса, интерес вызвали средние танки - D2 и SOMUA S35. (Рис.44)

Рис.44 – Новинки французского танкопрома, рассматривавшиеся польской делегацией в 1938. Сверху вниз: Сhar D2, SOMUA S35, Renault R-35.

Из средних танков S35 выглядел более привлекательным (хотя D2 тоже понравился), но договориться о его закупке или лицензионном производстве не удалось – помешали первоочередные нужды французской армии и секретность. Поставки S-35 французская сторона могла начать не ранее 1940г., а в начале 1939г. французский главнокомандующий генерал Морис Гамелен и вовсе наложил официальный запрет на поставки новейших образцов бронетехники в Польшу, включая S35. Однако французы продали полякам для ознакомления два танка Renault R-35. Проведенные Управлением технических исследований бронетанковых войск испытания разочаровали польских военных специалистов. Танки показали чрезвычайно плохую проходимость, обладали низкой скоростью и были вооружены давно устаревшей 37-мм пушкой Puteaux SA18. Главным их преимуществом была бронезащита, но польская армия отказалась от приобретения французских легких тяжелобронированных танков.

В августе-сентябре 1938г. польская армия проводила крупные демонстрационные маневры, наиболее значительные из которых проходили в Волынской области между 4 и 20 сентября 1938г. – фактически эти маневры стали подготовкой к вторжению в Чехословакию. В учениях принимала участие 10-я моторизированная кавалерийская бригада. В ее составе имелись танки-танкетки TK-3/TKS, две роты легких танков Vickers VAU-33 и 7ТР, общим числом 32 машины (- возможно 23 из них составляли танки Vickers VAU-33), а таже САУ TKS-D и TKD (входили в разведывательный отряд, Dywizjon Rozpoznawczy, бригады). (Рис.45, Рис.46)

Рис.45 – Взвод танков 7ТР на учениях в Блендовской пустыне.

Рис.46 – САУ TKS-D и TKD (немного в глубине).

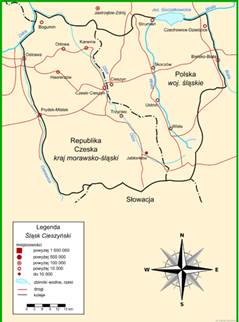

В конце сентября 1938г. для вторжения в спорную с Чехословакией Тешинскую Силезию (эта область по условиям международного арбитража в июле 1920 года была присоединена к Чехословакии) была специально сформирована Оперативная Группа “Slask” («Силезия») под началом генерала Владислава Бортновского (Władysław Bortnowski), в которую включили 10-ю кавалерийскую бригаду. (Рис.47)

Рис.47 – Польская карта Тешинской Силезии.

С конца сентября 1938г. для усиления мер дипломатического давления на Чехословакию польская сторона провоцирует пограничные конфликты. В ночь на 25 сентября в местечке Коньске близ Тршинца польские боевики забросали ручными гранатами и обстреляли дома, где находились чехословацкие пограничники, в результате этого нападения два здания сгорели. После двухчасовой перестрелки нападавшие отступили на территорию Польши. В этот же день польские боевики обстреляли и забросали гранатами железнодорожную станцию Фриштат. 27 сентября Варшава требует «вернуть» область, всю ночь на границе идёт ружейная и пулемётная перестрелка, слышны взрывы гранат. Кровавые стычки произошли в окрестностях Богумина, Тешина и Яблункова, в местечках Быстрице, Коньска и Скшечень. Самолёты польских ВВС каждый день нарушают воздушное пространство Чехословакии. 29 сентября 1938 года польские дипломаты в столицах Англии и Франции настаивают на равном подходе к решению проблем Судет и Тешина. Польское и немецкое военное командование договаривается о линии демаркации войск на случай вторжения в Чехословакию. В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года Франция, Британия, Италия и Германия подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия получила добро на аннексию Судецкой области Чехословакии, а для Польши открывалась дверь для аннексии Тешинской области, причем интересы Польши на Мюнхенской конференции представляла германская дипломатия. 30 сентября Варшава предъявила чехословацкому правительству новый ультиматум, где требовала немедленного удовлетворения своих требований. 1 октября чехословацкие войска начали отводиться от границы с Польшей в Тешинской Силезии. В тот же день министр иностранных дел Польши Юзеф Бек заявил своему послу в Берлине Ю. Липскому, что выражает сердечную благодарность немецким друзьям и фюреру лично «за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции». «Правительство и общественность Польши полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера (- что одно и то же)». После согласования вопросов, связанных с изменением границ, 2 октября 1938 года началась операция «Залужье», польские войска вступили в Заольце (Тешинский край), присоединив его в качестве Западно-Тешинского повята (Powiat cieszyński zachodni) Автономного Силезского воеводства. Кроме того, был оккупирован Чадцкий край в Словакии. 3 октября польские войска вошли в главный город края – Тешин. (Рис.48, Рис.49, Рис.50)

Рис.48 – Модифицированные польские виккерсы в Чехословакии.

Рис.49 – Строй танков 7ТР в городе Тешин, 1938г.

Рис.50 – Вверху танки-танкетки TKS 10-й моторизованной кавалерийской бригады во время операции «Залужье». Внизу - польская танкетка ТК-3 во время захвата чешского села Йоргов (аннексия чехословацких земель Спиша в 1938).

В течение 1-3 октября Тешинская область была передана Польше. Польша приобрела 805 км² территории и 227400 жителей. Это был развитый индустриальный район. Тешинские предприятия в конце 1938 года дали более 40% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали. В процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями армии Польши, в результате которых погибли, по некоторым данным, от 70 до 100 сотрудников полиции. Число погибших польских военнослужащих не установлено.

Чешский генерал Вехирек вспоминает: «Поляки немилосердно преследовали чехов, терроризировали увольнениями, выбрасывали из домов, конфисковали имущество. Всё, что было чешское, уничтожалось. Чешский язык и даже приветствия были запрещены. Приветствие «Наздар» штрафовалось 4 злотыми и так чехи начали приветствовать друг друга: «Четыре злотых!», чешские названия устранялись даже с могил, братская могила солдат была раскопана, и останки выброшены на помойку. Чехов избивали на улицах». В итоге из Тешинской области бежало 30 тысяч чехов и 5 тысяч немцев - поляки не церемонились и с ними.

Зимой 1939г. поляки получили возможность ознакомиться с конструкцией чешского танка LT vz.35, а точнее говоря – его румынского варианта R-2, когда партия этих танков переправлялась заказчику через Польшу. Чехословацкая машина произвела хорошее впечатление. (Рис.51)

Рис.51 – Чехословацкий легкий танк Škoda Š-II-а/LT vz.35, помимо Румынии, был принят на вооружение вермахта.

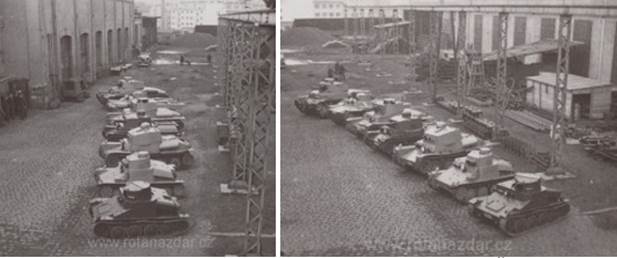

16 февраля 1939 года чешское Министерство национальной обороны (в тот момент Чехия еще не была полностью оккупирована немцами) одобрило визит польской делегации на фабрики ČKD в Либене и Высочанах. Польская торговая миссия состояла из подполковника Ноэла, польского военного атташе Wierzinsky, подполковника Лиро. 9-го марта польская делегация прибыла в Плзень. Помимо танков AH-IV-R, AH-IV-S, LTH, V-8-H и TNHS были продемонстрированы авиационные двигатели, тракторы T-6 и T-9 и автомобили AV и RV. (Рис.52, Рис.53)

Рис.52 – Примерно так выглядел строй демонстрационных танков. Фото конца 1938г. – начала 1939г. – на заводском дворе ČKD выставлены образцы экспортной техники: AH-IV-R, AH-IV-Sv, LTL, LTH, TNH-S, F-IV-H и V-8-H (на дальнем плане).

Рис.53 – Чешский средний танк ČKD V-8-H/ST vz.39, вероятно, выглядел очень внушительно в глазах польской делегации.

После оккупации Чехии (15 марта 1939г.) немецкие власти поставили точку в вопросе приобретения поляками чешских танков. В письме, датированном 8 мая 1939 года, направленном представителю чешских производителей бронетехники в Варшаве Эдуарду Гилари, в частности, говорилось: «военная администрация Германии не должна предлагать за рубежом боевые машины V8H, TNHS или плавающие танки, а также лицензии на производство. Мы просим вас незамедлительно вернуть или уничтожить все документы, описания и т. д., касающиеся этих типов».

В свете надвигавшегося конфликта с Германией нужда поджимала, и в апреле 1939г. вновь вернулись к переговорам с французами. Всего польская сторона нацелилась приобрести 300 французских легких тяжелобронированных танков. В том же месяце в качестве чрезвычайной меры был оформлен договор на поставку 100 танков R-35, которые полякам не нравились, но поляки, говорят, уговорили французов предоставить на пробу легкие тяжелобронированные танки типа Hotchkiss, вероятно, в качестве возможной альтернативы R-35. 6 июля 1939 года французские танки были приняты, а 10 числа 50 или 49 R 35 и 3 танка Hotchkiss, боеприпасы, плюс некоторое количество колесных машин, погрузили на корабль, и вскоре груз прибыл в Польшу. К сожалению, мне не удалось точно установить модификацию машин Hotchkiss – в одних источниках указывают ранний вариант Н-35, в других более поздний Н38/39. Однако, если принимать в расчет запрет Гамелена, то, возможно, поставлялась ранняя модель танка Hotchkiss. Несмотря на внешнее сходство, машины отличались по динамическим характеристикам, а Н38/39 могли вооружаться более мощной 37-мм пушкой. (Рис.54)

Рис.54 – Легкие тяжелобронированные танки Hotchkiss. Сверху – вниз: Hotchkiss H-35, Hotchkiss H-38/Н-39 с 37-мм пушкой Puteaux SA18, Hotchkiss H-38/Н-39 с 37-мм пушкой SA38.

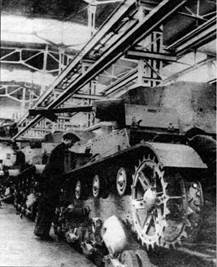

Помимо поступивших французских легких тяжелобронированных танков полякам в 1939г. удалось произвести рекордное количество танков 7ТР – 60 штук. Таким образом, на момент начала войны танковый парк бронетанковых войск мог насчитывать 854/857 танков. (Табл.2)

Таблица 2 – Количественный состав парка польских танков на сентябрь 1939г., исходя из значений построенных и приобретенных за границей машин (без учета опытных машин)

|

Renault FT + NC1/NC27 + M26/27 |

не менее 102 шт. |

|

ТК-3//TKF |

285 шт. |

|

TKS |

241 шт. |

|

VAU-33 dw |

16 шт. |

|

VAU-33 jw |

22 шт. |

|

7TP dw |

26 шт. |

|

7TP jw |

108/110 шт. |

|

Renault R-35 |

51/52 шт. |

|

Hotchkiss H-35 |

3 шт. |

|

Vickers Mk.E Type В mod.1936° |

16 шт.° |

°Данные сомнительные в итоговом значении не учитываются.

Приведенные выше данные являются расчетными. На деле бронетехника делилась на три различные группы или категории. В первую категорию, А, входили наиболее важные транспортные средства, которые должны были содержаться в исправном состоянии и не использоваться для тренировок. Вторая категория, B, включала машины, которые предназначались для обучения экипажей, а также направлялись на передовую в случае войны. В последнюю категорию C вошли подержанные машины, которые в значительной степени устарели или изношены. Видимо, поэтому в источниках указывают иное количество танков, находившихся в войсках или принявших участие в боевых действиях в сентябре 1939г.

Перевод частей польской армии на организацию военного времени (мобилизация) начался сразу после оккупации оставшейся части Чехии немецкими войсками (15 марта 1939г.). Боевые части по штатам военного времени должны были насчитывать 130 легких танков (7ТР и Vickers/VAU-33), 45 легких танков R35, 45 Renault FT, которые поляки перевели в разряд так называемых тихоходных танков, 390 танков-танкеток ТК-3 и TKS, а также 88 бронеавтомобилей wz.29 и wz.34, т. е. в сумме 698 бронеединиц. К этому следует добавить 56 бронированных машин (16 Renault FT и 40 ТК-3) в составе бронепоездов. Если посмотреть распределение по родам войск, то для действий в составе пехотных соединений предусматривалось 195 бронеединиц (28% от общего числа), в составе кавалерии - 231 единица (33%), 188 (27%) в частях резерва и 84 штуки или 12% в составе моторизованных соединений. Общая численность бронетанковых войск по мобилизации должна была составить 1516 офицеров, 8949 унтер-офицеров и 18.620 рядовых, т. е. всего 29.085 человек. Из них экипажи боевых машин насчитывали около 2000 человек. Процентный состав танкистов по сравнению с общей численностью броневых частей был весьма низким (около 6%). Также малый процент составляли боевые машины от общей численности автомобилей и мотоциклов в этих частях.

Основу польских бронетанковых войск составляли танки-танкетки типа ТК-3/ TKS в четырех модификациях. (Рис.55)

Рис.55 - Основа польских бронетанковых войск.

Примерно треть от количества танков-танкеток составляли легкие танки – местные модификации Vickers Mk.E и его польское развитие 7ТР. (Рис.56)

Рис.56 – Хорошо выполненная презентация – можно подумать, что обширные поля Польши заполнены массами легких танков 7ТР.

К началу Второй мировой войны поляки все еще используют устаревшие легкие танки Renault FT. Общее их количество на 15 июля 1939 танков указывают в 102 единицы, из которых 70 машин считались учебными и боевыми. Замыкают парад – французские легкие тяжелобронированные танки, в 1938-1939гг. поставлено до 55 шт.

⃰ Организация бронетанковых войск перед войной.

Польские бронетанковые войска мирного времени на 1939г. включали в себя:

10 бронебатальонов;

11-й экспериментальный танковый батальон в учебном центре в Модлине;

10-ю моторизованную кавалерийскую бригаду;

два отряда/дивизиона бронепоездов.

Как видим, основной организационной единицей польских бронетанковых сил являлись бронебатальоны. Принцип организации польских бронебатальонов, похоже, был заимствован у французов. Эти подразделения в мирное время в большей степени выполняли учебно-организационные, административные функции, в военное время из них следовало разворачивать боевые части. Особенностью формирований мирного времени являлась разнородность материальной части, танковые подразделения включали в себя и танки-танкетки, и легкие танки, и бронеавтомобили. К 1939г. по сравнению с 1937 годом количество бронебатальонов увеличилось с 6-ти до 10-ти. Как замечают специалисты, увеличение числа батальонов привело к снижению их боевой силы. В ротах танкеток и эскадронах бронеавтомобилей были упразднены третьи взводы, в результате чего число танков-танкеток в ротах снизилось с 16 до 13, а БА в эскадронах с десяти до семи. 1-й, 4-й, 5-й и 8-й имели по три роты разведывательных танков (танков-танкеток) и эскадрон бронеавтомобилей. Другие батальоны имели усиленный состав, а 2-й можно было даже считать полком (- точнее, складом для хранения техники), поскольку зимой 1939г. в его составе насчитывалось 185 боевых машин, т.е. легких танков, танков-танкеток и бронеавтомобилей: 44 однобашенных и 17 двухбашенных 7ТР, 30 Vickers VAU-33, 70 FT-17, 38 танков- танкеток TK-3 и 18 TKS.

Непосредственно перед началом боевых действий в августе 1939 года поляки в рамках мероприятий по мобилизации армии провели в том числе и реструктуризацию своих бронетанковых войск – формировались части с профильным вооружением.

Два батальона лёгких танков Batalion Czotgow Lekkich (BCL) - 1-й, преобразован из 3-го бронебатальона, и 2-й BCL - бывший 2-й бронебатальон. Структура польского батальона легких танков повторяла структуру французского батальона легких танков, даже аббревиатура совпадала – у французов: Bataillon de Chars Légers (BCL). Оба польских батальона (1-й и 2-й) комплектовались машинами 7ТР, по 49 танков в каждом (по другим данным каждый батальон включал по 53 танка и другую штатную технику, включая штабной танк, три тягача С7Р и два тягача С4Р). Привидится следующая организация этих батальонов: штаб и штабная рота с взводом связи и отделением зенитных пулеметов (четыре пулемета) - 105 чел., один танк; три танковые роты по три танковых взвода по пять танков, танк командира роты - 83 чел. (четыре офицера), 16 танков; рота технического обслуживания - 108 чел. Всего в батальоне - 462 чел. личного состава, из них 22 офицера, 49 танков 7ТР. Командир 1-го батальона легких танков – майор Адам Кубин (Adam Kubin), командир 2-го батальона легких танков – майор Эдвард Карпов.

Один батальон лёгких танков - 21-й, развернут из 12 бронебатальона, был укомплектован французскими R-35 (45 танков). Привидится следующая организация этого батальона: штаб и штабная рота - 100 чел.; три танковых роты по четыре танковых взвода (по три танка) и танк командира роты, всего в роте 13 танков R35 и 57 чел. личного состава, из них пять офицеров; рота технического обслуживания – 123 чел. личного состава и шесть резервных танков R35. Всего в батальоне 394 чел. личного состава, 45 танков R35.

3 отдельных роты лёгких танков Renault FT (Kompania Czolgow Lekkich – KCL). Номера рот: 111-я, 112-я и 113-я. Рота танков FT имела взвод управления - 13 чел., три танковых взвода по пять танков и технический взвод. Всего 91 чел. личного состава, из них пять офицеров, 15 танков Renault FT.

11 бронедивизионов, Dyvizjon Pancerny. Дивизионы входили в состав кавалерийских бригад. Номера дивизионов: 11-й, 21-й, 31-й, 32-й, 33-й, 51-й, 61-й, 62-й, 71-й, 81-й и 91-й. Состав бронедивизионов кавалерийских бригад: штабной эскадрон - 50 чел.; эскадрон разведывательных танков из двух взводов по шесть танков-танкеток, всего - 53 чел. личного состава, 13 танкеток TK-3/TKS; эскадрон бронеавтомобилей (два взвода) - 45 чел. личного состава, семь БА; эскадрон технического обслуживания - 43 чел. личного состава. Всего в дивизионе 191 чел. личного состава, из них 10 офицеров, 13 танкеток и 7 (часто указывают – 8) БА. (Табл.?)

Таблица 3 – Сведения о бронедивизионах кавалерийских бригад.

|

11 броневой дивизион |

TK-3 и бронеавтомобили wz.29. Mazowiecka. Майор Стефан Маевски. В некоторых источниках сообщают, что вооружении этого дивизиона состояли только БА wz.29 – 8 шт. |

|

21 броневой дивизион |

TK-S и бронеавтомобили wz.34-II, Wolynska. Майор Станислав Глински. |

|

31 броневой дивизион |

TK-S и бронеавтомобили wz.34-II. Suwalska. Капитан Бруно Бленски. |

|

32 броневой дивизион |

TK-S и бронеавтомобили wz.34-II. Podlaska. Майор Станислав Шостак. |

|

33 броневой дивизион |

TK-S и бронеавтомобили wz.34-II. Wilenska. Майор Владислав Любенски |

|

51 броневой дивизион |

TK3 и бронеавтомобили wz.34. Krakowska. Майор Хенрик Светлицки. |

|

61 броневой дивизион |

TK-S и бронеавтомобили wz.34-II. Kresowa. Капитан Альфред Вуйчицки. |

|

62 броневой дивизион |

TK-S и бронеавтомобили wz.34-II. Podolska. Капитан Жыгмунд Бродовски. |

|

71 броневой дивизион |

TK3 (4 машины в варианте TK z nkm 20А) и бронеавтомобили wz.34-II. Wielkopolska. Капитан Казимеж Жолкевич. |

|

81 броневой дивизион |

TK3 и бронеавтомобили wz.34. Pomorska. Майор Францишек Шистовски. |

|

91 броневой дивизион |

TK3 и бронеавтомобили wz.34. Nowogrodzka. Майор Артур Шливиньски. |

Итого: 78 TKS + 65 TK-3, всего 143 шт.

15 отдельных разведывательных танковых рот (Samodzielna Kompania Czotgow Rozpoznawczych, SKCR). Номера отдельных рот разведывательных танков: 31-я, 32-я, 41-я, 42-я, 51-я, 52-я, 61-я, 62-я, 63-я, 71-я, 72-я, 81-я, 82-я, 91-я и 92-я. SKCR состояли из: Взвод управления - 29 чел., одна танкетка; Два взвода по шесть танкеток, по 15 чел. личного состава; Технический взвод - 32 чел. Всего: 91 чел. личного состава (четыре офицера), 13 танков-танкеток ТК-3 и TKS. (Табл.4)

Таблица 4 – Сведения об отдельных разведывательных танковых ротах.

|

31 отдельная разведывательная танковая рота |

3 сентября придана 25 пехотной дивизии. 13 ТKS. Капитан Тадеуш Шалек. |

|

32 отдельная разведывательная танковая рота |

3 сентября придана 1 кавполку корпуса охраны границ. 13 ТKS. Поручик Флориан Кажмерчак. |

|

41 отдельная разведывательная танковая рота |

83 пехотный полк 30 пехотной дивизии. 13 ТК-3. Капитан Тадеуш Витановски. |

|

42 отдельная разведывательная танковая рота |

Кресовская кавалерийская бригада. 13 ТК-3. Капитан Мацей Грабовски. |

|

51 отдельная разведывательная танковая рота |

Оперативная группа «Белско». 13 ТК-3. Капитан Казимеж Полетылло. |

|

52 отдельная разведывательная танковая рота |

Оперативная группа «Шленьск». 13 ТК-3. Капитан Павел Дубицки. |

|

61 отдельная разведывательная танковая рота |

С 3 по 6 сентября в составе 1 горной бригады. 13 ТK-S. Капитан Владислав Чаплински. |

|

62 отдельная разведывательная танковая рота |

79 пехотный полк 20 пехотной дивизии. 13 ТK-S. Капитан Станислав Шапковски. |

|

63 отдельная разведывательная танковая рота |

8 пехотная дивизия. 13 ТK-S. Поручик Мечислав Косевич. |

|

71 отдельная разведывательная танковая рота |

14 пехотная дивизия, 4.09. передана 17 пехотной дивизии. 13 ТК-3. Поручик Станислав Скибневски. |

|

72 отдельная разведывательная танковая рота |

По планам, 17 пехотная дивизия, но с 1.09. в 26 пехотной дивизии. 13 ТК-3. Поручик Лукиан Шчепановски. |

|

81 отдельная разведывательная танковая рота |

По планам, 15 пехотная дивизия, в реальности оперативная группа «Всхуд». 13 ТК-3. Капитан Феликс Полковски. |

|

82 отдельная разведывательная танковая рота |

26 пехотная дивизия. 13 ТК-3. Поручик Евгениуш Влодковски. |

|

91 отдельная разведывательная танковая рота |

10 пехотная дивизия. 13 ТК-3. Капитан Станислав Краински. |

|

92 отдельная разведывательная танковая рота |

10 пехотная дивизия. 13 ТК-3. Капитан Владислав Ивановски. |

Итого, по данным таблицы: 65 TKS + 130 TK-3, всего 195 шт.

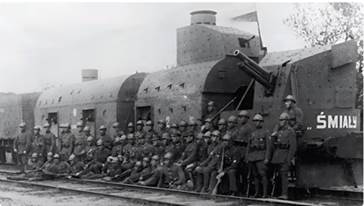

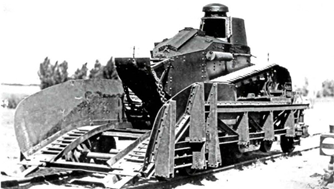

10 бронепоездов. Из источников следует, что все бронепоезда относились к 1-му дивизиону бронепоездов. (Табл.5)

Таблица 5 – Сведения о бронепоездах.

|

№11 Danuta. Капитан Болеслав Карабович |

2 орудия калибра 100 мм и 2 калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№12 Poznanczyk. Казимеж Маевски |

2 орудия калибра 100 мм и 2 калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№13 General Sosnowski. Капитан Станислав Млодзяновски |

4 орудия калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№14 Paderewski. Капитан Ежи Желеховски |

2 орудия калибра 100 мм и 2 калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№51 Pierwszy Marszalek. Капитан Леон Цимборски |

4 орудия калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№52 Pilsudczyk. Капитан Миколай Гончар |

2 орудия калибра 100 мм и 2 калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№53 Smialy. Мечислав Малиновски |

2 орудия калибра 100 мм и 2 калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа |

|

№54 Grozny. Капитан Ян Рыбшински |

1 орудие калибра 100 мм и 2 калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№55 Bartosz Glowacki. Капитан Анджей Подгурски |

2 орудия калибра 75 мм |

2 бронедрезины типа R и 4 типа ТК |

|

№15 данные по данному б/п не приводятся |

? |

не имел бронедрезин типа R, возможно, не получил и бронедрезин типа ТК |

Итого танков-бронедрезин: 18 Renault FT и 36 ТК-3/ТКS.

К этому перечню следует присовокупить 10-ю моторизованную кавалерийскую бригаду (10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej - 10 ВК), которая в 1939г. была исключена из Управления кавалерии и подчинена Командованию броневых сил. Командовал бригадой полковник Станислав Мачек (Stanisław Maczek) (Рис.57), начальник штаба майор Франтишек Скибински (Franciszek Skibinski).

Рис.57 – Stanisław Władysław Maczek, 1892-1994гг. Самый знаменитый польский танковый командир. В течение первых пяти дней польской кампании вверенная ему бригада умело прикрывала южный фланг Краковской армии, столкнувшись с превосходящими силами противника. Впоследствии командовал 1-й польской бронетанковой дивизией, сформированной на Западе. Фото 1940г.

В составе бригады находились:

24-й полк уланов (полковник Казимеж Дворак)

10-й полк стрельцов конных (полковник Януш Бокшчанин)

эти два полка считались моторизованными, в каждый включались по четыре линейных эскадрона, пулеметный эскадрон и подразделения усиления

16-й моторизованный артиллерийский дивизион (майор Казимеж Жмудзински)

121-я рота легких танков (121 Kompania Czolgow Lekkich)

101-я рота разведывательных танков (101 Kompania Czolgow Rozpoznawezych)

Разведывательный дивизион (майор Ксаверий Швенчицки)

Противотанковый дивизион (подполковник Жыгмунд Мошченьски)

71-я зенитная батарея (поручик Роман Звил)

Моторизованный саперный парк (майор Ян Дорантт)

Эскадрон связи (капитан Станислав Гонтек).

В структуре 10-й моторизованной бригады нас интересует организация танковых рот. Пишут, что эти роты создавались на базе 2-го танкового батальона в Журавице.

121-я рота легких танков состояла из управления роты (Dowództwo) и трех взводов по пять машин (Dowodca plutonu), командир роты поручик Станислав Рачковски (Stanislaw Raczkowski) имел свой танк. Матчасть: 10 пушечных и 6 пулеметных танков Vickers VAU-33; 114 человек.

101-я рота разведывательных танков состояла из управления роты, 1-го взвода (1 pluton czołgów rozpoznawczych), 2-го взвода (2 pluton czołgów rozpoznawczych), взвода технического обеспечения (pluton techniczno-gospodarczy), командир роты поручик Здислав Земски (Zdzislaw Zienski). Матчасть: 9 ТК-3 и 4 ТKS (12 машин находились во взводах); 53 чел. личного состава.

В разведывательном дивизионе/эскадроне находилось еще 13 танков-танкеток (два взвода по шесть танкеток + машина командира эскадрона); 53 чел. личного состава.

Итого в 10-й моторизованной кавалерийской бригаде насчитывалось 16 танков Vickers VAU-33, 26 танков-танкеток.

Помимо бронетехники, в 10-й кавалерийской бригаде имелось четыре - 100-мм гаубицы, четыре - 75-мм пушки, 27 - 37-мм ПТО, четыре - 40-мм зенитных пушки и более четырех тысяч человек личного состава.

После успешных действий 10-й кавалерийской (моторизованной) бригады на маневрах 1937 года Главное Командование приняло решение создать еще одну моторизованную кавлерийскую бригаду. Тогда проводилась реорганизация 2-й кавалерийской дивизии (КД), в состав которой входила 1-я кавалерийская бригада, называвшаяся Варшавской. Ее два полка - конных стрелков и шеволежеров при ликвидации 2-й КД в феврале 1939 г. вошли в состав Мазовецкой кавалерийской бригады. 6 июня 1939 г. военный министр отдал приказ о переформировании 1-го полка стрельцов конных (подполковник Станислав Левицки) Мазовецкой кавалерийской бригады в моторизованный полк. Вскоре на базе Центра обучения пехоты в Рембертове началось создание второго моторизованного полка из 1-го полка стрельцов пеших (подполковник Зенон Вжачны). Эти подразделения стали основой Варшавской броне-моторизованной бригады (Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, WBP-M, WBPanc-Mot). 10 июня был назначен начальник Варшавской бригады. Им стал полковник Стефан Ровецки (Stefan Rowecki) (Рис.58).

Рис.58 – Stefan Paweł Rowecki, 1895-1944гг. Слева фото 1926г., справа – 1940-х годов. С февраля 1942г. по июнь 1943г. Главный Комендант Армии Крайовой. Умерщвлен по приказу Гиммлера в концлагере Заксенхаузен 2 августа 1944г. после начала Варшавского восстания.

С 15 августа началось формирование остальной структуры Варшавской броне-моторизованной бригады. В Гарволине формировались разведывательный дивизион (майор Константин Кулаговски) и противотанковый батальон (майор Михал Билик). В Пулавах саперный батальон (майор Адам Голш), в Стрые моторизованный артиллерийский дивизион (майор Францишек Рафаш), 9 зенитная батарея (капитан Кроль Якобец) и 12-я отдельная танковая рота (капитан Чеслав Блок). Полный состав бригады выглядел так:

Штаб и штабная рота:

1-й моторизованный полк конных стрельцов (1. Pulk Strzelcow Konnych - 1. PSK)

четыре линейных эскадрона

разведывательный эскадрон, ему придан взвод танкеток (шесть машин) из разведывательного дивизиона

эскадрон тяжелого оружия

1-й полк стрельцов пеших (1. Pulk Strzelcow Pieszych - 1. PSP)

четыре линейных эскадрона

разведывательный эскадрон, ему придан взвод танкеток (шесть машин) из разведывательного дивизиона

эскадрон тяжелого оружия

12-я рота легких танков (12 Kompania Czolgow Lekkich)

11-я разведывательная танковая рота (11 Kompania Czolgow Rozpoznawezych)

Разведывательный дивизион

разведывательный эскадрон - 13 танков-танкеток

Артиллерийский дивизион (4 - 75-мм пушки, 4 - 100-мм гаубицы)

Противотанковый дивизион (24 - 37-мм пушки)

9-я зенитная батарея - 4 40-мм пушки

Саперный батальон

Эскадрон связи

Тыловые подразделения.

12-я рота легких танков (12 Kompania Czolgow Lekkich) состояла из управления роты (Dowództwo) и трех взводов (Dowodca plutonu) по пять машин, командир роты капитан Чеслав Блок (Czeslaw Blok) имел свой танк. Матчасть: 16 или 17 танков Vickers VAU-33 (10 или 11 пушечных танка и 5 или 6 пулеметных); 4 офицера, 87 рядовых. Эта рота присоединилась к бригаде только 13 сентября 1939г.

11-я разведывательная танковая рота (11 Kompania Czolgow Rozpoznawezych) состояла из управления (Dowództwo), 1-го взвода (1 pluton czołgów rozpoznawczych), 2-го взвода (2 pluton czołgów rozpoznawczych), взвода технического обеспечения (pluton techniczno-gospodarczy), командир роты капитан Станислав Летовски (Stanislaw Letowski). Матчасть - 13 TKS (из них 4 с 20-мм пушкой); 91 чел. личного состава. Следует замечание, что данная рота полностью сформирована не была, а отдельные ее взводы придавались частям бригады.

В разведывательном дивизионе бригады имелось еще 13 танков-танкеток.

Итого в Варшавской броне-моторизованной бригады насчитывалось 16 или 17 танков Vickers VAU-33, 26 танков-танкеток.

Всего в бригаде по штатам военного времени полагалось 5 026 чел. личного состава, в том числе 216 офицеров и 4810 нижних чинов, 16 легких танков, 26 танков-танкеток, 8 полевых орудий, 36 - 37-мм ПТО, 4 - 40-мм зенитных орудий, 10 минометов, 43 противотанковых ружья, 43 станковых пулемета, 235 ручных пулеметов, 713 автомобилей, 392 мотоцикла.

Пишут, что

мобилизация бронетанковых войск началась с 15 марта 1939г. Процесс проходил

сложно, т. к. поступавшие в их состав по мобилизации подразделения прибывали из

пяти различных округов и, кроме этого, были подчинены различным управлениям и

командованиям. Мобилизация бронетанкового вооружения проходила в четыре этапа:

I - 23 марта - формировался 91-й танковый дивизион для Новогрудской

кавалерийской бригады;

II - 13 августа - 21-я танковая рота (для Волынской кавалерийской бригады), 101-я и 121-я роты разведывательных танков для 10-й моторизованной кавалерийской бригады;

III - 23 августа - 1-й батальон легких

танков, семь танковых дивизионов, 11-я и 12-я роты и эскадрон танков для

W.B.P.-M., двенадцать рот разведывательных танков и бронепоезда;

IV - 27 августа - 2-й батальон танков, два танковых дивизиона и три роты

разведывательных танков.

Поскольку мобилизация не была доведена до конца к началу войны, много резервистов осталось в запасных частях, причем резерв №1 должен был пополнять батальоны и роты легких танков, резерв №2 служил для пополнения танковых дивизионов, а резерв №3 - для пополнения рот разведывательных танков.