Польское танкостроение

Танки Польши Polish tanks Polskie czołgi

1925 – 1929

Этап открывается информацией о принятии в 1925г. решения о создании танка для польской армии и заканчивается в 1929г. провалом попытки разработки перспективного польского танка.

© Смирнов А.Г., 2016г.

Характеристика Этапа 1925-1929гг.

Ключевая фраза: проект Эбермана.

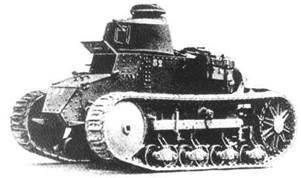

Этап характеризуется началом малосерийного танкостроения на польской территории французского танка Renault FT-18 и попыткой разработки перспективного польского танка.

Единицы учета (проекты и машины, отнесенные к категории «танки») Этапа 1925-1929гг.

|

Сквозной № |

Инд.№ |

Название |

Тип |

Образ |

|

1 |

1.1 |

Renault FT-18 CWS

|

Легкий по массе пехотный танк |

|

|

2 |

1.2 |

Renault FT-18 Long |

Легкий по массе пехотный танк |

|

|

3 |

2.1 |

Wheeled-Tracked WB-10 |

Средний колесно-гусеничный танк |

|

|

4 |

2.2 |

WB-3 |

Средний танк |

|

|

5 |

3.1 |

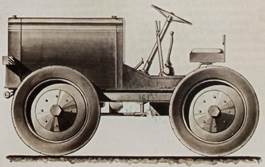

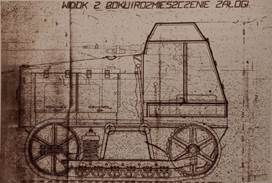

Wheeled WB-10

|

Средний по массе колесный танк |

|

|

6 |

4.1 |

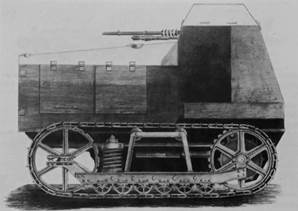

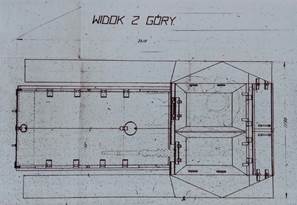

WIBI wz.30 |

Бронированный гусеничный трактор |

|

Календарь событий 1925-1929гг.

|

1925г., июль-август |

Переговоры с фирмой «Виккерс» |

|

1925г., 31 июля |

Комитет по вооружениям (KSU) объявил конкурс на разработку танка для польской армии. |

|

1925г. |

Переговоры с У.Кристи |

|

1925г. |

Испытания Chenillette St-Chamond modele 1921 |

|

1926г. |

Создание отдела бронетанковой техники в составе Технического управления Министерства военных дел |

|

1926г. |

Начало строительства танков Renault FT-18 в Польше. |

|

1926г., апрель |

Открытый конкурс на танк для польской армии. |

|

1926г., 9 октября |

Выбор проекта танка Л.Эбермана по результатам конкурса. |

|

1927г. |

Окончание программы строительства танков Renault FT-18 в Польше. |

|

1927г. |

Танки переподчинены от пехоты к инженерным войскам. |

|

1928г. |

Начало поставок из Франции модифицированных танков Renault FT. |

|

1929г. |

Проект Л.Эбермана закрыт. |

|

1929г. |

Проект бронированного тарктора-тягача. |

Jeszcze Polska nie zginęła

Зарождение польских бронетанковых войск, бронеавтомобили и бронепоезда, бронетанковые силы в середине 1920-х, полугусеничный броневик, начало танкостроения на территории Польши, за иностранным опытом, первый польский тип, опоздавший Кристи, предложение тракторного танка, вынужденная мера, новинки от Renault.

Заключение

Технические концепции и Директории Этапа, Резюме, количественная оценка танковой техники за Этап, боевые типы, опытные типы, проекты, классификация по массе, классификация по вооружению, оригинальные конструктивные решения, производство, импортные типы, отправные решения, Эпилог.

Jeszcze Polska nie zginęła

Зарождение польских бронетанковых войск, бронеавтомобили и бронепоезда, бронетанковые силы в середине 1920-х, полугусеничный броневик, начало танкостроения на территории Польши, за иностранным опытом, первый польский тип, опоздавший Кристи, вынужденная мера, новинки от Renault.

⃰ Зарождение польских бронетанковых войск.

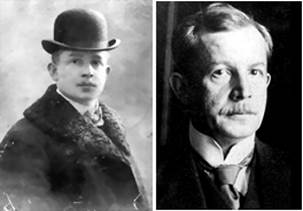

Еще в ходе Первой мировой войны, в результате развала Российской империи немцы, захватившие в 1915-1917гг. всю территорию Польши (за исключением той ее части, которая находилась в составе Австро-Венгрии), начали эксперименты по возрождению польской государственности под контролем германских «освободителей», разумеется. Был образован т.н. Регентский совет Королевства Польского. Ситуации перевернулась в день окончания Первой мировой войны. Именно 11 ноября 1918г. польские отряды под командованием Юзефа Пилсудского (Рис.1) разоружили немецкий гарнизон в Варшаве.

Рис.1 - Ю́зеф Кле́менс Пилсу́дский (польск. Józef Klemens Piłsudski), 1867-1935гг.

Первый глава возрожденного польского государства, основатель польской армии,

с 19 марта 1920г. маршал Польши.

Деятельность Ю. Пилсудского тесно связана с процессом восстановления польской государственности в начале XX века, остановимся на этом моменте подробнее.

В 1913-1914гг. Пилсудский открыто ратовал за разгром России с целью возрождения независимости Польши. Выступая в январе 1914 года в Париже, Пилсудский изложил своё видение войны, согласно которому для того, чтобы Польша стала независимой, необходим был разгром Российской империи силами Центральных держав (Австро-Венгрии и Германии), которые затем должны быть разгромлены силами Великобритании, Франции и Соединённых Штатов. С началом Первой мировой войны 3 августа 1914 года в австро-венгерском Кракове Пилсудский (Рис.2) создаёт Первую кадровую роту — первое польское национальное военное подразделение со времён восстания 1863 года.

Рис.2 – Пилсудский в 1914г.

В тот же день, еще до официального объявления состояния войны между Австро-Венгрией и Россией, кавалерийский отряд под командованием Владислава Белины-Пражмовского был послан на рекогносцировку через российскую границу. 12 августа 1914 года, после вступления австро-венгерской армии на территорию российского Царства Польского, Пилсудский выпустил воззвание, в котором он провозглашался комендантом польских войск, подчинённых якобы созданному в Варшаве Национальному правительству. В действительности такое правительство не было образовано - в тот момент Варшава была в руках русских, а воззвание имело целью вызвать польское восстание на территориях, контролируемых российскими властями. В октябре 1914 года по инициативе Пилсудского возникла Польская войсковая организация (Polska Organizacja Wojskowa) — конспиративное объединение, действовавшее на всех территориях бывшей Речи Посполитой. В 1917г. немцы создали некий Временный государственный Совет на территории бывшего Царства Польского. Однако Пилсудский, очевидно следуя своему представлению о грядущем поражении Центральных держав, распорядился, чтобы польские солдаты не давали присяги на верность Германии и Австро-Венгрии. В результате польские легионы были немцами распущены, большинство легионеров было интернировано, а Пилсудский заключён в крепость Магдебург. Эти события создали Пилсудскому ореол жертвы и символа борьбы с оккупантами. Неудачи на фронтах вынудили немцев после долгих переговоров, в которых Пилсудский категорично отказался подписать заявление о лояльности, 8 ноября 1918 года освободить его, а 14 ноября 1918 года Пилсудский принял на себя гражданскую власть - Регентский совет и Временное народное правительство Польской Республики решили наделить Пилсудского полномочиями временного правителя (польск. Naczelnik Państwa). 20 февраля 1919 года Законодательный сейм назначил Пилсудского «Начальником государства и Верховным вождём».

С конца января 1919г. начался процесс признания ведущими странами мира Польского государства и правительства, организованного Пилсудским. 30 января 1919г. Польшу признали США, 24 февраля – Франция, 25 февраля – Великобритания, 27 февраля – Италия. Однако создание польского государства проходило в условиях отсутствия чётких границ, в связи с чем возрождаемая Польша почти сразу оказалась втянута в военные конфликты. Еще зимой 1918-1919гг. велись длительные позиционные бои с отрядами самопровозглашённой Западно-Украинской народной республикой. В конечном счете, поляком удалось окружить т.н. Украинскую Галицийскую Армию, которая покинула спорную Галицийскую область. А уже в феврале 1919г. на территории Белоруссии начались столкновения с частями советской Красной Армии, продвигавшейся вслед за эвакуировавшимися немецкими войсками, так начиналась советско-польская война.

Покровители новой Польши (страны Антанты) не оставались в стороне от ситуации.

15 августа 1917г. в швейцарской Лозанне был образован Национальный польский комитет (Komitet Narodowy Polski) (Рис.3).

Рис.3 – Активисты Национального польского комитета, Париж, 1918г.: Maurycy Zamoyski, Roman Dmowski, Erazm Piltz, standing: Stanislaw Kozicki, Jan Emanuel Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, Franciszek Fronczak, Wladyslaw Sobanski, Marian Seyda, Jozef Wielowieyski.

В 1917г. президент Франции Пуанкаре (Рис.4) и польский посланец И.Падеревский (Рис.5) договорились о формировании на территории Франции частей национальной польской армии.

Рис.4 - Раймóн Николя́ Ландри́ Пуанкаре́ (фр. Raymond Nicolas Landry Poincaré), 1860-1934гг.

Президент Франции в 1913-1920гг.

Рис.5 - Игна́ций Ян Падере́вский (польск. Ignacy Jan Paderewski) 1860-1941гг.

Пианист, композитор, с января по декабрь 1919г. премьер-министр и министр иностранных дел Польши.

Первоначально польские части находилась под французским политическим контролем и под командованием французского генерала Луи Аршинара (Рис.6).

Рис.6 - Луи Аршинар (Louis Archinard), 1850-1932гг.

Французский дивизионный генерал.

23 февраля, 1918 года политический контроль перешел к Польскому национальному комитету, командующим создававшейся армии был назначен Юзеф Халлер (Рис.7).

Рис.7 - Юзеф Халлер, Иосиф Галлер (нем. Józef Haller von Hallenburg) 1873-1960гг.

Военная специальность – артиллерист, полковник австро-венгерской армии, с 1916г. командовал второй бригадой польских легионеров. В июне 1918г. дезертировал из австро-венгерской армии, оказался в Москве, откуда в июле 1918г. прибыл в Париж.

Генерал польской армии.

С марта 1919г. началось активное формирование польской армии. Большинство рекрутов частей новой армии были либо поляками, состоявшими на службе во французской армии, либо бывшими польскими военнопленными из Германии, либо ранее служившими в австро-венгерской имперской армии (всего около 35 000 человек). Ещё 23 000 человек составляли поляки из США. Остальные собрались со всего мира, в том числе ранее служившие в Русском экспедиционном корпусе во Франции и из польской диаспоры в Бразилии (более 300 человек). (Рис.8)

Рис.8 – Клятва воинов польской армии Халлера.

Весной 1919 года в составе польской армии был сформирован первый танковый полк, имевший в качестве материальной части легкие Renault FT. Произошло это так. Решение о создании 1-го танкового полка (1er Regiment des Char Blindes Polonais) в составе Польской армии Халлера во Франции на базе французского 505-го танкового полка (505 Regiment des Char Blindes) было принято 15 марта 1919 года – говорят, решение это было принято по просьбе польского правительства. Формирование полка началось в Мартиньи-ле-Бен в департаменте Вогезы 22 марта 1919 года. Личный состав полка был смешанным франко-польским и состоял из французских военнослужащих 505-го полка, польских добровольцев из Франции и С.-А.С.Ш. и бывших польских военнопленных из германской и австро-венгерской армии. Первые добровольцы начали прибывать 28 марта. Командовать полком назначили подполковника (в некоторых источниках пишут – майора) Жюль Маре, занимавшего эту же должность в 505-м полку с 21 марта 1918г. Польский танковый полк формировался по штатам французского полка и состоял из 5 рот, получивших нумерацию в соответствии с номерами пехотных дивизий армии Галлера – 1, 2, 3, 6 и 7. Впоследствии номера были изменены на 1, 2, 3, 4 и 5. Каждая рота имела 24 танка и включала 3 боевых взвода по 5 танков в каждом (три пушечных и два пулеметных), резервный эшелон из 5 танков, взвод снабжения и ремонта (два пушечных и один пулеметный танк), танк командира роты. Всего на вооружении полка имелось 120 танков «Рено» FT-17/18 – 72 пушечных и 48 пулеметных (ряд источников называют другие цифры – 75 пушечных и 45 пулеметных). (Рис.9)

Рис.9 – Французские танки, прибывшие в Польшу в 1919г.

Первоначально полк состоял из двух батальонов двухротного состава и отдельной роты, позднее развернутой в третий батальон. На день отбытия из Франции в 1-ом танковом полку насчитывалось 389 французов (34 офицера и 354 унтер-офицеров и солдат) и 453 поляков (11 офицеров и 442 унтер-офицеров и солдат).

Вообще, французское участие в конфликте было весьма представительно и широко вплоть до окончания боевых действий в октябре 1920г. (Рис.10)

Рис.10 - Максим Вейга́н (Maxime Weygand), 1867-1965гг.

Во время Первой мировой войны служил в штабе маршала Фердинанда Фоша.

Официально координировал действия союзных частей в Польше, возможно, являлся ключевым консультантом и теневым руководителем польской армии.

За период апрель-июнь 1919 года численность армии Халлера возросла до 70 000 солдат, и армия вместе со всем снаряжением начала передислокацию в Польшу. В мае-июне 1919г. основные силы армии со всем оборудованием переместились в Польшу.

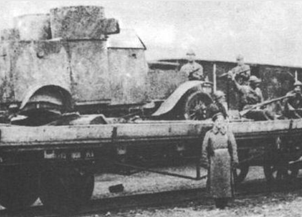

Танковый полк прибыл по железной дороге в польский город Лодзь между 1 и 16 июня 1919 года – первый эшелон прибыл в Лодзь 1-го июня. Пишут, что в Лодзи полк был доукомплектован. (Рис.11, Рис.12)

Рис.11 – Прибытие французско-польского танкового полка.

На фото можно отличить фигуры французов и поляков.

Рис.12 – Подразделения польского танкового полка.

Первоначально танковый полк принял участие в боевых действиях на Волыни и Галичине, где польская армия Халлера теснила украинские формирования. Летом 1919г. поляки начали наступление против советских сил в Белоруссии, этим силам была придана 2-я рота 1-го батальона – 24 танка - под командой капитана Jean Dufour (Жан Дюфур или Дюфо); все офицеры были французами. 19 августа рота выдвинулась из Лодзи для поддержки 58-го пехотного полка Великопольской дивизии в наступлении на Бобруйск.

В августе 1919г. польские войска перешли в наступление, главной целью которого был Минск. После шестичасового боя 9 августа польские войска захватили белорусскую столицу (Рис.13), а 29 августа, несмотря на сопротивление Красной Армии, поляками был взят Бобруйск.

Рис.13 – Юзеф Пилсудский в Минске, 1919г.

Встречаются сведения, что в этом бою вторая рота потеряла 2 танка.

После Бобруйска, в середине сентября 1919г. роту по железной дороге направили под Двинск (Даугавпилс) в помощь 20 тысячам польских легионеров. Действиями роты руководил лично подполковник Маре. 28 сентября танки вступают на этом направлении в бой. При поддержке танков поляки вышли к линии железной дороги Двинск - Вишки. В октябре-ноябре боевые действия против РККА пошли на спад, было заключено временное перемирие.

15 октября 1919г. Маре в должности командира полка сменяет подполковник Адольф Энгель.

В начале декабря поляки и латыши планируют новое наступление на Двинск на 15 декабря 1919г. (Рис.14)

Рис.14 – Положение в Латвии на 11 ноября 1919г.

И в этом наступлении опять примет участие 2-я рота первого танкового полка под командой все того же Jean Dufour.

Первоначально запланированная дата нового наступления на Двинск (15 декабря 1919г.) была по ряду причин отодвинута и события начались в начале января 1920г.

Осенью 1919-го гарнизон «красного» Двинска состоял из трех полков пехоты, коммунистической роты и кавалерийского эскадрона — всего неполных две тысячи штыков и сабель при 35 пулеметах, 24 орудиях и одном бронепоезде. Также в окрестностях города воевали 2-й латышский полк, Латышский полк особого назначения 15-й армии и Эстонский полк. Обороной крепости руководил член Реввоенсовета Советской Латвии Анс Эрнестович Дауман. Какими силами красные располагали в январе 1920-го доподлинно неизвестно.

Польско-латвийские войска состояли из: оперативной группы Рыдз-Смиглы (1-й и 3-й пехотные дивизии Легионов) - около 30 тысяч солдат, 3-я латвийская пехотная дивизия — около 10 тысяч солдат, 2-ой танковой роты 1-го танкового полка — 23 танка (Рис.15).

Рис.15 – Вторая рота первого танкового полка перед наступлением на Двинск, декабрь 1919г.

Операция началась 3 января 1920г. Польские войска наступали с юга, латвийские — с севера. Боевые действия проходили в суровых климатических условиях: температура упала ниже -30 ° C (-22 ° F), земля покрылась метровым слоем снега. Польские части (3-я дивизия и часть 1-й) форсировали замёрзшую Двину и после ряда локальных стычек овладели городом, потеряв при этом артиллерию, под которой при форсировании проломился лёд. Часть 1-й дивизии, наступая через Вишки, пыталась воспрепятствовать спасению отходящих частей Красной Армии. Крепость была взята без особого сопротивления - гарнизон Двинска (в том числе Латышские стрелки) капитулировал перед латвийскими частями. В советской литературе пишут, что успех поляков был обусловлен неожиданным ударом через Двину.

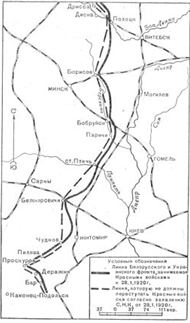

Затем объединившиеся войска Эдварда Рыдз-Смиглы (Рис.16) продолжили наступление, к концу января 1920-го, выйдя на линию Дрисса - Освейские озёра - Свинюха (Рис.17).

Рис.16 – Пилсудский и Рыдз-Смигла.

Рис.17 - Линия фронта на 28 января 1920 г.

После этого польские войска отошли за Двину, а их место заняли латвийские части (за исключением Двинской крепости, в которой польский гарнизон находился до июля).

После захвата Двинска 2-я рота возвращается в Варшаву (- возможно, в Вильно). Далее источник сообщает: «Рота вернулась в Варшаву, и французские танкисты убыли на родину, остались лишь так называемые советники или инструкторы». Некоторые авторы допускают, что весной 1920г. французские танкисты были, в основном, заменены польскими, хотя, видимо, какая-то часть офицерского состава оставалась французской.

Оставшуюся часть зимы и весну 1920г. танковые части находились в резерве.

Стабилизировав положение в Белоруссии, поляки переключили внимание на Украину. 25 апреля 1920 года польские войска атаковали позиции Красной Армии по всей протяженности украинской границы. На Украине поляки имели почти трехкратное преимущество перед противником: 3 армии общей численностью 30,4 тыс. штыков и 4,9 тыс. сабель к 13,4 тыс. штыкам и 2,3 тыс. саблям 2-х красных армий.

26 апреля была достигнута договоренность между поляками и главой Директории Украинской народной республики С. Петлюрой (Рис.18).

Рис.18 - Симо́н Васи́льевич Петлю́ра (укр. Симон (Семен) Васильович (Василійович) Петлюра), 1879-1926гг.

В Житомире Юзеф Пилсудский выступил с обращением к украинскому народу, подтвердив его право на независимость и собственный выбор государственного устройства. Со своей стороны, Семен Петлюра подчеркнул незыблемость польско-украинского союза.

К 28 апреля поляки вышли на линию Чернобыль - Казатин - Винница - румынская граница. В эти дни поляки взяли в плен более 25 тысяч красноармейцев, захватили 2 бронепоезда, 120 орудий и 418 пулеметов.

7 мая 1920г. поляки вступили в Киев (Рис.19) и заняли плацдарм глубиной 15 км. на левом берегу Днепра.

Рис.19 – Польские войска в Киеве, 1920г.

В мае 1920-го 1-й танковый батальон (1-я и 2-я роты) дислоцировался в Вильно, 2-й танковый батальон (3-я и 4-я роты) размещался в Киеве. 3-я рота, находившаяся в Киеве, использовалась для несения дозорной службы на восточном берегу Днепра.

В конце мая 1920г. началось контрнаступление Красной Армии. Советские бросили в бой Первую конную армию (16,7 тыс. сабель, 48 орудий, 6 бронепоездов и 12 самолетов). 6 мая Первая конная армия, отличавшаяся высокой мобильностью, переправилась через Днепр к северу от Екатеринослава. Поляки были вынуждены оставить Киев.

Рис.20 – Танк «Рено» в расположении Первой конной армии, 1920г.

Далее советское контрнаступление осуществлялось двумя фронтами: Юго-Западный двигался на Львов; Западный продвигался по Белоруссии и Литве на Варшаву. 11 июля Красная Армия взяла Минск, 19 июля — Гродно, 20 июля — Вильно (Вильнюс), 1 августа — Брест. В июле в оборонительных боях под Гродно, у Лиды и Ровно принимали участие и подразделения первого польского танкового полка. (Рис.21)

Рис.21 – Положение сторон к 8 августа 1920г.

В дальнейшем, обе роты 1-го батальоны вели арьергардные бои, прикрывая отступление польских войск.

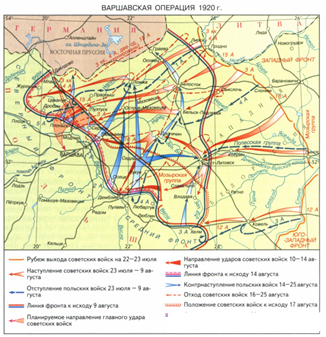

Многочисленные поражения вызвали критику Пилсудского. Выдвинутый Пилсудским план отражения Красной армии критиковался как дилетантский. Учредительный сейм сформировал Совет обороны государства, и, хотя им руководил Пилсудский, однако этот орган до известной степени ограничивал его власть. В августе 1920г. командованию Войска Польского удалось сколотить ударную группировку в 120 тысяч бойцов. Возник план нанесения удара этими силами в тыл войскам советского Западного фронта. Есть мнение, что в разработке этого плана активное участие принимал французский генерал Вейга́н.

По плану, в частности, было решено сконцентрировать все танки 1-го полка для обороны столицы. Однако удалось собрать только 38 машин. Остальные были рассредоточены по всему югу Польши, главным образом, в районе Львова или временно выбыли из строя и находились на ремонте в Лодзи. Из 38 имеющихся в наличии под Варшавой танков 16 были из состава 2-й роты, 12 из 4-й роты и 10 из недавно сформированной 5-й роты. В августе 1920г. подполковник Энгель был заменен на подполковника В. Орлик-Рюкеманна в должности командира полка.

16 августа поляки, сосредоточив более чем двойной перевес (47,5 тысяч бойцов против 21 тысячи) против Мозырской группы советских, прорвали фронт и буквально смели южное крыло 16-й армии РККА, после чего возникла перспектива уничтожения всей инфраструктуры Западного фронта и окружения всех находящихся под Варшавой войск. (Рис.22)

Рис.22 – Варшавское сражение 1920г.

На следующий день намечался выход на шоссе Варшава — Брест. Одновременно шло наступление на Влодаву силами 3-й пехотной дивизии Легионов, а также, при поддержке танков, на Минск-Мазовецкий. Для этой цели была сформирована Бронированная группа майора Новицкого, в которую вошли три танковые роты по два взвода в каждой (в некоторых источниках уточняют, что танкам были приданы железнодорожные платформы, очевидно для быстроты маневра на большие расстояния) и три бронепоезда. Перед группой была поставлена задача разблокировать путь между Варшавой и Минск-Мазовецком к юго-востоку от столицы. Наступление на Минск-Мазовецкий началось 17 августа от Милосна с атаки двух танковых рот вдоль железнодорожных путей, по одной с каждой стороны. Их поддерживали пехота и три бронепоезда. Части Красной Армии были быстро разбиты и отброшены назад.

В ночь на 18 августа 1920г. командующий Западным фронтом РККА Тухачевский (Рис.23) приказывает прекратить наступательные действия и «отрываться от противника».

Рис.23 - Михаи́л Никола́евич Тухаче́вский, 1893-1937гг.

Советский военачальник РККА времен Гражданской войны.

С 1935г. маршал Советского Союза.

Впрочем, в данном постановлении уже не было необходимости. Войска Западного фронта ещё 17 числа начали отступать.

18 августа Войско Польское перешло в наступление всеми имеющимися силами, и остановить этот поток Западный фронт был не в состоянии. 19 августа польские войска заняли Брест.

23 августа поляки вошли в Белосток. В это время в Минске по инициативе польской стороны проходили мирные переговоры. Однако они были сорваны. 23 августа польская сторона заявила о прекращении переговоров.

Считается, что РККА в ходе Варшавского сражения потеряла убитыми 25 тысяч человек, 60 тысяч попали в польский плен, еще 45 тысяч перешли границу с Пруссией и были интернированы. Значительное количество тысяч человек пропали без вести. Помимо людей, советские потеряли 231 орудие, 1023 пулемета, несколько тысяч лошадей, 10 тысяч обозов с амуницией, 200 полевых кухонь и огромное количество автомобилей (включая и бронемашины).

Польские потери оцениваются в 4,5 тысячи убитых, 22 тысячи раненых и 10 тысяч пропавших без вести.

Варшавское сражение, названное «Чудом над Вислой», было включено британскими исследователями в список 18 наиболее выдающихся переломных битв в мировой истории.

Бои под Варшавой и на Украине в августе 1920 года стали последними, в ходе которых польское командование задействовало 1-й танковой полк. Было принято решение оставить полк в резерве, где он оставался до прекращения боевых действий. Солдаты 1-го танкового полка были награждены 34 крестами Virtuti Militari, самой высокой польской наградой за храбрость на поле боя.

20 сентября 1920 года началось кровопролитное сражение за Гродно. Поначалу полякам сопутствовал успех, однако 22 сентября войска Тухачевского подтянули резервы и восстановили положение. Тем временем, польские войска вторглись в Литву и двинулись на Друскенники (Друскининкай). Захватив мост через Неман, поляки вышли во фланг Западному фронту. 25 сентября, не имея возможности остановить наступление поляков, Тухачевский отдает приказ об отводе войск на восток. В ночь на 26 сентября поляки заняли Гродно, а вскоре форсировали Неман к югу от города. Отступающая на восток 3-я армия РККА не смогла восстановить фронт и с большими потерями отошла в район Лиды. 28 сентября советские войска не смогли захватить уже занятый противником город и вскоре были разбиты (большая часть личного состава попала в плен).

Пилсудский предполагал развить успех, окружить и уничтожить оставшиеся войска Западного фронта у Новогрудка. Однако, ослабленные в боях польские части не смогли выполнить этот приказ, и войска РККА смогли перегруппироваться и организовать оборону.

В ходе Неманского сражения польские войска захватили пленных, орудия, большое количество лошадей и амуниции. Боевые действия в Белоруссии продолжались вплоть до подписания перемирия. 12 октября 1920г. поляки вновь вошли в Минск и Молодечно – в этот день в 7 часов 30 минут вечера по местному времени во дворце Шварцкопф в Риге представители Польши, РСФСР и Украинской ССР подписали договор о перемирии и прелиминарных условиях мира.

18 марта 1921 года в Риге между Польшей с одной стороны и РСФСР (делегация которой представляла также Белорусскую ССР) и Украинской ССР - с другой, был подписан Рижский мирный договор, подведший окончательную черту под Советско-польской войной. Полагают, что к подписанию мирного договора поляков принудили союзники, видимо, удовлетворенные достигнутым статус-кво.

По окончании советско-польской войны первый танковый полк был расквартирован в районе Варшавы, французские командиры и специалисты убыли на родину.

Встречается информация, что к концу советско-польской кампании в строю первого танкового полка оставалось 114 или 112 боеспособных танков. Т.е. от первоначальных 120 танков безвозвратные потери составили только 6 или 8 штук. В то же время, пишут, что поляки потеряли 12 (или 19) машин, из которых семь были захвачены бойцами Красной Армии. Более стыкуется с советскими данными по танкам «Рено» на вооружении РККА на 1927г. цифра в 10 танков «Рено», захваченных советскими в ходе советско-польской кампании.

Тактика использования танков «Рено» FT в ходе советско-польской войны значительно отличалась от той, что применялась на Западном фронте. В Польше танки Renault FT приходилось часто перебрасывать на значительные расстояния с одного участка фронта на другой. Для повышения мобильности танков поляки широко применяли размещение танков на железнодорожных платформах, но ж.д. платформы использовались не только для транспортировки танков, но и для ведения боевых действий танков прямо с данных платформ. Это позволило объединить огневую мощь с необходимой мобильностью в ходе преследования или отступления. Таким образом, полякам, вероятно, принадлежит первенство в использовании танков для создания импровизированных бронепоездов. Кроме того, закрепление танков за ж.д. транспортом позволяло быстро доставлять поврежденные машины к местам ремонта и возвращать отремонтированные танки к месту боевых действий.

11 августа 1921г. 1-й танковый полк был расформирован, его 1-й, 2-й и 3-й танковые батальоны стали отдельными (часто их называют ротами), а резервный танковый батальон (- или рота?) и части снабжения были поделены между ними. Примерно в это же время в Варшаве была создана Центральная танковая школа. (Рис.24)

Рис.24 - Танки Renault FT Войска польского и польские танкисты.

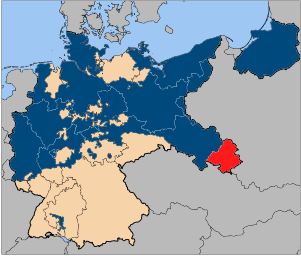

Весной 1921г. в Верхней Силезии (Рис.25), находившейся в составе обессилевшей Германии, поднялось национальное польское восстание.

Рис.25 – Провинция Верхняя Силезия.

Восстание являлось последствием Верхнесилезского плебисцита, принёсшего смешанные результаты и, по сути, было локальной войной между новой Польшей и Германией.

После окончания Первой мировой войны на территории Верхней Силезии, населенной этническими поляками и этническими немцами провели референдум о принадлежности региона, или тех или иных областей региона к Польше или к Германии. Британское и французские правительства не могли сформировать единую позицию относительно итогов референдума. Основной сложностью стал «промышленный треугольник» на восточном берегу Одера, ограниченный городами Бойтен, Глейвиц и Каттовиц. Французы желали ослабить производственный потенциал Германии и поддерживали польские притязания, но с этим не соглашались британцы и итальянцы, отчасти из-за немецких заявлений о невозможности выплат послевоенных репараций в случае утраты силезского промышленного сектора.

Среди польского населения региона росло беспокойство в связи с тем, что британская прогерманская точка зрения возобладает, а перспектива возвращения германского господства заставляла людей готовиться к вооружённому противоборству. Верхне-Силезское восстание 1921г. (известное как Третье силезское восстание) было тщательно спланировано и подготовлено. Идейным руководителем и координатором действий поляков выступал Войцех Корфанты (Рис.26).

Рис.26 - Войцех Корфанты (польск. Wojciech Korfanty) 1873-1939гг.

Профессиональный политик, до окончания Первой мировой войны избирался депутатом рейхстага Германской империи, после восстановления независимости Польши – депутатом Сейма.

Подготовка к выступлению велась при тесном сотрудничестве с командованием приграничных польских военных округов: генералами Казимежем Рашевским из Познани и Станиславом Шептицким из Кракова (таком образом, центральное правительство Польши как бы оставалось за скобками событий). В первых числах мая 1921г. начались боевые столкновения между отрядами немецкой самообороны и польскими повстанцами. К июлю поляки явно доминировали над немцами (Рис.27), однако реальность появления в регионе войск рейхсвера и позиция стран Антанты, которые прозрачно показывали, что несмотря на успехи поляков окончательное решение по Верхней Силезии будет приниматься Межсоюзнической комиссией, заставило Korfanty свернуть вооруженную борьбу.

Рис.27 – Схема противоборства в Верхней Силезии весной-летом 1921г.

В результате, польские повстанцы утратили инициативу на фронте, а Korfanty и вовсе покинул Верхнюю Силезию. После этого удалось замирить стороны конфликта путем посылки шести батальонов союзных войск и разоружения противоборствующих формирований.

Решение вопроса по Верхней Силезии перешло в Лигу Наций. В октябре 1921г. Совет Лиги Наций на основе доклада экспертной комиссии, состоявшей из представителей Бельгии, Бразилии (-!), Испании и Китая (-!), определил отдать большую часть промышленного района Верхней Силезии под контроль Польши. Польша получила почти половину из 1 950 000 жителей, а именно 965 000 человек, и 3214 кв.км. территории из 10951 кв.км. – т.е. почти треть. Из 61 угольных шахт 49½ досталось Польше. От общей добычи угля в 31 750 000 тонн - 24 600 000 тонн пришлось на Польшу. Все железные рудники мощностью 61 000 тонн перешли к Польше. Из 37 металлургических печей - 22 получила польская сторона. Из производства чугуна в объеме 570 000 тонн, 170 000 тонн остались в Германии, а 400 000 тонн стали польскими. Из 16 цинковых и свинцовых рудников, которые в 1920 году произвели 233 000 тонн, только 4 с выходом 44 000 тонн оставались немецкими. Главные города Кёнигшутте (Хожув), Каттовиц (Катовице) и Тарновиц (Тарновские горы) были отданы Польше.

Польское правительство, не мешкая (в октябре 1921г.), направило в обретенный регион оккупационный контингент, в состав которого была включена сводная рота танков Войска польского.

Тем не менее, решение вопроса по Верхней Силезии выглядело половинчатым. На польской территории Верхней Силезии оставалось немецкое меньшинство, а около полумиллиона поляков оказались на немецкой стороне. В целях смягчения трудностей, которые могли возникнуть в результате раздела района, который по существу является экономической единицей, по рекомендации Совета Лиги Наций было принято решение о том, что делегаты из Германии и Польши под председательством, назначенным Совет Лиги, должны разработать экономические правила, а также закон о защите меньшинств, который должен действовать в течение пятнадцати лет. Лига также создала трибунал для разрешения споров.

В мае 1922 года Лига Наций опубликовала германо-польское соглашение по Верхней Силезии (также известное как Женевская конвенция). Однако уже в 1925г. между Германией и Польшей возникли разногласия по положениям соглашения.

⃰ Бронеавтомобили и бронепоезда.

Помимо танков польская армия в 1918-1921гг. имела некоторое количество бронепоездов и БА.

По-видимому, первый бронепоезд, в составе польских национальных частей был бронепоезд "Związek Broni" (Рис.28), сформированный 10 февраля 1918г.

Рис.28 – Б/П "Związek Broni".

В феврале 1918г. части 1-го Польского корпуса, развернутого русским командованием в январе-июле 1917г. из Польской стрелковой бригады русской армии (комплектовалась поляками, поддаными Российской империи), вступили в вооруженную борьбу с отрядами Красной гвардии, действовавшими на территории Белоруссии. На 15 января 1918г. в строю корпуса насчитывалось 29 тыс. человек. (Рис.29)

Рис.29 – Штаб 1-го Польского корпуса.

Командир корпуса – Gen. Jozef Dowbor-Musnicki.

В феврале 1918г. в районе Бобруйска поляки завладели неисправным русским бронеавтомобилем «Остин 1 серии» (вообще, по советским данным, в начале 1918г. польские легионеры захватили матчасть 10-го русского бронедивизиона – 5 бронеавтомобилей, возможно, техника находилась в неисправном состоянии), его включили в состав импровизированного бронепоезда "Związek Broni" (Рис.30).

Рис.30 – БА «Остин» 1 серии без задних колес на ж.д. площадке.

Помимо двух пулеметов бронеавтомобиля, бронепоезд имел одно 76,2-мм орудие на передней платформе и несколько пулеметов 7.62-mm Maxim HMG's. Экипаж Б/П составлял 35 чел., командир - Lt. Stanislaw Malagowski (позже командовал другим бронепоездом - "Smialy"). Уже 21 февраля Б/П добился успеха (одним своим появлением) в стычке с красными на станции Красный Берег.

Польские легионеры сформировали еще один бронепоезд в начале 1918г. В ходе одного из боестолкновений в районе Жлобина весной 1918г. (предположительно, в марте) поляки захватили два броневагона из состава бронепоезда, который назывался «Революционный поезд» - ранее это был бронепоезд Морской бригады русской императорской армии. Добавив паровоз и другие площадки, поляки получили Б/П “General Konarzewski” (Рис.31).

Рис.31 – Бронепоезд “General Konarzewski”, весна 1918г.

После подписания Брестского мира (сепаратный договор между Советской Россией, с одной стороны, Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией, с другой стороны, подписанный 3 марта 1918г.) немецкие власти решили распустить союзный рейхсверу Польский корпус. Поляки были окружены 10 мая 1918г. в районе Бобруйска – крепость Бобруйск контролировал Польский корпус, в мае его численность составляла 23661 чел. Но процесс затянулся, корпус был разоружен немцами только 21 мая 1918г. Тогда же были расформированы и первые польские бронепоезда. После разоружения солдаты корпуса организованном порядком (в эшелонах) прибыли в Варшаву, где сыграли важную роль в ноябре 1918г., помогая Пилсудскому разоружить немецкий гарнизон. Из числа бойцов 1-го Польского корпуса русской армии был сформирован один из первых полков Войска Польского.

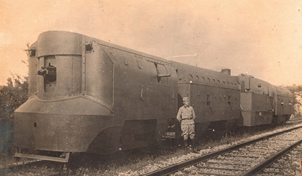

Есть сведения, что в 1920г. польская армия имела 10 бронепоездов, очевидно, импровизированных, либо поздней австро-венгерской постройки (Рис.32), которые с успехом применяла против войск РККА.

Рис.32 – Бронепоезд поздней австро-венгерской постройки, спереди установлена пятиствольная 47-мм пушка Гочкиса.

Что касается бронеавтомобилей, то в 1918-1921 годах поляки использовали как БА собственной постройки, так и трофейные (преимущественно, советские).

Первый БА поляки построили во Львове… 8 ноября 1918г., т.е. через два дня после выхода Австро-Венгрии из войны. Уже тогда – в начале ноября - между поляками и украинцами противостояние перешло в конфликт. Профессор Антонии Марковский предложил капитану М.Борусе-Спечовичу (M. Borucie-Spiechowiczowi) коменданту Школы Сенкевича использовать в боях с украинскими формированиями – впоследствии войсками Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) - бронетехнику.

Машину назвали “Tank Pilsudskiego” (в буквальном переводе – танк Пилсудского). (Рис.33)

Рис.33 - “Tank Pilsudskiego”, ноябрь 1918г.

Считается, что машина имела массу 5 т. Неизвестно, какой автомобиль был использован в качестве базового шасси. Пожалуй, можно сказать, что это был коммерческий грузовик с колесной формулой 4х2 и спицованными колесами с бескамерными шинами. Бронекорпус имел простую форму, однако его передние броневые листы устанавливались под большими углами наклона. Для входа и выхода из машины были выполнены две большие прямоугольные двери с левого и правого борта. Снизу ходовая часть тоже имела защиту, однако вид материала, опоясывавшего корпус по всей окружности, пока выяснить не удалось. Вооружение состояло из четырех пулеметов Максим обр.1908 г., два из которых устанавливались в амбразурах по бортам корпуса. Экипаж бронеавтомобиля насчитывал 7-8 человек. (Рис.34)

Рис.34 – Экипаж машины броневой.

Вполне возможно, что поляки использовали готовое шасси и наработки по бронеавтомобилю, ранее предназначавшегося армии Австро-Венгрии. В пользу этой версии говорит наклонное расположение бронелистов, использовавшееся на машинах конструкции Юновича.

Перед употреблением по назначению машина удостоилась небольшой фотосессией, во время которой на неё водрузили флаг Северо-Американских Соединенных Штатов – это должно было символизировать поддержку американцами поляков. (Рис.35)

Рис.35 – Гордый звездно-полосатый баннер над «танком Пилсудского».

9-го ноября 1918г. «танк Пилсудского» пошёл в бой. История сохранила имена первого экипажа: командир бронеавтомобиля подпоручик Эдвард Сас-Свистелинский (Edward Sas-Swistelnicki), механики-водители - Евгениус Бернаски (Eugeniusz Bernacki) и Владислав Кубала (Wladyslaw Kubala), пулеметчики - Мечислав Кретович (Mieczyslaw Kretowicz), Эдвард Кустанович (Edward Kustanowicz), Бронислав Низиол (Bronislaw Niziol), Стефан Замбелли (Stefan Zambelli). Польское командование решило задействовать бронеавтомобиль для зачистки улицы Мицкевича (во Львове), где основной удар должен был наносить пехотный отряд. Украинские солдаты, видимо, знали о наличии у противника бронетехники, поэтому на пути следования они вырыли канаву и создали баррикаду из перевернутого мебельного фургона. Подъехав к препятствию «танк» был вынужден остановиться, при этом огонь можно было только из передней амбразуры, что, видимо, было недостаточно для успеха операции. В то же время бронеавтомобиль сам попал под сильный стрелковый огонь, что заставило поляков отойти.

После небольшого ремонта Танк Пилсудского вернулся в строй и вновь участвовал в боях с украинской армией. Повторно бронеавтомобиль отметился на Краковской площади 22 ноября 1918 года. После этого боевого эпизода не исключено, что “Tank Pilsudskiego” включили в состав только что сформированного бронеавтомобильного взвода ("Zwiаzek Aut Pancernych"), в который вошло еще несколько импровизированных БА.

Достоверно известно, что в состав бронеавтомобильного взвода попала бронемашина с названием “Kresowiec” («Пограничник»). (Рис.36)

Рис.36 - “Kresowiec”.

Машина была разработана во Львове по инициативе инженеров В.А.Люцке-Бирка (Wilhelm Aleksander Lutzke-Birk, в то время – коменданта технической обороны) и Витольда Аулиха (Witold Aulich). Для бронирования был выбран моторизованный плуг-трицикл Praga (Рис.37).

Рис.37 – Самоходный плуг Praga, 1914г.

Данная сельскохозяйственная машина была построена фирмой Erste Bohmismahrische Maschinenfabrik в 1914 году и довольно длительное время использовалась по прямому назначению. На ней был установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 32 л.с. и простой аналог трансмиссии, включавший механическую 2-скоростную коробку передач. Двигатель был вынесен вперед. Место водителя располагалось ближе к управляющему колесу, которое находилось сзади. Подрессоривание колес на машине отсутствовало.

Бронировку моторизованного плуга проводили при содействии железнодорожных мастерских и завершили в мае 1919 года. Корпус коробчатой формы проектировался с расчетом на установку трех пулеметов «максим». Два из них располагались сзади по бортам, третий – спереди. На крыше для лучшего обзора была поставлена наблюдательная рубка цилиндрической формы. Необычный вид этой машине придавало бронирование двигателя, который заключили в большой цилиндрический кожух. Пишут, что масса машины с броней и вооружением могла достичь 7 т (- вероятно, все же меньше). Экипаж 3-4 чел.

Сообщается, что бронемашину готовили для борьбы с местным украинским населением, которое покушалось на земли польских землевладельцев. Ничего подобного украинские хлеборобы бронированному мотоплугу противопоставить не могли, так что можно предположить, что некоторое время польской бронемашине сопутствовал успех. По словам Люцке-Бирка «бронеавтомобиль принимал активное участие в боях в Поджеуйском Саду (Ogrodzie Pojezuickim)», никакой другой информации о судьбе «Пограничника» нет.

В определенным смысле, “Kresowiec” можно было бы отнести к «танкам» (особенно ввиду его свойства «вездеходности»), однако машина имела специфическое назначение – борьбу с населением, а не с войсками противника. Это обстоятельство, пожалуй, не позволяет однозначно причислить “Kresowiec” к «танкам».

Еще одним БА, созданным во Львове был броневик “Bukowski” (Рис.38), названый так по фамилии майора Оссориа-Буковского (W.Ossoria-Bukowski) – начальника автомобильной службы львовского гарнизона.

Рис.38 – БА “Bukowski”.

Инициатором его создания является полковник Чеслав Манчинский, а руководили работами майор-инженер Кохманн-Флорианский (mjr. inz. WM Kohmann-Floryanski) и начальник автомобильной службы львовского гарнизона майор Оссориа-Буковский (W. Ossoria-Bukowski). Постройка бронемашины проводилась во Львове в авторемонтной мастерской на улице Яновской (Janowskiej) и была завершена в июле 1920 года.

За основу был взят 3-тонный коммерческий грузовик Packard, оснащенный 4-х цилиндровым двигателем водяного охлаждения объемом 5725 см.куб. и мощностью 32-33 л.с. Ходовая часть была вполне стандартная и состояла из переднего управляемого и заднего ведущего моста, имевшими одинарные колеса, с резиновыми бандажами вместо шин, и подвеску на листовых рессорах. Размер колеса вместе с шиной составлял 36х5 дюймов, колесная база – 3,96 м. Привод на задние колеса осуществлялся через цепную передачу. Трансмиссия включала 5-скоростную коробку передач, обеспечивающей 4 передачи вперед и 1 назад. Бронекорпус машины, на 70% состоявший из немецких пехотных бронещитов образца 1916г., крепился, как полагают, к деревянному каркасу, который, в свою очередь, устанавливался на автомобильную раму. По некоторым подсчетам на бронировку ушло более 100 щитов, которые подверглись предварительной обработке. Установкой самодельного бронирования занимались старшие военные мастера – сержанты Юзеф Кузилка и Юлиан Лесков (Jоzef Kuzilka, Julian Leskow). Отмечается также, что толщина бронирования составляла 3-9 мм. Из катаных броневых (а точнее говоря – стальных) плит собиралась только кабина водителя и капот двигателя. Снизу ходовая часть частично защищалась длинными стальными пластинами. На лобовом листе капота “Bukowski” имелись жалюзи, чтобы обеспечить более оптимальное охлаждение двигателя. Посадка в машину осуществлялась через двухстворчатую дверь в задней части корпуса. Для вентиляции и обзора в крыше был сделан откидываемый вверх люк. Вооружался бронеавтомобиль четырьмя пулеметами системы Максим обр.1908 г., которые располагались следующим образом: в амбразуре справа от места водителя, в задней части корпуса и по обоим бортам. Экипаж “Bukowski” составлял 6 человек. Массу машины оценивают в 7 т.

14 августа 1920г. бронеавтомобиль под командованием поручика Крыжинского (Kruszynski) вошел в состав сил, защищавших город Львов от 1 Конной армии РККА. Впрочем, в ходе первого штурма города эта машина, по всей видимости, оставалась в резерве. Первый бой экипаж “Bukowski” принял в районе Буска (Busk) 19 августа, где оборонялись части 6-й пехотной дивизии. В течение следующих двух дней, 20-го и 21-го августа, бронеавтомобиль воевал в районе Задворже (Zadwоrze). Подробности этих сражений не сообщаются, однако 23-го августа “Bukowski” был сильно поврежден в бою за Пикуловицу и Барскозовицу (Pikulowice и Barszczowice) и его пришлось эвакуировать во Львов. Здесь он оставался до завершения советско-польской войны и в 1921 году был введен в состав 6-го дивизиона бронеавтомобилей, расквартированного во Львове. Вероятно, в 1922-1923 гг. этот бронеавтомобиль был разобран.

В начале августа 1920 года, сразу после сборки броневика “Bukowski”, под руководством сержантов Кузилека (J.Kuzilek) и Лешкова (J.Leskow) была начата бронировка следующей машины. (Рис.39)

Рис.39 – БА “Lwowskie dziecko” («Львовская детка»).

Работы были проведены в авторемонтной мастерской на ул.Яновской. Базой послужил коммерческий грузовик американской фирмы Packard, имевший грузоподъёмность 3 тонны. Ходовая часть этой машины включала передний поворотный и задний ведущий мост с цепным приводом. Колеса размером 36х5 дюймов снабжались резиновыми бандажами. На «паккарде» устанавливалась трансмиссия с 5-скоростной коробкой передач, обеспечивавшей 4 передачи вперед и 1 назад, и 4-х цилиндровый двигатель водяного охлаждения объемом 5725 см.куб. и мощностью 32-33 л.с.

При полном отсутствии броневых плит, как и в случае с “Bukowski”, поляки решили использовать запасы немецких окопных щитов - теперь их количество сократилось примерно до 50. Остальные поверхности обшивались стальными листами. Очевидно, учтя опыт предыдущих боевых столкновений, польскими специалистами был сделан вывод, что бронеавтомобиль должен оснащаться наклонным бронированием. В результате, передняя и задняя часть корпуса получили сильные углы наклона, а при виде сбоку машина выглядела как усеченный треугольник. Вместе с тем, компоновка осталась стандартной, с передним размещением двигателя и трансмиссии и боевым отделением, занимавшим среднюю и заднюю часть. Вооружение бронемашины составили два 7,62-мм пулемета Максим орб.1908 г. (один в лобовом листе справа и второй на корме) и одна 37-мм пушка Puteaux SA18, установленная в цилиндрической одноместной башне на крыше корпуса – при этом высота машины достигла 3 м. Оценочная масса, вместе с экипажем из 5-6 человек и полным вооружением, составляла около 7000 кг. Максимальная скорость заявлялась до 30 км/ч.

По случаю ввода нового бронеавтомобиля в строй 19 сентября 1920 года состоялась официальная церемония, на которой присутствовал полковник Манчинский (Mаczynski), полковник Генерального Штаба Марианский (Marianski), подполковник Богуский (Boguski). Именно здесь машине было присвоено название “Lwowskie dziecko” («Львовская детка»). По окончании этого мероприятия у памятника Мицкевичу состоялся парад, в котором участвовали части польской армии и импровизированные бронеавтомобили.

В боевых действиях БА “Lwowskie dziecko” участия не принимал. Сразу после парада, где в одном ряду с «деткой» проехал недавно прибывший из ремонта “Bukowski”, машина осталась во Львове. В марте 1921 года, когда польские бронесилы были реорганизованы, обе бронемашины вошли в состав 6-го бронеавтомобильного дивизиона. Учитывая то, что в августе того же года при дивизионе была организована учебная часть также с двумя машинами, можно допустить, что “Lwowskie dziecko” и “Bukowski” использовались только для обучения личного состава. Впоследствии 6-й дивизион был расформирован и оба бронеавтомобиля, вероятнее всего, были разобраны.

В 1920г., когда части РККА вышли к польской столице, инженер Тадэуш Таньский предложил строить БА на базе американского Ford T. 12 июня 1920 года он предоставил всю необходимую техническую документацию и получил полное одобрение со стороны военных. (Рис.40).

Рис.40 - Ford T, переоборудованный в БА.

Польский вариант броневика на базе Ford T отличался наличием вращающейся пулеметной башни. БА имел массу всего 1350 кг, экипаж – 2 чел. Машина получила обозначение Ford FT-B или “model 1920”. (Рис.41)

Рис.41 – БА Ford FT-B.

Производство бронеавтомобилей Ford FT-B наладили на предприятиях “Gerlach” и “Pulst”. Всего собрали 16 (по другим данным – 17) машин, принявших активное участие в войне с советскими войсками в 1920-1921гг. (Рис.42)

Рис.42 – Колонны БА Ford FT-B.

Ford FT-B пошли в бой уже в июле 1920 года, сначала приняв участие в оборонительных сражениях в Польше, а с августа они активно применялись на Украине. Считается, что БА Ford FT-B получились весьма удачными для легкого бронеавтомобиля – имели неплохое бронирование, хорошие ходовые качества, а малые их размеры делали их трудной мишенью. С другой стороны, машины получились слишком тесными, с ограниченными углами обзора и слабым вооружением. Наибольшим недостатком считался перегрев двигателя при движении с закрытым радиатором. Последние машины этого типа использовались до 1931г. По некоторым данным, единичные экземпляры Ford FT-B сохранились до 1939г.

В ходе боевых действий советско-польской войны 1919-1920гг. поляки разжились трофейной советской техникой, в том числе и бронеавтомобилями.

Летом 1919г. польским войскам в качестве трофеев досталось два БА «Джеффери-Поплавко» (Рис.43), один в Крименце, другой в Збараже.

Рис.43 – БА «Джеффери-Поплавко».

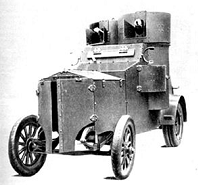

Бронеавтомобили этого типа задумывались и строились для русской императорской армии еще в годы Первой мировой войны в качестве инженерной машины для прорыва проволочных заграждений, однако на практике БА «Джеффери-Поплавко» применялись как обычные броневики.

После ремонта в варшавских мастерских одна из этих машин под названием «Wnuk» («Внук») использовалась в боях на советско-польском фронте. Этот бронеавтомобиль находился в составе польской армии до конца 1922 года.

Летом 1919г. в районе Владимира-Волынского поляки захватили первый БА типа «Гарфорд-Путилов», имевший имя «Баян». Это был тяжелый бронеавтомобиль с мощным пушечно-пулеметным вооружением и надежной броневой защитой, но тихоходный и обладавший неважной проходимостью даже по дорогам. (Рис.44)

Рис.44 – БА «Гарфорд-Путилов».

В польской армии бронемашина получила название “Dziadek” («Дед») и активно использовалась в боях против красных. В частности, 21 марта 1920 года “Dziadek” в бою с советским полугусеничным броневиком «Остин-Кегресс» подбил противника, который достался полякам в качестве трофея.

Второй «Гарфорд» захватили солдаты 56-го полка 14-й польской пехотной дивизии под Бобруйском (вероятно, май 1920г.). Поляки переименовали его в “General Szeplycki” и ввели в состав Великопольского взвода броневых автомобилей. Наконец, третья машина, носившая в польской армии название “Zagloba” (в честь шляхтича Яна Заглобы, героя произведений известного польского писателя Генрика Сенкевича), была захвачена в 1920 году.

Все три машины «Гарфорд-Путилов» после окончания советско-польской войны несли службу в бронечастях Войска Польского и были списаны в конце 20-х годов.

Больше всего поляки захватили БА «Остин» разных модификаций.

В августе 1919г. в Минске частями 14 пехотной дивизии был приобретен БА «Остин 3 серии» (Рис.45).

Рис.45 – Польский «Остин 3 серии» в районе Бреста, 1920г.

26 апреля 1920г. в Житомире был захвачен еще один БА «Остин 3 серии» no. 5302 (Рис.46).

Рис.46 - БА «Остин 3 серии» no. 5302.

22 или 28 мая 1920г. полякам достался БА «Остин-Путилов», носивший название «Стенька Разин» и принадлежавший 1-му АБО 55-го пехотного полка. Машину практически в целом состоянии захватили солдаты 14-й Великопольской пехотной дивизии, отбив «остин» в бою под Бобруйском, происшедшем 22 мая 1920 г. Машина была сразу переименована в "Poznanczyk" (Рис.47) и включена в состав недавно созданного Великопольского Бронеавтомобильного Взвода под командованием лейтенанта Феликса Пето.

Рис.47 - БА "Poznanczyk".

В июле бронеавтомобиль воевал против РККА, после чего этот БА отправили под Варшаву, а в августе его включили в состав 2-го бронеавтомобильного взвода.

БА "Poznanczyk" находился в строю, возможно, до конца 1920-х годов, есть сведения, что в 1931г. этот БА использовался для обучения в учебном центре в Модлине.

В июне 1920г. 14 пехотная дивизия приобрела советский БА по типу бронировки «Остин 1 серии», но на шасси а/м 1.5 - 2t White TBC (or 3t White TC). (Рис.48)

Рис.48 - Утверждается, что это забронированный White, в польской армии машина имела имя “Gen. Haller”.

Несколько позже поляки захватили еще один подобный гибрид – получил имя “Mars” (Рис.49).

Рис.49 – БА “Mars”.

В советских источниках допускается появление «гибридных» БА в частях РККА в годы Гражданской войны, когда могли практиковать переустановку брони с шасси, изношенных «Остинов 1 серии» на шасси подходящих а/м.

11 сентября 1920г. в районе Ковеля (Малорита) были обнаружены сразу 4 брошенные бронемашины 12 советской армией БА – по крайней мере, два из них идентифицируются как «Остины 2 серии» (Рис.50).

Рис.50 – Советские «Остины 2 серии» в руках поляков.

Польские специалисты считают, что в 1919-1920гг. было захвачено до 20 советских бронеавтомобилей типа «Остин» всех модификаций (включая «Остин-Кегресс»). Многие из этих машин были обращены против их бывших хозяев. По крайней мере, 5 «Остинов» использовались до конца 1920-х годов (Рис.51) - пулеметы на польских автомобилях могли быть изменены с 7,62 мм Максимов до 7,92 мм Максима WZ 05 / s или wz. 08 в 1920-х годах.

Рис.51 – Парад в Кракове в 1925г., на нем запечатлены бронеавтомобили из 5-го эскадрона бронеавтомобилей (5th Armoured Car Squadron), впереди, скорее всего, «Остин 3-ей серии», далее «Остин 2-ой серии», за ними стоит «Остин-Путилов».

Оказались в руках у поляков и два «танка русского типа», как их окрестили европейские специалисты, а точнее – полугусеничные бронеавтомобили «Остин-Кегресс».

21 марта 1920г. в районе Новгорода Волынского позиции польского 26 пехотного полка атаковала пехота советской 58 дивизии при поддержке 3-х бронеавтомобилей типа «Остин-Путилов» 6 АБО под командой И. Андреева (в составе этого подразделения имелось 4 машины типа «Остин-Кегресс»: «Украинец», «Путиловец», «Питерец», название четвертого БА неизвестно). 26 польскому полку был придан трофейный советский пушечный БА «Гарфорд-Путилов», названный "Dziadek" («Дед»). Пушечный БА подбил одну из советских машин – «Украинец». «Украинец» (Рис.52) остался на поле боя, а два других советских броневика ретировались.

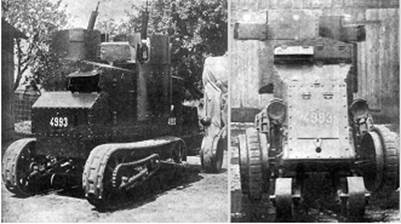

Рис.52 – Виды «Украинца».

«Украинец» был отремонтирован и использовался в взводе «Дзядек» ("Dziadek") во время остальной части войны. Скорее всего, в польской армии «Украинец» получил индекс 4993 (Рис.53).

Рис.53 - No.4993.

Второй «Остин-Кегресс» - «Путиловец» - сдался полякам 26 апреля 1920г. в районе Житомира. «Путиловец» использовался в взводе «Заглоба» ("Zagloba"). Кажется, «Путиловец» позже получил имя «Лис» ("Lis") (Рис.54).

Рис.54 – Польский «Лис».

В польской службе БА типа «Остин-Кегресс» иногда назывались «półczołg» - буквально: «полутанк». (Рис.55)

Рис.55 – «Остин-Кегресс» и «Гарфорд-Путилов» в Познани, 1921г.

Полугусеничная схема Кегресса на БА весьма заинтересовала польских специалистов, позже поляки закупали для своего Войска французские полугусеничные тягачи и штабные машины, оснащенные ходом Кегресса-Энстена. Обе машины были сняты с вооружения польской армии в конце 1920-х. После завершения активного периода эксплуатации несколько машин передали в танковую школу, расположенную в Модлинской крепости. В сентябре 1939г., когда немецкие войска приблизились к польским укреплениям, один из броневиков сбросили в реку Висла, а второй, установленный в качестве памятника, вновь оказался трофеем, но сумел дожить до наших дней. (Рис.56)

Рис.56 – Современное состояние польского бронеавтомобиля типа «Остин-Путилов».

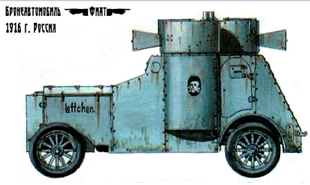

25 апреля 1920г. у деревни Марусино поляки захватили БА «Фиат-Ижорский». (Рис.57)

Рис.57 – Русский БА «Фиат-Ижорский».

Серийное производство бронеавтомобилей Фиат на Ижорском заводе началось в январе 1917 года и продолжалось до октября 1918г. Общее количество выпущенных бронеавтомобилей составило 80 шт. В конце 1921 г. в автобронеотрядах Красной Армии числилось 55 бронеавтомобилей «Фиат».

Машина угодила в канаву и была оставлена командой. Второй «Фиат», захваченный вместе с экипажем 31 мая 1920 г. в районе Бобруйска, получил название «Генерал Довбор». Оба броневика участвовали в советско-польской войне, а после ее окончания состояли на вооружении польской армии до начала 30-х гг.

После окончания советско-польской войны строительство импровизированных броневиков получило импульс в связи с событиями в Верхней Силезии весной 1921г.

Решением вопроса о создании импровизированных бронемашин занялся бывший морской офицер кайзеровского флота Роберт Ошек (Robert Oszek), теперь носивший звание поручика. После демобилизации он вступил в ряды так называемой «штурмовой моторизованной роты» (“szturmowa kompanie zmotoryzowana”), состоявшей из бывших польских моряков. В образованный Ошеком отдел было набрано 67 человек, наиболее опытных в военном деле. Постройку импровизированных бронемашин по собственному проекту он начал в Сосновце, где располагался небольшой автопарк бывших немецких грузовиков и тягачей разных марок.

Предположительно, для первой машины был выбран грузовик Magirus, имевший колесную формулу 4х2 и задний ведущий мост со сдвоенными колесами. Постройка броневика, получившего название “Korfanty” (Рис.58) – в честь руководителя восстания Войцеха Корфанты, была завершена в первой декаде мая 1921 года.

Рис.58 – БА “Korfanty”.

Поскольку брони нужного качества и в нужном количестве у повстанцев не было, вместо неё были использованы стальные пластины, поставленные предприятием Baildon. Бронирование крепилось на металлическом (?) каркасе при помощи болтов и заклепок. Машина набрала массу 6 т. Расположение пулеметных амбразур делалось таким образом, чтобы обеспечить круговой обстрел. Всего на бронемашине можно было установить пять 7,92-мм пулеметов типа MG08: один в лобовом бронелисте, рядом с водителем, и четыре в задней части корпуса по углам, имевшим цилиндрическую форму. Экипаж состоял из 7-9 человек, в зависимости от количества пулеметов – одним из членов экипажа - командиром был сам автор конструкции Robert Oszek, сохранилась фамилия и помощника командира – некто Поздняк. (Рис.59)

Рис.59 – Морской экипаж БА “Korfanty”.

Машина под командованием самого Ошека (Рис.60) была включена в состав моторизованной группы, включавшей ещё 2-4 небронированных автомобиля.

Рис.60 – Очевидно, это сам бравый командир.

По всей видимости, “Korfanty” очень ценился среди повстанцев, потому что его сразу передали в распоряжение NKWP (главного командования повстанческих войск). Броневик использовался для «затыкания дыр» на наиболее важных участках фронта. В течение первой фазы восстания броневик действовал в составе группы войск «Север» (“Polnoc”), а далее его передали 1-й повстанческой дивизии под командованием майора Людыга-Ласковского (J.Ludyge-Laskowski). В течение второй половины мая 1921г. броневик воевал под Славецицами (Slawiecicy), Кедзерином (Kedzierzyn) и Рашовым (Raszow). После этого, с 20 по 27 мая, БА участвовал в боях (в резне поляков с немцами) у горы Святой Анны и населенных пунктов Крепна (Krepna), Жирова (Zyrow), Лихыния (Lichynia) и Лешница (Lesnica).

О действиях БА рассказал один из членов экипажа “Korfanty” в своих воспоминаниях, опубликованных в 1981 году: «…Потом говорили, где прошел со своими Ошек, там трава не росла» (дословно “Potem mowili, ze gdzie przeszedl Oszek ze swoimi, to trawa nie rosla”). Говорят, сам факт появления “Korfanty” с его свирепым экипажем иногда приводил противника в замешательство.

После завершения восстания “Korfanty”, вроде бы, был передан в музей города Краков, где оставался до сентября 1939 года. Вероятно, после оккупации Польши броневик был разобран.

Вторым бронеавтомобилем, созданным силами польских автомастерских в ходе Силезского Восстания, стал “Wozniac-Walerus” (Рис.61)

Рис.61 – БА “Wozniac-Walerus”.

Постройкой этой машины руководил Карол Валерус, по имени которого и было дано название – впрочем, использовалось и второе название “Powstaniec” (“Повстанец”). Для постройки бронеавтомобиля была использована, как полагают, ходовая часть от немецкого тягача или грузовика неустановленного типа. Пишут, что бронеавтомобиль получил настоящее бронирование – якобы, часть бронеплит была взята от германского подбитого танка A7V – сие было возможно, если эти бронеплиты повстанцам передали французы – маловероятная история, но, возможно, что бронеплиты для танков A7V могли производить на каком-либо из предприятий Верхней Силезии, где и сохранился их небольшой запас. Масса машины точно не известна, но пишут – 7 т. Форма корпуса была выполнена почти симметричной, если не считать выступавшего вперед забронированного моторного отсека клиновидной формы. Нижняя часть машины, включая колеса, защищалась бронированными (или стальными?) щитами. По углам в передней и задней части находились пулеметные установки с удлиненными амбразурами, которые обеспечивали круговой обстрел. На крыше боевого отделения была установлена небольшая одноместная башня конической формы с ещё одним пулеметом калибра 7,92-мм. Экипаж 7 чел. (Рис.62)

Рис.62 – БА “Powstaniec”, май 1921г.

Эта машина считается самым мощным броневиком повстанцев, едва ли не колесным танком. Однако отмечается, что главным недостатком “Powstaniec” была небольшая подвижность и невозможность передвигаться вне дорог с твердым покрытием. Кроме того,

из-за массивного корпуса сектора обстрела вперед и назад оказались несколько ограниченными.

“Powstaniec” активно использовался в боях с немцами. В конце мая 1921 года “Powstaniec” вместе с “Korfanty” участвовали в боях у горы Святой Анны и близ города Кедзерин (Kedzierzyn).

После завершения восстания машина продолжала служить в рядах польской армии, но уже в качестве учебной. В конце 1920-х гг. “Powstaniec” ещё находился во вполне приличном состоянии. (Рис.63)

Рис.63 - “Powstaniec” в начале 30-х годов.

Дальнейшая судьба этого БА не прослеживается.

В мае 1921г. польскими повстанцами в Силезии, в г. Забр (Zabrz) был построен еще один БА, получивший название “Zabrski powstaniec”. (Рис.64)

Рис.64 – Схема БА “Zabrski powstaniec”.

БА, массу которого оценивают в 7 т, был построен на базе неустановленного немецкого грузовика. Корпус бронеавтомобиля представлял собой бронированную коробку с полукруглой крышей, внутри которой находилось как боевое отделение, так и двигатель. С каждого борта были сделаны по три прямоугольные амбразуры, два люка с бронекрышками имелись в носовой части корпуса. Вход осуществлялся через дверь в кормовой части. (Рис.65)

Рис.65 – БА “Zabrski powstaniec” – внешне напоминает боевую повозку гуситов.

Сведения о вооружении и бронировании отсутствуют. По всей видимости, бронеавтомобиль обшивался стальными листами толщиной до 9 мм. Вооружение могло включать до шести пулеметов типа Максим или Schwarzloze MG08. Экипаж – 6 чел.

⃰ Бронетанковые силы в середине 1920-х.

Вероятно, в 1923г. поляки решили усилить свой парк бронеавтомобилей и танков.

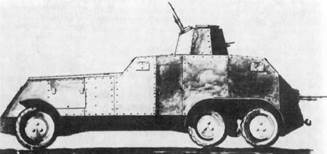

Во-первых, поляки получили (скорее всего, в 1923г.) от французов, примерно, 27 бронемашин «Пежо». (Рис.66)

Рис.66 - Бронеавтомобили «Пежо» на маневрах польской армии. 1920-е годы.

Во-вторых, 16 февраля 1923г. в Журавице путем слияния отдельных танковых батальонов и Центральной танковой школы вновь был сформирован 1-й танковый полк. Для его комплектации (возможно, до четырехротного состава) снова обратились к французам. В 1923-1924гг. было закуплено 30 машин Renault RT. В это число вошли 6 радиотанков на базе Renault RT (закуплены в 1924г.) и 24 боевых танка, из них, кажется, один танк огневой поддержки с 75-мм орудием (Renault FT-17 75 BS). Следовательно, линейных танков Renault RT (пулеметных и пушечных) было приобретено 23 единицы.

Таким образом, восстановленный танковый полк польской армии на 1924г. мог иметь на вооружении 133-137 линейных танков Renault FT (совокупно, пушечных и пулеметных), 1 танк огневой поддержки Renault FT-17 75 BS и 6 радиотанков на базе Renault FT.

До 1927г. танковые подразделения подчинялись пехоте, а с 1927г. их переподчинили инженерным войскам.

⃰ Полугусеничный броневик.

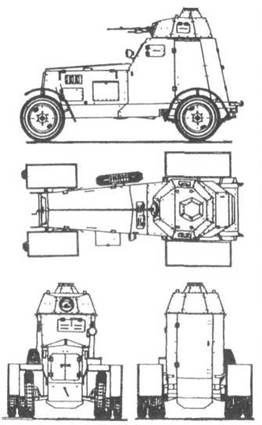

В 1923г. польское правительство приняло решение закупить сначала 108, а затем 135 комплектов шасси французского автомобиля Citroën Type B2 10 CV с системой полугусеничного хода Kegresse track. Помимо этих шасси, было куплено небольшое количество легковых автомобилей и специальных транспортных средств для перевозки прожекторов ПВО. Поставка состоялась в 1924г. 90 машин решили довести до уровня бронеавтомобилей - wz. 28 (по другой версии, в броневики запланировали превратить 60 шасси), а прочие до автомобилей-вездеходов (Рис.67).

Рис.67 – Citroën- Kegresse B2 10CV.

Работы по сборке автомобилей и броневиков организовали на CWS (“Centralne Warsztaty Samochodowe” – “Central Car Workshops” – «Центральные Варшавские автомастерские»). Бронелисты должны были поступать с предприятия Balidon. Работу по проектированию и строительству БА вели инженеры Р.Габо и И.Часинский. Польские специалисты в качестве образца для подражания выбрали французский БА на почти аналогичном шасси - Citroën-Kegresse AMC M23 (Рис.68).

Рис.68 – Французский БА Citroën-Kegresse AMC M23.

В начале 1925 года к испытаниям подготовили два первых прототипа, немного отличавшихся друг от друга. (Рис.69)

Рис.69 – Прототипы wz. 28.

По итогам испытаний в Центральной кавалерийской школе (пишут, что опытные БА применялись в маневрах под Волынью) БА wz. 28 был принят к серийному производству. (Рис.70)

Рис.70 – Оба опытных броневика wz. 28 в компании БА Ford FT-B, in Central Cavalry School, about 1925.

К концу 1927 года было изготовлено 20 серийных машин. (Рис.71)

Рис.71 – Серийные БА wz. 28.

Стоимость одного броневика около 30000 zl (злотых) (1929).

Обменный курс в 1930-е годы, вплоть до 1939 года: 1 $ (доллар США) = 5.31 zl.

Масса БА wz. 28 - 2,3 т. Габариты: длина – 3500 мм, ширина – 1400 мм, высота – 2100 мм, клиренс – 280 мм. Бронирование: лоб корпуса – 12 мм, борт корпуса – 12 мм, корма корпуса – 12 мм, башня- ? мм, крыша и днище - 4 мм. Экипаж 3 чел. Вооружение одна 37-мм пушка Puteaux SA18 или один 7,92-мм пулемет Hotchkiss wz.25 в башне. Двигатель Citroën B-14 (4-цилиндровый), объемом 1477 см3, макс. обороты 2100 об./мин, мощность 20 л.с. Расход топлива 20-45 л/100 км. Запас топлива 59 л: 42 л в главном баке и еще 17 в запасном. Ходовая колесная часть: передний мост автомобильного типа с одинарными колесами, подвеска на листовых рессорах; гусеничная часть (на один борт): 4 опорных катка с подвеской на листовых рессорах, переднее ведущее и заднее направляющее колесо, резинометаллическая гусеница. Скорость 22-25 км/ч, или 30-40 км/ч. Запас хода от 200 до 275 км. Глубина брода: 0,5 м. Преодолеваемый угол подъёма: 35 градусов. (Рис.72)

Рис.72 – Преодоление уклона.

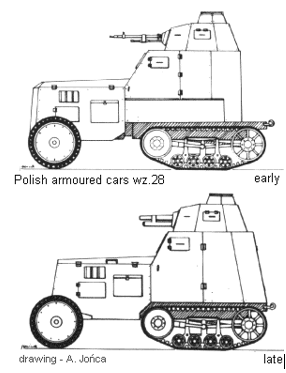

Серийные машины wz. 28 имели раннюю и позднюю модификации. (Рис.73)

Рис.73 – Ранняя и поздняя версии БА wz. 28 – отличия в расположении и форме бортовых и кормовых бронелистов корпуса.

Пишут, что поздние машины начались с wz. 28 с серийным номером 5294. (Рис.74)

Рис.74 – БА wz. 28 поздней модификации.

Производство БА wz. 28 закончилось в 1930г.

Официально на вооружение БА wz. 28 приняли в 1928г. С 1927 г. броневики постепенно стали заменять старые машины типа Peugeot. На 1930г. количество полугусеничных бронеавтомобилей было следующим: 1-й БАД (бронированный автодивизион), Брест – 16 2-й БАД, Журавица – 15 3-й БАД, Модлин – 6 Ещё часть машин находилось в подразделениях смешенного состава и установить их точное количество на этот период затруднительно. Интересно, что каждый БАД в какой-то степени пытался доработать броневики за собственные средства. К 1931г. польская армия получили все 90 машин, 30 из которых использовали для обучения и 60 находились в мобилизационном резерве. Единственной военной акцией, в которой участвовали бронеавтомобили wz.28 стало подавление коммунистического восстания в Малопольской области. (Рис.75)

Рис.75 – БА wz. 28 на службе Польши, фото 1930-х годов.

На нижнем фото взвод 1st Armoured Car Detachment, Брест (Brześć), 1930г. или 1933г.

Впереди БА wz.28 автомобиль Citroën- Kegresse B2 10CV, первый броневик wz.28 - пушечный (no.5421), далее следуют два пулеметных БА wz.28 (nos. 5253 and 5282), далее еще три БА Peugeot.

Пять лет эксплуатации показали, что wz.28 не оправдал ожиданий. Бронеавтомобиль был сложен в эксплуатации и обслуживании. Двигатель оказался капризным, а резиновые гусеницы имели низкую надежность и недолговечность. При езде по бездорожью машина не отличалась от обычных броневиков, высокий центр тяжести отрицательно влиял на устойчивость. После оценки всех недостатков армейское руководство в 1933г. издало приказ о переделке всех имеющихся полугусеничных машин в обычные броневики с задней осью. Первый такой образец был готов в 1934г. и успешно прошел испытания. Согласно стандартам польской армии, он получил новое обозначение wz.34. (Рис.76)

Рис.76 – БА wz.34.

До 1938 г. таким образом доработали 80 (по другим данным – 87) броневиков, так что на начало 1939г. в строю числилось всего три wz.28, поступивших в учебные школы в Бресте и Модлине. В сентябре 1939 г. из этих броневиков сформировали импровизированный отряд, вошедший в состав 2-го резервного Центра командовал которым лейтенант Феликс Ускинский. Боевая карьера полугусеничных бронеавтомобилей продолжалась совсем недолго, последний wz.28 был уничтожен украинскими националистами, когда остатки польской армии пытались прорваться к венгерской границе.

Помимо БА, шасси wz.28 пытались приспособить по ЗСУ. (Рис.77)

Рис.77 – ЗСУ на базе wz.28.

Еще несколько шасси Citroën-Kegresse B2 использовались в Электротехническом батальоне в Новом Дворе Мазовецки для перевозки зенитных прожекторов и их генераторов. Как будто, они использовались в 1939 году. В батальонах аэростатного заграждения (балонные батальоны) использовалось небольшое количество (возможно, 2 шт.) балонных лебедок на шасси C-K B2.

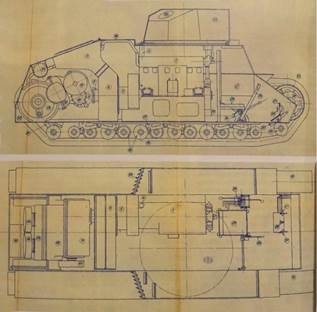

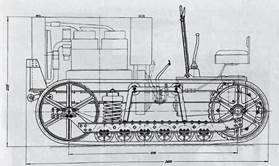

*Начало танкостроения на территории Польши.

В 1925 году поляки приступили к дальнейшему развитию своих бронетанковых войск. Вероятно, к этому времени был учрежден WIBI (Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii, Научно-исследовательский институт армейских инженеров, или Институт конструкторских исследований) в его структуре имелось BK Br.Panc.WIBI (pol. Biuro Badań Technicznych Broni Pancernej Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii; Бюро строительства бронетанкового вооружения Научно-исследовательского института армейских инженеров), который, в том числе, занимался вопросами («проводил исследования») танкостроения. К тому времени еще не было ясного представления о том, какими машинами следует вооружать Войско польское. Например, генерал Станислав Врублевский (Gen. Stanisław Wróblewski) предлагал использовать небольшие, но тяжеловооруженные и бронированные танки весом около 30 тонн наряду с легкими танками. Другие, указывали, что такие танки не подходят для условий, существующих в Польше, и вместо этого лучше потратить стоимость каждого тяжелобронированного танка на несколько более легких машин. В конце концов, удалось прийти к единому мнению, что в первую очередь следует сделать упор на более легкие танки, а вопрос о тяжелых машинах отложить на более поздний срок.

При этом, три крупнейших военных учреждения Польши согласились с тем, что количество танков необходимо увеличить как минимум до 20 или 30 батальонов (каждый из которых состоял бы из 22 танков). Это, в сочетании с потребностью в дополнительных машинах для обучения, означало, что армии необходимо было приобрести 600 новых танков. В связи с такой постановкой вопроса, были намечены определенные меры. Во-первых, было решено построить некоторое количество танков Renault FT-18 на отечественных промышленных мощностях. Во-вторых, поляки обратились к текущему зарубежному опыту в области танкостроения – военное министерство согласовало покупку 131 танка иностранного производства. В-третьих, был объявлен конкурс на разработку перспективного танка для Войска польского по собственной спецификации.

Итак, строительство танков Renault FT-18 собственными силами.

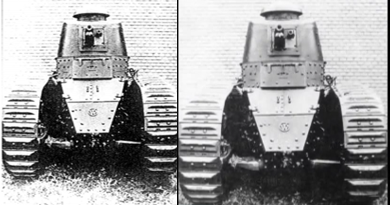

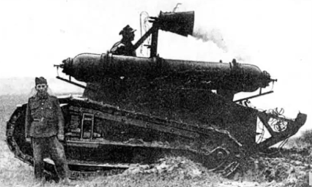

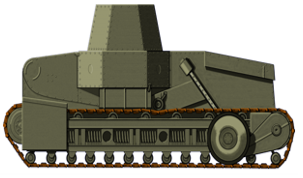

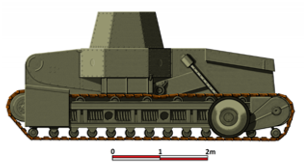

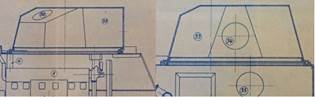

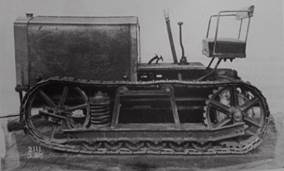

Пишут, что с 1925г. или с 1926г. и по 1927г. на CWS (“Centralne Warsztaty Samochodowe” – “Central Car Workshops” – «Центральные Варшавские автомастерские») было построено 26 или 27 танков типа Renault FT. В литературе эти танки известны также как CWS FT. (Рис.78)

Рис.78 – Танк «Рено» с логотипом польского производителя.

Эти машины строились из оригинальных французских комплектующих (запасных частей) и польской мягкой стали. Отличительной чертой танков Renault FT польского производства стали гусеницы конструкции капитана Кардашевича. В 1925 году Кардашевич разработал новую гусеницу к танкам Renault FT с мелкими звеньями. Вероятно, такая гусеница позволяла добиться большего сцепления машины с почвой, но пишут также, что новая гусеница способствовала увеличению скорости танка (- вероятно, ненамного), снижала уровень шума и уменьшала расход топлива. Считается, что гусеницами Кардашевича поляки оборудовали, как минимум, 65 танков Renault FT (получается, своего и французского производства). (Рис.79)

Рис.79 – В данном случае CWS FT с родными гусеницами.

Машины Renault FT производства CWS, имевшие вместо брони мягкую сталь, видимо, использовались в качестве учебных. (Рис.79а)

Рис.79а – Один из танков «Рено» польской постройки на трейлере.

Не исключено, что в 1936-1937гг. некоторое количество танков Renault FT-18 польского производства попали в Испанию. Теоретически, машины, проданные в Испанию, могли дотянуть до 1939г.

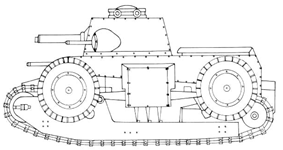

Возможно, на базе отечественных танков «Рено» поляки в 1926г. начали проектировать и построили, возможно, в 1927г. или 1928г. машину – дымозавесчик (Czolg dymotworczy) (Рис.80).

Рис.80 – Дымозавесчик на шасси Renault FT, 1928г.

Для создания «химического танка» была удалена башня и установлено оборудование для дымовой завесы. Скорее всего, этот агрегат годился и для распыления отравляющих веществ.

На другом танке Renault FT в 1928г. установили баки для горючего большой емкости, для чего пришлось удлинить корпус (Рис.81).

Рис.81 – Renault FT с удлиненным корпусом, 1928г.

⃰ За иностранным опытом.

К середине 1920-х за рубежом появились перспективные новинки, поляки решили поближе познакомиться с передовым опытом в танкостроении.

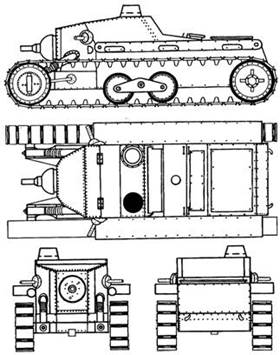

В 1925г. в Польшу прибыл французский сверхлегкий по массе колесно-гусеничный танк (танкетка) Chenillette St-Chamond modele 1921. Машина прошла всесторонние испытания. (Рис.82)

Рис.82 - Танкетка М1921 на испытаниях в Польше, 1925г.

Поляков, видимо, в большой степени интересовала конструкция сменного колесно-гусеничного хода (Рис.83) – дальнейших поставок не последовало.

Рис.83 - Танкетка М1921 в полуразобранном виде.

Разумееется, польские специалисты не могли пройти мимо новейших английских средних «виккерсов». (Рис.84)

Рис.84 – Английский Vickers Medium Tank Mk.I.

Танки Vickers Medium, имея массу всего около 12 т и башенное расположение артиллерийского вооружения, выглядели весьма новаторски. Скоростные возможности Vickers Medium (24 км/ч) намного превосходили французские Renault FT с их 5-8 км/ч. Единственной странностью выглядело тонкое бронирование новых британских средних танков - 6,35 мм, способное защищать от пуль винтовочных калибров и мелких осколков.

31 июля 1925 года KSU, он же KSUS (Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, англ.: Armament and Equipment Committee, русск.: Комитет по вооружению и оборудованию, КСУ) принял решение закупить 50 танков британского производства типа Vickers Medium Mark I, в польских документах фигурируют как “Medium 1924”. Летом 1925г. состоялись переговоры с компанией Vickers на предмет приобретения средних танков Mk.I или Mk.II, но британцы, видимо, не были расположены продавать новинку даже своим новым друзьям. Вместо них англичане предложили средние танки, разрабатывавшиеся под условия Первой мировой - Mk.C (Рис.85) и Mk.D (Рис.86), но эти машины уже не удовлетворяли польскую сторону.

Рис.85 – Британский средний танк Mk.C.

Рис.86 – Один из последних вариантов английского танка Mk.D - Light Infantry Tank, 1921г.

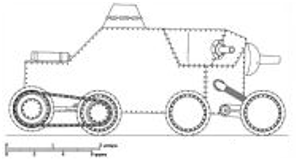

Поляки проявили пристальный интерес и к перспективному среднему танку американского конструктора У.Кристи – М1921 (Рис.87).

Рис.87 – Американский танк Christie M1921.

Первичная спецификация на перспективный средний танк была сформулирована американским US Army Ordnance Dept. еще в 1919г. Спецификация предполагала танк с 25-мм бронированием с пушкой и пулеметом в башне. За дело взялся инженер Кристи, который активно продвигал идею колесно-гусеничных бронированных машин, в результате его усилий в 1919-1921гг. были получены два опытных экземпляра колесного-гусеничного танка массой 13,5-14 т, правда, второй образец – М1921 башни уже не имел. По разным причинам армия США отказалась от проекта, и летом 1924г. Christie M1921 поступил на хранение в музей Абердинского полигона.

Видимо, поляки нашли, что ТТХ танка и технические решения, примененные при его разработке, выглядят многообещающими и, кажется, в 1925г. обратились к Кристи (либо к американским военным) с предложением приобрести образец М1921, однако стороны не сошлись в цене, и сделка провалилась (из некоторых источников можно понять, что сделка окончательно расстроилась в 1926г.).

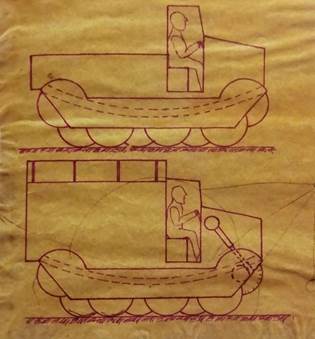

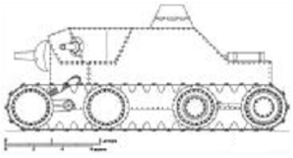

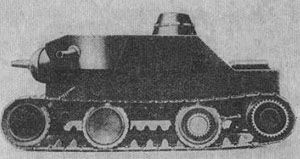

⃰ Первый польский тип.

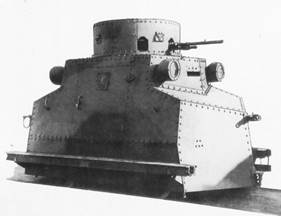

31 июля 1925г. Комитет по вооружениям (KSU) объявил конкурс на разработку танка для польской армии. По проекту отечественного танка было решено провести два конкурса: ограниченный (между избранным числом компаний, список которых держался в секрете) и неограниченный (между проектировщиками-одиночками, не связанными с компаниями). Для рассмотрения и оценки каждого проекта были выбраны две пары рецензентов, оценивавшие проекты от -20 до +20 баллов по индивидуальным критериям. Представленные материалы должны были включать техническую документацию, чертежи в масштабе 1:10, все необходимые расчеты и информацию о компании. Deadline определен 5 октября 1926 года, а 9 октября рецензенты должны были начать процесс оценки.