Машина Лебеденко/«Нетопырь»/Царь-танк

Машина Лебеденко/«Нетопырь»/Царь-танк

Россия

|

масса по проекту по факту |

45 т 60 т |

|

вооружение по проекту по факту |

2х76-мм орудия 8/10 пулеметов 2х37-мм орудия 2 пулемета |

|

экипаж по проекту по факту |

~10 чел. 4 чел. |

|

мощность силовой установки |

240 л.с. или 480 л.с. (?) |

|

проект |

1914г., Н.Н. Лебеденко |

|

выпускался |

1915г., Хамовнический завод 1 шт. опытный |

Основная статья:Русское танкостроение 1911-1920гг.

Уже в 1914г. инженеру Николаю Николаевичу Лебеденко (выполнял некоторые заказы военного ведомства, например, проектировал бомбосбрасыватель для самолетов «Илья Муромец») пришло в голову построить грандиозную боевую машину с огромными колесами, которая без труда могла бы преодолевать широкие канавы. По воспоминаниям самого Лебеденко, на идею такой машины его натолкнули среднеазиатские повозки-арбы, которые, благодаря колёсам большого диаметра, с лёгкостью преодолевают ухабы и канавы (Рис.1).

Рис.1 – Двухколесная повозка арба.

У Лебеденко не было конструкторской бригады с квалифицированными специалистами, без помощи которых реализация проекта была невозможна. Он имел свою собственную приватную лабораторию, которая находилась в Москве, в особняке на Садово-Кудринской улице. Лебеденко удалось заинтересовать своей идеей известного профессора Московского университета Н.Е. Жуковского (Рис.2) - Лебеденко знал профессора Н. Жуковского — они познакомились еще до войны, на XII съезде естествоиспытателей и врачей, где Жуковский был председателем, а Лебеденко секретарем.

Рис.2 – Николай Егорович Жуковский, 1847-1921гг.

Доктор математики, член-корреспондент РАН.

Научная сфера интересов - прикладная механика.

Известен как создатель аэродинамики как науки.

С подачи маститого научного авторитета к проекту подключились племянники Жуковского - Б.С. Стечкин (будущий учёный и конструктор в области тепловых и авиационных двигателей) и позже А.А. Микулин (будущий конструктор авиационных двигателей) – в ту пору студенты МВТУ. Последнему было сделано открытое предложение: «Согласны ли Вы разработать чертежи изобретенной мной машины! При помощи таких машин в одну ночь будет совершен прорыв всего германского фронта, и Россия выиграет войну...». Микулин, натурально, согласился.

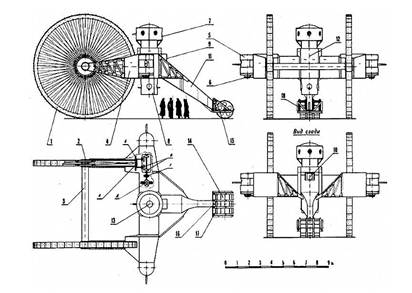

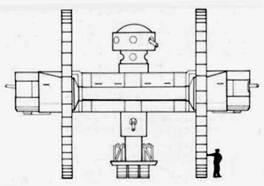

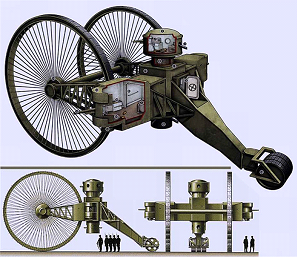

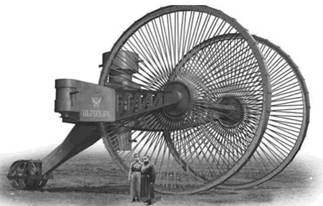

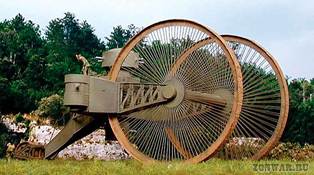

В целом, конструкция выглядела, как большой орудийный лафет, поставленный на огромные колеса. (Рис.3)

Рис.3 – Машина Лебеденко, проект, 1915г.

Два передних колеса со спицами имели тавровое

сечение и диаметр

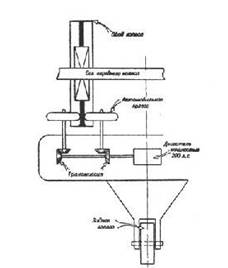

Рис.4 - Схема привода ведущих колес.

Заднее колесо меньшего диаметра, состоявшее из трех роликов диаметром 1,5 метра, опиравшееся на хвостовую станину, могло поворачиваться на специальном шарнире, но не было управляемым. Поворот всей машины осуществлялся за счет разной скорости вращения ходовых колес при помощи увеличения или уменьшения оборотов двигателей. В случае заклинивания ходового колеса на каком-либо препятствии катки, пробуксовывая по ободу, выполняли функцию предохранительной муфты.

Правда, в некоторых источниках пишут, что управление по курсу производилось при помощи задней направляющей тележки, на которую опиралась хвостовая станина, а задний каток являлся ведущим.

Пишут, что расчет колес и привода к ним сделал Н. Жуковский, а расчет всей конструкции выполнил г-н Стечкин.

Т-образный коробчатый корпус

имел ширину

Рис.5 – Машина Лебеденко, художественные эскизы.

Любопытно, что разработка велась без ведома ГВТУ, и в дальнейшем никогда военными не рассматривалась. Средства на постройку своей машины Лебеденко решил искать не у военных, а у Союза земских городов, точнее у организации Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов). Не исключено, что этот шаг был обусловлен знакомством профессора Жуковского с председателем Союза князем Львовым. После проведения предварительных расчетов Лебеденко, Микулин и Стечкин изготовили деревянную модель машины 1:30 с 30-сантиметровыми никелированными колесами и приводом от граммофонной пружины (Рис.6).

Рис.6 – Модель танка Лебеденко.

Помещенную в шикарный ларец из красного дерева эту модель продемонстрировали князю Львову, через которого Лебеденко добился Высочайшей аудиенции 8 января (21 января по новому стилю) 1915 года.

Модель произвела на Николая II благоприятное впечатление: на полу в кабинете императора она «легко преодолевала «препятствия», взбираясь на толстые тома «Свода законов Российской империи». (Рис.7)

Рис.7 – Модель машины Лебеденко, преодолевающая тома «Свода законов Российской Империи». Современная реконструкция.

Приводят, что, некий царедворец описывал этот эпизод примерно так: якобы, в течение получаса император и изобретатель ползали по полу, гоняя модель по комнате и умиляясь, как уменьшенная копия машины без особого труда переползает через разбросанные на ковре тома «Свода законов Российской Империи».

Николай II попросил оставить ему модель и распорядился открыть финансирование проекта. Видимо, император действительно связывал с новой боевой машиной большие ожидания, о чем упоминал даже в одном из писем к супруге. В результате, на изготовление боевой машины Союз земских городов выделил немалую по тому времени сумму - 210 000 рублей. Так в Москве по адресу: Садово-Кудринская, д.23. появилось новое конструкторскою бюро.

Новая машина получила несколько названий: «Нетопырь» (при переноске модели машины за задние колёса она напоминала летучую мышь со сложенными крыльями, свесившуюся под потолком); «Мастодонт» (ввиду его колоссальных размеров); «Царь-танк» - это название появилось в литературе уже после революции. Конструкцию начали собирать в конце июля 1915 года.

Сборка машины

выполнялась посекционно, подобно тому, как предполагалось делать это на фронте.

Т.е. к месту действия машину планировалось доставлять по железной дороге в

разобранном виде и в непосредственной близости от фронта производить ее сборку.

Сборка деталей «Мастодонта» проводилась в манеже у Хамовнических казарм, а

колеса изготавливались недалеко от Дмитрова. После этого узлы и агрегаты танка

перевезли в Дмитровский лес у станции Орудьево в

Процесс производства не обошелся без неприятностей. Из-за острого дефицита броневой стали вместо предполагаемых проектом 5-7-мм бронелистов пришлось использовать 8-10-мм. Конечно, это повышало защищенность изделия, но его масса возрастала с 45 до 60 тонн. Двигатели Maybach для «Нетопыря» сняли со сбитого в 1914г. немецкого «цеппелина». Известно, что 23.8.1914г. немецкий «цеппелин» заводской номер LZ 20 (Рис.8), тактический индекс Z V во время Танненбергской битвы после нападения на Млаву в ходе разведывательного полета над Польшей совершил вынужденную посадку.

Рис.8 – Немецкий жесткий дирижабль типа LZ (на фото LZ 1, 1900г.).

Экипаж пытался

поджечь корабль. Однако началась атака русской кавалерии, и аппарат был

русскими захвачен. Вероятно, двигатели с этого дирижабля попали к Лебеденко.

Эти моторы развивали мощность

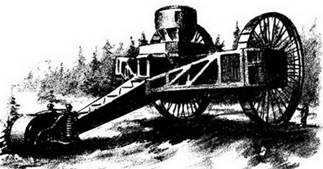

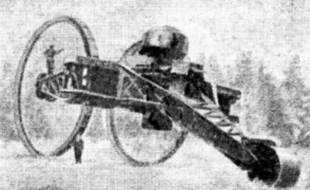

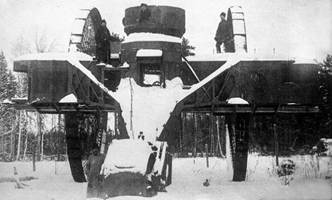

Сборку «Нетопыря» завершили в августе. 27 августа (9 сентября) 1915 года в присутствии представителей армии были произведены первые и… последние ходовые испытания готовой машины. (Рис.9)

Рис.9 – Машина Лебеденко на испытаниях, август 1915г.

Очевидно, не доверяя своё детище посторонним механикам, место водителя занял Микулин, а Стечкин, выполнявший роль моториста, запустил двигатели. Машина двинулась по деревянному настилу под аплодисменты и крики «ура» собравшихся внизу людей. Попавшаяся на пути береза тут же была сломана (Рис.10), что отчасти подтвердило расчеты конструкторов о пробивной силе их боевого мастодонта.

Рис.10 – Машина Лебеденко успешно ломает березу, реконструкция события.

Однако радоваться было рано – как только настил

кончился, «Нетопырь» смог проехать по мягкому грунту около

Рис.11 – Вид на задний каток.

Рис.12 – «Мастадонт», увязший в первой ямке, внизу - реконструкция.

Как ни старались Стечкин и Микулин, мощности «майбахов» явно не хватало - фрикционная передача на ходовые колеса оказалась неэффективной, когда колеса застревали или намокали — шины при этом проскальзывали. К тому же выяснилось, что диаметр заднего колеса слишком мал. Последующие попытки вытащить «Нетопыря» оказались безрезультатными в виду большой массы конструкции.

Понимая, что

проект терпит крах, группа Лебеденко сошлась во мнении, что для их изделия

требуются моторы мощностью не менее

Дорабатывать свою машину Лебеденко не стал, и осенью 1917 года уехал в Америку (некоторые, например, Стечкин считали, что Лебеденко умер в годы лихолетья), так и не представив отчет о количестве израсходованных на постройку своего танка денег.

Существует и другая версия истории постройки и испытания «Нетопыря». М. Коломиец считает, что сборку машины удалось завершить лишь в августе 1917 года. Видимо, Коломиец допускает, что моторы для танка Лебеденко, скорее всего, получили с немецкого дирижабля «Цеппелин» L-38, который 29 декабря 1916 года совершил вынужденную посадку в Курляндии. По Коломийцу, испытания соответственно, проводились не в августе 1915г., а в августе 1917г.

Детальное изучение проекта вскрывает целый комплекс проблем, позволяющих заключить о полной непригодности машины в качестве боевого инструмента на поле боя.

Налицо невероятная уязвимость этой машины (Рис.13) — простой залп шрапнели по спицам колёс гарантированно выводил танк из строя.

Рис.13 – Конструкция машины Лебеденко. Внизу – художественная компиляция.

А при удачном попадании в ступицу колеса, конструкция вообще складывалась, как карточный домик. При этом колоссальные размеры «танка» и невысокая скорость передвижения делали его идеальной мишенью. Кроме этого, даже 10-мм бронирование не защищало экипаж и двигатели от снарядов любого калибра. Конечно, можно было бы нарастить броню, установить на главные колеса сплошные диски, а диаметр и ширину заднего катка увеличить, но эти меры неизбежно вели к увеличению массы. Скрытая переброска таких колоссов к фронту тоже представлялась маловероятной. Таким образом, единственный успех, на который могли рассчитывать боевые машины Лебеденко, будь они построены серийно — психологический эффект. Правда, серийное производство машин Лебеденко представляется маловероятным — всё упиралось в отсутствие запаса мощных двигателей.

Существует также мнение, что проект машины Лебеденко считался заранее провальным и построен монстр был только для того, чтобы доказать полную несостоятельность будущих танков, как боевых машин. Якобы, это делалось в интересах британской разведки, стремившейся оставить Россию в техническом отношении на втором плане, но никаких документов, подтверждающих это мнение до сих пор не найдено – с позиции современных знаний такое утверждение выглядит абсолютно абсурдным.

Что касается

собственно «Нетопыря», то единственный образец вплоть до февральской революции

1917г. находился под охраной. М. Коломиец приводит документ, из которого

следует, что новая власть в конце 1918г. – начале 1919г. проявляла интерес к

брошенной машине. 23 февраля 1919 года Главное броневое управление Народного

комиссариата по военным и морским делам направило в Чрезвычайную комиссию по

снабжению Красной Армии следующий доклад: «По справкам, наведенным в Комитете

по делам изобретений ВСНХ, танк H. H. Лебеденко обладает следующими

свойствами: 1). Броня легко пробиваема навылет (1/4 дм. котельное железо); 2).

Третье колесо на хоботе мало размером, что вызывает большое удельное давление и

неизбежное застревание; 3). Вес танка колоссален — 2400 пудов (

Рис.14- Не исключено, что это фото сделано зимой 1918/1919гг., когда «танк и подступы к нему засыпаны снегом на большое расстояние».

Главное броневое управление полагает танк H. H. Лебеденко небоеспособным и не подлежащим использованию для боевых задач ввиду указанных свойств его, а затрату на раскопки танка для испытания его непроизводительными, что усугубляется еще тем обстоятельством, что он, несомненно, заржавел. Если Чрезвычком по снабжению Красной Армии полагает все-таки необходимым произвести испытание, то Главброней будет представлена смета на выполнение его». В приведенном документе несколько двусмысленно выглядит формулировка пятого пункта: «Скорость, которую удалось достигнуть Комитетом по делам изобретений ВСНХ при испытании этого танка, достигала всего 3 версты в час.». ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) был образован только 5 декабря 1917г. Таким образом, если воспринимать фразу буквально, то следует, что советским удалось не только еще раз завести танк, но и разогнать его до 3 верст в час? Скорее всего, человек, писавший записку, считал ВСНХ в определенном смысле преемником Земгора.

Огромная сюрреалистическая конструкция боевого монстра осталась ржаветь в лесу, на месте испытаний (Рис.15), местные жители постепенно растаскивали машину по частям, пока в 1923 году не последовало распоряжение разобрать конструкцию на металлолом.

Рис.15 – «Нетопырь» в начале 1920-х.

Среди местного населения района,

прилегающего к месту испытаний, лес, в котором находился полигон, и ржавело

чудище, получил название «лес Танка». В 2006 году, силами местных поисковиков

из «Космопоиска», на предполагаемом месте стоянки «Нетопыря» были обнаружены

небольшие фрагменты металлических деталей и цилиндрическая башня диаметром

Рис.16 – Современная реконструкция машины Лебеденко.