Бронетрактор «Аллис-Чалмерс»

Бронетрактор «Аллис-Чалмерс»

Россия

Бронированный полугусеничный трактор

|

масса |

12 т |

|

вооружение |

76-мм орудие 2 пулемета |

|

экипаж |

7 чел. |

|

мощность силовой установки |

68 л.с. |

|

проект |

1915-1916гг., Н.А. Гулькевич |

|

выпускался |

1916-1917гг., Путиловский з-д 1/2 шт. |

Основная статья: Русское

танкостроение 1911-1920гг.

К середине 1915 года русская армия накопила богатый опыт по использованию броневых автомобилей. К этому времени стало очевидно, что используемые в качестве базы для броневиков шасси обычных коммерческих автомобилей не годятся для этих целей. Одной из основных причин этого являлась, прежде всего, их низкая проходимость по грунтовым дорогам и полное отсутствие таковой при езде по бездорожью. Некоторые военные видели единственный выход из создавшегося положения — использовать для постройки бронеавтомобилей тракторную базу.

Одним из активных сторонников такого подхода был гвардии полковник артиллерии Н.А. Гулькевич. Гулькевич был известен склонностью к изобретательству. Ранее он создал экспериментальный складной штык с ножницами для резки проволоки и специальные отдельные ножницы (крепившиеся на стандартный мосинский штык или непосредственно на винтовку), которые позволяли солдату резать колючую проволоку, не вставая с земли. (Рис.1)

Рис.1

– Штык-нож конструкции полковника Гулькевича.

Будучи

офицером-фронтовиком, он

прекрасно понимал, что

в условиях современной

войны пехота, не

имеющая огневой поддержки

непосредственно на поле

боя, практически беспомощна

и обречена на гибель. Выходом из ситуации виделись бронемашины

типа «Гарфорд-Путилов», однако при всём своём весьма сильном вооружении, их проходимость

была ниже всяких

требований — по вязкому

грунту и грязи эти агрегаты передвигались

с огромным трудом.

Из этой ситуации

Гулькевич предполагал

выбираться посредством использования

тракторного шасси. 15 июля 1915 года Гулькевич направляет в Главное артиллерийское управление

рапорт, в котором разъясняет необходимость создания бронированной техники,

вооруженной пулеметами и пушками, на базе трактора: «Я нашел способ применить специальный двигатель, который можно

вооружить пулеметами и легкой пушкой, и так же свободно уничтожать проволочные

заграждения… Бронированные автомобили, которыми до сих пор единственно

пользовались для установки пулеметов, имеют тот недостаток, что не могут

проходить по всяким дорогам и тем более проходить через проволочные заграждения

и их уничтожать; между тем имеется «гусеничный трактор», который специально

предназначен для передвижения по всякому грунту, даже по вспаханным полям. Его

специальная конструкция соответствует еще одному важному предназначению:

разрывать и затаптывать в землю проволочные заграждения».

Полковник назвал свое детище «самодвигателем» – оно стало первым обозначением танка в русском языке, а собственно слово «танк» войдет в обиход позже.

В том же июле 1915г. Гулькевич получил патент на изобретенный им «новый способ бронирования и вооружения тракторного самохода, могущего свободно передвигаться при самых трудных условиях — по пахоте грязи снегу, оврагам».

Между тем рапорт Гулькевича отправился по инстанциям – из ГАУ документ переслали в Главное военно-техническое управление Русской Императорской армии (ГВТУ), из ГВТУ – в Изобретательную комиссию при Центральном военно-промышленном комитете. Только 18 января 1916 года Гулькевичу пришел запрос на предоставление проекта «с приложением к оному чертежей, пояснений или моделей».

Надо заметить, что Гулькевич оказался довольно инициативным изобретателем, время даром не терял и за время «простоя» подобрал тракторную базу, годную, по его мнению, для превращения в боевую машину. В качестве базы для бронирования Гулькевич выбрал полугусеничный артиллерийский тягач американской фирмы «Аллис-Чалмерс мотор трак» (Allis Chalmers Motor Truck). Десять таких машин были закуплены военным ведомством весной 1916 года для испытания в качестве тягачей тяжелых орудий (Рис.2).

Рис.2 – Испытания трактора «Аллис-Чалмерс» в Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме, 1916г.

«Аллис-Чалмерс» имел 50-киловатный (68 л.с.) карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения, работавший на газолине, трансмиссию, обеспечивавшую движение вперед на четырех передачах и задним ходом на одной, и независимую подвеску гусениц, которые могли поворачиваться одна относительно другой в вертикальной плоскости. На ходовых испытаниях «Челмерсы» показали намного лучшие результаты, чем более распространенные тогда «Холты». В отличие от других тракторов того времени, «Челмерсы» имели два направляющих колеса и намного меньшую массу, казались более легкими, проходимыми и мощными машинами. Эти преимущества позволяли рассчитывать на то, что после бронировки и вооружения, машины сохранят приемлемую подвижность.

3 марта 1916 года автор изобретения представил соответствующий проект. Одновременно Гулькевич сообщил, что на свои собственные средства он уже ведет бронировку такого трактора на Обуховском сталелитейном заводе (машина для бронировки была выделена ему военным ведомством). Получается, что Гулькевич заполучил один «Аллис-Чалмерс» раньше, чем машину оттестировали на полигоне в Ораниембауме. (Рис.3)

Рис.3 – Трактор «Аллис-Чалмерс» с установленным в его кузове полевым 76,2-мм дивизионным орудием.

Вскоре Изобретательная комиссия при Центральном военно-промышленном комитете одобрила проект и даже выделила изобретателю средства на достройку машины.

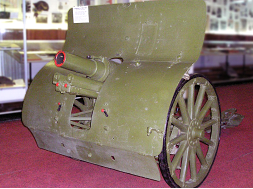

Изначально работа по бронетрактору велась силами Обуховского сталелитейного завода, но из-за его высокой загруженности военными заказами дальнейшие работы были переданы на Путиловский завод. 27 мая 1916 года полковник Гулькевич поставил ГАУ в известность, что планирует вооружить свой самодвигатель двумя пулеметами «Максим», двумя 37-мм орудиями Гочкиса и 76,2-мм горной пушкой Данглиз-Шнейдера (Рис.4).

Рис.4 - 76,2-мм горная пушка Данглиз-Шнейдера.

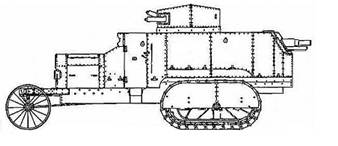

Однако последующие работы заставили разработчика отказаться от установки двух 37-мм орудий - внутри корпуса машины не хватало места, чтобы разместить пушки с расчетом. (Рис.5)

Рис.5 – Окончательная схема бронированного трактора Гулькевича, 1916г.

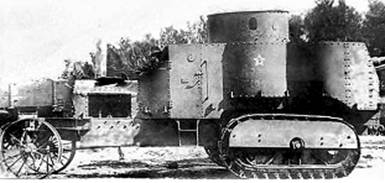

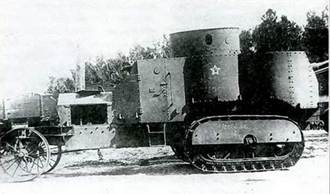

В ноябре 1916 года первый бронетрактор, получивший имя «Илья Муромец», был закончен. (Рис.6)

Рис.6 – Общий вид бронетрактора Гулькевича.

Фото около 1920г., вместо имени «Илья Муромец» на борту машины красуется название «Красный Петербург».

Конструктивно

бронированный трактор значительно

отличался от обычного.

Для повышения маневренности в бою машину оборудовали вторым постом управления,

установили стартер и усилили передние колеса (также имевшие привод от двигателя), обеспечивавшие управление трактором на ходу. В связи

с этими новшествами ходовая часть подверглась изменениям. Без

изменений остались трансмиссия

с 5 передачами и двигатель, развивавший

мощность

Корпус бронетрактора собирался (склепывался) из листов катаной броневой стали толщиной 6,5 мм.

Компоновка

машины была с передним расположением моторного

отделения, трансмиссии. Далее размещался

передний пост управления, где находилось место водителя.

В средней части располагался боевой отсек,

на крыше которого

была установлена большая

цилиндрическая башня с

двумя пулеметами «Максим» в специальных шаровых установках

конструкции Гулькевича.

Питание пулемётов обеспечивалось

при помощи патронных

лент по 250 патронов в каждой. Чтобы погон башни оптимально вписался в обводы корпуса, пришлось

сделать бортовые секции,

заодно увеличив пространство

внутри машины. Кроме того, в средней

части находились запасы горючего. В задней

части бронетрактора,

кроме дополнительного поста

управления и боеукладки, была размещена

76,2-мм

противоштурмовая пушка образца 1910г., аналогичная

устанавливавшейся на бронеавтомобилях «Гарфорд-Путилов».

(Рис.7)

Рис.7 – Кормовое размещение орудия на бронетракторе

Гулькевича.

Кормовое расположение

артиллерийского вооружения объясняется

тем, что большинство

русских бронеавтомобилей выходило в бой задним ходом, дабы иметь возможность быстро

выйти из-под обстрела. Что касается выбора 76,2-мм противоштурмовой пушки,

то это орудие подходило в первую очередь потому, что обладало хорошими по тому времени баллистическими характеристиками,

имело очень небольшую

отдачу и откат ствола.

В боекомплекте использовались

снаряды от горной

пушки образца 1909

года, но с уменьшенным зарядом. Максимальная

начальная скорость осколочно-фугасного

снаряда массой

При полной боевой нагрузке с экипажем из 7 человек, масса забронированного трактора составляла 12 тонн, а скорость по дороге 12-15 км/час.

«Илья Муромец», был представлен «на суд военных» в ноябре 1916 года. В ходе проводившихся под

Петроградом в ноябре-декабре испытаний,

бронетрактор подтвердил

своё ожидаемое превосходство

в проходимости над

броненавтомобилями, хотя скорость передвижения

по грунтовой дороге

оказалась ниже расчётной

и составила всего

12 км/ч. Таким образом, по вооружению, бронированию и

скоростным характеристикам бронетрактор был практически аналогичен «Гарфорду», однако был

лишён основного недостатка

последнего — скверной проходимости, так что в целом машина удовлетворила военных. Кроме

того, существенным доводом

«за» являлась возможность

буксировки бронетракторами 107-мм пушек образца 1910 года вместе с боеприпасами.

Разрабатывая тактические планы боевого применения бронированных тракторов своей конструкции, полковник Гулькевич предлагал использовать их массированно, придавая по 40 машин каждому армейскому корпусу в качестве эффективного средства прорыва укрепленных позиций противника: «Если опыты дадут вполне блестящие результаты, необходимо приступить немедленно к массовому производству предложенных мною бронированных и вооруженных самодвигателей по расчету не менее 40 экземпляров на корпус, дабы ни под каким видом не выпускать в действующую армию один или два аппарата, так как противник может воспользоваться и изготовить их еще в большем числе и размере, чем мы». По замыслу Гулькевича, в бою часть машин должна была буксировать 107-мм (42-линейную) полевую пушку и боеприпасы к ней вслед за пехотными порядками, что обеспечило бы эффективную артиллерийскую поддержку и способствовало бы успеху наступления в глубине обороны противника.

Учитывая вышеуказанные доводы, военное ведомство в конце 1916 года выдало Путиловскому заводу заказ на постройку второго опытного бронетрактора, получившего название «Ахтырец» (в честь Ахтырского гвардейского полка) с тем, чтобы, как считают, отточить технологию производства и подготовить массовую постройку машины. К марту 1917 года «Ахтырец» был изготовлен, а в апреле успешно прошёл все испытания. В скором времени оба бронетрактора были включены в состав Запасного бронедивизиона в Петрограде и в перспективе предназначались к отправке на фронт. Однако принять участие в боях с немцами бронетракторам так и не довелось. После Февральского переворота Временное правительство было вынуждено держать в городе значительные армейские силы, включая бронемашины. Таким образом, весь Запасной бронедивизион застрял в Петрограде. После событий 25 октября 1917 года почти весь состав Запасного бронедивизиона был захвачен большевиками.

В октябре 1917 года «Илья Муромец», переименованный в «Красный Петербург», охранял Смольный, а «Ахтырец» 29 октября 1917 года вместе с тремя другими бронеавтомобилями отправили в Москву устанавливать власть Советов. 1-2 ноября бронетрактор участвовал в боях на Кудринской площади, улицах Поварской и Бронной, поддерживая огнем отряд подольской Красной гвардии. (Рис.8)

Рис.8 – Пишут, что на фото запечатлен бронетрактор «Ахтырец» на московской улице. 4 ноября 1917 года.

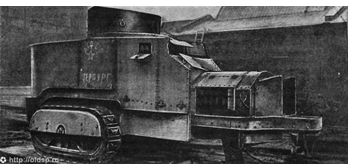

В сентябре 1918 года «Ахтырец» был отправлен в Казань, где вошел в состав 3-го автобронеотряда Красной Армии. В течение 1918-1919 годов броневик-танк участвовал в боях на Восточном фронте, а в январе 1920 года прибыл для ремонта в Москву. «Красный Петербург» всю Гражданскую войну числился в резерве Броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 1922-1923 годах из-за отсутствия запасных частей обе машины пошли на слом. (Рис.9)

Рис.9 – Один из бронетракторов Гулькевича в РККА, бывший «Ахтырец».

По другой версии, был построен только один экземпляр бронетрактора Гулькевича – «Ахтырец», переименованный в 1919-1920гг. в «Красный Петербург». (Рис.10)

Рис.10 – «Красный Петербург»/«Ахтырец» на свалке, 1920-е годы.