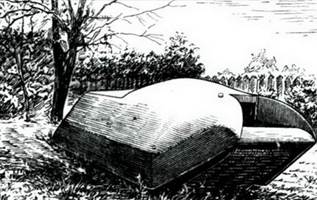

«Вездехо́д»

Пороховщикова

(Художественная

реконструкция)

«Вездехо́д» Пороховщикова

Россия

Сверхлегкий по массе танк сопровождения пехоты

|

4 т |

|

|

вооружение |

1 пулемет |

|

экипаж |

1-2 чел. |

|

мощность силовой установки |

10/20 л.с. |

|

проект |

1914-1915гг., Пороховщиков |

Основная статья:Русское танкостроение 1911-1920гг.

В августе 1914г. штабс-капитан Александр Александрович Пороховщиков (Рис.1) обратился в Ставку с предложением построить легкую вездеходную бронированную машину, вооруженную пулеметом для непосредственной поддержки пехоты на поле боя – «Вездеход».

Рис.1 – Александр Александрович Пороховщиков (1893–1942гг.).

Изобретатель, летчик (после начала Первой мировой войны Пороховщиков построил перспективный самолет-разведчик «Би-Кок», впоследствии спроектировал учебный самолет П-IV, который изготавливался в 1920-е годы и использовался для подготовки советских летчиков) и владелец собственных мастерских (ему принадлежали две мастерские — в Риге и Петрограде, имевшие в своем составе следующие отделения: самолетов, вездеходов, двигателей, повозок, самоходов, военного снаряжения, электротехническое, железнодорожное и секретное).

Сама идея, видимо, посетила Пороховщикова летом (- возможно, в августе) 1914г., когда на Комендантском аэродроме в Петербурге он наблюдал за учениями новобранцев. Вот, что он писал о возникновении идеи: ««На поле шло учение новобранцев. Глядя на солдат, перебегавших цепью, я подумал: невеселая штука — бежать в атаку под пулеметами врага. А что, если послать на штурм окопов не людей, беззащитных против свинцового ливня, а машину, одетую в броню, вооруженную пулеметами… Конструктивное решение я увидел в постановке бесконечных лент или гусеничных ходов тракторного типа…».

Уже в августе 1914г., он обратился в Особый комитет по усилению флота, обещая создать амфибийную вездеходную бронемашину на гусеничном ходу.

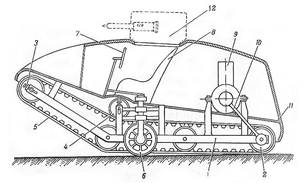

В августе Пороховщиков никаких существенных документов не предоставил, но, говорят, этой идеей заинтересовался Верховный главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич. 24 декабря 1914г. изобретатель представил Главному начальнику снабжений Северо-западного фронта генералу Данилову готовые чертежи и смету на постройку боевой машины, которую автор назвал «Вездеход» (Рис.2).

Рис.2 – Схема «Вездехода» Пороховщикова, 1914г.

1 – рама, 2 – ведущий барабан, 3 – направляющий барабан с натяжным приспособлением, 4 – прижимной барабан, 5 – тканевая гусеница, 6 – «рулевое» колесо, 7 – руль, 8 – сиденье, 9 – двигатель, 10 – карданный вал, 11 – корпус, 12 – пулеметная башня.

Конструкция машины выглядела следующим образом. Несущая рама гусеничного шасси должна была собираться из швеллеров. Соединения клепаные или болтовые (- встречаются также утверждения, что предполагался сварной каркас). Каркас (рама) опирался на одну широкую гусеницу из прорезиненной ткани, натянутую на четырех пустотелых катках - барабанах. Барабаны крепились к стальной раме на шарикоподшипниках, т.о. рама являлась несущей конструкцией. Три барабана выполняли функции опорных катков, а четвертый – передний – направляющий барабан с натяжным приспособлением, служил в качестве ленивца, он был заметно приподнят над опорной поверхностью. От направляющего барабана отходили оси, которые входили в особые прорези стальной рамы, где они закреплялись с помощью двух винтов. Натяжка гусеницы регулировалась движением этого барабана вдоль прорезей. Задний барабан был ведущим, вращение на него передавалось через механическую планетарную коробку передач и карданный вал от карбюраторного двигателя. Для формирования верхней ветви гусеницы, проходившей под всем днищем корпуса, установили дополнительный – пятый - барабан, который прижимал гусеницу сверху.

Широкая резиновая лента-гусеница, охватывавшая барабаны, должна была обеспечивать низкое удельное давление на грунт - всего около 0,05 кг/см.кв. и, соответственно, хорошую проходимость, а также исключала вероятность посадки днищем на препятствие.

В поперечной плоскости в средней части рамы, по обеим ее сторонам по бокам от гусеницы, имелись две колонки с небольшими колесами, за счет которых конструкция могла поворачиваться. Колеса были связаны со штурвалом с помощью системы тяг и поворотных вилок. Разворот колес влево или вправо приводил к развороту всей машины в ту или другую стороны. Считалось, что при маневрировании достаточно сравнительно небольшого отклонения колес и возникший момент занес бы корму, изменяя направление движения.

Предполагалось, что по дорогам с твердым покрытием «Вездехода» пойдет на двух колесах и заднем барабане, а на слабом грунте, при естественном заглублении колес, — ложился на гусеницу.

Исходя из конструкции аппарата, на твердом покрытии «Вездеход», действительно, мог двигаться одновременно на передних колесах и моногусенице, на которой лежали 3 нижних барабана, включая задний – ведущий. Движение по мягкому грунту на гусенице на практике отнюдь не исключало и движение колес по грунту. Так что машину эту следует относить к особому типу полугусеничных конструкций, т.е. когда транспортное средство одновременно двигается на колесах и гусенице.

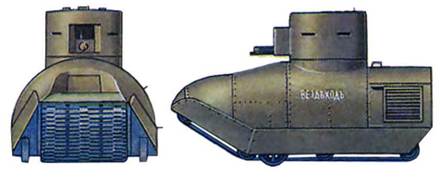

Предварительные расчеты Пороховщикова пришлись

по душе высшему военному руководству: кроме

высокой проходимости Пороховщиков

обещал и плавучесть

машины. (Рис.3)

Рис.3 – «Вездеход» Пороховщикова, художественный эскиз.

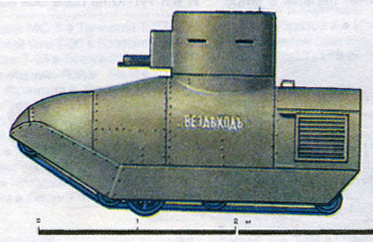

Боевая машина представляла собой моногусеничный, относительно нетяжелый агрегат, расчетная масса: 3,5-4 т при габаритах: длина – 3,6 м, высота (без башни) – 1,5 м, ширина – 2 м. (Рис.4)

Рис.4 – Предполагаемый внешний вид «Вездехода».

Машина снабжалась обтекаемым корпусом с нишей воздухозаборника впереди. Корпус «Вездехода» должен был быть водонепроницаемым, вследствие чего аппарат мог преодолевать незначительные водные преграды (- правда, не ясно за счет чего аппарат имел бы возможность передвигаться по воде).

Предполагалось, что броневая защита данной боевой машины будет многослойной. Проблемой многослойной брони Пороховщиков занимался параллельно. Броня состояла из лицевого 2-мм стального цементированного листа, амортизирующей прокладки из волос и морской травы и еще одного стального листа. Суммарная толщина брони составляла 8 мм.

«Железная» броня по Пороховщикову, по идее своей основана на вполне оригинальном новом, перспективном принципе и представляла собой комбинацию упругих и жестких слоев металла и особых вязких и упругих прокладок. Автор писал: «Как материал для брони взято обыкновенное котельное железо (листовое). Железо это обработано или в горячем, или даже в холодном состоянии по особому способу, весьма дешевому, легкому и скорому. Железо, обработанное по такому способу, может быть легко обделываемо, то есть его можно гнуть, сверлить, резать и даже сваривать, что имеет колоссальное значение при постройке броневых машин: как известно, применяемые ныне сорта стали не только не позволяют себя сваривать, но даже невозможно просверлить простую дырку… Для внутренних прокладок изобретатель, после колоссального количества опытов, остановился на особом сорте морской травы, сушеной и спрессованной, дающей при пропитывании ее определенным составом вязкую и упругую подушку. Такой травы в России также можно получить повсюду».

Бронекорпус изготавливали отдельно от ходовой части «Вездехода». Для испытания своей брони Пороховщиков получил у военных легковой автомобиль «Форд-Т» (Рис.5).

Рис.5 - Автомобиль «Форд-Т» с корпусом из «железной»

многослойной брони на испытаниях. 1915 год (РГВИА).

Бронекорпус подвергли испытаниям на пулестойкость и общую жесткость. Хотя многослойная броня Пороховщикова продемонстрировала удовлетворительную пулестойкость, выяснилось, что она «представляет больший объем и вес» - в результате ГВТУ признало броню Пороховщикова неприемлемой для использования на бронемашинах из-за большой массы и сложности изготовления.

Специальный фальшборт прикрывал ходовую часть гусеничного механизма «Вездехода». Одногусеничный движитель «Вездехода» состоял из резиновой ленты. Гусеница была широка и позволяла бронемашине Пороховщикова не оседать днищем на препятствие, а преодолевать его.

Планировалось, что «Вездеход» будет оснащаться одним или двумя пулеметами, которые будут находиться наверху боевой машины, в ее цилиндрической башне.

Водитель и командир (он же стрелок) размещались в средней части корпуса, «плечом к плечу», на двух установленных рядом сиденьях. При такой компоновке командир машины, являвшийся ещё и пулеметчиком, мешал бы водителю. По другой версии, в экипаж танка входил только один человек, выполнявший функции водителя и стрелка. Установка даже одного пулемета «максим» в цилиндрической башне и боезапаса (по различным источникам он должен был составлять от 8000 до 10000 патронов) представлялась крайне затруднительной из-за большой тесноты внутри корпуса.

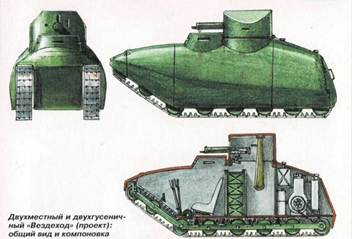

Современные энтузиасты в попытке улучшить проект Пороховщикова предлагают картинки двухместной машины с размещением членов экипажа друг за другом (один, водитель – спереди, второй – в башне), но такие улучшения не имеет исторической основы. (Рис.6)

Рис.6 – Фейковый рисунок двухметсной машины по теме «Вездеход» Пороховщикова.

Таким образом, в конструкции были предусмотрены все основные элементы современных боевых машин — броневой корпус, вооружение во вращающейся башне, двигатель внутреннего сгорания, гусеничный движитель, водонепроницаемость.

9 января 1915 года изобретатель попал на приём

к генералу Данилову –

проект одобрили, проектные данные были оговорены в особом докладе № 8101. 13

января

15 мая 1915 года постройка опытного образца гусеничной машины «Вездеход» Пороховщикова (Рис.7) завершилась.

Рис.7 – Построенный образец «Вездехода», май 1915г.

Опытный образец не имел башни, вооружения и брони и, судя по фотографии, не имел по ширине 2 м – машина получилась одноместной.

В качестве силовой установки на «Вездеходе»

использовался двигатель с легкового автомобиля «Форд-Т» мощностью

На опытном шасси смонтировали деревянный макет корпуса, обшитый фанерой. (Рис.8)

Рис.8 – Прототип «Вездехода» без вооружения, 1915г., реконструкция.

На реконструкции элементы ходовой изображены не вполне верно – добавлены некие опорные колеса, а также пририсованы не имевшие места в реальности заклепки на корпусе.

Сиденье для водителя находилось в средней части корпуса.

То есть, построенный «Вездеход» являлся, скорее, действующей фанерной моделью предложенного аппарата и мог выступать исключительно в качестве испытательного стенда.

18 мая (по другим сведениям, 13 мая) 1915 года прошли испытания или пробный пробег «Вездехода». Пороховщиков испытал свою

машину в пробеге

по хорошей дороге.

При испытании её

скорость достигала 25

км/час (по другим сведениям,

20 июня 1915г. машину вновь вывели на испытания, на этот раз официальные. Результаты зафиксированы комиссией в акте №4563 гласят: «…означенный «Вездеход» легко идет по довольно глубокому песку со скоростью около двадцати верст в час; в дальнейшем «Вездеход» перешел на среднем ходу канаву с пологими (около 40 градусов) откосами, шириной по верху три и глубиной около одного аршина… Все значительные выбоины и значительные неровности поверхности «полкового двора», где производились испытания, «Вездеход» брал легко, на полном ходу. Поворотливость вполне удовлетворительная; в общем «Вездеход» прошел по грунту и местности, непроходимой для обыкновенных автомобилей» (Редакционная статья «Родина танка — Россия» в газете «Известия» ВЦИК №205 (1644) от 13.09.22). Однако вскрылись и недостатки. Помимо проблемы с соскоком гусеницы выявилось, что механизм поворота на ходу оказался крайне ненадежным и при испытаниях, в ряде случаев, водителю приходилось пользоваться шестом.

В связи с эвакуацией Риги, все работы по «Вездеходу» перевели в Петроград, куда перевезли и саму машину. Ее доводка продолжилась в «Соединенных мастерских Пороховщикова» («соединенные» - обозначало, что рижская мастерская объединена с петроградской). Лишь к концу года удалось решить проблему с лентой, для чего на ее внутренней стороне сделали три продольных гребня – центрирующих выступа, а на внешней гладкой поверхности барабанов — по три кольцевых выточки - желоба. Благодаря этому лента при движении машины не съезжала с барабанов.

29 декабря

Конструктор признал (заявление

Пороховщикова от 03.01.1916г.), что первый образец созданного им «русского

танка» действительно обладал

рядом недостатков, но

все они являлись

причинами отхода от

проекта. По его мнению, можно было добиться намного лучших

результатов, если бы

«Вездеход» имел большее

расстояние между барабанами,

более мощный двигатель

и рифленую гусеничную

ленту.

Действительно, резиновая гусеница вызывала нарекания военных. Однако в ходе испытаний вскрылся глобальный конструктивный недостаток - фактически «Вездеход» мог двигаться только по прямой, поскольку поворот направляющих колес влево-вправо мог привести к их полной поломке. Поэтому 6 февраля 1916 года, рассмотрев результаты всех испытаний «Вездехода», начальник инженерных снабжений армий Западного фронта направил в ГВТУ следующее письмо: «По истечении годичной работы, с расходом 8500 рублей и неоднократных испытаний в течение этого времени, изготовленный экипаж теперь при испытаниях не удовлетворил положенным требованиям и не выказал вообще особенных положительных качеств. Ввиду такого положения дела Главный Начальник снабжений приказал — конструирование средствами фронта названного экипажа прекратить, и предложить изобретателю предоставить изготовленный им экипаж в ГВТУ». Предполагалось, что к 1 марта 1916 года «Вездеход» со всеми материалами по его испытаниям поступит в Главное военно-техническое управление – машина Пороховщикова не считалась боевой в виду отсутствия на ней бронирования и вооружения, и в документах она фигурировала как «самоход», то есть автомобиль. Более того, ГВТУ требовало от Пороховщикова возврата потраченных на проект денег, считая, что часть из них была израсходована нецелевым образом.

Итак, несмотря на обилие новаторских решений: перспективное многослойное бронирование, предполагаемое наличие башни для вооружения, применением планетарной коробки передач и рулевого управления - в начале 1916г. проект был «заморожен», финансирование дальнейших работ по усовершенствованию моногусеничной бронемашины прекращено.

Однако изобретатель не был удовлетворен

таким решением. Пороховщиков не стал торопиться с

передачей «Вездехода» в ведение ГВТУ. Сначала он ссылался на неисправность

машины и необходимость ремонта, затем на перерасход собственных средств на ее

изготовление. Более того, он задержал у себя 15 солдат-мастеровых и переданный

ему на время работ казенный автомобиль «Форд-Т» (видимо, на котором он

испытывал свою многослойную броню). Спустя 4 месяца – 13.06.1916г. конструктор

пишет письмо в Технический комитет ГВТУ, в котором утверждает, что средств, отпущенных

государством на постройку «Вездехода», не хватило, и, де, он ассигновал

перерасход на свой счет, и далее: «Позволю себе указать, что в самом недалеком

будущем предполагаю начать постройку нового усовершенствованного экземпляра

«Вездехода», что, однако, задерживается отсутствием свободных материальных

средств». В таком духе ситуация тлела до октября 1916г. Впрочем, неясно, в

конце концов, исполнил ли изобретатель волю заказчика – передал ли свой

«Вездеход» ГВТУ и вернул ли в казну истраченные на него деньги.

25 сентября ст. ст. (7 октября) 1916 года в газете «Новое время» появилось первое сообщение о применении англичанами нового оружия — «сухопутного флота». Это была русскоязычная перепечатка статьи военного обозревателя газеты «Таймс» — «Сухопутный флот»: «...Несомненно, что в этом деле мы первые. Теперь эта дьявольская машина принадлежит нам и только нам». А уже 29 сентября (11 октября) в той же газете напечатали публикацию А.А. Пороховщикова с заголовком «Сухопутный флот — русское изобретение». Лейтмотивом статьи являлось утверждение, что еще за два года до появления английских танков Пороховщиков изобрел подобную машину. В статье также явно сквозила обида заинтересованного лица, которое «вскрыло» перед широкой общественностью некую «неприглядную роль» Главного Военно-Технического Управления в задержке русских работ по созданию нового оружия — боевых вездеходных машин. Вероятно, из этой статьи и выросла, бытующая в отечественной историографии версия о том, что чиновники ГВТУ за взятку тормозили работу Пороховщикова. Суть версии заключается в следующем. Якобы, в 1915 году член французского Консультативного комитета по артиллерии специального назначения полковник Жан - Батист Эжен Эстиенн, находясь, в России, познакомился с проектом А. Пороховщикова «Вездеход». Далее Эстиенн через подкуп чинов русского военного министерства не только заполучил чертежи «Вездехода», но даже добился прекращения финансирования проекта Пороховщикова! Разумеется, коварный француз передал в июле 16-го талантливые чертежи русского военного инженера своему соотечественнику – всемирно известному автомобильному конструктору и директору Société des Automobiles Renault (Renault Automobile Company) Луи Рено (Louis Renault). Последнему оставалось лишь заменить моногусеницу на двухгусеничную ходовую часть и приписать себе лавры создания первого современного по компоновке и облику танка.

Чуть позже,

18 октября 1916г. Пороховщиков пишет Начальнику ГВТУ:

«24 декабря