«Рено русский»

«Рено русский»

СССР (РСФСР)

Легкий по массе пехотный танк

|

масса |

7 т |

|

вооружение |

37-мм орудие или 37-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

2 чел. |

|

мощность силовой

установки |

33,5 л.с. |

|

проект |

1919-1920гг., сборная бригада инженеров |

|

выпускался |

1920-1921гг, завод «Сормово» (НН) 15 шт. |

Основная статья:

Советское танкостроение 1918-1929гг.

Согласно общепринятой советской традиции, вождь мирового пролетариата, ознакомившись в апреле 1919г. с танком «Рено», присланным ему в подарок бойцами и командирами 2 Украинской советской армии, распорядился немедленно отправить машину на завод в Сормово и сделать по ее подобию советский аналог. Знакомство с деталями событий подмывают эту легенду.

После парада 1 мая 1919г., когда авиатор Б. Россинский провел танк «Рено» по Красной площади Москвы, Ульянов задал водителю Россинскому и присутствовавшим на параде военным специалистам массу вопросов о конструкции и боевой эффективности этого оружия. (Рис.1)

Рис.1 – Трофейный «Рено» на Красной площади, 1 мая 1919г.

Только 10 августа 1919г. совместно Совнарком (правительство РСФСР) и Совет военной промышленности приняли решение развернуть строительство танков типа «Рено». Главным специализированным предприятием для изготовления танков определялся завод в Сормово - многопрофильное машиностроительное предприятие, которое имело опыт строительства бронепоездов. Броню предполагалось поставлять с Ижорского завода, вооружение – с Путиловского, двигатели – с завода АМО (на заводе АМО шла сборка грузовиков FIAT 15 ter, двигатели которых, казалось, могли подойти для танков «Рено»).

22 августа коллегия правления Сормовского завода, ознакомившись с фотографиями машины, взяла на себя обязательство изготовить первый танк через девять месяцев, то есть, к лету 1920-го, а к концу того же года сдать заказчику полностью первые пятнадцать танков в составе пяти боевых групп (по 1 пушечному и 2 пулеметных танков в каждой). В некоторых источниках пишут, что первоначально речь шла о 10 танках. Правда, для начала работ заводчане просили доставить на завод трофейную машину - первый, неисправный танк «Рено», подаренный вождю, который к тому времени находился в московском спецгараже, как пишут, без всякой охраны.

Эталонный танк прибыл на завод 29 сентября 1919 года «в трёх крытых вагонах в разобранном виде». (Рис.2)

Рис.2 – Прибытие танка «Рено» в Нижний Новгород – на фото танк не в крытых вагонах, а на платформах.

Осмотр присланного Москвой образца обескуражил заводчан. Мало того, что танк прибыл без каких бы то ни было документов и спецификаций — сам танк доехал до завода «не целиком». Часть деталей была попросту украдена, причём как в Москве, пока танк стоял в гараже, так и в пути. Помимо деталей подвески и корпуса танка отсутствовали и такие важные элементы конструкции, как коробка передач, что сулило заводу колоссальные трудности. И. И. Волков, один из инженеров Сормовского завода, принимавших участие в проектировании первого советского танка, впоследствии вспоминал: «Приступать к строительству танков приходилось в исключительно трудных условиях. В стране разруха. Необходимой техники нет…. К нам на завод был прислан легкий танк «Рено», захваченный в боях на Южном фронте. Вот, говорят, наш образец. Делайте. А «образец» этот больше походил на груду металла, чем на настоящий танк. В нём отсутствовали важнейшие узлы. Не было мотора, коробки передач, множества других ценных деталей. Но унывать было некогда. В два месяца нужно было изготовить техническую документацию…».

Для изучения танка и изготовления рабочих чертежей машины на заводе приказом по Центроброни была организована особая бригада конструкторов в составе инженеров Крымова, Москвина, Салтанова и Спиридонова.

Уяснив сложность задачи, завод сдвинул срок сдачи первого танка на 1 октября 1920 года.

В начале октября у Сормовского завода появился конкурент. 3 октября 1919 года Совет военной промышленности выдал Ижорскому заводу предписание №2131 об организации производства 30 танков по типу трофейного Renault FT. Ижорский завод должен был организовать производство брони и сборку танков, на Обуховский завод ложилась сборка элементов ходовой части, вооружение поручалось изготовлять Путиловскому заводу. Позже Обуховский завод из числа предприятий-смежников исчез.

16 октября Совет военной промышленности распорядился направить с Ижорского завода на Сормовский завод группу инженеров и техников - «группа брони» в количестве 4 инженеров под руководством инженера-технолога Артемьева. Целями поездки были осмотр прибывшего туда танка и прояснение вопроса о возможности организации полного или частичного производства аналогичных машин на Ижорском заводе.

Тем временем, задача разработки моторно-трансмиссионной группы была возложена на завод АМО в Москве, которому было поручено «подогнать» двигатель «Фиат», для изготовления которого у завода имелась соответствующая оснастка, под габариты двигателя, стоявшего на эталонном танке Renault FT-17. Для осуществления «подгонки» на заводе была сформирована особая конструкторская группа в составе пяти конструкторов-чертёжников под руководством инженеров Пилоунковского и Калинина, причём последний назначался «ответственным за моторный агрегат» нового танка. Работа инженеров осложнялась тем, что недостающие узлы и агрегаты требовалось «восстановить» практически с ноля.

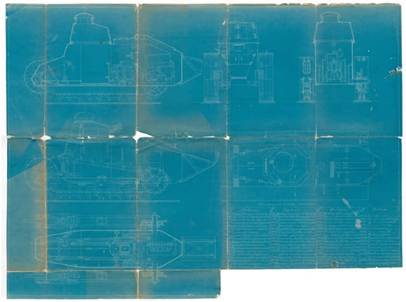

1 ноября 1919 года в целях координации действий заводов-изготовителей агрегатов танка, при Совете военной промышленности была создана специальная комиссия. Помимо указанных выше русских инженеров, в её состав вошли два специалиста из Франции — инженеры Дем и Розье, ранее работавшие на заводах «Рено», при этом Розье было поручено «изготовление всех чертежей и данных для нового танка». (Рис.3)

Рис.3 – Чертежи танка Renault FT, вероятно, выполненные в 1919-1920гг.

К середине ноября 1919г. заводы Путиловский и АМО получили заказы на вооружение, и моторно-трансмиссионные группы соответственно.

27 ноября Ижорский завод заявил, что может самостоятельно наладить выпуск танков типа «Рено» на своих мощностях. Согласно планам, через 2 месяца с момента получения необходимых деталей от смежников при условии привлечения дополнительных 60 человек (10 автомобильных механиков, 30 слесарей по обработке металлов и 20 сборщиков-котельных судостроителей) завод мог сдать первый танк. В следующем месяце планировалось выпустить 3 танка, а далее — по 5-6 танков ежемесячно. Чертёжная документация требовалась заводу за 3 месяца до выпуска первого танка, а двигатель и вооружение — за 2 месяца. Но к этому времени Совет обороны принял окончательное решение развернуть производство танков на Сормовском заводе.

В конце ноября 1919 года для облегчения копирования недостающих деталей Сормовскому заводу через завод АМО по личному распоряжению В. И. Ульянова были отправлены два автомобиля «Рено», «тяжелого» и «облегченного» типов.

Общее руководство работами по проектированию и изготовлению танков осуществляло Броневое управление главного военно-инженерного управления (ГВИУ), являвшееся заказчиком работ. На заводе за работами наблюдал комиссар Центроброни Иван Христианович Гаугель, который, правда, имел склонность решать возникающие в ходе работ проблемы при помощи ненормативной лексики и личного «маузера», чем нередко мешал рабочему процессу – хотя некоторые авторы считают, что благодаря гаугелевскому маузеру дело постройки первых советских танков было доведено до логического конца. (Рис.4)

Рис.4 - Мастера и инженеры Сормовского завода. Крайний слева – И.Х. Гаугель, август 1920 года. Справа фото Гаугеля крупным планом.

С октября по декабрь 1919 года спецбригада конструкторов выполнила около 130 чертежей узлов и агрегатов танка. Вновь обретенные узлы и агрегаты тут же воплощались «в металле» (правда, из низкосортной стали) и корректировались «по месту» в корпусе эталонного танка. (Рис.5)

Рис.5 – Эталонный «Рено» в качестве стенда для обкатки узлов и агрегатов, зима 1919г.

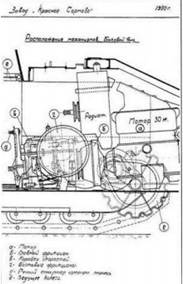

В конце 1919 года инженер Ф. Нефёдов разработал маршрутную технологию изготовления танка. Техническую документацию на машину в Сормово закончили к 1 января 1920 года. (Рис.6)

Рис.6 – Вверху - Утвержденный чертеж моторно- трансмиссионного отделения танка «Рено» Русский», 1920 г.

Внизу - проекции советского «Рено».

В литературе встречается утверждение, что советские все же не смогли втиснуть мотор от грузовика FIAT 15 ter в габариты родного «Рено» (видимо, за искл. эталонного образца), поэтому советские «Рено» имели кормовую часть танка немного шире.

Окончательно маршрутная технология была утверждена только в марте-апреле 1920 года, хотя к непосредственному изготовлению деталей завод приступил с конца декабря 1919г.

27 февраля 1920 года на Ижорский завод поступил заказ №88 на комплект бронелистов для 10 «танков малого типа системы «РЕНО» с вооружением в виде одного пулемёта». Предполагалось, что первый комплект бронелистов будет сдан 1 июля, а последний 1 ноября. В тот же день пришёл заказ №89 на комплект бронелистов для 5 танков с 37-мм пушкой «Гочкис». Этот заказ должен был выполняться с 1 августа по 1 ноября.

В мае 1920г. в Сормово начали собирать серию советских «Рено». Танки собирали в дизельном цехе Сормовского завода. Ижорский завод поставлял броневые катаные листы, по некоторым сведениям, толщиной 16 мм – на одну машину шло 250 пудов (4 т) брони. Увы, с бронёй для Сормовских танков на Ижорском заводе не заладилось. К изготовлению брони приступили в конце марта, но первая партия листов для двух танков была отправлена только 15 июня. Впрочем, и с ней всё было не гладко: согласно телеграмме из Сормово, прибывшая броня оказалась непригодной для установки на танки. Все листы были покороблены, а при правке раскалывались. Больше того, часть брони оказалась даже не нарезана. Такая халатность Ижорского завода ставила под угрозу план по выпуску, из-за чего развернулась бурная переписка. Завод АМО производил для первых танков 30-35 сильные двигатели типа «Фиат».

В июле 1920г. заказ на танки был выполнен на 37%. За август сводка гласит: «Изготовлено танков 1 шт — 100 %, но нет вооружения; 14 шт — до 42 % готовности».

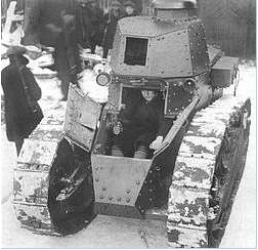

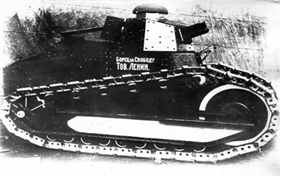

31 августа 1920 года на заводские испытания поступил первый образец (Рис.7), который получил имя «Борец за свободу товарищ Ленин» - говорят, такое мудреное название явилось плодом коллективного творчества пролетариев Сормовского завода – по типу буриме.

Рис.7 – Первый советский танк на испытаниях, вероятно, ноябрь 1920г.

За рычагами первенца сидел слесарь И.А. Аверин, в башню забрался сам Гаугель. Танк направился к дороге, которая связывала Канавино и Копосово. Машина преодолела маршрут, по пути взобравшись на довольно крутой песчаный холм. В качестве дополнительного испытания было решено проверить, сможет ли танк снести здание. Успешно снеся стену полуразрушенного дома в посёлке Варя по дороге на Канавино, «Борец за свободу товарищ Ленин» продолжил движение, успешно закончив ходовые испытания. На следующий день Гаугель направил телеграмму в Москву: «Доношу, что 31 августа 1920 года было проведено испытание на ходу первого танка. Первого сентября будет проведено второе испытание танка и проба оружия».

Сводка за сентябрь 1920г.: «1 танк готов, сдача задержана по не зависящим от завода причинам, 3 шт. — 85 %, 11 шт. — до 40 %». Октябрь 1920г.: «1 танк готов. 3 шт — 95 %, 1 шт — 75 %, 1 шт — 15 %». Ноябрь 1920г.: «1 шт отправлен в Москву, 2 шт — 100 %, 3 шт — 95 %, 1 шт — 30 %, 1 шт — 15 %».

В некоторых источниках сообщают, что первый танк продемонстрировали 7 ноября 1920г. на Красной площади – впрочем, маловероятно. Испытания машины проводились с 13 по 21 ноября 1920 года. 12 ноября в Сормово прибыла комиссия Совета военной промышленности, на следующий день состоялся пробный пробег. Он закончился на втором километре, поскольку соскочил ремень вентилятора. В тот же день состоялось техническое совещание. 14 ноября состоялся второй пробег длиной 7,5 километров, на сей раз удачный. Большинство членов комиссии убыли в Москву, а на заводе началась подготовка к государственным испытаниям. Они начались 17 ноября, за первый день участвовавший в них танк успешно прошёл 26,5 километров. Средняя скорость достигала 7,65 км/ч, а максимальная 8,89 км/ч. С учётом того, что танк шёл по грунту, покрытому льдом и талым снегом, это вполне нормальные результаты. Испытания продолжались до 20 числа, после чего танк разобрали для определения износа узлов и агрегатов. Всего он преодолел 64 километра, полностью выдержав программу государственных испытаний.

В «Краткой справке об изготовлении первого танка», посланной членами испытательной комиссии на имя В. И. Ленина (Рис.8), говорилось, что «танк выполнил всю программу испытаний и ныне представляет собой надежную боевую единицу». (Рис.9)

Рис.8 – Сообщение Ульянову от 1 декабря 1920г. и «Краткая справка» о производстве танков.

Рис.9 – Фотографии первого советского танка. Обращает на себя внимание, что на одних фото танк «Борец за свободу тов. Ленин» имеет короткоствольную пушку, а на некоторых длинноствольную.

По итогам испытаний был составлен список из 22 пунктов различных изменений. Завод обязался внести их в конструкцию танка в течение 1,5-2 недель. Одним из изменений была установка люков над баками, но некоторые машины такого люка так и не получили. Это же касается и лючка доступа к двигателю, предусмотренному на левом заднем борту корпуса – некоторые машины имели такой лючок, другие нет.

Комиссия определила процедуру приёмки танков. Согласно ей, танки с номерами 5, 10 и 15 проходили полный цикл испытаний, а остальные в сокращённом виде, с пробегом 26,5 километров. Кроме того, один танк изготовлялся с изменениями коробки передач, что должно было увеличить его максимальную скорость.

Курировать работы по постройке и испытаниям сормовских танков со стороны Совета военной промышленности назначили старшего инженера С.П. Шукалова (Рис.10) - его фамилия появляется в переписке с осени 1920г., именно ему теперь следовало докладывать о результатах испытаний.

Рис.10 - Сергей Петрович Шукалов, родился 1883г. Инженер Путиловского завода, одна из ключевых фигур советского танкостроения двадцатых годов, проектировал первые советские танки. Арестован в 1938г., осужден в 1941г. Обстоятельства, место и дата смерти неизвестны.

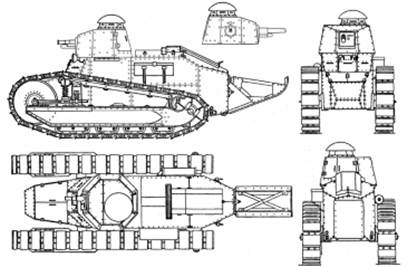

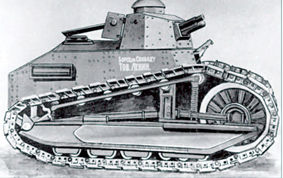

В целом, «Рено» советской постройки почти полностью

сохранил конструкцию своего прототипа и представлял собой однобашенный легкий

танк классической компоновки с противопульным бронированием. В литературе

приводятся следующие технические характеристики советского изделия: масса – 7 т,

длина – 4100 мм (4960 мм с хвостом), ширина – 1750 мм, высота – 2250 мм,

толщина брони: лоб – 16 мм, борт 16-13 мм, башня – 22 мм (иногда толщину брони

указывают: 7-22 мм), двигатель мощностью 33,5 л.с.,

скорость – до 8,5 км/ч, запас хода – 60 км. Экипаж танка состоял из двух

человек — механика-водителя, помещавшегося в передней части корпуса, и

командира-стрелка, размещавшегося в башне стоя на полу танка или полусидя в

брезентовой петле. Танк имел корпус коробчатой формы, собиравшийся из катаных бронелистов на каркасе при помощи заклепок. Корпус советского «Рено» существовал, минимум, в трёх

вариантах в зависимости от наличия или отсутствия лючков доступа к мотору и

бензобаку. (Рис.11)

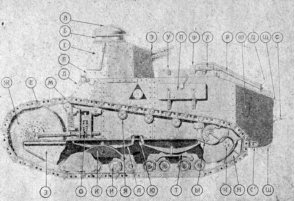

Рис.11 - Боковой вид из

инструкции по эксплуатации. В данном случае есть лючок доступа к мотору, но нет

лючков доступа к бензобаку.

Башня также имела каркасную структуру. Броневые листы обеспечивали удовлетворительную противопулевую защиту. При этом лобовые листы корпуса и башни устанавливались под большими углами к вертикали.

В качестве приборов наблюдения применялись смотровые щели, которые обеспечивали экипажу достаточно хороший обзор местности, кроме того, непростреливаемое («мертвое») пространство в направлении движения танка было очень небольшим.

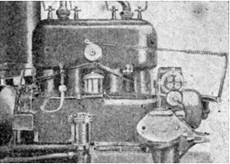

На танке «Рено-русский» устанавливался 4-цилиндровый карбюраторный однорядный автомобильный двигатель «Фиат» жидкостного охлаждения, производившийся на московском заводе АМО. (Рис.12)

Рис.12 – Двигатель «Фиат», «подогнанный» под советские танки «Рено».

Двигатель располагался продольно в кормовой части корпуса и был направлен маховиком в сторону носовой части. Четыре цилиндра диаметром 100 мм каждый объединены в единый блок, ход поршня — 140 мм. Картер — алюминиевый, двухчастный. Мощность двигателя составляла 33,5 л. с. при 1480 об/мин, что обеспечивало удельную мощность 4,5 л. с./т. Система зажигания — от магнето. Использовались магнето высокого напряжения марки «Дикси» или «Бош». Пуск двигателя производился из боевого отделения с помощью специальной рукоятки и цепной передачи или снаружи с помощью пусковой рукоятки. Охлаждение двигателя — жидкостное (водяное) с принудительным током охлаждающей жидкости в радиаторе. Карбюратор — типа «Фиат», шириной 36 мм.

Ёмкость топливного бака составляла 90 литров, что обеспечивало танку средний запас хода около 120 км.

Механическая трансмиссия состояла из конического главного фрикциона сухого трения (сталь по коже), 4-ступенчатой коробки перемены передач, бортовых фрикционов с ленточными тормозами (механизмов поворота) и 2-ступенчатых бортовых передач.

Ходовая часть советского «Рено» не имела существенных отличий от таковой у танка Renault FT-17 и, применительно к одному борту, состояла из 9 сдвоенных опорных катков малого диаметра с внутренними ребордами, 6 сдвоенных поддерживающих роликов, одинарных направляющего колеса большого диаметра и ведущего колеса заднего расположения.

Опорные катки каждого борта были сблокированы в четыре тележки (первая — три катка, остальные — по два). Тележки попарно соединялись посредством шарнира с балансирами, которые, в свою очередь, шарнирно подвешивались к полуэллиптическим стальным рессорам. Концы рессор подвешивались к продольной балке двутаврового сечения, крепившейся к борту корпуса танка. Вся эта конструкция прикрывалась броневыми листами, образующими открытые снизу рамы ходовой части. Такая конструкция подвески с фактическим отсутствием амортизаторов и малым динамическим ходом катков в ряде источников называется «полужёсткой». Верхняя ветвь гусеницы опиралась на шесть поддерживающих роликов, собранных металлическими боковинами в обойму, причём задний её конец крепился к раме ходовой части на шарнире, а передний подрессоривался винтовой пружиной, что в идеале должно было обеспечивать автоматическое натяжение гусеницы. Направляющее колесо располагалось в передней части рамы и крепилось в вилке с винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Ведущее колесо цевочного зацепления (за шарнир трака) размещалось в задней части рамы ходовой части. Крупнозвенчатая гусеничная цепь состояла из 33—34 литых траков с башмаком и двумя рельсами, по которым двигались опорные катки. Траки соединялись посредством пальцев, при этом шарнир прикрывался отгибом башмака трака. Ширина гусеницы составляла 324 мм, что обеспечивало танку опорную поверхность около 1 м² и удельное давление на грунт около 0,7 кг/см².

Танк имел нормальную опорную и профильную проходимость. Для увеличения профильной при преодолении рвов и эскарпов в кормовой части был установлен съёмный кронштейн («хвост»), аналогичный таковому у французского прототипа. С «хвостом» машина была способна преодолевать ров шириной до 1,8 метра и эскарп высотой до 0,6 метра. Кроме того, танк не опрокидывался при кренах до 28°, мог преодолевать подъём до 38° и спуск до 28°. Глубина проходимого брода составляла 0,5 метра. «Рено» обладал и неплохой для своих габаритов ударной силой — в частности, он мог валить деревья толщиной до 0,25 метра. Минимальный радиус разворота на месте равнялся ширине колеи машины (1,41 метра), хотя в общем случае радиус поворотливости машины оценивался в 2,5 метра.

Электрооборудование танка было выполнено по однопроводной схеме, напряжение бортовой сети 6 В. В качестве источника электроэнергии использовалась аккумуляторная батарея. Средств радиосвязи танки не имели.

А вот по вооружению и конструкции башни танки «Рено» советской постройки отличались и друг от друга, и от французского эталона.

Согласно первоначальному проекту, советский «Рено» должен был выпускаться в пушечном и пулемётном вариантах, причём на один пушечный танк приходилось два пулемётных. Таким образом, первая партия танков должна была включать 10 пулемётных машин и 5 пушечных. Связано это было, главным образом, с аналогичным составом вооружения «образцового» танка Renault FT-17, вооружавшегося либо короткоствольной 37-мм пушкой Puteaux SA 18, либо пулемётом Гочкиса.

Задача выбора конкретной артиллерийской системы была возложена на бывшего артиллерийского офицера Русской Императорской армии Макарова. В короткое время он изучил имевшиеся в распоряжении артсистемы подходящего типа и рекомендовал следующие орудия для вооружения танков:

37-мм траншейная пушка образца 1915 года (траншейная пушка Розенберга);

37-мм траншейная пушка Круппа (Грюзона);

37-мм морская катерная пушка Гочкиса.

Устанавливать орудия предполагалось в «качающейся люльке автомобильного образца». Окончательный выбор орудия определил тот факт, что пушки Розенберга и Грюзона остро требовались на фронте в качестве батальонных орудий. Таким образом, военные остановились на 37-мм морской пушке Гочкиса.

Предполагалось, что орудия для танков будут изыскиваться на военно-морских складах и поступать на Путиловский завод для капитального ремонта и регулировки, а также установки бронемаски и нового плечевого упора. На деле, однако, набор орудий оказался довольно пёстрым. В частности, из первых пяти орудий, прибывших на Сормовский завод с Путиловского в сентябре 1920 года, два представляли собой 37-мм пушки Puteaux SA 18 французского производства (причём одна с «левой», а другая с «правой» нарезкой), ещё две - короткоствольные пушки Гочкиса выпуска Обуховского завода, а пятая пушка являлась опять-таки французской пушкой Гочкиса, но на этот раз длинноствольной. Позднее, правда, выяснилось, что две из пяти пушек неисправны. Взамен них Путиловский завод прислал ещё два орудия. Остальные танки предполагалось вооружить 8-мм пулемётами Гочкиса.

Однако в конце 1920 года в Наркомвоенмор поступила информация, что производство во Франции пулемётного варианта Renault FT-17 прекращено, а имеющиеся танки перевооружаются пушками. В связи с этим, было принято решение вооружить пушками все советские танки «Рено», для чего в начале 1921 года Путиловскому заводу был выдан дополнительный заказ на ещё десять 37-мм орудий. Таким образом, несколько танков получили пушечно-пулеметное вооружение, которое размещалось в башне. Боекомплект таких танков состоял из 250 унитарных артиллерийских выстрелов. Для размещения боекомплекта служили брезентовые патронташи на 140 снарядов, размещавшиеся в средней части корпуса танка, под башней, на бортах (по 70 с каждого борта), а также обойма снарядных гнёзд на 120 снарядов над коробкой передач. Пулемётные ленты по 300 патронов каждая укладывались на полу боевого отделения в жестяных коробках. Количество лент не регламентировалось, но обычно их было 9—10 (итого 2700—3000 патронов).

В литературе встречается и несколько иная справка относительно вооружения советских «Рено». Пишут, что в наличие имелась только одна 37-мм пушка SA 18 – её-то и поставили на танк «Борец за свободу …» (- возможно, позже эта пушка была заменена). На вооружении же российского флота состояла 37-мм морская пушка Hotchkiss в двух версиях – пятиствольной и одноствольной. Появившиеся в годы Первой мировой войны пехотные и танковые пушки APX использовали те же самые боеприпасы. Возникла мысль наложить ствол морской пушки Hotchkiss на лафет SA 18. Так появилась «37-мм короткая танковая пушка системы Гочкиса», в которой использовался ствол от 5-ствольного варианта морского орудия. Унификация с SA 18 получилась максимальной, перевооружить танк можно было простой заменой ствола. Идея совместить в одноместной башне и орудие, и пулемет являлась инновацией - советские конструкторы стали первыми, кто реализовал такое решение. С правой стороны башни появилась шаровая установка пулемёта Hotchkiss Mle.1909. – не исключено, что эти пулеметы (возможно, вместе с шаровой установкой) снимались с трофейных танков Mark V. (Рис.13)

Рис.13 – На фото, помимо прекрасных лиц, хорошо видно размещение пушки и пулемета в одноместной башне советского «Рено».

Процесс производства машин тем временем шел своим чередом. Благодаря тому, что ситуация с поставкой броневых листов с Ижорского завода постепенно начала выправляться, к середине ноября 1920 года в Сормово наметился заметный прогресс. 9 ноября 1920г. состоялись первые стрельбы из пушки «Гочкис». Пушка была не новой: согласно отчёту, орудие №124 изготовили в 1895 году. Испытания в объёме 11 выстрелов, выполненных из орудия танка №2, показали удовлетворительные результаты.

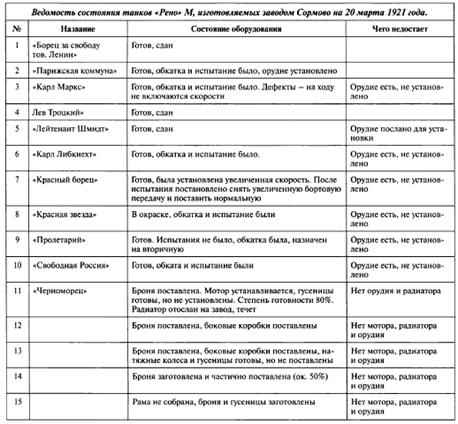

В декабре 1920г. «второй танк отправлен в Москву, сдано приёмщику 3 танка, ещё 3 шт. готовы 100 %, 1 шт. — 80 %, 1 шт. — 50 %, 1 шт. — 30 %». В январе 1921г. заказчику был отправлен еще один танк. В феврале и марте 1921г. закончено также по одному танку. (Рис.14)

Рис.14 – Состояние с производством советских танков «Рено» на 20 марта 1921г.

Апрель 1921г.: «Отправлено 5 шт., осталось 1 шт. — 100 %, 1 шт. — 97 %, 2 шт. — 85 %, 1 шт. — 45 %». Май 1921г.: «В основном готовы все, сдано приёмщику 9 шт. Образцовый танк отремонтирован и используется в качестве трактора».

Таблица – Производство советских танков «Рено».

|

1 |

«Борец за Свободу тов. Ленин» |

1 х 37-мм орудие |

|

2 |

«Парижская коммуна» |

1 х 37-мм орудие |

|

3 |

«Карл Маркс» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет (?) |

|

4 |

«Лев Троцкий» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

5 |

«Лейтенант Шмидт» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

6 |

«Карл Либкнехт» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

7 |

«Красный Борец» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

8 |

«Красная Звезда» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

9 |

«Пролетарий» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

10 |

«Свободная Россия» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

11 |

«Черноморец» |

Не вооружен |

|

12 |

«Илья Муромец» |

Не вооружен |

|

13 |

«Буря» |

Не вооружен |

|

14 |

«Керчь» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет |

|

15 |

«Победа» |

1 х 37-мм орудие 1 х 8-мм пулемет (?) |

Итого было произведено 15 танков, из них 2 пушечных, 10 пушечно-пулеметных (Рис.15) и 3 танка не имели вооружения.

Рис.15 – Советский пушечно-пулеметный танк типа «Рено».

Имеются данные, что весной 1921 года, после изготовления последнего танка «Рено-русский» из 15 заказанных, был построен 16-й танк, получивший название «Сувенир» и отправленный в качестве подарка боготворимому вождю пролетариата. На счет этого экземпляра в литературе встречается информация, что идея изготовления этой машины принадлежала члену коллегии заводоуправления Н.Д. Данилову. По его заданию К.А. Бердышев изготовил чертежи танка, получившего название «Сувенир». Судя по всему, речь идет о масштабном макете, который также изготовил Бердышев. Танк направили в Москву, а Бердышева за него премировали английским костюмом, двумя столами и четырьмя стульями. Другие авторы допускают, что под «Сувениром» скрывался капитально отремонтированный эталонный Renault FT-17, который по состоянию на май 1921 года использовался на заводе в качестве трактора. (Рис.16)

Рис.16 – Позади уткнувшихся носом в пашню советских начальников выглядывает некий трактор, допустить, что это пресловутый «Сувенир» - слишком смело…

Как явствует из приведенной выше таблицы каждый танк серии получал собственное имя. Что касается именования серии в целом, то здесь существуют разночтения. По данным М. Свирина, полученным в результате изучения оригинальных чертежей и маршрутных карт Сормовского завода, никаких индексов танку не присваивалось: в документах завода он проходил как танк типа «Рено», системы «Рено» или «Рено» с мотором «Фиат». В книге М. Фатьянова «Танк Рено-русский», выпущенной в 1927 году и являющейся по сути руководством по эксплуатации и обслуживанию танка, он обозначается как Рено-русский (через дефис), Рено русский (раздельно) или же: танк М. Рено-русский. При этом слово «русский» местами пишется как с заглавной, так и с прописной буквы. В ряде источников встречаются наименования: танк КС (сокр. от Красное Сормово) и танк М – видимо, «малый». Некоторые издания указывают прямым текстом, что эти обозначения не соответствуют действительности, хотя другие применяют их наравне с обозначением Рено-русский.

Ещё в ходе производства советских «Рено» была предпринята попытка улучшения динамических характеристик машины за счёт установки, как было указано в документах, «усиленной 4-й передачи» в КПП и «увеличенной бортовой передачи». Для проведения испытаний был соответствующим образом переоборудован танк №7 «Красный Борец», получивший в результате номер 7с («скоростной»). Предполагалось, что скорость переоборудованного танка будет выше максимальной скорости базовой машины на 4,4—4,7 км/ч и составит таким образом около 12,5 км/ч. 17 февраля 1921 года комиссар Гаугель сообщил в ГВИУ о готовности танка для испытаний. Для присутствия на испытаниях в Нижний Новгород прибыл конструктор бронеотдела ГВИУ Сотьянов. Испытания проводились в конце февраля - начале марта, и в целом оказались неудачными. При штатной работе мотора на 1400 об/мин «скоростной» танк развивал скорость лишь 8-10 км/ч, причём испытывавшийся параллельно для сравнения базовый танк № 6 «Карл Либкнехт» легко догонял «скоростной» танк посредством кратковременного увеличения числа оборотов мотора до 1800—2000 в минуту. К тому же двигатель скоростного танка испытывал бо́льшие нагрузки, что ощутимо снижало надежность машины. Во избежание выхода «скоростного» танка из строя, бортовая передача с него была переставлена на танк № 6 (при этом улучшенная КПП осталась на танке № 7). На повторных испытаниях танки № 6 и № 7 смогли развить скорость 10 км/ч при оборотах 1400—1600. По итогам испытаний заводская комиссия во главе с конструктором Сотьяновым признала эти показатели максимально достижимыми для данного силового агрегата. Предполагалось переоборудовать усиленными бортовыми передачами все танки, однако выполнено это не было.

Существует расхожее мнение, что «Рено» советской постройки не уступали французскому оригиналу, а по бронированию, вроде бы, местами превосходили. Кроме того, указывается, что советские машины имели скорость – до 8,5 км/ч, запас хода – 60 км – т.е. по этим важнейшим тактико-техническим показателям машины советской постройки превосходили оригинал – у французских танков скорость до 7,8 км/ч, а запас хода всего 35 км. Однако, кажется, что советский танк вряд ли мог развивать скорость большую, чем его французский прототип, поскольку при массе на 500 кг больше, чем у француза, советский танк имел менее мощный двигатель – на французские «Рено» ставились двигатели мощность 39 л.с., в то время, как двигатели «Фиат» советский сборки едва выжимали 33,5 л.с. Ситуацию с двойным увеличением запаса хода трудно комментировать – такое могло быть при наличии на танке значительно большего по объему топливного бака, но не понятно, каким образом советская машина могла получить больший бак .

Как известно, 10 танков «Рено» советской постройки имели оригинальную пушечно-пулеметную компоновку, причем все вооружение размещалось в одноместной башне приблизительно стандартных размеров – до 1926г. эти танки оставались единственными в мире, имевшими подобное размещение вооружения. Однако практическая боевая ценность такого решения вряд ли была бы велика — одновременно применять оба типа вооружения один танкист физически не мог, к тому же два орудия в башне, изначально рассчитанной под одно орудие (либо пушку, либо пулемет), усиливало тесноту в башне.

Надежность машин также оставляла желать лучшего. Не следует забывать, что по сути своей, советские танки «Рено» являлись штучными машинами — есть сведения, что даже взаимозаменяемость деталей разных машин серии была весьма относительной. Правда, «фирменные» запчасти, остававшиеся от списываемых танков Renault FT-17, всё же с трудом, но подходили к советским танкам.

Общая слабая готовность промышленности к подобным изделиям обусловили очень ограниченное производство и использование этого танка, что в свою очередь, делало продукцию дорогой.

Одна из комиссий дала точную характеристику танкам «Рено» советской постройки - они были «неудовлетворительны по качеству, неудобны по владению оружием, частично совершенно не вооружены». Известно, что в 1928г. «Рено Русский» принял участие в сравнительных испытаниях по преодолению противотанковых препятствий. Соперниками советского «Рено» были оригинальный FT-17, танк «Рикардо» и новинка советского танкопрома малый танк Т-16. Советский «Рено» показал наихудшие результаты.

Первый автобронеотряд (автотанковый отряд), полностью оснащённый советскими танками «Рено», был сформирован приказом РВСР № 1375 7 февраля 1922 года и получил номер 7. Штатная материальная часть отряда включала 5 танков «Рено» советской постройки: №1 «Борец За Свободу тов. Ленин», №2 «Парижская коммуна», №9 «Пролетарий», №13 «Буря» и №15 «Победа» (причём танк №13 «Буря» не имел вооружения). Также в штат матчасти 7-го автобронеотряда (автотанкового отряда) входил один грузовик неустановленной марки. Интересно то, что личный состав для 7-го автобронеотряда отбирался по весьма специфическому признаку — наличию у танкистов знаний в области сельского хозяйства. Дело в том, что в момент формирования автобронеотряд предполагалось отправить в поражённое голодом Поволжье, при этом танки должны были использоваться в качестве тракторов для вспашки полей. Тем не менее, командный состав был сформирован из резервистов танкового дивизиона, причём все командиры танков (кроме одного) до революции служили в Русской Императорской армии в чинах не ниже унтер-офицера. Кроме того, все они, кроме двоих и адъютанта отряда, прошли курсы московской Высшей броневой школы (ВБШ). Уже 4 марта 7-й автотанковый отряд отправился к «месту службы» в Саратов, успев перед этим принять участие в параде на Красной площади по случаю дня РККА 23 февраля 1922 года. (Рис.17)

Рис.17 – Советские «Рено» на параде, 1 мая 1929г.

(последний раз, когда советские «Рено» проходили по Красной площади).

Также имеются данные, в соответствии с которыми весной 1922 года два «Рено-русских» планировалось использовать в борьбе с бандитскими и повстанческими группировками в районе средней Волги, однако начавшийся ледоход заставил военных отказаться от этой идеи.

После 1924 года танки типа М стали один за другим постепенно выходить из строя, хотя, используя детали списанных трофейных танков Renault FT-17, в 1926 году удалось отремонтировать 8 танков. (Рис.18)

Рис.18 – На фото запечатлены сразу 13 танков типа «Рено», пишут, что 12 из них - это танки «Рено» советской постройки. Конец 1920-х.

В 1927 году специалистами Военной электротехнической академии (ВЭТА) РККА был разработан комплект аппаратуры для радиоуправления танком. В 1929г. аппаратура радиоуправления прошла первые испытания на танке «Рено-русский».

Отремонтированные машины до 1929 года состояли на вооружении частей Ленинградского и Московского военного округов. (Рис.19)

Рис.19 – Советский «Рено» 1929г.

Официально советские танки «Рено», как и его французский аналог Renault FT-17, были сняты с вооружения РККА весной 1930 года, однако сразу танки в переплавку не пошли. Согласно «Справке о наличии танков старых систем», составленной УММ РККА немногим менее года спустя, по состоянию на 30 января 1931 года все 15 «Рено-русских» всё ещё имелись в наличии:

1. Бронекомандные курсы — 1 шт.,

2. Гражданские ВУЗы — 9 шт.,

3. 2-й танковый полк — 1 шт.,

4. Военно-техническая академия — 2 шт.,

5. Орловская танковая школа — 1 шт.,

6. ЦЛПС — 1 шт.

Всего — 15 шт. (с вооружения сняты).

В течение нескольких последующих лет машины были выведены на базы хранения и постепенно разобраны. В соответствии с аналогичной проверкой в марте 1938 года, ни одного танка «Рено» советской постройки в наличии не имелось.

До наших дней не сохранилось ни одного экземпляра советского танка «Рено». Существуют, однако, две позднейшие копии советского «Рено» в натуральную величину. Первая из них, весьма достоверно выполненная, была собрана в 1970-х годах специалистами НИИБТ Полигона в подмосковной Кубинке и установлена на территории военной части в качестве памятника. Впоследствии, при организации на базе полигона Центрального музея бронетанкового вооружения и техники, макет «Танка М» был перенесён на новый постамент на территории музея, где и находится в настоящее время. Второй макет советского «Рено» вместе с тридцатьчетверкой является частью памятника, установленного в Нижнем Новгороде 9 мая 1980г. на площади возле проходной завода «Красное Сормово». (Рис.20)

Рис.20 – Макет танка «Рено» советской постройки.