МС-1/Т-18 обр.

1927/29гг.

МС-1/Т-18 обр. 1927/29гг.

СССР

Малый пехотный танк

|

масса |

5,3 т |

|

вооружение |

37-мм орудие 2/1 пулемета |

|

экипаж |

2 чел. |

|

мощность силовой

установки |

35 л.с. |

|

проект |

1926-1927гг., ГКБ ОАТ (бюро Шукалова) |

|

выпускался |

1927-1929гг., з-д «Большевик» 109 шт. включая эталонный |

Основная статья:

Советское танкостроение 1918-1929гг.

Производные

конструкции Первой мировой

С 1925г. ГКБ (бюро Шукалова) вело работы по

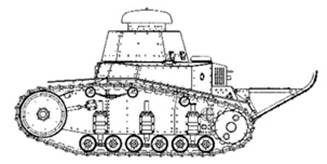

типу малого легкого танка. (Рис.1)

Рис.1 – Боковая проекция малого танка без вооружения, июль 1925г. Вариант Т-16.

С конца 1925 года начались работы по двигателю. Весной – летом 1926г. активно велись работы, связанные с броней для танка. Помимо монолитного листа толщиной 16 мм, рассматривался и другой вариант бронезащиты - «Броня Рожкова», которая представляла собой двухслойный лист: первый слой из мягкой «крупповской» стали, второй — из более твердой молибденовой. Появился и проект трёхслойной брони всё того же инженера А.З. Рожкова. Впрочем, для того, чтобы не задерживать изготовление опытного танка, его собирались строить из однослойной брони.

Параллельно с этим изменения вносились и в другие элементы танка (корпус, траки).

К 31 мая 1926г. состоялось расширенное заседание Артиллерийского комитета, посвящённого танкостроению. К этому времени выяснилось, что боевая масса малого танка выросла до 5 тонн. 37-мм пушку «Гочкис» на заседании признали не отвечающей современным требованиям по пробитию брони. Вместо неё планировалось установить 45-мм пушку «большой мощности», которая только разрабатывалась Комиссией научных артиллерийских опытов (КОНАРТОП). Параллельно предлагалось разработать 37-мм танковую пушку с улучшенной баллистикой под патрон 37-мм зенитной пушки. Также на заседании было предложено разработать колёсные приспособления для перевозки танков типа «М» на значительные расстояния.

В середине лета 1926г. стало ясно, что в заданные сроки постройки первого образца (1 августа 1926г.) уложиться не получится. Ближе к концу июля развернулась интенсивная переписка, связанная с задержкой постройки опытной машины. Завод обосновывал срыв сроков новизной машины, а также отвлечением на другие работы, в том числе разработку тракторов. Заказчик предлагал закончить танк в октябре, но на заводе «Большевик» склонялись к тому, что сдать его удастся не раньше конца декабря. Также завод просил разрешения строить опытный танк из неброневой стали - для разметки, обработки и подгонки броневых листов к окончательным размерам не хватаю инструмента. Были и другие причины – опасения за готовность мотора, с задержкой подавались заклепки необходимого типоразмера.

13 ноября 1926г. завод сообщил в письме: «Все детали закончены. Двигатель подготовлен к испытанию. Приступили к общей сборке». Первый опытный танк предполагалось собрать в декабре, но в полной готовности он должен был оказаться к середине февраля 1927 года. В конце декабря прошли успешные испытания ходовой части «танка сопровождения обр.1926 года». В декабре начались и испытания двигателя, которые сопровождались небольшими поломками. В самом конце 1926 года все основные узлы первого образца были закончены, оставалось соединить их воедино. Сборку первого отечественного танка собственной разработки закончили к 17 февраля 1927 года. (Рис.2)

Рис.2 - Первый опытный образец танка сопровождения. 17 февраля 1927 года.

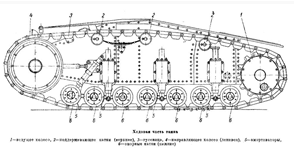

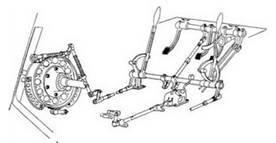

Готовое изделие несколько отличалось от проекта. В башне имелся только пулемет Фёдорова. Самое заметное отклонение – в носовой части ходовой появился дополнительный 7-ой опорный каток. Пишут, что за счет дополнительного катка удлинялась ходовая часть машины, что должно было уменьшить колебания короткого, но относительно высокого корпуса с башней. (Рис.3)

Рис.3 – Ходовая с 7-ю опорными катками.

Однако

кажется, что общая длина ходовой почти не менялась, а дополнительный каток

между направляющим колесом и первой парой опорных катков появляется, как

дополнительная точка опоры для улучшения проходимости.

Дополнительный каток крепился при помощи удлинителя в носовой части ходовой.

Первоначально, на эталонном образце, удлинитель был приклепан в виде двух

кронштейнов, однако на серийных машинах устанавливался в виде литой детали

весом 150 кг. В остальном конструкция танка и ходовой не имела отступлений от

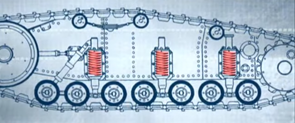

проекта. (Рис.4)

Рис.4 – Свечная подвеска танка с 7-ю опорными катками -

пружины в качестве упругих элементов в ходовой.

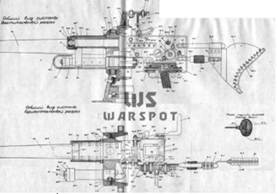

26 февраля на завод «Большевик» прибыл конструктор двигателей А. Микулин. Причиной командировки была неудовлетворительная работа энергетической установки танка, что совершенно не оправдывало ожидания ОАТ (ГКБ). Микулин изучил цикл производства моторов на «Большевике» и, как пишут в источниках: «страшно удивился, что завод может делать такие сложные агрегаты, не имея даже элементарных измерительных приборов». В результате, на «Большевик», наконец, привезли аэротермометры и гигрометр, которые завод ожидал в течение более двух лет. Но все же Микулину пришлось внести ряд изменений в некоторые узлы моторно-трансмиссионной группы. В окончательном варианте силовая установка танка состояла из однорядного карбюраторного двигателя типа МС с воздушным охлаждением. Мотор имел 4 вертикально расположенных цилиндра и развивал максимальную мощностью до 35 л.с. Пуск двигателя мог осуществляться как с помощью электростартера, так и с помощью магнето. Особенностью двигателя было зажигание, которое осуществлялось двумя группами свечей (по две свечи в каждом цилиндре) от магнето, обеспечивающего получение мошной искры при пуске мотора, и от динамо магнето, которое служило как для зажигания, так и для питания осветительных приборов. Второй особенностью силовой установки было объединение мотора в одном блоке с коробкой передач. ККП была 4-скоростной (3 передачи вперед и 1 назад) с передачей вращающегося момента на ведущее колесо с тормозом поворота. И, наконец, двигатель размещался поперек силового отделения, что давало танку определенные преимущества в массе и длине по сравнению с танками, имевшими продольное расположение моторной группы.

Первые ходовые испытания танка проходили 3–5 марта 1927 года. Танк обкатывался на заводском дворе. 5 марта машину взвесили: без вооружения, боеприпасов и экипажа масса составила 4200 кг. Таким образом, в требования по массе удалось вписаться. За время первых испытаний мотор отработал три часа, после разборки обнаружились небольшие неполадки, которые исправили. Танк разобрали, все его детали осмотрели, после чего собрали вновь. 8 марта состоялся полноценный пробег. Танк отправился в сторону Ижоры, затем вернулся обратно. За 2 часа 37 минут опытный образец преодолел 12 километров шоссе и прошёл 5 километров по сложной местности. В связи с обкаткой двигателя 3-ю передачу пришлось сделать пониженной, поэтому машина развивала скорость не более 6–8 км/ч. Первый полноценный выезд вызвал у заводчан прилив оптимизма. Сопровождавшие танк трактора шли с ним на равных только на самых сложных участках местности, на дороге он от них отрывался, при этом танк ехал на обычных гусеницах, а к тракам тракторов были прикреплены шпоры. В ходе испытаний не было зафиксировано ни единой поломки.

В целом, на «Большевике» признали танк пригодным к испытаниям с участием комиссии Артиллерийского управления. Однако на следующий день на завод пришло письмо от Шукалова со списком необходимых доделок. На опытный танк требовалось поставить топливные баки, нужно было понизить сиденье водителя, установить орудие, переделать ходовую часть - переделать амортизаторы передних опорных катков, и довести 3-ю передачу, чтобы танк мог развивать скорость до 15 км/ч. Следующие испытания были назначены на 29 марта. Однако испытания начались не в конце марта, а проходили 6-9 апреля. (Рис.5)

Рис.5 – Эпизоды испытаний – внизу опытный танк эффектно крушит дощатый сарайчик.

По итогам апрельских испытаний опытного малого танка составили акт, в котором комиссия, несмотря на отсутствие вооружения, отметила целесообразность и приемлемость конструкции танка. Отмечались высокая манёвренность, удобство размещения экипажа в машине, безотказная работа двигателя. Вместе с тем комиссия составила список из 25 пунктов необходимых доработок. Указывалось на недостаточное сцепление гусеничной ленты, требовалось переделать смотровые щели, обеспечить водонепроницаемость танка. Орудие и пулемётную установку нужно было оснастить оптическими прицелами. Передние крылья и их кронштейны требовалось сделать съёмными. Кроме того, при изготовлении последующих танков предписывалось перейти с дюймовой резьбы на метрическую.

Основная часть переделок была внесена в конструкцию до 14 мая 1927 года. Пишут, что танк, наконец, получил пушечное вооружение, но, скорее всего это не так – в башню установили макет пушки с дульным тормозом, выполненный в токарных мастерских – в то время на заводе «Большевик» конструктор П. Сячинтов занимался разработкой, оригинального 37-мм танкового орудия, которое имело дульный тормоз. В корме корпуса появился выступ, который играл роль дополнительного воздухопритока (воздухозаборника). (Рис.6)

Рис.6 – Общий вид эталонного танка Т-18 с макетом пушки.

Масса доработанной машины оценивается в 5080 кг. Габариты: длина – 4350 мм с хвостом и 3420 мм без хвоста, ширина – 1800 мм, высота – 2140 мм, клиренс – 325 мм. Бронирование: лоб, борт, корма корпуса – 16 мм, башня – 18 мм, крыша, днище – 6 мм. Экипаж – 2 чел. Двигатель - карбюраторный, 4-цилинровый, мощностью 34 л.с. при 1850 об/мин. Предполагаемое вооружение – одно орудие 37-мм (81 снаряд в боекомплекте), один спаренный 6,5-мм пулемет Федорова.

31 мая 1927г. модернизированный танк отправился в испытательный пробег по пригородам Питера. По другим сведениям, пробег имел место 20-25 мая. Скорость на отдельных участках достигала 13 км/ч. В ходе пробега несколько раз нагревались тормоза.

3 июня машину отправили в Москву, танк сопровождал водитель Александр Лундышев. Интересно отметить, что при перевозке танка из Ленинграда в Москву были опробованы все возможные способы его транспортировки: ж.д. вагон, ж.д. платформа, кузов грузовика, автоприцеп и движение своим ходом. В столицу танк прибыл в кузове грузовика. Машину определили на склад №37 (в районе Красной Пресни).

Для сдаточных испытаний танка была образована специальная

комиссия, куда вошли представители Мобуправления

ВСНХ, ОАТ, завода «Большевик», Артуправления, Штаба

РККА. (Рис.7)

Рис.7

- Члены КБ ОАТ, представители Мобуправления ВСНХ и Штаба РККА на испытаниях Т-18, слева

направо: С. Шукалов – нач. КБ ОАТ; С. Топилов – представитель АУ; С. Королев – директор завода

«Большевик»; Д. Куприченков

– представитель МУ РККА; О. Иванов – конструктор КБ ОАТ (стоит); Лупдышев – представитель Штаба РККА; A. Рожков -чл. Арткома; проф. B. Заславский – ведущий конструктор КБ ОАТ;

Тупицын – нач. тракторного цеха завода «Большевик»; Войшвилло (?) – пом. директора

завода «Большевик» по технич. части (лежит); И. Магдесиев – руководитель КБ завода «Большевик».

По одним сведениям, испытания проводились

11-17 июня, по другим – с 9 по 15 июня 1927г.

в районе дер. Ромашково – ст. Немчиновка

(Подмосковье). Программа испытаний заключалась в пробеге по пересеченной

местности, стрельб не проводилось, так как оружия на танке не было (- вероятно,

пассаж про отсутствие вооружения справедлив и в отношении пушки). (Рис.8)

Рис.8 - Эталонный

образец обновленного «малого» танка в районе ст. Немчиновка.

Июнь, 1927г.

На время испытаний с танка сняли

передние крылья.

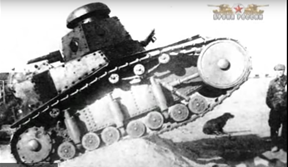

10 июня советский малый танк преодолел фиксированную дистанцию в 2 раза быстрее, чем Renault FT. Машина успешно преодолела проволочные заграждения, сбила телеграфный столб. За минуту танк удалось погрузить в 5-тонный грузовик Leyland. Отмечался более плавный, чем у Renault FT, ход. Танк преодолел ров (окоп) шириной 1,5 м. Выяснилось, что танк может двигаться по поверхности с углом подъема 35° (Рис.9), преодолевать стенку высотой 0,5 м (Рис.10), переходить вброд водные препятствия глубиной 0,72 м.

Рис.9 – Подъем малого танка по наклонной плоскости.

Рис.10 – Преодоление стенки.

11 июня танк успешно прошёл от деревни Черепково до Ромашково, максимальная скорость составила 14,5 км/ч по шоссе, 8 км/ч по проселку. Запас хода 100 км. По другой информации, максимальная скорость танка – 16,4 км/ч, или 14,7 км/ч, а среднетехническая – 8 км/ч, запас хода оценивается в 120 км по шоссе.

Проявились и «мелкие неполадки» - двигатель, который охотно выходил из строя, не слишком надежная ходовая часть и высокая центровка, но высокая комиссия не посчитала эти нюансы критичными. (Рис.11)

Рис.11 – Рабочий момент во время испытаний.

Основной вывод комиссии заключался в том, что «машина прошла полевые сдаточные испытания» и «по совокупности характеристик» была рекомендована комиссией к принятию на вооружение.

Таким образом, не пройдя стрельб - ограничились ходовыми испытаниями, 6 июля 1927г. решением РВС СССР танк был принят на вооружение с присвоением названия «Малый танк сопровождения обр. 1927 г. МС-1 (Т-18)».

Складывается впечатление, что и

разработчики, и комиссия, и заказчики очень спешили с принятием на вооружение

нового танка, а, как говорится – на безрыбье, и рак рыба.

Любопытно, что в связи с принятием Т-18 на вооружение у советских танкостроителей появилось забавное суеверие. При попытке выкрасить эталонный Т-18 в штатный цвет из ОАТ последовало категоричное распоряжение: «Красить танк только после принятия на вооружение…». Так эталонный Т-18 отходил на испытаниях покрытый светло-коричневым грунтом. Говорят, впоследствии эта история сделалась традицией и до принятия на вооружение опытные машины штатным цветом танков РККА не красили.

Пишут, что 12 июня 1928г. эталонный Т-18 был передан в Красногородский лагерь им. Фрунзе, где он использовался на Курсах механической тяги.

20 июня 1927 года, ещё до принятия Т-18 на вооружение, состоялось заседание Орудийно-арсенального треста (ОАТ), на котором обсуждался выпуск этих танков. Рассматривались различные варианты объёма производства. Принятый по итогам заседания план, рассчитанный на 5 лет, предполагал строительство 927 танков: из них 12 шт. за 1927/28 годы, 175 шт. за 1928/29, 200 шт. за 1929/30, 240 шт. за 1930/31 и 300 шт. за 1931/32 годы.

Однако быстро наладить серийное производство не получалось. Заводу «Большевик» нужны были дополнительные производственные площади и мощности. Завод «Большевик» являлся многопрофильным предприятием. Здесь строили и орудийные системы, и трактора, а теперь предстояло массово выпускать танки. 2 августа 1927 года на заседании коллегии Военно-промышленного управления (ВПУ) обсуждалась реорганизация производства на заводе «Большевик». Было решено построить новый корпус для производства танковых и тракторных двигателей. 100 000 рублей выделялось на слом и перенос старого производства газового завода, на месте которого строился новый корпус. Для закупки оборудования для танкового производства выделялось 597 000 рублей. Ещё 330 000 рублей выделялось на изготовление приспособлений и инструмента, необходимого танковому производству. Закупать необходимое оборудование и оснастку и даже некоторые агрегаты для танков приходилось за рубежом. Например, в Германии было закуплено практически всё электрооборудование и карбюраторы Pallas, которые ставили на советские танковые моторы.

17 сентября 1927г. план выпуска танков на 1927/28 годы был скорректирован с 12 до 23 машин. Помимо танков завод «Большевик» за этот период должен был произвести 60 тракторов. План на 1928/29 годы теперь предусматривал производство 85 штук Т-18 и 80 тракторов. После постройки нового цеха предполагалось ежегодно выпускать по 150 танков и тракторов, а также 300 авиационных двигателей. Новые планы были утверждены 4 октября 1927г.

Формально, начало работ по выпуску 23 танков Т-18 датируют 1 октября 1927 года – теперь эти машины относятся к танкам Т-18 первой производственной серии. Сдать машины первой серии предполагалось к 1 октября 1928г.

9 октября 1927г. на заводе «Большевик» прошло совещание, на котором руководством завода было оговорено, что 23 танка получится сдать при условии обязательного выполнения ряда условий. В их числе было усиление станочного парка, закупка за рубежом необходимого оборудования и материалов, определение поставщика установок для пулемётов и орудий, а также форсирование работ по танковой броне. Также заводу требовались квалифицированные рабочие в количестве 80 человек. Завод просил закупить за рубежом материалы сразу на двухлетнюю программу, причём как для танков, так и для тракторов. Но и к марту 1928г. необходимого для постройки первой партии танков оборудования всё ещё не было, хотя к середине 1929г., предварительно, ожидался выпуск 120-150 танков. Тогда же, в марте 1928 года, было решено строить Т-18 в Перми на орудийном заводе - рассчитывали собрать из машинокомплектов 50-75 танков.

Пишут также, что 1 февраля 1928г. последовал официальный заказ на сборку 108 танков, из которых к осени надлежало сдать 30 машин и еще 78 шт. в течение 1928-1929гг.

18 апреля 1928 года между Орудатрестом и добровольно-принудительной «общественной» организацией Обществом содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) был заключён договор на поставку 30 малых танков без вооружения, но с запчастями и принадлежностями. В литературе пишут и по-другому, мол, за счет средств ОСОАВИАХИМа строили первые 30 серийных танков. Каждый такой танк обходился ОСОАВИАХИМу в 26 500 рублей. Согласно договору, вроде бы, на каждую машину полагалось наносить надпись – собственное имя танка. Сроком сдачи было определено 30 октября 1928 года. Есть и третья версия, что для ОСОАВИАХИМа строились только 7 танков, которые конструктивно относились к танкам второй серии.

Помимо производственных проблем на заводе «Большевик» не был разрешен вопрос с артиллерийским вооружением для танков. Как будто бы, для первой серии танков 37-мм пушки Hotchkiss получали с завода №8 им. Калинина, для чего морские пятиствольные пушки Hotchkiss пришлось разбирать на отдельные стволы.

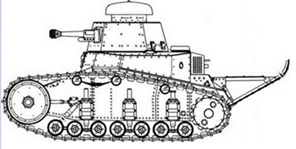

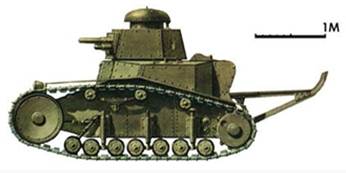

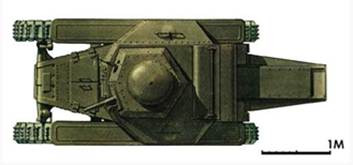

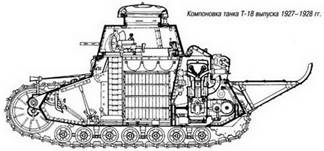

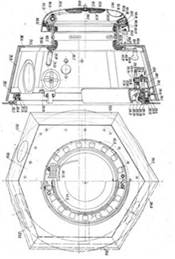

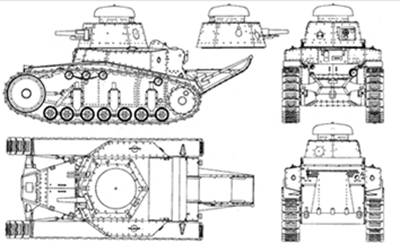

При подготовке к серийному производству в конструкцию Т-18 было внесено множество изменений. (Рис.12, Рис.13)

Рис.12 – Виды серийного танка Т-18 первой серии.

Рис.13 – Внутренняя компоновка эталонного танка Т-18.

Существенно была переделана носовая часть корпуса. Теперь она изготовлялась в виде большой литой детали, на которой находились крепления ленивцев. Небольшие изменения были внесены в конструкцию смотровых щелей механика-водителя.

Было несколько переделано моторное отделение. Полностью изменилась конструкция воздухопритока (воздухозаборника), переделке подвергся отсек, в котором находился глушитель. После испытаний была переделана ходовая часть, также конструкторы окончательно отказались от жёстких передних крыльев. Вместо них были разработаны брезентовые крылья, которые могли быстро сниматься. На серийном танке появилась передняя фара и кормовой фонарь, а также звуковой сигнал. Это оборудование было импортным, производилось немецкой фирмой Bosch. Переделкам подверглась и башня. (Рис.14)

Рис.14 – Конструкция башни первой производственной серии.

На месте эвакуационного люка появилась заглушка под запасную шаровую установку пулемёта.

Летом 1928 года была начата подготовка к серийному производству моторов для танков Т-18 и был испытан первый серийный двигатель. К 14 сентября на з-де «Большевик» в работе имелся 21 двигатель к танкам Т-18, из которых 5 прошли испытания и 4 находились в процессе обкатки.

Хуже обстояла ситуация с корпусами: 6 из них были собраны полностью, столько же находилось на сборке, ещё 3 на клёпке. Заводу не хватало сборщиков и заклёпок — в связи с последним завод получил от Орудатреста разрешение на использование болтов. Траков, среди которых было много бракованных, набиралось на 14 танков. На стадии окончательной сборки находилось всего 4 танка. Заводское руководство пришло к выводу, что план на 1927/28 годы будет выполнен примерно с месячным опозданием.

К 1 октябрю сумма расходов на каждый танк составила 37 500 рублей, а конечная цена была определена в примерно 45 000 рублей. В связи с этим завод просил Артиллерийское управление не устанавливать твёрдые цены на 78 машин, которые предстояло выпустить в 1928/29 гг. Фактически каждый танк первой серии обошёлся в 57 000 рублей, стоимость танков второй серии определили в 46 000 рублей.

К 3 ноября 1928г. были собраны все двигатели, из них 16 прошли испытания. Из 23 корпусов удалось закончить 18. 7 танков к тому моменту было сдано, испытывались 4 машины, ещё 3 находились на завершающей стадии сборки. 1 декабря началась сборка двигателей и корпусов для оставшихся 7 танков, заказанных ОСОАВИАХИМом (- не слишком понятно). Пишут, что танки по заказу ОСОАВИАХИМа относились уже ко второй производственной серии. К тому моменту число принятых машин достигло 14 штук. А к концу декабря 1928г. все 23 машины первой серии были предоставлены для испытаний. (Рис.15)

Рис.15 – Т-18 первой производственной серии.

Масса серийного танка Т-18 подросла до 5300 кг (в некоторых источниках указано – 5900 кг). Габариты: длина – 3500 мм или 3470 мм без хвоста и 4400 мм с хвостом, ширина – 1800 мм, высота – 2200 мм, клиренс – 305 мм. Вооружение 37-мм пушка и 6,5-мм спаренный пулемет. Экипаж сохранялся прежним – 2 чел. Средства связи отсутствовали.

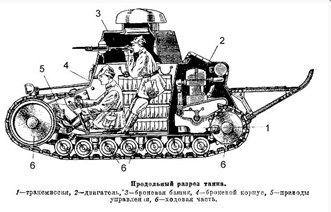

Компоновка танка была классической, с передним расположением отделения управления, боевым отделением в центре и моторно-трансмиссионным отсеком сзади. Корпус танка представлял собой клепаную конструкцию из броневых листов толщиной 8-16 мм, собираемых на каркасе - боковые, лобовые и кормовые элементы корпуса – 16 мм, днище и крыша корпуса – 8 мм. Первые танки несли особые листы двухслойной (дно и крыша) и трехслойной (борта) брони, изготовленной по способу А. Рожкова. Особенностью конструкции корпуса было то, что он изготавливался цельным, без подбашенной коробки.

В передней

части корпуса, где размещался водитель, находился

трехстворчатый люк, предназначенный для посадки экипажа. (Рис.16)

Рис.16 – Вид танка спереди и вид на люк.

Нижние его створки откидывались влево и вправо. Ход створок ограничивался кронштейнами. Передний откидной щиток, расположенный в вертикальном лобовом листе, поднимался вверх и там удерживался стопором – т.е. в открытом положении створки фиксировались. В правой части щитка располагался прилив для установки корпуса монокулярного перископического прибора наблюдения (броневой глаз). Левее – узкая наблюдательная щель. В случае интенсивного обстрела она прикрывалась броневой заслонкой с двумя крестообразными отверстиями, а при крайней необходимости могла закрываться полностью. Для панорамного обзора поля боя в передних скуловых скосах имелись также узкие наблюдательные щели, прикрываемые изнутри задвижками.

На щитке справа от механика-водителя на борту танка монтировались также контрольные приборы. Помимо приборов на щитке монтировался центральный переключатель для распределения тока между потребителями (освещение, стартер, звуковой сигнал); манометры давления масла в системе и масляном баке; аэротермометр, показывающий температуру масла в системе; включатель магнето; кнопка стартера; контрольная и осветительная лампочки; кнопка звукового сигнала. Справа от щитка на днище машины находилась аккумуляторная батарея.

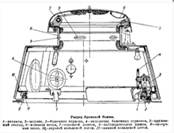

В отделении механика-водителя располагались органы управления танком. (Рис.17)

Рис.17 – Органы управления «малого» танка.

Под правой рукой механика-водителя на полу устанавливалась

кулиса переключения передач с рычагом. Рукоятка для управления зажиганием

(привод к магнето) размешалась на левом борту. Ножной переключатель света

монтировался на нижнем переднем наклонном листе корпуса.

Для поворота танка предназначались ленточные тормоза. Они

же применялись для торможения на спуске и как стояночные. Барабан тормоза левой

или правой гусеницы размешался на валу зубчатки дифференциала перед конечной

(бортовой) передачей. Для управления ими предназначались два рычага и педаль.

Для остановки танка можно было воспользоваться сразу двумя рычагами или

тормозной педалью. Для стоянки имелся зубчатый сектор, удерживающий тормозную

педаль в нажатом положении.

В бортах носовой части корпуса устанавливались кронштейны под оси ленивца (направляющего колеса). Кронштейны служили для регулировки натяжения гусеницы при помощи специальных анкеров, расположенных на бортах танка. Впереди слева на кронштейне натяжного механизма устанавливалась фара. Справа – звуковой сигнал. В боевой обстановке фара укладывалась в корпус. Задний фонарь, закрытый стеклом красного цвета, располагался на корме слева (иногда – справа над выхлопным патрубком). Он служил не только предупреждающим сигналом в темное время суток, но и световым устройством для управления колонной.

В средней части, над боевым отделением, находился круглый вырез под башню. В верхней части на бортах корпуса крепились специальные призматические карманы (над- гусеничные ниши), в которых размешались топливные баки - два бака общей ёмкостью 120 литров. По обеим сторонам от выреза под башню были сделаны горловины для заправки баков, закрытые броневыми пробками. (Рис.18)

Рис.18 – Заправка «малого» танка бензином и маслом.

Для доступа к бакам

в задней части кармана имелась крышка, закрепленная тремя болтами и дополненная

подвесным кольцом. При удалении болтов крышка открывалась в сторону на петле. Надгусеничные ниши выполняли также функцию грязевиков в

средней части машины. В кормовой части грязевики (крылья) изготовлялись из

тонкого металла, а в передней – из брезента (небольшое количество танков первой

серии имели металлические или фанерные передние части крыльев).

В днище

предусмотрели люк для выброса стреляных гильз и удаления

попавшей в корпус воды. Люк закрывался крышкой и удерживался рычагом,

закрепленным барашком. Для удобства работы в танке сверху крышка люка

закрывалась вставкой пола. Некоторые авторы считают, что в случае надобности

танкисты имели возможность покинуть танк через данный люк.

Боевое отделение, где помещался командир танка, находилось в башне.

Клепаная башня собиралась из шести броневых листов толщиной 16 мм (крыша башни 8мм), установленных под небольшим углом. Башня опиралась на подбашенный лист через шариковую опору и поворачивалась посредством спинного (или плечевого) упора, к которому подвешивался ремень – сиденье командира танка. Фиксация башни производилась посредством трех стопоров, расположенных равномерно на башенном погоне (два впереди и один – сзади). В крыше было выполнено отверстие для наблюдательной башни со смотровым щелями, закрывавшейся сверху грибовидным колпаком, который мог откидываться на петлях и служил крышкой люка. Для открывания колпака установлены пружины, а для удержания в открытом состоянии – стопор. По периметру основания колпака были проделаны вентиляционные отверстия, закрываемые при необходимости подвижной кольцевой заслонкой. Наблюдательные щели в вертикальных стенках башенки во избежание травм оборудовались кожаными налобниками, а сама башенка в месте соединения с крышей башни имела кожаную обивку. В правом борту башни располагалось вентиляционное отверстие, прикрытое сдвижной заслонкой каплевидной формы. В задней грани башни танка была предусмотрена амбразура для установки пулемета для стрельбы назад.

В одноместной башне планировалось размещать 37-мм пушка типа Гочкис в бронемаске и двуствольный танковый 6,5-мм пулемет В. Федорова. Орудие устанавливалось в левой передней грани башни, а пулемет - в правой передней грани. (Рис.19)

Рис.19 – Размещение вооружения в башне «малого» танка.

37-мм орудие Гочкиса было выполнено по образцу одноименной морской пушки с длиной ствола 20 калибров, но клиновидный затвор имел иную конструкцию. Официально пушка была принята на вооружение Красной армии в 1922г., но уже с 1920г. устанавливалась на танки «Рено ФТ», «Русский «Рено» и отдельные бронеавтомобили. Противооткатные приспособления состояли из гидравлического компрессора-тормоза и пружинного накатника, собранных вместе. Орудие наводилось в пределах 35° по горизонтали и от +30° до -8° по вертикали. Прицел был достаточно простым и состоял из диоптра и мушки. Наведение пушки осуществлялось наводчиком при помощи плечевого упора. Прицел состоял из диоптра и мушки. Орудие имело скорострельность порядка 10-12 выстрелов в минуту, а осколочные снаряды позволяли бороться с живой силой и укреплениями противника на близких дистанциях. Для стрельбы из пушки применялись унитарные выстрелы, которые размешались в «малом» танке в брезентовых сумках. Боекомплект к орудию составлял 96 снарядов.

Два ствола спаренного 6,5-мм пулемета Федорова-Иванова располагались в единой ствольной коробке, размещенной в шаровой установке Шпагина. Ее запорное устройство позволяло при необходимости переносить пулемет в левую заднюю грань башни. Питание его осуществлялось из двух магазинов емкостью по 25 патронов каждый. Весь боезапас пулемета – 1800 патронов. Пулемет оснащался плечевым упором, пистолетной рукояткой и диоптрическим прицелом. Шаровая опора позволяла наводить пулемет в пределах 64° по горизонтали и от +30° до -8° по вертикали.

Таким образом, командир танка должен был обслуживать 37-мм пушку Гочкис и двуствольный 6,5-мм пулемет системы Федорова.

Единственным

прибором наблюдения, использованном на «малом» танке, был перископ

монокулярного типа («броневой глаз»), размещавшийся в откидном щитке люка

механика-водителя и закрывавшийся сверху бронекорпусом и крышкой. Чаще всего

наблюдение за окружающей обстановкой осуществлялось через смотровые щели в

корпусе, башне и командирском куполе.

Внутри корпуса боевое отделение было изолировано от

машинного моторной (по руководству – задней) перегородкой. Для доступа к мотору

и его агрегатам изнутри в перегородке имелась двустворчатая дверь с запором. На

перегородку также выводились краны переключения правого и левого топливного

баков и кран переключения для работы системы питания мотора на самотек или под

давлением.

Моторно-трансмиссионное отделение танка закрывал сзади фигурный кормовой лист, который при необходимости мог откидываться на шкворнях вниз, обеспечивая доступ в машинное отделение. Сверху над машинным отделением на крыше, откидывающейся вверх-вперед, устанавливался колпак со щелевидным отверстием, обращенным в сторону башни. Его назначение – обеспечить доступ охлаждающего воздуха к двигателю с одновременной защитой машинного отделения от поражения огнем противника. В кормовой части корпуса выполнен прилив, с задней стороны прикрытый металлическим кожухом с рядом отверстий малого диаметра. Нагретый воздух из машинного отделения через направляющий рукав поступал к отверстиям и через них выходил наружу. Для прогрева мотора рукав закрывался заслонкой. Защита мотора от попадания пуль и осколков обеспечивалась вертикальным бронелистом, расположенным перед кожухом со стороны мотора. На первых танках в днище под картером двигателя присутствовал люк – очевидно для слива масла.

«Малый» танк оборудовался «хвостом», который крепился к кормовому бронелисту. «Хвост» представляла собой две треугольные фермы, между которыми крепился стальной лист. Оснащенный «хвостом» танк небольших размеров мог преодолевать рвы и окопы на полметра шире. В этом смысле машина преодолевала препятствия с углом подъема 36-40°, высотой стенки 0,5 м, глубиной брода 0,8 м, шириной рва 1,7 м. В походном положении тот же «хвост» мог использоваться как «кузов» для перевозки одного-двух солдат.

Для эвакуации танка в нижней части корпуса сзади были

приварены две, а впереди – одна петля.

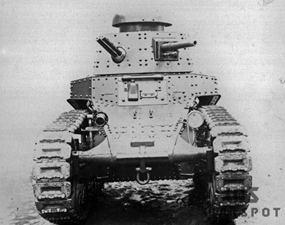

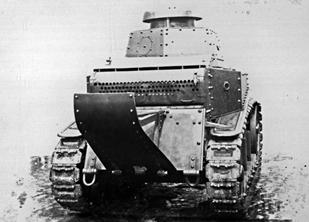

Ходовая часть серийных танков Т-18 первой производственной серии состояла на один борт из 7 опорных катков, 3 поддерживающих роликов с листовой амортизацией первых двух, переднего направляющего и заднего ведущего колеса. (Рис.20)

Рис.20 – Танк Т-18 первой производственной серии – ходовая снабжена тремя поддерживающими роликами.

Направляющее колесо (ленивец) – алюминиевый диск с промежуточным кольцом и двумя резиновыми бандажами. Ось ленивца, на которой он закреплен на кронштейне корпуса, коленчатая и могла качаться в кронштейне корпуса, обеспечивая натяжение гусеницы. Удлинитель для дополнительного опорного катка (находился сразу позади направляющего колеса) имел удлинитель в виде литой детали весом 150 кг. На первых танках первой серии конструкция передней свечи подвески отличалась от двух задних наличием проушины для крепления серьги с передним опорным катком. Его подрессоривание обеспечивала дополнительная пружинная колонка. Поддерживающие ролики имели резиновые бандажи, все резиновые элементы ходовой части танка изготавливались на заводе «Красный Треугольник». Ведущее (заднее) колесо состояло из алюминиевой ступицы с насаженным на нее стальным венцом с внешним и внутренним зацеплением. Снаружи ведущее колесо прикрывалось бронекрышкой. Мелкозвенчатая гусеница состояла из 49-53 траков шириной 300 мм. Траки были сборными и состояли из литого основания с проушинами и гребнем для сцепления с ведущим колесом. С наружной части на них наклепывалась стальная подошва с боковыми напусками для увеличения несущей поверхности при движении по рыхлому грунту. Траки сцеплялись трубчатым стальным пальцем. От выпадения палец с двух сторон удерживался бронзовыми втулками, закрепленными шплинтами.

Электрооборудование включало 6-вольтовую аккумуляторную батарею, магнето и динамо-магнето, которые питали фару, звуковой сигнал, задний фонарь, фонарь распределительного щитка и две переносные лампы. Электропроводка выполнялась по системе «трубок Бегрмана». Электростартер на танках первой серии отсутствовал (его начали ставить, начиная с 24-ой машины, то есть со второй серии).

Испытания серийного танка показали удовлетворительные результаты — максимальная скорость движения танков первой серии составляла 15,5 км/ч. Правда, были зафиксированы и различные дефекты: неисправности двигателя, подвески, поломки тормозов. По итогам испытаний был составлен список необходимых исправлений.

Первый серийный Т-18 получил номер 301, от этого числа и велась дальнейшая нумерация. Пишут, что использующийся в литературе по отношению к танкам первой серии индекс «МС-1 обр.1927 года» не является историчным. МС-1 в документах разделялись исключительно по сериям.

В 1928г., еще до постройки первого серийного танка Т-18 в конструкторском бюро (КБ) Орудатреста начали работать над модернизацией Т-18. Со второй производственной серии (т.е. с 24-го танка) планировалось внедрить в конструкцию изменённый ленивец, увеличивалось количество поддерживающих катков до 4 на борт, на свечах подвески появились отбойники, машины стали оснащаться электростартерами. (Рис.21)

Рис.21 – Т-18 второй производственной серии с 4-мя

натяжными роликами.

При сборке корпусов и башен стало понятно, что необходимо дополнительно шлифовать кромки листов, которые поступали с Ижорского завода. В конструкцию силовой установки танков второй серии было внедрено 152 переделки, в конструкцию ходовой части и других узлов машины — ещё 85 наименований. Вместо спаренного пулемёта Фёдорова было решено устанавливать новейший танковый пулемёт Дегтярёва — ДТ-29. (Рис.22)

Рис.22 – Танковый пулемет Дегтярева (ДТ). Скорострельность

600 выстр./мин.

Питание – дисковый магазин на 63 патрона. Диоптрический прицел позволял

вести прицельный огонь на дистанциях 400, 600, 800 и 1000 метров. От обычного

ДП танковый отличался отсутствием кожуха на стволе и выдвижным металлическим

прикладом.

С 1930г. ДТ-29 стал стандартным танковым пулеметом.

Заменив пулемёт, пришлось переделывать не только шаровую установку, но и укладки под магазины.

С 1929г. в процессе производства

стали менять и пушечное вооружение танка. Т-18, наконец, получил советский

аналог пушки 37-мм Гочкиса - «Гочкис тип 3»\2К.

Работы по созданию

советского варианта 37-мм пушки Гочкиса, который

получил обозначение ПС-1 велись с 1926г. Однако время шло, а пушка ПС-1

в 1928г. не появилась. Пока нового орудия не

было на танки первой серии ставили родную пушку Гочкиса,

но с измененным клиновидным затвором (т.е. ствол был родным, видимо, от пятиствольных 37-мм пушек Гочкиса и к ним

приспособили некий затвор). П. Сячинтов (з-д «Большевик»), который занимался разработкой,

изменил ударный и спусковой механизмы орудия, ввел более мощный выстрел, для

компенсации отката которого ствол был дополнен дульным тормозом, включил новый

оптический прицел «ФД-3», немного изменил маску пушки. Похоже, что на эталонном

Т-18 разместили макет именно этого орудия (наличие дульного тормоза).

Отечественная версия стала проще в производстве, в ней добавился модератор

наката, уравновешиватель для облегчения вертикальной

наводки, изменена обойма, плечевой упор и т.д. Однако производство нового

выстрела было сочтено нецелесообразным и потому производство ПС- I было освоено

частично – главные механизмы орудия кроме трубы ствола с казенником. В

результате родился гибрид орудия, прошедший в начале 1929 г. испытания под

названием «Гочкисс-ПС», или «Гочкис

тип 3», который передали для производства на завод № 8 под индексом 2К («Гочкис тип 3»\2К). (Рис.23)

Рис.23 – 37-мм

пушка («Гочкис тип 3»\2К).

Также увеличили

боекомплект пушки с 96 до 104 выстрелов, включая осколочные гранаты с чугунными

и стальными корпусами, а боекомплект пулемета возрос до 2016 патронов. Масса

машины, вроде бы, достигла 5,5 т. В таком варианте танк имел обозначение МС-1

(Т-18) обр.1929г.

Первые танки второй серии ожидались в конце 1928г, но, увы. Как сообщают, из-за наводнения, которое началось в Питере 18 декабря 1928г., вода затопила часть цехов з-да «Большевик». В нормальный производственный ритм предприятие смогло войти в начале января 1929г. Первые два Т-18 второй серии удалось окончательно сдать и отправить с завода только к концу марта 1929 года.

В апреле 1929 года начальство обеспокоилось сложившейся неудовлетворительной ситуацией с выпуском малых танков. Приведем характерный документ:

«Из протокола № 8 совещания в Реввоенсовете

СССР под председательством заместителя наркома по военным и морским делам и

председателя Реввоенсовета СССР И. С. Уншлихта

о состоянии танкостроения и о выполнении промышленностью заказов на танки

20 апреля 1929 г.

Совершенно секретно.

Председательствует: т. Уншлихт

Присутствуют: т. Урываев, Шапошников, Гарф, Ефимов, Кулик, Будневич, Корзун и Янсон.

Слушали: 1. О состоянии танкостроения и о выполнении промышленностью заказов на танки.

Постановили: 1. Учитывая большое запоздание с выполнением в текущем году заказа на танки, что ставит под угрозу срыва всю программу танкостроения в будущем году, совещание считает необходимым:

а) обратить самое серьезное внимание ГВПУ на необходимость заблаговременного принятия решительных мер по обеспечению осуществления программы танкостроения в будущем году;

б) принять к сведению категорическое заявление т. Урываева, что им будут приняты все меры к тому, чтобы заказ на танки текущего года был выполнен в установленные договором сроки;

в) учитывая трудные условия Пермского завода и завода «Большевик», и малочисленность технического персонала на указанных заводах по танкостроению, военное ведомство готово оказать промышленности свое содействие в осуществлении намеченной программы по танкостроению. В частности, поручить т. Кулику немедленно командировать т. Карачана сроком на 3 месяца за счет промышленности для содействия налаживанию танкостроения на Пермском заводе и заводе «Большевик»;

г) просить т. Павлуновского (- зам. Наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР) срочно произвести детальное обследование состояния танкостроения, не нарушая, однако, нормальный ход работы треста и заводов; выявить всех виновных в невыполнении заказа на танки и дело передать прокурору Республики для привлечения виновных к ответственности.

О создавшемся положении довести до сведения председателя ВСНХ СССР.

Председатель Уншлихт

РГАЭ. Ф.2097. Оп.1. Д. 896.Л.269-269об. Заверенная копия».

Пишут, что после оргвыводов обоим

заводам надлежало сдать в 1929г. 133 танка.

Кажется, что всего должны были произвести 85 танков второй серии, но некоторые считают, что построили 80 таких машин. Работы по танкам оставшейся части 2-й серии начались на заводе «Большевик» в апреле 1929 года. 29 июня 1929 года в работе находилось 42 корпуса, из них 29 готовых. Также в работе было 30 двигателей, из них 8 готовых. Столько же — 8 штук — было готовых танков.

Первые тридцать танков были распределены следующим образом: 3 танка ушло на склад №37, 16 танков — в 3-й танковый полк, 10 — на Броневые командные курсы. Ещё один танк отправился в Пермь, на Мотовилихинский машиностроительный завод, где налаживалось производство Т-18.

Параллельно с производством в конструкцию машины вносились изменения. Выяснилось, что на рёбрах диска ведущих колёс почти всех выпущенных танков появились трещины. Было решено ставить на танки стальные литые ведущие колёса, поначалу их получили танки первой серии.

Из некоторых источников следует, что в 1929г. всего сдали военной приемке 96 танков обеих серий. Если первая серия содержала 23 машины, а вторая, допустим, 85 штук, то, принимая, что все машины первой и второй серий были построены до конца 1929г., их количество должно было составить 108 штук.

Таблица – Производство малых

танков в 1926-1929гг.

|

|

1926 |

1927 |

1928 |

1929 |

|

заказ |

2 прототипа «малого танка» |

|

30 |

78 |

|

выпущено |

|

1 эталонный Т-18 |

23 1 - Т-16 |

85 |

|

Принято военной комиссией |

|

|

|

96 |

Итого, за 1927-1929гг. выпущено максимально - 108 серийных танков Т-18 первых двух производственных серий.

В 1929г. производство танков Т-18 развернуть в Перми не

удалось (тем более, что двигатели, трансмиссия,

гусеницы и броня поступали с з-да

«Большевик»). Тем не менее, планка заказа малых танков на 1929-1930гг. (к 1

ноября 1930г.) была поднята до 300 штук – это были более совершенные

модификации третьей производственной серии.

Довольно странно в литературе освещается вопрос первой

публичной демонстрации танков Т-18.

В книге М.Б. Свирина «Танковая мощь СССР» помещена фотография, с изображением колонны танков Т-18 на Красной площади Москвы с датировкой 1928г. (Рис.24)

Рис.24 – Подпись на фото: «Первая танковая колонна МС-1 на Красной площади 1928г.».

В другом источнике эта же фотография подписана так: «Колонна легких танков Т-18 (МС-1) перед парадом на Красной площади, 1931 год». Заметим, что на данной фотографии в одном строю запечатлены танки первой и второй производственной серии – вряд ли танки второй серии были готовы к ноябрю 1928г.

Встречается еще одна фотография, датируемая 7 ноября 1928г., на которой представлена колонна танков Т-18 на Красной площади (Рис.25).

Рис.25 – Колонна Т-18 на Красной площади, 7 ноября 1928г.

Причем на этой фотографии колонны возглавляют танки Т-18 третьей производственной серии, которую начали строить в 1930г.

Более правдоподобно выглядит мнение, что танки Т-18 впервые прошли по Красной площади Москвы 7 ноября 1929г. (Рис.26)

Рис.26 – Танки Т-19 на Красной площади 7 ноября 1929г.

Пишут, что колонну малых танков составляли машины, выпущенные по заказу ОСОАВИАХИМа, т.е. это были учебные машины, либо не имевшие вооружения, либо имевшие вооружение частично, но, зато, с левой стороны их башен танки несли собственные имена: «Батрак», «Московский Металлист», «Совторгслужащий СССР», «Горнорабочий СССР» и «Железнодорожник — страж СССР». А колонна в целом именовалась «Наш ответ Чемберлену» (Рис.27).

Рис.27 - Джозеф Остин Чемберлен (Joseph Austen Chamberlain), 1863-1937гг.

В 1924-1929гг. министр иностранных дел Великобритании.

23 февраля 1927г. обратился с нотой в адрес советского правительства с требованием прекратить «антибританскую пропаганду» и военную поддержку националистического гоминьдановского правительства в Китае.

Заклеймен советской пропагандой едва ли ни как исчадие ада (правда, большевики в загробный ад не верили, они создавали его на земле).

Вероятно, в Питере танки Т-18 впервые были показаны на параде 1 мая 1930г. (Рис.28)

Рис.28

– Некоторые танки вместо пушек имели муляжи (верхнее фото, левый танк).

17-18 июля 1929г. на заседании

РВС, на котором была принята «система танко-тракторно-автоброневооружия», отвечавшая новой структуре РККА, вдруг

выяснилось, что Т-18 не отвечает новым требованиям, т.е. фактически танк,

принятый на вооружение два года назад, уже устарел. Тем не менее, было решено

продолжить выпуск Т-18: «Впредь до конструирования нового танка

допустить на вооружении РККА танк МС-1. АУ УС РККА принять все меры по

увеличению скорости танка до 25 км/ч».

Осенью 1929 г. (17 октября — 19 ноября) под Москвой провели

новые испытания танка Т-18 – на этот раз искали пути улучшения ходовых качеств

танка, его проходимости. Главная проблема заключалась в том, что танк не мог

преодолевать 2-х метровые рвы трапецеидальной формы глубиной более 1,2 м –

попросту застревал в нем и не мог из него самостоятельно выбраться. Для улучшения проходимости рвов по предложению изобретателя

М. Василькова и по распоряжению начальника бронесил Ленинградского округа С. Коханского в мастерских курсов мехтяги

танк был оборудован вторым «хвостом» в передней части (снятым с другого танка)

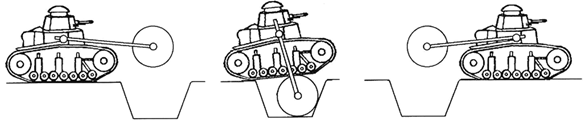

– вариант получил прозвище «носорог», или «тяни-толкай». (Рис.29)

Рис.29 – Танк Т-18, оборудованный двумя «хвостами».

Проходимость несколько улучшилась, но обзор с места механика-водителя стал негодным. Тогда комкор Коханский предлагает руководству РККА: «желательность предусмотрения для танков МС-1 возможности крепления направляющей стрелы с колесами для подмятия проволочных заграждений и улучшения проходимости рвов». Проект «носового колесного удлинителя» для Т-18 (Рис.29) был выполнен все тем же М. Васильковым, но неизвестно был ли данный аксессуар изготовлен в металле.

Рис.29 – Преодоление рвов танком Т-18 с помощью «носового колесного удлинителя».

По мере эксплуатации на танках первых серий стали появляться детали с более поздних модификаций Т-18.

Эксплуатация Т-18 первых серий.

Рис.30 – Подразделение Т-18 на марше.

К концу лета 1929г. две роты

танков Т-18 (не более 28 шт. – 13 машин первой серии и 15 машин второй серии)

включили в состав опытного механизированного полка (ОМП). Полк в своем составе имел танковый батальон двухротного состава, автобронедивизион, артиллерийскую батарею, мотострелковый

батальон.

В сентябре 1929г.

ОМП отправили на Большие (Всесоюзные) бобруйские маневры. В ходе

маневров опытный механизированный полк (танки, броневики, пехота, артиллерия)

при поддержке авиации прорывали оборону противника. (Рис.31)

Рис.31 - Танки

МС-1 и бронеавтомобили БА-27 на «Больших бобруйских маневрах» 1929г.

В условиях близких к боевым Т-18 обнаружили множественные поломки материальной части - самыми распространёнными проблемами танков на манёврах стали износ ведущих колёс (18 машин), и выход из строя опорных катков (27 машин). (Рис.32)

Рис.32 – Исправление мелких поломок на марше.

Поступали жалобы на плохой обзор из башни. Полный список неисправностей и путей их возможного устранения содержал более 50 пунктов.

Отмечалось также, что одной из причин проблем с эксплуатацией танков стала недостаточная квалификация механиков-водителей. (Рис.33)

Рис.33 – Вот он –

виновник многих бед советского танкостроения – водитель танка. Шутка.

В ноябре 1929г. танкам Т-18 пришлось принять настоящее боевое крещение в советско-китайском конфликте на КВЖД (Китайско-Восточная Железная Дорога). Осенью, кажется, в сентябре на театр прибыла рота танков Т-18 из 3-го отдельного танкового полка (московский танковый полк).

Из Москвы было отгружено 10 танков, однако в пути один танк получил такие повреждения, что ввести его в эксплуатацию оказалось невозможно, и это машина сделалась донором запчастей для остальных танков – по другой версии, танк получил серьезные повреждения при разгрузке. (Рис.34)

Рис.34 – Пишут, что на этих фото момент погрузки и выгрузки танков Т-18, прибывших на театр б.д. осенью 1929г. Если танки часть пути перевозили речным транспортом, то одну машину могли утопить, отчего она не была введена в эксплуатацию.

Танки двинулись в бой 17 ноября 1929г. В целом, танки в первый день выступили как психологическое оружие – танки оказались непредвиденным фактором для противника. Когда противник увидел в порядках наступавшей советской пехоты танки, китайские бойцы, по замечанию очевидцев, высовывались из окопов на полтора метра, чтобы лучше разглядеть диковинку. Машины применялись в боевой обстановке до 19 ноября.

Участники событий по-разному оценивали опыт применения танков Т-18. С одной стороны, говорили, что танки хорошо поддержали пехотные подразделения, подавляя очаги сопротивления и живую силу противника пулеметным огнем, оказывали моральную поддержку своей пехоте и подавляли волю к сопротивлению у противника. Вместе с тем было отмечено, что выучка экипажей недостаточна, не наблюдалось никакого взаимодействия между танками, а снаряды 37-мм пушки оказались почти неэффективны против полевых укреплений. Было также высказано и маргинальное мнение о ненужности гусеничных боевых машин.

Если смотреть на дело более «кабинетно», то штурм укрепленных позиций на КВЖД показал, что Т-18 удовлетворительно защищены от огня стрелкового оружия, при этом танк можно было вывести из строя на близкой дистанции ручными гранатами. Машины продемонстрировали неплохие эксплуатационные качества в условиях двадцатиградусных морозов, и все же за три дня боевого применения из 10-ти танков 7 вышли из стоя по различным причинам. (Рис.35)

Рис.35 – Т-18 проходит ремонт после боев на КВЖД.

Танки Т-18 обладали недостаточной проходимостью по полю боя (одна из машин застряла во вражеском окопе), малой скоростью. Самые большие нарекания вызывало пушечное вооружение. Выяснилось, что диоптрический прицел обеспечивает прицеливание на дистанции 750-800 м, слабым оказалось фугасное действие 37-мм снаряда. Отдельным слабым местом выглядит подготовка экипажей – танкисты не умели ориентироваться на местности по карте и компасу.

Танки Т-18,

прибывшие в 1929г. в распоряжение ОКДА были сняты с вооружения к середине 1930-х

годов. В 1938г. последние два танка этого типа были сняты с эксплуатации.

Однако машины не отправили в переплавку. С

небоеспособных Т-18 демонтировали ходовую часть и вкапывали в землю по башню,

превращая, таким образом, танк в БОТ. Пишут, что 37-мм пушка также подлежала удалению

– на месте пушки в бронемаске закреплялся аппарат из

спаренных пулеметов ДТ. Под люком на днище устраивали вход в каземат,

оснащенный для боеприпасов и продовольствия. Над танками могли соорудить

бетонный, либо дерево-земляной капонир. Во время конфликта

с Японией в 1938г. несколько таких точек использовались для отражения атак

японских войск у озера Хасан. Т-18 в качестве дотов простояли до начала 1950-х

годов, затем были исключены из системы оборонительных укреплений и заброшены. В

1980-е годы несколько точек из бывших Т-18 откопали и собрали некий странный

гибрид (Рис.36), который окрестили танком Т-18.

Рис.36 – Так называемый «МС-1» в музее Тихоокеанского флота

(Владивосток).

Корпус и башня, возможно, действительно от Т-18, а вот

ходовая часть и вооружение не соответствуют.

В марте 1930 года, был опробован вариант телеуправляемого танка на базе Т-18.

Впоследствии танки Т-18 первых серий, преимущественно, использовались в качестве учебных машин (Рис.37) - из частей первой линии эти танки были выведены в конце 1934г. (Рис.38)

Рис.37 – Курсанты танковой школы изучают материальную часть - конструкцию Т-18.

Рис.38 – Танки Т-18 в войсках, начало 1930-х.

В предвоенные годы убыль танков Т-18 из РККА составила 97 машин, при этом, надо полагать, что это, как правило, были танки Т-18 ранних серий. (Рис.39)

Рис.39 – Танки Т-18 в качестве мишеней.

Некоторое количество танков Т-18 ранних серий встретили ВОВ в качестве дотов. (Рис.40)

Рис.40 – Т-18 в качестве дота, предположительно, зима 1941-1942гг.

Машины на базе Т-18 обр. 1927г.

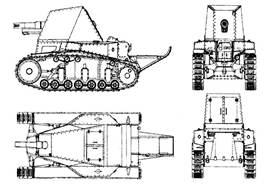

В ноябре (по другим сведениям, в декабре) 1929 года конструктор научно-исследовательского бюро АНИИ (Артиллерийский научно-исследовательский институт) К.М. Иванов по заказу УММ РККА (в рамках «Основных технических требований по системе вооружения») взялся за разработку САУ на базе Т-18. Список предполагавшихся к разработке вариантов включал САУ с 76,2-мм полковой пушкой для непосредственной поддержки пехоты (сопровождения мотомехчастей) и две ЗСУ – одна 7,62-мм пулеметной установкой и другая со спаренной 37-мм автоматической пушкой. Однако реально полностью проработан был только проект 76-мм САУ – САУ Т-18 или СУ-18.

Пишут, что конструктивно САУ Т-18 соответствовала французскому танку огневой поддержки Renault FT-17BS. (Рис.41)

Рис.41 – Чертежи и модель САУ Т-18.

Его советский аналог сохранял конструкцию серийного танка, но вместо башни в передней части корпуса устанавливалась высокая полностью закрытая бронированная рубка по форме напоминающую усеченную пирамиду, которая размещалась над боевым отделением и нависала над лобовой частью машины, опираясь рамой на средний лобовой лист. В неё устанавливалась 76,2-мм полковая пушка образца 1927 года, для уменьшения отката которой устанавливался щелевой дульный тормоз конструкции П.Н. Сячинтова. Боезапас самоходки составлял 4-6 выстрелов, пулеметное вооружение отсутствовало.

К этой САУ на базе Т-18 был выполнен проект трактор-транспортер («танк снабжения»), предназначавшийся для снабжения в боевых условиях САУ на базе Т-18. Транспортёр не имел башни и надгусеничных ниш корпуса, топливные баки из которых были перенесены в боевое отделение. Вместо этого, на надгусеничных полках в подбашенной коробке размещался контейнер (бронеящик) из 5—7-мм брони, внутри которого на 10 лотках могли перевозиться до 50 76,2-мм выстрелов, или в 16 лотках 169 (или 192) снарядов для 37-мм или 45-мм орудий. Вместо снарядных лотков можно было перевозить эквивалентное по массе количество цинковых патронных ящиков. Экипаж транспортера состоял из одного механика-водителя. Предполагалось, такие машины будут строиться из расчета одна на батарею (4 САУ).

В 1931—1932 годах прорабатывалась возможность использования Т-18 для перевозки 122-мм или 152-мм гаубицы. Однако на испытаниях танка, нагруженного балластом, равным весу 152-мм гаубицы, выяснилось, что он вовсе не может сдвинуться с места на мягком грунте, поэтому работы в этом направлении были также прекращены.

В 1930г. главным конструкторским бюро ГАУ был разработан проект бронированного трактора на базе Т-18, а в апреле 1931г. был построен его прототип. Бронетрактор отличался от танка открытым сверху корпусом, над которым мог натягиваться тент для защиты от непогоды, а также несколько изменённой ходовой частью. Помимо водителя, трактор мог перевозить в корпусе ещё троих человек. В июне 1931 года трактор прошёл полигонные испытания, выявившие его малопригодность для буксировки грузов, а также сложность конструкции и ненадёжность в эксплуатации, в связи с чем дальнейшие работы по нему были прекращены.

После принятия в 1929г. программы «Система танко-тракторо-авто-броневооружения РККА», предусматривавшей создание механизированных переправочных средств, на базе Т-18 был разработан первый проект инженерной машины - самоходного моста. Проект, обозначавшийся как «штурмовой сапёрный танк», предусматривал установку на лишённый башни танк выдвижного деревянного двухколейного моста, обеспечивавшего переправу через реки или рвы шириной до 4 метров автомобилей, танкеток и малых танков. Кроме этого, машина оснащалась буром для бурения шурфов и механической пилой по дереву. Штурмовой сапёрный танк на базе Т-18 не вышел за стадию проекта.

![[Малый сопровождения Мс-1. Фото 10]](МС-1Т-18_обр_192729гг.files/image072.jpg)