Räder-Raupen

Kampfwagen M 28

Räder-Raupen Kampfwagen M 28

Германия

Легкий по массе колесно-гусеничный танк

|

масса |

7/8,5 т |

|

вооружение |

37-мм орудие 2 пулемета |

|

экипаж |

4 чел. |

|

мощность силовой установки |

50-52 л.с. |

|

проект |

1928-1929гг., Otto Merker |

|

выпускался |

1929/1930г., Maschinenfabrik Esslingen 1 шт. опытный |

Основная статья:

Германское танкостроение 1920-1930гг.

Отто Меркёр (Otto Merker) – инженер, выпускник 1921 года университета в Эслингене по специальности инженера-конструктора. (Рис.1)

Рис.1 - Otto Merker, 1899-1986гг., немецкий инженер. В 1929-1936гг. главный

инженер немецко-шведской фирмы Landsverk, затем вернулся в Германию. В 1942г.

назначен главой комитета по кораблестроению фашистской Германии, был ответственным

за массовый выпуск подводных лодок.

С 1923 года он трудился на Schwäbische Hüttenwerke GmbH в Бёблингене, где занимался тракторами. Именно здесь Отто начал работу над колёсно-гусеничным движителем. Первый полученный им патент предусматривал гусеничное шасси с надеваемыми при необходимости колёсами. (Рис.2)

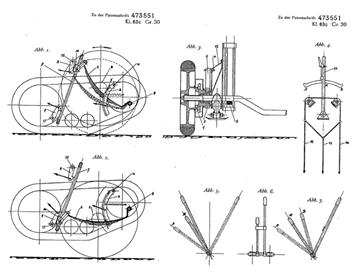

Рис.2 – Первый патент Otto Merker на систему перемены хода.

3 апреля 1926 года во Франции зафиксирован его патент на шасси легкого колесно-гусеничного трактора. (Рис.3)

Рис.3 – Из патента Меркера (Brevet d’invention No. 631.839).

Не исключено, что Меркер мог быть в курсе работ Фолмера по колесно-гусеничной теме, или знал о разработках французами колесно-гусеничных легких танков – поэтому полезная модель патентуется во Франции.

В 1927г. Меркёр, работая инженером на заводе сельскохозяйственного оборудования в немецком Боблингеме (Böblingen), построил образец колесно-гусеничного трактора мощностью 15 л.с. Переход с колёсного хода на гусеничный и обратно производился без покидания машины водителем примерно за 1 минуту. Новинка выставлялась на выставке Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG) в Дортмунде. Трактор Меркера привлек внимание тогда капитана, инспектора бронетехники в 6 Управлении вооружения рейхсвера (6 Inspekteur für Heeresmotorisierung, Инспекция моторизованных войск) Людвига Риттера фон Радлмайера (Рис.4), который предложил построить на этой базе машину с военным уклоном.

Рис.4 - Ludwig Ritter von Rablmaier, 1887-1943гг., генерал-лейтенант танковых войск вермахта.

В сентябре 1928г. в компании с капитаном Austermann посетил США для ознакомления с бронетехникой американцев.

1 октября 1929 года был

официально освобожден от военной службы для прохождения подготовки в качестве

офицера танка в секретной школе танковых войск в Казани (Россия). 1 апреля 1935

года подполковник Радлмайер был назначен командиром первого танкового полка. 1

октября 1936 года он принял командование танковой войсковой школой.

5 февраля 1940 года стал

командиром 4-й танковой дивизии, которую с успехом возглавлял в Западной

кампании. С 11 июля 1940 года по осень

того же года являлся министром вооружения рейха. В 1941г. по болезни был

переведен в резерв.

Меркеру

предложили новое место работы - Maschinenfabrik Eßlingen AG — крупное предприятие,

занимавшееся в основном железнодорожной техникой. По другой версии, его

устроили на предприятие Schwäbische Hüttenwerke

(Швабский металлургический завод). Оба завода являлись подразделениями компании

Gutehoffnungshütte

(GHH).

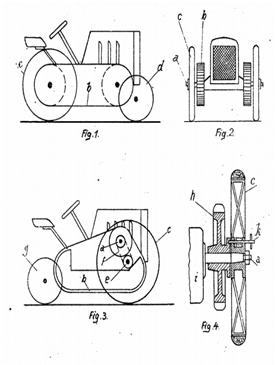

Шасси нового трактора Merker, получившее обозначение Räder-Raupen Kampfwagen m/28 («Колесо-гусеничная машина, модель 1928»), упоминается и другое название Räder-Raupen Kampfwagen RR 160, было готово к производству в 1928г. на машиностроительном заводе в Эсслингене (Maschinenfabrik Esslingen), а изготовлено в 1929г. (Рис.5)

Рис.5 – Колесно-гусеничное шасси Меркера.

Масса шасси 5,3т. Длина составляла 4,4 м, а ширина – 1,5 м на гусеницах и 2,6 м на колесах.

Двигатель и радиатор находились спереди со смещением влево. В качестве силовой установки использовался 50-сильный 6-цилиндровый двигатель Benz M182206 от легкового автомобиля Benz 16/50 PS. Справа от него находилось место водителя, а по центру располагалась ровная платформа — не что иное, как пол боевого отделения для возможного танка на этой базе. За платформой, со смещением влево, разместилась 8-скоростная коробка передач. Впрочем, правильнее её назвать 16-скоростной: 8 передач для движения вперёд и ещё столько же — назад. Справа от коробки передач находился ещё один пост управления. Согласно предварительным расчётам, шасси должно было развивать максимальную скорость 23 км/ч на гусеницах и 46 км/ч на колёсах.

Колесная база имела длину 2,8 м, а полная ходовая часть - 4,38 м.

Передняя пара колёс была управляемой, а задняя - ведущей, привод на них осуществлялся при помощи цепей Галля. Колеса изготавливались из стали и оснащались пневматическими шинами. Управлялись колеса червячной передачей. На колесах использовались консольные пружины (это плоские пружины, поддерживаемые на одном конце и удерживающие нагрузку на другом конце или рядом с ним). Подвеска состояла из полуэллиптических листовых рессор.

Гусеничная часть ходовой имела многокатковую конструкцию (по десять опорных катков небольшого диаметра с каждой стороны, катки были собраны в три тележки: две тележки по четыре катка, и одна тележка из двух катков) с передними направляющими и задними ведущими колёсами. Гусеничный трек был шириной 20 см, а длиной 12, всего на каждой стороне имелось по 66 треков.

Чтобы уменьшить шум, некоторые компоненты подвески были покрыты резиной и покрытием типа от Ferodo, британского производителя фрикционных изделий.

По бортам монтировалась электрическая система подъёма/опускания автомобильных колес (Hubvorrichtung). Для работы электромотора использовалось четыре 12-вольтовых аккумулятора. По другой версии, имелся цепной привод на задний мост. Колеса можно было опускать или поднимать на 36 см, в положении на колесах дорожный просвет между гусеницами и землей составлял 15 см. Общий дорожный просвет между корпусом и землей в гусеничном режиме составлял 40 см. Переход от гусениц к колесам или наоборот, как будто, мог составлять всего 20 секунд, причем процесс осуществлялся экипажем, не покидая своих мест. Такая опция была удобна для перемены хода в боевой обстановке. Кроме того, система перемены хода функционировала в качестве домкрата, что выглядело практичным для ремонта узлов ходовой части. Если подъемная система не работала, например, из-за технического сбоя, то колеса можно было поднимать вручную. При ручном выполнении подъема или опускания колес силами четырех человек время процесса занимало пять минут.

Шасси управлялось рулевым колесом через специальный тип планетарной трансмиссии - развитие трансмиссии Cletrac. Для поворота машины на гусеничном ходу тормозящая гусеница не полностью отключалась – трансмиссия аккуратно замедляла ее движение. Этим достигался более плавный поворот машины, по сравнению с другими гусеничными транспортными средствами, а радиус поворота составлял 3 м. Правда, при необходимости более крутых разворотов внутреннюю гусеницу все же можно было полностью отключить.

Торможение во время движения на гусеницах осуществлялось с помощью внешнего тормозного ремня (тормозной ленты), обернутого вокруг внешней части тормозного барабана, который тормозился при затягивании ремня (ленты). При движении на колесах использовалась внутренняя ленточная тормозная система, прижимавшая барабан изнутри.

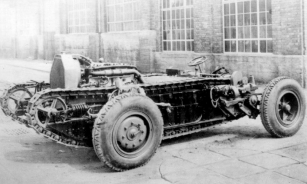

Из некоторых источников можно узнать, что в 1929г. на заводе Maschinefabrik Esslingen было построено 4 колесно-гусеничных шасси Меркера: №№31, 32, 33, 34 – все изделия маркировались как сельскохозяйственное оборудование. Три машины (№№31, 32, 33) оснащались бензиновыми двигателями Daimler-Benz мощностью 50 л.с., а №34 получил 70/77-сильный 6-цилиндровый двигатель Bussing-NAG D7. №34 также отличался сдвоенным радиатором и задними крыльями. (Рис.6)

Рис.6 – Испытания шасси №34.

Однако в большинстве работ указывается, что в 1929г. была построена только одна машина, а другие образцы – в 1930г.

Когда же появился танк на шасси Меркера? Конструкция опытных шасси Räder-Raupen Kampfwagen m/28 определенно указывает, что шасси проектировалось под танк (наличие ровной площадки в центральной части машины). Следовательно, Меркер, возможно, уже в 1928-1929гг. имел некоторые решения по бронекорпусу и вооружению танка – название танка сокращают до Räder M 28, также использовалось обозначение GFK (Gutehoffnungshutte) или GHH-Fahrzeug GKF. (Рис.7)

Рис.7 - Räder M 28.

Иллюстрация, produced by Andrie Kirushkin.

Во многих работах указывают, что появившееся в 1929г. первое шасси имело и бронекорпус, и башню, и вооружение, т.е. было полноценным танком. Однако другие пишут, что все первые четыре образца получили бронекорпуса, башни и вооружение то ли к 1 сентября 1929г., то ли к 1 сентября 1930г. Известно, что в сентябре 1929г. на секретную советско-германскую танковую школу под Казанью КАМА прибыл, по крайней мере, один танк Меркера (в советских документах фигурировал, как «Танк Г.Х.Х. (колесно-гусеничный)». Некоторые пишут, что в СССР танк прибыл с бронекорпусом, башней и вооружением, но в самом начале испытаний он был разбронирован и разоружен по причине того, что маломощный мотор был недостаточно силен, подвеска перегружена, что вызвало проблемы с надежностью систем. Другие указывают, что образец танка Г.Х.Х. оказался в России в виде голимого шасси: «Испытания одного из них (в небронированном одноместном варианте) проводились в Казани в танковой школе КАМА». (Рис.8)

Рис.8 – Под данным фото

буквально сообщается: «Шасси Räder-Raupen Kampfwagen m/28.

В таком виде танки прибыли на полигон ТЕКО».

Встречается разночтение и в количестве поступивших в СССР танков или шасси Меркера – от 1 до 4-х, причем пишут, что сначала прибыло три машины и несколько позже четвертая - №32 (возможно, №34). Вроде бы, и сам Меркер неоднократно появлялся на полигоне ТЕКО.

Познакомимся, наконец, с конструкцией танка Räder M 28.

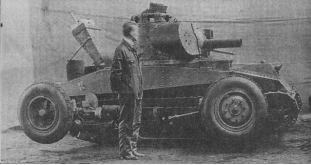

Внешне машина выглядела довольно оригинально. (Рис.9)

Рис.9 – Räder M 28 в полном виде.

Как будто, на представленном изображении мы видим не собственно орудие, а только кожух для него, т.е. Räder M 28 «в железе» все-таки не получил реальной пушки.

Двигатель устанавливался в левой части машины в U-образной раме. Перед ним находился вынесенный далеко вперед кулер (воздухозаборник). Водитель сидел справа от двигателя. За башней предусматривалось место для второго водителя для движения задним ходом (Рис.10), слева имелась откидывающаяся крышка для доступа к мотору и агрегатам трансмиссии.

Рис.10 – В задней части откинут люк второго водителя.

Масса машины – 7 т или 8,5 т, при габаритах: длина – 5000 мм, ширина – 2000 мм (по другим сведениям, 2400 мм), высота – 1480 мм (на колесах). Давление на грунт составляло 0,85 кг/см2.

Машина бронировалась гомогенными бронированными листами, предположительно, толщиной 8 мм. Листы крепились болтами и заклепками.

Экипаж танка состоял из четырех танкистов: двух водителей, командира и пулеметчика/наводчика.

В передней части располагалось отделение управление, где находилось место водителя. Командир и наводчик сидели в центральной башне. Наверху был установлен шестигранный купол для командира с козырьком с каждой стороны - командирская башенка с 6 смотровыми щелями, защищенными бронестеклами. Предполагалось, что этот купол можно открывать сзади, чтобы обеспечить лучшую видимость и доступ. Командир и наводчик могли войти через люк в задней части башни. Командир и наводчик находились в одном пространстве с боекомплектом.

В башне находилось основное вооружение танка: 37-мм орудие Maxim Flak M14, оснащенное полуавтоматическим казенником. Maxim Flak M14 по сути являлось увеличенным в размере вариантом пулемёта Максима. Питание орудия осуществлялось от большого магазина в форме барабана. Для размещения барабана системы питания пушки Maxim Flak M14 с правой стороны башни выполнили большой выступ – внешне смотрится, как «щека». Предполагалось, что Maxim Flak M14 можно будет использовать в качестве противотанкового и зенитного орудия - пушка имела углы вертикального наведения от -10° до +30°. Слева от пушки устанавливался 7,92-мм пулемет Dreyse воздушного охлаждения, он помещался в большом предохраняющем от повреждения кожухе. Башенный пулемет мог наводится по вертикали от -5° до +77°, что также говорит о возможности применения его в качестве зенитного орудия.

Позади башни, в кормовой части машины в довольно ограниченной нише справа от двигателя было оборудовано место для второго водителя - условия не лучше, чем в багажнике небольшого автомобиля. Говорят, в люке заднего водителя можно было установить дополнительный 7,92-мм пулемет Dreyse. (Рис.11)

Рис.11 - Räder M 28, вид сзади.

Пишут также о некоем курсовом пулемете, который, видимо, должен был находиться в лобовом элементе корпуса (указывают, что он мог наводиться от -15° до +35° по вертикали), но на доступных фото такого пулемета не видно. (Рис.12)

Рис.12 - Räder M 28, вид спереди.

Общий боезапас составлял 200 выстрелов и 2000 патронов.

Машина оснащалась 4-цилиндровым бензиновым двигателем Benz-50-PS и топливным баком на 70 л. Этот двигатель имел рабочий объем 4160 см3, степень сжатия 4,75. На крейсерской скорости потреблялось 14 кг топлива и 0,4 кг масла в час. Двигатель развивал максимальную мощность 52 л.с. при 1950 об/мин.

Интересно выглядела колесно-гусеничная ходовая часть и механизм перемены хода.

Колесная база имела длину 2,8 м, а полная ходовая часть - 4,38 м.

Колеса изготавливались из стали и оснащались пневматическими шинами. Управлялись колеса червячной передачей. На колесах использовались консольные пружины (это плоские пружины, поддерживаемые на одном конце и удерживающие нагрузку на другом конце или рядом с ним). Подвеска состояла из полуэллиптических листовых рессор.

Гусеничная часть ходовой имела многокатковую конструкцию (по десять опорных катков небольшого диаметра с каждой стороны, катки были собраны в три тележки: две тележки по четыре катка, и одна тележка из двух катков) с передними направляющими и задними ведущими колёсами. Гусеничный трек был шириной 20 см, а длиной 12, всего на каждой стороне имелось по 66 треков.

Чтобы уменьшить шум, некоторые компоненты подвески были покрыты резиной и покрытием типа от Ferodo, британского производителя фрикционных изделий.

Ходовая часть танка М28 не получила бронезащиты.

По бортам монтировалась электрическая система подъёма/опускания автомобильных колес (Hubvorrichtung). Для работы электромотора использовалось четыре 12-вольтовых аккумулятора. По другой версии, имелся цепной привод на задний мост. Колеса можно было опускать или поднимать на 36 см, в положении на колесах дорожный просвет между гусеницами и землей составлял 15 см. Общий дорожный просвет между корпусом и землей в гусеничном режиме составлял 40 см. Переход от гусениц к колесам или наоборот, как будто, мог составлять всего 20 секунд, причем процесс осуществлялся экипажем, не покидая своих мест. Такая опция была удобна для перемены хода в боевой обстановке. Кроме того, система перемены хода функционировала в качестве домкрата, что выглядело практичным для ремонта узлов ходовой части. Если подъемная система не работала, например, из-за технического сбоя, то колеса можно было поднимать вручную. При ручном выполнении подъема или опускания колес силами четырех человек время процесса занимало пять минут. (Рис.13)

Рис.13 – Танк с поднятым колесным приводом.

Шасси управлялось рулевым колесом через специальный тип планетарной трансмиссии - развитие трансмиссии Cletrac. Для поворота машины на гусеничном ходу тормозящая гусеница не полностью отключалась – трансмиссия аккуратно замедляла ее движение. Этим достигался более плавный поворот машины, по сравнению с другими гусеничными транспортными средствами, а радиус поворота составлял 3 м. Правда, при необходимости более крутых разворотов внутреннюю гусеницу все же можно было полностью отключить.

Торможение во время движения на гусеницах осуществлялось с помощью внешнего тормозного ремня (тормозной ленты), обернутого вокруг внешней части тормозного барабана, который тормозился при затягивании ремня (ленты). При движении на колесах использовалась внутренняя ленточная тормозная система, прижимавшая барабан изнутри.

Итак, сообщают, что первые испытания «танка Г.Х.Х.» в СССР состоялись 22 августа 1929 года. Сначала был опробован переход с колёсного хода на гусеничный и обратно. Выяснилось, что данная процедура занимает, как и было заявлено, около минуты. Механизм перехода функционировал без проблем. Двигатель работал как часы, а движение происходило плавно и бесшумно. До максимальной скорости машина не разгонялась, но испытатели посчитали заявленные характеристики (46 км/ч на колесах, 23 км/ч на гусеницах; запас хода 180 км на колесах и 80 км на гусеницах.) соответствующими реальным. Правда, была оговорка. Поскольку испытывалось шасси, не имеющее ни бронирования, ни башни, то при полной бронировке боевая масса танка возрастала до 8,5 тонн, при удельной мощности 5,9 л.с. на тонну заметно снижались динамические характеристики. Наиболее проблемной оказалась езда на гусеницах по просёлку и бездорожью. Слишком узкие гусеничные ленты оснащались траками конструкции, больше подходящими для трактора. Повороты были возможны только при движении на первой или второй скорости. Рулевое управление оказалось очень тяжёлым, к тому же постоянно случались какие-то неполадки в его работе. Критике подверглось и расположение сидения механика-водителя слева от двигателя, который имел тенденцию к перегреву. Имелись нарекания и к работе тормозов. Ниже приводятся впечатления, очевидно, советских наблюдателей от танка: «а) Если придется встретиться двум танкам на шоссе, то им не разъехаться (очень широк ход). б) Снаряжение танка броней увеличит удельное давление на колесах и гусенице, откуда еще больше затруднится рулевое управление. в) Движение по извилистым дорогам в лесу дефиле и прочих узких проходах невозможно, вследствие почти невозможности управлять танком при частых поворотах. г) Личное мнение ездившего на танке, что при полном боевом весе двигатель будет перегреваться. Хорошо тренированный мускулисто-сильный водитель легко будет вымотан управлением танка Г.Х.Х. и как самый большой предел его работы управления будет время, не больше 8 часов».

Шасси продолжали испытываться, как минимум до 1 сентября 1930г. К этому

времени машина №31 прошла 150 км, №32 – 5 км, №33 – 309 км, №34 – 380 км.

Сообщают, что затем шасси №№31, 32, 33 получили бронекорпуса, башни и

вооружение. №34 стал танком несколько позже, поскольку требовал ремонта. В

1931г. цикл испытаний был повторен. После установки бронекорпусов, как и

ожидалось, удельная мощность резко упала. С танков №31, 32 и 33 сняли не только

башни, но и подбашенные коробки. Башня и вооружение остались только у танка

№34, имевшего более мощный двигатель. Впрочем, его также переделали. Немного

изменилась конструкция рубки водителя, что позволило слегка улучшить обзорность,

был переделан подбашенный погон и некоторые другие элементы.

В целом, немцы в 1931г. признали конструкцию танка Меркера неудачной. Машина оказалась слишком сложной в эксплуатации, а система смены хода была признана чрезвычайно ненадежной, поскольку часто выходила из строя, а в боевых условиях была подвержена скорому поражению от огня противника. Немецкие военные получили достаточно информации, чтобы сделать негативный вывод о степени эффективности колёсно-гусеничной схемы, хотя раздавались голоса в защиту колесно-гусеничного хода. Например, представитель подразделения Kraftfahr немецкого Waffenamt гауптман Штрайха, заявлял, что боевая колесно-гусеничная машина будет более подходящей в качестве разведывательного средства, нежели обычный танк. В 1931г. танки М28 исчезают из программы испытаний. Вероятно, вскоре машины вернули в Германию, хотя у многих авторов можно узнать, что танк Меркера, испытывавшийся в СССР, был возвращен в Германию в 1933г. и разобран.

По другой версии, после начала испытаний танка М28 в России, военное ведомство Германии выдало заказ на постройку еще 5 образцов этой машины для определения боевых возможностей колесно-гусеничных машин. В 1930г. на Maschinenfabrik Esslingen, вроде бы, было собрано еще 5 машин типа М28, немного отличавшихся друг от друга. Согласно этим сведениям, всего было произведено 6 танков М28. Действительно, говорят, что сам Меркер указывал, что по теме М28 было построено 6 шасси. История первых четырех шасси Меркера более ли менее просматривается, как быть еще с двумя?

Существует два диаметрально противоположных мнения на этот счет. Одни придерживаются, что все «танки» М28 были построены в Германии, другие – что две последние машины были произведены в 1930г. в Швеции на заводе Landsverk АВ, это предприятие также, как и Maschinenfabrik Esslingen являлось дочкой Gutehoffnungshütte (GHH) и по сути было немецким предприятием на территории Швеции. Главным инженером с 1929г. там был поставлен Отто Меркер (его командировка в Швецию продолжалась с небольшими перерывами почти 8 лет). Впрочем, не исключено, что строительство машин в Швеции ограничивалось простой сборкой, а все узлы и агрегаты производились в Германии (- очень возможно, так как на трех последних машинах стоял один и тот же двигатель немецкого производства).

Две последние машины отличались от предшественниц

более мощным двигателем 70/77-сильный двигатель (6-цилиндровый

мотор от

легкового автомобиля NAG Typ D7), топливным баком объемом 85 л. и

гидравлической системой перемены хода. В Швеции машины по этой теме назывались

Landsverk -5 или L-5. (Рис.14)

Рис.14 – Старая советская публикация о шасси Landsverk -5.

На машине появились любопытные детали: крылья и фары.

При постройке двух образцов Landsverk L-5 были учтены нарекания, полученные по итогам испытаний в России. 4-цилиндровый бензиновый двигатель 70-PS-NAG-D7P имел рабочий объем 3620 см3, степень сжатия 5,5, расход топлива 18 кг в час и расход масла 0,6 кг в час на крейсерской скорости. Максимальная мощность составила 77 л.с. при 3400 об/мин. Бензин закачивался в карбюратор электрическим насосом IMCO-Autopuls-12-V-Pumpe (помпа). Помимо стандартного топливного бака, можно взять с собой дополнительный резервный бак объемом 30 л. Была установлена коробка передач Typ K 45 производства ZF Friedrichshafen AG. Эта коробка передач была оснащена устройством умножения, так называемым Maybach Schnellgang, которое обеспечивало машину четырьмя передними и двумя задними передачами. Переключение с прямого на задний ход заняло 4-5 секунд.

Кроме установки более мощных двигателей, изменения были внесены и в ходовую часть. Вместо электромоторов системы перевода с гусеничного на колёсный ход была установлена гидравлическая система, которая получилась более простой и надёжной. Колёса на машине №36 стали подниматься выше, чтобы на бездорожье не задевать грунт. Немного другими стали траки. (Рис.15)

Рис.15 - Переделанная система подъёма и опускания колёсного хода.

Масса последних двух шасси подросла до 5,4 т.

Некоторые пишут, что одна машина получила бронекорпус, башню и вооружение и была отправлена в Германию (возможно, бронекорпус, башню и вооружение шасси получило уже в Германии), а вторая не покидала пределов Швеции, служа испытательным стендом на заводе Landsverk. (Рис.16)

Рис.16 – Пишут, что это тоже второй образец L-5, не получивший бронекорпуса – видно, что эта машина и машина на предыдущей фотографии отличаются деталями, например, данное шасси лишено крыльев, несколько по-иному смотрится механизм перемены хода.

Немцам удалось заинтересовать шведов темой колесно-гусеничного танка. Начиная, с 1931г. проект L-5 развивается как проект шведского типа танка.