Grosstraktor I Daimler-Benz

Grosstraktor I Daimler-Benz

Германия

Средний танк

|

масса |

15/16 т |

|

вооружение |

75-м орудие или 105-мм орудие 3 пулемета |

|

экипаж |

6 чел. |

|

мощность силовой установки |

260 л.с. |

|

проект |

1925-1928гг., Daimler-Benz |

|

выпускался |

1929-1930гг., Daimler-Benz/ Rheinmetall 2 шт. опытные |

Основная статья: Германское танкостроение 1920-1930гг.

Производные конструкции Первой мировой

К 1925г. в Германию просочились слухи о работах французов по новому типу танков - Char de Bataille. Немцы приняли решение разработать нечто подобное. За образец для подражания в смысле компоновки был выбран FCM 2C/Char Lourd 2C, но в более облегченном варианте - как танки Char de Bataille. (Рис.1)

Рис.1 – Один из вариантов Char de Bataille - французский танк FCM M1921 (1924г.) – облегченный потомок Lourd 2C.

В мае 1925 году штаб рейхсвера выдал спецификацию на «армейскую повозку образца 1920 года» или Armeerwagen 20. 14 марта 1928г. название программы изменили на «большой трактор» - Großtraktor (по-английски – Grosstraktor), пытаясь названием запутать стороннего наблюдателя - создавая видимость разработки машины для народного хозяйства. В качестве основных параметров спецификация требовала следующее: масса 15 тонн (пишут также 16 тонн), скорость 40 км/ч, запас хода 100 км, размещение одной 75-мм пушки KwK L/24 в главной башне, спаренной с пулеметом и 2-4 пулемета – один в малой башне, прочие в корпусе. Танк должен был преодолевать стенку высотой до 1 метра, уклон 30° и брод глубиной 0,8 метра, удельное давление на грунт – порядка 0,5 кг/см2. Предусматривалась возможность плавания. Длина танка должна составлять 6 метров, ширина 2,6 м, высота 2,40 (2,35) метра. Броня 6-14 мм. Экипаж 6 чел., включая радиста.

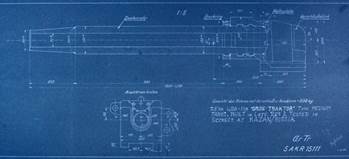

Проектные работы по Armeewagen 20 (или A.W.20) начались в недрах концерна Krupp. Помимо создания общей концепции танка, в задачу Krupp входила разработка 75-мм орудия для него. За основу было взято проектировавшееся горное орудие с длиной ствола 20 калибров. Короткоствольное орудие проигрывало в начальной скорости снаряда, например, французской пушке Canon de 75 Mle.1897. Однако немецкая короткоствольная танковая пушка (Рис.2) могла также успешно пробивать броню танков того времени, имевших почти поголовно противопульное бронирование.

Рис.2 – Короткоствольная танковая 75-мм пушка.

По осколочно-фугасному действию оба орудия были примерно равными. Небольшие размеры орудия позволяли проектировать более компактную двухместную башню с пушкой и спаренным пулеметом, что обеспечивало ограничение массы танка в 15-16 т.

1 марта 1927 года концерн Krupp представил первые эскизные наработки по проекту A.W.20. 19 марта была подготовлена спецификация на башню и вооружение в ней. Полная масса башни вместе с орудием должна была составить 1660 кг, из которых на орудие приходилось 550 кг. Орудийная установка обеспечивала внушительные углы вертикальной наводки — от −12 до +60 градусов. Чтобы позволить большие углы склонения, в крыше башни был предусмотрен специальный выступ. Башню оборудовали электроприводом, который позволял выполнить полный оборот за 30-75 секунд. Без привода полный оборот башни занимал 120 секунд. В бортах башни предусматривались большие люки, такая схема впоследствии стала типовой для башен немецких средних танков. Танк должен был иметь и кормовую башню, вооружённую пулемётом с большим максимальным углом возвышения. Эта башня могла выполнять роль зенитной. К 25 марта был подготовлен деревянный макет A.W.20 (Рис.3), после демонстрации которого приняли окончательное решение о запуске работ.

Рис.3 – Модель Armeewagen 20 разработки Krupp.

30 марта 1927г. с Krupp заключили контракт на разработку и постройку двух танков.

Еще до заключения контракта с Krupp заказчик, в лице 6-го отдела Департамента вооружений, решил проводить дальнейшие проектные и опытные работы на конкурсной основе. 26 марта 1927 года был подписан контракт с Daimler-Benz. Завод Daimler-Motoren-Gesellschaft в пригороде Берлина в годы Первой мировой войны собирал танки A7V. Позже этот завод стал называться Daimler-Benz Werk 40. Главным конструктором A.W.20 на Daimler-Benz стал Фердинанд Порше, вместе с которым разработкой занимался Рудольф Мертц. Чуть позже контракт был заключен с фирмой Rheinmetall. Обе фирмы, как и Krupp, должны были произвести по два танка. Ставилось условие взаимозаменяемости основных узлов танков, однако центральное положение разработчика танка некоторое время сохранялось за Krupp.

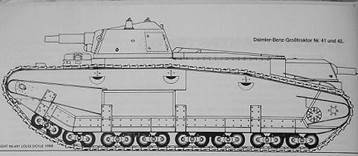

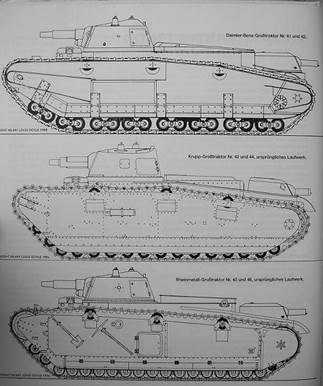

Проекты всех трех фирм внешне получились очень похожими. (Рис.4)

Рис.4 – Боковые проекции гросстракторов.

Компоновка «гросстракторов» была идентичной: в передней части корпуса находилось отделение управления, на крыше которого устанавливались две цилиндрические башенки со смотровыми щелями. За ним располагалось боевое отделение, рассчитанное на 3-х человек. Пишут, что немцы в наборе корпуса использовали литые детали, которые, вроде бы, соединяли сваркой. Основное вооружение, состоявшее из 75-мм короткоствольной пушки KwK L/24 (правда, фирма Daimler-Benz запланировала установку 105-мм гаубицы на свой танк), располагалось в двухместной конической башне, оснащенной приборами наблюдения и аварийным люком в кормовой части слева.

У танков Rheinmetall и Daimler-Benz башни были одинаковые - их разработкой и последующей сборкой занималась фирма Rheinmetall (по другой версии, на этих танках стоял первый вариант башни, разработанной на Krupp). Орудие, установленное в этой башне, имело углы наведения от -12° до +60° по вертикали и боезапас 104 выстрела.

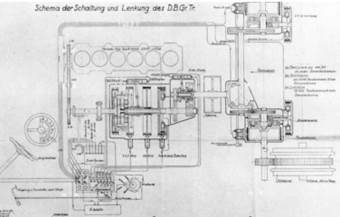

В средней части корпуса находился двигатель, узлы трансмиссии и система охлаждения. На танках Daimler-Benz в качестве силовой установки предполагалось использовать рядный 6-цилиндровый авиационный двигатель Daimler-Benz D IV b. Этот мотор объёмом 31,2 литра и мощностью 260 лошадиных сил был разработан ещё в годы Первой мировой войны и предназначался для использования на самолетах. Мотор оказался самым тяжёлым из предлагавшихся для оснащения нового танка — 604 килограмма, для его запуска имелся вспомогательный мотор. В паре с мотором работала громоздкая планетарная коробка передач (Рис.5) с преселектором (суммарно 6 скоростей вперёд и 2 назад), располагавшаяся слева от двигателя.

Рис.5 - Планетарная коробка передач, которая ставилась на танк Daimler-Benz.

КПП и двигатель соединялись зубчатой передачей, сцепления в данной системе не было. Использовался планетарный механизм поворота. Переключение скоростей происходило специальным рычагом на рулевом колесе. Для упрощения работы переключение скоростей и поворотные механизмы оснащались гидравлическим приводом с маслом в качестве рабочей жидкости. (Рис.6)

Рис.6 - Общая схема моторно-трансмиссионной группы танка Daimler-Benz.

Привод осуществлялся на ведущие колёса через зубчатые колёса, соединявшиеся с ведущими колёсами с внешней стороны. Также имелся привод на два гребных винта, в случае необходимости крепившихся на кормовом листе корпуса. Гребные винты могли поворачиваться, обеспечивая движение танка на воде.

Ходовая часть «гросстракторов» имела значительные отличия, общим моментом были только съемные экраны или фальшборты, защищавшие элементы ходовой от пуль и осколков, задние ведущие и передние направляющие колеса. На танках от Daimler-Benz с каждого борта находилось по 16 опорных катков и 3 поддерживающих роликов малого диаметра. Опорные катки группировались в тележки с рессорной подвеской. (Рис.7)

Рис.7 – Подвеска танка от Daimler-Benz.

4 передних опорных катка устанавливались под углом, что облегчало преодоление вертикальных препятствий. Ведущее колесо и ленивец соединялись с лентами посредством цевочного зацепления. Использовались металлические штампованные траки. Специалисты отмечают относительную простоту конструкции ходовой части танков Daimler-Benz и удобство ее обслуживания.

Экипаж из 6 человек на всех танках размещался одинаково и очень своеобразно. Впереди располагались водитель, радист и командир, который стрелял из курсового пулемёта. Водитель и командир танка имели большие люки, фактически представлявшие собой откидные смотровые башенки. За отделением управления располагалось боевое отделение с двухместной башней. Пулемётная башня находилась в корме корпуса, причём кормовой стрелок находился в стесненных условия: его соседями были элементы трансмиссии.

Обычно варианты танка по спецификации Armeewagen 20 с апреля 1928г. в документах обозначались как Gr.Tr.Db (Daimler-Benz), Gr.Tr.Kp (Krupp) и Gr.Tr.Rh (Rheinmetall). Позже в литературе варианты получили обозначение: Großtraktor I (Daimler-Benz), Großtraktor II (Rheinmetall) и Großtraktor III (Krupp). Машины Grosstraktor I имели номера №41 и №42.

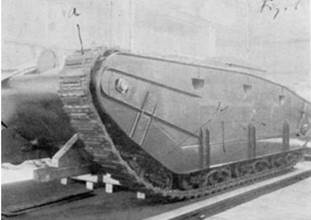

В некоторых источниках указывают, что сборка всех танков Grosstraktor началась в январе 1928 года на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе. (Рис.8)

Рис.8 – Пишут, что на этих фото запечатлена сборка

танка Grosstraktor I от Daimler-Benz на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе, 1929г.

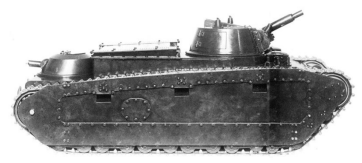

Первый образец танка Grosstraktor I от Daimler-Benz (№41) собрали в 1929 году, а второй (№42), вроде бы, в 1930 г. (Рис.9)

Рис.9 - Grosstraktor I от Daimler-Benz.

Танк Daimler-Benz имел боевую массу 15 или 16 тонн. Габариты: длина – 6650 мм, ширина – 2810(?) мм, высота – 2300 мм.

При первых же пробежках у танков Daimler-Benz выявились неприятные недостатки. У них постоянно соскакивали гусеничные ленты, причем причина была не только в гусеницах, но и в конструкции ведущих колёс и ленивцев. Обнаружились серьёзные проблемы с охлаждением двигателя. Зима-весна 1930 года были потрачены на исправление ошибок.

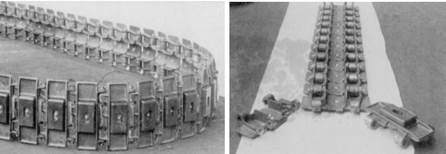

На один из танков Daimler-Benz (№41) установили новые траки шириной 380 мм, они представляли собой две полосы из армированной резины, к которой крепились металлические траки с резиновыми подушками. (Рис.10)

Рис.10 - Новые траки разработки Daimler-Benz.

Пишут, что данный тип гусеничной ленты разработал Генрих Книпкамп.

За весь 1930 год танк №41 преодолел 25 километров (танк №42 от Daimler-Benz не ездил). Быстрее 8,1 км/ч машина не разгонялась. Испытания показали, что новые траки ведут себя не очень хорошо. Особенно это касалось резиновых подушек, быстро разрушавшихся. Второй проблемой оказались рессоры, на которые при поворотах действовала дополнительная нагрузка. Проблема с перегревом двигателя на танке Daimler-Benz сохранилась и после переделки системы охлаждения.

Сезон испытаний 1931г. выявил лидера и аутсайдера программы. В ходе испытаний 1931 года танки Daimler-Benz проявили себя хуже всего. Никак не удавалось довести до приемлемого уровня конструкцию трансмиссии. Танк №41 проехал всего 31 километр, развивая при этом скорость не более 13 км/ч. Связано это было с тем, что машина могла передвигаться только на 1-й – 3-й передачах. Поднимался вопрос об использовании коробки передач от тяжёлых грузовиков, но от этой идеи отказались. Развитие танков Daimler-Benz на этом закончились окончательно.

В общем, картина испытаний танков Großtraktor в 1929-1932гг. выглядела таким образом. Оба Grosstraktor I смогли пройти на двоих всего 66 км как по шоссе, так и по пересеченной местности – дальше их испытания были остановлены из-за постоянных поломок трансмиссии и двигателя. Скорее всего, в 193г. обе машины от Daimler-Benz были выведены из эксплуатации. (Рис.11, Рис.12)

Рис.11 – Интересная фотография, похоже, танк Grosstraktor I Daimler-Benz разоружен, виден только кожух 75-мм орудия, напоминающий 105-мм гаубицу, без ствола 75-мм орудия.

Рис.12 – Танк Grosstraktor I Daimler-Benz на пьедестале почёта, вроде бы, при штабе 1-го танкового полка в Эрфурте.

До наших дней танки типа Großtraktor не сохранились, во время войны экспонаты были разобраны на металл.

Немецкая военная комиссия, по итогам испытаний «гросстракторов» сделала несколько выводов. Для серийных танков требовалось создать специализированную силовую установку, пусть даже несколько менее мощную, но более высокооборотистую. Также был сделан вывод, что ведущие колеса должны располагаться спереди – таким образом практически исключалась возможность соскакивания гусеницы при движении по мягкому грунту. Впоследствии все немецкие серийные танки от Pz.I до Pz.VIB “Koenigtiger” имели именно такое расположение ведущих катков. От идеи разнесенного вооружения и ходовой части, охватывающей корпус, как это было сделано на французских танках FCM 2C, решили отказаться. Отмечалась, что многокатковая ходовая усложняла сборку танков, их эксплуатацию и дальнейшее техническое обслуживание.