Grosstraktor

III Krupp

Grosstraktor III Krupp

Германия

Средний танк

|

масса |

16-16,4 т |

|

вооружение |

75-м орудие 3 пулемета |

|

экипаж |

6 чел. |

|

мощность силовой установки |

250 л.с. |

|

проект |

1925-1928гг., Krupp |

|

выпускался |

1928-1929гг., Krupp/

Rheinmetall 2 шт. опытные |

Основная статья:

Германское танкостроение 1920-1930гг.

Производные

конструкции Первой мировой

К 1925г. в Германию просочились слухи о работах французов по новому типу танков - Char de Bataille. Немцы приняли решение разработать нечто подобное. За образец для подражания в смысле компоновки был выбран FCM 2C/Char Lourd 2C, но в более облегченном варианте - как танки Char de Bataille. (Рис.1)

Рис.1 – Один из вариантов Char de Bataille - французский танк FCM M1921 (1924г.) – облегченный потомок Lourd 2C.

В мае 1925 году штаб рейхсвера выдал спецификацию на «армейскую повозку образца 1920 года» или Armeerwagen 20. 14 марта 1928г. название программы изменили на «большой трактор» - Großtraktor (по-английски – Grosstraktor), пытаясь названием запутать стороннего наблюдателя - создавая видимость разработки машины для народного хозяйства. В качестве основных параметров спецификация требовала следующее: масса 15 тонн (пишут также 16 тонн), скорость 40 км/ч, запас хода 100 км, размещение одной 75-мм пушки KwK L/24 в главной башне, спаренной с пулеметом и 2-4 пулемета – один в малой башне, прочие в корпусе. Танк должен был преодолевать стенку высотой до 1 метра, уклон 30° и брод глубиной 0,8 метра, удельное давление на грунт – порядка 0,5 кг/см2. Предусматривалась возможность плавания. Длина танка должна составлять 6 метров, ширина 2,6 м, высота 2,40 (2,35) метра. Броня 6-14 мм. Экипаж 6 чел., включая радиста.

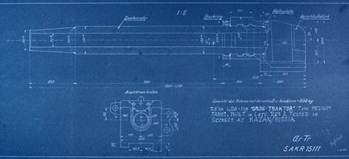

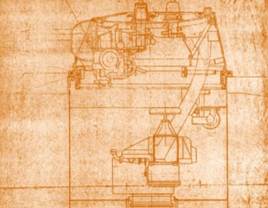

Проектные работы по Armeewagen 20 (или A.W.20) начались в недрах концерна Krupp. Помимо создания общей концепции танка, в задачу Krupp входила разработка 75-мм орудия для него. За основу было взято проектировавшееся горное орудие с длиной ствола 20 калибров. Короткоствольное орудие проигрывало в начальной скорости снаряда, например, французской пушке Canon de 75 Mle.1897. Однако немецкая короткоствольная танковая пушка (Рис.2) могла также успешно пробивать броню танков того времени, имевших почти поголовно противопульное бронирование.

Рис.2 – Короткоствольная танковая 75-мм пушка.

По осколочно-фугасному действию оба орудия были примерно равными. Небольшие размеры орудия позволяли проектировать более компактную двухместную башню с пушкой и спаренным пулеметом, что обеспечивало ограничение массы танка в 15-16 т.

1 марта 1927 года концерн Krupp представил первые эскизные наработки по проекту A.W.20. 19 марта была подготовлена спецификация на башню и вооружение в ней. Полная масса башни вместе с орудием должна была составить 1660 кг, из которых на орудие приходилось 550 кг. Орудийная установка обеспечивала внушительные углы вертикальной наводки — от −12 до +60 градусов. Чтобы позволить большие углы склонения, в крыше башни был предусмотрен специальный выступ. Башню оборудовали электроприводом, который позволял выполнить полный оборот за 30-75 секунд. Без привода полный оборот башни занимал 120 секунд. В бортах башни предусматривались большие люки, такая схема впоследствии стала типовой для башен немецких средних танков. Танк должен был иметь и кормовую башню, вооружённую пулемётом с большим максимальным углом возвышения. Эта башня могла выполнять роль зенитной. К 25 марта был подготовлен деревянный макет A.W.20 (Рис.3), после демонстрации которого приняли окончательное решение о запуске работ.

Рис.3 – Модель Armeewagen 20 разработки Krupp.

30 марта 1927г. с Krupp заключили контракт на разработку и постройку двух танков.

Еще до заключения контракта с Krupp заказчик, в лице 6-го отдела Департамента вооружений, решил проводить дальнейшие проектные и опытные работы на конкурсной основе. 26 марта 1927 года был подписан контракт с Daimler-Benz. Завод Daimler-Motoren-Gesellschaft в пригороде Берлина в годы Первой мировой войны собирал танки A7V. Позже этот завод стал называться Daimler-Benz Werk 40. Главным конструктором A.W.20 на Daimler-Benz стал Фердинанд Порше, вместе с которым разработкой занимался Рудольф Мертц. Чуть позже контракт был заключен с фирмой Rheinmetall. Обе фирмы, как и Krupp, должны были произвести по два танка. Ставилось условие взаимозаменяемости основных узлов танков, однако центральное положение разработчика танка некоторое время сохранялось за Krupp.

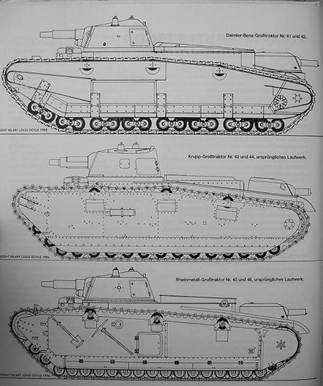

Проекты всех трех фирм внешне получились очень похожими. (Рис.4)

Рис.4 – Боковые проекции гросстракторов.

Компоновка «гросстракторов» была идентичной: в передней части корпуса находилось отделение управления, на крыше которого устанавливались две цилиндрические башенки со смотровыми щелями. За ним располагалось боевое отделение, рассчитанное на 3-х человек. Пишут, что немцы в наборе корпуса использовали литые детали, которые, вроде бы, соединяли сваркой. Основное вооружение, состоявшее из 75-мм короткоствольной пушки KwK L/24 (правда, фирма Daimler-Benz запланировала установку 105-мм гаубицы на свой танк), располагалось в двухместной конической башне, оснащенной приборами наблюдения и аварийным люком в кормовой части слева.

У танков Rheinmetall и Daimler-Benz башни были одинаковые - их разработкой и последующей сборкой занималась фирма Rheinmetall (по другой версии, на этих танках стоял первый вариант башни, разработанной на Krupp). Орудие, установленное в этой башне, имело углы наведения от -12° до +60° по вертикали и боезапас 104 выстрела. На танках Krupp ставилась доработанная башня. (Рис.5)

Рис.5 – Схема доработанной башни Krupp.

В средней части корпуса находился двигатель, узлы трансмиссии и система охлаждения.

На шасси Krupp применялся авиационный двигатель — BMW Va мощностью 250 лошадиных сил при 1400 об/мин. Объём 6-цилиндрового мотора 22,9 литра, масса 317 кг. Моторно-трансмиссионная группа была представлена массивной 6-скоростной коробкой передач с пневматическим приводом. КПП находилась справа от двигателя и соединялась с ним приводом с многодисковым сцеплением. Механизм поворота был планетарным, но при этом использовались ленточные тормоза с ручным приводом. (Рис.6)

Рис.6 - Схема моторно-трансмиссионной группы A.W.20 разработки Krupp.

Отдельной строкой следует отметить вопрос водоплавания танков типа A.W.20. (Рис.7)

Рис.7 - Схема размещения агрегатов и гребного винта на танках Krupp.

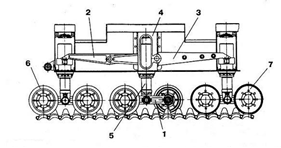

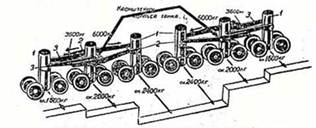

Рис.8 – Схема тележки Krupp.

1 – балансир; 2 – короткое коромысло; 3 – длинное коромысло; 4 – центральный стакан; 5 – внутренняя труба; 6, 7 – катки.

Такая конструкция позволяла перераспределять нагрузку таким образом, когда большую нагрузку имеют третий и четвертый амортизаторы, за ними второй и пятый, и меньшую – первый и шестой. (Рис.9)

Рис.9 – Схема перераспределения нагрузок в ходовой от Krupp.

Подобное распределение нагрузки должно было облегчить поворот танка. Кроме того, применение рычагов, пружин, балансиров обеспечивало танку мягкое подрессоривание, хорошую устойчивость от продольных колебаний и исключало тряску при движении на больших скоростях.

Экипаж из 6 человек на всех танках размещался одинаково и очень своеобразно. Впереди располагались водитель, радист и командир, который стрелял из курсового пулемёта. Водитель и командир танка имели большие люки, фактически представлявшие собой откидные смотровые башенки. За отделением управления располагалось боевое отделение с двухместной башней. Пулемётная башня находилась в корме корпуса, причём кормовой стрелок находился в стесненных условия: его соседями были элементы трансмиссии.

Обычно варианты танка по

спецификации Armeewagen 20 с апреля 1928г. в документах обозначались как

Gr.Tr.Db (Daimler-Benz), Gr.Tr.Kp (Krupp) и Gr.Tr.Rh (Rheinmetall). Позже в

литературе варианты получили обозначение: Großtraktor I (Daimler-Benz),

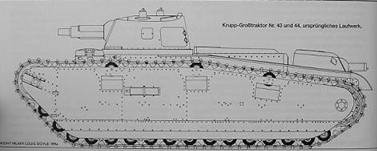

Großtraktor II (Rheinmetall) и Großtraktor III (Krupp). Танки Grosstraktor III получили номера №43 и №44.

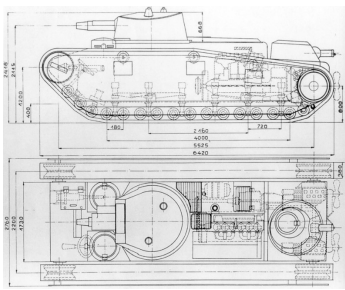

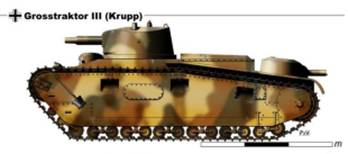

В некоторых источниках указывают, что сборка всех танков Grosstraktor началась в январе 1928 года на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе. Первыми летом 1929г. были построены танки фирмы Krupp и Rheimetall. (Рис.10).

Рис.10 - Grosstraktor III от Krupp.

Масса Grosstraktor III Krupp – 16-16,4 т (в зависимости от источника). Габариты: длина – 6600 мм, ширина – 2780 мм, высота – 2450 мм.

Пишут, что за остаток 1929г. (т.е. с сентября по декабрь) машины Krupp прошли, одна – 3 км, вторая – 60 км. Практически сразу выяснилось, что в конструкцию танков следует внести исправления. У танков Krupp компрессор для получения сжатого воздуха оказался слишком мал, что привело к проблемам как с КПП, так и с запуском двигателя. Зима-весна 1930 года были потрачены на исправление ошибок.

Из числа танков Krupp в 1930г. ездил один танк - №44 (танк №43

простаивал). Пробег танка №44 в 1930г. составил всего 10 км, при этом машина

разогналась до 22,5 км/ч. Одной из главной проблем, выступила проблема

сбрасывания гусениц на ходу. Помимо недостатков гусениц просматривалась

проблема неудачной конструкции ведущих колес, из-за чего не происходило

надежного зацепления гусеницы.

Сезон испытаний 1931г. выявил лидера и аутсайдера программы. Лучше

других по итогам испытаний 1929-1931гг. смотрелись танки разработки

Rheinmetall. Они оказались немного медленнее танков Krupp: машина №45 (Rheinmetall) разгонялась до

30 км/ч, а танк №46 (Krupp) до 35,5 км/ч,

при этом танк №45 преодолел 215 километров, а танк №46 — 181 километр. Машины

Rheinmetall показали явное превосходство по надёжности. Ситуация с танками

Krupp была хуже, но всё же не безнадёжной. За 1931 год танк №43 прошел 32,5

километра, а танк №44 – 39,1 километр, при этом они развили максимальную

скорость 35 и 38 км/ч соответственно. Сохранялась проблема с пневматическим

переключением коробки передач. Имели место неприятности с системой охлаждения.

Продолжались проблемы с резинометаллическими гусеницами. На одном из танков

Krupp была немного переделана подвеска. Прогресс по танкам Krupp наметился в

1932 году. За это время танк №43 подвергся целому ряду изменений. На машину

поставили коробку передач ZF Aphon SFG 280, поскольку дальнейшие работы по

пневмоприводу зашли в тупик. Серьёзной переделке подверглась ходовая часть. В

некоторых источниках ее описывают так:

«Теперь применительно на один борт она выглядела следующим образом: на борт

имелось 14 опорных катков (крайние катки были чуть большего диаметра),

сблокированных в 7 тележек, 2 независимых катка спереди и сзади, 3

поддерживающих ролика. Танк получил траки

улучшенной конструкции, изменилось ведущее колесо, для упрощения доступа к ним

были частично срезаны бортовые экраны». Под это

описание подкладывалась нижеследующая фотография (Рис.11):

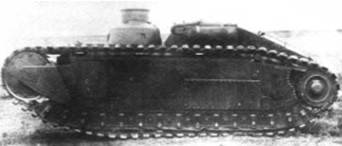

Рис.11– Танк Krupp с доработанной ходовой частью.

Увы, я не смог разглядеть на данном снимке 14 опорных катков – только 12

опорных катков малого диаметра, сблокированных попарно, и, возможно, один

независимый передний опорный каток, возможно, несколько большего диаметра.

Всего за 1932 года танк №43 преодолел 154 километра, пройдя больше, чем

обе машины этого типа за всё время до того.

Примечательно, что конструкция ходовой Krupp стала основой при

проектировании ходовой части советского среднего своего танка Т-28. (Рис.12)

Рис.12 – Т-28.

В общем, картина испытаний танков Großtraktor в 1929-1932гг. выглядела таким образом. Оба Grosstraktor I смогли пройти на двоих всего 66 км как по шоссе, так и по пересеченной местности – дальше их испытания были остановлены из-за постоянных поломок трансмиссии и двигателя. Танки Grosstraktor III в совокупности смогли осилить 299 км и за три года пребывания в танковой школе прошли три этапа модернизации, дважды сменив систему подвески и получив новую трансмиссию. Лучше всех проявили себя танки фирмы Rheinmetall, пройдя 1264 км. Правда в ходе испытаний им также пришлось сменить подвеску и трансмиссию. Кроме того, на всех «гросстракторах» поменяли тип гусениц.

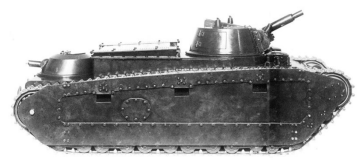

В 1933г. после свертывания советско-германского сотрудничества в военной сфере танки Großtraktor возвратились в Германию. Работы по теме Großtraktor продолжились на родине. На танки поставили радиостанции. На машины установили башни с вооружением, радиостанции и поручневые антенны. Машины Krupp продолжали эксплуатировать в войсковых условиях вплоть до 1935г. (Рис.13)

Рис.13 – Танки Großtraktor от Krupp (№43).

После

маневров 1935 года карьера танков Großtraktor закончилась. Спустя несколько

месяцев «гросстаркторы» передали в танковую школу в Пултосе,

но уже в 1937 году по одному танку от Krupp, Rheinmetall и Daimler-Benz были

установлены в качестве памятников в военных городках вермахта. (Рис.14)

Рис.14 - Танк Krupp на пьедестале почёта.

До наших дней танки типа Großtraktor не сохранились, во время войны экспонаты были разобраны на металл.

Немецкая военная комиссия, по итогам испытаний «гросстракторов» сделала несколько выводов. Для серийных танков требовалось создать специализированную силовую установку, пусть даже несколько менее мощную, но более высокооборотистую. Также был сделан вывод, что ведущие колеса должны располагаться спереди – таким образом практически исключалась возможность соскакивания гусеницы при движении по мягкому грунту. Впоследствии все немецкие серийные танки от Pz.I до Pz.VIB “Koenigtiger” имели именно такое расположение ведущих катков. От идеи разнесенного вооружения и ходовой части, охватывающей корпус, как это было сделано на французских танках FCM 2C, решили отказаться. Отмечалась, что многокатковая ходовая усложняла сборку танков, их эксплуатацию и дальнейшее техническое обслуживание.