Pz.Kpfw.IV Ausf.A

Pz.Kpfw.IV Ausf.A

Германия

Средний по массе танк огневой поддержки

|

масса |

17,2 т |

|

вооружение |

75-мм орудие 2 пулемета |

|

экипаж |

5 чел. |

|

мощность силовой установки |

230 л.с. |

|

проект |

1936-1937гг., Krupp |

|

выпускался |

1937-1938гг., Krupp-Grusonwerk 35 шт. |

Основная статья:

Германское танкостроение 1930-1937гг.

В декабре 1936 года был подписан контракт

на изготовление 35 танков серии 1.Serie/B.W. (номера шасси от 80101 до

80135), машины получили

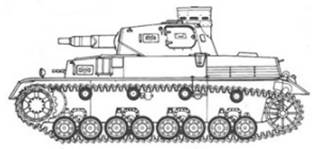

индекс Pz.IV Ausf.A. (Рис.1)

Рис.1

- Pz.IV Ausf.A, серийный номер 80113, выпуска февраля 1938 года.

Масса танка,

вероятно, 17,2/17,3 т, но указывают и 18 т, и 18,4 т. Габариты: длина – 5,92 м, ширина – 2,9 м

(2830 мм), высота – 2,65 м (2680 мм). Клиренс 400 мм. Броня Panzer IV

Ausf.A была разработана в первую очередь для защиты от бронебойных пуль калибра

7,92 мм, которыми была насыщена пехота. Броневые листы изготавливались из

безникелевых гомогенных и катаных листов. Бронирование вертикальных элементов корпуса 14,5 (15) мм,

башни – 20 мм, по другим сведениям, от 8 до 16 мм. Броня лба корпуса

составляла 14,5 мм, расположенную под углом 9 °. Вертикальные элементы корпуса

также имели 14,5 мм. Моторный отсек был защищен броней толщиной 10 мм (под

углом 35 °) по бокам и 14,5 мм (под углом 10 °) сзади. Днище - 8 мм. Броня

маски и лба башни составляла 16 мм (под углом 10°) – в некоторых источниках

указывают 20 мм, борта и корма - 14,5 мм (под углом 25°), а крыша - 10 мм.

Командирская башенка имела общую броню 14,5 мм, толщина двух люков составляла 8

мм. Экипаж 5 чел. Вооружение

75-мм пушка KwK37 L/24 и

два пулемета 7,92mm MG 34.

Серийные машины Pz.IV Ausf.A несколько отличались от прототипа B.W. I Kp. Изменениям подвергся корпус и башня, заменили двигатель и коробку передач, немного была переработана ходовая часть. Пишут, что неизменными сохранилось всего 7 узлов и деталей: радиатор, моторная перегородка, тормоза, а также элементы трансмиссии. Главным образом изменения касались улучшения технологичности деталей.

Новый танк повторял компоновку, являвшуюся классической для танков немецкого типа – с передним расположением трансмиссии и ведущего колеса, развитой подбашенной коробкой. Перед отделением управления находился рулевой механизм типа Wilson, который был разработан и произведен Krupp. Пятиступенчатая (и один реверс) трансмиссия Allklaunen SFG 75 помещалась в отделении управления справа от места водителя. Трансмиссия была соединена с двигателем, находившемся в корме, через приводной вал, проходивший через днище боевого отделения. Чтобы водителю было удобнее рядом с трансмиссией его место вынесли вперед, из-за чего левая сторона подбашенной коробки выпирала несколько вперёд, таким образом образовывалась бронированная рубка, в крыше которой монтировался двухстворчатый эвакуационный люк с отверстием для пуска сигнальных ракет. Наблюдение за дорогой водитель осуществлял через смотровую щель в лобовой бронедетали подбашенной коробки, которая снаружи защищалась простой откидной заслонкой, а изнутри – стеклянным триплексом. Пишут, что данная конструкция смотрового прибора была заимствована от лёгкого танка Pz.II Ausf.A. Над рубкой размещался перископический бинокулярный смотровой прибор K.F.F.1, который выводился в два отверстия в крыше корпуса (если он был не нужен для обзора, водитель мог сдвинуть его вправо). Место водителя оборудовалось рычагами управления и приборной доской с набором приборов и приспособлений, необходимых для управления танком. Помимо спидометра, тахометра, датчиков температуры, уровней бензина и воды, на ней крепился индикатор положения башни, состоявший из двух лампочек. Они предупреждали о развороте башни на тот или иной борт, чтобы водитель не повредил ствол орудия.

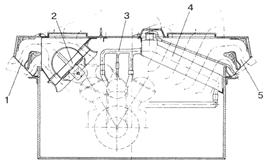

Справа от трансмиссии помещалось место стрелка-радиста. В лобовой бронедетали подбашенной коробки для него монтировался курсовой 7,92-мм пулемёт MG-34 (в шаровой установке) – радист мог вести из него стрельбу. Рация устанавливалась на специальном стеллаже, который расположили над трансмиссией. В крыше рубки над местом стрелка-радиста также находился его персональный эвакуационный люк той же конструкции, как и люк водителя – в некоторых источниках упоминают, что под сиденьем радиста располагался аварийный люк. Стрелок мог наблюдать за дорогой через прицел своего пулемёта, к тому же с правой стороны в бортовой броне подбашенной коробки располагался лючок со смотровой щелью. (Рис.2)

Рис.2 – Место стрелка-радиста.

Для доступа к механизмам поворота, бортовым передачам и тормозам в верхней лобовой бронедетали корпуса монтировались два характерных прямоугольных лючка. Между ними находился бронированный люк доступа к трансмиссии с наружной стороны, крепившийся к лобовой бронедетали десятью болтами. Внутри корпуса слева от фрикциона устанавливался вентилятор, охлаждавший бортовые передачи и тормоза.

Над боевым

отделением находилась башня, погон башни диаметром 1680 мм. Башня вращалась на

шарикоподшипниках. Башня серийных танков отличалась от башни прототипа. У башни B.W. I Kp. имелось много

клёпаных соединений, которые на серийной башне заменили на сварные. Клёпки

остались только на креплениях люков и на командирской башенке. Саму башенку

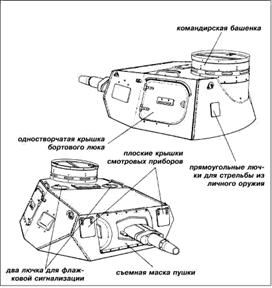

поменяли на конструкцию, позаимствованную у Pz.III Ausf.B. (Рис.3)

Рис.3

– Башня Pz.IV Ausf.A.

Смотровые лючки с бронекрышками находились в лобовом листе башни слева и справа от орудия, а также в передних бортовых бронелистах. В прямоугольных бортовых люках прорезались смотровые щели, которые также защищались бронекрышками. Кроме того, в бортах башни располагались снабжённые бронезаслонками амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия, а в командирской башенке цилиндрической формы имелось восемь смотровых щелей для наблюдения за полем боя. С внутренней стороны всех щелей монтировались защитные триплексные стеклоблоки. В корме башни размещалась командирская башенка. Командирская башенка имела простую барабанную форму и восемь небольших смотровых щелей. Эти щели были защищены бронированным стеклом толщиной 12 мм. Сверху купола была установлена двухстворчатая люковая дверь. Внутри башенки располагалось механическое устройство для определения курсового угла цели.

Поворот башни осуществлялся за счёт электрического привода, располагался с левой стороны башни. Поворотом башни управлял наводчик. Вращать башню можно было и вручную – для этих целей использовался специальный штурвальчик справа от механизма вертикального наведения пушки. Существовал и второй механизм поворота башни, которым управлял заряжающий. (Рис.4)

Рис.4 – Фрагмент интерьера башни, похоже, в поле зрения попал штурвальчик ручного поворота башни (слева).

Интересной

особенностью Pz.Kpfw.IV было смещение его башни влево от оси машины на 8 см, а

двигателя – на 15 см вправо. Это позволяло разместить в правой части корпуса

больше снарядов первой очереди, которые заряжающему было удобно подавать к

казённику пушки.

В боевом отделении располагались три члена экипажа. Место командира танка находилось почти на продольной оси машины в кормовой части башни под командирской башенкой. Наводчик располагался по левую сторону от орудия, а заряжающий – по правую. (Рис.5)

Рис.5 – Командир танка и заряжающий.

Вне боевых действий заряжающий мог использовать откидное сиденье с правой стороны башни. В бою, чтобы получить хранящиеся боеприпасы, он складывал сиденье в сторону и затем становился на полик башни.

Командир танка, сообщив угол наводчику (по лорингофону), помогал тому быстро обнаружить цель по аналогичному прибору, который находился в его распоряжении. (Рис.6)

Рис.6 – Место наводчика.

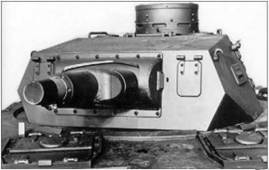

Panzer IV Ausf. А имел внутреннюю маску орудия, в ней в спарке с орудием размещался пулемет – на доступных фото не просматривается. Откатники пушки находились вне башни и прикрывались стальным кожухом и щитком дефлектора. Для защиты наводчика в задней части орудия был установлен противооткатный щиток. (Рис.7)

Рис.7 - KwK 37 L/24.

Угол возвышения пушки изменялся от –10 ° до + 20 ° (от –10 ° до 30 ° в зависимости от источника). Орудие придавало снаряду начальную скорость 325 м/с, имело удовлетворительную точность. Бронебойный снаряд мог пробивать 41 мм брони с уклоном 60 ° на 100 м. На дальностях 500 м бронепробиваемость снизилась до 38 мм. Первоначально боекомплект состоял из 140 снарядов, но с декабря 1938 года был уменьшен до 122 снарядов для снижения массы. Поскольку Panzer IV Ausf.A в первую очередь предназначался для поражения целей с мягкой обшивкой, противотанковых позиций и т. д. боекомплект в основном был оснащен фугасными и дымовыми снарядами. Боеприпасы хранились в трюмах, расположенных на бортах и в полу корпуса.

Боекомплект к пулеметам - 3000 патронов.

В кормовом моторном отделении, которое отделялось от боевого стальной перегородкой, продольно размещался карбюраторный объёмом 10,8 литров 12-поршневой 230-сильный (при 2600 об/мин) – в некоторых источниках мощность указывают в 250 л.с. - двигатель жидкостного охлаждения Maybach HL 108 TR, позволявший машине развивать скорость до 32,5 км/ч. Скорость по пересеченной местности 10 км/ч. Система охлаждения двигателя состояла из двух радиаторов, соединённых параллельно (они размещались с более просторной левой стороны моторного отделения, с правой находились два вентилятора). Радиаторы устанавливались под углом к горизонтали 25°, что должно было улучшить циркуляцию воздуха, забор которого происходил через два бронированных воздухозаборника, размещавшихся по обоим бортам танка. Система была эффективна при температурах до + 30° C. (Рис.8)

Рис.8 – Расположение агрегатов в МТО.

Бензин для двигателя хранился в трёх топливных баках ёмкостью 110 л, 140 л и 170 л, которые находились под полом боевого отделения. Существовала система клапанов, которая при необходимости позволяла экипажу использовать топливо каждого бака индивидуально, перекрывая подачу топлива из двух других. Запас хода 210 км по шоссе и 130 км по пересеченной местности.

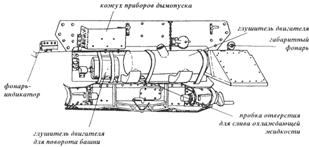

С левой стороны моторного отделения находился электрогенератор DKW, который питал электромоторы (- точнее, один электромотор для поворота башни). Здесь же умещался двухцилиндровый двухтактный двигатель водяного охлаждения для подзарядки генератора. Глушитель этого мотора находился рядом с глушителем основной силовой установки на кормовом бронелисте танка. (Рис.9)

Рис.9 – Расположение глушителей в кормовой части танка.

Радиооборудование линейного Pz.Kpfw.IV состояло из радиостанции FuG2 с УКВ-приёмником с1 и передатчиком, который передавал сигналы ключом на дальность 4 км, и голосом – на 2 км. Танки командиров взводов и выше дополнительно оснащались УКВ-радиостанциями модели FuG5 c мощностью передатчика 10 Вт, обеспечивавшими дальность связи 9 км – ключом, и 6 км – телеграфом. Для внутренней связи все Pz.Kpfw.IV оснащались танковым переговорным устройством на четверых членов экипажа (всех, кроме заряжающего). Складную штыревую антенну разместили в деревянном коробе.

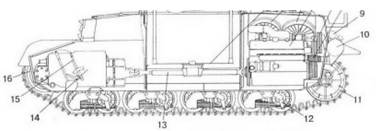

Ходовая часть на борт: ведущее колесо переднее (Рис.10), задний ленивец (Рис.11), 8 опорных катков малого диаметра, сблокированных в четырех двухкатковых тележках (расстояние между валами каждой тележки составляло 500 мм), подвеска тележек рессорная (Рис.289), четыре поддерживающих ролика.

Рис.10 – Ведущее колесо.

Рис.11 – Ленивец.

Рис.12 – Схема шасси машины типа Pz.Kpfw.IV – только на этом изображении удалось рассмотреть конструкцию рессорной подвески.

Гусеницы набирались из 101 трака Kgs 61/360/120 шириной 360 мм и шагом в 120 мм.

С августа 1938 года немецкие танки оснащались Nebelkerzenabwurfvorrichtung (система установки дымовых гранат). Это устройство размещалось на корме корпуса. Стойка содержала пять гранат, которые командир мог активировать по проводам. При активации, Panzer пятясь кормой, мог скрыться в дымовой завесе. Эта система оказалась не очень эффективна и позже во время войны заменялась установленными на башне дымовыми гранатометами.

Уже в декабре 1937г. после начала

эксплуатации двух первых серийных машин появились первые переделки, связанные с

изучением серийных танков специалистами 6-го Управления вооружений. В своём

докладе инженер-оберлейтенант Ольбрих (Olbrich) перечислил 30 различных

дефектов, с некоторыми из которых сотрудники концерна Krupp не согласились. Тем

не менее, боезапас для 75-мм пушки был сокращён со 140 до 122 выстрелов, что

потребовало изменения боеукладок. С февраля 1938г. на танках убрали установку

зенитного вертлюга, который поначалу крепился с левой стороны подбашенной

коробки. Конструкция его получилась неудобной: пользоваться вертлюгом можно

было только с земли, сектор обстрела оказался сильно ограниченным. Уже в

войсках часть танков получила дымовые бомбометы и устройства для отвода антенны

с линии огня, крепившиеся под стволом пушки. (Рис.13)

Рис.13

– Устройство для отвода антенны с линии огня.

Производство

танков Panzer IV Ausf.A

началось в октябре 1937г. на заводе компания Krupp-Grusonwerk

(Gruson-Werke) из Магдебург-Бакау - дочернее предприятие корпорации Krupp. Первые два Pz.IV Ausf.A с

серийными номерами 80101 и 80102 были приняты заказчиком 29 ноября 1937 года.

Из-за различных переделок их отправка в войска затянулась на несколько месяцев.

(Рис.14)

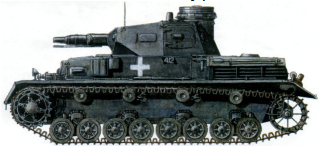

Рис.14 – Pz.Kpfw.IV Ausf.A во всей красе.

31 января 1938 года с завода Grusonwerk,

где выпускались эти машины, поступило сообщение о том, что поставщики корпусов

Harkort & Eicken GmbH и Eisen-und Hüttenwerke AG затянули сроки. Поэтому 5 машин

1.Serie/B.W. было решено выпустить с корпусами от 2.Serie/B.W. (Pz.IV Ausf.В) –

например, танк 80134 имел корпус 80206. Эти танки имели корпуса с более мощным

бронированием, а башня и подбашенная коробка имела противопульную броню. К

марту (или июню) 1938г. все 35 танков были готовы. (Рис.15)

Рис.15 – На параде.

Впервые танки Pz.IV Ausf.A отметились в операции

по аннексии Чехословакии. (Рис.16)

Рис.16 - Pz.IV Ausf.A на параде в чешском городе Хомутов, октябрь 1938 года.

Рис.17 – Колонна Pz.IV (впереди Ausf.А) в Польше, сентябрь 1939

года.

В польской кампании

приняли участие 30 машин Pz.IV Ausf.А, еще 5 танков использовались для испытаний.

Однако основной

проблемой стала склонность к детонации боекомплекта. Происходило это из-за

того, что снарядные укладки находились практически по периметру боевого

отделения, защищенного противопульной броней. С учетом того, что основу

боекомплекта составляли осколочно-фугасные боеприпасы, возможность детонации

оказывалась довольно высокой. По этой причине еще с польской кампании Pz.IV Ausf. A пользовались дурной славой. (Рис.18)

В конце польской кампании 19 Panzer IV были уничтожены.

Сообщают, что в феврале 1941 года все уцелевшие Panzer IV Ausf. A были усилены дополнительной лобовой броней толщиной 30 мм. По другим сведениям, весной 1941г. Panzer IV Ausf. A сняли с вооружения и передали в учебные части, однако встречаются фотографии танков Panzer IV, весьма похожих по расположению подствольной антенны (характерная форма подбашенной коробки, к сожалению, не просматривается) на модификацию Ausf. A в руках советских воинов (Рис.19), из чего следует, что эти машины применялись в 1941г. на Восточном фронте.

Рис.19 – Фото Panzer IV Ausf. A на Восточном фронте, 1941г.