Pz.Kpfw.II Ausf.a

Pz.Kpfw.II

Ausf.a

Германия

Легкий танк

|

масса |

7,6 т |

|

вооружение |

20-мм орудие 1 пулемет |

|

экипаж |

3 чел. |

|

мощность силовой установки |

100-130 л.с. |

|

проект |

1933-1935гг., Krupp, MAN, Daimler-Benz |

|

выпускался |

1935-1936гг., MAN 75 шт. |

Основная статья:

Германское танкостроение 1930-1937гг.

Легкая классика и

её обновления

В 1933г. немцы получили первые опытные образцы шасси по теме малого пулеметного танка Kleintraktor/ La.S., шла разработка среднего многобашенного танка Nb.Fz. взамен гросстракторов, тема легкого Leichttraktor сходила на нет. Военные же требовали танк с пушечным вооружением.

Первоначально

этот танк обозначался как verstaerkter Kleintraktor 6 to, то есть «усиленный

малый трактор 6-тонного класса». Это был уже третий по счёту танк с названием

Kleintraktor, причём, как и первый, превратившийся впоследствии в

Leitchtraktor, он имел проектную массу в 6 тонн. 24 февраля 1934 года проект

сменил название на La.S.100 (сельскохозяйственный трактор со 100-сильным двигателем). Согласно первоначальному плану, к концу 1934 года

ожидалась постройка первого опытного образца танка.

Концепцию

трёхместного танка 6-тонного класса концерн Krupp представил в марте 1934 года.

В июне 1934 года к теме

подключилась компания Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN), работы курировались Фридрихом

Рифом (Friedrich Rief), одним из ведущих конструкторов фирмы из Нюрнберга.

Проектная документация от MAN ожидалась к началу июля 1934 года. В июле 1934г. к работам

присоединилась компания Henschel & Sohn из Касселя. В этой связи в

литературе обычно пишут: «в июле 1934 года подготовили спецификацию на

лёгкий десятитонный танк (-? обычно десятитонный танк связывают с темой танка

командира взвода Z.W.) с вооружением 20-мм пушкой и пулеметом, в конкурсе по

данной спецификации приняли участие фирмы Krupp, Henschel и MAN».

Вроде бы, летом

1934г. были показаны шасси по теме La.S.100. Пишут, что подробной информации по проекту Henschel не

сохранилось, но шасси всех фирм-производителей были похожи. Масса шасси не должна была

превышать 6 тонн, ещё 2 тонны резервировались за башней и подбашенной коробкой.

У всех была

почти одинаковая длина корпуса (4600–4700 мм). Компоновка

шасси была одинаковая: трансмиссия и отделение управления находились в передней

части, двигательный отсек – в задней. Место водителя было открытым, а двигатель

закрывался коробчатой крышкой. На всех

машинах стоял 120-сильный двигатель Maybach HL 52 объёмом 5,2 литра (как

альтернатива для него предусматривался 100-сильный мотор MAN), позже заменённый на 130-сильный HL 57, и трансмиссия ZF

SSG 45. Прототипы шасси изготавливались из

неброневой стали. Различия между прототипами заключались в особенностях ходовой

части. Ходовая часть Krupp применительно на один борт, состояла из трех двухкатковых

тележек с пружинной амортизацией (судя по фото, кажется, что стояли торсионы),

трех поддерживающих роликов, переднего ведущего колеса, заднего направляющего

колеса и мелкозвенчатой одногребневой гусеничной лентой, набранной из стальных

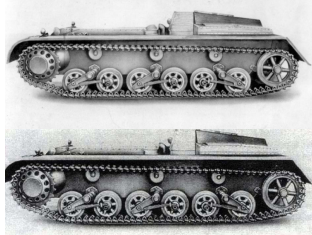

траков. (Рис.1)

Рис.1 – Первый вариант шасси La.S.100 Krupp.

В некоторых источниках это изображение интерпретируют, как

шасси La.S. 100 Henschel.

Рис.2

– Шасси La.S. 100

MAN.

К началу осени 1934 года фирмы

подготовили спецификации и деревянные модели.

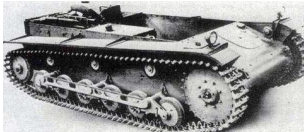

Пишут, что первой о выполнении задания объявила фирма Krupp, точнее, речь шла о том, что испытания пройдены успешно и идут дальнейшие работы. Судя по прилагаемой фотографии, видно, что опытная машина все еще на стадии опытного шасси, в ходовой теперь появилась балка-усилитель, как на шасси MAN. (Рис.3)

Рис.3 –

Указывается, что это доработанное шасси La.S.100 Krupp.

Ближе к лету 1935г.

на испытания вышли по два опытных образца La.S.100 от Henschel и MAN. Никакой

подробной информации по варианту Henschel не встречается, но пишут, что «каждый

из опытных танков довольно серьёзно отличался друг от друга». Wa Pruef 6 выбрало шасси La.S.100 от фирмы

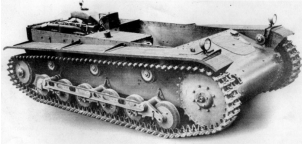

MAN. (Рис.4)

Рис.4 –

Первый образец танка La.S. 100 MAN.

Ходовая

часть показана абстрактно

Рис.5 – Общая компоновка танка и положение

членов экипажа в танке.

Неплох

казался и доступ к агрегатам.

В конце мая 1935 года новый тип получил

называние 2 cm M.G. Panzerwagen (Vs.Kfz.622), то есть «бронированная машина с

20-мм пулемётом (опытная машина 622, VK 622)».

15 января 1936 года La.S.100 переименовали в 2 cm M.G. Panzerkampfwagen, а 3 апреля, наконец, был принят индекс Panzerkampfwagen II (2 cm) и сквозной индекс Sd.Kfz.121 («спецмашина 121»).

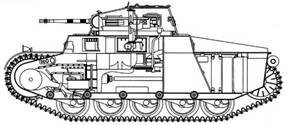

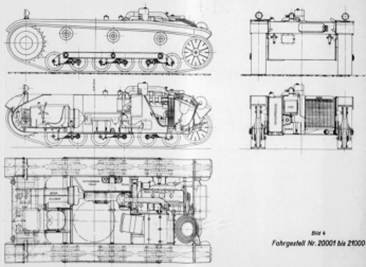

Познакомимся поближе с конструкцией Pz.Kpfw.II Ausf.a/1. (Рис.6)

Рис.6 – Схема шасси Pz.Kpfw.II Ausf.a/1.

Компоновка, в целом, напоминали компоновку Pz.I, но в танке появился третий член экипажа - радист, для которого нужно было выделить место. Для решения этой задач двигатель, трансмиссию и вал (передавал вращение от двигателя к трансмиссии) конструкторы сместили вправо, при этом топливный бак оказался в боевом отделении. Заливные горловины бака были выведены вправо, для чего в подбашенной коробке имелись два лючка. Слева от двигателя был размещён радиатор и его воздухозаборник. Вытяжной вентилятор здесь уже не поместился, и для него в кормовом листе пришлось делать отдельную выемку. Поскольку справа от водителя была трансмиссия, радисту выделили угол сразу перед воздухозаборником радиатора. Из-за тесноты установить броню под рациональными углами наклона конструкторы не смогли, хотя лобовой лист получил округлую форму.

Танки первой серии имели корпуса, подбашенные коробки и башни, сваренные из стали с высоким содержанием никеля. Благодаря этому толщина брони не превышала 13 мм, при этом надёжно защищая от пуль винтовочного калибра. Верхняя лобовая деталь размещалась почти вертикально (под углом 8°), средняя – почти горизонтально (под углом 70°), нижняя – под углом 30°. Бортовые бронелисты располагались вертикально, верхняя кормовая бронедеталь приваривалась под углом 6°, нижняя – 60°. Крышу корпуса и днище сформировали из 5–10-мм бронелистов, а заднюю стенку подбашенной коробки – из 13-мм бронелиста, приваренного под углом 10°. Боковые и кормовая стенки башни сваривались из 13-мм листов стали, находившихся под углом 22° к горизонтали.

Для увеличения внутреннего объёма на крыше корпуса монтировалась коробчатая надстройка, одновременно выполнявшая роль подбашенной коробки. Технологически её можно было разделить на две части. В передней части, имевшей в плане форму усеченного треугольника, находилось место водителя с тремя смотровыми приборами (два по бортам и один спереди). На приборной панели размещались шкалы спидометра, тахометра, датчика уровня топлива, воды и другие. Справа, прямо на трансмиссии, крепился рычаг КПП. Слева и справа от сидения механика-водителя располагались рычаги управления танком, а под поперечным валом «скрывались» педали газа, тормоза и сцепления. (Рис.7)

Рис.7 – Вид на место водителя.

В средней части танка

находилось место командира танка, также выполнявшего роль наводчика,

заряжающего и стрелка, а за ним место радиста.

На крыше надстройки устанавливалась башня. Башня Pz.Kpfw.II имела диаметр погона 1200 мм. Бортовые бронелисты башни устанавливались под наклоном 21-22°. В носовой части башни монтировалась общая маска для 20-мм автоматической пушки KwK 30, созданной на базе зенитного автомата 2 cm Flak 30, и 7,92-мм пулемета Dreise MG13k (по другой версии - MG 34). Выбор в пользу KwK 30 был обусловлен не только всё ещё соблюдавшимися условиями Версальского договора – эта пушка (некоторое время считалась тяжелым 20-мм пулеметом) обладала достаточно высокими для своего класса характеристиками бронепробиваемости - бронебойный 20-мм снаряд пробивал вертикально установленный лист брони на дистанции 700 метров, что было достаточно для борьбы с любыми танками, имевшими противопульное бронирование. Встречаются и более полные данные по мощи этого орудия: бронебойный 148-граммовый снаряд PzGr на дистанции 100 м пробивал броню толщиной 20 мм, расположенную под углом 30°, с 500 м – броню толщиной 14 мм, а с 1000 м – 9-мм бронелист. По сравнению с Flak 30, ствол KwK 30 был укорочен с 65 до 55 калибров, а ёмкость магазинов сокращена с 20 до 10 снарядов. Уменьшение объёма магазина позволило облегчить заряжание в ограниченном объёме боевого отделения и размещение боекомплекта в укладках. В боекомплект к орудию, состоявшим из 120 снарядов, входили как бронебойные, так и осколочно-фугасные боеприпасы. Пулемет комплектовался 1425 патронами. Маска имела возможность вертикального наведения в пределах от -9,5° до +20°. Также в крыше башни имелся двухстворчатый люк, через который экипаж садился и покидал танк. Обзорность из танка обеспечивалась четырьмя смотровыми приборами (по два с каждого борта подбашенной коробки), перископом в крыше башни и телескопическим прицелом TZF 4. (Рис.8)

Любопытно

выглядела экстренная эвакуация из танка. Чтобы не ждать очереди для покидания

машины через люк в башне – первым выскакивал командир, радист в случае аварии

мог сложить наклонную стенку воздухозаборника и выбраться через люк на

надмоторной плите, а водитель мог воспользоваться люком в гнутом лобовом листе

корпуса, который находился перед ним, но формально предназначался для

обслуживания элементов трансмиссии.

Радиооборудование состояло из

приёмника FuG2 со штыревой антенной, однако танки командиров рот и выше

комплектовались приёмо-передающими радиостанциями FuG5.

В кормовой части корпуса находился моторный отсек, где был установлен бензиновый 6-цилиндровый двигатель Maybach HL-57TR рабочим объёмом 5698 см.куб., развивавший максимальную мощность 130 л.с. при 2100 об/мин. Вращение от двигателя передавалось к трансмиссии карданным валом, который тянулся вдоль днища. Трансмиссии состояла из двухдискового главного фрикциона сухого трения K230K (сталь по стали) и шестискоростной коробки перемены передач (далее – КПП) ZF Aphon SSG-45. Вращение вала посредством конической передачи через трансмиссию передавалось на поперечный вал, соединявший бортовые многодисковые фрикционы с тормозами. Для доступа к трансмиссии с левой стороны верхнего бронелиста корпуса проделали люк.

Боевая масса танков 1.Serie/La.S.100 - 7,6 тонн. Габариты: длина – 4,38 м, ширина – 2,14 м, высота 1,94 м. Скорость машины 40 км/ч, запас хода 190 км по шоссе (по другим данным, 210 км по шоссе), 125 км по местности. Преодолеваемые препятствия: угол подъема 30°, высота стенки 0,63 м, ширина рва – 1,8 м, глубина брода – 0,92 м.

Серийные номера Pz.Kpfw.II Ausf.a/1 с 20001 по 20025. Первые десять серийных Pz.Kpfw.II Ausf.a/1 не отличались от прототипа - имели ленивцы из алюминия с резиновыми бандажами. Начиная с танка 20011, ленивец был заменён на цельнометаллический (в другом изложении – сварной). С этой же машины на танках был изменён доступ к вентилятору системы охлаждения. (Рис.9)

Существует и другое изложение ситуации с изготовлением варианта Pz.Kpfw.II Ausf.a/1.

Машины с номера 20011 по 20025, которые получили новый ленивец, причем приподнятый над землей, и механизм натяжения гусениц трактуются, как Pz.Kpfw.II Ausf.a/2, т.е. к машинам Pz.Kpfw.II Ausf.a/1 относят всего 10 танков.

Сообщается, что танки Pz.Kpfw.II Ausf.a/1 были готовы к 1 октября 1936г.

Новые

изменения появились на танках второй партии Pz.Kpfw.II Ausf.a/2, имевших

серийные номера 20026–20050. В днище появились люки доступа к топливным насосам

и масляному фильтру. (Рис.10)

Рис.10 - Pz.Kpfw.II Ausf.a/2.

Рис.11 - Pz.Kpfw.II Ausf.a/3.

По

другой версии, нововведения

касались установки противопожарной броневой перегородки между боевым и моторным

отсеками, люком в днище корпуса для доступа к топливному насосу и фильтру, а

также байонентным подключением топливных баков к системе питания двигателя.

Кроме того, для улучшения обдува радиатор был сдвинут на 158 мм к корме, а

направляющее колесо лишилось резинового бандажа. Более того, сообщается, что танки Pz.Kpfw.II

Ausf.a/3 выпускались двумя партиями с серийными номерами 20026-20050 и 20051-20100

– т.е. получается, что их было построено 50 экземпляров, а некоторые указывают,

что таких машин заказали 75 шт. (20026-20100), строились они двумя партиями (20026–20050

и 20051–20100), причем

вторая партия этой серии отличалась усиленными рессорами и их улучшенным

соединением с осями опорных катков.

К началу 1937 года танки типа Pz.Kpfw.II стали поступать в войска (некоторые допускают, что процесс этот начался уже в конце 1936г.). Первые машины поступили на вооружение 1-го танкового полка в Мекленбурге. На осенних маневрах немецкой армии под Штаумуленом (- 1936г.?) сразу же выявилась конструктивная промашка в ходовой части. У танков Pz.Kpfw.II Ausf.a-b опорные катки были меньшего диаметра, чем даже у Pz.Kpfw.I., что гарантировало тряску. Ресурс рессор, использовавшихся в качестве упругих элементов, составил немногим более 500 километров. При этом с подвеской Pz.Kpfw.II Ausf.b ситуация обстояла чуть лучше, что стало причиной переделки танков модификаций Ausf.a/1, a/2 и a/3. На них были установлены улучшенные рессоры, опорные катки и траки. (Рис.12)

Рис.13– Характерное фото - Pz.Kpfw.II раннего выпуска, на надмоторной плите запасная тележка.

Ранние Pz.Kpfw.II активно использовались в учебных частях, с некоторых танков при этом снималось вооружение. Однако первые Pz.Kpfw.II, в отличие от 1. Serie/La.S., не стали чисто учебными машинами. Например, Pz.Kpfw.II Ausf.a/1 имелись на вооружении 66-го танкового полка 2-й лёгкой дивизии и принимали активное участие в боях в Польше.

Результаты боёв в Польше с участием танков Pz.Kpfw.II ранних серий оказались противоречивыми. С одной стороны, 20-мм пушки хватало для борьбы практически со всеми танками противника, за исключением разве что Renault R 35, но у поляков их было немного. С другой стороны, Pz.Kpfw.II чаще сражались не с танками, а с пехотой, а здесь автоматическая малокалиберная пушка не была эффективна. Кроме того, польские противотанковые пушки пробивали броню «двоек» в любой проекции.

Осенью 1939 года начали разрабатывать дополнительное бронирование носовой части корпуса и башни, но к французской кампании броню получили далеко не все Pz.Kpfw.II, а на версиях Ausf.a-b дополнительную броню и вовсе не ставили по причине их слабой ходовой части. Не получили танки ранних серий и командирской башенки.

На базе ранних «двоек» строили некоторое количество вспомогательных машин.

Как минимум, один танк из самой первой предсерии Pz.Kpfw II Ausf.a/1 использовали для создания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) Hebeckran. (Рис.14)

Рис.14 - Pz.Kpfw

II Ausf.a/1 Hebeckran.