Pz.Kpfw.I Ausf.В

Pz.Kpfw.I Ausf.В

Германия

Легкий танк

|

масса |

5,8 т |

|

вооружение |

2 пулемета |

|

экипаж |

2 чел. |

|

мощность силовой установки |

100 л.с. |

|

проект |

1932-1934гг., Krupp, Daimler-Benz |

|

выпускался |

1936-1938гг., Henschel, Grusonwerk, Daimler-Benz, MAN 546 шт. |

Основная статья:

Германское танкостроение 1930-1937гг.

Вопрос увеличения мощности создаваемого

танка La.S. тревожил и военных, и конструкторов с

самого начала проектирования. (Рис.1)

Рис.1 - Pz.Kpfw.I Ausf.A, вариант

имел мотор, развивавший мощность 57-60 л.с.

Еще 18 августа 1932г. из 6-го Управления

вооружений в адрес Krupp пришло распоряжение срочно проработать возможность

установки на создаваемую боевую машину двигателя Büssing-NAG Typ G. Этот 4-цилиндровый рядный мотор

объёмом 3,92 литра и мощностью 65 лошадиных сил ставился на грузовики семейства

Büssing-NAG G 31 (этими же двигателями оснащались трехосные БА).

Конструкторы оперативно рассмотрели вопрос и вынесли неутешительную резолюцию.

Установка мотора водяного охлаждения требовала полной переделки моторного

отделения, а масса танка увеличивалась на 250 кг. Однако проблему следовало

решать. В октябре 1932 года на Krupp закипела работа над перспективным

V-образным 8-циллиндровым двигателем воздушного охлаждения мощностью 80

лошадиных сил. Первый этап проектных работ закончился в ноябре 1932 года, и уже

тогда стало понятно, что без переделки корпуса танка не обойтись. Для того

чтобы разместить новый двигатель, требовалось удлинить корпус на 220 мм, в

основном за счёт моторного отделения. При этом мощность проектируемого

двигателя к тому моменту возросла до 85 лошадиных сил.

Рис.2 – Указывается, что это вариант Pz.I Ausf.А с дизельным двигателем.

Примерно в это же время возникла идея

попробовать установить в танк другой двигатель Büssing-NAG, мощностью 80 лошадиных сил. А в 1933 году появился

ещё один конкурирующий мотор, на сей раз от Adler.

Наконец, Эрнст Книпкамп (Рис.3), один из ключевых сотрудников 6-го

Управления вооружений, который в ту пору занимался полугусеничными тягачами,

предложил доработать на фирме Maybach 6-циллиндровый мотор NL 35 мощностью 90

л.с. и объёмом 3,5 литра, который был заказан для 5-тонного тягача Büssing-NAG BN L5.

Рис.3 - Генрих Эрнст Книпкамп, 1895-1977гг.

Инженер, с января 1926г. работал в Управлении вооружений сухопутных сил.

С 1936г. ответственный за разработку новых танков для вермахта.

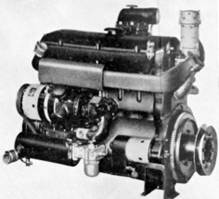

Так появился мотор жидкостного охлаждения

NL 38 с увеличенным до 3,8 литров (3791 см.куб) объёмом (диметр цилиндра 90 мм,

ход поршня 100 мм) и мощностью 100 лошадиных сил. В конце 1935 года была

подготовлена танковая версия этого мотора, получившая обозначение

Maybach NL 38 Tr. Этот мотор

и выбрали для Pz.Kpfw.I. (Рис.4)

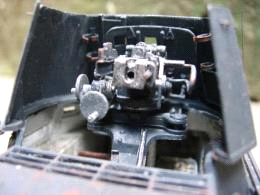

Рис.4 – Двигатель Maybach NL 38 Tr.

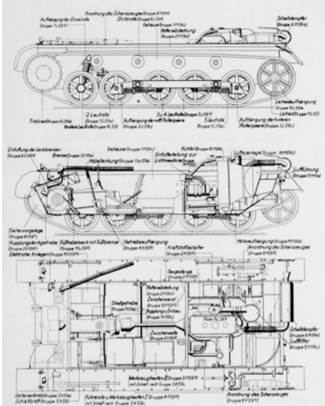

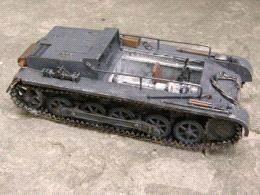

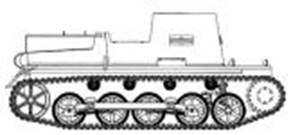

Для размещения нового двигателя пришлось изменить заднюю стенку и крышу моторного отделения. Две выхлопные трубы заменили на одну, которая выводилась на правый борт. Ёмкость бензобаков увеличили до 146 литров - если танки 57-сильным двигателем потребляли 100 литров бензина на 100 км, то для танка со 100-сильным мотором требовалось 125 литров горючего на 100 км. Использовались механические пятискоростные коробки передач Aphon FG31, обеспечивавшие 5 скоростей движения вперед и 1 заднюю скорость. На новой модификации следовало устанавливать два аккумулятора емкостью 105 А/ч. Изменения в моторно-трансмиссионной группе повлекли за собой удлинение корпуса на 400 мм и изменение конструкции ходовой части – появился пятый опорный каток, четвертый ролик, а ленивец был поднят над землей. Новое шасси обозначили как La.S.-May (с мотором Maybach («mit Maybachmotor»). (Рис.5)

Рис.5 – Шасси La.S.-May.

При проектировании танка на новом шасси боевое отделение

осталось практически прежним. Была изменена задняя стенка подбашенной коробки,

поскольку переделанное моторное отделение получило новую надмоторную плиту.

Смотровые приборы с задней стенки были убраны, т.к. для них не нашлось места.

Были переделаны рымы для демонтажа подбашенной коробки, а болты получили пулестойкие

головки. Ещё меньше изменений получила башня. Здесь рымы переместили с бортов

на крышу башни, а также переделали заклёпки. С 1936г. новый вариант единички

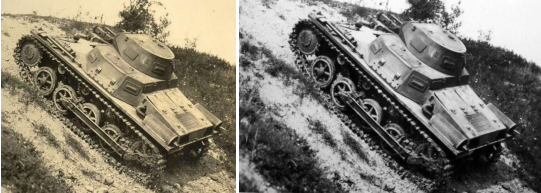

получил обозначение Pz.Kpfw.I Ausf.B.

(Рис.6)

Рис.6 - Pz.Kpfw.I Ausf.B.

Масса Pz.Kpfw.I Ausf.B 5800 кг (в некоторых источниках указывают 5,9 т). Габариты: длина – 4420 мм, ширина – 2060 мм, высота – 1720 мм, клиренс 250 мм. Бронирование: лоб корпуса — 8-13 мм, борт корпуса — 13 мм, корма корпуса — 13 мм, крыша корпуса — 8 мм, лоб башни — 13 мм, борт башни — 13 мм, корма башни — 13 мм, крыша башни — 8 мм, маска пушки — 15 мм, днище — 5 мм. Экипаж 2 чел. Вооружение два 7,92-мм пулемета MG34, боекомплект 2250 патронов. Приборы наблюдения телескопический прицел TZF 2 телескопический прицел. Двигатель Maybach NL-38TR, карбюраторный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения, мощностью 100 л.с. Трансмиссия механического типа: карданный вал, редуктор, двухдисковый главный фрикцион сухого трения, объединённый в общем блоке с КПП Aphon-Getriebe F.G.31 и механизмами поворота, фрикционно-шестерёнчатый механизм поворота с ленточными тормозами и однорядные бортовые передачи. Ходовая часть (на один борт): 5 опорных катков, 4 поддерживающих ролика, переднее ведущее и заднее направляющее колесо, мелкозвенчатая двухгребневая гусеница со стальными траками Kgs. 67 280-90 шириной 260 мм и с шагом 91 мм. По крайней мере часть танков Pz.Kpfw.I Ausf.B получали радиостанцию FuG5 со штыревой антенной.

Скорость 40 км/ч по шоссе 12-15 км/ч по местности. Запас хода 170 км по шоссе 115 км местности. Преодолеваемые препятствия: угол подъёма 30°, высота стенки 0,37 м, глубина брода 0,60 м, ширина рва 1,40 м.

С 1936 года танки этой модификации стали оснащаться новыми пулеметами Rheinmetall-Borsig MG 34, боекомплект был увеличен до 90 магазинами с 2260 патронами. Кроме того, спусковой крючок левого пулемета теперь располагался на штурвале подъема оружия слева от командира, а правого – на штурвале поворота башни справа от него. Сам механизм поворота башни был перенесен на правую сторону от башенной маски установки.

Согласно планам от 15 января 1936 года, из 1500 заказанных La.S. доля

танков с двигателями Maybach NL 38 Tr оказалась сравнительно небольшой – 325 штук.

Финальная шифра оказалась ещё меньшей, поскольку 72 шасси La.S.-May.

планировалось использовать в качестве базы для командирских танков. Таким

образом, в 5-й серии (5a.Serie/La.S.) для танков с новыми моторами оставалась

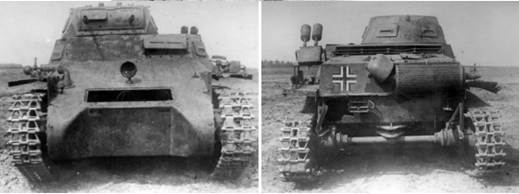

квота всего на 253 машины. (Рис.7)

Рис.7 – Танки

5a.Serie/La.S, фото 1939г., Польша.

30 танков с серийными номерами 10478–10537 собирала Daimler-Benz. Самый

большой кусок достался Henschel – 107 танков с серийными номерами 12501–12608. Второй

по объёму контракт отошел MAN – 66 штук 5a.Serie/La.S. с серийными номерами

13501–13566. Фирма Grusonwerk выпустила 50 таких машин с серийными номерами

14501–14566.

Производство 5a.Serie/La.S. началось летом

1936 года. Точная дата неизвестна, скорее всего, это случилось в июле или

августе месяце. К октябрю первые 52 танка были отправлены в войска.

Вскоре последовал очередной контракт на вторую партию La.S.-May,

получившую обозначение 6a.Serie/La.S. Внешне эти танки отличались тем, что в

корме появилась труба-усилитель, повышавшая жёсткость корпуса, а смотровой люк

водителя получил три заклёпки. (Рис.8)

Рис.8 - Pz.I Ausf.B серии

6a.Serie/La.S. Хорошо видны заклёпки на смотровом лючке водителя.

Всего было произведено 146 танков серии

6а. Фирма Daimler-Benz получила заказ на 30 танков, серийные номера 10538–10567.

На Henschel, было собрано 48 танков с серийными номерами 12609–12656. MAN и Grusonwerk получили одинаковые по объёму контракты

по 34 танка каждый, с серийными номерами 13567–13600 и 14687–14720 соответственно.

Дата начала выпуска 6-й серии неизвестна, но известно, когда закончилось

их производство. В мае 1937 года все танки были уже готовы, 58 машин ожидало

отправки в войска. Таким образом, май 1937г. это дата официального прекращения

производства танков типа La.S.

Но на самом деле выпуск «второй единицы» продолжился,

хотя официально Pz.I Ausf.B эти машины уже не назывались.

Уже после выпуска 6a.Serie/La.S. у военных возникла идея о

дополнительной серии танков. Связано это было с весьма занятной ситуацией. С

октября 1937г. официально начался процесс разоружения Pz.I

Ausf.А. Образовался запас башен и бронекорпусов. Возникла идея под них

выпустить дополнительную серию шасси. Так появились машины, которые формально

не назывались Pz.Kpfw.I Ausf.B, но в реальности были им почти идентичны (кроме

того, что имели башни от Pz.Kpfw.I Ausf.A). Обозначались такие танки

Umsetz-Fahrzweuge, то есть «переделанная машина». (Рис.9)

Рис.9 - Umsetz-Fahrzweuge

с дымовыми гранатометами.

Первый контракт на Umsetz-Fahrzweuge,

получившие обозначение 7c.Serie/La.S., был заключён с Grusonwerk в октябре 1937

года. Всего дочернее предприятие Krupp выпустило 52 шасси с серийными номерами

15301–15352. Чуть позже был поднят вопрос об изготовлении дополнительной партии

Umsetz-Fahrzweuge, получивших обозначение 8c.Serie/La.S. Grusonwerk досталось 9

танков с серийными номерами 16301–16309. На Heschel изготовлено 86 шасси с

серийными номерами 16401–16486. Таким образом, реальная цифра изготовленных

танков на шасси La.S.-May. несколько отличается от официальных данных. Можно

говорить, как минимум, о 546 танках.

Рис.10 – Schulfahrzeuge.

Под верхним фото встречается подпись, что это демонстрационный заезд учебных «танков» Fahrschulwagen Pz.l Aus f. В, 1936г.

Эти учебные машины получили серийные номера

14567–14686. Затем последовала партия из 60 машин серии 6b.Serie/La.S с

серийными 14721–14780, которую также произвели на Grusonwerk. 7-я серия

(7b.Serie/La.S.) досталась Henschel, там выпустили 40 машин с серийными

номерами 15201–15240. Наконец, 8-я серия (8b.Serie/La.S.) оказалась поделена

между тремя фирмами. Daimler-Benz изготовила 21 шасси с номерами 16001–16021, Henschel выпустил 37 8b.Serie/La.S. с

серийными номерами 16101–16137. Последние 17 учебных машин с номерами

16201–16217 выпустили на MIAG. Всего же было построено 295 Schulfahrzeuge.

В российском парке «Патриот» стоит танк типа La.S.-May. Он имеет

серийный номер 16208 – т.е это учебный танк выпуска MIAG. При этом на нём установлена подбашенная

коробка по типу 5a.Serie/La.S., а башня взята от Pz.I Ausf.A. Сколько всего

Schulfahrzeuge было переделано в Pz.I Ausf.B неизвестно. (Рис.11)

Рис.11 - Pz.Kpfw.I Ausf.B, современный вид.

В течение 1942г. на учебные Pz.I установили газогенераторные установки – работали не на бензине, а на дровах. Встречается, что на один из Pz.I Ausf.B с газогенераторной установкой, вероятно, в 1940-е в экспериментальных целях установили башню от Pz.III. (Рис.12)

Рис.12 - Pz.Kpfw.I Ausf.B mit Pz.Kpfw III Türm.

В конце войны в Европе около десятка старых учебных «единичек» с газогенераторными установками вывели на улицы Берлина для проведения учений и разъяснительной работы среди местного населения. На примере «модифицированных» Pz.Kpfw.I берлинцам объясняли, как следует вести себя при появлении советских танков. Впоследствии часть учебных «единичек» выполняла роль ложных целей.

Эксплуатация Pz.Kpfw.I в немецкой армии.

Боевое крещение машины типа Pz.Kpfw.I получили в Испании. В общей сложности немцы ввезли в Испанию 123 машины типа Pz.Kpfw.I. По окончании кампании немцы передали уцелевшие машины испанцам. Танки Pz I (возможно, около 100 шт.) находились на вооружении испанцев, по крайней мере, до 1943г.

Бесспорным недостатком пулеметного танка Pz I являлась неспособность противостоять танку с пушкой – в Испании Pz I столкнулись как с советскими танками Т-26, так и с бронеавтомобилями, вооруженными действенными для того времени 45-мм пушками. Второй аспект – слабое бронирование. Немецкие конструкторы предполагали, что слабое бронирование (бронебойная пуля винтовочного калибра пробивала Pz.Kpfw.I на дистанциях 250 метров и ближе) танкисты смогут компенсировать высокой скоростью машины, но в ходе боёв выяснилось, что на высоких скоростях лёгкий танк сильно раскачивался, что снижало эффективность прицельного огня и обычного наблюдения. Отмечались случаи, когда вступившие в бой экипажи теряли ориентировку на местности и, попав под массированный обстрел, бросали свои машины. Выявилось также, что многочисленные приборы наблюдения, которые обеспечивали хороший обзор, в то же время являлись слабым местом с точки зрения защищенности. Отмечались случаи попадания пуль и их фрагментов через смотровые приборы внутрь танков и ранения членов экипажей. Отчасти попадающие пули гасились стеклоблоками, но и те нередко оказывались бессильными против пуль калибра 6,5 мм. Пехота республиканцев стреляла по щелям смотровых приборов практически в упор, и стеклоблоки, рассчитанные лишь на попадания осколков, не выдерживали. Получали ранения экипажи танков и от других вторичных осколков. Стрельба по заклёпкам приводила к тому, что некоторые из них ломались, и заклёпка с внутренней стороны отлетала, нанося ранения - впрочем, такие случаи были очень редкими. Примерно те же проблемы, что и корпус, преследовали и башню. Огонь противника сосредотачивался на смотровых приборах и вооружении. Был зафиксирован случай попадания пули в щель между орудийной маской и башней, что привело к ранению командира танка в голову. Отверстие для прицела также являлось приоритетной целью для пехоты противника, были зафиксированы случаи выхода прицелов из строя. Велся огонь и по основанию башни, что приводило к её заклиниванию. За время боевых действий 23 танковых пулемёта были выведены из строя вражеским огнём. Ещё одним недостатком стал небольшой угол вертикальной наводки. В уличных боях это оказалось очень важно. (Рис.13)

Рис.13 - Pz.Kpfw.I Ausf.B в Испании, весна 1937 года.

К концу 1936г. доля танков Pz.I составляла примерно 80% - каждая танковая рота комплектовалась четырьмя Pz.I (Рис.83) и одним Pz.II, в дальнейшем доля Pz.I снижалась, но количественный пик был достигнут в 1938г. Машин этого типа принимали активное участие во всех кампаниях вплоть до 1942г. (Рис. 14)

Рис.14 - Pz.Kpfw.I Ausf.B на параде в Париже, август 1942 года.

Уцелевшие танки Pz.Kpfw.I вывели из состава боевых частей в течение 1942 года. В дальнейшем эти танки использовались лишь для выполнения полицейских функций (прежде всего, для борьбы с партизанами). С уцелевших единичек снимались башни, которые использовали при обустройстве различных оборонительных сооружений. В общей сложности образовалось 623 башни от танков Pz.I, причем 363 башни имели по одному пулемету, а 260 башен – два пулемета. Из 363 одно-пулеметных башен 97 находилось в Дании, 143 – на Атлантическом валу, 91 – в Италии и 32 на Восточном фронте. Из 260 двух-пулемётных башен 20 установили в Дании, 3 – на Атлантическом валу и 237 – на Восточном фронте.

В 1937г. танки типа Pz.Kpfw.I приняли участие в конкурсе Magyar Királyi Honvédség (Королевкая венгерская армия), которая вознамерилась закупить 110 танков. Пулеметная машина практически не имела шансов даже против не очень мощного шведского L-60. Однако пишут, что венгры прикупили-таки один Pz.Kpfw.I Ausf.B за 32.950 рейхсмарок.

Машины на шасси «единичек».

К 1935г. на базе Pz.Kpfw.I Ausf.А появился вариант т.н. командирского танка. Машина, получившая обозначение leichte (Funk) Panzerwagen, отличалась от линейного танка тем, что вместо башни у неё появилась неподвижная рубка, внутри которой располагалось необходимое радиооборудование. (Рис.15)

Рис.15 - leichte (Funk) Panzerwagen на базе Pz.Kpfw.I Ausf.А.

Опыт эксплуатации leichte (Funk) Panzerwagen показал, что нужна специализированная машина связи или командирская машина на базе Pz.I. Разговоры о новой партии командирских машин на базе La.S. начали вестись осенью 1935 года. 29 ноября в ходе обсуждения комплектования танковых войск матчастью было принято решение о заказе 72 командирских танков. В кратчайшие сроки фирма Daimler-Benz подготовила проект. С танка Pz.I убрали башню и появилась высокая неподвижная рубка по всему периметру подбашенной коробки (толщина брони на первой модификации 13 мм или 14,5 мм, потом ее довели до 19 мм). Благодаря увеличившемуся внутреннему объёму условия работы экипажа из трех человек заметно улучшились. В крыше рубки и в левом борту были оборудованы большие двухстворчатые люки. Радиооборудование включало в себя передатчик Fu 2 (EU), а также блок приёма/передачи Fu 6. Устойчивая голосовая радиосвязь обеспечивалась на дистанциях до 4–6 километров. Машина получила обозначение Kleiner Panzerbefehlswagen (малый командирский танк) и сквозной индекс Sd.Kfz.265. Известно также название Kleiner Panzer Befehlswagen I (KIPzBfwg I или Pz Bef Wg I). 25 машин типа Pz Bef Wg I строились на шасси Ausf.A, получили сокращённое обозначение 1 Kl.A. Еще 47 строились на шасси La.S.-May (Ausf.В).

Первоначально вооружать машину не планировали (для обороны танкисты могли использовать только личное оружие) (Рис.16), однако затем посчитали правильным монтировать в лобовой бронедетали рубки в шаровой установке 7,92-мм пулемёт MG34.

Рис.16 – Вариант Pz Bef Wg I без вооружения.

Рис.17 - Pz Bef Wg I с вооружением и башенкой.

Вверху - Kleiner Panzerbefehlswagen с командирской

башенкой первого типа.

Рис.18 – На данной модели Pz Bef Wg I показаны сразу разные типы антенн.

Рис.19 – Модель Pz Bef Wg I в финальной стадии.

Во время модернизации 1939–40 годов произошла замена радиостанции FuG6 на FuG8 с увеличенным радиусом действия (при этом поручневую антенну сменила штыревая). Масса машины около 5,8 тонн.

Pz Bef Wg I пытались использовать не только в качестве командно-штабной машины, но и в качестве машины управления радио-машиной разминирования Sd.Kfz. 300 Borgward BI Minenräumwagen – во всяком, случае опыты такие проводились. (Рис.20)

Рис.20 – Pz Bef Wg I управляет радио-машиной разминирования Sd.Kfz. 300 Borgward BI Minenräumwagen.

47 командирских машин модификации 2 Kl.B были объединены в серию 5а (5a.Serie/La.S.) – заказывали 72 штуки. Одну машину с серийным номером 12521 изготовили на Henschel. Grusonwerk досталась примерно треть от объёма выпуска – машины с номерами 14507–14510, 14515–14517, 14519, 14520, 14522–14528, всего 16 штук. На Daimler-Benz собрали 30 Kleiner Panzerbefehlswagen с серийными номерами 10478–1497, 10506–10512, 10514, 10518, 10522. Кроме того, именно Daimler-Benz отвечала за изготовление рубок, которые отправлялись другим изготовителям. Затем последовал заказ на 112 командирских машин модификации 3 Kl.B серии 7а (7a.Serie/La.S.). На сей раз Grusonwerk не участвовала в сборке. Daimler-Benz выпустила 44 танка с серийными номерами 15001–15044. На Henschel собрали 68 машин с номерами 15101–15168. Окончательно сборка Kleiner Panzerbefehlswagen завершилась к концу 1937 года. По другим сведениям, Pz Bef Wg I выпускались до 1940г.

Командирские машины (машины связи) на базе Pz.Kpfw.I активно применялись с 1938г. по весну 1942 года. (Рис.21)

Рис.21 – Командирские машины (машины связи) на базе Pz.Kpfw.I.

Вверху кадры кинохроники – преодоление водной преграды в Польше, 1939г.

Внизу - подбитые на Восточном фронте машины KIPzBfwg I, возможно, это фото одной и той же машины из состава3-й ТД.

Базу Pz Bef Wg I под САУ пытались приспособить советские. В феврале 1942г. на машиностроительный завод опытных конструкций при Всесоюзном институте механизации сельского хозяйства (МЗОК ВИМ), занимавшийся ремонтом трофейной техники, поступили три командирские машины KIPzBfwg I (на шасси Pz.l Ausf.B), которые по советским документам проходили как «немецкие пулемётные радиотанки без башни». Поскольку использовать их в качестве радиотанков казалось невозможно (- почему, неясно), на заводе объявили конкурс, главной задачей которого было оснащение трофейных машин артиллерийскими орудиями отечественного производства. На тот момент завод располагал примерно 40 пушками ТНШ-20 и ШВАК калибра 20 мм, а также пятью 45-мм пушками 20К. победителем конкурса был признан проект инженера И.Беликова (или Белякова, в документах неразборчиво), который предложил снять с бронемашин радиооборудование и смонтировать в лобовой части надстройки шаровую установку с 20-мм пушкой ШВАК. Первая такая машина была готова уже в марте. В ее лобовой броне прорезали увеличенную амбразуру, куда на болтах монтировалась литая маска пушки, а в маске находился «грушевидный вкладыш» с пушкой, дополненной упрощенным спусковым механизмом с рукояткой и плечевым упором. После недолгих испытаний орудийную установку дополнили винтовым стопором, после чего пушками оснастили ещё две бронемашины. Одна из них осталась на заводе, а остальные отправились на фронт. Боевая карьера двух переделанных под САУ машин неизвестна.

Проектированием и строительством САУ на базе Pz.Kpfw.I занимались и в Германии. Работы в этом направлении начались ещё в 1939 году, когда специалистами фирмы Alkett (Altmarkische Kettenfabrik GmbH, находилась в пригороде Берлина) было предложено три варианта САУ на шасси Pz.Kpfw.I: противотанковая САУ, оснащенная 37-мм пушкой PaK 35/36; зенитная САУ оснащенная 20-мм автоматической пушкой FlaK 30; САУ огневой поддержки оснащенная 75-мм короткоствольным полевым орудием leG 18.

Первым 29-го января 1940г. был получен прототип САУ огневой поддержки, но не с 75-мм орудием leG 18, а со 150-мм орудием sIG 33 (Рис.22).

Основной задачей sIG 33 являлась борьба с вражескими укреплениями.

По некоторым характеристикам оно близко к минометам.

На первых двух прототипах на месте демонтированных подбашеной коробки и башни закреплялась 150-мм гаубица sIG 30 вместе с лафетом и колесами. Ширина колеи sIG 33 была такова, что закатывалась по крыльям машины, на которые для компенсации массы орудия приваривали специальные усилители, к которым и крепились колеса орудия. (Рис.23)

Рис.23 – Один из первых прототипов САУ 15 см sIG 33 auf Pz.Kpfw.I Ausf.В.

В дальнейшем появилась П-образная надстройка с крышей, куда устанавливали модифицированный вариант того же 150-мм орудия. Открытая трёхсторонняя рубка собиралась из 10-мм бронелистов. Силуэт машины увеличился до 3350 мм в высоту, а масса машины выросла до 8,5 т, что не могло не сказаться на её подвижности и проходимости. (Рис.24)

Рис.24 - 15 см sIG 33 auf Pz.Kpfw.I Ausf.В, проекции.

Сектор наведения орудия по горизонту составил 25°, углы вертикального наведения варьировались в пределах от -4° до +75°. Для орудия использовался стандартный телескопический прицел Rblf36 с 2-х кратным увеличением. Начальная скорость фугасного снаряда массой 38 кг не превышала 240 м/с. Воздействие его на открытой площади и по полевым укреплениям было очень высоко. Возимый боекомплект составлял всего 3 выстрела (!) - согласно другим источникам, только 2 выстрела, еще 6 зарядов возил внешний транспортер на базе полугусеничного тягача Sd.Kfz.10.

Орудие имело раздельно-гильзовое заряжание – скорострельность составляла также 3 выстрела в минуту – другими словами, боекомплект расходовался моментально. Экипаж машины состоял из четырех человек: командир, который к тому же был и наводчиком, два заряжающих и водитель (в некоторых источниках указывают, что экипаж САУ состоял из 7 чел., из них трое ездили на транспортере Sd.Kfz.10). На самоходке устанавливался штатный 6-цилиндровый двигатель Maybach NL38TR мощностью 100 л.с. при 3000 об/мин. В системе запуска двигателя использовалось два карбюратора Solex JFF II. Двигатель работал на бензине с октановым числом 74. Топливо хранилось в двух топливных баках объёмом 146 литров, а расход на 100 км пути по дороге с твердым покрытием составлял 125 литров. Трансмиссия была механической и включала 6-скоростную коробкой передач (5 скоростей вперед и 1 назад) типа ZF Aphon FG31, карданный вал, фрикционы и ленточные тормоза.

Несмотря на ярко выраженные недостатки (перегруженность шасси, высокая центровка, недостаточная проходимость по местности, скудный боекомплект), 15cm sIG33(Sf) auf Pz.Kpfw.I Ausf.B пошла в серию. (Рис.25)

Рис.25 – Серийные 15 см sIG 33 auf Pz.Kpfw.I Ausf.В.

С января по февраль 1940 года фирма Alkett выпустила 38 таких САУ.

САУ 15 см sIG 33 auf Pz.Kpfw.I Ausf.В приняли боевое крещение во Франции в 1940г. Результаты боевого применения оказались противоречивыми. С одной стороны, огневая мощь орудия была впечатляющей. Попаданием одного снаряды можно было разрушить дом. С другой стороны, недостатков у этой машины оказалось немало. Большие габариты делали 15 cm sIG 33 (mot S) auf Pz.Kpfw.I Ausf.B хорошей мишенью. (Рис.26)

Рис.26 – Во Франции, июнь 1940г.

За время французской кампании роты тяжелых самоходных орудий на базе Pz.Kpfw.I понесли большие потери не в бою, а на маршах. Чаще всего выходили из строя опорные катки и элементы трансмиссии – результат перегруза конструкции.

В 1941 году, перед нападением Германии на СССР, боекомплекты sIG 33 дополнили бронебойными боеприпасами, а с осени того же года – кумулятивными Gr.39 Н1/А массой 25 кг, способными прожечь 160-мм броню с дистанции 100 м, за счет чего машины успешно применялись на Восточном фронте. (Рис.27)

Рис.27 – САУ 15cm sIG33(Sf) auf Pz.Kpfw.I Ausf.B на Восточном фронте.

Некоторые указывают, что осенью 1943г. сохранившиеся 150-мм САУ на Pz.I Ausf.B вывели в резерв. (Рис.28)

Рис.28 – Советские тащат трофейную САУ15 cm sIG 33 (mot S) auf Pz.Kpfw.I Ausf.B, зима 1942г.

Рис.29 - 47-мм

пушки PUV vz.36 на вооружении немецкой армии, 1941 год.

Зимой 1940 года фирма Alkett предложила установить эти орудия на шасси легких танков Pz.I – по другим данным, инициатива исходила от Wa Prüf 6.

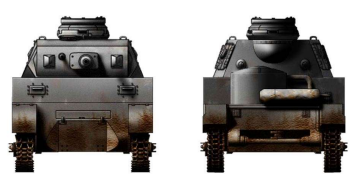

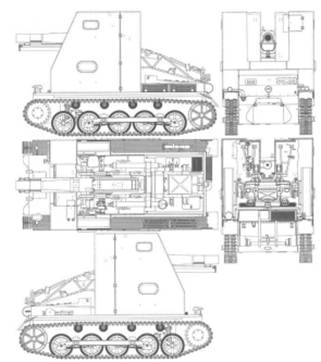

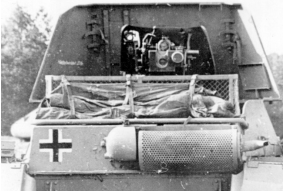

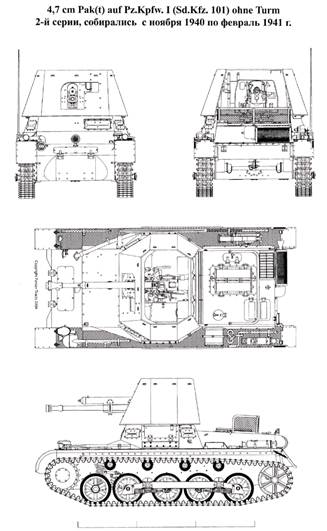

Самоходка строилась на шасси Pz.I Ausf.B. На машине демонтировалась башня, на ее месте устанавливалось 47-мм орудие за 12-мм рубкой – на поздних модификациях толщина рубки увеличилась до 14,5 мм. Орудие получило сектор наведения в пределах 34° по горизонту, и от -8° до +12° в вертикальной плоскости. Боекомплект 47-мм ПТ САУ составлял 68 снарядов (указывают и 86 или 84 выстрела, из которых 74 бронебойных). Причем имелись и бронебойные и осколочно-фугасные снаряды. Экипаж САУ состоял из трёх человек. Масса 6,4 т. Машина оборудовалась штатной радиостанцией Fu 2 или Fu 5. На САУ устанавливался 6-цилиндровый бензиновый двигатель Maybach NR38TR мощностью 100 л.с. и рабочим объёмом 3791 см.куб. Ёмкости двух бензобаков на 146 литров хватало на 140 км движения по твердому грунту или на 95 км по местности. Трансмиссия состояла из карданной передачи двухдискового главного фрикциона сухого трения, коробки передач, механизма поворота, бортовых фрикционов, передач и тормозов.

В вермахте самоходка получила

официальное обозначение 4.7cm Pak(t) Sfl auf Pz.Kpfw.I Ausf.B. Есть его

альтернативный вариант — Selbstfahrlafette mit 4,7-cm-Pak(t) auf Fahrgestell des Panzer I и армейский «сквозной» индекс

Sd.Kfz.101 ohne Turm. Пишут и так: 4,7 cm Pak (t) (Sfl) auf Pz.Kpfw.I

(Sd.Kfz.101) ohne Turm, то есть «47-мм самоходная противотанковая пушка на

Pz.Kpfw.I Ausf.B без башни».

Сейчас эта боевая машина более известна как Panzerjager I.

Первый прототип противотанкового самоходного орудия на шасси Pz.I фирма Alkett построила в январе 1940г. – по другим источникам опытный образец, который лично осмотрел Гитлер, был готов к 10 февраля 1940 года. Приказ о принятии на вооружение САУ Panzerjager I последовал 3 марта 1940г. (Рис.30)

Рис.30 - Panzerjäger I.

Производство Panzerjäger I было организованно на Alkett – по

другим сведениям, шасси поставила фирма Daimler-Benz, которая проводила их

капитальный ремонт, в то время как окончательная сборка проводилась на

предприятии Alkett. По планам, 40 машин переделывалось из Pz.Kpfw.I Ausf.B в

марте 1940 года, еще 60 – в апреле и 30 – в мае. К выпуску был причастен

концерн Krupp, на который возложили задачу по изготовлению 60 рубок. В

переписке Krupp эти машины обозначались как La.S.47. Еще 72 рубки выпустили на

заводе Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW) в Ганновере. В процессе принял участие

завод Škoda, который выполнял заказ на изготовление орудий для истребителя

танков.

Обычно указывают, что к июню 1940г. в армию поступило 120 САУ и ещё 12 числились в резерве. Однако некоторые источники предлагают более детальную информацию на счет производства и поступления САУ это типа в эксплуатацию (Ю.Пашалок). Škoda сорвала план по выпуску пушек. Предпоследний Panzerjäger I удалось сдать в сентябре 1940 года, а последний - в июле 1941 года. Согласно планам Управления вооружений от 20 марта 1940 года, 132 Panzerjäger I предполагалось распределить следующим образом. По одной машине отправлялось в управления Wa.Prüf 1 и Wa.Prüf 4, отвечавшие, соответственно, за боеприпасы и артиллерию. 36 машин к 1 апреля уходило на комплектование шести батарей для двух батальонов истребителей танков. Затем 54 САУ к 1 мая предполагалось отправить на комплектование трех других батальонов, а к 1 июня в войска должны были уйти еще 36 машин. 6 самоходных установок оставались в резерве. На деле по шесть машин в каждую из трех батарей получил только 521-й батальон истребителей танков. Он был переформирован ко 2 апреля 1940 года из подразделения, вооруженного буксируемыми противотанковыми пушками. Остальные батальоны имели другую структуру. 616-й, 634-й и 670-й батальоны получили по три батареи с девятью самоходными установками в каждой. К 31 мая стал формироваться еще один батальон с 18 машинами, одна самоходная установка оказывалась в резерве.

В

кампании мая-июня 1940 года Panzerjäger I проявили себя хорошо. Самоходная установка Panzerjäger I оказалась эффективным средством борьбы с

французскими танками и огневыми точками. Поломки преследовали ее не столь

часто, как это происходило с 15 cm sIG 33 (mot S) auf Pz.Kpfw.I Ausf.B – видимо,

из-за отсутствия перегруза. Низкий профиль машины позволял надежно ее

маскировать. (Рис.31)

Рис.31 – Боевые эпизоды.

Но были и нарекания. Экипажи

(Рис.32) жаловались на плохую обзорность и тесное боевое отделение.

Рис.32 – Экипаж САУ. Интересно, что у самоходчиков командир носил

пехотную форму, а два члена экипажа – танковую.

Состав боекомплекта был

признан неудачным, предлагалось увеличить долю осколочно-фугасных снарядов до

50%. Недостаточным признавалось бронирование самоходной установки.

19 сентября 1940 года с Krupp был заключен контракт на изготовление партии из 70 рубок для Schutzshcilden fuer LaS-47. Машины второй серии отличались формой рубки, которая получила дополнительные бортовые листы. (Рис.33)

Рис.33 - Panzerjager I второй серии.

На этот раз основным

производством 47-мм САУ занималось предприятие Klekner-Humboldt-Deutche AG, где

было собрано 60 машин. Остальные 10 выпустила фирма Alkett. По месяцам поставки

Panzerjager I второй партии распределились следующим образом: декабрь – 10, январь

– 30, февраль – 30.

Изготовленные

установки пошли на оснащение 529-го и 605-го батальонов, по 27 штук в каждый.

Еще одним получателем стала дивизия СС «Лейбштандарт», для которой была

выделена батарея из девяти Panzerjäger I. Оставшиеся машины попали в

900-ю учебную бригаду.

(Рис.34)

Рис.34 - Panzerjäger I. Внизу - современный вид и модель.

Осенью 1940г. в боекомплект ввели подкалиберные снаряды Pzgr.40 массой 825 г и начальной скоростью 1080 м/с. Эти боеприпасы оправдали себя – на Восточном фронте они могли пробивать броню советских и Т-34, и КВ.

Чаще всего САУ действовали из

засад, либо использовались при обороне из укрытий, что существенно снижало риск

их уничтожения. Прямых столкновений с советскими танками немцы старались

всячески избежать. При такой тактике у Panzerjager I с 47-мм пушкой был шанс

одолеть Т-34. Впрочем, воздействие на броню советских танков (прежде всего, КВ)

вольфрамо-молибденового сердечника подкалиберного снаряда оказалось

недостаточным. В ряде случаев болванка пробивала борт советского танка и,

раскалываясь на 2-3 куска, просто падала на пол танка. Иногда получались

ситуации, когда высокая точность стрельбы сводилась к нулю низкой пробивной

способностью стандартных боеприпасов. Если же экипаж советского танка успевал

вовремя заметить противника у Panzerjager почти не было шансов спастись.

Считается, что, в целом,

противотанковые самоходные орудия Panzerjäger I действовали успешно. Последние данные о наличии

Panzerjager I на Восточном фронте относятся к началу 1943 года. Тогда же были

потеряны САУ этого типа, воевавшие в Северной Африке. (Рис.35)

Рис.35 – Африканские

трофеи союзников.

Пишут, что на одной машине Pz.Kpfw.I

Ausf.B экспериментировали с ракетной установкой - на крыше моторного отсека

машины установили пусковую установку рамного типа с направляющими для

неуправляемых ракет. Машина даже получила обозначение Raketenwerfer auf

Pz.Kpfw.

В ходе боев за Берлин в

апреле 1945 года немцы переделали одно шасси Pz.I Ausf.B в САУ с 75-мм орудием

StuK 40 L/48. Машина применялась в Берлине. (Рис.36)

Рис.36 – 75-мм САУ на шасси Pz.I Ausf.B.

В рамках подготовки к возможному прорыву «Линии Мажино» тридцать Pz.Kpfw.I в 1939–40 годах в железнодорожных мастерских компании Waggonfabrik Talbot (г. Аахен) переделали в «укладчики взрывчатых зарядов». Машины назвали Ladungsleger I (Zerstörerpanzer). Идея заключалась в том, чтобы танк мог подъехать к ДОТу положить на его крышу заряд после чего отъехать на безопасное расстояние и подорвать заряд, послав электрический импульс по проводам. Было разработано два варианта. Первый предусматривал установку над моторным отделением рельсовых направляющих и ящика со взрывчатым веществом, по которым заряд опускался на землю при помощи цепной передачи. (Рис.37)

Рис.37 – Первый вариант Ladungsleger I.

Рис.38 - Ladungsleger I второй вариант.

Прототипы Landusleger I были испытаны осенью 1939 года. Второй вариант признали более безопасным, после чего в инженерные машины Ladungsleger I переоборудовали тридцать серийных танков модификации Ausf.B. Широкого применения эти машины не нашли. Несколько Landusleger I использовалось в составе 58-го саперного батальона 7-й танковой дивизии. Это подразделение ограниченно применяло инженерные бронемашины в ходе трёх кампаний: во Франции, на Балканах и на Восточном фронте летом-осенью 1941г.

В течение 1939-1940гг. в войсках силами ремонтных служб было переделано несколько десятков серийных Pz.Kpfw.I в машины технической помощи, которые также можно было использовать как транспортёры для перевозки запасных частей, боеприпасов, канистр с топливом, маслом и водой – из расчета двух единиц в каждой танковой роте. Эти машины получили наименование Instanzugkraftwagen I или Instandsetzug Kraftwagen I. С танков демонтировались башни и срезались верхние части подбашенных коробок. На некоторые получившиеся тягачи установили ветровые стёкла из плексигласа и съёмные тенты. (Рис.39)

Рис.39 – Instanzugkraftwagen на шасси единичек.

Перед началом кампании в Польше вермахт

имел нехватку инженерных средств. Некоторое количество Pz. I были переоборудованы в мостоукладчики.

Одни считают, что было построено не более трех мостоукладчиков «в

экспериментальных целях», другие – что машин было больше и строились они

кустарном способом в полевых мастерских гренадерских полков танковых и

моторизованных дивизий в 1941-1942гг. В одних источниках указывают, что под

мостоукладчики переоборудовали обе модификации, в других – речь идет только о

шасси Pz.I Ausf.B, однако на доступных изображениях я встречал

преимущественно мостоукладчики на шасси Pz.I Ausf.А. Правда, существовал вариант

мостоукладчика на шасси Pz.I Ausf.B с выдвижными мостками – видимо, он

действительно был выполнен в экспериментальном порядке и, возможно, в

единственном числе. Пишут, что такая конструкция выдвижного моста, «который

сделал Бронко», утвердилась на шасси танков Pz.II. (Рис.41)

Рис.41

- Bruckenleger auf Pz.Kpfw.I.