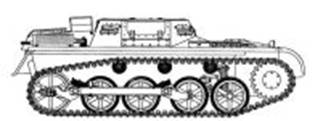

Pz.Kpfw.I Ausf.A

Pz.Kpfw.I Ausf.A

Германия

Малый легкий танк

|

масса |

5,4 т |

|

вооружение |

2 пулемета |

|

экипаж |

2 чел. |

|

мощность силовой установки |

57-60 л.с. |

|

проект |

1932-1933гг., Krupp,

Daimler-Benz |

|

выпускался |

1933-1936гг., Krupp, Grusonwerk,

Henschel, MAN, Daimler-Benz, Rheinmetall-Borsig 1195 шт. |

Основная статья:

Германское танкостроение 1930-1937гг.

В 1932г. немцы провели серию практических занятий взаимодействия танков

с пехотой – в качестве танков выступали фанерные макеты таковых. На этом фоне, вероятно,

в недрах «автомобильной инспекции» или «инспекции № 6» (Wa Pruef 6, 6 Inspekteur für Heeresmotorisierung, In 6) оборонного управления Германии появилось

предложение (многие его автором указывают Г. Гудериана (Рис.1)) начать

разработку танка массой до 5 тонн под видом учебной машины.

Рис.14 – Гейнц (Хейнц) Вильге́льм Гуде́риан (Heinz Wilhelm Guderian, 1888-1954гг.); на верхнем фото справа – на заднем плане.

Внизу в форме танкиста.

С 1928 по 1930гг. инструктор по тактике автотранспортного инструкторского штаба.

В 1931г. стал начальником штаба автотранспортных частей.

Считается одним из отцов механизированных и танковых соединений вермахта. Крупный теоретик и практик бронетанковых войск. С 1940г. генерал-полковник. В 1945г. занимал должность начальника Генерального штаба сухопутных войск.

В параграфах ВМД (Версальский мирный договор) имелась щелка, позволявшая Германии иметь учебную бронетехнику, поэтому разработка, по сути, боевой гусеничной машины массой до 5 тонн под маской учебной машины, не выглядела бы со стороны криминалом.

В 1932 году военные настояли на

производстве «учебных» танков для рейхсвера. В спецификации речь шла о машине

массой до 5000 кг с противопульным бронированием, вооруженной двумя пулеметами

7,92-мм пулеметами. Обычно пишут, что полковник Г. Гудериан сыграл большую роль

в том, чтобы немецкая промышленность наладила выпуск таких машин, хотя главным

по танкам в то время выступал его шеф - генерал Освальд Лутц

(Рис.2).

Рис.2 - Освальд Лутц (Oswald Lutz), 1874-1944гг.

В апреле 1931 года сменил генерала О. фон Штюльпнагеля на посту инспектора транспортных частей сухопутных войск (с 1 июля 1934 г. стал именоваться генерал-инспектором мобильных частей). Руководил организацией моторизованных войск, 15 октября 1935 г. из инспекции было образовано Командование танковых войск во главе с О. Лутцем.

Впоследствии (с 1935г.) первый генерал танковых войск.

В 1938г. его сменил Гудериан.

Заказ на разработку, вроде бы, выдали сразу четырем фирмам: Daimler-Benz, Rheinmetall-Borsig, MAN и Krupp.

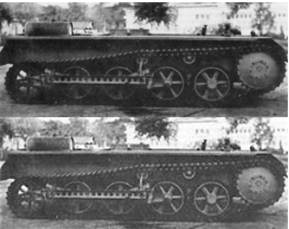

Конкурс закончился с появлением шасси Kleintraktor от Krupp (разработчики Хогельлох и Вольферт). (Рис.3)

Рис.3

– Шасси Kleintraktor от Krupp.

Хотя

технические возможности «сельскохозяйственного тягача» были весьма далеки от

идеала, военные обратили внимание на простоту конструкции шасси Kleintraktor и возможность быстрого развертывания на этой

базе массового выпуска танка. Уже 12 октября 1932г. генерал Лутц

заговорил о необходимости строительства пяти Kleintraktor с вооружением.

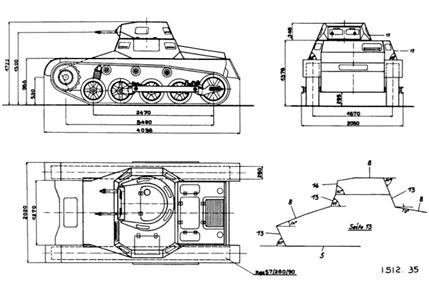

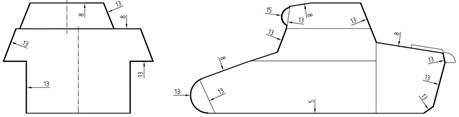

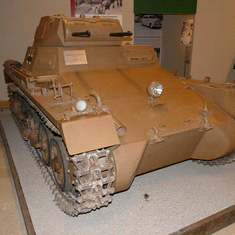

Параллельно с разработкой шасси продолжалось и конструирование «надстройки» (верхней части броневого корпуса), принимались окончательные решения по вооружению. С октября 1932г. вариант с размещением 20-мм пушки стал отходить на второй план – говорят, 12 октября 1932 года генерал Освальд Лутц (Oswald Lutz) отдал предпочтение варианту с башней и двумя пулемётами. 18 ноября 1932г. Krupp продемонстрировал деревянную модель башни на два пулемета и подбашенной коробки. Но в марте 1933г. свой вариант башни и корпуса предложила фирма Daimler-Bezn. Военные отдали предпочтение решениям Daimler-Bezn. Башня Krupp получилась существенно меньшей по размеру, а борта подбашенной коробки были выполнены под прямым углом, что уменьшало возможность рикошета пули, неудобно выглядела откидная выемка-люк под голову водителя. Конструкция, созданная специалистами Daimler-Benz, отличалась в лучшую сторону. Подбашенную коробку выполнили в виде восьмиугольной конструкции с бортовыми листами, расположенными под наклоном. При этом в шести из восьми бортовых листов имелись смотровые приборы. Сверху коробки располагалась достаточно просторная башня, также не обделённая смотровыми приборами. Ещё одним существенным отличием конструкции Daimler-Benz стала крыша моторного отделения. Её переделали, увеличив по высоте и расположив немного под наклоном. Тем самым, был не только увеличен объём моторного отделения, но и улучшилась его защищённость от вражеского огня.

В феврале - марте 1933г. был выдан заказ на изготовление пяти шасси Kleintraktor под проект танка.

В апреле 1933г. Лутц определил сроки начала крупносерийного производства танков на базе Kleintraktor – 1 апреля 1934г.

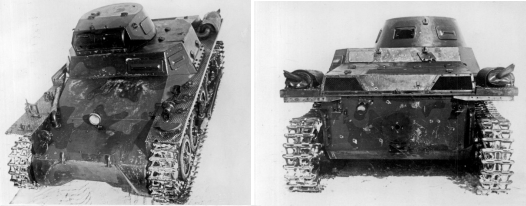

В июне 1933 года прошёл испытания обстрелом

первый корпус, выполненный из полноценной брони. Поскольку в ходе испытаний

имели место два пробития 7,9-мм тяжёлыми пулями, толщина брони машины была

увеличена с 8 до 13 мм.

1 июля 1933 года Управление вооружений уведомило «Крупп» о своих планах по размещению на фирме заказа на 150 шасси первой серии «малого трактора». Одновременно (очевидно, в июле) изделию было присвоено новое кодовое обозначение — «сельскохозяйственный тягач» (Landwirtschaftliche Schlepper или La.S.).

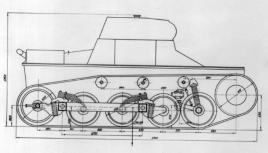

Летом (в июле-августе) 1933г. в Эссене была построена «нулевая» или предсерийная партия шасси La.S в количестве 5 штук (серийные номера 8001-8005) по цене 37800 рейхсмарок за штуку. Эти машины имели целый ряд отличий от опытного образца «малого трактора». Ходовая часть применительно на один борт, состояла из четырех обрезиненных опорных катков диаметром 530 мм, двух поддерживающих обрезиненных роликов, переднего сдвоенного ведущего колеса и заднего ленивца, который в целях снижения удельной нагрузки на грунт был опущен на землю – играл роль пятого опорного катка. Подвеска опорных катков смешанная - первый опорный каток подвешен индивидуально, на балансире, соединённом с пружиной и гидравлическим амортизатором, второй и третий опорные катки, а также четвёртый опорный каток и ленивец сблокированы попарно в тележках с подвеской на листовых четверть-эллиптических рессорах. Для улучшения жесткости конструкции три задних катка и ленивец были дополнительно скреплены общей продольной балкой. Отнюдь не тривиальная конструкция! Кстати говоря, именно на Kleintraktor должны были испытать торсионную подвеску разработки Porsche K.G. По ряду причин это мероприятие не случилось, и в итоге первым танком с торсионной подвеской стал танк, построенный де-факто немецкой фирмой Landsverk в Швеции. На «нулевых» La.S использовался более мощный мотор Krupp M 302, который имел мощность 56 лошадиных сил, а при 2600 об/мин – 60 лошадиных сил. Машины получили обозначение La.S Krupp (т.е. La.S с мотором Крупп “mit Kruppmotor”, также использовалось обозначение “Krupp-Traktor”). Шасси, как будто, должны были изготавливаться из броневой хромоникелевой стали. Машины тут же отправили на полигон в Куммерсдорфе. (Рис.4)

Рис.4 – Так выглядели шасси La.S/La.S Krupp на полигоне в Куммерсдорфе в 1933г.

Пишут, что первые пять шасси LaS «нулевой серии» показали скорость 34 км/ч, низкую надежность ходовой части и трансмиссии, что препятствовало их нормальному использованию в любых целях. (Рис.5, Рис.6)

Рис.5 – Одно из первых шасси Kleintraktor Krupp на испытаниях.

Рис.6 – La.S. Krupp с улучшенной ходовой.

В течение февраля-апреля 1934 года было изготовлено ещё 15 машин (некоторые источники указывают, видимо, ошибочно, что машины были построены не на Krupp, а на предприятии Henschel & Son) - их частенько причисляют к машинам первой серии, но и относят к нулевой серии. После пробега – машины развивали скорость до 37,5 км/ч - был сделан вывод о пригодности строительства танков на таких шасси. Krupp забронировала 20 первых шасси «нулевой» и первой серии по своей схеме, как указывают в некоторых источниках – из конструкционной стали. (Рис.7)

Рис.7 – Танки из числа первых 20-ти машин с крупповским корпусом, совершенно оригинальный корпус в области МТО.

Корпуса, собранные фирмой «Крупп», не выдержали испытаний и Управлением вооружений приняты не были, в серию решили пустить корпуса Daimler-Benz (Рис.8), но все шасси этого типа (и с корпусами Krupp, и с корпусами Daimler-Benz) имели общее название La.S.-Krupp.

Рис.8 – Танк на базе La.S.

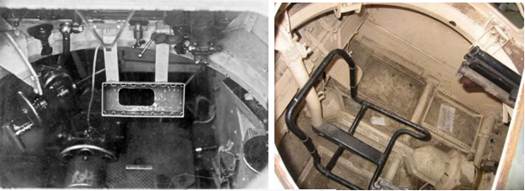

Рис.10 – Место и кресло водителя.

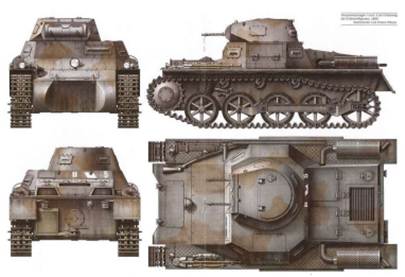

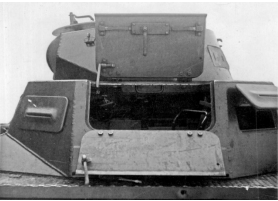

Обзорность обеспечивалась тремя люками с броневыми крышками: в лобовом листе надстройки, а также в скошенных бронелистах её левого борта. Для посадки водителя предназначался двухстворчатый люк в левой части подбашенной коробки. (Рис.11)

Рис.11 – Смотровые люки и двухстворчатый люк.

Управление танком осуществлялось с помощью педалей сцепления, акселератора и тормоза, а также двух рычагов, связанных с бортовыми фрикционами. На приборной панели присутствовали датчик температуры масла, тахометр (проградуирован от 0 до 3000 об/мин с опасной зоной выше 2500 об/мин) и спидометром со шкалой от 0 до 50 км/ч. На крыше надстройки, со смещением на правый борт, устанавливалась сварная башня, имевшая диаметр погона 911 мм. Борта и корма башни изготовлялись из цельного бронелиста, в котором делалось четыре выреза под смотровые люки, причем два задних оснащались смотровыми приборами. (Рис.12)

Рис.25 – Положения смотрового лючка в башне при открывании.

В крыше имелся люк для с одностворчатой крышкой для посадки командира. Сиденье командира вращалось вместе с башней при помощи ручного привода, однако полик боевого отделения отсутствовал. (Рис.13)

Рис.13 – Место командира танка.

Командир танка обслуживал два пулемета Dreyse MG 13 калибра 7,92 мм, которые были разнесены и устанавливались в полукруглой маске-установке – она могла фиксироваться в горизонтальном положении. (Рис.14)

Рис.14 – Башня с пулеметами.

Вести огонь из них можно было раздельно. Максимальные углы вертикального наведения пулеметов составляли от -12° до +18°. Наведение на цель осуществлялось при помощи телескопического двукратного прицела Zeiss TZF 2. (Рис.15)

Рис.15 - Поворотный и подъемный механизмы со спусковым приспособлением для стрельбы из пулемета.

Боекомплект, состоявший из 61 магазина, размещался в башне и корпусе. В башенной укладке находилось всего 8 магазинов, в корпусе было четыре укладки по 8, 20, 6 и 19 магазинов соответственно.

В моторном отделении (Рис.16), находившемся в кормовой части танка, устанавливался 4-цилиндровый карбюраторный горизонтально-оппозитный двигатель Krupp M305 воздушного охлаждения с карбюратором Solex 40 JEP.

Двигатель развивал максимальную мощностью 57 л.с. при 2500 об/мин. При массе машины в 5,4 тонны удельная мощность составляла 11,1 л.с. на тонну. Диаметр цилиндра 90 мм, ход поршня 130 мм. Рабочий объем двигателя составлял 3460 см3.

Посредством карданной передачи крутящий момент передавался к элементам трансмиссии, находившихся в передней части танка. (Рис.17)

На танках 1 La.S использовались механические пятискоростные коробки передач ZF Aphon FG35, обеспечивавшие 5 скоростей движения вперед и 1 заднюю скорость. В технической документации экипажу рекомендовались следующие скоростные диапазоны: на первой передаче – до 5 км/ч, на второй – до 11, на третьей – до 20, на четвертой – до 32 и на пятой – до 42 км/ч. В целом, скоростные характеристики машины выглядели так: 37,5 км/ч по шоссе 10-12 км/ч по местности. В задней части моторного отделения находилось два бензобака общей ёмкостью 144 литра. Запас хода 140-145 км по шоссе 93 км по местности. Танки могли заправляться только этилированным бензином с октановым числом 76. Присутствовало две выхлопные трубы, выведенные на оба борта. (Рис.18)

Ходовая часть применительно на один борт, состояла из четырех обрезиненных опорных катков диаметром 530 мм, трех поддерживающих обрезиненных роликов, переднего сдвоенного ведущего колеса и заднего ленивца, который в целях снижения удельной нагрузки на грунт был опущен на землю – играл роль пятого опорного катка. Опорные катки и ленивец — литые: опорные катки алюминиевые, ленивец стальной. Подвеска опорных катков смешанная - первый опорный каток подвешен индивидуально, на балансире, соединённом с пружиной и гидравлическим амортизатором, второй и третий опорные катки, а также четвёртый опорный каток и ленивец сблокированы попарно в тележках с подвеской на листовых четверть-эллиптических рессорах. Для улучшения жесткости конструкции три задних катка и ленивец были дополнительно скреплены общей продольной балкой. (Рис.19)

Рис.19 – Вид на ходовую часть танка.

Рис.20 - Антенна радиостанции в боевом и походном положениях.

Некоторые авторы считают, что все танки 1 LaS имели радиостанции, точнее - радиоприемники.

Первоначальный

заказ составил 150 машин (из них 135 машин готов был построить Krupp). К производству подключили 5 фирм: Krupp и ее дочку Grusonwerk, Rheinmetall-Borsig,

Daimler-Benz, Henschel & Son,

MAN. Поставки машин

ожидались с декабря 1933 года, но реально первое шасси La.S.

(без корпуса и башни) был отправлен в Меппен только к 20 января 1934 года.

1.Serie/La.S. выпуска концерна Krupp

имели серийные номера 8011–8145, Grusonwerk – 8401–8403, MAN – 8501–8503, Rheinmetall – 8601–8603, Henschel – 8701–8703 и Daimler-Benz – 8801–8803.

Из этих 150 машин первой серии 1.Serie/La.S только 20 первых шасси получили крупповские надстройки и башни с вооружением и выглядели, как танки. (Рис.21)

Рис.21 – Из числа первых 20 танков с крупповским корпусом.

Машины с этими корпусами причислили к учебно-тренировочным.

Рис.22 – Установка вооружения.

Правда, из некоторых источников следует, что ни одна из машин первой серии так и не получила ни корпуса, ни башни, ни вооружения (- видимо, за исключением первых 20 штук с крупповскими корпусами). И в дальнейшем все 150 машин 1.Serie/La.S использовались в качестве учебных машин.

В январе 1934г. заказ на танки La.S вырос до 200 штук, а к середине июля до 300. 12 июля заявили о программе строительства 1000 машин. Согласно финальному варианту заказа, Grusonwerk (Krupp переориентировал на танковое производство свое предприятие Grusonwerk в Магдебурге) выпускал 205 танков с серийными номерами 9001–9205, 27 с номерами 9207–9233 и еще 81 штуку с номерами 9235–9315. MAN получал контракт на выпуск 160 2.Serie/La.S. с серийными номерами 9501–9660. Rheinmetall достался контракт на 110 танков с номерами 9801–9910. Henschel получил контракт на 150 2.Serie/La.S. с номерами 10001–10150. Daimler-Benz выпускала 115 танков с серийными номерами 10301–10415 и при этом производила все башни и подбашенные коробки для танков.

Конструкция 2.Serie/La.S.

в целом повторяла финальную конфигурацию машин предыдущей серии. Одним из

главных отличий стало появление усиленного переднего опорного катка, на который

после установки башни с подбашенной коробкой стало приходиться больше нагрузки.

(Рис.23)

Рис.23 – Танки 2.Serie/La.S.

В августе 1935 года последовал заказ на дополнительные полторы сотни

танков 3.Serie/La.S. Машины третьей серии лишились ненужного

смотрового прибора в правом-заднем борту подбашенной коробки, а по бортам у них

появились накладки-усилители. Усиление получили все опорные катки. (Рис.24)

Рис.24 - Танк 3.Serie/La.S.

Grusonwerk получила контракты на 2 танка с

серийными номерами 9206 и 9234, плюс 35 танков с номерами 9316–9350. MAN досталось 40 машин с номерами 9661–9700. Компании Rheinmetall и Daimler-Benz получили контракты на

изготовление 20 танков каждая, с серийными номерами 9911–9930 и 10416–10435 соответственно.

Наконец, фирма Henschel получила контракт на

постройку 35 штук 3.Serie/La.S.

с серийными номерами 10151–10185.

К тому моменту La.S. получил обозначение M.G. Panzerwagen и индекс Vs.Kfz.617 (опытная машина 617).

Продержалось это обозначение недолго: в октябре 1935 года его сменило название

M.G. Kampfwagen, а в ноябре – M.G. Panzerkampfwagen.

Последней серией машин этого типа стала 4.Serie/La.S. Танки четвёртой серии получили расширенный люк

доступа к трансмиссии, а также усиленную (- за счет чего?) ходовую часть.

(Рис.25)

Рис.25 – Танки 4.Serie/La.S.

В общей

сложности было заказано 175 танков, при этом из списка производителей исчез

MAN. Grusonwerk получил контракт на 40 танков с

серийными номерами 9366–9405. Rheinmetall должен был выпустить 30 штук 4.Serie/La.S. с серийными номерами

9931–9960. Самый большой контракт оказался у Henschel

– 64 танка с серийными номерами 10186–10249. Daimler-Benz получил заказ на выпуск 41 танка с

номерами 10436–10476.

В апреле 1936 года танки La.S. получили

финальное обозначение – Pz.Kpfw.I (M.G.) - Panzerkampfwagen. По сквозной системе

обозначений подвижных средств Вермахта (Kraftfahrzeuge

Nummersystem der Wermacht) машина получила индекс со сквозным индексом Sd.Kfz.101 (спецмашина 101).

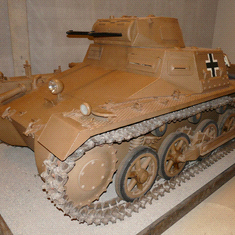

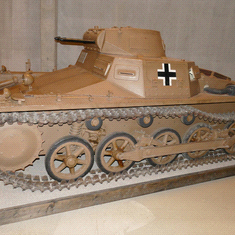

Сейчас машины 2.Serie/La.S.- 4.Serie/La.S. известны как Pz.Kpfw.I Ausf.A (Ausf. от

немецкого слова Ausführung – «модель») – в данной работе к этому обозначению отнесены и машины

1.Serie/La.S., точнее 20 танков с корпусами Krupp - 1.La.S. Krupp.

Производство машин Pz.I Ausf.A прекратилось

летом 1936г. Всего произвели 1195 шт. – 20 шт. в варианте 1.La.S. Krupp

и 1175 шт. машин 2-4 серий (некоторые подсчеты дают показатель построенных

танков Pz.I Ausf.A 2-4

серий – 1075 шт.). При этом ожидалось получить чуть более 1325 машин данной

модификации.

В

процессе эксплуатации конструкция машин Pz.I Ausf.A. подверглась изменениям. К началу

Второй мировой войны танки получили переделанный воздухозаборник на надмоторной плите, установку с дымовым гранатометом и,

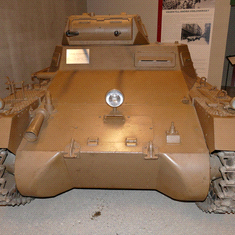

вроде, немного модернизирована была ходовая часть. (Рис.26, Рис.27, Рис.28)

Рис.26 - Модернизированный Pz.I Ausf.A с дымовыми гранатомётами.

Рис.27 - Модернизированный Pz.I Ausf.A второй серии из коллекции шведского танкового музея Arsenalen.

Рис.28 - Pz.Kpfw.I Ausf.A современный вид.

Один из серийных Pz.Kpfw.I Ausf.A в 1940 году использовали в качестве испытательного стенда для установки башни среднего танка Pz.Kpfw.IV и 50-мм орудия.

В качестве иллюстрации возможностей первого

со времен WWI серийного немецкого танка любопытны результаты испытаний танка с

серийным номером 10184 (двигатель №9057),

которые проводились советскими специалистами в марте 1937г. на подмосковном

полигоне НИАБТ в Кубинке, а затем - в

августе 1937г. и осенью 1938г. на заводе №185 в

Питере. (Рис.29)

Рис.29 – Танк на шасси La.S, серийный номер 10184, захвачен республиканскими силами в Испании в конце 1936г, доставлен в СССР.

Согласно показаниям приборов, к моменту выхода на испытания танк уже прошёл 3426 километров (!) – вероятно, не все советские танки того периода вообще могли намотать такое расстояние. До выхода на полигон машину не ремонтировали, все работы свелись к смазке и регулировке. Недостающую левую гусеницу на танке поставили с британской танкетки «Карден-Лойд» (- думается все же, что не с танкетки, а с 3-тонного тягача Vickers-Carden-Loyd Artillery Tractor 3 ton/Light Dragon Mk.I). На танке отсутствовали два смотровых прибора в башне, пулемёты и укладки боезапаса.

Проверялись все особенности машины, включая удобство посадки экипажа и доступ к агрегатам. К положительным особенностям немецкого танка как раз и отнесли удобную посадку экипажа. (Рис.30)

Рис.30 - Открытый люк, который использовался для попадания экипажа внутрь танка.

Место командира танка, который одновременно являлся наводчиком и заряжающим, признали удобным для работы. Сиденье могло регулироваться по высоте и снабжалось ремнями, что снижало риск упасть при езде на неровностях. Удачным оказалось и размещение рукояток механизмов поворота башни. Обратили внимание специалисты и на то, что смотровые приборы, которых было в избытке, имели защитные стёкла «триплекс». Порадовал советских и доступ к трансмиссии, но обслуживание мотора затруднялось не достаточными по размеру люками. Более того, люки танка оказались не герметичными, что допускало проникновение внутрь машины горючей жидкости (зажигательной смеси). Проблемы уязвимости выявились и в моторном отделении. В верхнем кормовом листе имелись два отверстия для вентиляции, прикрытые сеткой. Они оказались очень уязвимы, поскольку рядом с ними находились бензиновые и масляные баки. Для вражеского огня эти сетки вовсе не представляли никаких проблем – немцы решили эту проблему по итогам боев в Испании, в ходе модернизации в этих местах появились броневые крышки. (Рис.31)

Рис.31 - Pz.I Ausf.A после модернизации, появилась броневая крышка над сетками вентиляции.

После изучения конструкции танка машине устроили тестовый пробег. Машина совершила 100-км пробег по заснеженному шоссе, при этом, была получена максимальная скорость 39,96 км/ч, то есть даже чуть больше паспортной. Средняя скорость танка составила 25 км/ч, при этом средний расход топлива составил 31,2 кг на 100 км. Отмечалось удобство управления танком, не требующее оказания больших усилий для воздействия на рычаги и педали. Двигатель показал себя вполне надёжным, запускался легко. Однако был обнаружен перегрев тормозных барабанов, при этом вентилятор, призванный их охлаждать, при длительных пробегах со своей работой не справлялся. Одним из пунктов испытаний стал замер тяги на крюке, составивший 2 тонны на 1-й передаче.

Дальнейшие испытания продолжились на просёлке, по которому танк прошёл 70 километров. Дорога была заметена снегом глубиной 20–30 сантиметров. Средняя скорость при этом составила 9–10 км/ч, а расход топлива вырос до 53,3 кг на 100 километров.

Следующим номером программы стала езда по заснеженной целине, в общей сложности немецкая машина прошла по ней 40 километров. Глубина снежного покрова достигала 30–40 сантиметров, больше 6–7 км/ч по такой местности танк разогнаться не мог. На этом этапе проявились проблемы. Сначала сломался палец на левой гусенице, что было связано с износом, и дважды с танка спадала правая, «родная» гусеница. Причиной этого испытатели назвали конструкцию ленивца и гусеницы. (Рис.32)

Рис.32 – Спадение правой гусеницы.

Испытания на заснеженной целине включали в себя переезд через ров с вертикальной стенкой высотой 0,8 и 0,7 метра. В первом случае преодолеть ров не удалось, во втором это получилось со второй попытки и с разгоном танка до 9 км/ч. (Рис.33)

Рис.33 – Попытка преодоления рва.

Дополнительно

танк испытали на переезд через поваленное дерево, затем машина начала валить

деревья. Стволы диаметром 200 и 300 мм оказались не помехой, но сосна диаметром

380 мм стала непреодолимым препятствием. Валка деревьев никак не отразилась на

техническом состоянии танка.

Далее последовали

испытания на преодоление косогоров. Первый, с крутизной 14 градусов, танк

преодолел без проблем, а вот следующий, с крутизной 24 градуса, удалось пройти

только при движении по диагонали. На большее уже не хватало сцепления гусениц с

грунтом. (Рис.34)

Рис.34 - Испытания

на преодоление косогоров.

Далее последовали испытания по езде через кустарник и молодые деревья, находящиеся в глубоком снегу. Первый этап с глубиной снежного покрова 40 см пройти удалось, а на втором, где глубина снега увеличилась до 50–60 см, танк застрял (заглох мотор). Впрочем, это уже было явно перебором, здесь мог бы застрять едва ли не любой танк.

В августе 1937г. испанский La.S продолжили

испытывать на заводе № 185 в Петербурге

(в целях конспирации немецкий танк назвали «английская опытная машина № 1», другое советское название Т-1).

За время заводских испытаний осуществили семь выездов танка, в ходе которых он

прошел 45 км. В процессе испытаний были обнаружены и устранены силами

завода следующие дефекты узлов и механизмов: разрушение фрикционных дисков в

коробке скоростей; отсутствие надлежащего давления в маслосистеме двигателя;

посторонние стуки в картере двигателя и обрыв шпилек подшипника оси катка

задней левой тележки. Тесты также выявили частое спадание гусениц. На

поворотах, даже при незначительно резком торможении, гусеница, как правило,

сбрасывалась с заднего катка, что особенно проявлялось при движении по

грунтовой дороге. (Рис.35)

Рис.35 - Сбрасывание гусеницы при

повороте на грунте.

При этом происходили повреждение резинового бандажа на задних катках и поломка шпильки фиксирующего механизма. При преодолении стенок (Рис.36) в подвеске танка наблюдались следующие характерные явления: при движении на подъем, когда передние катки находились в наивысшей точке препятствия, средняя подвеска разгружалась и в работе не участвовала; при сходе с препятствия, в момент опоры машины большими катками заднего узла подвески (выполнявшими роль ленивца), из-за жесткого упора рессор в двухсторонние ограничители возникали дополнительные нагрузки, действующие на подшипники катков заднего узла подвески.

Рис.36 - Преодоление стенки высотой

0,75 м.

В период 16 по 25 октября 1938 г. на заводе №185 провели дополнительные испытания этого же танка для составления общей оценки T-I, анализа работоспособности конструкции и возможности использования отдельных узлов и агрегатов на машинах советского производства. Испытания проводились в два этапа: полевые и заводские. Полевые испытания прошли на местности с различной несущей способностью и по разбитой глинистой дороге. При этом оценивалась работа отдельных агрегатов машины на ходу (сиденье, механизм башни, люки, бортовые фрикционы, ходовая часть). Заводские испытания, проводившиеся на территории завода, выполнялись с целью детального изучения ходовой части Т-I и сравнения ее с другими машинами данного класса. Танк неоднократно преодолевал участок дороги с трамплинами различной высоты, расставленными в определенной последовательности. С целью получения характеристик ходовой части на машину установили прибор для регистрации перегрузок системы ЦАГИ и тахограф (прибор, показывающий угловые, продольные и поперечные колебания машины, изготовленный заводом №185). (Рис.37)

Рис.37 - Pz.I на испытаниях в СССР осенью 1938г.

Рис.38 – Движение по разбитой грунтовке.

Рис.39 - Сбрасывание гусеницы при попытке поворота на местности.

Выполнение поворотов на лугу сопровождалось возникновением чрезвычайно тяжелых условий в результате разрушения верхнего слоя почвы на глубину до 300 мм. С целью проверки возможности спадания гусеницы также выполнялось резкое торможение с хода на лугу средней твердости, причем тормозилась одна гусеница. При десяти торможениях со скорости движения 10 км/ч сбрасывание гусениц не наблюдалось. Но при торможении на скорости 15 км/ч в четырех экспериментах гусеница спала; при последующих торможениях со скорости 15 км/ч также было зафиксировано два положения, близких к спаданию. Во всех случаях спадание гусеницы начиналось с ленивца или с ближайших к ленивцу опорных катков. Это явление главным образом объяснялось неудачно выбранной формой направляющих гребней гусеницы, неудовлетворительным состоянием резины массивных шин на всех катках, в том числе и ленивце, и крайне несовершенной конструкцией натяжного и фиксирующего механизма гусеницы (частое непроизвольное ослабление гусеницы). Сбрасывание гусеницы, как правило, приводило к поломке шпильки фиксирующего механизма, которая срывалась гусеницей. На пересеченной местности при преодолении мелких канав 0,5–0,5 м на скорости 13–15 км/ч подвеска машины показала вполне удовлетворительные качества: незначительные и быстро затухающие (благодаря наличию пластинчатых рессор) колебания корпуса машины. Переход придорожных канав шириной 1,5 м и глубиной 1 м на небольших скоростях выполнялся легко, демонстрируя хорошую способность машины преодолевать подъемы. (Рис.40)

Рис.40 – Преодоление канав. Вверху – канава 1,5 м, внизу – 1 м.

При преодолении подъемов и частично при поворотах ленивец имел возможность дополнительного поджатия к земле (при этом четвертый каток, кинематически связанный с ленивцем, поднимался) вследствие чего сцепление гусеницы с грунтом увеличивалось, что облегчало преодоление подъема. При попытке преодолеть канаву шириной 5 м и глубиной 3 м, наполненную водой, машина увязла носовой частью, забуксовала и выйти своим ходом не смогла. (Рис.41)

Рис.41 - Тот самый случай, когда машина не смогла выбраться из залитой водой канавы.

При движении по торфяному, зыбкому болоту, с трехметровой глубиной поверхностного вязкого слоя, благодаря малому удельному давлению (0,34 кг/см?), танк Т-I продемонстрировал высокую проходимость. И хотя на протяжении 200 м машина погружалась примерно на 300–350 мм, болото было пройдено в двух направлениях. На обратном пути при выходе из болота танк попал на свою колею и потерял подвижность. Для советского Т-26 это же болото оказалось непреодолимым. Для оценки жесткости подвески танк испытали ездой через трамплины высотой от 13 до 31 см на скоростях от 13 до 20 км/ч. (Рис.42)

Рис.42 – Тестирование на трамплинах, вверху угол подъема 17°, внизу - 24°.

Зафиксированные максимальные перегрузки при прохождении самого высокого трамплина составили 5–6 д, что позволило оценить подвеску как близкую по своей жесткости к подвеске Т-26.

Анализ результатов испытаний (наряду с уже указанными выше положительными и отрицательными качествами) легкого танка Т-I позволил выявить также следующие недостатки: высота клыков траков гусеницы явно недостаточна и конфигурация их неправильна, что делает направление гусеницы ненадежным, и является одной из причин ее спадания; натягивающий и фиксирующий механизм гусеницы по своей конструкции несовершенен. Часто наблюдалось произвольное ослабление гусеницы. Механизм неудобен в обращении, и спадание гусеницы часто приводит к его поломкам. Отсутствие люка в полу машины делает выход команды в случае необходимости в условиях боя невозможным. Смотровой прибор водителя примитивен, ненадежен и предположительно будет иметь большую поражаемость от огня. В ходе испытаний выявилось, что машина в тяжелых условиях (мягкая пашня, сильно пересеченная дорога) обладает запасом хода 80 км (исходя из емкости баков).

Выводы. В целом, первый серийный германский легкий танк представлял собой образец компромиссных решений. Наличие только пулеметного вооружения, слабая броневая защита и недостаточная мощность двигателя указывали в пользу низкой боевой эффективности Т-1. Тем не менее, уже на этом этапе проектирования в качестве основных особенностей материальной части германской армии были заложены базовые принципы максимальной стандартизации по основным узлам и агрегатам боевых машин. Отчетливо просматривалось желание максимально облегчить экипажу условия боевой работы и обеспечить наилучшие условия наблюдения из танка. Применение стандартных коробок передач, двигателя и других механизмов свидетельствовало о хорошо налаженной кооперации многочисленных фирм-изготовителей комплектующих.

Служба танков Pz.Kpfw.I Ausf.A.

Пятнадцать

машин La.S нулевой серии к апрелю 1934 года отправили

в Учебную группу автомобильных войск в Цоссене, а к лету 1934г. насчитывалось

уже 55 штук танков и шасси La.S (по другой версии,

только в сентябре 1935г. новые танки, включая учебные La.S,

были переданы трём ротам Kraftlehr Kommando Zossen (Учебное

подразделение автомобильных войск в Цоссене)), где они использовались для

подготовки новых кадров. В учебные перевели все машины 1.Serie/La.S

– 150 шт. Затем в период с 1936г.

по ноябрь 1938г. к числу учебных приписали еще 164 машины Fahrschulwagen

Pz.l Aus

f. В.

Прочие танки, начиная с октября 1935г., использовали для формирования материальной части первых трёх немецких танковых дивизий – по другой версии, три первые танковые дивизии были полностью укомплектованы танками Pz.Kpfw.I к 15 октября 1935 года.

Боевое крещение машины типа Pz.Kpfw.I получили в Испании. Из некоторых источников следует, что впервые в бой танки Pz I вступили 28 или 30 октября (по другим сведениям, 29 ноября) 1936г. на стороне франкистов, наступавших на Мадрид. Танки поддерживали огнём кавалерийские подразделения франкистов, когда попали под внезапный фланговый ружейно-пулемётный огонь республиканцев. Хотя стрельба не отличалась особой точностью, экипажи немецких танков, как будто, понесли потери. Указывают, что первый отчёт о боевом применении Pz.Kpfw.I Ausf.A появился 6 декабря 1936г. (документ, вроде бы, назывался «Опыт борьбы между немецкими пулемётными танками и русскими пушечными танками», но ничего конкретного в нем о противоборстве Pz.Kpfw.I и Т-26 не сообщается, возможно, «Опыт…» появился позже - не 6-го декабря 1936г.). Из отчета следует, что танкам пришлось повоевать против пехоты, которая вела по ним огонь из стрелкового вооружения, но потерь в танках не было. Пишут, что в период с 15 по 20 декабря 1936г. франкисты недосчитались десяти танков. Какие именно танки были потеряны франкистами в источниках не уточняется, но известно, что в это время один танк Pz I (серийный номер 10184, выпущен на заводе Henschel, относился к 3-й серии La.S) был захвачен республиканцами и в марте 1937г. оказался в СССР. (Рис.43)

Рис.43 – Захваченный республиканцами Pz I на автобронетанковом полигоне НИАБТ в подмосковной Кубинке. Вооружение и часть оборудования на машине отсутствует.

Бесспорным недостатком пулеметного танка Pz I являлась неспособность противостоять танку с пушкой – в Испании Pz I столкнулись как с советскими танками Т-26, так и с бронеавтомобилями, вооруженными действенными для того времени 45-мм пушками. Второй аспект – слабое бронирование. Немецкие конструкторы предполагали, что слабое бронирование (бронебойная пуля винтовочного калибра пробивала Pz.Kpfw.I на дистанциях 250 метров и ближе) танкисты смогут компенсировать высокой скоростью машины, но в ходе боёв выяснилось, что на высоких скоростях лёгкий танк сильно раскачивался, что снижало эффективность прицельного огня и обычного наблюдения. Отмечались случаи, когда вступившие в бой экипажи теряли ориентировку на местности и, попав под массированный обстрел, бросали свои машины. Выявилось также, что многочисленные приборы наблюдения, которые обеспечивали хороший обзор, в то же время являлись слабым местом с точки зрения защищенности. (Рис.44)

Рис.44 – Решето из приборов наблюдения.

Отмечались случаи попадания пуль и их фрагментов через смотровые приборы внутрь танков и ранения членов экипажей. Отчасти попадающие пули гасились стеклоблоками, но и те нередко оказывались бессильными против пуль калибра 6,5 мм. Пехота республиканцев стреляла по щелям смотровых приборов практически в упор, и стеклоблоки, рассчитанные лишь на попадания осколков, не выдерживали. Получали ранения экипажи танков и от других вторичных осколков. Стрельба по заклёпкам приводила к тому, что некоторые из них ломались, и заклёпка с внутренней стороны отлетала, нанося ранения - впрочем, такие случаи были очень редкими. Примерно те же проблемы, что и корпус, преследовали и башню. Огонь противника сосредотачивался на смотровых приборах и вооружении. Был зафиксирован случай попадания пули в щель между орудийной маской и башней, что привело к ранению командира танка в голову. Отверстие для прицела также являлось приоритетной целью для пехоты противника, были зафиксированы случаи выхода прицелов из строя. Велся огонь и по основанию башни, что приводило к её заклиниванию. За время боевых действий 23 танковых пулемёта были выведены из строя вражеским огнём. Ещё одним недостатком стал небольшой угол вертикальной наводки. В уличных боях это оказалось очень важно.

Некоторые авторы считают, что в мае 1937г. танки типа Pz.Kpfw.I официально были сняты с производства в связи с неустранимыми конструктивными недостатками (отсутствием потенциала для модернизации), проявившимися в Испании. А 2 октября 1937г. легализовали процесс переделки (т.е. разоружения, снятия башни и корпуса) Pz.I Ausf.A силами мастерских танковых частей. Тем не мене, танки Pz.Kpfw.I еще долгое время составляли основу танкового парка вермахта. (Рис.45, Рис.46, Рис.47)

Рис.45 – Ударная мощь «единички».

Рис.46 - Танки Pz.Kpfw.I.

Вверху - военный парад немецких войск в Берлине у Бранденбургских ворот.

Внизу – фюрер проезжает в автомобиле мимо строя танков и их экипажей сформированной танковой части.

Рис.47 – В строю и в бою.

Внизу довольно колоритная фотография, раскрывающая основную материальную часть вермахта в начале Второй мировой – конная повозка и пулеметный танк Pz.I.

Уцелевшие танки Pz.Kpfw.I вывели из состава боевых частей в течение 1942 года.

С октября 1936г. по январь 1939г. немцы ввозили танки типа Pz.Kpfw.I обеих модификаций (Ausf.A и Ausf.B) в Испанию. В общей сложности немцы поставили в Испанию 123 машины типа Pz.Kpfw.I. Танки Pz I (возможно, около 100 шт.) находились на вооружении испанцев, по крайней мере, до 1943г.

В 1937 году к руководству Третьего рейха с просьбой о продаже бронетехники обратилось правительство Китайской Республики. В результате переговоров Германия поставила в Китай 10 (по другим сведениям, 15) танков Pz.Kpfw.I Ausf.A (на общую сумму 900.000 рейхсмарок), 18 бронеавтомобилей Sd.Kfz.221 и 12 бронеавтомобилей Sd.Kfz.222. Китайские Pz.I приняли эпизодическое участие в боях 1937 года. По другим сведениям, немецкие танки попали в Китай только в 1938г. В скором времени эти машины были выведены из строя, некоторые танки оказались трофеями японцев. (Рис.48)

Рис.48 - Японские солдаты позируют на трофейном гоминьдановском танке Pz.Kpfw.I Ausf.A.

По некоторым сведениям, это фото датируется 1941 годом, значит, немецкие танки эксплуатировались в китайской армии, как минимум, до 1941г.

Машины на шасси «единичек».

Шасси Pz.I были использованы для строительства разнообразных боевых и инженерных машин.

Ещё в марте 1934 года был поднят вопрос о создании командирского танка

на базе 2.Serie/La.S.,

поскольку линейные машины имели только радиоприемники. Машина, получившая обозначение

leichte (Funk) Panzerwagen, отличалась от линейного танка тем, что вместо

башни у неё появилась неподвижная рубка, внутри которой располагалось

необходимое радиооборудование. Всего таких машин было изготовлено 18 штук.

(Рис.49)

Рис.49 - leichte

(Funk) Panzerwagen из 3-го танкового полка.

Население деревни Вюнсдорф восторженно встречает подразделение 3-го танкового полка, прибывшее к новому месту дислокации. 20 октября 1935г.

Опыт эксплуатации leichte (Funk) Panzerwagen показал, что нужна специализированная машина связи или командирская машина на базе Pz.I. Разговоры о новой партии командирских машин на базе La.S. начали вестись осенью 1935 года. 29 ноября в ходе обсуждения комплектования танковых войск матчастью было принято решение о заказе 72 командирских танков. В кратчайшие сроки фирма Daimler-Benz подготовила проект. С танка Pz.I убрали башню и появилась высокая неподвижная рубка по всему периметру подбашенной коробки (толщина брони на первой модификации 13 мм или 14,5 мм, потом ее довели до 19 мм). Благодаря увеличившемуся внутреннему объёму условия работы экипажа из трех человек заметно улучшились. В крыше рубки и в левом борту были оборудованы большие двухстворчатые люки. Радиооборудование включало в себя передатчик Fu 2 (EU), а также блок приёма/передачи Fu 6. Устойчивая голосовая радиосвязь обеспечивалась на дистанциях до 4–6 километров. Машина получила обозначение Kleiner Panzerbefehlswagen (малый командирский танк) и сквозной индекс Sd.Kfz.265. Известно также название Kleiner Panzer Befehlswagen I (KIPzBfwg I или Pz Bef Wg I). 25 машин типа Pz Bef Wg I строились на шасси Ausf.A, получили сокращённое обозначение 1 Kl.A – вероятно, это машины без вооружения с толщиной брони рубки 13 мм или 14,5 мм. Некоторые авторы указывают, что в 1935г. таких машин было получено 6 штук. Еще 47 строились на шасси Ausf.В. (Рис.50)

Рис.50 – К сожалению, не нашел

изображения Pz Bef Wg I на шасси Ausf.A, на данном

фото вариант Pz Bef Wg I на шасси Ausf.В.

В начале 1940 года Отдел

артиллерийско-технического снабжения сухопутных войск (Heerswaffenamt / Wa.Pruf 6) подготовил

соответствующее распоряжение, согласно которому 20-мм зенитное орудие с

круговым сектором обстрела надлежало устанавливать на шасси танков Pz.I Ausf.A. Таким образом

получалась зенитная самоходная установка Flakpanzer

I. Задание на

разработку было направлено фирмам Alkett (Berlin-Tegel) и Daimler-Benz (Berlin-Marienfelde),

однако другие источники утверждают, что переделка осуществлялась на фирме Stoewer в Штеттине. Не исключено,

что Stoewer производила лишь окончательную сборку

поставляемых деталей. Шасси для ЗСУ поступили из состава 1-й роты 610-го

транспортного батальона (Minitiontransportabteilung

610) где «единички» использовались как транспортеры боеприпасов.

На подбашенной коробке Pz.I Ausf.А место башни заняла

20-мм зенитная пушка FlaK 38, хотя на двух первых

прототипах, как будто, устанавливались Flak 30. (Рис.51)

Рис.51 - Flakpanzer I.

Масса

машины 5,5 тонн. 20-мм автоматическая пушка FlaK 38 обладала боевой скорострельностью 220 выстрелов в минуту.

Вертикальные углы наведения находились в пределах от -10° до +87°. Такие

технические возможности позволяли эффективно поражать низколетящие самолёты. Но

были и серьезные неудобства. Для действий по наземным целям требовалось 5

человек, а для зенитной стрельбы – 8 человек. В целях компенсации были введены

откидные металлические борта, но общее положение они практически не спасали.

Выходом казалась возможность демонтажа 20-мм пушки

и установки её на буксируемую платформу. Эти процессы занимали 4 и 6 минут

соответственно. Поскольку места для боекомплекта практически не

оставалось (карабины Mauser 98K и часть снарядов

перевозилась внутри корпуса за сиденьем водителя) для самоходки пришлось

разработать специальный прицеп Sd.Ah.51 (Sonderanhänger 51) и сцепное

устройство. Помимо боезапаса в деревянных ящиках также перевозились личные вещи

экипажа. Связь между машинами осуществлялась с помощью сигналов, подаваемых

флажками, так как радиооборудование было демонтировано. Пишут также, что из-за

смещения центра тяжести машину сильно раскачивало при стрельбе.

В таком виде ЗСУ под обозначением 2cm Flak 38 auf Pz.Kpfw.I Ausf.A

(Flakpanzer I) была принята к серийному производству,

но, всего, в 1941г. собрали 24 (или 26) машин этой модификации. Все

машины поступили на вооружение 614-го моторизованного зенитного батальона сухопутных войск (Fla.-Bataillon 614), сформированого в Апьтварпе (Altwarp) - три батареи по 8 машин в каждой.

Зимой 1942-1943 гг. батальон попал в «котел»

под Сталинградом (в источниках иногда упоминается, что часть находилась на

берегу р.Дон в районе Калача) и погиб практически в

полном составе. При этом часть Flakpanzer I

(некоторые сообщают о двух машинах) достались советским войскам в исправном

состоянии. Оценка трофейной техники оказалась весьма критической и все ЗСУ были

в скором времени отправлены на слом. (Рис.52)

Рис.52 – Flakpanzer I в боевой обстановке

В составе 614-го моторизованного зенитного батальона, помимо Flakpanzer I, были и другие машины на шасси Pz.Kpfw.I – транспортеры боеприпасов Munitionschlepper I (Sd.Kfz.111). Машины предназначались для подразделений штурмовых орудий. Работы по этой машине начались на фирме Alkett в конце 1939г. С танков типа Pz.Kpfw.I (скорее всего, переделке подвергались только танки модификации Ausf.A, но некоторые указывают, что и танки Ausf.B превращались в Munitionschlepper I) демонтировались башни, а подбашенные коробки заменялась бронированными надстройками. (Рис.53)

Рис.53 - Munitionschlepper I (Sd.Kfz.111).

Всего к 1942 году таким образом переделали 51 машину.

В течение 1939-1940гг. в войсках силами ремонтных служб было переделано несколько десятков серийных Pz.Kpfw.I в машины технической помощи, которые также можно было использовать как транспортёры для перевозки запасных частей, боеприпасов, канистр с топливом, маслом и водой – из расчета двух единиц в каждой танковой роте. Эти машины получили наименование Instanzugkraftwagen I или Instandsetzug Kraftwagen I. С танков демонтировались башни и срезались верхние части подбашенных коробок. На некоторые получившиеся тягачи установили ветровые стёкла из плексигласа и съёмные тенты. (Рис.54)

Рис.54 - Instanzugkraftwagen на шасси Ausf.A.

Перед началом кампании в Польше вермахт имел нехватку инженерных средств. Некоторое количество Pz. I были переоборудованы в мостоукладчики. Одни считают, что было построено не более трех мостоукладчиков «в экспериментальных целях», другие – что машин было больше и строились они кустарном способом в полевых мастерских гренадерских полков танковых и моторизованных дивизий в 1941-1942гг. В одних источниках указывают, что под мостоукладчики переоборудовали обе модификации, в других – речь идет только о шасси Pz.I Ausf.B, однако на доступных изображениях я встречал преимущественно мостоукладчики на шасси Pz.I Ausf.А. На корпус танка (башня с вооружением снималась) наваривались стойки и балки моста, наклоненные к кормовой части танка, получается, что мост был постоянно-жестко закреплен на корпусе танка. Машина получила обозначение Bruckenleger auf Pz.Kpfw.I. Причем, машины действовали группой, как минимум, из трех единиц, в этой группе – первый и последний мостоукладчики имели наклонные платформы, а центральная машина – горизонтальную. (Рис.55)

Рис.55 – Вверху - Bruckenleger auf Pz.Kpfw.I с наклонной платформой (модель и фото).

Машины группы заезжали в ров, стыкуясь друг с другом, созданная таким способом переправа из двух наклонных мостоукладчиков создавала переправу длиной 11 метров. (Рис.56)

Рис.56 - Панцер-мост из мостоукладчиков Bruckenleger

auf Pz.Kpfw.I.

Некоторые авторы допускают - «имеются

сведения» - что некоторые мостоукладчики сохраняли

башню с вооружением. Фото таких изделий не встречал, но вот моделей – сколько

угодно. (Рис.57)

Рис.57 – Модель Bruckenleger auf Pz.Kpfw.I с башней и вооружением.