A7V

A7V

Германия

Тяжелый по массе позиционный танк

|

масса |

30 т |

|

вооружение |

57-мм орудие 6 пулеметов или 8 пулеметов |

|

экипаж |

18 чел. |

|

мощность силовой установки |

200 л.с. |

|

проект |

конец 1916г.-весна 1917г., Daimler, Joseph Vollmer |

|

выпускался |

сентябрь 1917- март 1918гг., Daimler 22 шт. (включая один прототип и один вскоре переделанный) |

Основная статья: Германское

танкостроение 1912-1919гг.

Появление в сентябре 1916г. на поле боя английских ромбов внесло серьезные поправки в изначальную концепцию развития вездеходной бронированной техники в Германии. Уже 5 октября 1916г. немцы на основе показаний пленного британского танкиста (или его дневника) получили приблизительные рисунки нового британского оружия – танка (Рис.1)

Рис.1 – Первые немецкие изображения британских танков,

датируются 5 октября 1916г.

Британец Фуллер (в 1917-1918гг. начальник штаба британского Танкового корпуса) уточняет, что немцы могли ознакомиться с конструкцией ромба на примере Mark I в конце сентябре 1916г., якобы одна из машин в течение нескольких недель находилась в расположении немецких войск в районе Гведекур.

Требовался какой-то ответ на английскую инновацию.

Поначалу Ставка Главного Командования (OHL - Oberste Heeresleitung) не восприняла танк как серьезную опасность. Этому способствовали не слишком удачные действия первых британских ромбов в боях сентября-ноября 1916г. По ряду свидетельств, скепсис германского Главного Командования в отношении танков старалась поддержать некоторыми специальными мероприятиями и английская разведка.

В практическом смысле, немецкие военные, в первую очередь, обратили внимание на разработку эффективной системы для защиты войск от вновь появившегося боевого средства противника – противотанковой обороны (ПТО), поскольку в окопах развивалась опасная мания - танкобоязнь. Сами же немецкие солдаты в первое время очень опасались, как бы танки не были вооружены огнеметами. Пытаясь сгладить остроту проблемы, германское командование всячески подчеркивало реальные и мнимые недостатки нового оружия. Одна из «ободряющих» фраз того времени: «Танки – это нелепая фантазия и шарлатанство… Вскоре здоровая душа доброго немца успокаивается, и он легко борется с глупой машиной».

Но, несмотря на весь скептицизм, военное руководство, в том числе и под давлением фронтовых офицеров, собственными глазами видевшими, сколько разрушений может причинить всего лишь один английский танк, прорвавшийся к окопам, обязано было принять меры для создания немецкого варианта нового средства войны типа «танк». Уже в октябре 1916г. в военном министерстве состоялось первое совещание по «танковому вопросу». В совещании приняли участие конструктора гусеничных шасси Marienwagen (Bremer-Wagen) и Dur-Wagen.

Для разработки новой боевой машины решением Военного министерства кайзеровской Германии 13 ноября 1916г. была создана техническая комиссия под руководством генерала Фридрихса, руководителя 7 (транспортного) отделения Общего управления Военного министерства. Это отделение – Abteilung 7, Verkehrswesen (A7V) - было образовано в октябре 1915г. Именно ему отводилась роль заказчика новой машины.

В комиссию вошли представители вооружённых сил и известных немецких фирм, в частности, К.Шипперт «Даймлер», директор NAG/AEG Юнг, Г.Вильгельм «Опель», известный автоконструктор А.Хорьх, профессор Хоффманн. По решению комиссии руководителем конструкторских работ назначили главного инженера Опытного отделения Инспекции автомобильных войск 46-летнего капитана Йозефа/Джозефа Фоллмера/Фольмера//Волмера (Joseph Vollmer) (Рис.3).

Рис.3 - Joseph Vollmer, 1871-1955гг.

Он имел большой опыт разработки автомобилей различных типов, вел работы по повышению проходимости грузовиков. В группу Фоллмера вошло около сорока инженеров от различных фирм.

К участию в проекте привлекались фирмы «Даймлер», «Бюссинг», NAG, «Бенц» и «Опель». В разработке ходовой части участвовали представитель австрийского отделения фирмы «Холт-Катерпиллер» Х.Стайнер/Штайнер и берлинская фирма «Брасс унд Херштейнт». Военное министерство, несмотря на негативную позицию Ставки, обеспечило средства для проведения работ.

Основные усилия Фоллмера и его команды были сосредоточены на проекте, получившим название “A7V” по аббревиатуре заказчика изделия - Abteilung 7, Verkehrswesen. Любопытно, что буква «V» в этой аббревиатуре иногда расшифровывалась в литературе как «конструкция Фольмера» («bauart Vollmer»).

Разработка проекта велась спешно и была завершена уже к 22 декабря 1916г. 16 января 1917г. в Берлин-Мариенфельд был продемонстрирован макет шасси и деревянный макет бронекорпуса.

В основу компоновочной схемы машины была положена симметрия в продольной и поперечной плоскостях. Эта симметрия сказывалась даже на расположении дверей корпуса.

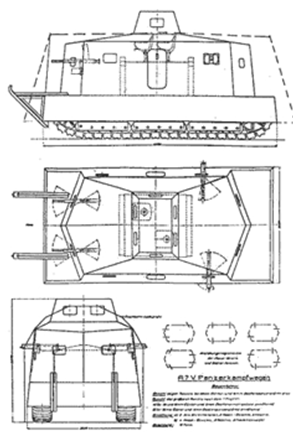

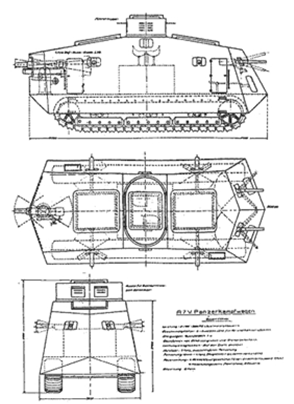

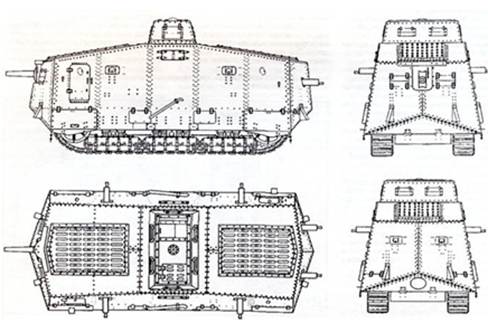

Рассматривалось несколько вариантов танка, известного как A7V. Существовали проекты с «уменьшенным» корпусом (Рис.4) и с «полноразмерным» корпусом (Рис.5).

Рис.4 – Проект A7V с уменьшенным корпусом.

Рис.5 - Проект танка A7V с «полноразмерным» корпусом и

двумя местами механиков-водителей.

Вариант с «уменьшенным»

корпусом отвечал изначальной спецификации, когда военные требовали размещения

двух 20-мм орудий. Танк имел восемь амбразур - в амбразурах, в

зависимости от обстановки, можно было установить нужным образом две 20-мм пушки

и два пулемета или четыре пулемета и два огнемета.

Второй вариант предполагал в

качестве основного вооружения 77-мм полевую пушку модели 1896г. (Рис.6) или

штурмовую пехотную пушку Крупа модели 1916г. в лобовом элементе.

Рис.6 - A7V с 77-мм орудием, проект.

Помимо этого, планировалось размещать две 20-мм автоматические пушки Беккера и четыре пулемета на вертлюгах. Для установки в танке 77-мм штурмовой пушки с длиной ствола 20 калибров (вес снаряда 6,85 кг, начальная скорость 400 м/с) была спроектирована тумбовая установка. Однако это вызвало ряд проблем с установкой вооружения - только длина отката у 77-мм пушки составляла 750 мм. Кроме того, заказы на данные пушки были полностью расписаны, и получение их было затруднительным.

Рассматривался также вариант вооружения танка четырьмя 20-мм пушками и четырьмя пулеметами.

В конце концов, решено было ограничиться, по примеру англичан, 57-мм орудием. Для этого выбрали 57-мм капонирные пушки Максима-Норденфельта, захваченные в октябре 1914г. в крепости Антверпен. Установка орудия была перепроектирована.

Очевидно, что в процессе проектирования разработчики дрейфовали от первоначальной задачи создания некого коммуникационного типа танка-тягача в сторону «подвижного форта», приспособленного более для круговой обороны, нежели для прорыва обороны противника и поддержки пехоты. (Рис.7)

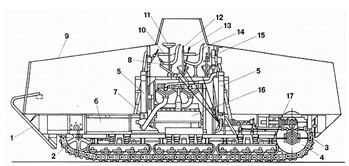

Рис.7 - Продольный разрез танка A7V (макет, построенный в январе 1917 года):

1 — нос (на серийных машинах отсутствовал), 2 — направляющее колесо, 3 — гусеничная цепь, 4 — ведущее колесо, 5 — радиатор, 6 — бак для горючего, 7 — выхлопная труба, 8 — педаль сцепления, 9 — броневой корпус, 10 — сиденье командира, 11 — рулевое колесо, 12 — рычаг переключения передач, 13 — рычаг тормоза, 14 — сиденье водителя, 15 — рычаг заднего хода, 16 — двигатель, 17 — бортовая передача.

Получив определенный результат, кажется, что затем работы по “A7V” потеряли динамику – возможно, что связано это было с тем, что группа Vollmer в феврале-марте 1917г. большее внимание уделяла проекту Marienwagen I mit Panzeraufbau, а после неудовлетворительных испытаний этого аппарата 11 марта, танковый вопрос и вовсе оказался в подвешенном состоянии. Однако в апреле 1917-го германцы провели тестирование трофейного британского ромба. (Рис.8)

Рис.8 – Английский танк Mark II №799, захваченный немцами 11 апреля 1917г. при

Буллекурте.

Результат испытаний английских ромбов, а также появление в апреле 1917-го на поле боя французских танков штурмовой артиллерии, во многом, предопределили продолжение работ по танковой тематике, заставив германское военное руководство вернуться к рассмотрению проблемы, хотя немцы на практике успешно опробовали систему ПТО, разгромив в оборонительном сражении ударную группировку французских танков.

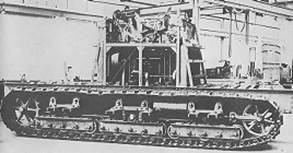

Первое рабочее шасси “A7V” собирали в апреле 1917г., оно было продемонстрировано в Берлин-Мариенфельд 30 апреля 1917г.

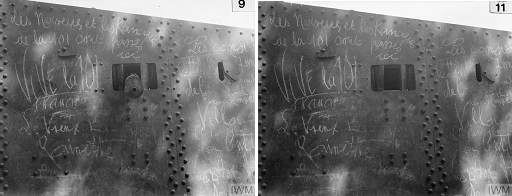

Говорят, у немцев в наличии было два трактора Holt – правда, не уточняется модель тракторов. Немцы испытали трактора Holt, но пришли к выводу, что машина имеет недостаточно длинную базу для преодоления траншей. Было принято решение удлинить ходовую часть трактора путем установки, как пишут, третьей тележки. Все остальные узлы и агрегаты для нового шасси разрабатывались вновь. То есть можно говорить, что от трактора Holt на шасси “A7V” перешла в общем виде конструкция ходовой части Holt, но в удлиненном и, видимо, модифицированном виде. Итак, один трактор Holt, как будто, переделали в шасси “A7V”, а на базе другого трактора Holt построили машину-траншеекопатель A7V-Schützengrabenbagger LMG trench digger (Рис.9)

Рис.9 - A7V-Schützengrabenbagger

LMG trench digger на базе трактора Holt.

Конструкция шасси “A7V” собиралась на массивной прямоугольной коробчатой раме. В геометрическом центре машины располагался двигательный отсек, закрытый капотом. Над ним помещалась площадка с местами механика-водителя и командира. На первом варианте шасси (Рис.10) было установлено два места водителя, повернутые в противоположные стороны, для переднего и заднего хода – идея «челнока», популярная в те годы.

Рис.10 – Ходовые испытания первого шасси

“A7V”,

Берлин-Мариенфельде, апрель 1917 года.

Для увеличения полезного объема корпуса гусеницы были помещены практически под днищем корпуса. Таким образом, компоновка машины была как бы трехэтажной – ходовая часть, платформа и площадка управления. Ходовая часть была выполнена по типу «Катерпиллер». (Рис.11)

Рис.11 – Шасси и силовая установка “A7V”.

«Ходовые тележки» подвешивались к поперечным коробчатым балкам, приклепанным снизу рамы, на вертикальных винтовых цилиндрических пружинах. Поначалу каждая тележка имела две пружины, затем их количество довели до четырех (в два ряда). Одна тележка несла пять сдвоенных опорных катков с наружными и центральными ребордами – по типу железнодорожных. На борт приходилось по три тележки. Перемещения тележек относительно рамы ограничивались балками. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась шестью одинарными роликами. Ролики крепились попарно на особых брусках/уложенных по бокам рамы на выступы поперечных балок. Таким образом, оси поддерживающих роликов и ведущего колеса были жестко связаны с рамой. Ось направляющего колеса снабжалась винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Направляющее и ведущее колеса были спицованными, позже устанавливались и сплошные ведущие колеса. Расположенное сзади ведущее колесо имело зубчатый венец, зацеплявший шарниры гусеничной цепи.

Траки гусениц были сборными. Каждый трак состоял из башмака и рельсов. Башмак, снабженный невысокими поперечными грунтозацепами, непосредственно ложился на грунт и служил как бы «шпалами» для рельс, по которым двигались опорные катки с ребордами. Ходовая часть; таким образом, образовывала подобие железнодорожного хода. Проушины на концах внутреннего рельса служили для соединения траков цилиндрическими пальцами (болтами) с надетыми на них втулками – буксами. С одного края башмак имел изогнутый отросток, прикрывавший шарнир от попадания грязи и камней при изгибе. Ширина башмака составляла 500 мм, рельса – 65 мм, расстояние между рельсами – 180 мм, толщина башмака - 8 мм, высота рельса – 115 мм. Рельсы выполнялись из прессованной стали, пальцы и втулки - из стали «хронос», башмак штамповался из мартеновской стали Сименса.

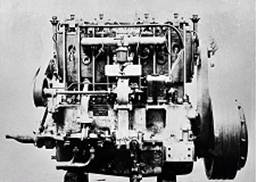

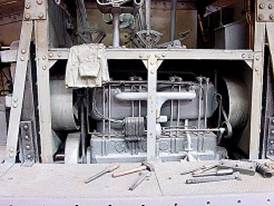

Требования к машине предполагали скорость движения 10 км/ч. При планировавшейся массе 25-30 т и предполагаемом сопротивлении движению для этого требовался двигатель мощностью около 200 л.с. Такие двигатели имелись в Германии (например, для дирижаблей жесткой схемы «Цеппелин»), но получить их было затруднительно. Фирма «Даймлер» могла поставить двигатели мощностью 100 л.с. и снабжать ими строящиеся машины. Поэтому решено было применить двухдвигательную установку с работой каждого двигателя на гусеницу одного борта. Двигатели были карбюраторные, 4-цилиндровые рядные, жидкостного охлаждения, с рабочим объемом цилиндров 17 л, диаметром цилиндров 165 мм и рабочим ходом поршня 200 мм. Расход бензина двигателем на 1 км пути составлял 4-7 л. Двигатели были установлены параллельно, носками коленчатых валов к корме. Каждый двигатель крепился к раме отдельно в трех точках. (Рис.12)

Рис.12 – Силовая установка.

Трубопроводы двигателей были устроены так, чтобы карбюраторы и питающие патрубки находились по внешним сторонам и не нагревались от соседнего двигателя. Выхлопные трубы выводились на внутреннюю сторону и по днищу корпуса выводились через глушители наружу с обоих бортов. Глушитель крепился на раме снаружи под верхней ветвью гусеницы. Два бака емкостью 250 л каждый помещались в передней части корпуса под днищем, дно их прикрывалось 10-мм бронелистами. Для большей пожарной безопасности они были перекрыты железными листами и изолированы от боевого отделения. Система питания двигателей рассчитывалась таким образом, чтобы ее работа не зависела от наклона машины. Подача бензина производилась давлением отработанных газов, причем каждый бак мог питать оба двигателя. Для пуска двигателей и в качестве страховочного запаса служили два вспомогательных бака возле места механика-водителя с бензином лучшей очистки и качества. Зажигание смеси осуществлялось от магнето с пусковым магнитом. Число оборотов двигателя регулировалось предохранительным механизмом, ограничивавшим его максимальное значение, и дроссельным клапаном со специальным ручным рычагом. Пуск двигателей мог производиться несколькими способами: электростартером, заводной П-образной рукояткой на три человека, распылителем «Бош», накачиванием смеси насосом. Для подогрева служила ацетиленовая горелка. Запустив один из двигателей и придав машине первоначальное движение, можно было запустить второй через сцепление. Каждый двигатель снабжался счетчиком оборотов.

Тщательно была разработана система смазки. Стекающее в картер двигателя масло откачивалось насосом в отдельный бак, откуда оно другим насосом вновь подавалось через фильтры к местам трения. Это предотвращало заливание цилиндров маслом и забрызгивание свечей зажигания даже при продольном наклоне машины в 45 градусов.

Для охлаждения двигателей вдоль передней и задней стенок капота вертикально устанавливались два трубчатых радиатора. Они крепились эластичными хомутами и располагались в особых карманах на войлочной прокладке, снижавшей действие вибрации. Радиаторы обдувались четырьмя вентиляторами – каждая пара вентиляторов приводилась во вращение от вала двигателя ременной передачей (со стороны маховика) с регулируемым натяжением. Воздух забирался изнутри корпуса и выбрасывался наружу через решетки ниже двигателей.

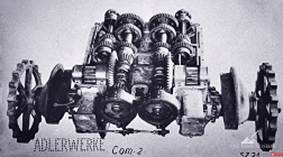

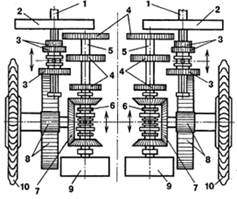

Привод и управление гусеницы каждого борта составляли законченный агрегат, помещенный в едином картере. (Рис.13)

Рис.13 - Схема трансмиссии.

1 - носок коленчатого вала двигателя, 2 - главный фрикцион, 3 - скользящие шестерни ведущего вала, 4 - шестерни передаточного вала, 5 - ведущий вал, 6 - подвижная втулка конической передачи, 7 - коническая шестерня бортового вала, 8 - бортовой редуктор, 9 - тормоз, 10 - ведущее колесо.

Этот агрегат включал сцепление, трехскоростную коробку передач, конические передачи переднего и заднего хода, однорядный бортовой редуктор. Сцепление (главный фрикцион) помещалось на конце удлиненного носка коленчатого вала двигателя. Коробка передач – тракторного типа, с ведущим и передаточным валом и скользящими шестернями. Значения скорости -3, 6 и 12 км/ч. Переключение скоростей производилось соответствующим рычагом, который перемещал скользящие шестерни на ведущем валу, включение переднего или заднего хода – перемещением втулки конической передачи, притормаживание гусеницы – колодочным тормозом на конце передаточного вала. Доводку трансмиссии осуществила фирма «Адлер». Органы управления были связаны с соответствующими механизмами через гибкие тросы.

Поворот машины производился выключением и притормаживанием одной гусеницы. Наименьший радиус поворота составлял при этом 2,2 м и равнялся примерно ширине колеи машины. Включив задний ход одной из гусениц, можно было развернуть машину на месте. При повороте с большим радиусом механик-водитель поворотом вправо или влево рулевого колеса («волана») изменял соотношение числа оборотов двигателей. Таким образом, механик-водитель управлял машиной в одиночку и мог в широких пределах варьировать повороты и движение машины. Органами управления ему служили рулевое колесо, две педали сцепления, рычаг переключения передач, два рычага тормозов, два рычага заднего хода и рычаг насоса.

Расположенные под балками крепления подвески и узлы трансмиссии снизу оставались открытыми.

Пишут, что на демонстрации 30 апреля шасси имело макет бронекорпуса, но по фотоматериалам это не подтверждается. (Рис.14)

Рис.14 - Демонстрация шасси “A7V” 30 апреля

1917 года.

Человек в форме - Й. Фольмер (Joseph

Vollmer), дает разъяснение генералу Фридриху (General

Friedrich).

14 мая 1917г. шасси “A7V” показали на ходу в Ставке Главного Командования в Майнце, при этом для большего правдоподобия машина была загружена балластом весом 10 тонн. (Рис.15)

Рис.15 – Шасси “A7V” с балластом.

По результатам сравнительных испытаний с другими вариантами шасси для танка Главным Командованием было выбрано шасси “A7V”.

20 января 1917г. Военное министерство подготовило заказ на постройку 100 шасси “A7V”. При этом предполагалось, что забронировано будет только 10 из них. Первые 5 готовых бронированных машин планировалось получить к 15 июля 1917 года, следующие 5 танков и 40 небронированных шасси - к 1 августа, наконец, последние 49 шасси - к 1 сентября.

19 июня 1917г. первый прототип танка A7V продемонстрировали в Мариенфельде Вильгельму II (Рис.16), правда, пишут, что машина еще не была полностью достроена (- возможно, это был деревянный макет танка на реальном шасси).

Рис.16 - Вильгельм II (1859 – 1941гг.), германский Император (1888 – 1918гг.).

Испытания шасси “A7V”, проводившиеся весной и летом 1917 года, выявили ряд технических недостатков в системе охлаждения двигателей, в трансмиссии, в направляющих гусеничного хода. Их исправление заметно затянуло работы. Первый опытный образец немецкого танка – в иностранных источниках его обозначают k. A., в русскоязычной литературе пишут: «шасси» №500 - был закончен постройкой 20 сентября 1917 года. (Рис.17)

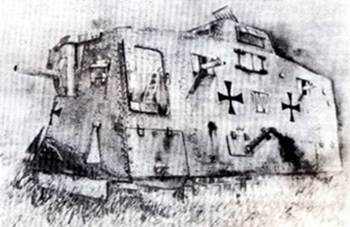

Рис.17 – Прототип танка A7V, сентябрь 1917г.

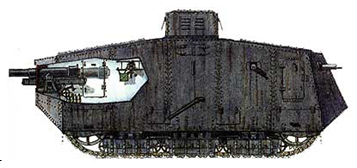

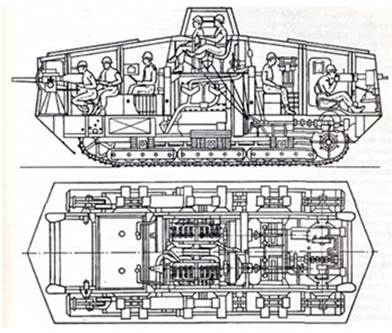

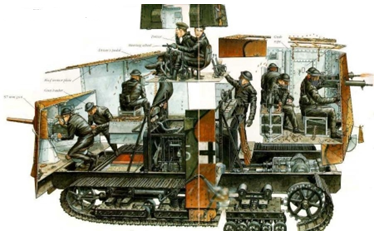

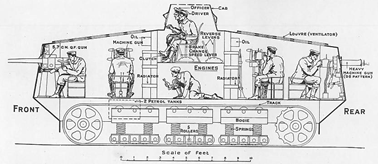

В целом, компоновка A7V напоминала железнодорожный мотоброневагон. (Рис.18)

Рис.18 – Компоновка танка A7V в разрезе.

Силовая установка A7V (два 100-сильных карбюраторных двигателя «Даймлер») размещалась в центре конструкции. (Рис.19)

Рис.19 – Вид на двигатель внутри танка, над двигателем площадка с местом водителя.

Машина при массе 30 т имела длину 7,35 м, ширину 3,06 м, высоту 3,3 м, клиренс 0,2 м. Броневой корпус танка устанавливался на раме сверху и собирался клепкой на стальном каркасе из прямых листов броневой стали. Толщина брони: лоб - 30 мм, борт и корма – 20 мм, крыша – 15 мм. Бронелисты, прикрывавшие направляющие и ведущие колеса, могли откидываться на петлях вверх. Для обслуживания ходовой части с каждого борта имелись также два небольших лючка, крышка переднего имела вырез для вывода выхлопной трубы. Лючок имелся также в нижнем кормовом листе. В крыше корпуса спереди и сзади были выполнены большие вентиляционные решетки, служившие, в том числе, для освещения боевого отделения танка. (Рис.20)

Рис.20 – Вентилляционные решетки.

Верхняя рубка собиралась из пяти съемных

листов и складывалась при перевозке и на марше. При сложенной: верхней рубке

танк мог перевозиться на стандартной платформе по германским, французским и

бельгийским железным дорогам без помех со стороны железнодорожных сооружений

(для погрузки танка на железнодорожную платформу экипажу обычно приходилось

строить специальную рампу). Смотровые лючки по периметру рубки прикрывались

складывающимися вверх крышками, позволявшими регулировать высоту открытой

«щели». В крыше рубки имелся лючок с откидной решетчатой крышкой.

В первоначальном проекте предусматривался

специальный «нос» в виде двух треугольных рам из балок таврового сечения. Рамы

крепились в передней части и служили для повышения проходимости и проделывания

проходов в заграждениях. На прототипе «нос» был, но затем от него отказались.

На прототипе устанавливались экраны,

закрывающие ходовую часть - бронирование доходило до осей опорных

катков. Такое бронирование

ходовой части было применено по опыту собственной германской противотанковой

обороны, часто разбивавшей открытые гусениц английских танков. На серийных танках экраны были, но экипажи

их снимали, открывая ходовые тележки, дабы грязь с верхних ветвей

гусениц не забивалась в ходовую часть.

Спереди и сзади к раме машины крепились буксирные крюки. В боевой обстановке вырезы корпуса для буксирных крюков прикрывались шарнирно укрепленными треугольными крышками. На минимальной скорости тяговое усилие достигало 15т.

Танк нес с собой ЗИП и шанцевый инструмент. ЗИП помещался в коробке под полом в передней части корпуса – перед бензобаками, инструмент крепился на бортах снаружи. На крыше машины перевозилась маскировочная сеть, без которой укрытие такой махины на стоянке было бы невозможным даже в лесу.

Для посадки и высадки экипажа служили откидные на петлях двери в правом борту впереди и в левом сзади. Под дверью снаружи приклепывались две узкие ступеньки. Внутри корпуса на верхнюю площадку вели две лестницы – спереди и сзади (Рис.21).

Рис.21 - Изображение танка A7V - через открытую переднюю дверь видна лестница на верхнюю площадку.

В бортах корпуса и дверях имелись лючки с бронезаслонками для стрельбы из оружия экипажа. Вооружение экипажа должно было включать ручной пулемет, карабины, пистолеты, ручные гранаты и даже один огнемет. Для укладки карабинов использовались скобы внутренних лестниц. То есть, экипаж танка вооружался подобно гарнизону форта. На практике это не соблюдалось (по крайней мере, огнемета не получил ни один танк).

Существовало два типа корпуса - от «Крупп» и от «Рёхлинг».

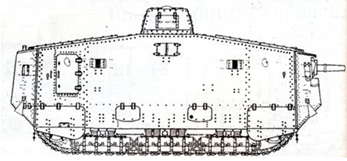

Каждый борт «крупповского» корпуса собирался из пяти вертикальных листов, крыша - из четырех продольных и одного поперечного листа, лобовая и кормовая части – из трех листов каждая. (Рис.22)

Рис.22

- Танк A7V

с корпусом «Крупп».

Корпуса фирмы «Рёхлинг» отличали цельные, из единого листа борта. (Рис.23)

Рис.23 - Танк A7V с корпусом «Рехлинг».

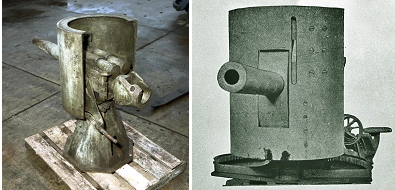

В передней части корпуса крепилась 57-мм пушка «Максима-Норденфельта». (Рис.24)

Рис.24 – 57-мм пушка «Максима-Норденфельта» в лобовом элементе и в интерьере A7V.

Существовало два варианта крепления орудия.

На первых танках в передней части имелась рама («козлы»), на которой крепилась поворотная артиллерийская установка системы Артиллерийской Испытательной комиссии. Широкая маска (щит) пушки качалась в вертикальной плоскости, а небольшой внутренний щиток – в горизонтальной. Установка снабжалась противовесом и двумя маховиками наведения.

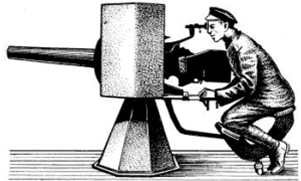

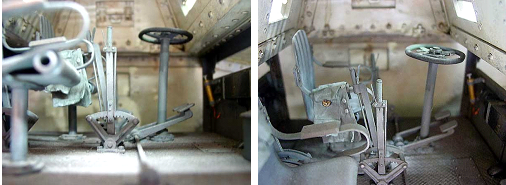

Во втором варианте танки получили тумбовые установки. Тумбовая установка изначально разрабатывалась для танка A7VU, но устанавливалась на A7V. Угол наведения орудия по горизонтали – 45 градусов в обе стороны, по вертикали – ± 20 градусов. Наводчик располагался на кожаном сидении, укрепленном на кронштейне тумбы и поворачивавшемся вместе с пушкой. Сидение опиралось на ролик, катавшийся по полу корпуса. Кроме сидения наводчик имел кожаные упоры для коленей. Для наводки служил телескопический прицел. (Рис.25)

Рис.25 – Пушка на тумбе и положение наводчика при расположении орудия на тумбовой установке.

Маска артиллерийской установки состояла из двух частей. Большой щит полуцилиндрической формы соединялся с тумбой и вместе с ней вращался в горизонтальной плоскости, в левой части он имел вертикальную прорезь для прицеливания. В вертикальном вырезе посредине щита располагался щиток, связанный со стволом пушки и, перемещавшийся в вертикальной плоскости. Таким образом, наводчик сидел как бы внутри полубашни. Заряжающий располагался справа от него на неподвижном сиденье. Узкое поле зрения прицела и расположение пушки в передней точке приводили к тому, что наводчик легко терял цель из виду при любом движении танка. Поэтому по обеим сторонам от орудийной амбразуры выполнили смотровые лючки с двустворчатыми крышками.

Пушка «Максима-Норденфельта» имела длину ствола 26 калибров, длину отката 150 мм, наибольшую дальность стрельбы 6400 м. Два цилиндра противоотката монтировались над стволом.

В боекомплект кроме 100 унитарных выстрелов с осколочно-фугасными снарядами входили 40 бронебойных и 40 картечных. Осколочно-фугасные снаряды имели взрыватель с замедлителем и могли использоваться против полевых укреплений. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 487 м/с, бронепробиваемость – 20 мм на дальности 1000 м и 15 мм на 2000 м. Боекомплект орудия помещался в металлическом ящике позади мест артиллеристов.

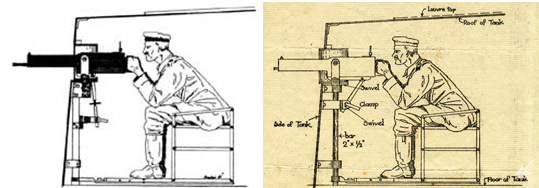

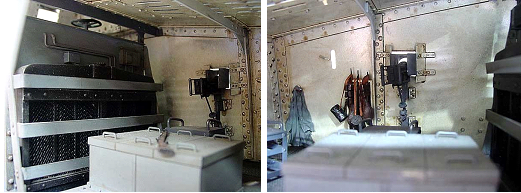

Шесть стандартных 7,92-мм пулеметов MG.08 (системы Максима) крепились на вертлюжных установках с полуцилиндрическими масками и винтовыми механизмами вертикального наведения. Угол горизонтального наведения пулемета составлял ± 45 градусов. Расчет каждого пулемета составлял два человека. Пулеметчики помещались на сидениях с низкой спинкой, укрепленных на полу на тех же стойках, что и пулеметы. (Рис.26)

Рис.26 – Вверху – установка пулемета MG.08 в танке A7V.

Внизу – пулеметы в интерьере танка.

Коробка с лентой на 250 патронов крепилась на сидении стрелка, запасные коробки укладывались под сидением. Танк мог возить с собой 40- 60 лент, т.е. 10-15 тысяч патронов.

Для питания электрооборудования (внутреннее и внешнее освещение) служил связанный с двигателем электрогенератор.

Из средств внутренней связи следует упомянуть указатель на цель. Он крепился на крыше корпуса над артиллерийской установкой и поворачивался командиром танка с помощью троса. Перед расчетом орудия над правым смотровым лючком располагалась панель с белой и красной лампочками: их сочетания означали команды «заряжай», «внимание» и «огонь». Остальному экипажу, как и во всех танках того времени, командиру приходилось подавать команды криком, перекрывая шум двигателей и трансмиссии.

Средств внешней связи не предусматривалось. Надежность работы имевшихся радиостанций внутри трясущегося корпуса танка вызывала большие сомнения, не было уверенности и в эффективности световой сигнализации. Семафоры быстро сбивались бы пулями, осколками или взрывной волной. Предусмотрели лючок для сигнализации флажками. Однако на практике управление свели к принципу «Делай как я», а при необходимости должны были посылаться с приказом посыльные.

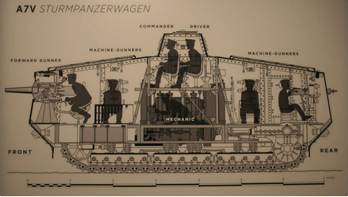

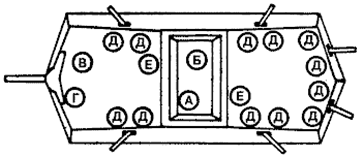

Немецкий танк обладал самым многочисленным в истории танкостроения экипажем – 18 человек! (Рис.27)

Рис.27 – Схема расположения экипажа в A7V.

Командир машины (А) размещался на верхней площадке слева, справа и чуть позади него находился водитель (Б). Верхняя площадка находилась на высоте 1,6м над полом. (Рис.28)

Рис.28 –

Места водителя и командира на верхней площадке.

Артиллеристы (Г – наводчик, В – заряжающий) и двенадцать пулеметчиков (Д) – размещались по периметру корпуса. Входившие в состав экипажа два механика (Е) располагались на сиденьях спереди и сзади от двигателей и должны были следить за их работой, а также помогали понять водителю, куда тот едет, осматривая местность через лючки в бортах. (Рис.29)

Рис.29 –

Место механика.

Столь многочисленный экипаж объясняется обилием вооружения и наличием вторых номеров при пулеметах.

Максимальная скорость машины 10-12 км/ч. Запас хода 35 км. Танк мог преодолеть брод до 0,8 м глубиной, ров шириной 2,2 м, стенку высотой 0,455 м. Удельное давление на грунт составляло 0,6 кг/см2.

Первый серийный танк A7V был собран к концу октября (некоторые авторы указывают ноябрь) 1917 года.

События при Камбре в ноябре 1917-го, когда британцы провели массированное танковое наступление, заставили немцев принимать решение о начале производственной программы танков, несмотря на растущий дефицит материалов. По признанию генерала Людендорфа, только после Камбрэ он «почувствовал заложенный в танках потенциал». Германский Генеральный штаб 1 декабря 1917 года утвердил заказ на постройку 100 шасси “А7V”. От этого количества определили забронировать и вооружить, т.е. построить танки, сначала 10 шт., потом заказ увеличили до 38, но вскоре вновь сократили до 20 в ожидании результатов боевого применения. Заказ получил категорию срочности 1 А — новые машины спешно готовили к большому весеннему наступлению на западном фронте.

Шасси “А7V” строили вплоть до сентября 1918г. Из 100 запланированных к постройке шасси 22 или 23 были использованы для постройки танков, причем с двух шасси бронекорпуса и вооружение были вскоре сняты, одно шасси использовано при постройке опытного A7VU. Все танки А7V, очевидно, были собраны в период с октября 1917г. до апреля-мая 1918г. (известно, что к 21 марта в войсках было 10 ед. А7V, а ко второй половине апреля 15 ед.).

Первую серию составили танки на шасси №№

501, 502/503, 505, 506, 507 (корпуса фирмы «Рёхлинг»)

и 540, 541, 542, 543, 544 (корпуса фирмы «Крупп»).

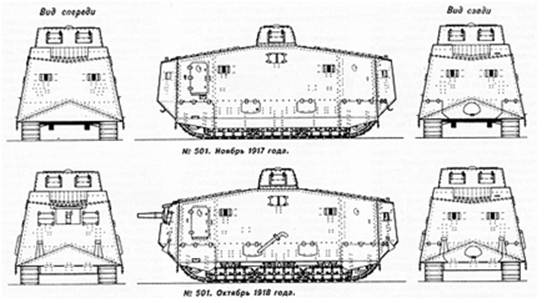

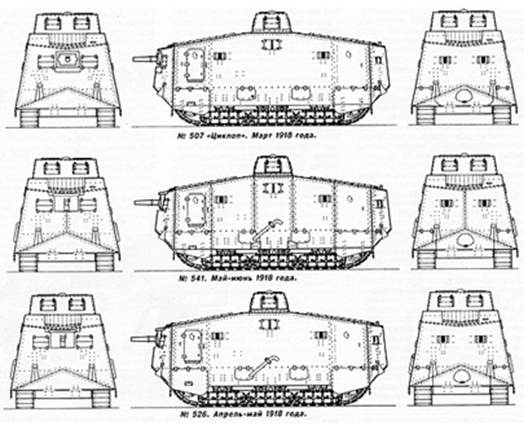

Танк № 501 оказался полностью «симметричным» – вместо артиллерийской установки в его передней части, так же, как и в кормовой, устанавливались два пулемета (Рис.30).

Рис.30 - №501 с двумя лобовыми пулеметами.

Таким образом, обеспечивался действительно круговой обстрел. Позже танк № 501 был перевооружен 57-мм пушкой на тумбовой установке. Прочие танки с корпусами от «Рёхлинг» имели раму («козлы»), на которой крепилась поворотная артиллерийская установка системы Артиллерийской Испытательной комиссии.

Танки с корпусами от «Крупп» получили тумбовые установки под артиллерийское орудие.

Танк № 502/503 был получен из двух шасси. В марте в шасси № 502 выявился дефект, и строительство танка перенесли на шасси № 503. Впрочем, в апреле танк выбыл из строя – треснул блок цилиндров.

Аналогичная история произошла с танком № 544, который первоначально строился на шасси № 504 (- или наоборот?).

Танки второй серии имели номера 524, 525, 526, 527,528, 529 (корпуса «Крупп») и 560, 561,562,563,564 (корпуса «Рёхлинг»). (Рис.31)

Рис.31 – Варианты серийных A7V.

Ручная сборка и доводки деталей по месту сказались на внешнем виде танков.

Вскоре после постройки с танка №524 был снят бронекорпус и вооружение – шасси использовано при постройке опытного A7VU. Все танки второй серии имели тумбовые установки орудия.

Стоимость постройки одного танка A7V в ценах 1917-1918 гг. составляла 250 000 немецких рейхсмарок, из них 100 000 марок приходилось на бронирование.

Основным производителем A7V был завод фирмы «Даймлер» в Мариенфельд (на этом же заводе, кстати, собирались и машины «Мариенваген»). Здесь происходила разработка и производство двигателей, сборка готовых танков.

Участие других фирм в разработке и производстве A7V: «Крупп», Эссен- производство бронеплит; «Рёхлинг», Диллинген – производство бронеплит; «Адлер», Франкфурт -разработка и производство трансмиссии; «Леб», Шарлоттенбург – сборка танков; «Бюссинг», Брауншвейг - сборка узлов и агрегатов; «Ланц» - сборка узлов и агрегатов; «Стеффенс унд Нолле», Берлин – сборка механизмов управления, бронирование; Оружейная мастерская в Шпандау – вооружение; «Нутцфарцейге АГ» (NAG) – участие в разработке; «Бенц» – участие в разработке; Отделение «Холт-Катерпиллер» в Будапеште - ведущие колеса; «Оберурсел» - радиаторы; «Бош» – карбюраторы, электрооборудование.

Первые A7V были доставлены в войска с января по март 1918г. – в январе были готовы 5 машин. (Рис.32)

Рис.32 – Немецкие инженеры провожают свое детище на фронт.

В марте в Шарлеруа первые 10 машин осмотрел Начальник Генерального штаба генерал-фельдмаршал Гинденбург. Вид бронированных махин не произвел должного впечатления на военачальника: «Вероятно, они не принесут большой пользы, но так как они уже сделаны, то мы попробуем их применить». (Рис.33)

Рис.33 – Немецкая машина в движении (кадры кинохроники).

Танки A7V вышли на поле боя в рамках большого немецкого наступления 1918г. Случилось это 21 марта 1918г. в ходе контратаки на берегах канала Сент-Квентин.

Ко второй половине апреля 18-го было сформировано 3 штурмовых отделения – всего 15 машин A7V. Еще 5 машин поступали в штурмовые отделения по мере выбытия строевых танков.

Танки A7V эпизодически использовались немцами и далее с апреля до октября (11 октября) 1918г. A7V оказались единственным типом танков немецкого производства, принимавшим участие в реальных боевых действиях WWI.

Таблица – Судьба танков A7V.

|

№ шасси |

Название |

Подразделение |

Состояние |

Образ |

|

k. A. 500 |

Прототип танка |

Школа вождения (GrKrftBtl. 1) |

Разоружен. В конце 1918г., возможно, переделан в «Хеди». |

|

|

501 |

“Gretchen” («Гретхен») |

Abt.1*,

Abt. 2, Abt. 3 |

Первоначально имел только пулеметное вооружение, затем получил орудие. Сдан на слом в 1919г. |

|

|

502/503 |

“Faust” “Kronprinz Wilhelm” “König

Wilhelm” “Wilhelm” |

Abt. 1, Abt. 3 |

Имел серьезные технические дефекты. Был разобран немцами в октябре 1918г., в таком виде достался французам. |

|

|

“Schnuck” («Шнук») |

Погиб в бою 31 августа 1918г.- был подбит своей же - немецкой артиллерией. Захвачен англичанами, сдан ими на слом в 1922г. |

|

||

|

505 |

“Baden I” («Баден I») “Prinz August Wilhelm” |

Abt. 1, Abt. 3 |

Сдан на слом в 1919г. |

|

|

506 |

“Mephisto” («Мефисто») |

Abt. 1, Abt. 3 |

В бою 24 апреля 1918 г. застрял на местности, 14 июня танк вытащила и взяла как трофей австралийская пехота. Сейчас экспонируются в музее в Брисбене (Brisbane). |

|

|

507 |

“Cyklop” («Циклоп») “Prinz Eitel

Friedrich” |

Abt. 1, Abt. 3 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

|

525 |

“Siegfried” («Зигфрид») |

Abt. 2 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

|

526 |

|

Abt. 1 |

В июле 1918г. был разобран немцами, в таком виде достался французам. |

|

|

527 |

“Lotti” («Лота») |

Abt. 1 |

Дважды подбит в бою 1 июня 1918 г. у Реймса. Захвачен французами. Сдан на слом в 1921 или 1922г. |

|

|

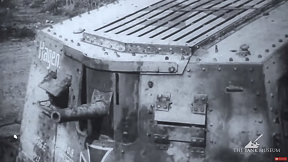

“Hagen” («Хаген») |

По одним сведениям, 31 августа 1918г. был подбит своей же – немецкой артиллерией, по другим - застрял у Fremicourt. Захвачен англичанами. Сдан на слом в 1919г. |

|

||

|

529 |

“Nixe

II” («Никсе II») |

Abt. 2 |

Потерян у Реймса 31 мая 1918 от огня французской артиллерии. Передан американцам. До 1942г. хранился на полигоне Абердин (Мэриленд). |

|

|

540 |

“Heiland” («Хайланд») |

Abt. 3, Abt. 1 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

|

541 |

|

Abt. 1 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

|

542 |

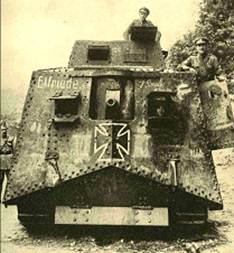

“Elfriede” («Эльфиде») |

Abt. 2 |

Брошен экипажем в

бою при Виллер-Бретоне 24 апреля 1918 г.

Захвачен французами, выставлен в Париже в октябре 1918г. В 1919г. или 1920г.

сдан на слом. |

|

|

543 |

“Bulle” («Бык» - до апреля 1918г.) “Hagen” («Хаген») “Adalbert” («Альберт») “König Wilhelm” («Кёниг Вильгельм») |

Abt. 2, Abt. 3 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

|

560 |

“Alter

Fritz” («Старый Фриц») |

Abt. 1 |

В бою 11 октября 1918г. с французами у Iwuy был подбит гранатой, а затем взорван экипажем. |

|

|

561 |

“Nixe” («Никсе») |

Abt. 2 |

24 апреля 1918г. принял участие в первом танковом бою с англичанами. Получил повреждение. Исправить повреждение не удалось. В октябре 1918г. был немцами разобран, в таком виде достался французам. |

|

|

562 |

“Herkules” («Геркулес») |

Abt. 1, Abt. 2 |

Разобран немцами в сентябре или октябре 1918г. В таком виде захвачен французами. |

|

|

563 |

“Wotan” («Вотан», «Один») |

Abt. 2 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

|

564 |

“Prinz

Oskar” |

Abt. 3 |

Сдан на слом в 1919 г. |

|

* Sturmpanzerkraftwagen Abteilung - «штурмовые отделения бронированных машин».

Непосредственно в ходе боевых действий за 8 месяцев эпизодического применения на поле боя немцы потеряли 7 танков A7V или 35%.

24 апреля 1918г. танк №561 провел первый в истории встречный танковый, увы, неудачный, был поврежден, но вышел из боя, а вот его товарищам - танкам №506 и №542 – в этот день повезло меньше – оба были потеряны.

№542 (командир - лейтенант Штайн) оказался первым танком, попавшим в руки противника. №542 при атаке английского командного пункта в Villeurs-Bretonneux сломался и опрокинулся (Рис.34).

Рис.34 – №542 на боку.

Экипаж оставил танк. Машина некоторое время пребывала в таком состоянии, немцы посылали к нему диверсионную команду с целью уничтожить объект, но ничего не вышло. 15 мая солдаты французской 37-й марокканской дивизии (Рис.35) при помощи двух танков Mk IV английской роты «А» поставили танк на гусеницы и оттащили вглубь своего расположения.

Рис.35 – Французы у поверженного гиганта.

В октябре 1918г. французы поставили машину на ход (Рис.36) и использовали в испытательных целях.

Рис.36 – №542 в руках союзников.

После войны, танк был выставлен вместе с другими военными трофеями на Пляс де ля Конкорд в Париже и, вероятно, пошел на слом в 1920 году.

№506 24 апреля заглох во время движения по пересеченной местности и застрял в траншее. В течение боя и дважды ночью немцы пытались эвакуировать танк, но тщетно. (Рис.37)

Рис.37 – Без лебедки - никак.

Не были сняты даже орудие и пулеметы, хотя вплоть до июля машина находилась в тылу германских войск.

А вот австралийцы смогли справиться с задачей – вытащили танк 14 июня (или 22 июля), когда тот находился еще на нейтральной полосе. Затем трофей был доставлен в Амьен, где на его борту намалевали гордого британского льва (Рис.38).

Рис.38 – Танк №506 в руках австралийцев, июль 1918г.

Внизу тот же танк с другого борта, рядом, судя по форме, французы.

С октября по декабрь 1918г. №506 находился на территории школы Королевского танкового корпуса в Merlimont к югу от Булони. 25 января 1919 года танк оказался в Лондоне, а затем отправлен в Сидней (Рис.39), куда благополучно прибыл 2 апреля 1919.

Рис.39 – Погрузка №506 «Мефисто» на корабль.

С 22 августа 1919г. и по июнь 1979г. танк был выставлен на открытой площадке в музее Брисбена. После корпус был отпескоструен, подкрашен, и танк поставлен под стекло (Рис.40).

Рис.40 – №506 в австралийском музее.

№506 «Мефисто» послужил образцом при воссоздании танка № 563 «Вотан» («Один») для германского танкового музея в г. Мюнстере. «Комитет постройки танка A7V» был образован в апреле 1987 года и был весьма представителен: председателем стал бригадный генерал бундесвера Р. Ротенбергер, членами — профессор В. Функ, финансист Р. Хун, полковники У. Ларсен и С. Паульсен. «Вотан» был заново построен и в 1990 году установлен в специальной диораме танкового музея (Рис.41).

Рис.41 – Новодельный № 563 «Вотан» в диараме танкового музея.

31 мая 1918г. танк №529 был потерян от огня французской артиллерии к северу от Реймса. (Рис.42)

Рис.42 – Танк №529 ((Leutnant Biltz).

Позже был передан американцам. В 1919г. машину вывезли в США. Тестировался, затем хранился на полигоне Абердин (Мэриленд). В 1942г. был сдан на слом

1 июня 1918г. в бою у Реймса (Fort de la Pompelle) двумя попаданиями французской артиллерии был подбит танк №527. Сдан французами на слом в 1922г.

31 августа 1918г. было потеряно сразу два танка – №504/544 и №528. Обе машины в сопровождении пехоты наступали в районе Frémicourt. Однако пехота отстала. В этот момент началась контратака английских танков. Немецкая артиллерия открыла по ним огонь, но подбила оба собственных танка. №528 был слегка поврежден, но застрял (Рис.43).

Рис.43 – "Hagen" №528.

№504/544 получил капитальные повреждения. (Рис.44).

Рис.44 – Танк №504/544 “Schnuck”.

Оба танка достались новозеландской пехоте. Машины были переправлены в Англию. №528 выставлялся в Риджентс-парке. Оба танка демонстрировались в 1919г. на параде конной гвардии. №528 отправлен на слом в конце 1919г. №504/544 одно время был выставлен в Imperial War Museum, но 1922г. пошел на слом (сохранено только орудие).

11 октября 1918г. был потерян танк №560 (Рис.45) - в бою с французами у Iwuy был подбит гранатой, а затем взорван экипажем.

Рис.45 - Танк №560 (Leutnant Volckheim).

Несколько машин были разобраны немцами, видимо, по техническим причинам из-за отсутствия запчастей: №526 (1 июля), №562 (сентябрь или октябрь) и №502/503, №561 (октябрь).

На момент перемирия 11 ноября германцы имели 9 танков A7V (№501, №505, №507, №525, №540, №541, №543, №563 (Рис.46), №564).

Рис.46 – Танк

№563.

Оставшиеся A7V, после перемирия, начиная с декабря 1918г., и в начале 1919г. были утилизированы французами. (Рис.47)

Рис.47 –

Немецкое трофейное вооружение на выставке в Париже.

В литературе циркулируют слухи о некой «тайной» жизни, по крайней мере, пяти танков A7V. Некоторые источники пишут, что рядом с польским городом Любартов в речке Вепш были найдены (- не понятно, когда) корпуса танков, и предполагается, что это были A7V. Предлагается следующее объяснение появления этих артефактов. Мол, французы в 1919г. тайно передали пять танков A7V полякам. Эти танки поляки, якобы, использовали в 1920г. в боях с РККА и более того, машины A7V оставались на вооружении Польши до 1926г. Однако нет никаких официальных сведений или иных свидетельств нахождения A7V на польской службе. Некоторые авторы считают, что речь может идти не о танках, а о небронированных шасси (С.Федосеев, «Танки кайзера» (Германские танки 1-ой мировой войны) – Приложение к журналу «Моделист- конструктор», №6(9) 1996г.).

Оценка

A7V.

Самым главным достоинством A7V была его толстая броня – 30мм лоб! Толщина и качество брони позволяло противостоять бронебойным винтовочным пулям (типа французской 7-мм АРХ) на дальностях от 5 м и далее, а также осколочно-фугасным снарядам легкой артиллерии – т.е. практически, это первый случай в танкостроении, когда на боевой машине устанавливалась противоснарядная броня. Бронестойкость корпуса несколько повышалась наклонной установкой бронелистов и «корабельной» формой лобовой и кормовой части. Как результат – ни один из подбитых немецких танков не был полностью разрушен взрывом за счет детонации боезапаса. Скрытые под корпусом топливные баки также предупреждали воспламенение машины в результате попаданий снарядов противника. Англичане отмечали хорошее бронирование A7V спереди, сзади и с бортов при слабой защите крыши (ослабленной вентиляционными решетками). Уязвимыми местами также были стыки бронелистов из-за их плохой пригонки – прежде всего, на углах. По утверждениям союзников, сквозь стыки проникали осколки пуль и свинцовые брызги: «заслонки отверстий в башне, орудийный щит, пулеметные маски и щели между плитами были очень уязвимы для осколков ружейных и пулеметных пуль».

Относительно удобным выглядело управление танком - всю физическую работу по управлению танком механик-водитель выполнял один. Два механика участвовали в управлении тем, что следили за двигателями.

Расположение командира и водителя в поднятой рубке обеспечивало им неплохой обзор местности, однако сильно затрудняло наблюдение за дорогой непосредственно перед танком. Механик-водитель видел местность, начиная с 9-10 м впереди от машины, поэтому ему помогали механики, наблюдавшие за местностью через лючки в бортах – под рубкой.

Значительно легче и функциональнее выглядела роль командира. Командир, находившийся рядом с водителем-механиком (Рис.48), мог без затруднений выбирать направление движения танком, а используя прибор целеуказания, крепившегося на крыше корпуса над артиллерийским орудием, которым он управлял с помощью троса, командир выбирал цель.

Рис.48 – Вид на командный пункт на верхней площадке – бронезащита рубки раскрыта (танк №563).

При помощи панели с лампочками («белой» - заряжай и «красной» - огонь), расположенными перед расчетом орудия командир непосредственно управлял стрельбой орудия.

Среди главных недостатков A7V плохая проходимость. Бронирование ходовой части, выступающие под рамой машины картеры бортовых передач и подвешенные под днищем спереди и сзади наклонные бронелисты вместе с высоким расположением центра тяжести снижали проходимость машины. Танк мог уверенно двигаться по рыхлому грунту, но только по открытой местности без бугров, глубоких рытвин и воронок, но легко валился при боковом крене. При переходе через проволочные заграждения колючая проволока затягивалась к гусеницам и запутывалась в них, что иногда приводило к перегрузке и выходу из строя сцеплений.

Большие размеры, особенно высота танка, и плохая маневренность делали A7V хорошо видимой мишенью для артиллерии, а шумность исключала внезапность применения. Большие габариты с высокой центровкой доставляли неудобства и при транспортировке машин (Рис.49).

Рис.49 – Транспортировка танков по ж.д.

За громоздкий неуклюжий корпус, неповоротливость и две дымящие выхлопные трубы A7V прозвали в войсках «тяжелой походной кухней».

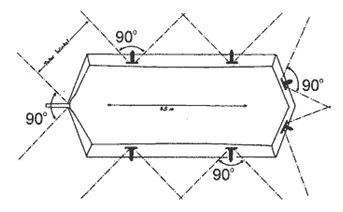

A7V задумывался как «подвижный форт», приспособленный для круговой обороны, однако кругового обстрела не получилось из-за ограниченных углов наведения орудия. Два сектора в переднем направлении представляли собой мертвое пространство (Рис.50).

Рис.50 - Секторы обстрела вооружения танка.

Угол горизонтального обстрела 57-мм пушки составлял всего 50 градусов, что даже меньше, чем у английского Mk I. Эту проблему удалось избежать только на машине №501, пока на ней спереди стояло не орудие, а два пулемета. Но все же посчитали, что наличие артиллерии на танке важнее, хотя прицельный огонь танк мог только с места.

Как показал боевой опыт, обилие вооружения приводило к тому, что пулеметчики мешали артиллеристам и наоборот. Усугубляло ситуацию явно ошибочное решение иметь по два номера расчета к каждому пулемету.

Тяжелыми были и условия обитания в танке.

Вентиляция танка оказалась неудовлетворительной. Обычная температура внутри танка составляла до 60 °C, а во время боя – по свидетельству одного механика-водителя A7V - достигала 86 градусов Цельсия. На марше экипажи предпочитали размещаться на крыше танка (Рис.51).

Рис.51 - A7V на марше.

Загазованность, тряска и теснота затрудняла передвижения внутри танка, и экипажи прибегали к импровизированным приспособлениям - «ручкам» - веревки с узлами и петлями, которые привязывали к решеткам крыши.

Большое неудобство представляла и большая шумность внутри машины. Члены экипажа буквально кричали, обращаясь друг к другу, пытаясь перекрыть шум двигателей и трансмиссии.

Англичане и французы внимательно изучили немецкий танк еще во время войны - танк

A7V №542 «Эльфриде» (Elfride) - в литературе союзники еще долгое время именовали немецкие машины «танками типа Эльфриде». По мнению союзников, «немцы в своей модели повторили большое количество конструктивных ошибок и механических недостатков, позаимствованных ими у первых английских и французских танков». Впрочем, точнее было бы сказать, что немцы учли многие из недостатков первых танков союзников, но наделали немало собственных ошибок.

A7V не имел серьезного боевого значения, хотя и вызывал оторопь у пехоты союзников, его появление принесло немцам успех в пропагандистском обеспечении: «только немецкий гений мог развернуть все средства и возможности, доступные танкам» и т.п.

Шасси “A7V”, не использованные для танков, также нашли применение на фронте. Эти машины упоминают как «трактора», хотя точнее будет отнести их к разряду гусеничных транспортеров (Überlangwagen), поскольку большую часть машины занимала огороженная бортами грузовая платформа (Рис.52).

Рис.52 – Гусеничные транспортеры на шасси “A7V”.

Борта могли наращиваться, машина возила с собой брезентовый тент. Передний и задний края платформы также далеко выдавались за гусеничный обвод, а посередине ее возвышалась крытая рубка с двигательным отсеком и кабиной водителя. Дабы при движении по дорогам машина не обрывала телеграфные провода, вдоль бортов крепились дугообразные скобы. На машину могли устанавливаться прожекторы – по одному под платформой спереди и сзади и два поворотных под потолком рубки. Трактора-транспортеры использовались вместе с полубронированными грузовиками для снабжения войск в боевой зоне и в качестве артиллерийских тягачей (Artilleriezugmaschine). (Рис.53)

Рис.53 – На фото хорошо видно, как в одном цеху собирают и танки, и транспортеры на шасси “A7V”.

По разным данным, от 60 до 80 машин были переделаны в траншейные экскаваторы (Schützengrabenbagger) и бульдозеры. Соответствующее оборудование поставляли фирмы «Орренштайн унд Коппель» (Берлин) и «Везерхютте» (Бад-Осенхаузен).

На шасси “A7V” пытались ставить и зенитные орудия (Panzerflak) (Рис.54).

Рис.54 - A7V Flakpanzer.

Испытание опытной

«самоходной зенитной батареи» на шасси “A7V” с двумя 76-мм пушками.

На шасси “A7V” был разработан вариант «связного танка», оснащенного радиостанцией с поручневой антенной на крыше корпуса, вооруженного только двумя пулеметами, с экипажем 11-13 человек, включая радистов и наблюдателей. Но проект остался на бумаге. Впрочем, некоторые считают, что машина все же была построена в декабре 1918г., но не в качестве радиотанка, а в качестве пулеметной машины «Хеди».

В 1918г. фирма Ланц подготовила к выпуску сразу две версии гусеничного тягача (Рис.55).

Рис.55 –

Верхние два снимка – «длинный» вариант тягача, нижний – «короткий» вариант.

Однако не совсем ясно, производились ли эти машины на шасси “A7V”, либо являлись самостоятельной разработкой фирмы Ланц.