Schneider CA1

Schneider CA1

Франция

Средний по массе танк специальной артиллерии

|

масса |

13,5/14,6 т |

|

вооружение |

75-мм орудие 2 пулемета |

|

экипаж |

5-6 чел. |

|

мощность силовой установки |

60 л.с. |

|

проект |

1916г., Brillié |

|

выпускался |

сентябрь 1916 - август 1917 (август 1918?) гг., Schneider&Co., (SOMUA?) 395 шт. |

Основная статья:

Французское танкостроение 1874г., 1903-1918гг.

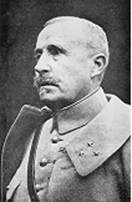

1 декабря 1915 года. начальник штаба 22-го артиллерийского полка Ж.-Б. Эстиенн (Рис.1) обратился к главнокомандующему французской армии Ж. Жоффру с письмом, в котором аргументировано доказал целесообразность строительства «сухопутных броненосцев», изложил принципы их применения и дал в общем виде техническое описание такой машины.

Рис.1

– Жан-Батист Эжен Эстиенн (Jean

Baptiste Eugène Estienne), 1860

– 1936гг. После войны был объявлен отцом французского танкостроения.

Перед

Первой мировой войной был известен и как математик (им, в частности

опубликованы работы по теореме Паскаля), и как превосходный артиллерист

(специалисты считают его одним из великих баллистов не только в теории, но и на

практике: во время Первой мировой войны немцы поражались, как батареи Эстиенна

практически без пристрелки кинжально накрывали их позиции), и как один из

родоначальников военной авиации (назначенный в 1909 году командиром авиационной

группы, он взялся приспособить авиацию под артиллерийские нужды).

«Я считаю возможным, - писал он, - создание орудий с механической тягой, позволяющих перевозить через все препятствия и под огнём со скоростью, превосходящей 6 км в час, пехоту с оружием, амуницией и пушкой». Далее в подробной докладной записке Эстиенн излагает основные характеристики «сухопутного броненосца» (Cuirasse terrestre) весом 12 тонн на гусеничных цепях, вооруженного пулемётами и пушкой: длина 4 м, высота 1,6 м и ширина 2,6 м, экипаж 4 человека, толщина брони 15-20 мм, вооружение 75-мм пушка для борьбы с защищенными пулеметными точками (пишут также, что в данной записке Эстиенн указал 57-мм или даже 37-мм орудие – скорее всего, это отражение нескольких спецификаций Эстиенна, но в самой ранней версии, кажется, речь все же шла о 75-мм орудии) и два пулемета для самообороны, двигатель в 80 л.с. должен был сообщать ему скорость хода 3-9 км/ч. «Броненосец» должен был преодолевать рвы шириной до 2 м, разрушать неприятельские блиндажи и буксировать за собой (при угле подъема до 20 градусов) бронеприцеп (бронированную повозку) массой 7 т, в которой могло разместиться 20 пехотинцев с вооружением и амуницией (- идея танка-бронетранспортера). Излагалась также и тактика применение «броненосцев», которая основывалось на внезапности и массировании с плотностью одна машина на 100 м фронта (по две машины на пехотную роту, движение впереди пехоты), атаку предполагалось начинать на рассвете без артиллерийской подготовки с задачей захватить две первые линии окопов и обеспечить продвижение пехоты.

Письмо, видимо, заинтересовало адресата. Эстиенн, якобы, был приглашен в группу высокопоставленных военных на смотр 9 декабря 1915г. бронированной техники на поле недавнего боя в районе местечка Souain.

11 декабря 1915г. Эстиенн готовит предложение о начале

производства вооруженных бронированных машин на базе трактора Холта и уже 12

декабря он получил возможность в главной квартире французской армии доложить

свои соображения генералу для поручений Жанен. 20 декабря 1915г. французский

Генеральный штаб дал разрешение на постройку опытного образца «сухопутного

броненосца» Эстиенна.

Получив «добро», Эстиенн направился в Париж в поисках исполнителя и производственных мощностей для осуществления своих планов. Уже 21 декабря (пишут также 20 декабря) 1915г. Эстиенн с идеей постройки опытного образца обратился к знаменитому автомобильному конструктору Луи Рено (Рис.2), но тот, заваленный военными заказами, и, видимо, не желая рисковать в новом и неясном деле, отказался, сославшись на отсутствие опыта в разработке гусеничных машин.

Рис.2 – Луи Рено (Louis Renault), автоконструктор и промышленник, 1877-1944гг.

Тогда энтузиаст обратился в концерн «Шнейдер-Крезо». Опираясь на указания Генерального Штаба от 20 декабря 1915 г., Эстиенн встретился с главным инженером компании Эженом Брийе/Брилье (Brillié) и предложил ему взяться за создание новой бронированной машины. 22 декабря 1915г. Брийе от лица компании «Шнейдер» принял обязательство воплотить идею в металле. В письме от 24 декабря 1915г. на имя главнокомандующего французской армии генерала Ж. Жоффра (Joffre) Эстиенн доложил о результатах переговоров с Брийе.

В январе 1916г. Жоффр санкционировал продолжение проекта. 22 января Эстиенн уточнил задание по проекту. И, наконец, 31 января 1916 года Главнокомандующий Жоффр отправил письмо статс-секретарю военного министерства с заявкой на 400 машин, готовившегося Эстиенном типа.

Общие контуры машины уже просматривались. Конструкция носа машины представляла собой упрощенную идею резака колючей проволоки Бретона. Спереди закреплялась металлическая полоса, выполняющая роль резака. Танк, используя свою ударную силу, рвал проволоку и выворачивал колья. В передней нависающей части корпуса вертикальные и нижние бронированные листы устанавливались с расчетом, чтобы разрушенное препятствие не мешало дальнейшему продвижению и подминалось под гусеницы. Главной нерешенной технической задачей являлось удлинение ходовой будущего танка.

Очевидно, в феврале 1916г. Brillié разрабатывает свой вариант

ходовой. Ходовая часть по Брилье получалась длиннее, чем на тракторе Holt 45,

который к началу проектных работ рассматривался в качестве отправной

точки. Ходовая Brillié состояла

из двух тележек на борт, соединенных между собой массивной петлей. В передней

тележке располагались три сдвоенных опорных катка, в задней — четыре. Опорные

катки имели реборду и чередовались через один так, что реборды располагались с внутренней

и наружной стороны дорожки трака, предотвращая перекос и соскакивание гусеницы.

Тележки соединялись с рамой посредством шарнирных рычагов и цилиндрических

винтовых пружин – пружинная часть подвески Брилье во многом аналогична

конструкции на тракторе Holt 45. (Рис.3)

Рис.3 – Разработки от Брилье.

Поперек днища на цилиндрических пружинах крепилась балка, связывающая две передних тележки. Независимая упругая подвеска должна была смягчать как продольные, так и поперечные колебания корпуса. Направляющее колесо крепилось в вилке с винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Ведущее колесо заднего расположения имело 18 зубьев. Зацепление гусеницы происходило за шарнир трака. Трак состоял из площадки с грунтозацепом и дорожек. Гусеничная цепь состояла из 34 траков. Длина опорной поверхности гусеницы 1,8 м, длина обвода 3 м.

Затем Brillié разрабатывает бронекорпус машины.

25 февраля 1916г. на Schneider&Co. размещается официальный заказ на 400 штук новых боевых машин, по цене 56 000 французских франков за изделие с поставкой до 25 ноября.

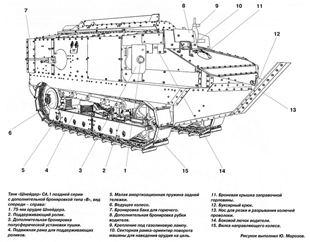

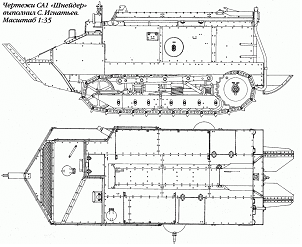

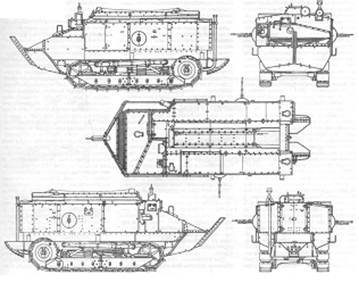

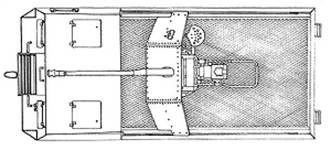

Будущей боевой машине присваивается имя Schneider СА1. Индекс СА1 обозначает - char d'assaut-1, т.е. «штурмовой танк первой модели» или «танк поддержки». Неофициально танк также имел прозвище “Tracteurs Estienne”. (Рис.4)

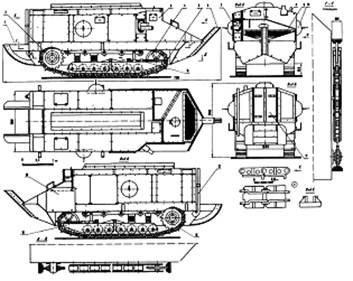

Рис.4 – Проекции французского Schneider CA1.

1 — хвост, 2 — ведущее колесо, 3 — будка механика-водителя, 4 — направляющее колесо, 5 — гусеничная цепь, 6 — контрфорс, 7 — короткоствольная 75-мм пушка (боекомплект 90—96 выстрелов), 8 — монтажная площадка дорожного фонаря, 9 — решетка радиатора, 10 — сферическая бронезащита установки пулемета «Гочкис» образца 1914 г., 11 — входная дверь, 12 — выхлопная труба, 13 — станина поддерживающих катков, 14 — блок опорных роликов, 15 — механизм натяжения гусениц, 16 — 5.5-мм дополнительный броневой экран.

Танк имел массу 13,5 т, длину 6320 мм, ширину 2050 мм, высоту 2300 мм, клиренс 400 мм. Толщина брони корпуса 11 – 11,4 мм, крыша и днище 5,4 мм. Конструкция собиралась на прямоугольной раме таким образом, что корпус танка оказывался над ходовой частью.

Жесткая рама образовывалась двумя продольными балками и поперечными связями. В передней части корпуса слева располагался двигатель, справа от него, почти ровно по продольной оси танка, сидел водитель (он же – командир танка). Для наблюдения использовалось смотровое окно с откидной бронезаслонкой и тремя смотровыми щелями. При такой компоновке места под установку главного вооружения – 75-мм орудия в лобовом листе не оставалось, его решили смонтировать в спонсоне в скошенном правом бортовом листе, чтобы хоть как-то обеспечить приемлемые углы обстрела. Посадка экипажа в танк осуществлялась через двухстворчатую дверь в кормовом листе корпуса, водитель мог покинуть машину через верхний люк в крыше командирской рубки.

Практически во всех источниках приводится, что экипаж танка включал шесть человек: офицер, унтер-офицер и четыре солдата. Однако, если считать по «головам», то достоверно можно установить следующих членов экипажа: командир танка (он же водитель), помощник командира (он же наводчик), заряжающий, механик и один пулеметчик, т.е. 5 чел. Возможно, в источниках путают, сообщая, что механик совмещал еще и обязанности одного из пулеметчиков (т.е. шестым членом экипажа был второй пулеметчик), либо количество членов экипажа Schneider CA1 сообщается неверно, либо варьировало. В подтверждении версии о том, что экипаж машины боевой СА1 мог состоять из 5 человек, можно привести нижеследующие снимки (Рис.5), где на фоне танка позируют 5 бойцов, один из которых офицер.

Рис.5

– Экипаж Schneider CA1.

На нижней фотографии шестой член экипажа – боевой пёс.

Но также встречаются фото, где позируют 6 человек (Рис.6).

Рис.6 – Экипаж СА1 из 6 человек.

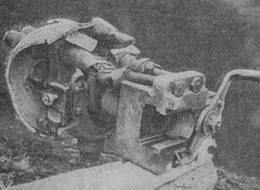

75-мм пушка

специальной конструкции Canon de 75 court Mle.1916 Schneider (в литературе ее

также называют BS, Blockhaus Schneider) имела ствол длиной

всего около 13 калибров, клиновый затвор, стрельба велась штатными снарядами

75-мм полевой скорострельной пушки аналогичного калибра, но с уменьшенным

зарядом (с укороченной гильзой), масса орудия 200 кг. (Рис.7)

Рис.7 – Вид на короткоствольное орудие танка СА1.

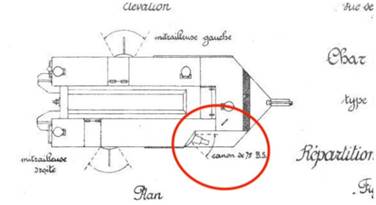

Начальная скорость снаряда массой 7,25 кг – 200 м/с; максимальная прицельная дальность стрельбы – 600 м, эффективная – до 200 м. Начальной скорости снаряда вполне хватало для борьбы с легкими укреплениями, типа деревянных блиндажей, на коротком расстоянии. Угол наведения по горизонту был около 40 градусов. Все цели слева от танка находились в мертвой зоне артиллерийского вооружения. (Рис.8)

Рис.8 – Сектор обстрела орудия.

Стрельбу из пушки вел помощник командира, позади него располагался заряжающий (Рис.9).

Рис.9 – Интерьер Schneider CA1, прямо по центру – водитель (он же командир), справа от него казенная часть 75мм орудия.

Боекомплект пушки – 90 снарядов.

Кроме пушки танк вооружался двумя 8-мм пулеметами «Гочкис» модели 1914г. (Рис.10), которые размещались по бортам в карданных установках, прикрытых большими полусферическими бронещитами (из-за этого установку часто относят к «шаровым»).

Рис.10 – 8-мм пулемет Гочкис обр.1914г.

Пулемет имел автоматику на основе отвода пороховых газов, темп стрельбы 600 выстр./мин, питание от ленты на 96 патронов (установка коробки с лентой составила большую проблему). Угол наведения пулеметов по горизонту был достаточно велик. Огонь из правого пулемета вел отдельный пулеметчик (Рис.11), из левого – механик (-?), отвечавший за работу двигателя.

Рис.11 – Пулеметчик в СА1.

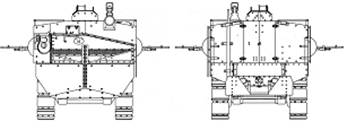

Прямоугольный корпус собирался клепкой на каркасе из листов 11 мм брони. Характерная нависающая заостренная передняя часть корпуса напоминала нос корабля и оснащалась балкой - «бушпритом», предназначенным для резки колючей проволоки (по принципу ледокола), а также облегчавшим преодоление рвов (такая вот трансформация идей Бретона) (Рис.12).

Рис.12 – Schneider CA1, вид спереди.

Для преодоления широких рвов служил и

небольшой хвост позади корпуса (изобретение Брилье).

«Шнейдер» имел бензиновый мотор специальной постройки. Это был 4-цилиндровый двигатель «Пежо» или «Шнейдер», номинальной мощностью 40 л.с., максимальной 65 л.с. (или: «на «Шнейдере» применялся 4-цилиндровый 60-сильный мотор специальной разработки»). Силовая установка оснащалась жидкостной системой охлаждения и автоматической смазкой. Цилиндры диаметром 135 мм были сблокированы по два, ход поршня составлял 170 мм. Максимальное число оборотов – 1200 в минуту. Карбюратор включал два жиклера. Зажигание – от магнето. Радиатор размещался впереди двигателя и обдувался вентилятором. Защищенные броней топливные баки, общей ёмкостью 160 литров, располагались в носовой части танка ниже двигателя, и бензин подавался принудительно под давлением, создаваемым отработанными газами (через пульсатор), а при необходимости – ручным насосом. Механическая трансмиссия включала трехскоростную коробку передач с реверсом (т.е. 3 скорости вперед, 1 – назад), задававшую скорость – от 2 до 8 км/ч. Механизмом поворота служил дифференциал.

Ходовая часть включала на каждый борт две тележки – передняя несла три сдвоенных опорных катка, задняя четыре. Тележки соединялись друг с другом и с рамой корпуса шарнирными рычагами, связывались с рамой винтовыми цилиндрическими пружинами. Упругая подвеска несколько облегчала условия работы экипажа. В вилке передней тележки крепилась ось спицованного направляющего колеса с винтовым механизмом регулировки натяжения гусениц. Гусеница состояла из 34 крупных траков. Элементами трака были подушка (башмак) и два рельса, по которым катились опорные катки с ребордами. Зацепление гусеницы расположенным сзади ведущим колесом – зубовое, за шарнир траков. Длина гусеничного обвода – 3 м, опорной поверхности – 1,8 м.

Машина развивала скорость 4 км/ч по шоссе (по некоторым сведениям, до 6 км/ч) и 2 км/ч на пересеченной местности. Запас хода по шоссе 45 (48) км. Благодаря «хвосту» танк мог преодолевать рвы шириной до 1,8 м.

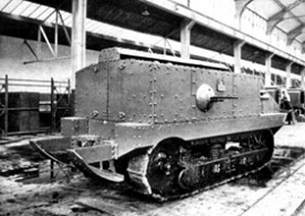

Фактически, сроки контракта поставки танков «Шнейдер» были сорваны (всю партию машин надлежало поставить к 25 ноября 1916г.). Первый экземпляр собрали 8 сентября. Впрочем, встречается информация, что первые «шнейдеры» прибыли в войска 5 сентября 1916 года, но заводское клеймо на них стояло не шнейдеровское. Объясняют это тем, что военные, якобы, чтобы ускорить процесс, отдали заказ на производство шнейдеровской разработки компании с названием Société d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie (SOMUA), хотя, скорее всего, речь идет о нескольких экземплярах. (Рис.13)

Рис.13 – Сборка корпусов танков Schneider CA1, производившихся в Ле-Крёзо (Le Creusot), 2 декабря 1916 года. Источник: Fonds Académie Bourbon.

Танки Schneider CA1 продолжали строить, видимо, до августа 1917г. (обычно приводимая в литературе дата окончания производства СА1 август 1918г. смотрится весьма дискуссионной), выпущено 400 единиц шасси, на 3-х из этого количества шасси построили опытные танки, еще 2 шасси были в экспериментальных целях сцеплены вместе, также было произведено несколько машин снабжения и не менее 2-х радиотанков. (Рис.14)

Рис.14 – Серийный Schneider CA1 в сборочном цехе.

Первое подразделение

СА1 сформировали 1-25 декабря 1916 года, а в марте 1917г. в армии насчитывалось

уже 208 таких танков. 15 апреля первое подразделение «Шнейдер» прибыло в форт Тру-д’Анфор.

16 апреля 1917г. состоялось первое боевое крещение Schneider CA1.

Дебют оказался неважным. Из 132 танков «Шнейдер», принявших участие в атаке 16 апреля 1917г. – в общей сложности вышли из строя 76 танков – 57 уничтожила немецкая артиллерия (из них не менее 26 сгорели), а остальные застряли, не сумев преодолеть препятствия на поле боя.

Основные конструктивные недостатки, способствовавшие потерям, заключались в следующем:

1. броня обеспечивала защиту от обычных пуль на дистанции, превышающей 15 м, но совершенно не защищала от новой бронебойной пули типа «К» со стальным сердечником – вся конструкция была защищена 11-мм бронелистом;

2. уязвимое расположение топливных баков в носовой части танка - достаточно было бронебойной пуле прошить броню, как она воспламеняла топливо;

3. все цели слева от танка находились в мертвой зоне для артиллерийского орудия – их невозможно было подавить, не подставив под обстрел правый борт машины;

4. недостаточная проходимость на поле боя;

5. малая подвижность – обычная скорость на поле боя 2 км/ч.

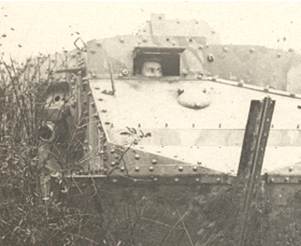

Были и другие нарекания: плохая ремонтопригодность – малодоступное расположение двигателя; теснота боевого отделения (Рис.15); недостаточная мощность орудия; склонность к опрокидыванию, которое провоцировал лобовой выступ – бушприт; неудобство пользования прицельными приспособлениями орудий (Рис.16).

Рис.15 – Интерьер боевого отделения СА1.

Рис.16 – Обзорность из танка.

По опыту боев, с 5 мая 1917г. танки отзываются с фронта для модернизации, все работы проводятся едва ли не в полевых условиях в лагере Шамплиэ.

Вскоре после начала производства требования к бронезащите были повышены – германские войска после появления английских танков стали широко применять бронебойные винтовочные пули «К». На «Шнейдере» полную защиту от пуль и осколков решено было обеспечить, усилив лобовую и бортовую броню установкой дополнительных 5,5-мм листов с промежутком около 40 мм. Подобная разнесенная броневая конструкция не была новинкой – разнесенную двух- и трехслойную броню уже использовали на бронепоездах и бронеавтомобилях (бельгийский бронеавтомобиль «Минерва» имел цементную прослойку между бронелистами) – это вызывалось пока еще низким качеством тонкой брони или использованием для бронирования сырого железа. Завод «Шнейдер» обещал установку усиленного бронирования сначала, начиная со 129-й машины, потом с 210-й, так что реально производство работ пришлось взять на себя мастерским лагеря в Шамплиэ. В результате, толщина лобовой брони и борта достигла 15 мм. Положительную роль играло наклонное расположение лобовых бронелистов, что способствовало рикошету пуль.

Снизу «Шнейдер» прикрыли стальным листом – прежде всего для защиты механизмов от загрязнения.

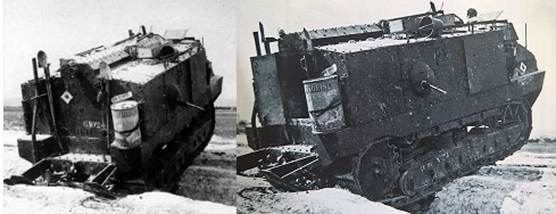

Изменился внешний вид машины. Ранняя модификация имела в кормовой части большую двустворчатую дверь и уступы, на которые на марше крепили бочки с дополнительным горючим (Рис.17).

Рис.17 – Кормовая часть Schneider CA1 до модернизации.

При модернизации уступы забронировали (Рис.18), их объем заняли топливные баки – для снижения пожароопасности их перенесли на корму машины, установив по обеим сторонам от дверцы.

Рис.18 – Модернизированный СА1 – хорошо видны забронированные кормовые уступы.

То есть, фактически, можно говорить, что была проведена частичная перепланировка конструкции – топливные баки были перенесены из носовой в кормовую часть. Такой перенос несколько снизил загазованность обитаемого отделения, но кормовая дверь, через которую осуществлялась эвакуация 5 членов экипажа стала одностворчатой и более узкой.

Для доступа к двигателю и улучшения вентиляции прорезали дверь в левом борту, установили также электростартер и лампы внутреннего освещения.

На танки стали устанавливать перископический прибор наблюдения. Разработка запрошенного с самого начала панорамного прицела затянулась, и пришлось довольствоваться установкой улучшенного механического.

В результате модернизации масса танка достигла 14,6 т.

Только к октябрю 1917 г. модернизированные машины вернулись на фронт.

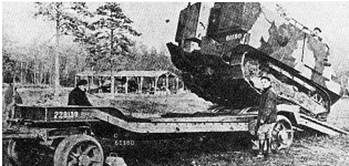

Поскольку танки СА1 обладали небольшим запасом хода, то логично выглядела их транспортировка как можно ближе к фронту. Для транспортировки танков СА1 был разработан двухосный прицеп-транспортер с откидной аппарелью буксировавшийся трактором. (Рис.19)

Рис.19 – Сверху – разгрузка танков СА1 с железнодорожных платформ, снизу -двухосный прицеп-транспортер с СА1.

В конце октября 1917г. в Шамплиэ испытали два «радиотанка» на основе разоруженных машин «Шнейдер». Результат признали удовлетворительным.

С весны 1918 года, когда в войска стали массово поступать легкие танки Рено, СА1 постепенно стали изымать из частей и перепрофилировать - переделывали в ремонтные машины и использовались как танковые тягачи и ремонтно-эвакуационные машины. При этом с СА1 удаляли корпус с вооружением, устанавливали подъемную стрелу и лебедку. (Рис.20)

Рис.20 – РЭМ на базе танка СА1.

Пишут, что незадолго до перемирия в ноябре 1918 года был отдан приказ о поэтапном выводе из частей всех таков Schneider CA-1. К моменту заключения перемирия на Западном фронте в ноябре 1918 года в танковых частях французов оставалось 97 «Шнейдеров» (Рис.21) в различных вариантах.

Рис.21 – У брони СА1.

Сохранившиеся Schneider CA1 были разоружены и сняты с вооружения сразу по окончании WWI. (Рис.22)

Рис.22 – Разоруженный СА1 – пулеметы и орудие удалены.

Впрочем, некоторое количество этих машин (не менее 6-ти штук) все же находилось на консервации, по крайней мере, до 1921г.

СА1 вне Франции.

В начале 1917г. российское военное ведомство начало «прощупывать почву» у союзников с целью возможности закупки новой бронетехники. По части танков весной того же года была достигнута договоренность о поставке 390 Schneider CA-1 (- вероятно, имели место какие-то предварительные разговоры, которые трудно назвать определенными договоренностями, поскольку французы испытывали дефицит мощностей для выполнения заказов для собственной армии), но после более детальной оценки боевых возможностей этих машин, в сентябре 1917г. русские переменили свой выбор в пользу легких Renault FT-17.

В 1917 году итальянская армия, уже успевшая потерпеть серию серьёзных поражений на австрийском фронте, решилась на радикальное усиление своих бронесил путем закупки танков. Из имевшихся тогда образцов наибольший интерес вызвал Schneider CA1. В апреле в Италии оказалась машина №212, которую итальянцы усердно тестировали. Увы, машина не очень понравилась, но осенью 1917г. итальянцы попытались закупить 20 экземпляров СА1. Однако подписание контракта отодвигалось в виду сложного положения на Западном фронте. Французская сторона всячески затягивала переговоры, делая акцент на первоочередные нужды для собственной армии. В некоторых источниках упоминается, что в мае 1918г. в Италию прибыл второй образец СА1, и на этом поставки прекратились. Впрочем, информация по второму образцу СА1 является спорной. В современной литературе следы второй машины этого типа в Италии достоверно не прослеживаются. Считается, что конструкция французских штурмовых орудий СА1 отчасти (как негативный опыт) повлияла на некоторые решения итальянцев, которые в 1917-1918гг. довольно активно разрабатывали собственный «подвижный форт». В результате этих работ, в феврале 1918г. появился итальянский тяжелый танк Фиат-2000.

Некоторые исследователи, например, Steve Zaloga, считают, что немцы в июле 1918г. захватили в рабочем состоянии один французский танк Schneider CA1 и сразу же применили его на поле боя. Впрочем, никаких документов в пользу этой истории не приводится.

По окончании войны один экземпляр Schneider CA1 французское правительство подарило правительству США. Американцы в практических целях никак не использовали эту машину, поместив ее в Aberdeen Proving Ground Ordnance Museum in Maryland, USA. В 1985г. американцы вернули подарок Франции, как пишут, для реставрации в Musée des Blindés. (Рис.23)

Рис.23 – СА1 на реставрации в Musée des Blindés.

Не все танки «Шнейдер» после WWI постигла участь вспомогательных машин. В 1921г. 6 штук СА1, находившиеся на консервации, были проданы Испании, которая вступила в конфликт с марокканскими повстанцами. Прибыв в Марокко, эти машины использовались как САУ поддержки, не вступая в открытые столкновения. В 1929г. машины были перевезены в Испанию.

С началом гражданской войны в Испании в 1936г. в руках республиканцев оказалось 4 «Шнейдера», в руках франкистов – 2 машины. Республиканцы использовали их при обороне Мадрида (Рис.24).

Рис.24 – «Шнейдер» на улице Мадрида, 1936г.

По некоторым сведениям, один республиканский экземпляр СА1 в ходе тех боев был захвачен франкистами и якобы дотянул до 1939г. (- крайне маловероятно). Скорее всего, все машины этого типа (и республиканские, и франкистские) были выведены из строя по техническим причинам до конца 1937г.

Schneider CD.

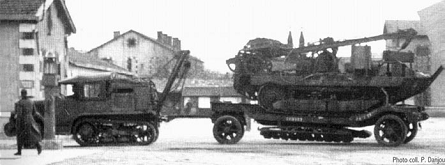

Шасси танка Schneider CA1 послужило платформой для производства артиллерийских тракторов Schneider CD. (Рис.25)

Рис.25 - Schneider CD.

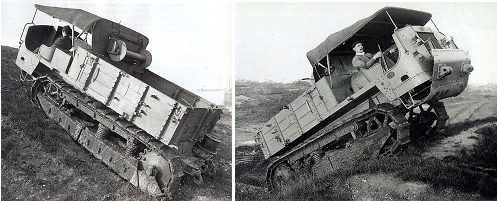

На артиллерийском тягаче Schneider CD использовалась таже ходовая часть и моторно-трансмиссионная группа, что на танке Schneider CA1. Машина не имела бронированного корпуса и вооружения. В передней части находилась кабина. В кабине помещался экипаж из 4-х человек – двое из них (один водитель) имели места, а еще двое пристраивались как-нибудь, например, на ящиках. (Рис.26)

Рис.26 – Вид на кабину с экипажем артиллерийского

трактора.

Кабина могла накрываться тентом. За кабиной находилась

вместительная складская зона (кузов) с лебедкой для буксировки грузов или их

затаскивания в кузов. Лебедка была оснащена двигателем.

После успешной демонстрации прототипа Schneider CD (Рис.27) был выдан заказ на пятьдесят артиллерийских тягачей.

Рис.27 – Демонстрация Schneider CD.

В октябре 1916 года этот заказ был увеличен до пятисот штук. Генерал Нивель, который в декабре 1916г. стал командующим французской армией (Рис.28), отдавал предпочтение артиллерийскому тягачу перед средними танками штурмовой артиллерии.

Рис.28 - Робер Жорж Нивель (Robert Georges Nivelle) 15 октября 1856г. - 22 марта 1924г. Французский генерал, один из главнокомандующих французской армией во время Первой мировой войны. Отдавал предпочтение строительству артиллерийских тракторов, нежели строительству танков.

Действительно, в то время важной задачей выглядело мобильное перемещение артиллерийских орудий вслед за наступающей пехотой (Рис.29), а неуклюжая конструкция первых танков не вселяла больших надежд на них на поле боя.

Рис.29 - Schneider CD тащит орудие крупного калибра в условиях плохой проходимости.

В такой ситуации фирме Schneider приказали приложить все усилия для завершения заказа на артиллерийский трактор даже в ущерб выполнения заказа на танки СА1. Однако первый серийный артиллерийский трактор Schneider CD был завершен только в августе 1917г. К концу декабря 1917 года французской армии было поставлено 20 машин Schneider CD – т.е. в среднем производилось всего 5 артиллерийских тракторов в месяц. В 1918 году этот показатель выросла до восьми единиц в месяц. К 11 ноября 1918 года Шнайдер отгрузил армии 110 артиллерийских тракторов «Шнайдер».

Любопытно, что для транспортировки самих артиллерийских тягачей в войсках также широко применялся двухосный прицеп-транспортер с откидной аппарелью. (Рис.30)

Рис.30 - Транспортировка артиллерийского трактора Schneider CD.

После войны французская армия продолжала получать гусеничные тракторы Schneider CD. Поставки прекратились после доставки 200-го автомобиля. План по производству 500 артиллерийских тракторов для французской армии не был реализован. Фирма Schneider произвела еще 130 машин типа CD для гражданского использования на фермах, для инженеров-строителей и работников лесного хозяйства.

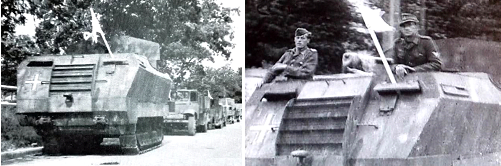

Трактора Schneider CD приняли участие в кампании 1940г. и некоторое количество их оказалось в руках немцев. (Рис.31)

Рис.31 - Schneider CD в качестве трофеев вермахта.

Вермахт применял эти машины как по прямому назначению, так и в качестве САУ под 50-мм орудие. (Рис.32)

Рис.32 – Немецкая САУ 5 cm Pak fur Kustenbefestigung auf Selbstfahrlafette Schneider CD(f).

На самоходке немцами выкинут белый флаг, место

действия Ла Рошель, время май – июнь 1944г.

11 тягачей Schneider CD немцы передали итальянцам – официально зарегистрированы в инвентарной описи итальянской армии 12 марта 1942г.